我国消费需求与经济增长影响关系的空间差异研究

2015-03-09川北医学院人文社科学院四川南充637007

(川北医学院人文社科学院 四川南充 637007)

我国消费需求与经济增长影响关系的空间差异研究

蓝 英 邓 渝 夏晓红 张氦铟

(川北医学院人文社科学院 四川南充 637007)

本文利用Johansen协整检验模型和Granger因果关系检验,对我国东中西部地区1985—2011年最终消费与经济增长之间的关系进行了实证研究。长期来看,东中西部地区最终消费和经济增长之间存在长期稳定的均衡关系,影响作用略有差别。短期内,东部和中部地区当期经济增长受到当期最终消费、前期经济增长和最终消费的影响。西部地区当期经济增长主要受到当期最终消费的影响,其弹性为1.11,受前期最终消费和经济增长的影响作用较弱。东部和中部地区经济增长是最终消费的格兰杰原因,最终消费不是地区经济增长的格兰杰原因,西部地区最终消费与经济增长之间存在着显著的双向格兰杰原因。综合言之,最终消费需求对我国东中西部地区经济增长的影响作用是显著的,将来依靠最终消费拉动经济增长,潜力主要在西部地区。国家启动内需的消费政策应该针对不同地区特征差别对待,对西部地区进行倾斜。

最终消费;经济增长;Johansen协整检验;误差修正模型

经济增长是一个国家或地区潜在的国内生产总值的增加。消费、投资、净出口决定了经济增长的速度和质量,被称为拉动经济增长的“三驾马车”。改革开放30年来,我国经济发展保持年均两位数的增长。然而,与之形成鲜明对比的是我国最终消费率却持续低迷,并呈现出波动中逐年下降的态势。1979年我国消费率为64.3%①,1980—1985年消费率维持在65%左右,以后逐渐下降,1993年消费率跌破60%。1999年消费率小幅上升重回60.3%,2002年再次下降到60%以下就一路下滑。2009年消费率降为47.7%,2011年消费率仅仅恢复到48.3%。近年来,我国经济虽然仍保持了高速增长,但相对低的消费增长率对经济增长逐渐表现出了限制作用,特别在世界经济危机的背景下,这种负面影响更加显著[1]。从世界银行的统计数据来看,我国2008年的居民消费率已降低至整个亚太地区的最低水平。我国的投资率却由1979年的36.1%逐步上升到2011年的48.3%。国内外经济发展实践表明,在推动经济增长的“三驾马车”中,净出口在经济发展过程中的波动是最剧烈、最容易受国际不确定性因素影响的,2008年美国金融风暴对世界各地经济的巨大冲击就是极好的证明。在后经济危机的背景下,我国经济仍然面临巨大的维持持续高速增长的压力,政府把期望寄托在刺激内需上,消费需求的增长是扩大内需的重要组成部分。党的十七大报告指出,“要坚持扩大内需特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向消费、投资和出口协调拉动转变”。党的十八大报告还指出“加快建立扩大消费需求长效机制”。

一、理论基础及文献回顾

消费是社会再生产过程的终点和新的起点,为生产直接提供目的和动力。关于消费与生产的辩证关系,马克思在《<政治经济学批判>导言》中作了经典的论证,此处不再累述。最后马克思把生产与消费的关系归结为生产和消费的同一性;可以说从某种程度上讲,生产就是消费,消费就是生产。

国内外许多学者对消费与经济增长的关系进行了研究。凯恩斯(1936)在《就业、利息与货币通论》中指出:有效需求在经济发展中起着极其重要的作用,有效需求增加会引起投资扩大并增加就业,从而促使经济不断发展。因此,他主张政府不应放任经济自由发展,而应充分运用财政政策和货币政策主动干预国民经济,使有效需求保持在与经济发展相适应的水平上。Kuznets(1955)提出,把新技术、新知识大规模地投入到生产领域中,就会使人均产值高速增长并导致生产结构的变化革新,生产结构更新又会带来新需求的产生和扩大,新需求又反过来给技术和知识的创新施加压力,如此循环往复推动经济不断向前发展。

国内学者关于消费与经济增长关系主要从这些方面展开。一是研究居民消费与经济增长的关系。如尹华(2010)分析了我国居民消费受消费观念、消费能力、社会保障制度等相关因素的影响后,提出了利用居民消费拉动内需的政策建议[2]。刘东皇(2010)通过改革开放30年来将我国内外需数据、投资和消费比例、政府消费和居民消费比例的演化规律及与同期国际上发达国家和发展中国家进行比较研究后认为,我国经济30年高速增长,带来了居民收入水平30年的高速增长,但相对于投资和出口而言,消费对经济增长的拉动作用偏低[3]。二是研究最终消费对经济增长的影响。如金晓彤等(2010)基于1979年1月至2009年8月期间我国社会消费品零售总额月度同比增长率数据,利用马尔科夫区制转移模型分析了我国消费需求增速过程的时间路径变化特征后认为,我国消费需求增速动态过程可以划分为“低速消费区制”、“适速消费区制”和“高速消费区制”。2009年后,我国处于“适速消费区制”,因此,我国经济政策操作重点仍应该集中于扩大消费需求以期拉动总体经济增长[4]。孙海涛等(2012)选用1978年以来我国经济发展和消费需求的32年数据,使用不同的计量经济方法,从经济增长的因素分析、经济增长对消费需求的影响和消费需求对经济增长的影响三个方面验证了消费需求与经济增长之间的数量关系和相互影响作用,结果表明:在影响经济增长的三因素分析中,消费需求是影响经济增长的最重要的因素;经济增长对消费需求的影响结果表明,二阶差分后的边际消费倾向为0.418768;消费需求与经济增长之间互为格兰杰因果关系[5]。三是从支出法国内生产总值入手,研究最终消费、投资和净出口与经济增长的关系。如丛日玉(2010)运用协整理论实证分析我国消费、投资与经济增长之间的关系后得出结论:我国GDP分别是投资、消费的格兰杰原因且它们三者之间存在协整关系,即经济增长是消费和投资的格兰杰原因且存在稳定的长期均衡关系[6]。此外,洪银兴(2013)认为我国启动内需尤其是消费需求拉动经济增长的基本条件有两个,其一为扩大消费需求,其二为发展消费经济。发展消费经济要更加注重生产和服务企业的创新,推动消费方式的多样化、消费业态的扩展、消费模式的调整[7]。田学斌(2008)通过对我国城乡家庭消费扩张的制度性障碍进行梳理,认为我国居民消费率偏低,主要原因不在于消费力不足,而在于消费的制度环境不佳。最后提出摒弃单纯以刺激消费为目标,转以家庭消费能力提高为依归的政策主张,从根本性、长期性的制度变革入手来实现消费率稳步提升的目标[8]。

以上文献多以全国或某个省份为研究对象,将东中西部地区消费对经济增长影响进行比较研究的文献尚付阙如。本文以1985—2011年各省份的统计数据为基础,对比研究东、中、西部②地区消费与经济增长的关系,希望为政府制定差别化的启动内需经济政策提供理论参考。

二、近年来我国东中西部地区经济增长演变现状分析

(一)近年来我国东中西部地区经济增长演变现状分析

改革开放后中国经济增长取得了辉煌成就,国内生产总值(GDP)从1978年的3605.6亿元增至2011年的465731.3亿元,增长了上百倍。然而,东、中、西部地区发展差距并没有随着国家经济的发展而缩小,出现了库兹涅茨倒U曲线悖论。改革开放初期,东部地区凭着优越的地理位置和国家政策扶持,经济增长取得了突飞猛进的成就。自西部大开发战略实施以来,尤其是近几年东部地区受资源环境、出口及其他因素影响,一些产业相继转移到中西部,中西部地区经济增长加速,发展差距有缩小的趋势。1998—2011年,东、中、西部地区GDP年均增长13.9%、12.7%和13.5%。但经济总量差距并没有得到明显的改善,刚刚跨越倒U曲线的顶峰。1998年东、中、西部地区GDP之比为3.1:1.5:1,这种发展差距并没有随着西部大开发政策的实施立即发生改变而是越拉越大,2005年发展差距达到最大为3.5:1.4:1,之后缓慢缩小,2011年东部地区与西部地区经济总量之比首次降到3倍以下为2.9:1。中部地区与西部地区发展差距几乎维持在1.3~1.5:1的稳定水平。

表1 1998—2011年我国东中西部地区支出法国内生产总值(GDP)(亿元)

(二)近年来我国东中西部地区经济增长结构演变现状分析

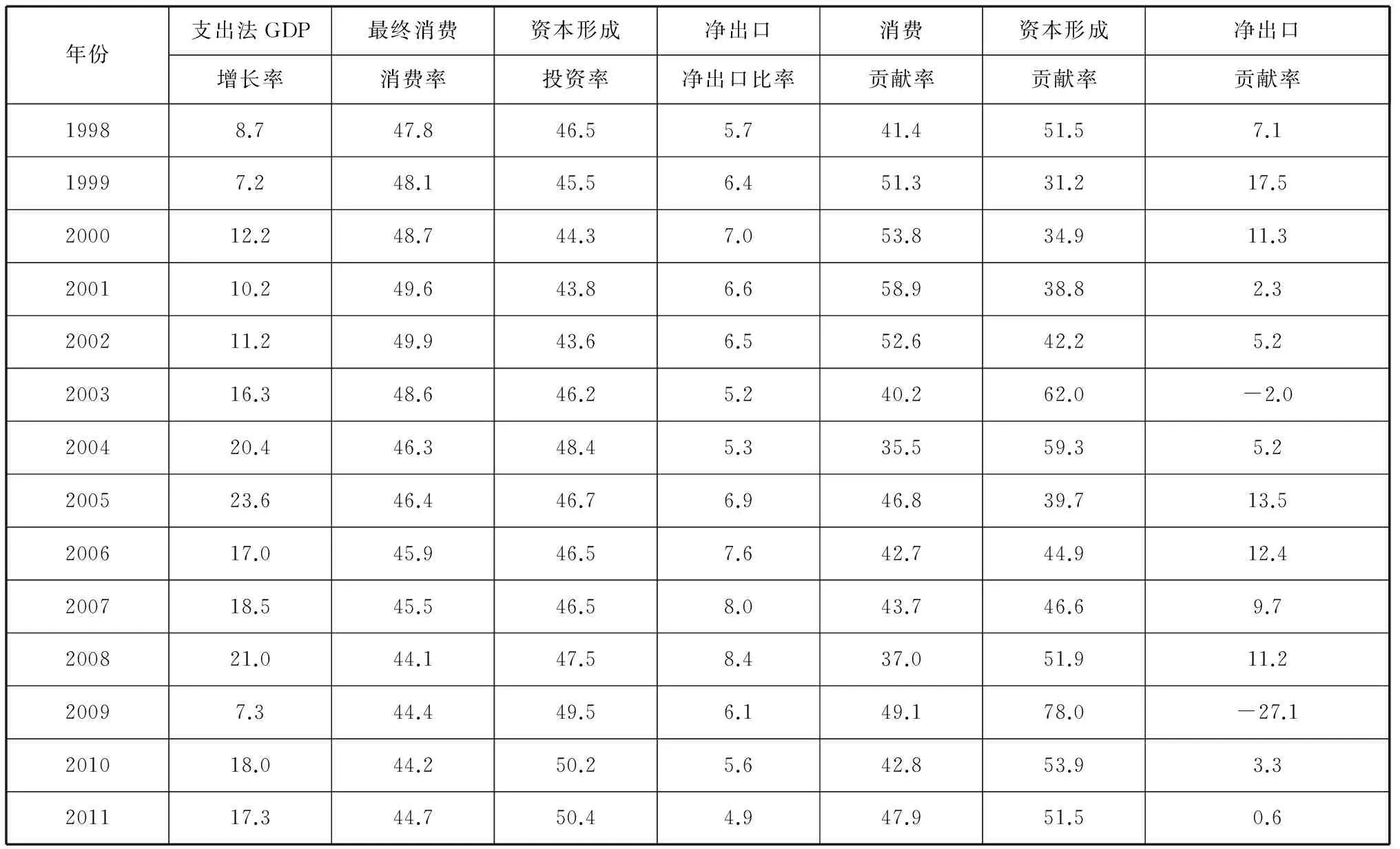

从表2看出,东部地区消费率从1998年47.8%缓慢增加至2002年49.9%后逐渐下降至2011年的44.7%。除2000—2002外,投资率却从1998年的46.5%逐渐上升到2011年的50.4%。净出口率从1998年的5.7%缓慢增长到2008年的8.4%,受国际金融危机的影响,净出口率降为2011年的4.9%。从对经济增长的贡献来看,除1999—2002外,其余年份经济增长主要依靠投资和净出口拉动,贡献率超过50%,消费对经济增长的拉动作用贡献率低于50%,2004年最低为35.5%。受国际金融危机影响,外需疲软,2008年后GDP增长率持续下滑,2009年达到最低值7.3%,其中投资对经济增长的贡献率高达78%,对经济增长产生5.6个百分点的拉动作用,消费对经济增长的贡献率为49.1%,对经济增长产生3.58个百分点的拉动作用,净出口对经济拉动作用为负值。

表2 东部地区三大需求比率及对GDP的贡献率 单位(%)

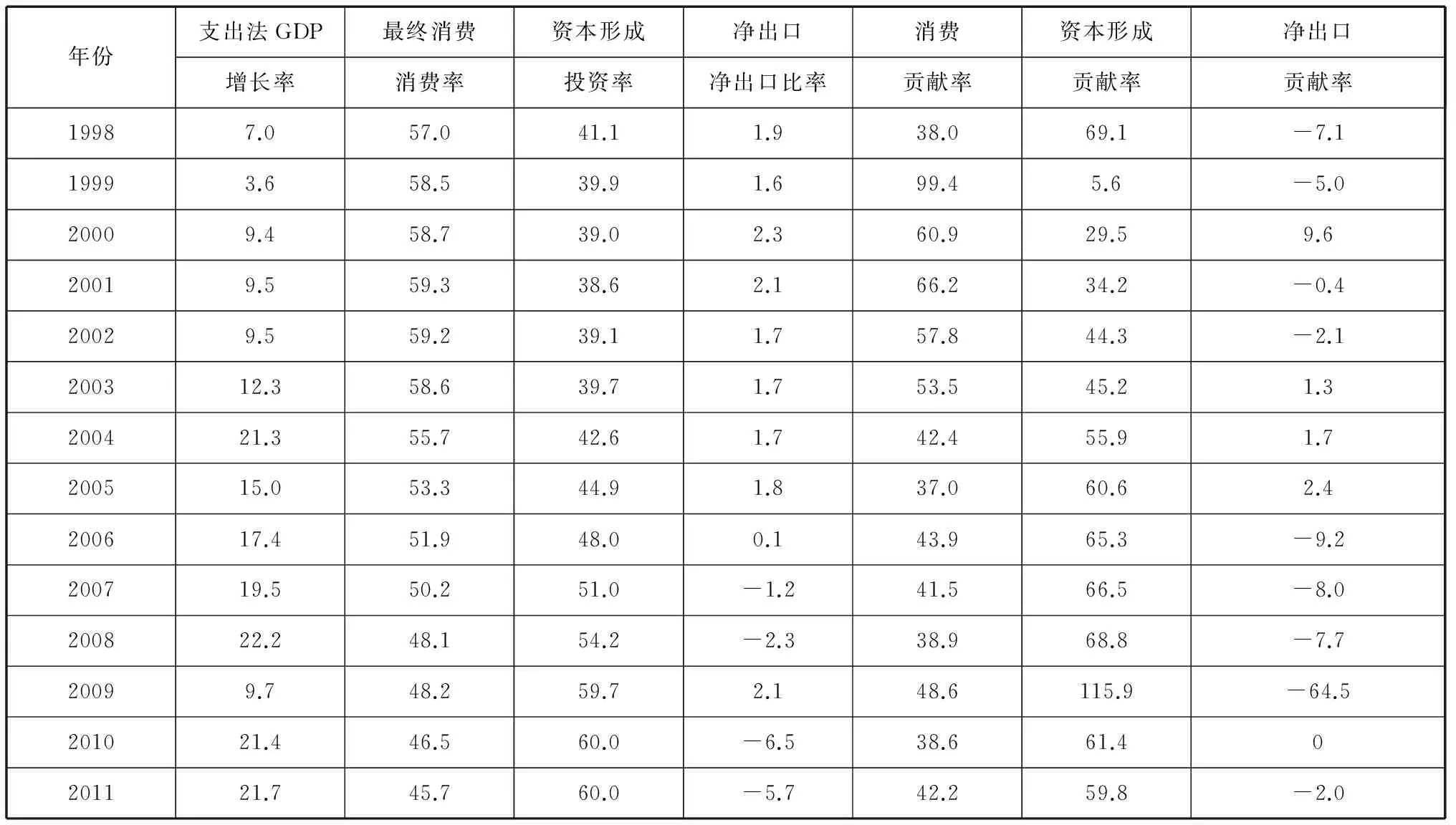

从表3看出,中部地区消费率从1998年的57%一路下滑到2011年的45.7%。投资率却从1998年的41.1%波动中上升到2011年的60%。净出口率个别年份还出现了贸易逆差。从对经济增长的拉动作用来看,1999—2003年,消费贡献率超过50%,其余年份主要依靠投资拉动,净出口贡献率长期为负值。

表3 中部地区三大需求比率及对GDP的贡献率 单位(%)

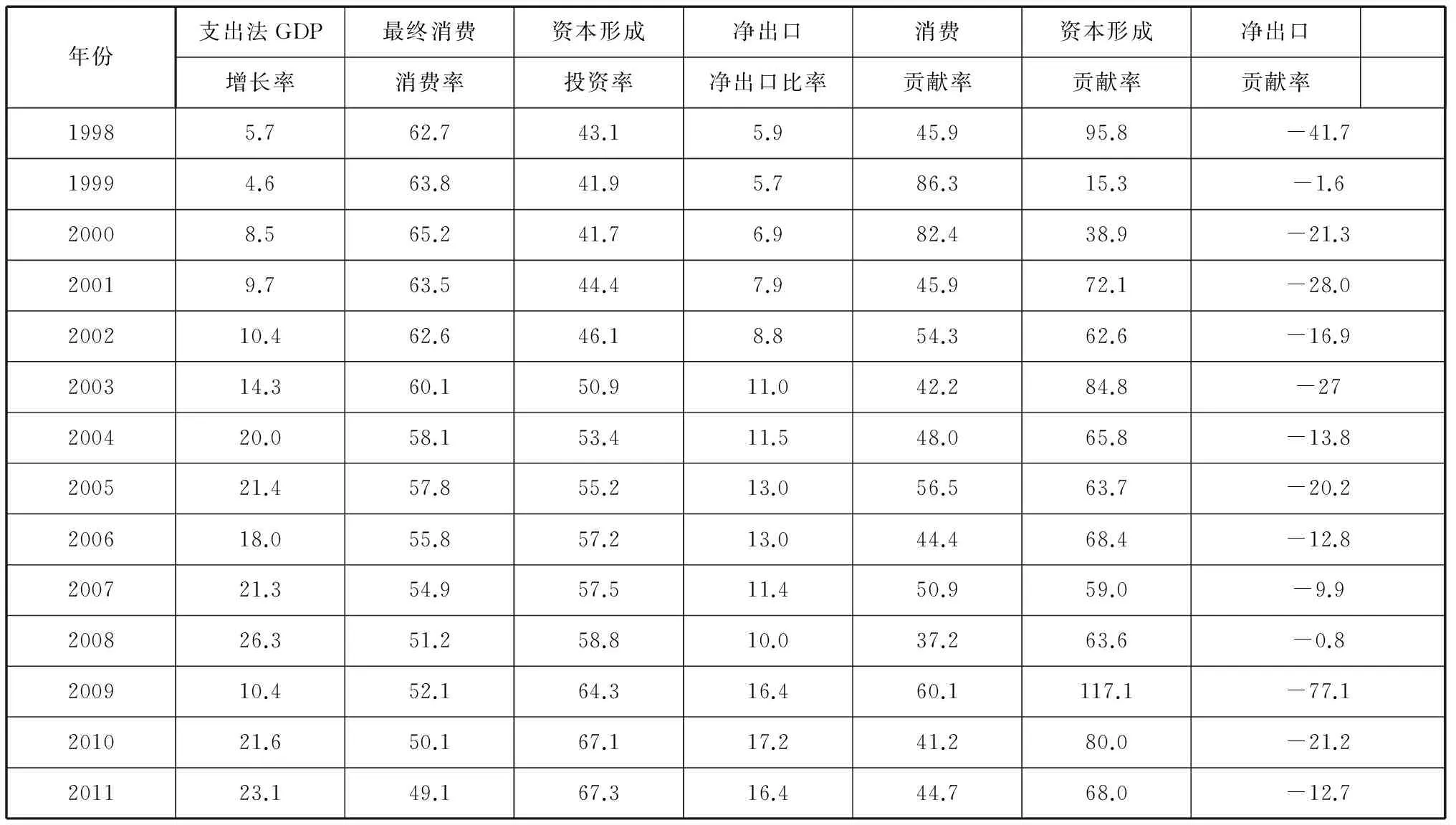

从表4看出,西部地区消费率从1998年的62.7%波动中逐渐下降到2011年的49.1%。投资率从1998年的43.1%波动中上升到2011年的67.3%。由于国家对西部地区贸易政策的支持,净出口率逐渐上升。从对经济增长的拉动作用来看,消费贡献率逐渐下降,资本形成贡献率逐渐增加,净出口贡献率长期为负值。

表4 西部地区三大需求比率及对GDP的贡献率 单位(%)

综观我国东、中、西部地区近年来经济增长结构演变过程,各地区消费对经济增长的拉动作用都逐渐下降,经济增长主要依靠投资来拉动。东部地区由于良好的区位优势和发展基础,净出口对经济增长的拉动作用是明显的,由于受2008年国际金融危机的影响,其拉动作用逐渐减弱。比较而言,中西部地区比东部地区经济增长对投资的依赖性更强。

三、我国东中西部地区消费需求与经济增长影响实证分析

(一)数据说明

本文选取了1985—2011年我国东、中、西部地区宏观经济数据,采用支出法地区生产总值来衡量经济增长,最终消费代表总的消费水平。为消除时间序列存在的异方差性,将东、中、西部地区的地区生产总值和最终消费分别取自然对数形成新的序列,记为(y1,x1)、(y2,x2)和(y3,x3)。

(二)单位根检验

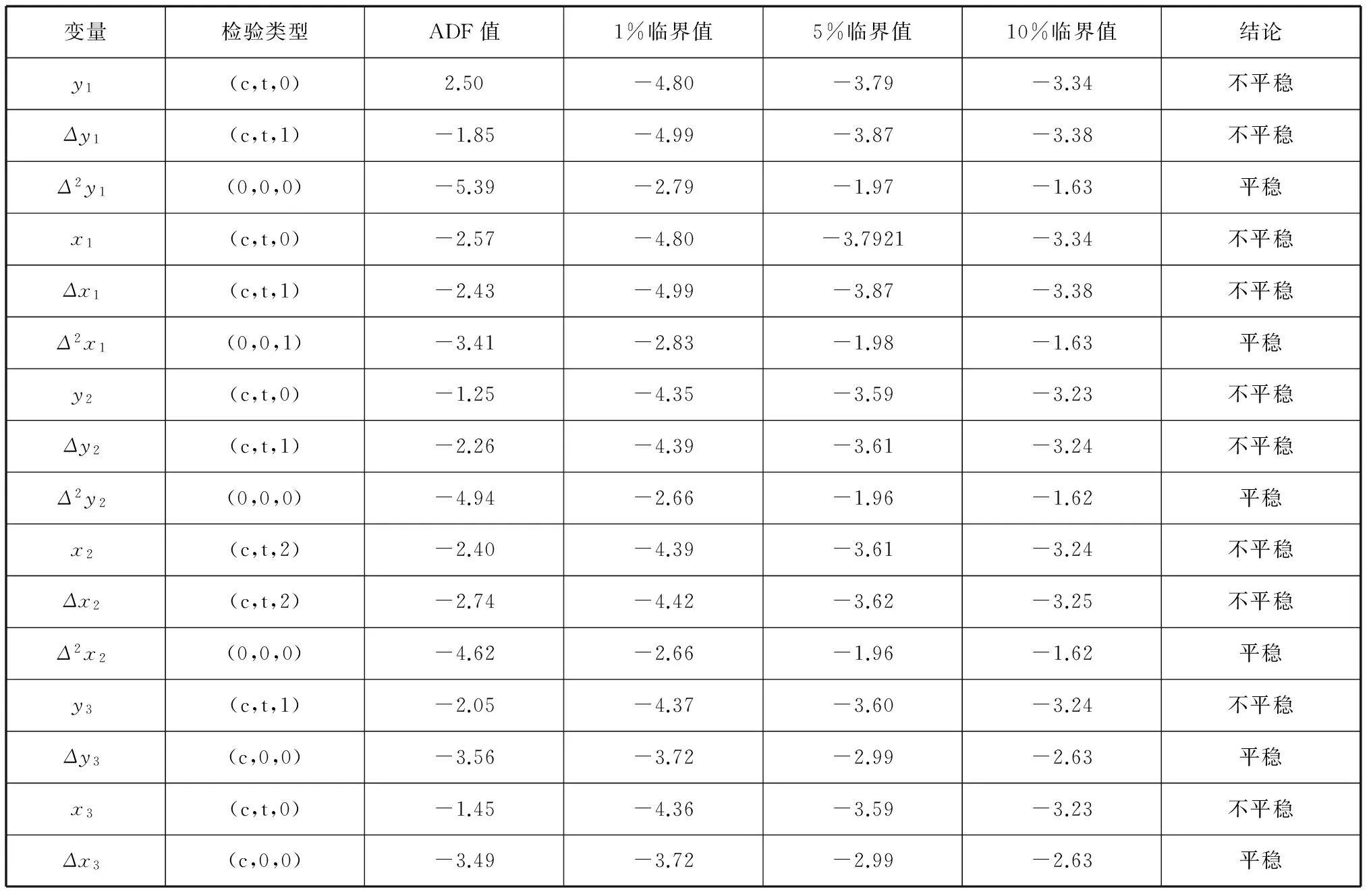

当时间序列含有单位根时,它就是一个非平稳时间序列。非平稳时间序列通过足够次数的差分可转换为一个平稳时间序列。若一个非平稳时间序列xt经过d次差分达到平稳,则称xt具有d阶单整性,记为xt~I(d)。其中,d表示单整阶数,是序列包含的单位根个数。本文用ADF统计量进行单位根检验,见表5。

表5 东中西部地区生产总值与最终消费单位根检验

注:检验类型用(c,t,k)表示,c、t、k分别代表检验模型的截距(intercept)、趋势项(trend)以及序列差分的滞后阶数(laglength);如无截距c取0,无趋势t取0;Δ代表变量的一阶差分,Δ2代表变量的二阶差分;ADF值和各临界值结果保留两位小数。

(三)协整检验

所谓协整,是指多个非平稳经济变量之间的某种线性组合是平稳的。对于随机向量xt=(x1t,x2t,...xkt)′,如果向量中每一个序列都是d阶单整序列即xit~I(d),且存在一个非零向量β=(β1,β2,...βk)′,使得β′xt~I(d-b),则称变量x1t,x2t,...xkt存在阶数为(d,b)的协整关系,用xt~CI(d,b)表示。β称为协整向量,其元素称为协整参数。只有当两个变量的单整阶数相同时才有可能存在协整关系。协整的经济意义在于:两个变量虽然具有各自的长期波动规律,但如果它们是协整的,则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系,一次冲击只能使它们暂时偏离均衡位置,在长期中会自动回复到均衡位置。

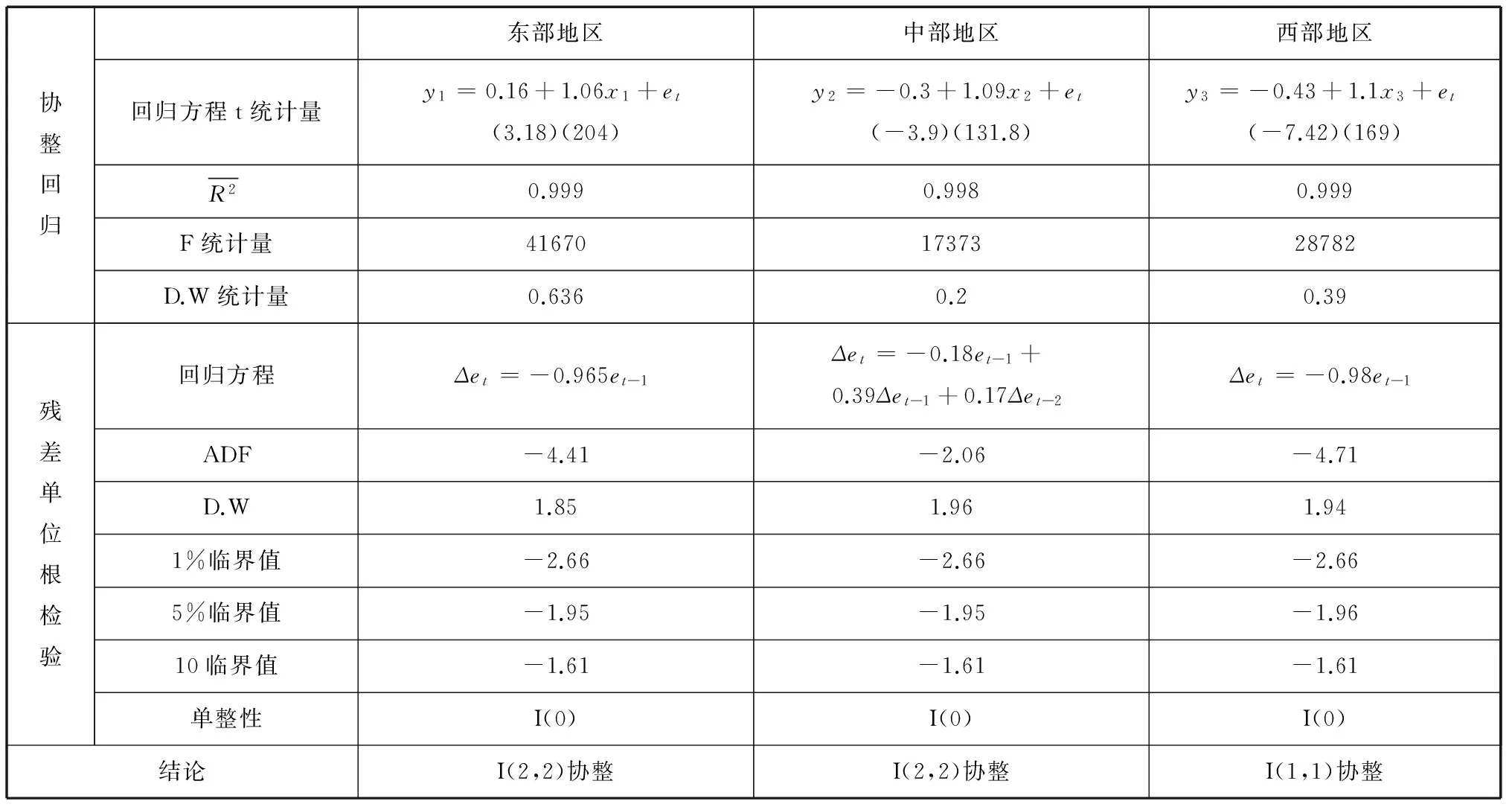

由于(y1,x1)和(y2,x2) 都是非平稳的I(2)序列,(y3,x3)是非平稳的I(1)序列,满足协整检验前提,下面通过检验残差序列的平稳性来检验地区生产总值和最终消费二者之间是否具有协整关系。用普通最小二乘法(OLS)对它们进行回归得到方程,再对残差序列做单位根检验见表6。

表6 东中西部地区协整回归及残差序列的单位根检验

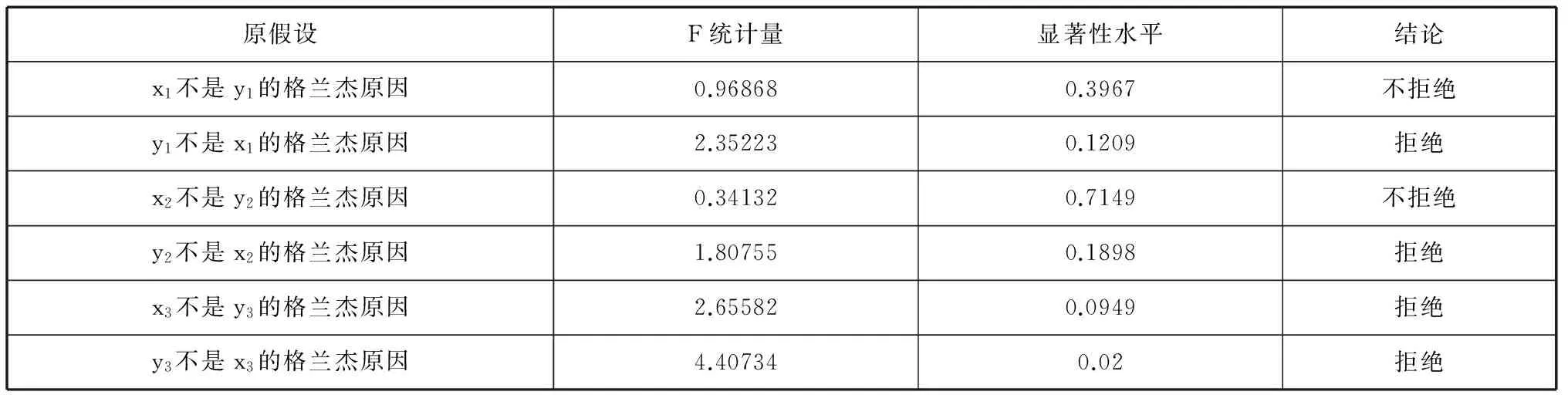

(四)格兰杰因果关系检验

通过协整检验可以判断各变量之间是否存在长期的均衡关系,但是这些变量间是否存在因果关系还有待因果检验才能知道。Granger于1969年对变量之间的因果关系做了如下定义:如果一个变量x是引起另一个变量y的原因,则变量X应该有助于预测变量y,即在y关于y过去值的回归中,添加x的过去值作为独立的解释变量,应该显著增加回归的解释能力。运用Eviews6.0软件检验变量y1、x1和y2、x2以及y3、x3之间的因果关系所得结果如表7所示。

表7 东中西部地区生产总值与最终消费的因果关系检验

(五)误差修正模型

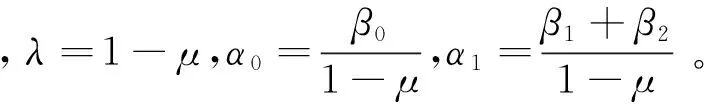

在经济领域,多数经济变量特别是宏观经济变量都是非平稳的,一般具有一阶或二阶单整性。这些看起来很难存在长期均衡关系的非平稳变量的线性组合却可能是平稳的。根据格兰杰(Granger)定理,如果若干个非平稳变量存在协整关系,则这些变量必有误差修正模型表达式存在。如具有(1,1)阶分布滞后的非平稳变量yt=β0+β1xt+β2xt-1+μyt-1+εt,由于变量可能是非平稳的,因此不能直接运用OLS法。对上述分布滞后模型适当变形得:

将上式进一步化简为:Δyt=β1Δxt-λ(yt-1-α0-α1xt-1)+εt(*)。

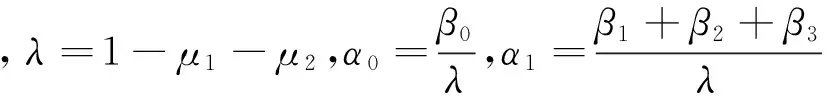

yt=β0+β1xt+β2xt-1+β3xt-2+μ1yt-1+μ2yt-2+εt

Δyt=-μ2Δyt-1+β1Δxt-β3Δxt-1-λ(yt-1-α0-α1xt-1)+εt(**)

由于东部地区生产总值与最终消费之间存在着I(2,2)协整关系,故可建立误差修正模型为:

y1t=0.078+1.09x1t+0.99y1(t-1)-1.07x1(t-1)-0.502y1(t-2)+0.508x1(t-2)

(1.54)(10.16)(4.43)(-3.97)(-2.41)(2.34)

误差修正项:ecm=y1(t-1)-0.155-1.045x1(t-1)

中部地区生产总值与最终消费之间存在着I(2,2)协整关系,故可建立误差修正模型为:

y2t=-0.09+1.14x2t-1.26x2(t-1)+0.24x2(t-2)+1.1y2(t-1)-0.2y2(t-2)

(-1.46)(10.37)(-4.51)(0.88)(4.51)(-0.79)

Δy2t=0.2Δy2(t-1)+1.14Δx2t-0.24Δx2(t-1)-0.1(y2(t-1)+0.9-1.2x2(t-1))

误差修正项:ecm=y2(t-1)+0.9-1.2x2(t-1)

西部地区生产总值与最终消费之间存在着I(1,1)协整关系,故可建立误差修正模型为:

y3t=-0.116+1.11x3t-0.923x3(t-1)+0.83y3(t-1)

(-1.34)(12.65)(-6.24)(5.09)

误差修正项:ecm=y3(t-1)-0.685-1.12x3(t-1)

四、结论及建议

本文运用Johansen协整检验模型及对应的向量误差修正模型,从长期和短期两个角度分别研究我国东、中、西三大地区1985—2011年最终消费与经济增长之间的关系,实证分析结果表明:三大地区最终消费和经济增长之间都存在长期稳定的均衡关系。在研究过程中,主要得出如下结论,期望能对国家制定差别化的启动内需尤其是消费需求的经济政策有参考价值。

1.通过单位根检验,取对数后的东、中、西部地区1985—2011年地区生产总值和最终消费之间都是非平稳时间序列。东部地区生产总值和最终消费经过两次差分后为平稳序列,所以其原序列是二阶单整的非平稳序列。中部地区生产总值和最终消费经过两次差分后为平稳序列,所以其原序列是二阶单整的非平稳序列。西部地区生产总值和最终消费经过一次差分后为平稳序列,所以其原序列是一阶单整的非平稳序列。

2.对东、中、西部地区的地区生产总值与最终消费分别作协整回归,再对其残差作单位根检验后发现:东部地区生产总值与最终消费即y1与x1之间存在着I(2,2)的协整关系,中部地区生产总值与最终消费即y2与x2之间存在着I(2,2)的协整关系,西部地区生产总值与最终消费即y3与x3之间存在着I(1,1)的协整关系。

3.通过格兰杰因果关系检验定理发现:在0.13的显著性水平下,东部地区最终消费不是地区生产总值的格兰杰原因,而地区生产总值是最终消费的格兰杰原因。在0.2的显著性水平下,中部地区最终消费不是地区生产总值的格兰杰原因,地区生产总值是最终消费的格兰杰原因。可见,过去东、中部地区的经济增长主要依靠投资和进出口拉动,消费对经济增长拉动作用较弱。在0.1显著性水平下,西部地区的最终消费是地区生产总值的格兰杰原因,地区生产总值也是最终消费的格兰杰原因。所以,要充分发挥消费对经济增长的拉动作用,潜力主要在西部地区,当然西部地区受已有发展基础限制,将来国家投资也应该适当向西部地区倾斜。

4.由于东、中、西部地区的地区生产总值与最终消费之间都存在协整关系,所以必有误差修正模型存在。东部地区的地区生产总值与最终消费之间的误差修正模型为:

其长期关系是y1(t-1)=0.155+1.045x1(t-1),说明对数的国内生产总值与最终消费之间的弹性系数为1.045。短期来看,东部地区当期对数的国内生产总值变化受当期最终消费的影响弹性是1.09,受前期地区生产总值的影响弹性是0.502,受前期最终消费的反向影响弹性为0.508,前期消费太高可能会通过影响积累再传递到影响投资,从而影响当期地区生产总值。非均衡误差则以0.507的比例影响当期地区生产总值。

中部地区的地区生产总值与最终消费之间的误差修正模型为:

Δy2t=0.2Δy2(t-1)+1.14Δx2t-0.24Δx2(t-1)-0.1(y2(t-1)+0.9-1.2x2(t-1))

其长期关系是y2(t-1)=-0.9+1.2x2(t-1),说明对数的国内生产总值与最终消费之间的弹性系数为1.2。短期来看,东部地区当期对数的国内生产总值变化受当期最终消费的影响弹性是1.14,受前期地区生产总值变化影响弹性是0.2,受前期消费反向影响弹性为0.24。非均衡误差则以0.1的比例影响当期地区生产总值。

西部地区的地区生产总值与最终消费之间的误差修正模型为:

其长期关系是y3(t-1)=0.685+1.12x3(t-1),说明对数的国内生产总值与最终消费之间的弹性系数为1.12。短期来看,最终消费的变化以1.11的比例影响地区生产总值的变化。非均衡误差则以0.17的比例影响当期地区生产总值。

综上所述,长期来看最终消费与地区生产总值之间的弹性影响关系,中部地区(1.2)>西部地区(1.12)>东部地区(1.045)。短期来看,东部和中部地区当期地区生产总值变化均受到当期消费变化的影响,东部地区弹性(1.09)小于中部地区弹性(1.14)。同时,东部和中部地区当期地区生产总值还受到前期地区生产总值的影响,东部地区弹性(0.502)大于中部地区弹性(0.2)。东部和中部地区前期最终消费却以反向弹性影响当期地区生产总值,东部弹性(0.508)大于中部地区(0.24)。西部地区的当期地区生产总值短期只受到当期消费的弹性影响(1.11),前期地区生产总值和最终消费的影响作用微弱。东、中、西部地区生产总值与最终消费的误差修正系数均为负,修正速度东部地区的0.507大于西部地区的0.17大于中部地区的0.1。误差调整项的系数为负,表明当地区生产总值高于相对应的最终消费均衡值,即滞后一期的非均衡误差为正时,由于误差修正项的系数为负,必然对当期的地区生产总值变动有反向调整作用,从而导致当期的地区生产总值回落,同理当地区生产总值低于均衡点时,误差修正机制将导致地区生产总值增大,通过对前一期的非均衡误差的调节,总会使得最终消费和地区生产总值的增长保持在一个大体平衡的轨迹上。

注释:

① 本文中数据如未特殊说明均来自历年《中国统计年鉴》或以其为基础经过计算得到。

② 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地区包括内蒙古、重庆、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

[1] 王小鲁,等.中国经济增长方式的转换和增长的可持续性[J].经济研究,2009(1):13.

[2] 尹华.政府利用居民消费拉动内需的对策分析[J].经济问题探索,2010(6):31.

[3] 刘东皇.启动居民消费促进我国经济增长模式转型探析[J].中央财经大学学报,2010(6):49.

[4] 金晓彤,等.我国消费需求增速动态过程的区制状态划分与转移分析[J].中国工业经济,2010(7):36.

[5] 孙海涛,等.消费需求与经济增长关系的计量经济分析[J].技术经济与管理研究,2012(1):121.

[6] 丛日玉.消费和投资与经济增长的实证分析[J].改革与战略,2010(2):26.

[7] 洪银兴.消费需求、消费力、消费经济和经济增长[J].中国经济问题,2013(1):5.

[8] 田学斌.消费需求扩张的制度变革路径:消费能力视角[J].消费经济,2008(2):30.

[责任编辑 谭金蓉]

2014-08-16

本文为川北医学院2012年校级重点课题(CBY12-B-ZP02)研究成果。

蓝英(1972—),女,副教授,经济学硕士,主要从事区域经济学、产业经济学和卫生经济学研究。

F126.1;F124.1

A

2095-1124(2015)02-0089-08