理性、规范和面向司法实践的法律论证

2015-03-09周祯祥

周祯祥

(华南师范大学政治与行政学院,广东 广州 510631)

理性、规范和面向司法实践的法律论证

周祯祥

(华南师范大学政治与行政学院,广东 广州 510631)

理性是古希腊文明的创造,它与规范紧密相连,法律则是理性的集中体现。法律规范的层次性特点是建构法律论证体系的基础,这种层次性表现为一条法律之链。现代规范理论从科学取向转向实在的生活世界,具有商谈论辩的取向,黑尔的道德论证理论和图尔敏一般论证模式正是这种商谈论辩取向的典型。规范的商谈论辩取向的进一步延伸,是产生众多的关于法律论证的新设想,这些有关法律论证的设想既是法学理论工作者面向司法实践的产物,也是法律实务工作者寻求理论支持的产物。

理性 规范 法律论证 司法实践

一、理性和法律之链

古希腊七贤最先创制了“理性”一词,赫拉克利特把理性叫做“逻各斯”,而另一位希腊贤哲阿拉克萨哥拉称之为“努斯”。到了希腊的中晚期,柏拉图的理念说正式提出了知性和理性的理念,理性开始成为哲学中一个重要概念,表示只用推理而不要任何感觉以求达到事物本身的某种智慧(柏拉图《国家篇》)。亚里士多德则对理性作了进一步的区分:有两种理性,一种是理论理性,另一种是实践理性。理论理性的目标是科学原理,是理论原理的证明和推导,形式逻辑学是对这种理性的一种概括。而实践理性则是朝向伦理的善,亚里士多德的实践推理是对这种理性的一种概括。古希腊哲学家在体味到理性的时候,法律这个观念也被他们所关注,这从苏格拉底被判决处以死刑时,他舍生赴死,在雅典法庭上的理性申辩中就可以得知。在《柏拉图对话集》的格鲁东篇中,苏格拉底借法律之名,慷慨陈述了他对法律的虔敬和服膺:“苏格拉底啊,听从我这教养你的法律吧,不要老想着儿子、生命等等事情,把它看得高于道义,这样你到了阴间才可以有道理为自己申辩。因为很明显,像你现在这样做,对你自己来说是既没有好处,也不正当,也不神圣的,对你的任何亲友也是这样,而且对你生前死后都不好。你现在死去,是遭到不公正的待遇而死,但这并非法律不公正,而是人不公正。”[1]P71

但把理性和法律联系在一起,则是罗马时代的西塞罗开始的。在西塞罗的《法律篇》中,他对理性作了这样的论述:“因为理性的确存在,它源于宇宙的本性,催促人们做正确的事情,禁止他们做错误的事情;理性成为法律,并不始自它成文之时,而是始自它产生之时;它是同神圣的灵智一起产生的。因此,旨在命令和禁止的真正的和原初的法律,就是最高神的正确理性。”[2]P57

到了近代,英国哲学家洛克把理性看作推导,包括机敏和推论两种官能。洛克还认为:理性等于规范;理性思维的成果一部分表现为科学理论,另一部分就是行为规范。黑格尔则把理性概念作了进一步的发挥。他把理性称作自由,同时他也和洛克一样,把理性看作是社会规范:“人类自身具有目的,就是因为他自身中具有神圣的东西——那便是我们从开始就称作理性的东西;从它的活动和自决力量又称作自由,对于人类社会而言,理性就是抽象法、道德、伦理。总之,理性千变万化,它实际上是君临万物的上帝的代名词。”[3]P76

在把理性理解为自由的层面上,理性同时也表现为对人的行为的自我控制和社会控制,理性在这个意义上的确是一种规范意识,尤其是法律意识。在现代社会,人对自己或者所属群体的行为,自觉地进行社会控制,这些控制的依据体现为主体间所认同的社会规范。这些规范包括习俗规范、宗教规范、道德规范、法律规范等等,可以统称为社会规范。这些规范全都具有层次性的特点,中国的伦理道德规范就是这种层次性的一个范例。

“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。……干道成男,坤道成女。干知大始,坤作成物。干以易知,坤以简能。易则易知,简则易从。易知则有亲,易从则有功。有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得而位成乎中矣。”[4]P1007依照这样一种天下之理,社会的基本规范就得以形成。人道以天道为基,在这个基础上建立的伦常规范就成了最基本的社会规范。这就是《易传》中论及的:“有天地然后有万物;有万物然后有男女;有男女然后有夫妇;有夫妇然后有父子;有父子然后有君臣;有君臣然后有上下;有上下然后礼仪有所错。”[4]P1020

很明显,伦理道德规范构成了一个伦理规范之链,虽然不是那么层次分明,却又很自然地礼仪有所错。中国伦理规范的层次意识也体现在法律上,明代最尊重法律规范的清官海瑞,以执法刚正不阿著称于世,但依据《万历十五年》一书所载,海瑞在他的著作中,对于有疑问的诉讼案件进行裁定的标准却是与伦理纲常紧密相连的:“凡诉之可疑者,与其屈兄,宁屈其弟;与其屈叔伯,宁屈其侄。与其屈贫民,宁屈富民;与其屈愚直,宁屈刁顽。事在争产业,与其屈小民,宁屈乡宦,以救弊也。事在争言貌,与其屈乡宦,宁屈小民,以存体也。”[5]P117海瑞处理诉讼用上述标准来执行法律,典型地体现了中国伦理规范意识在法律领域的绵延。但也由之可见,道德与法律交错关联,隐约显露出规范的层次性特征。

现代的法律规范,在层级性上最为明显。美国法理学家凯尔森,他把一个法律规范体系看成是一个有效之链,个别法律规范是规范体系的终点,基本法律规范则是这个有效之链的起点,由此而形成了一条从底部向上最后变成个别规范的链条。这个有效之链,最明显地表现了规范的层次性特点。所谓有效之链就是这样一套规范。第一,每一种规范都被授权只能产生本体系内的另外一种规范,除了那些本身没有被授权创造规范的之外。第二,每一种规范的产生都只是其它一种规范行使权力的结果,除了那些未经本体系内任何一种规范授权的规范。[6]P139法律规范的层次性特点,是法律作为理性的一个象征。凯尔森的这条法律之链也许是对法律体系非常粗糙的一个图示,但法律作为一个有层级的组织结构,这就为法律的论证逻辑提供了一个结构性的基础。

二、法律规范理论的商谈论辩取向

法律规范体系作为一个有层级的结构是相对清晰、确定和稳定的,法律规范在相当程度上是一个相对封闭的系统。因此,我们就很有可能用逻辑和科学的方法,来构建一个类似于科学理论的法哲学理论。但法哲学的纯粹科学取向在遇到人文、价值、人的心理及认知等超科学现象时发现,用纯形式或者纯数学的方法来刻划法哲学,并不是那么得心应手。法哲学研究由此就导向了欧洲大陆的诠释学取向,即一种强调对话商谈的取向。

这种对话理论,通过哈贝马斯的发展,再经法学家阿列克西的改造,发展为著名的论证理论,从而由本体转向技术和应用,为加达默尔关于理解本身就是应用的结论搭建了更加可操作化的平台。事实上,法哲学所涉及的领域,不论是宏观的立法活动,还是微观的司法活动,原本就是对话的活动——特别在宪政政治下。[7]P98

这样一个法哲学研究取向的转换过程,可以看作是规范合理性探讨的一般过程。逻辑学家用纯粹逻辑的方法来刻划规范的逻辑体系,构建起有关道义范畴的道义逻辑,这是法哲学科学取向在规范领域的体现。而逻辑学家和法学家一起,构建有关法律的论证理论,这可以看作是法哲学的诠释学取向和科学取向的一个整合,是在更一般意义上的规范合理性的研究视角。论证理论历来就是逻辑学家的研究平台,尽管论证理论和模态逻辑的风格极不相同,但在时间序列中,道义逻辑的研究在先,对话商谈的法律论证理论研究在后,明显地显示了规范研究从科学取向朝诠释学取向发展的趋势。

社会规范的纯形式研究是逻辑经验主义的产物,同时也是纯粹逻辑范畴通向生活世界的一个产物。冯·赖特的道义逻辑构想,既是现代形式逻辑在模态逻辑方向的新发展,它也反映了20世纪50年代以来的某种知识论转向。前面提到的法哲学科学取向朝诠释学取向的发展是其中的一个特征,这种转向和后期维特根斯坦的生活形式哲学也有紧密联系,它对逻辑学与世无争的神话也是一个严峻挑战。这些新特征的出现,表明逻辑和很多学科一样,逐渐在和生活世界靠近。后期维特根斯坦哲学“以一种‘生活形式’的哲学来取代逻辑经验主义以科学经验为基础的哲学,以‘家族相似性’概念来取代‘普遍性’概念,以由历史积淀、文化背景等构成的生活形式所产生的习俗的‘确定性’,来取代严格的逻辑的确定性。[8]P12由这种概念的取代可以看到,我们有关知识,特别是逻辑知识的观念正在发生变革。以往的逻辑观念,逻辑界的老前辈金岳霖先生所设想的逻辑,是一种近乎超脱于尘世的逻辑。这种逻辑的研究可以和生活世界完全没有关系,即如他所说的:如果一个人关上门窗不见客,不看别的书,埋头于逻辑学,他可以把逻辑学研究得很好,而对于世界上任何方面底知识毫无所得。[9]P17

冯·赖特的道义逻辑是研究规范的一种方式,但在当代,已经出现一些超越于现代形式逻辑的其他方式。例如,哈贝马斯的论辩逻辑理论、图尔敏的论证逻辑理论、黑尔的道德论证理论、佩雷尔曼引入新修辞学的论证理论、阿列克西的法律论证理论等等,它们都是有关社会规范逻辑的有益探索。从这些理论的称呼上就可以很清楚地知道,这些探索既涉及到社会规范,同时又都是从对话商谈的诠释学角度来对论证理论进行探索。而论证从来都是逻辑学家的研究对象,从广义逻辑的角度是如此,在狭义逻辑的视野中,论证研究也无法消失。而且,正是因为这样的探索,逻辑学才有可能出现不同于传统模式的新模式。这类新模式的设想回应了维特根斯坦有关生活形式哲学的构思。例如,图尔敏在其论证逻辑中,就产生了对于逻辑学新模式的大胆设想。图尔敏认为,对社会规范特别是法律规范的逻辑研究,应该不属于我们今天所称呼的数理逻辑或者形式逻辑的范围,数理逻辑和数学之间具有更多的相似性。但完全有可能出现一种新的逻辑,这种逻辑不是与数学相似,而是和法学相似。法学用来描述法律规范,人们根据这些规范来提出法律上的主张。逻辑则是确定规则。根据逻辑所确定的规则,我们可以对提出的主张给以证明和反证。这样,如同纯粹的形式逻辑和数学的相似产生数理逻辑,非标准逻辑的模态范畴和道义范畴的相似产生道义逻辑的形式系统一样,一种超越现代形式逻辑的东西,也极有可能依据其和法学的类似而产生新的模式。

图尔敏对这种逻辑模式的设想体现在如下的引文中:逻辑(我们可以说)是一般化的法学。论证可以和法律诉讼相比,我们在法律语境之外通过论证而获得的主张,可以和在法庭之中获得的主张相比,而我们形成的每一种好主张,这表现为许多案例,这些案例也可以互相比较。法学的一个主要任务是刻划法律过程的要素:一个是程序,借助程序,一些法律主张得以提出,争辩和判定;一个是范畴,依据这些范畴,一个法律过程得以完成。我们对论证的探索是一个平行的任务:我们以一种类似的方式,把目标定位在刻划可以称之为“理性过程”的东西,也就是程序和范畴,通过程序和范畴的应用,那些普遍的主张就可以得到讨论和确定。[10]P7

“理性过程”的东西当然主要是逻辑的东西。依据图尔敏的这个逻辑和法学类比的观点,亚里士多德以来的逻辑传统就需要得到新的修订。图尔敏在当时说得不是那么肯定,他用“我们可以说”的商榷语气,但这个设想是富于创造力的。它是对逻辑的数学模式唯一性的挑战,逻辑的数学模式并不一定就是逻辑探索的唯一模式。在对社会规则的逻辑进行探索的时候,法学取向,甚至其他的学科取向,都非常有可能是某种新逻辑产生的诱因。逻辑是这些理论的根,但这些新产生的理论,也许就不再是逻辑的一部分。

三、法律论证理论的源头

逻辑学产生的一个重要背景是古希腊民主政治盛行的话语论辩,《柏拉图对话集》中的许多对话就是话语论辩的范例,就是由一个一个论证所构成。而其后出现的亚里士多德的逻辑学,就是在分析和总结这些论辩话语的基础上形成的。亚里士多德的《工具论》,除了建立了三段论演绎推理系统之外,另一个主要贡献,是给出了基于话语的论证理论。在《工具论》六篇中,有三篇都是用来讨论论证的。《分析篇》讨论证明的论证,《论题篇》讨论辩证的论证,《辩谬篇》讨论争辩的论证和虚假的论证。

欧洲中世纪的论证是典型的神学取向,论证被指向上帝和人之间的关系,指向存在和本体,执着且漫长的有关存在的哲学和神学论证,提升了亚里士多德之后的论证水准。有关上帝存在的诸多论证实践,无疑推动了论证理论的发展。近代科学的发展把逻辑引向了纯粹形式的方向。这在20世纪初叶,构造出了完全以数学模式来处理逻辑的新的逻辑学科群,逻辑和其他知识构建一样,采取的是一种纯粹的科学取向。逻辑简直就是数学,除此之外的逻辑探讨都被看成是脱离主流的、非逻辑的东西。

知识的这种科学取向在研究和自然科学不同的人文科学时,特别是涉及到思维主体意识,有所谓主体间性的东西,或者说在分析评价研究对象的意义价值时,这种科学取向就遇到了麻烦。形式化的东西可以解决一部分问题,但有些问题,譬如对于依据规范的论证,形式化的方法就显得力不从心,这就出现了知识研究的诠释学方向。这个取向非常类似于生活形式哲学的取向,一种直面现实世界,而不是完全抽空具体内容的纯粹形式方向。商谈论辩的论证理论就是在这样的背景下产生的。

从20世纪70年代以来,这个以实践哲学的复归为特征的哲学运动逐渐地产生了它的影响力。在规范研究领域,特别是在法哲学领域,法学家们承接亚里士多德以来的实践哲学传统,以及修辞学、现代逻辑学、语言哲学的研究成果,为规范研究的主要领域,法哲学和道德哲学找到了新的理论生长点,在欧美许多国家都取得了有代表性的成果。商谈论辩的论证理论目前已经是一个有着丰硕成果的理论,代表性人物众多。它更多地相关于伦理道德方面的规范。商谈论辩的论证理论所要解决的中心问题主要是:用什么方式来找到可靠理由,来证明命题或者主张的有效性和真理性,来达到一个主张所要求的合理性和正确性。这里的可靠理由,实际上就是作为法律推理前提的法律规则,以及对事实证据何以认定的事实判定规则。毫无疑问,它们都是社会规范的一部分。这里的主张则是依据规则而获得的法律判定,它是规范在法律实践中的应用结果。

论证理论的研究者关于理由和主张之间这种关系的探索,形成了一个业已广为人所知的概念:可证立性(justifiability)。所谓可证立性是指:在社会规范领域,无论是一般的法律规则还是个别的法律规则,它们都必须有合理的根据来加以证成(justification)。而这个证成的过程是和一定的程序强相关的,因此,商谈论辩的论证理论,也称之为“实践正确性的程序理论”。除此之外,法规范中关于证明的概念、证据的概念、证实的概念、有效性概念,包括事实的、真实的等等概念,在有关论证理论的研究中,都出现一些新的提法。这些提法对早已形成的逻辑概念是具有挑战性的,特别是对当下的逻辑学内容和逻辑学传统方式具有挑战性。这些概念都是逻辑学力图在“生活形式的哲学”框架中发挥作用的产物。毫无疑问,它们也表明逻辑原本就属于人文科学范围,而非纯粹数学的产物。它们得到逻辑研究者和规范研究者的共同关注,应该是十分自然的。

四、黑尔的道德论证理论和论证的图尔敏模式

商谈论辩理论所关注的是:道德信念的证成是否可能?如果这是可能的,从哪些角度来看这是可能的?正是对道德信念的证成的思考,产生出一些道德论证理论。从时间序列角度看,有斯蒂文森的道德论证理论,黑尔的道德论证理论和图尔敏的道德论证理论等等。我们以黑尔和图尔敏的道德论证理论为例,说明这种商谈论辩理论的一般内容。

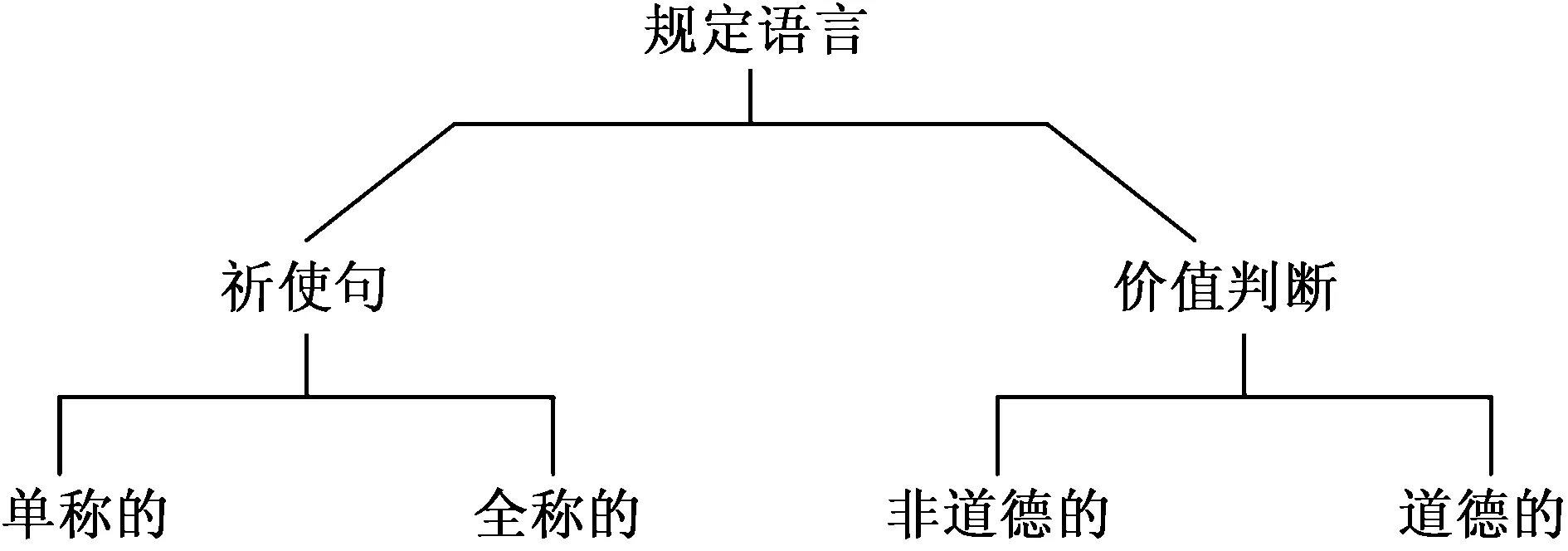

黑尔道德论证理论的基础是其道德语言理论,黑尔的道德语言理论的出发点是把道德语言看作是一种规定语言。规定语言包含两个互为联系的部分,一个是语言中的祈使句,一个是价值判断。用黑尔给出的图表,规定语言的类别可以用以下图表表示:[11]P7

在《道德语言》一书中,黑尔例举了以下两个语句:a、请很快关上门。 b、是的,你很快将关上门。这两个语句和以下标准的陈述语句是对应的:c、关上门。d、你将要去关门。正是对这4个语句的分析,黑尔引进了几个技术性的术语来表示这些语句的区别。一个术语是指陈,这是陈述句和祈使句共同的部分;一个术语是点头同意,可简称为首肯。这就是陈述句和祈使句的差异所在,这种差异的另一种表述方式也可以看作是某种认同意味的不同。尽管对于陈述句也有一个认同的因素在内,但祈使句因为总是在催促人去做出什么行动,这个认同的意味和对陈述句的认同是不一样的。然后,黑尔对祈使句的量词进行了分析,得出了一个有关祈使句的逻辑规则:如果一组前提中不包含至少一个祈使句,则我们就不能从这组前提中有效地引出任何祈使式结论。

有关祈使句的这一逻辑规则,黑尔认为是伦理学中有极为重要意义的规则。伦理学中的许多著名论点都和它相联系,间接地表明任何道德判断都不可能是一个纯事实的陈述。这就和从“是”命题不可能推演出“应该”命题的休谟论题保持了一致。因此,从上述规则自然获得的一个命题是:从陈述语句不能够推导出任何道德判断。进一步可以得出,在没有祈使句前提的条件下,如果一个判断没有提供做某事的理由,则这个判断就不是一个道德判断。黑尔对价值判断的分析主要集中在对价值词的分析,他分析的价值词有善和应该。这两个价值词,黑尔作了大致类似的分析。它们都具有二个方面的意义,即规定性意义和描述性意义。如果一个语句是由以下形式表述出来,则这种形式的判断就是价值判断。一种形式是:X是善的;另一种形式是:A应该做X。

黑尔在《道德语言》一书中对这两种形式未作区分,都纳入价值判断的范围之内。但在他后来的著作中,则区分了这两种不同形式的判断。和伦理善相关的判断是价值判断,和应该相关的判断则是义务判断,即广义的规范命题。黑尔对价值判断的分析表明,对于道德判断而言,其中的价值词既具有描述性意义,也具有规定性意义,但其评价性也就是规定性意义,则是价值词的基本意义。有了以上道德语言的基本分析,黑尔建立起他关于道德命题的论证理论。黑尔道德论证理论可以概括为某种商谈论证规则的存在。正是这样的论证规则,为人们进行道德论辩提供了某种根据。黑尔的论证规则有两条,一条是可普遍化的规则,一条是规定性规则。

对可普遍化规则的证成,依据的是描述性陈述的可普遍化。以某个描述性命题为例,“a是红的”这个命题,如果我认同了它,则我就会因为这种认同,而同时承担起某种责任。这个责任就是,对于在所有相关方面类似a的任何一个其他对象,我也应该做出类似的判断,认同这个对象也是红的。如果我不能承担起这个责任的话,那或者是自己不正确地使用了红色这个词,或者是让自己陷于了自相矛盾。这个思路自然可以延伸到道德判断。当我们称“a是善的”,那是因为a具有某种非道德性质。我们用“善”或者“好”这种价值词来修饰a,那么可普遍化规则就使得言谈者负有相应的责任,在碰到同样特性对象时,也要用同样的价值词来修饰具有这种同样特性的对象。

由于道德论证涉及到的是人,参与论证的人按照黑尔的设想,有两个种类。一个种类主要是追求个人利益,另外一个种类则主要关心理想。黑尔基于这样的动机分类,把道德论证也看作有两种类型。一种类型是基于利益而进行的道德论证,一种类型是基于理想而进行的道德论证。黑尔关于道德论证理论的两个基本原则的证成,以及在道德论证过程中的一般程序究竟是一个什么样的线索,还没有比较清晰的说明。然而,黑尔对道德论证的探索,在道德判断普遍化的论点方面则具有奠基的意义,成为此后关于这个问题讨论的一个重要基础。

图尔敏的道德论证理论出发点和黑尔一样,反对把道德论证从心理角度加以解释的情感主义观点,主张道德伦理的论证也是一个理性推导的过程。图尔敏理论所要解决的核心问题是:构成一个特定的伦理学的命题N,是否有一个充足理由G?这个N如何从某些特定的事实条件所产生?图尔敏对上述问题作了如下的回答:

伦理学的论证,除了需要逻辑的和科学的推理规则之外,还有一些属于道德伦理论证所特有的推理规则。依据这些特有的规则,可以从事实理由G得出规范性的结论N。这种推理他称之为评价性推理。因为有这类推理,使得我们能够区分出有效的道德论证和无效的道德论证。那么,这种评价性推理的规则该如何定位呢?这就涉及到黑尔曾经讨论过的道德语言问题。评价性规则的定位,依赖于特定生活整体内的道德语言功能。图尔敏在这个问题上和黑尔一样,承继了英国经验主义的传统,他认为伦理学和科学一样,充分成熟的道德判断和科学命题具有同样的特征,都是对获得的经验进行阐释的结果。但有一个重要的区别,科学说明不改变其所说明的经验,而道德论证的本质,则往往是要修正人们所获得的经验,用图尔敏的话讲,道德论证将修正人们无反思地表达出来的道德情感。

由此,科学和伦理学既有共同的经验阐释,但两者的功能则有区别,它们的逻辑也不会完全相同。伦理学的功能被图尔敏解释为:把我们的情感和行为,用每一个人的目标和愿望得到实现的这种方式,尽可能兼容地连接起来,以和谐地满足人的愿望和利益,避免那些本可以避免的痛苦。图尔敏论述的这一功能,被人们称为某种规则功利主义的变体。因为伦理学的这一功能,我们就有可能说明道德论证所特有的推理规则——评价性规则,我们就有可能说明一个规范性命题成立的充足理由。但是,图尔敏对提到的这个规则并没有给出清晰的表达。对这个规则的简略陈述,依据图尔敏对伦理学功能的理解,类似于这样一个陈述:“规则的遵守将会避免本可避免的痛苦,则遵守规则的行动是善的。”而要理解这样一个对评价性规则的陈述,需要我们对图尔敏一般论证模式有所了解。在图尔敏的一般模式中,恰好就有评价性规则的体现。在研究了物理学、法学、伦理学等领域的各种论证陈述,特别是在和法学论证进行比较之后,图尔敏得出了一个结论:所有这些论述本质上具有相同的结构,构成一个论证的要素有六个,分别是:主张,根据,正当理由,支持,限定词和反驳。由这六个要素构成的论证,称为论证的图尔敏模式。这个模式虽然被人们称之为图尔敏的一般模式,但其背景显然是人文性质的,普适于一切有关人文命题的论证。这可以从以下对要素的阐释中,很明显地看到。

新疆中泰电石化学工程位于新疆维吾尔自治区吉州阜康市,每年的10月到第2年3月均需要采暖,平均气温介于-20.4~3.0 ℃,历年极端最低温度-37 ℃。为防止冬季及低负荷时空气预热器的冷端元件低温腐蚀,在一次风机、送风机的入口设置有暖风器,以提高冷风进入空气预热器的温度。暖风器为可旋转式暖风器,暖风器的进风温度按冬季采暖室外计算温度-17 ℃设计,在设计选型上是满足GB 50660设计规范要求的。在设计回访阶段时业主反馈实际运行煤质与设计煤质相差较大,暖风器出口风温不能满足系统设计要求。业主通过增加一级暖风器也即增加换热面积来满足实际运行的要求。

1.主张(claim;简称C)。主张是一个断言或者断定,它相当于一个论证中的论题,一个推理过程中的结论。实践商谈的论证逻辑中的主张,具有某种特定的性质。这个性质可以表述为:主张具有潜在争议的性质。当一个主张提出时,它会受到挑战,提出主张的人必须对这种挑战给予辩护,表明该主张有充分理由。2.根据(ground;简称G)。一个人文主张几乎没有可能没有争议。一个主张的提出,首先要经受住提出者的检验,一经提出,又要经受听到或者看到这个主张的人的检验。一个最为常规的质疑是:你凭什么提出这一主张?你的主张建立在什么基础上?提出者必须对这一质疑做出回应,也就是提供作为主张依据的事实或者资料。在图尔敏《论证的应用》一书中,他最先使用资料一词作为结构要素,把资料看作是主张的出发点。3.担保或凭证(warrants;简称W)。对主张和根据之间的逻辑关联,人们还可以继续提出质疑。通常提出的质疑是:何以从这个根据就能够得到你的主张呢?这个根据凭什么就具有给出你的主张的资格呢?这个质疑是普遍的,于是就有了担保这个论证要素,以保证某类根据的确具有导出某个主张的资格。这也是日常生活世界中经常出现的所谓合适和合法的问题。在法庭作证的证人,有一个证言合法性的问题,类似于担保所表明的含义。4.支持(backing;简称B)。对主张的质疑还可以继续,这就是说,我们还可以对担保的理由进行质疑。担保的要素在一个论证过程中常常是一个隐含的要素,它只在必要的场合才出现,一般是不出现的。但一个严密的论证过程常要伴随对担保的质疑,这种质疑的常见语言形式是:我为什么要相信这个担保是可靠的呢?这时候,主张的提出者就有必要给出一个更强有力的命题来支持他的主张。这就是所谓支持性陈述,称为支持,图尔敏也用另一个英文词supporting表示。5.反驳(rebuttal;简称R)。在很多情况下,主张即使有限定词的修饰,也无法实现从根据、担保到主张的跳跃。也就是主张只能在有限的情况下成立。要实现根据到主张的不断跳跃,总有某种阻止的力量使得跳跃性的运动成为不可能。这种阻止从根据到主张扩大范围的东西就是反驳。反驳用来表示存在主张普遍化的障碍,因此需要承认例外,需要放弃普遍合法性的诉求。6.限定量词(qualifier;简称Q)。限定量词是一个反映某个主张所具有的说服力程度的语词,它在一个论证中的功能可以表现为以下几种情况:当一个担保能够让我们毫无疑义地去接受某个主张的时候,我们可以用副词“必然”来修饰这个主张;当一个担保只能够让我们从根据到主张的迁移具有实验性、例外性或条件性的时候,我们就常常用“大概”、“可能”、“也许”、“70%的确信度”等等语词来修饰主张,这些主张只是可能性主张。这里起修饰主张作用的语词就都是限定量词。

以上六个要素,至少有四个要素可以在法律诉讼过程中找到其对应物。主张对应于起诉书,根据对应于证据,担保对应于与案件相关的法律条款,支持对应于有关法典或者法律教材中的相关章节,而限定量词和反驳要素则是对任意个案结论的评价要素。图尔敏模式可以用一个实例来加以说明, 以下是一个普遍主张的证成过程实例。

主张C:哈里是英国人;

质疑1:你有什么根据说哈里是英国人?

根据G:哈里出生于百慕大;

质疑2:出生于百慕大就是英国人吗?

担保W:在百慕大出生的人都是英国人;

质疑3:有这种说法吗?出生在百慕大就是英国人?这实在不能让人相信;

支持B:这个担保的条款属于英国国籍法的内容,英国法律中就殖民地出生者的国籍有明文规定;

反驳R:这只是一般情况,如果哈里父母是外国人或者哈里加入了美国籍,这个担保就不成立,你的主张不能那么绝对,你还没有证实哈里父母的情况,也没有证实哈里是否加入了美国籍。

限定词Q:你说得对,只能说哈里很可能是英国人。

在上述论证模式中,获得的是一个限定性的主张。这个模式的应用说明以下两点:第一,在任何具体的论证领域,除非我们准备和某种担保相结合,否则在该领域要使得论证服从于理性的评价将变得不可能;第二,一个担保具有普遍可接受性的根据是一回事,担保赋予主张的说服力是另一回事,在特殊事例中反驳担保的例外情况是第三回事。

图尔敏的这一论证模式,他认为尤其适合于道德论证领域。一个道德判断的论证,虽然提出了根据、担保和支持,但对方提出反驳的可能性仍然是存在的。这样,为道德主张提供的担保、支持的过程总是反复不断地进行,直到对方不再提出反驳为止。如同黑尔把道德论证分成了两类一样,图尔敏也把道德论证区分为两种形式。在道德论证的问题上,图尔敏的方式更接近于商谈论辩的论证理论。不论是黑尔的还是图尔敏的道德论证理论,都已经显露出实践论辩理论的某些重要特征,虽然他们的许多论证规则的描述过于模糊,但他们的论证模式对实践论辩理论的发展提供了许多重要的启示,自然对极具论辩方式的法律论证理论也提供了很多重要的启示。

五、面向司法实践的法律论证理论

由黑尔和图尔敏开创的有关规范性命题的实践论辩理论,可以看作是普遍实践论辩理论的雏形。在他们工作的基础上,形成了普遍的理性实践论辩理论,它由一系列证成规则和证成形式所构成。普遍实践论辩理论在各个规范领域的渗透,自然形成各个领域的实践论辩理论。而法律作为现代社会最强势的规范,应该是实践论辩理论应用的最好平台,在这个平台上自然就出现风格各异的法律论证理论。从20世纪60年代开始,有关法律论证的新理论层出不穷,和其它有关论证的理论相比,无论是在实践层面和理论层面都更令人瞩目。

法律论证理论能够在20世纪的下半叶以来备受瞩目,更重要的原因恐怕是法律规范自身的特殊性。在社会规范体系中,当代法律规范及其体系中的商谈论辩、司法判决活动,它们最集中地体现论证的本质,因此在司法实践和司法研究范围内出现独立的法律论证理论,应该是十分自然的事情。如果说我们在伦理道德层面上建立的论证,例如前面讨论到的黑尔道德论证理论,图尔敏一般论证理论等等,需要用理性去分析和支撑的话,法律论证则应该是人类理性的集中体现。这正如《法律论证理论》一书德文版序中,引用的一项法官司法裁决的规定中说到的。

德国宪法法院第一审判庭于1973年2月14日发布的一项决议《法律续造的决议》中规定:所有法官的司法裁判必须“建立在理性论证的基础上”。这一对论证理性的要求可以延伸至法律职业人参与讨论的任何场合。故此,什么是普遍的理性论证以及什么是理性的法律论证,有关这个问题就决不仅仅是令法学理论家们或哲学家们感兴趣的问题。它对于从事日常实务的法律职业人也是十分迫切的,同时也是每一个参与公共事务的公民很关心的一件事情。[12]P1

理性论证在法律业界的强烈诉求,配合上自20世纪60年代以来的实践哲学复归的潮流,法律论证理论自然就备受关注,成为法学领域内一个生机勃勃的研究对象。从20世纪70年代以来,产生一大批有关法律论证研究的成果。面向司法实践的法律论证理论研究,半个世纪以来产生各有特色的理论成果,这些成果大大开阔了我们对于理性论证的视野。

论证的图尔敏模型,实质上建立在司法裁判的基础之上。图尔敏模式中的六个论证要素,正如我们在前面指出过的,几乎都可以在法律诉讼过程中找到其对应物。主张对应于起诉书,根据对应于证据,担保对应于与案件相关的法律条款,支持对应于有关法典或者法律教材中的相关章节,而限定量词和反驳要素则是对任意个案结论的评价要素,这也是司法裁判中的常规性任务。因此,论证的图尔敏模式,完全可以看作是商谈论辩的论证理论结合司法实践的早期成果。这个成果超越了现代逻辑,也超越了传统的论证理论,但图尔敏的论证理论和司法裁决过程的结合还只是停留在一般性的层面,毕竟,图尔敏还并不是专业的法哲学理论领域的学者。

但是,因为图尔敏的开创性工作,法律论证理论的研究继续前行,有关法律论证研究的新模式,越来越贴近司法实践的层面。20世纪70年代末期以来,以“法律论证”为专题的学术论文和理论专著接连出现。这似乎意味着,一门既不同于逻辑,也不同于传统的论证理论已经引起人们的兴趣。它不是单纯的理论探讨,而是法律实践和法律推理相结合而产生的新学科。下面以其中的阿列克西《法律论证理论》文本为例,简要地说明法律论证理论研究颇为明显的司法实践特征。德国学者阿列克西的《法律论证理论》一书,1978年出版,1988年出英文版,2002年出中文版。出版三十年来,已经有十多个语种的译本。该书在系统地回顾了法律论证理论的源流演进之后,作者在这本书的第三编,提出了自己的法律论证理论。这个理论不同于图尔敏模式的根本之点是,它直接面对的就是法律论辩。

这种法律论辩可以被理解为一种在受限的条件下(如法律、法教义学和判例)进行的普遍实践论辩之特殊情形。[12]P224

这种论辩之特殊在什么地方呢?阿列克西在该书的第三编中继续给以明确的界定,他把法律论辩就看作是法律论证。法律论证(论辩)与普遍实践论证(论辩)之间的区别是什么,这个问题是法律论证理论的一个核心问题。这里我们能够确认的一点是:法律论证的特性在于其受现行的有效法约束(尽管这种约束照旧有待确定)。[12]P263

于是,我们在阿列克西的理论中可以看到许多具体的法律实践层面。而且,法律论证涉及到的司法实践越具体,则论证就越具有自身的特性,它受限的程度就越高。用阿列克西自己的话来说,法律论证受限制的程度,在有关法学争论的层面最低,最自由。因为这时候所讨论的几乎是纯粹的法学,参与论辩的几乎就只是法学家。但到了司法诉讼的层面,这时候的法律论证至少涉及到审判方、起诉方和应诉方三方,每一方又都有若干不同的角色参与到案例之中,这种司法裁判情形中的论证,显然要受到更多的限制。阿列克西对于这种受到限制的法律论证,意图给出一套程序性的技术,他称之为论证的规则和形式,来为论证结论的正确性提供理性的基础。 这里的理性基础如同法律论证是受限制的论证一样,理性基础中的理性也是受限制的。这里的理性并不要求所主张、所建议或者作为判断表达的规范性命题绝对地符合理性,而只是要求它们在有效法秩序范围的框架内能够被理性地加以证成。

这样,在法律论证的过程中,就出现了一个和司法实践紧密联系的专业术语:证成(justfication)。这个法律论证理论中的证成,在阿列克西看来,指的是规范性命题之特殊情形即法律判断的证成。而这种法律判断有两个层面,一个层面是内部证成,一个层面是外部证成。内部证成所要处理的东西,是从既定的大前提推导出作为其结论的法律判断的有效性。显然,内部证成无需考虑作为既定的大前提的有效性,这个考虑恰恰就是外部证成的任务。外部证成所要处理的东西,恰好就是作为既定大前提本身的有效性。由此,法律论证的主要任务,就是为这两类证成,提供程序性的规则和形式。但阿列克西认为,法律论证虽有两类证成,内部证成不过是对于应用逻辑的操作,它不是法律论证的重心。法律论证的重心是外部证成,正是这个外部证成,构成法律论证理论的主题。因此,为论证提供程序性的规则和形式,主要的规则和形式就是外部证成的规则和形式。对阿列克西法律论证的规则和形式予以概括的结果:内部证成的形式和规则有7条,外部证成则要复杂很多。首先,它的证成对象划分为三类,由此就有三种对应的证成方法。然后,与三种证成方法对应的,又有六组证成规则和形式。由此,外部证成的规则和形式,包括普遍论辩的过渡规则合在一起,总共有21条。

由对这一理论的简单描述,可以看到,我们研究与实践论辩相关的法律论证理论,就是意图建立起一系列有效而理性的规则,使得我们的规范证成,变成为和逻辑理性同样确定的东西,目标是对司法实践有所帮助。尽管这个研究用于司法实践之中还有种种问题,并被一些处于司法实践前沿的读者讥讽为不过是一个关于司法过程的理论神话,但这样的研究成果,无疑是在为建构一种更为健全的实践理性而发挥人类创造力的结果,它也许是失败的,但这种构想并非无稽之谈。

继阿列克西之后,法律论证理论并没有因为它可能是司法过程的一个理论神话而被忽略和消失。对司法理论研究有兴趣的学者依然沿着这条神话之路,继续在设想新的神话。依据熊明辉先生的概括,近几十年来围绕着法律论证话题,这些理论神话仍旧是绵延不绝。[13]P55-60法律论证理论的神话构想,不仅有法学界人士的参与,还有语言学界人士的参与,也有逻辑学界人士的参与。菲特雷斯基于语用论辩术的法律论证理论,沃尔顿基于似真推理框架的法律论证理论等等,就是这类探索所获得的新成果。更让人感到惊异的是,更具神话特色的人工智能研究人员也掺和进来凑热闹,意图把人工智能的研究渗透到法学领域,进而渗透到司法实践的领域。[13]P60

也许,司法理论的探索和司法实践的操作本来就不是一回事情,理论和实践之间永远都有一条无法跨越的鸿沟。不然,就不会有专业的法学学者和从事司法实践业界人员的区分,也不会有理论和实践之分。但法学、逻辑学的学者和从事司法实践的从业人员似乎都有一个把理论和实践结合的取向。对于学者而言,他们力图把超越性的理论和实在性的司法实践相结合;对于司法实践的业界人员而言,他们又力图让自己的实践活动具有理性基础。

这其实是十分自然的事情,理论创造和生活实践本来就是这个世界的一纸两面,离开哪一面都不能称之为一张纸。如同一条流向海洋的河流,没有河流的两岸,就不能称其为一条河一样。当奔腾的江河流向大海的时候,江河的水流融会在汪洋大海之中,那个时候,既可以说是理论的极致,也可以说是实践的极致,理论和实践就融为一体了。但人类的理性思维和人类的生活实践永远会是一河的两岸,那无边无际的海洋胜景,只是人们的理想世界而已。人类的幸运在于,幸亏有这样的胜境供我们追求,幸亏有这样的理想世界供我们梦想。

[1] 王太庆译.柏拉图对话集-格鲁东篇[M].北京:商务印书馆,2004.

[2] [英]莫里斯.法理学[M].李桂林等译.武汉:武汉大学出版社,2003.

[3] [德]黑格尔.历史哲学[M].北京:三联书店,1956.

[4] 朱伯琨主编.周易知识通览[M].济南:齐鲁书社,1993.

[5] 《海瑞集》第117页,转引自黄仁宇.万历十五年[M].北京:三联书店,2004.

[6] [英]约瑟夫拉兹.法律体系的概念[M].吴玉章译.北京:中国法制出版社,2003.

[7] 谢晖.法律的意义转向[M].北京:商务印书馆,2004.

[8] 陈嘉明.知识与确证——当代知识论引论[M].上海:上海人民出版社,2003.

[9] 金岳霖.知识论[M].北京:商务印书馆,1983.

[10] Toulmin, The Use of Argument, Cambridge University Press, 1958.

[11] [英]黑尔.道德语言[M].北京:商务印书馆,1999.

[12] [德]罗伯特.阿列克西.法律论证理论[M].舒国滢译.北京:中国法制出版社,2002.

[13] 熊明辉.诉讼论证[M].北京:中国政法大学出版社,2010.

(责任编辑:孙培福)

Reason,Norm and Law Argument for the Judicial Practice

Zhouzhen-xiang

(School of Politics & Administration of South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510631)

Reason is the creation of the ancient Greek civilization and it closely connected with the norm. The law is the concentrated reflection of the reason. Hierarchical feature of the legal norm is the basis for constructing the system of legal arguments; this hierarchical feature shows a chain of the law. The modern theory about the norm turn from scientific orientation to real life world, it has a orientation of the discussion and the debate, Hare’s moral argument theory and Toulmin’s general model for argument is typical orientation of the discussion and the debate, the further extension for the orientation of the discussion and the debate is generating many new ideas about the legal argument , these ideas is not only created by scholars about law theory for judicial practice, but also it is created by the legal practitioners to find theoretical support.

reason; norm; law argument; judicial practice

1002—6274(2015)02—134—09

周祯祥(1949-),男,湖北武汉人,华南师范大学政治与行政学院教授、博士生导师,专业方向为西方逻辑史、法律逻辑。

DF0-051

A