基于DEAHP模型的区域生态经济系统可持续发展评价

2015-03-08陈晓春

任 腾, 陈晓春

(湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082)

基于DEAHP模型的区域生态经济系统可持续发展评价

任 腾, 陈晓春†

(湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082)

为了解区域生态经济系统的可持续发展能力,结合区域生态经济系统的内涵及内部结构特征构建了对应的DEAHP模型及评价指标体系.进一步,对2007—2012年间我国省际及三大区域生态经济系统的可持续发展水平进行评价.研究结果显示,近年来我国生态经济系统的整体有序度水平呈单调递增趋势,但整体有序状态仍处于相对低下水平.从区域来看,东部与西部的差异相对较大,而相邻区域之间的差异相对较小.从省域来看,相邻省份之间的差异相对较小,省际生态经济系统的有序发展与地区经济发展程度存在明显的正相关关系.研究表明,DEAHP模型的构建从理论上为评价区域生态经济系统的可持续发展能力提供了一种研究范式,为我国区域生态经济系统的可持续发展提供了一定的理论和实践指导.

生态经济系统;可持续发展;DEAHP模型

众所周知,当前人类社会生存发展的需求与生态环境承载力之间存在着复杂而尖锐的矛盾[1]:一方面,人类生存的物质需求快速膨胀,总有一定数量的废弃物排入生态环境中,当资源环境不能承载经济发展的需要时,将对生态环境产生负面的影响;另一方面,生态环境的保护需要全人类的积极参与,当科学技术和生产效率没有得到明显改进时,也将在一定程度上限制区域经济的快速发展,进而放慢了人类生存发展的脚步.由生态环境破坏所导致的一系列问题已经严重地威胁到社会的稳定和经济的发展.可以说,注重生态环境保护,走可持续发展之路已经成为全人类的共识.为此,中共十八届三中全会提出建设生态文明制度体系.同时,为了探究生态经济系统的发展规律,实现社会经济发展与生态环境保护的动态平衡,达到区域经济效益、社会文明进步与生态环境发展的“共赢”局面,就必须构建一套科学合理的区域生态经济系统可持续发展评价方法.鉴于此,本文结合区域生态经济系统的内涵及内部结构特点构建了对应的DEAHP模型及评价指标体系,进而对2007—2012年间我国区域生态经济系统的可持续发展水平进行测度与评价.

1 文献研究与回顾

1.1 生态经济系统可持续发展水平的概念

生态经济系统可持续发展水平的概念最早由Schaltegger和Sturm于1990年提出[2].1992年,世界可持续发展工商业委员会(WBCSD)在里约地球峰会递交的文件《改变过程》中第一次将生态效率作为一种商业概念加以诠释.1996年,联合国可持续发展委员会(UNCSD)从经济、社会、环境、制度4个维度对生态经济系统可持续发展水平的概念及内涵进行了定义.我国学者诸大建等人[3]也从生态资源利用、单位GDP能耗等方面对生态经济系统可持续发展水平的概念及内涵进行了阐述.

1.2 生态经济系统可持续发展评价的定量研究

在评价方法的选择方面,当前学者主要运用3种方法对县域、区域和流域生态经济系统的可持续发展水平进行测度,即基于环境货币分析指标体系的生态足迹法、基于生物物理量衡量指标体系的能值分析法和综合指标评价法.第一种,生态足迹法,如王书玉和卞新民[4],周静和管卫华[5],焦雯珺等[6];第二种,能值分析法,如杜鹏和徐中民[7],杨钊、孙洋、李晅煜等[8],孙玉峰和郭全营[9];第三种,综合评价法,如狄乾斌和韩增林[10],郭怀成[11],王爱辉等[12].然而,环境货币指标体系和生物物理量指标体系是基于能值分析理论和生态足迹模型提出的,数据采集和获得难度大,单位统一存在很大偏差.与此同时,在以往文献中,对于区域生态经济系统界定时,通常只考虑了经济子系统与生态子系统,而往往忽略了社会子系统对于区域生态经济系统可持续发展的影响.因此,本文选择第三种测度方法,即综合评价法.

在研究工具的选择方面,已有学者如杨文举[13]和杨斌[14]运用传统DEA模型对于区域生态经济系统可持续发展进行测定.传统DEA方法作为一种较为经典且有效的多投入多产出复合系统评价方法确实适用于生态经济系统这个三复合系统.但由于传统DEA方法中每一个决策单元都是从其自身利益的角度来分配权重的,从而使得这些权重将随决策单元的变化而变化,由此导致每一个决策单元的特性缺乏可比性,最终导致测算结果有所偏差.

为了克服传统DEA方法的权重选择偏差的缺点,Ramanathan提出一种DEAHP(Data Envelopment Analysis of Hierarchy Process,简称DEAHP)方法用于AHP中权重的确定[15].他将每一评价准则视为DEA模型中的一个决策单元,而两两比较矩阵中每一行视为决策单元的产出指标,同时限制所有决策单元的虚拟投入最大化为1,采用一个犹如导向型CCR模型求解相对效率,该效率值被定义为决策单元的优先等级.Sevkli等指出该方法在比较矩阵是完全连续的情况下能够得到合理的权重,并举例说明了这一问题[16].不同的是,Wang等指出上述方法在比较矩阵不连续的情况下不能保证得到合理的权重,并举例说明了该问题[17].针对上述问题,Wang和Chin提出了一种新的DEAHP方法,同时即使不对比较矩阵进行标准化,该方法得到的结果依然准确、合理[18].由此,DEAHP方法将层次分析方法(AHP)的理念运用到传统DEA的评价中来,通过构建约束锥的概念克服了DEA模型的权重选择缺点,促使AHP的主观分析与传统DEA评价的客观分析有机结合在一起.本文采用Wang等提出的新型DEAHP模型对经济、社会和生态三个子系统的指标权重进行确定.

综上,本文从系统论的角度出发,充分考虑到“生态经济系统”是包含了经济子系统、社会子系统与生态子系统的一种三复合系统,运用综合评价法结合区域生态经济系统的内涵及内部结构特点构建对应的评价指标体系,随后,采用DEAHP模型确定指标权重,进而对2007—2012年我国省际及三大区域生态经济系统的可持续发展水平进行评价.

2 群决策DEAHP模型的建立

2.1 指标的标准化处理

指标的标准化处理也被称为序参量的构建.本文设ui(i=1,2,3)分别为经济、社会与生态环境三个子系统的序参量,其中uij(j=1,2,…,m)表示第i个序参量的第j个指标,具体数值为Xij;αij和βij是系统稳定临界点上序参量的上、下限值,则生态、经济和社会三个子系统对整个区域生态经济复合系统有序度的贡献系数uij可以表示为:

(1)

按照式(1)构造的贡献系数具有如下特点:uij反映了各指标达到目标的满意程度,uij趋于0为最不满意状态,uij趋于1为最满意状态.社会和经济子系统产生的工业三废和生活三废属于负向产出,即为成本型指标.

进一步,经济、社会和生态三个子系统对区域生态经济系统序参量的总贡献可以通过加权集成方法来实现.目前,主要存在几何平均和线性加权两种集成算子,本文选用后者,即:

(2)

2.2 基于DEAHP模型的权重确定方法

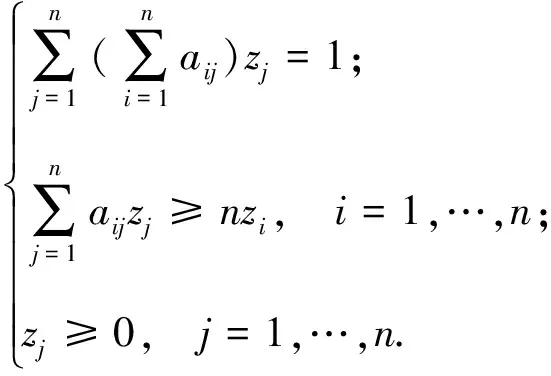

根据前文所述,本文采用Wang和Chin提出的新型DEAHP模型对经济、社会和生态三个子系统的指标权重进行确定.给定一个互补比较矩阵A=(aij)m×n,aii=1且aij=1/aji(i≠j).定义W=(w1,w2,…,wn)T为权重向量,以wi为例,模型可以表述为:

(3)

(4)

由此,本文采用基于新DEAHP方法的群决策模型对经济、社会与生态子系统有序度指标体系的权重进行了确定.

3 区域生态经济系统评价指标体系构建

3.1 指标体系的构建原则

为科学、客观地评价区域生态经济系统的可持续发展水平,必须构建科学合理的区域生态经济系统评价指标体系.本文评价指标体系的构建遵循以下基本原则:

1)科学性原则.本文在指标的选取方面注重从客观上反映区域生态经济系统的内涵、各子系统和指标间的相互关系,并能对区域生态经济发展的目标实现程度进行量化.

2)一般性和特殊性原则.本文一方面结合生态经济系统本身的特点,设计出符合区域生态经济发展现状的指标,有利于了解不同区域生态经济的发展状况.另一方面,由于不同地区之间的社会、经济和生态环境差异大,在对指标体系设计时考虑了不同地区生态经济系统的共性与个性.

3)可操作性原则.本文在选取设定指标时,在保证研究精确性的基础上力求精简,尽可能地选取现有资料中的统计数据,将其纳入到指标体系中.

4)相对独立性原则.生态经济系统的内涵与外延非常丰富,在描述区域生态经济系统发展状况的指标之间常常存在信息重叠的现象.因而,本文尽可能选择具有相对独立性的指标,具体应以具有横向、纵向可比性的相对指标为主,以便增加评价的科学性和准确性.

3.2 指标体系的内涵和构造方式说明

由于生态经济系统是由经济、社会与生态环境三个子系统共同组成的复合系统,因此本文的研究内容其实质上是一个多目标优化问题,因此区域生态经济系统评价指标体系的内涵和构造方式也较为复杂.下面,我们对区域生态经济各子系统的测度内容和具体指标体系的内涵和构造方式进行详细说明.

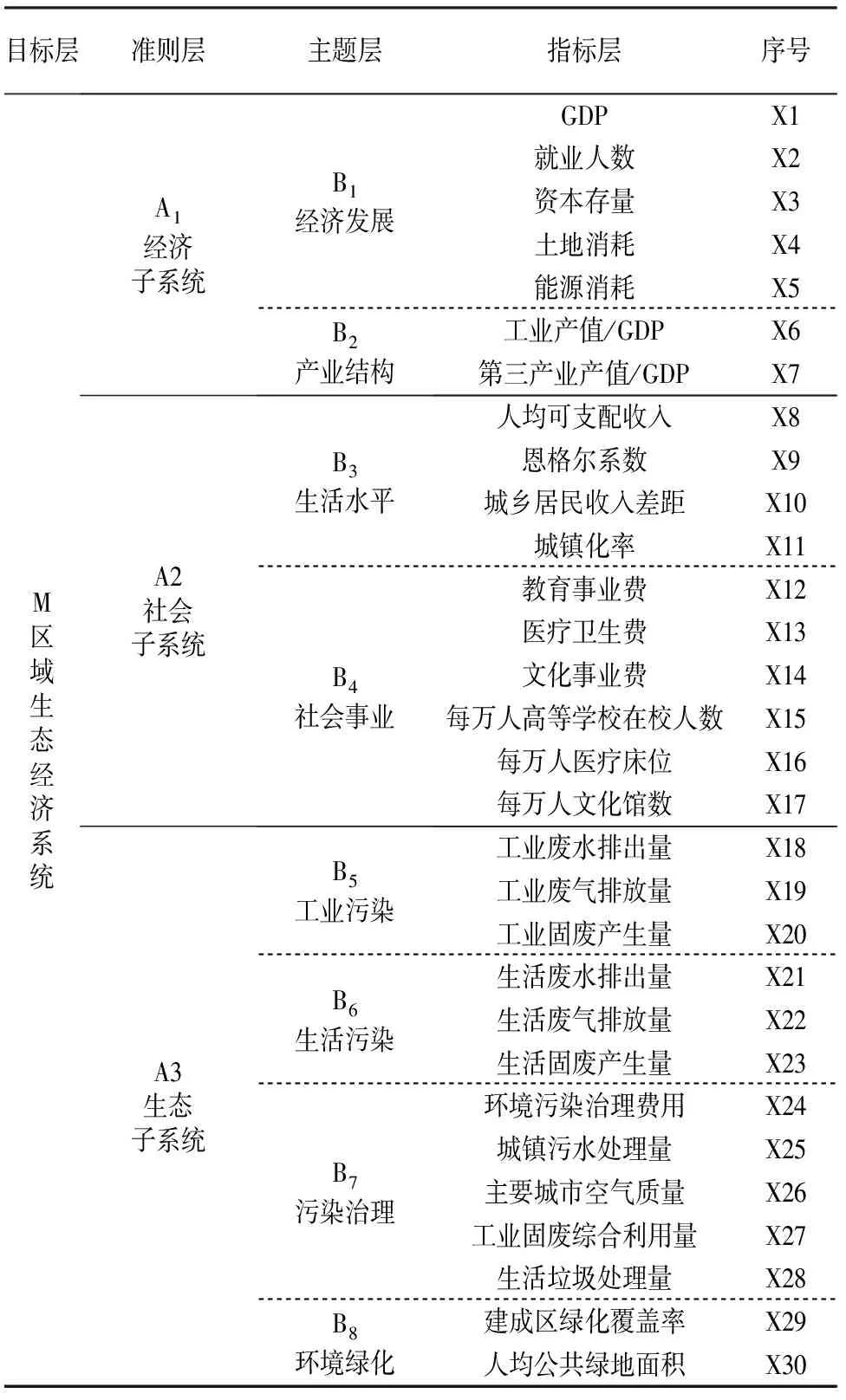

1)经济子系统方面.对于经济子系统的指标体系构建,充分借鉴Mickwitz和Melanen等[19]、梁炜等[20]的研究成果,主要从经济发展和产业结构两个层面进行考核.其中,经济发展主题层不仅包括经济产出规模(GDP),还包括经济发展的投入规模(就业人数、资本存量、土地消耗、能源消耗);产业结构主题层,主要从工业化程度和第三产业比重两个方面进行考虑.

2)社会子系统方面.对于社会子系统的指标系统构建,在Mickwitz和Melanen等研究的基础上,主要从人民生活和社会事业两个层面进行刻画.其中,人民生活主题层包括人均可支配收入、恩格尔系数、城乡收入差距、城镇化率,不仅包括反映人民生活水平的指标,还包括描述消费结构、城乡差距的指标;社会事业主题层则主要从教育、卫生及文化三个方面衡量,同时包括投入和产出两个方面.

3)生态子系统方面.就生态环境子系统的指标系统构建,结合周慧杰等[21]、梁炜等[20]的研究成果,主要从工业污染、生活污染、污染治理和环境绿化四个层面来表述.其中工业污染在经济增长进程中产生,生活垃圾则是在社会活动中产生.

由此,本文确定了区域生态经济系统的评价指标体系的具体构成,见表1.

表1 区域生态经济系统评价指标体系

据表1可知,区域生态经济系统的指标体系由3个一级指标、8个二级指标、30个三级指标构成.

其中,一级指标遵循现代区域生态经济系统的维度划分,从经济、社会与生态环境三个层面进行测度;二级指标是一级指标的补充,并对一级指标进行归纳总结,概括出重点考察的对象;三级指标是具体采用的底层指标,是实证研究的基础.在该指标体系中,不仅包括投入指标、产出规模,还考虑系统的结构变化等.值得说明的是,所有三级指标均可以通过《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》等获得.只是对于部分指标,可能需要利用统计年鉴给出的数据进行简单的换算,进而得到对应的复合指标,比如资本存量、工业产值/GDP等.

4 实证结果与分析

4.1 样本选取与数据来源

结合数据的可获得性,本文选取2007—2012年,研究对象为北京、福建、河北、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、广东、海南、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西等30个省、自治区及直辖市,共计180个观测样本.此外,依据《中国金融年鉴》分为东、中、西三个区域,分别包括9个、11个和10个省、市、自治区.相关数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》及《中国能源统计年鉴》.

4.2 指标权重的确定

通过对相关领域的专家进行访问,得到对应的互补判断矩阵,并利用模型(4)对同一准则层下不同指标及同一主题层下不同准则的权重进行确定.就本文而言,区域生态经济系统由社会、经济和生态三个子系统构成.为此,设定准则层权重相等.进一步,利用乘法归一原理可以得到底层指标的最终权重.具体表达式为:

(5)

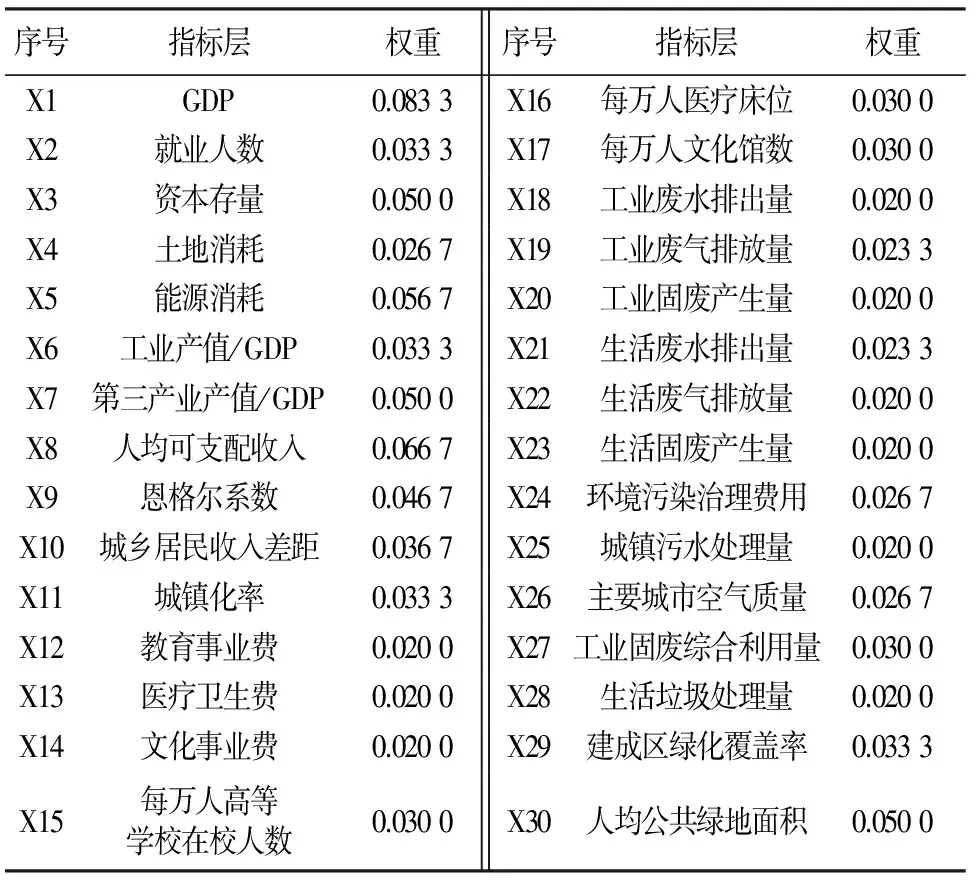

由此,可以得到指标权重的确定结果,见表2.

表2 指标权重的确定结果

从表2可看出,在经济子层面,GDP权重最大,其次是能源消耗、资本存量和第三产业占比.在社会层面,生活水平权重较高,社会事业的各层面相对重要性基本一致.在生态环境层面,环境绿化权重较高,其次是污染治理.

4.3 实证结果与分析

利用群决策DEAHP模型确定的综合权重(见表2)和表1中的指标体系,对2007—2012年间省际生态经济系统整体的有序度水平进行测度.值得指出的是,上述权重属于整体层面,当计算每一子系统的有序度时,需要再次结合每一层面进行归一化处理.由于本文假定经济、社会与生态三个子系统的权重相同且大小为0.333,因此当计算各子系统有序度时,需要对各指标权重乘以3以实现归一化处理.结果见表3.

表3 2007—2012年间省际生态经济系统整体有序度水平

深入分析表3可知,生态经济系统整体有序度水平的发展现状可以归结为如下三点:

第一,从全国看,2007—2012年间,全国生态经济系统的整体有序度水平呈现单调递增的变动趋势,但具体有序状态仍旧处于相对低下水平,平均值仅为0.541.

第二,从区域看,2007—2012年间,东中西三大区域生态子系统有序度平均水平一致呈现单调递增的发展趋势,与全国整体发展趋势保持一致.对比不同区域生态经济子系统的整体有序度水平可知,在2007—2012年间,东部地区经济子系统的有序度水平最高,中部次之,西部最低.但2007年西部地区的整体有序度水平要高于中部地区,原因在于生态子系统的贡献.具体地,东部地区有序度水平高出中部地区0.042,高出西部地区0.057.

第三,从省域看,全国30个省份在2007—2012年间整体有序度趋向于更加有序发展状态,但部分省份生态子系统有序度水平在2010年存在小幅下降,比如浙江、黑龙江、江西等.这些结论充分表明,区域生态经济系统的有序发展与地区经济发展程度存在明显的正相关关系.

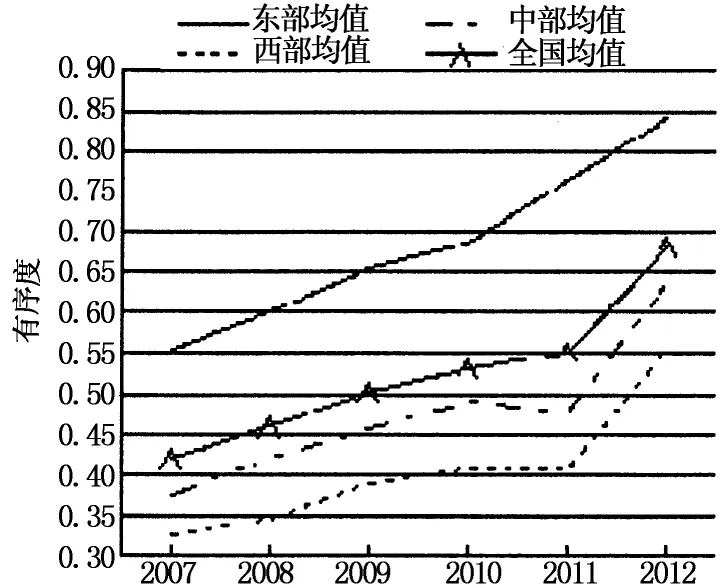

为更加直观地比较东、中、西三大地区生态经济系统各子层面及系统整体的有序度发展水平,对其进行作图,具体结果如图1所示.

根据图1可知,对于不同子系统而言,东、中、西三大地区呈现出差异化的表现.

1)从经济子系统方面来看,在2007—2012年间东部地区经济子系统的有序度水平一直最高,中部次之,西部最低.此外,与全国发展趋势一致,2007—2012年间中西部地区经济子系统有序度平均水平大体呈现递增趋势,但在2010年有轻微的下降.但不同于全国均值,东部地区经济子系统的有序度平均水平一直呈现单调递增的变动趋势.

2)从社会子系统方面来看,在2007—2012年间东部地区社会子系统的有序度水平一直最高,中部次之,西部最低.此外,与全国发展趋势一致,2007—2012年间东部地区社会子系统有序度平均水平呈现单调递增的上升趋势,但不同于全国均值,中西部地区社会子系统的有序度平均水平大体上呈现递增的变动趋势,在2011年有轻微的下降.

3)从生态子系统方面来看,在2007—2012年间西部地区生态子系统的有序度水平最高,中部次之,东部最低.此外,与全国整体发展趋势一致的是,2007—2012年间三大区域生态子系统有序度平均水平呈现单调递增的上升趋势.

年份

年份

年份

年份

4)从生态经济系统整体来看,在2007—2012年间东部地区生态经济系统的发展水平最高,中部次之,西部最低.与全国整体一致的是,2007—2012年间三大区域生态经济系统有序度平均水平呈现单调递增的上升趋势.

进一步,为比较不同省份在2007—2012年间生态经济子系统不同层面的差异,对其均值进行作图,具体结果如图2所示.

省份

由图2可知,第一,除个别省份(如海南)外,大部分省份的生态经济系统各子系统和整体变动趋势基本一致.这说明,近年来各省份无论在经济、社会、生态领域都处于稳定上升中.第二,中部省份之间经济、社会和生态三个子系统的有序度水平差别极小,即组内方差较小.但东部和西部地区省份之间的各子系统有序度发展水平差异显著,组内方差较大.这说明我国东西部地区在经济、社会、生态环境各个领域都存在着显著的差距.形成这一趋势的主要原因可能在于东部区域属于我国沿海发达地带, 由于国家政策的倾斜等原因使得东部区域的发展水平领先于其他区域, 在经济发展的同时对于社会的投入以及生态治理与规划投入也较大, 而西部区域是我国生态环境脆弱区域, 同时由于其资源丰富且经济基础较差,从而在经济发展过程中忽略了对于资源效率的提升, 从而对生态环境造成了很大的破坏.第三,中西部省份生态子系统有序度水平最高,经济子系统次之,最后是社会子系统.而东部省份的社会子系统有序度水平最高,其次是经济子系统和生态子系统.

5 结 论

在对区域生态经济系统评价指标体系构建的基础上,本文利用DEAHP模型对我国2007—2012年间省际生态经济系统的可持续发展能力进行了综合评价.实证结果显示,无论是经济、社会、生态环境子层面还是生态经济系统整体,当前其有序度发展水平均呈现单调递增的上升趋势,但我国区域生态经济系统的有序度发展水平仍然较低.从区域来看,东部与西部的差异相对较大,而相邻区域之间的差异相对较小.从省域来看,相邻省份之间的差异相对较小,省际生态经济系统的有序发展与地区经济发展程度存在明显的正相关关系.本文研究表明,DEAHP模型的构建从理论上为评价区域生态经济系统的可持续发展能力提供了一种研究范式,为我国区域生态经济系统的可持续发展提供了一定的理论和实践指导,同时也是对我国生态经济系统可持续发展研究的一种新的探索.

[1] 范斐, 孙才志, 王雪妮. 社会、经济与资源环境负荷系统协同进化模型的构建及应用——以大连市为例[J].系统工程理论与实践, 2013,33(2): 413-419.

FAN Fei, SUN Cai-zhi, WANG Xue-ni. Social, economic and resource environment composite system of co-evolution—case of Dalian[J]. Systems Engineering— Theory & Practice, 2013, 33(2): 413-419.(In Chinese)

[2] SCHALTEGGER S, STURM A. Ökologische rationalität[J].Die Unternehmung, 1990,44(4):273-290.(In German)

[3] 诸大建, 朱远.生态效率与循环经济[J] .复旦大学学报:社会科学版, 2005(2):60-66.

ZHU Da-jian, ZHU Yuan. Eco-efficiency and circular economy[J]. Fudan Journal: Social Sciences Edition, 2005 (2):60-66. (In Chinese)

[4] 王书玉,卞新民.江苏省阜宁县生态经济系统综合评价[J]. 生态学杂志, 2007, 26(2): 239-244.

WANG Shu-yu, BIAN Xin-min. Comprehensive evaluation of ecological economic system in Funing County of Jiangsu Province[J].Chinese Journal of Ecology, 2007, 26(2): 239-244. (In Chinese)

[5] 周静,管卫华. 基于生态足迹方法的南京可持续发展研究[J]. 生态学报, 2012, 32(20): 6471-6480.

ZHOU Jing, GUAN Wei-hua. Study on sustainable development in Nanjing based on ecological footprint model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(20): 6471-6480.(In Chinese)

[6] 焦雯珺, 闵庆文, 李文华, 等.基于生态系统服务的生态足迹模型构建与应用[J]. 资源科学, 2014, 36(11): 2392-2400.

JIAO Wen-jun, MIN Qing-wen ,LI Wen-hua,etal. Development and application of ecosystem-service-based ecological footprint models[J]. Chinese Academy of Sciences, 2014,36(11): 2392-2400.(In Chinese)

[7] 杜鹏,徐中民.甘肃生态经济系统的能值分析及其可持续性评估[J]. 地球科学进展, 2006,21(9): 982-988.

DU Peng, XU Zhong-min. Energy analysis and sustainability assessment of ecological-economics system in Gansu Province[J]. Advances in Earth Science,2006,21(9): 982-988. (In Chinese)

[8] 杨钊,孙洋,李晅煜.天津滨海新区绿色GDP核算——基于能值分析法[J]. 现代管理科学, 2012(7): 37-39.

YANG Zhao, SUN Yang, LI Xuan-yu. Study on green GDP accounting of Tianjing Binghai new area[J]. Modern Management Science, 2012(7): 37-39.(In Chinese)

[9] 孙玉峰,郭全营.基于能值分析法的矿区循环经济系统生态效率分析[J]. 生态学报,2014,34(3): 710-717.

SUN Yu-feng,GUO Quan-ying.Ecological efficiency analysis of the circular economy system in mining area based on emergy analytic approach[J]. Acta Ecologica Sinica,2014,34(3): 710-717.(In Chinese)

[10]狄乾斌,韩增林.辽宁省海洋经济可持续发展的演进特征及其系统耦合模式[J]. 经济地理,2009,29(5): 799-805.

DI Qian-bin, HAN Zeng-lin. Analysis of evolutionary characteristics of sustainable development of marine economy and its system coupling pattern in Liaoning Province[J]. Economic Geography, 2009, 29(5):799-805. (In Chinese)

[11]郭怀成,高伟,王真,等.流域可持续性理想域和现实状态测度[J].地理研究学报, 2012, 31(11): 1929-1940.

GUO Huai-cheng, GAO Wei, WANG Zhen,etal. Measure model for ideal region and real status of watershed sustainability[J]. Geographical Research, 2012, 31(11): 1929-1940. (In Chinese)

[12]王爱辉,刘晓燕,龙海丽.天山北坡城市群经济、社会与环境协调发展评价[J].干旱区资源与环境,2014,28(11): 6-11.

WANG Ai-hui, LIU Xiao-yan, LONG Hai-li. Coordinated development evaluation on economy, society and environment in urban agglomeration on north slope of Tianshan Mountains [J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2014,28(11): 6-11. (In Chinese)

[13]杨文举.基于DEA的生态效率测度[J] .科学·经济·社会, 2009, 27(3):56-60.

YANG Wen-ju. Measuring eco-efficiency with data envelopment analysis[J]. Science Economy Society, 2009, 27(3):56- 60. (In Chinese)

[14]杨斌. 2000—2006年中国区域生态效率研究[J] .经济地理, 2009, 29(7):1197-1202.

YANG Bin. Reserch on regional eco-efficiency of China from 2000 to 2006—an empirical analysis on DEA[J]. Economic Geography,2009, 29(7):1197-1202. (In Chinese)

[15]RAMANATHAN R. Data envelopment analysis for weight derivation and aggregation in the analytic hierarchy process [J]. Computers and Operations Research, 2006(33): 1289-1307.

[16]SEVKLI M, KOH S C L, ZAIM S,etal. An application of data envelopment analytic hierarchy process for supplier selection: a case of BEKO in Turkey[J]. International Journal of Production Research, 2007, 45(9): 1973-2003.

[17]WANG Y M, PARKAN C, LUO Y. A linear programming method for generating the most favorable weights from a pairwise comparison matrix [J]. Computers and Operations Research, 2007,12(35): 3918-3930.

[18]WANG Y M, CHIN K S. A new data envelopment analysis method for priority determination and group decision making in the analytic hierarchy processes [J]. European Journal of Operational Research, 2009, 195(1): 239-250.

[19]MICKWITZ P, MELANEN M, ROSENSTROM U. Regional eco-efficiency indicators—a participatory approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(7): 1603-1611.

[20]梁炜,任保平.中国经济发展阶段的评价及现阶段的特征分析[J].数量经济技术经济研究,2009(4):3-14.

LIANG Wei, REN Bao-ping. Judgment of China’s economic development stages and the analysis of the characters at the current economic development stage[J]. The Journal of Quantitative and Technical Economics, 2009(4):3-14. (In Chinese)

[21]周慧杰,周兴,吴良林.区域生态经济建设指标体系设计与实证[J].安徽农业科学,2009,35(26):8386-8389.

ZHOU Hui-jie, ZHOU Xing, WU Liang-lin. Evaluation of the regional eco-economy construction index system[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2009,35(26): 8386-8389. (In Chinese)

Sustainable Development of Regional Ecological Economic System Based on the DEAHP Model

REN Teng, CHEN Xiao-chun†

(College of Business Administration, Hunan Univ, Changsha, Hunan 410082,China)

To understand the sustainable development ability of a regional eco-economic system, this paper constructed a DEAHP model and an evaluation index system by combining the connotations and characteristics of the internal structure of a regional eco-economic system. Furthermore, we evaluated the sustainable development level of both provincial and regional eco-economic systems from 2007 to 2012 in China. The results showed that the degree of the overall order in China increased monotonically and was relatively low. In addition, the results show that, for the three regional eco-economic systems in China, the eastern region differs remarkably from the western region but two neighbouring regions are relatively closer. The results are very much the same at the provincial level. Also, at the provincial level, the sustainable development ability of a provincial eco-economic system is positively correlative with the development of local economy. This paper presents a feasible research framework, which uses a DEAHP model to evaluate a regional eco-economic system and provides theoretical and practical guidance for the sustainable development of regional eco-economic system in China.

ecological economic system; sustainable development; DEAHP model

1674-2974(2015)03-0132-08

2014-02-17

湖南省教育厅资助项目(14B188)

任 腾(1988-),男,湖南澧县人,湖南大学博士研究生

†通讯联系人,E-mail:chenxiaochun1601@vip.163.com

F129.9

A