淮安美丽乡村建设初探

2015-03-06王中书

王中书

( 淮安市规划局,江苏 淮安 223001)

淮安美丽乡村建设初探

王中书

( 淮安市规划局,江苏 淮安 223001)

美丽乡村建设是我国顺利实现新型城镇化的重要载体,为此,通过探讨美丽乡村相关研究成果,结合美丽乡村建设内涵要求,基于淮安乡村现状和发展趋势分析,讨论了淮安美丽乡村建设的动力因素,并在此基础上提出了淮安美丽乡村建设模式和保障机制,旨在为淮安美丽乡村建设提供理论支撑和实践借鉴。

淮安;美丽乡村; 建设

0 引言

有着深厚文化底蕴的乡村,自古以来是人类文明精神的家园和物质活动的场所,是乡土文明的载体,也是美丽乡愁的源泉。然而,在高速城镇化和现代化进程中,虽并行着农村相关的建设活动,但农村人口流失、老龄化、空壳化、空心化、文化及遗产空间丧失等问题成为广大乡村可持续发展的瓶颈,影响着乡村文化的传承和发展。

和谐发展是当前我国统筹城乡协调发展的主题。在此背景下,通过城乡空间布局、产业发展、基础设施、公共服务、生态建设与环境保护、劳动就业、社会管理与机制创新等“七个一体化”,以实现城市与乡村之间的融合,达到城乡分异转变为城乡统筹的局面,最终形成以中心城市为支撑、中小城市为依托、小城镇为纽带、美丽村庄为基础的城乡空间格局,促进社会和谐发展。

“看得见水,望得见山,记得住乡愁”是我国广大乡村建设的主要目标。目前我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但农村资源约束趋紧、环境污染加剧、基础设施薄弱等问题依旧存在。美丽乡村在延续新农村建设要求的基础上,通过改造空心村,盘活和重组土地资源,提升农业产业,结合乡村发展特点对其经济、生态、文化及社会发展进行高度诠释,是新农村建设理念、内容和水平的全面提升,有利于提升农村人居环境和农村精神文明,有利于提高广大人民的生活质量,促进农村生产方式的现代化变革,焕发农村地区经济、社会和文化活力,对推进城乡发展一体化有着重要意义。

1 概述

1.1 改革开放后农村工程建设历程

改革开放后,我国经济、社会发生了巨大变化,为了削弱城乡差距,加快农村经济社会发展,我国各级政府通过了一系列的农村物质工程建设,对广大农民生活条件和精神文明建设发挥了重要作用。

(1)以教育为主的农村希望工程建设与实施,在提高国民对基础教育认识的基础上,以倡导时代新风尚为主题,促进了农村社会主义精神文明建设,带动了贫困地区的经济发展;(2)以广播电影电视为起端,以“路、水、电”三通为基础的村村通,惠及了广大农村社会,特别是山区农村,对农业发展、农村稳定、农民增收起到了不可估量的作用;(3)以改善农民的生产生活条件和拉动农村投资和消费,促进人口向城镇集聚和延伸城市基础设施和公共服务向农村覆盖,节约土地和减少农民住宅建设投入,促进农村经济社会发展和加快城市经济结构的转型升级为目的农村集中居户区,对加速经济发展和社会转型起到了重要的作用;(4)以“五位一体”的社会主义新农村建设是解决资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势的主要途径,是尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念具体运用,是新的历史时期为解决“三农”问题而出台的一项重大战略举措;(5)以新型农村社会管理体制变革为主要内容的农村社区建设,在扩大农村社会公共管理与公共服务对象和范围的基础上,扩大了农村居民参与基层自治的范围,实现农村基层自治从“村民自治”向“社区自治”及“居民自治”转变,实现农村基层民主政治的新发展;(6)以体现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村发展蓝图的环境整治规划,是新农村环保工作的重大任务,是贯彻落实科学发展观、建设环境友好型社会的重要举措,是推进城乡统筹发展、建设社会主义新农村的具体行动;(7)十八大之后提出“美丽乡村”的建设理念,使新农村建设跳出传统模式,从单独以经济增长模式转型带动乡村发展,转变为通过对乡村景观环境的打造,提高乡村的文化品质和环境魅力,来实现乡村的持续性发展,成为乡村和城市共同繁荣协同发展的关键。

1.2 理论研究与实践案例总结

2008年,《建设“中国美丽乡村”行动纲要》正式提出了“美丽中国”理念,给城乡建设带来新的方向,社会各界从不同视角和侧面对美丽乡村进行广泛地研究和讨论,并在许多地方进行实践工作,取得了较好的理论研究和实践经验,为我国城乡和谐发展奠定了理论指导和经验借鉴。

1.2.1 理论研究

结合我国城乡统筹和美丽乡村建设理念,学者们从多方面对美丽乡村建设进行研究:何得桂(2014)从驱动机制模型、驱动力及其特点、驱动机制的要素层次和功能特征、驱动机制运行中的问题四个方面进行建设美丽乡村驱动因素研究[1];李爱香(2014)重点讨论了在美丽乡村建设前期现状调查与评估内容重要性[2];袁飞(2014)依据苏州市农村发展系统特征,提出了五种美丽乡村建设模式[3];包婷婷(2014)主要阐述了美丽乡村建设过程中乡土文化传承内容、形式等[4];黄磊(2014)在分析美丽乡村的内涵、发展动力机制的基础上,探讨建立美丽乡村指标体系的基本原则、方法,从生态经济体系、生态环境体系、生态人居体系、生态文化体系、生态支撑保障体系五个方面构建了美丽乡村的评价指标体系[5];王珍子(2014)结合我国美丽乡村建设水平,提出了纵向模式、横向模式和点状模式三种美丽乡村建设水平评价模式[6]。这些研究成果为我国美丽乡村建设提供了理论指导。

1.2.2 实践总结

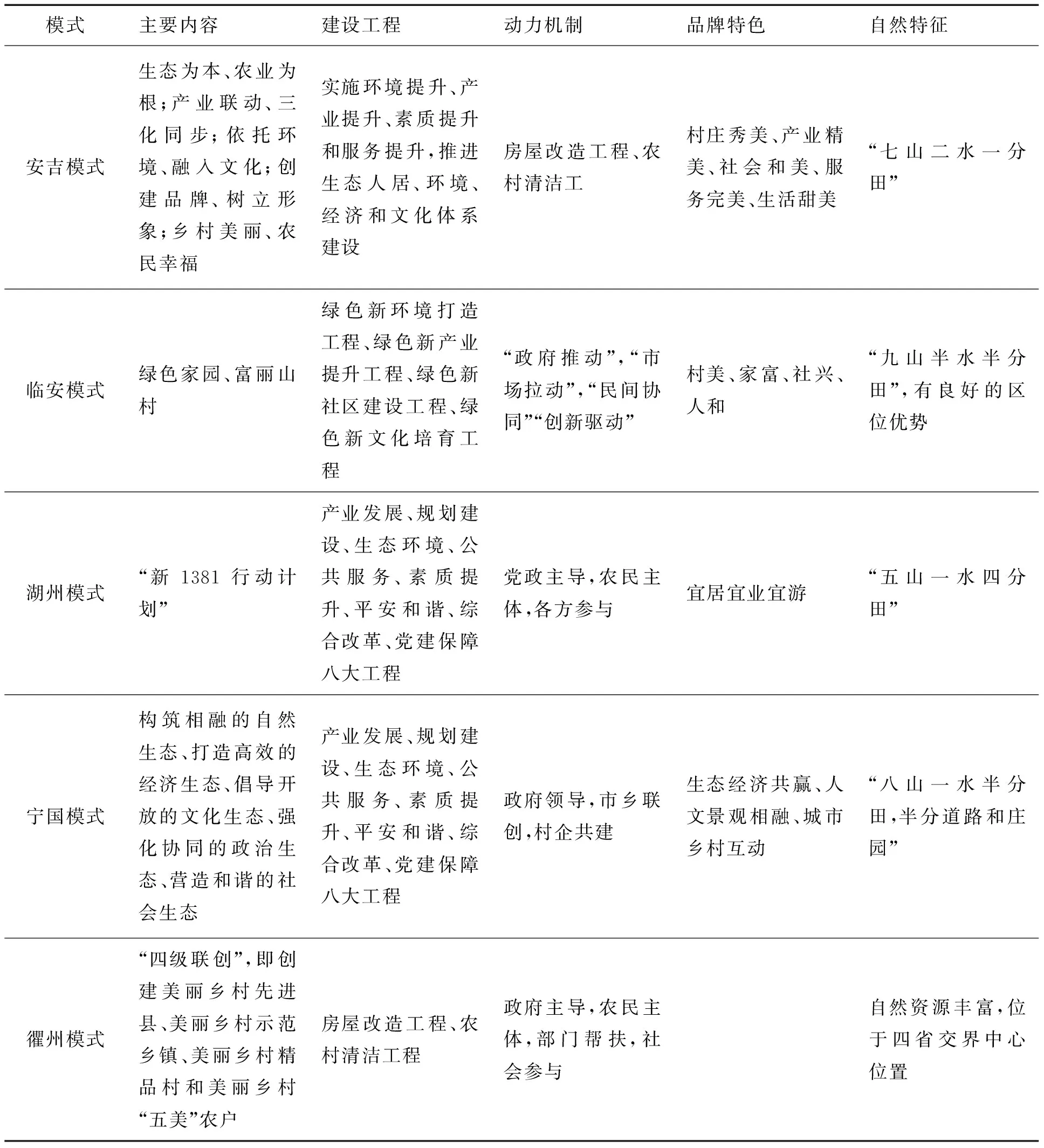

我国疆域辽阔,各地自然条件迥异、经济社会发展水平存在差异、乡土文化特色各自鲜明,导致了地方美丽乡村建设呈现不同的特点,结合地方特色和自然资源禀赋等情况,一些地区在美丽乡村建设实践中探索形成了独特的发展模式。从现有相关资料看,对美丽乡村建设模式的总结主要集中于安吉模式、临安模式、湖州模式、宁国模式、衢州模式等[7],具体如表1所示。

2 研究对象与存在的问题

2.1 研究对象选择

淮安地处我国南北分界线地带,自然条件禀赋优越,经济社会发展水平较好,农业生产较为发达,乡土文化特色明显。淮安市是多规划合一试点地区之一,是城乡统筹工程示范地区,乡村空间结构改变成为重点;同时,随着京杭大运河申遗成功,运河淮安段涉及的众多村庄也成为其重要组成部分;目前,美丽乡村建设理念与目标是协调城乡关系、繁荣农村社会物质和精神、注重与传承乡土文化等的重要途径。诸多区域发展政策和有利条件将促进淮安地区城乡居住空间发生较大的改变。

表1 国内典型地区的美丽乡村建设模式经验

目前,淮安市7个县区共有115个乡镇,其中6个县区政府驻地镇,85个建制镇,24个乡,1386个行政村,29656个自然村落。有些村庄规模小,布局分散,基础设施和公共服务设施无法按合理规模配置;部分村庄生态环境恶化,村庄特色褪失,农民生产生活条件差;村庄“空心化”现象日趋严重,活力不足;村庄规划管理薄弱,项目建设处于无序状态。因此,基于外部环境要求和淮安本身发展趋势,以淮安地区美丽乡村作为研究对象具有一定的代表性。

2.2 问题分析

淮安市部分乡村虽具有河网地带农村特色,但其他乡村特色不明显,具有一些共性问题。

2.2.1 农村空关率高

淮安市城镇化进程不断加快,近几年年均增长为2.1%,每年约有11.3万农民进入城镇。但由于城乡二元格局、土地流转等体制、机制问题,农民不愿放弃宅基地,导致农村空关房现象加剧。据不完全统计,淮安市2014年农村常住人口为216.92万人,87.18万户,有19.95万户空关,空关率22.9%,按户均占地1亩计,浪费土地资源约20万亩。

2.2.2 土地管理政策瓶颈

土地管理政策严,限制了城乡资源的有效整合。由于联产承包责任制,农村集体土地资源难以流转,更难以转化为资本,从而导致土地调整难、土地流转难,现在农村土地政策束缚了农民。对农民来讲,农田具有社会保障和就业功能,绝大多数农民把土地当做生活的最后保障,在没有妥善解决农民进城社会保障等问题前,农民绝不敢轻易离开土地。

2.2.3 环境问题严峻

绝大多数村庄垃圾污水处理仍处在较低层次。生活污水基本上直接排入沟渠,主要通过定期或不定期对沟渠进行疏浚、整治以减少生活污水中污染物的沉积;生活垃圾一部分作为肥料,其余还处在无组织排放状态,同时缺乏长效管理体制。有的村庄经过整治后,达到了标准,但没有专人维护和管理,一段时候后就又恢复了脏、乱、差的原状,并且自然村庄分布散乱,基础设施配套困难,难以形成管网体系,导致垃圾、污水处理成本高、效果差。

3 淮安市美丽乡村建设研究

3.1 动力机制分析

3.1.1 城市综合实力不断增强

随着淮安“大交通、大旅游、大文化、大产业、大流通”等五大战略的实施,淮安经济社会发展进步较快,区位交通条件明显改善,在区域中的地位不断提高,整体的综合实力得到有力增强。

2010年淮安市正式成为长三角的一员,在我国最具发展潜力和活力的经济圈中占得一席之地。同时《江苏省城镇体系规划(2012~2030)》提出“培育淮安成为特色增长极,全省城市化和经济发展方式转型的创新区,苏北重要中心城市”。《南京都市圈区域规划》将淮安纳入南京都市圈范围内,定位为北部副中心城市,是江北产业转移承接片地区之一。这些都说明淮安综合实力在不断增强。美丽乡村建设是建立在一定经济社会发展基础之上的,是城市综合实力的外在表现。淮安目前已具备建设美丽乡村的经济社会发展条件。

3.1.2 资源丰富,农业基础较好

淮安地处中国南北方的过渡地带,地形地貌丰富多样,从南往北依次有丘陵山地、河网地区及平原风貌,拥有丰富的水资源和人文景观资源,生态本底较好。同时,淮安历史悠久,文物古迹众多,在乡村地区也存在大量的历史遗存。如明祖陵村、青莲岗村、月塔村等古村落,为发展乡村旅游产业提供了资源。

另外,淮安市耕地规模较大,农业基础较好,具有发展规模化农业种植的条件。如台湾农民创业园核心区选址于淮阴区码头镇,已建成一定规模的高效农业种植区,促进农业产业化,为广大乡村地区提供了产业支撑,增加就业岗位,为建设美丽乡村提供了坚实的基础。

3.1.3 城乡统筹建设初见成效

评价一个地区城乡统筹发展状况,一般采用城乡居民收入差异、城乡居民恩格尔系数差异度以及三次产业比重三个主要的技术指标。淮安市城镇居民可支配收入与农村人均纯收入的差距已由2008年的2.48倍降至2013年的2.3倍,城乡收入差距进一步缩减。2013年城乡居民的恩格尔系数分别为34.3%和36.2%,仅相差0.14%,说明城乡居民生活质量基本一致。二三产业增加值占GDP的比重高达87.4%,第一产业比重持续下降,产业结构进一步优化,说明城乡统筹发展状况良好。

3.2 建设模式构建

美丽乡村的建设不是一种口号,更不是一阵风,而是要使农民安居乐业,真正体现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的内涵,更能让人们“看得见山,望得见水,记得乡愁”。结合淮安市城乡统筹实际情况,遵循乡村发展的自然规律和已形成的特色空间肌理,本文提出了淮安美丽乡村建设的模式。

3.2.1 乡村空间引导村庄建设模式

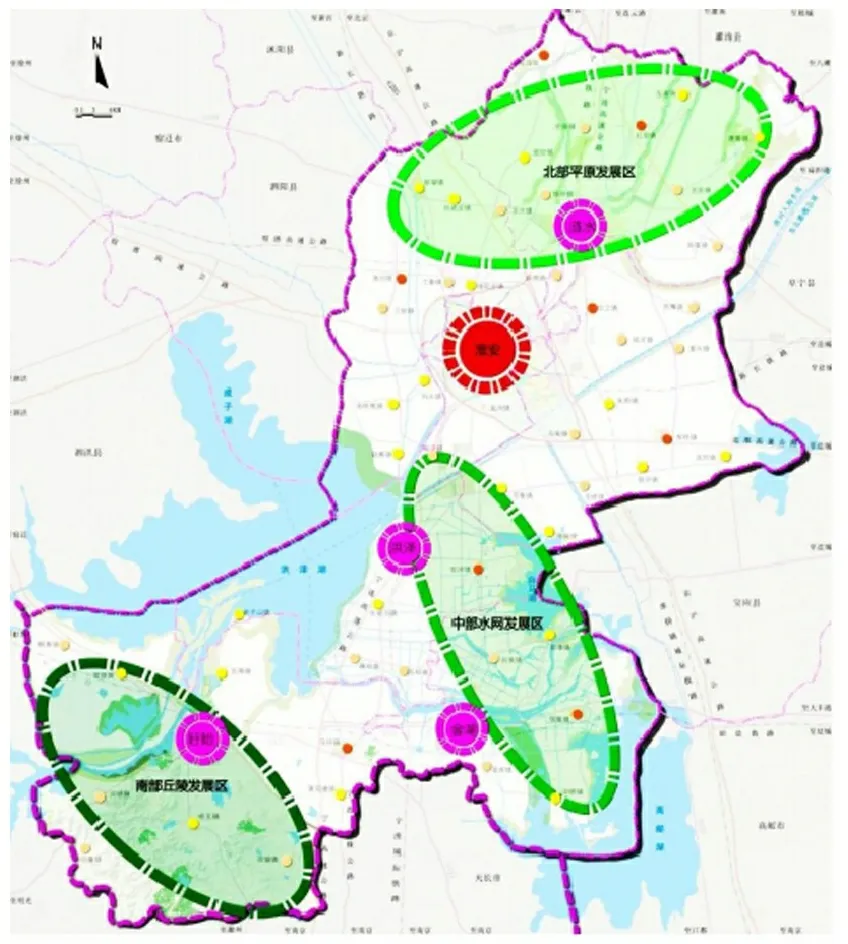

根据淮安市自然特征、人文景观资源分布等情况,将市域乡村空间构建“两带、三区、多点”的空间结构如图1。

(1)两带模式

依托洪泽湖沿岸的人文景观和自然风光,积极保护合理开发沿湖岸线资源,以湖光古堤为自然特色,渔乡和渔民风俗为人文特色,打造环洪泽湖风光带。

依托白马湖、高邮湖和湿地等水网资源,万亩荷花塘、万亩水杉林等绿化生态资源以及水乡古镇、古村落等特色建筑资源,积极发展生态休闲旅游、水乡风光游等。

图1 淮安市乡村空间引导建设村庄分布

(2)三区模式

利用苏北腹地的区位特点,积极发展规模农业,推进种植业、家禽养殖业、渔业等高效化发展,形成以规模农业产业园等为载体的淮安市北部规模农业发展区。

充分利用水乡的特性,积极保护生态环境,控制水体污染,完善湖泊、骨干河道、村庄周边河道的水体功能,形成以水乡农家乐、水乡观光旅游为载体的市域中部水乡生态发展区。

在严格保护重点自然生态环境的基础上,发展风景名胜旅游和配套设施的开发,形成以名胜区观光、游憩、休闲为载体的淮安市南部丘陵名胜发展区。

(3)多点模式

以“新城、新镇、新村”形成网络化空间发展体系。挖掘淮安乡村特色资源,培育新型农村社区,完善村庄设施配套,实现基本公共服务均等。

3.2.2 特色主导村庄建设模式

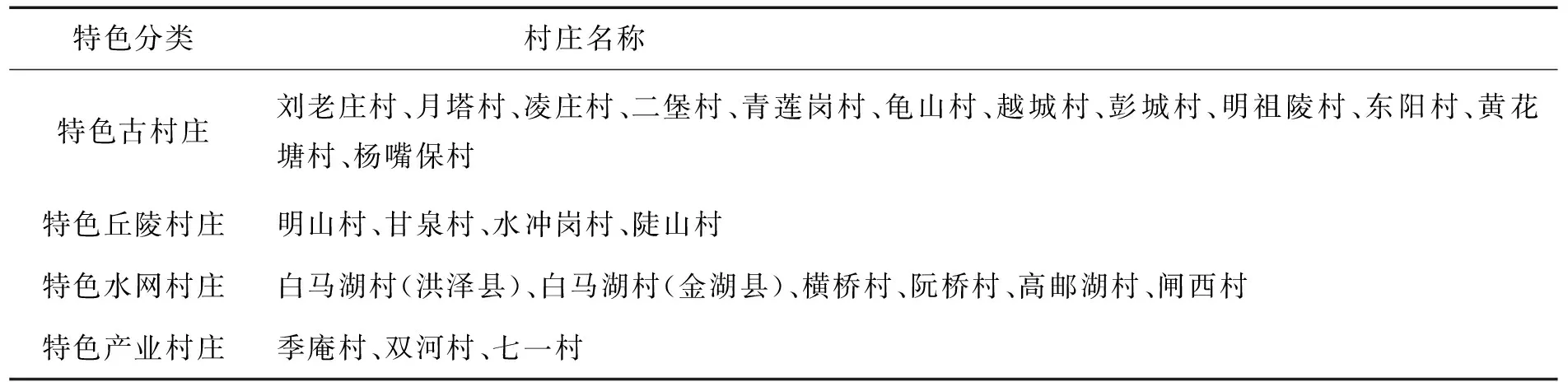

特色村即是现状有一定的特色资源,具有一定的规模,并能够以此为突破口迅速启动的村庄。结合淮安村庄现状特色,将其分为特色古村庄、特色丘陵村庄、特色水网村庄和特色产业村庄(见表2)。

表2 淮安近期特色村庄创建一览表

(1)特色古村庄,应注重对文物的保护和文化的传承,着重开发文化旅游。在村庄建设整治方面,挖掘原有村落资源,整饰周边农田环境,建立与文物古迹相协调的村庄氛围。

(2)特色丘陵村庄,着重开发风景区观光游览、山区休闲避暑、丘陵田园民居等功能项目,同时应保护风景区和山区林地,形成特色丘陵景观;合理利用山地资源,形成特色观光游览景观;合理布置民居,形成特色山地民居景观。

(3)特色水网村庄,以休闲娱乐度假、特色水乡农业、滨水风景民居等为主导,以建设临水娱乐设施,形成特色休闲景观;建筑有机布置,形成特色水乡村落景观;滨水田地进行合理开垦,形成特色种植景观;划定水产养殖区,形成特色水产景观。

(4)特色产业村庄,主要彰显高效农业产业、特色采摘、生活游乐、农家特色美食、农副产品加工等,主要通过保留原有农耕设施,以规模农业、自然田园风光为主要形式构建农家生活体验景观,依据规划进行农村新居建设,形成现代新村景观。

3.2.3 整治引导村庄建设模式

依照国家和地区相关规范、要求,对市域一些可保留的村庄按照“六整治”和“六提升”内容要求,根据村庄所处的区位,分交通干线沿线村庄、城镇主要出入口附近村庄、重要河流湖泊沿线村庄、风景区周边村庄、城镇和重点工业园区(开发区)周边村庄等不同类别,有侧重地加以引导,进行村庄整治工程。

(1)对高速公路、铁路、国道、省道、县道等交通干线沿线村庄和城镇主要出入口附近村庄,通过改造危旧房、整治墙面,确保墙面干净整洁,庭院环境清洁,河道水系整治采用乡土树种进行绿化,达到“水清、面洁、坡绿”。

(2)对洪泽湖、白马湖、淮河、二河等重要河流湖泊沿线村庄,加大河道沟塘整治疏浚力度,努力打造“水清、流畅、岸绿、景美”的村庄水环境。全面清理河道沟塘有害水生植物、垃圾杂物和漂浮物,提高引排和自净能力。加快河网生态化改造,驳岸随坡就势、自然生态,尽量避免硬质护砌,加强农区自然湿地保护。大力加强农村饮用水源地保护,集中开展水源地整治,有效改善水源地水质。

(3)风景区周边村庄以发展农村第三产业为切入点,重点解决进村路、供水设施、排水沟渠、改厕改灶等问题,实现“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”。充分利用自然山水条件规划村庄公共绿地,使村庄绿化与周围自然山水融为一体。加强对主要车行道和步游道沿线视域范围景观植物的培植。

(4)城镇和重点工业园区(开发区)周边村庄要纳入城镇污水统一处理系统进行生活污水收集管网建设;加强生态防护林和绿化隔离带建设及污染防治力度,防止城镇污染向农村地区转移。

3.3 保障措施研究

3.3.1 完善集体建设用地流转制度

积极筹办农村产权交易市场,开展建设用地指标(地票)市场交易,交易标的包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等,重点是国家下达的年度城乡建设用地增加挂钩指标。通过招拍挂流转,努力推动农村集体建设用地和国有土地“同地同市同权”。

3.3.2 加强村级发展能力建设

重点扶持年可支配收入低于10万元的经济薄弱村,通过发展规模农业和特色产业,盘活集体资产,增加集体收益,确保村集体经济每年都有新增长。

3.3.3 鼓励农民进城进镇集中居住

推进户籍制度改革,鼓励农民落户新城、新镇。迁入新城新镇,退出承包地的农民可以转成城镇户口;可以按搬迁补偿政策得到有产权的住房;可以优先扶持就业;有创业能力的可以免费办理工商执照、获得创业贷款;办理社会保险时可以参加城镇社会保障;可以同时持有合作社股权。农民搬迁补偿时可以选择现房安置,可以实施货币补偿,也可以通过股权量化等方式置换标准厂房、物业用房或合作社资产。对涉及搬迁的低收入农户要给予基本的住房保障。

4 结语

美丽乡村建设是社会主义新农村建设内涵的延伸,要求乡村地区物质文明与精神文明同增长,内在美与外在美共同体现,使乡村地区能够得到实在的、长足的发展。美丽乡村的建设关乎社会的方方面面,不仅需要前期的规划引领,更需要政府各部门的通力合作,在乡村产业、基础设施与公共设施建设、社会保障、管理体制、资金等各方面加强研究,同时加大相关的体制及机制创新,共同建设富有淮安特色的美丽乡村。

[1] 何得桂.中国美丽乡村建设驱动机制研究[J].生态经济,2014,30(10):112-117.

[2] 李爱香.浙江美丽乡村建设的调查与评估[J].浙江农业科学,2014(11):1657-1659.

[3] 袁飞.苏州市美丽乡村建设模式研究[D].苏州:苏州科技学院,2014.

[4] 包婷婷.苏州美丽乡村建设中的文化传承研究[D].苏州:苏州科技学院,2014.

[5] 黄磊.“美丽乡村”评价指标体系研究[J].生态经济,2014(5):391-394.

[6] 王珍子.广东省“美丽乡村”建设水平评价模式研究[J].现代农业科技,2014(4):274-277.

[7] 陈秋红,于法稳.美丽乡村建设研究与实践进展综述[J].学习与实践,2014(6):107-117.

(责任编辑:蒋 华)

Study on the Construction of Beautiful Countryside of Huai'an

WANG Zhong-shu

(Huaian City Planning Bureau, Huai'an Jiangsu 223001, China)

s: Beautiful countryside is an important carrier to realize the new urbanization smoothly. Therefore, by studying the relevant research results of beautiful countryside and combining with the beautiful countryside connotation construction requirements, based on the current situation and development trend analysis of Huai'an countryside, beautiful countryside construction dynamic factors were discussed in this paper. Based on this, construction mode and safeguard mechanism were proposed in order to provide theoretical support and practical reference for the construction of Huai'an beautiful countryside.

Huai'an; beautiful countryside; construction

2015-01-09

王中书(1968-),女,江苏淮安人,高级城市规划师,注册城市规划师,主要从事城乡规划设计与管理工作。

F29

A

1009-7961(2015)03-0064-06