美国人怎样灭蚊子

2015-03-05

不过才两三代人的时间,控蚊运动就使人类远离了蚊子的威胁,却也迅速被淡忘了。现在的人们已难以理解,蚊子如何深刻地影响了人类发展的进程。

赵雨婷

在当今世界的大部分地区,蚊子已经算不上人们的心腹大患了。

进步使我们变得健忘。就在几十年前,即便是在美国,人类与蚊子的“力量对比”也远不是今日的情势。而七八十年前的佛罗里达州,夏天人们要穿戴得像爱斯基摩人一样躲避蚊子;规模巨大的蚊群甚至能导致牲畜窒息,人被迫自杀。更麻烦的是,蚊子作为中间宿主,可以通过传播多种可能致命的疾病——疟疾、黄热病、登革热等,且传播速度快,难以控制。上溯至19世纪末,黄热病的流行曾导致佛州最大城市杰克逊维尔26800人中的500人死亡,5000人染病,10000人逃离该城,当地经济彻底崩溃。1898年的美西战争打了144天,美方死亡5462人,其中只有379人死于战斗,余下绝大多数则被疟疾、黄热病、伤寒、痢疾等传染病夺去生命。直到二战时期,美国人还把虫媒病称为“比日本更难对付的敌人”。

不过才两三代人的时间,控蚊运动就使人类远离了蚊子的威胁,却也迅速被淡忘了。现在的人们已难以理解,蚊子如何深刻地影响了人类发展的进程。佛罗里达理工学院历史教授戈登·帕特森(Gordon Patterson)出版于2004和2009年的两本著作:《蚊战:佛罗里达控蚊史》和《美国控蚊运动的史诗:从里德调查团到首个地球日》,便旨在重构这一场意义深远的对蚊作战,为我们了解20世纪的美国历史提供了一个独特的角度。

“战事”初起

19世纪末20世纪初,疟原虫生活史的研究取得了突破性进展。越来越多的人开始认识到,蚊子作为中间宿主在疾病传播中的重要地位,并期待对蚊子的控制能够有效抑制蚊媒病的肆虐。美西战争中绝大部分士兵死于传染病的惨痛事实,则刺激了科研成果的迅速转化。为了捍卫美国的胜利,1900-1901年间,军医沃尔瑟·里德(Walther Reed)受命在古巴开展了详尽的调查,以验证蚊子传播黄热病的理论;1902年威廉·戈加斯(William Gorgas)则在哈瓦那和巴拿马试行的通过灭蚊消除黄热病、疟疾的工作中取得了巨大成功。受此激励,新泽西的一些昆虫学家、工程师和进步主义者共同开启了最终扩展至全美的抗蚊运动。

20世纪的第二个十年,昆虫学家继续着对蚊子的研究:实验蚊子的飞行航程、比较不同品种的疟蚊在传播疾病时的差异等等。洛克菲勒基金会则与美国公共卫生署(U.S. Public Health Service, USPHS)一同评估了不同抗疟方法的有效性。具有抗蚊意识的民众被认为是对抗蚊媒病的第一道防线,因而一些社区开展了各种形式的宣传活动,以期使得更多人认识并参与到这一运动中来。对蚊作战的同时,控蚊运动的领导者也与资金短缺和立法空白进行着长期不懈的斗争。

一战的爆发,推动了控蚊运动的迅速扩张。战争动员带来的全国范围内大规模的人员流动与聚集,使防疫工作成为头等大事。而通过蚊子传播的疟疾,则是当时美国最严重的传染病威胁之一。就在国会对德宣战前夕(1917年4月3日),威尔逊总统签发行政命令,将此前致力于控蚊研究的USPHS并入美军。一战期间,美国陆军部在军用保留地及周边开展了大规模的抗蚊活动。最多时,项目保护下的平民和军人达到500万之众。最终,在参战的350万士兵中,仅有1400人患疟疾,死亡31人。如果按照美西战争中的疟疾发病情况推算,这两个数据应当分别是190万和5600,如若发生其后果将不堪设想。

政府+DDT=?

到1920年代末,控蚊运动已覆盖24个州,其中6个已通过立法授权建立独立的灭蚊委员会。然而突如其来的经济崩溃,使本来凯歌高奏的运动,因资金严重短缺而陷入了最低谷。加州和新泽西的控蚊运动领导者甚至怀疑,大萧条会让他们的工作毁于一旦。不过虽然在整体上运动被拖缓,罗斯福新政的实施还是带来了新的可能:控蚊运动被纳入政府的经济促进计划,成为复兴国家工作中的重要组成部分。

人们熟知的田纳西流域管理局(Tennessee Valley Authority, TVA)不但是新政的象征之一,也反映了控蚊运动在新政中最突出的成就。从一开始,疟疾就被视为重大威胁:以解决就业和流域综合治理为目的的新兴水利工程,必将带来大量开放水面。这是蚊子最为喜爱的栖息繁衍之地。结合以往的经历和研究成果,TVA健康与卫生部的工作人员展开了以控蚊为中心的复合控疟项目。从治理改进河岸、施放食蚊鱼、有限制地使用灭幼虫剂,到为房屋加装屏障等多重措施的联合应用,最终避免了疟疾流行,保障了复兴计划顺利运转。

新政中成立的民用工程管理局(Civil Work Administration, CWA)标志着美国国家政策的一次巨变,联邦政府第一次担负起了为失业者找工作的责任。而其成功则在很大程度上要归功于控蚊运动提供的大量工作岗位。据统计,最多时约有12万人在南方同时开掘沟渠,工程进度和规模都前所未有。自新政起,来自联邦政府的大规模援助一直持续到二战。这固然为运动提供了可观的资金和人员支持,但地方与联邦的摩擦层出不穷,从灭蚊领导者到总统,对个人和地方政府过度依赖联邦的担忧也贯穿始终。再加上联邦资金只能用于工程建设,而不能用于维持已有的控蚊项目等,也进一步增加了新政对控蚊运动影响的复杂性。新政助力下的大规模控蚊工程,同时还引发了关于抗蚊运动环境影响的激烈争论。

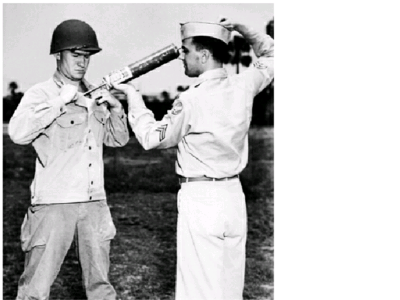

直到二战阴云来袭,人们对更切身威胁的忧虑才勉强压过了对自然环境的关注。太平洋战场的开辟,使美国遭遇了前所未有的热带传染病威胁。一方面要保证战区士兵的安全,另一方面还要防止老兵将虫媒病从作战国带回乡里。战争压力促使农业部加紧了杀虫剂的研究,研究人员们测试了上万种化合物后,最终于1942年确认了便宜且有奇效的DDT。相比于传统的灭蚊手段,DDT兼有价廉、高效、持久、可同时杀灭幼虫和成虫等诸多明显优势,配合飞机喷洒技术更是让控蚊工作如虎添翼。这种有着“昆虫界原子弹”之称的新型武器,首先在军队中得到了推广,1945年后被准许用于民用工程。此后仅两年中就有数以百万计的美国中东南地区家庭接受了喷洒。接下来的20年,其应用更出现了爆炸式增长。

寂静的春天,动荡的时代

然而,当控蚊运动的扩张在1960年代初达到顶峰时,对运动的反对与质疑亦积累到了爆发的时刻。如果说1930年代时,反对者还只是控诉控蚊运动对野生动物的不良影响,那么这一次,质疑则直指运动开展的方式甚至目标。1962年,海洋生物学家蕾切尔·卡森出版了《寂静的春天》一书,依据大量的调查资料,以生动细腻的笔调,描摹了一个没有鸟鸣的可怕春天,提醒公众滥用杀虫剂危险,呼吁严格控制DDT的使用。该书出版后,立刻引发了激烈而广泛的讨论,控蚊运动首当其冲,遭到大量攻击和批判。

恰恰此时,肯尼迪总统又宣布美国将实际采取行动,配合拉美其他国家正在开展的根除埃及伊蚊行动,并计划投入大量资金在全国范围内喷洒DDT。当时很多地方的控蚊工作已经因抗药性等问题而放弃了DDT;消灭传播黄热病的埃及伊蚊一事,也并非美国公共卫生的真正需要。在卡斯特罗上台、猪湾事件、古巴导弹危机等的背景下,肯尼迪政府的这一举动,可能是加强对拉美其他国家扶持力度,拉拢同盟的一种表态。而此一卫生事件在一定程度上牵扯的是美国在其“后院”对付卡斯特罗、压制共产主义发展的外交战略。

不论其政治意图是否达成,就国内影响来看,1960年代的根除行动,让本就四面楚歌的控蚊运动陷入了更猛烈的抨击之中。1970年,第一个地球日数百万人参与的游行,最终为轰轰烈烈的对蚊作战画上了句号,并开启了延续至今的关于控蚊运动价值的辩论。虽然控蚊运动的黄金期就此结束,但保护公众健康和舒适的工作还在继续。

在大洋彼岸“除四害”

帕特森教授的这两本书,是迄今为止从社会史角度研究美国控蚊运动最早、也最为翔实的著作。《史诗》着眼全美,讲述了1900-1970年间,美国各地控蚊运动的发展历程。那些曾扮演重要角色的“控蚊斗士”的生平与事功得到了特别的突出。从书中可以看到不同机构与人员之间的配合、冲突与妥协,也不乏科学家的逸闻趣事。而《蚊战》则将视线聚焦在佛罗里达州,得以从更为具体的层面,描画控蚊运动实施中的细节,包括实验设计过程、教育活动的开展模式、运动中的种种争论等等。

美国在全球控蚊运动史中的核心地位,也进一步提高了此研究的意义与价值。由美国军队主导的里德调查团及其后续的工作,可以视为全球最早的大规模灭蚊行动;全球灭蚊运动应用最广泛的强效杀虫剂DDT,其功能在美国得以确证并得到推广;而后来世界卫生组织开展的全球灭蚊项目,也得到了美国的大量资助,并受到其深刻影响。

20世纪美国的控蚊运动,总体上说是由地方到中央、由民间到政府逐渐发展起来的。它成型于进步主义思潮主导的时期,也烙下了进步主义运动深深的印记。在工作方式上,运动领导者们强调首先要进行细致科学的调查,后续的所有工作都将以此为基;同时注重科学研究对现实工作的推动作用——数次控蚊运动的变革实际都起自对蚊子生物学特性了解的深化,或新的灭蚊技术的出现。运动的主导者方面,各州大都通过成立地方性的灭蚊/控蚊组织,聚集与此相关的各领域专家,共同决定本地区的运动走向。同时,参与者们想方设法促动州通过立法,赋予地方卫生局处理灭蚊事宜的职权,并推动全州统一治理行动的开展。和平时期,联邦政府的公共卫生署和农业部等机构虽然也参与控蚊运动,但主要致力于科研,或加入某地方灭蚊运动之中进行合作,而非作为中央机构领导地方或是全国。

资金方面,一部分来自经立法机构批准的政府拨款,另一部分则由社会募集,出资方包括商界、公益基金会、高校、个人等等。在很大程度上资金决定着一地控蚊工作的进展和扩张速度。第一年只有715美金入账的窘境,就曾给加州的控蚊运动带来巨大困扰;而战争时期政府的大规模注资则无疑为运动的迅速扩张提供了可能。

然而在美国的体制下,不论哪种募集途径,摆在首位的都是关于控蚊运动意义和有效性的宣传。只有让人们相信运动对他们自身、对地区发展及环境改善有巨大好处,才有希望得到足够规模的资助。与此同时,民众的充分动员也是对抗传染病的重中之重。因此,在抗蚊运动史中还可以见到各式各样的政策倡导和公众教育活动。比如设立蚊子日、在社区及学校宣讲蚊子及蚊媒病相关知识、青少年排演哑剧宣传控蚊、在当地报纸、杂志等媒介发表文章等。二战末期,为了配合DDT在全国的入户喷洒,USPHS借助迪士尼公司制作了一部卡通片《灾祸之翼》,在剧院经理的支持下得以在每场电影播放之前放映。该短片主要宣传了蚊子在传播疟疾中的作用,并提供了实用的防蚊指南,为其后的入户喷洒活动奠定了良好的民众基础。

此外,值得关注的还有公益基金会在运动中的独特作用。以洛克菲勒基金会为代表的众多基金会,也是地方控蚊组织和政府之外,着手研究、评估和治理蚊患的又一类行为体。洛克菲勒基金会在美国政府介入国际公共卫生事务之前,就将影响扩展到了世界广大地区。洛克菲勒基金会国际卫生部的工作曾达至八十余个国家,而项目的重点就是黄热病和疟疾的控制。后来主导全球灭蚊行动的世界卫生组织(WHO),其理念、人员、项目及工作模式,也有很多来自洛克菲勒基金会。1955年WHO发起的全球疟疾根除项目就被认为脱胎于洛克菲勒基金会此前世界性的公共卫生项目。

控蚊运动在很大程度上终结了蚊子在美国“为非作歹”的时代,达成了早期灭蚊斗士们所期待的胜利。工作范围从最初的一个新泽西小城扩展到全国各地,并与美国民众的生活质量、健康状况、经济发展,乃至公共卫生体系的建立、战争保障及对外政策等紧密相关。而控蚊运动开展过程中公共卫生署、农业部、地方立法机构、灭蚊协会、公益基金会、研究型大学等不同社会部门间的合作与冲突,也生动地反映了美国社会与政治多样性和复杂性。

自保与环保

从另一个角度看,如作者所说,控蚊运动实则是人与环境关系的一个缩影。它是人们对威胁自身安全的其他物种发起的自我保卫战,而最终演化成一次大规模的对自然的干预。贯穿运动始终的主线,一条是前文所述的运动发起、运作、扩张、成就的历程。另一条便是人对自身与环境关系认识的不断变化,亦即人类自保与环境保护之间的张力和较量。总的来说,运动的前半程,人类对抗蚊子的方式局限于挖沟渠、排水,注油覆盖水面和少量化学药剂的应用。1942年DDT的发现则开启了毁誉参半的“杀虫剂时代”。整个运动起自对自然的恐惧与抗争,在几乎战胜自然的胜利号角中走向高潮,而最终则归落于对人与自然关系的深刻反省,并引起了现代环境保护运动的汹涌波涛。

运动伊始,奠基人约翰·史密斯(John B. Smith)就强调审慎行事并以研究引领灭蚊工作;加州的抗蚊之父威廉·赫尔姆斯(William Herms)也曾引入“选择性控制”的方法,试图将目标对准传播疟疾的特定蚊子品种,避免无差别的消灭。虽然如此,早期的工作还是对其他生物造成了不可避免的危害,并遭受质疑。但出于控蚊运动紧迫性等原因,这些对其环境后果的质疑之声并没有形成很大的影响。

1930年代的大争论可算是灭蚊运动第一次面对大规模的生态控诉,生物学家、猎户和渔民等皆参与其中。卡森的导师,其时美国生物调查部年轻的生物学家克拉伦斯·科塔姆(Clarence Cottam)指责全国性的排水工作让很多动物失去了栖息地,而浮油则对水鸟和蚝等是一场巨大的灾难。1937年生态学家及鸟类行为学家威廉·沃格特(William Vogt)更是发表了长达32页的公开信,直斥控蚊运动为“野生动植物的头号大敌”。控蚊运动方面则着力强调其工作在疾病控制与提振地方经济中的贡献。在帕特森看来,其实这种争论某种意义上源自科塔姆一代与早期抗蚊斗士间的代际差异。科塔姆等人生长于控蚊运动初见成效的年代,并未亲身经历20世纪初疟疾横行、盐碱滩上蚊子纷飞的时光。因此他们更倾向于关注控蚊带来的不良环境影响。而此时站在他们对立面的控蚊斗士们当年所面对的却是为民众“保命”的迫切使命。此次论战历时长久并迫使控蚊工作者召开紧急会议商量系统对策,直到二战爆发,控蚊工作者才获得了喘息之机。可见此时在自保与环保的考虑之间,天平已经开始逐渐倾斜。

DDT发现以后,灭蚊工作拥有了前所未有的效力,昆虫学家们也几乎同时表达了对其可能环境影响的忧虑。然而在战争的压力下,新武器还是得到了广泛应用。自保的需求暂时占据上风。1949年时任美国控蚊协会主席的哈罗德·格雷,也曾再次呼吁弄清DDT在长时段中对环境的影响前,务必要放慢脚步、认真研究,谨慎行事。而此后20年人们还是热衷于DDT及其他化学药剂的研制和施用。

最终,对环境问题的忧虑在1962年出版的《寂静的春天》中得到了集中的表达,并引发了一场对美国历史产生深远影响的杀虫剂辩论。此轮批评与1930年代的大争论一脉相承,此时人们对杀虫剂的危害有了更清楚的认识,对自然环境的看法也有了很大转变。然而若将其置于控蚊运动的背景下观察,则会发现此时环境运动能够如此激荡风云,其实是建立在数十年控蚊运动的成效之上的。近期致命威胁的消失使大众拥有将眼光放得更长远的可能。因此作者认为,虽然控蚊运动带来的环境问题不可否认,其功绩也不应被一并抹煞。同时控蚊运动的领导者们长期以来对自然环境的整体关怀、对环境破坏的忧虑与试图弥补的努力,也不该被掩盖在环境保护运动的强势话语之下,没入历史风尘。