打车去柏林

2015-03-05

南方周末记者 李宏宇 发自柏林

导演被判了6年

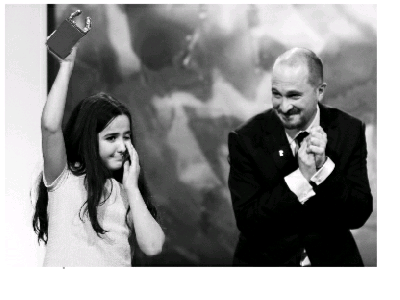

伊朗导演贾法·帕纳希还是来不了柏林。2015年2月14日,第65届柏林国际电影节把最佳影片奖颁给帕纳希的新片《出租车》时,他的外甥女哈娜·萨伊迪上台,接过了那只沉甸甸的金熊。

哈娜·萨伊迪在《出租车》里扮演自己——开出租车的舅舅说好了来接她放学却迟到了,她黑着脸,对他一通数落。银幕上的萨伊迪伶牙俐齿,甚至有着小学生不该有的老成,颁奖台上她哽咽着只说了一句话:“我什么也说不出来,我太感动了。”

2011年,也是柏林电影节的闭幕式,台上的评委席有张空椅子。椅子就是留给贾法·帕纳希的。他受邀担任主竞赛单元评委,可是因故不能出境。

帕纳希2010年3月1日被捕,因为他在拍摄伊朗国内骚乱的纪录片。这场21世纪以来伊朗最严重的骚乱,起于2009年6月的总统选举:总统内贾德连任成功,他的主要竞选对手、前总理穆萨维的阵营则指控有投票违规现象,抗议者在德黑兰街头与警察发生冲突。

帕纳希入狱期间,数以百计的伊朗电影人、国际名导演,以及以柏林电影节为首的诸多国际电影机构,为释放帕纳希联署、呼吁、请愿。在监狱中关押86天后,帕纳希以20万美元保释金取保候审。

帕纳希最终被判入狱6年,20年内禁止拍摄电影、创作剧本,禁止以任何形式接受国内外媒体采访,除了朝圣麦加和治病的需要,不得出境。罪名是:以电影作品散布反政府宣传及危害国家安全。

他实际上从未停止电影创作。2011年,上诉后等待结果期间,他与人联名导演拍纪录片《这不是一部电影》,拍的就是他自己。他被禁足家中,看电视新闻、接电话、沉默思考,他说既然不让拍电影,我们来说一部电影。他对着镜头,在客厅里比划、描述他的电影——这场戏,男主角在这儿,女主角在这儿,他们要做什么动作说什么话,镜头从哪个角度拍……说到某一刻他突然悲从中来:“要是电影真的能说出来,干嘛还要拍电影呢?”

《这不是一部电影》被拷在小小的U盘上,藏在一块糕点里,从伊朗来到法国2011年戛纳电影节上。

2011年10月,上诉程序走完,德黑兰的法院维持原判。帕纳希没再入狱,而是以“监外执行”的方式软禁家中。2013年,他的剧情片《闭幕》在柏林电影节获最佳编剧奖。电影节主席科斯利克向伊朗政府、总统和文化部长请求让他来出席影片的世界首映,没成。《闭幕》讲一个作家离群索居,一天晚上两个落难中的年轻人敲开了这幢海边别墅的门,恳求在此避难。和《这不是一部电影》一样,摄影机几乎没出过帕纳希的家门。

2014年,被归为“温和保守派”的哈桑·鲁哈尼就任伊朗总统,媒体报道说伊朗的电影人感到气候转好。帕纳希身上软禁撤销,禁令仍在,他也在继续拍片,只是要非常小心。

“要是你不还钱, 我 的片子就不能上了”

《出租车》来柏林,伊朗国内也知情。政府管理部门“伊朗电影组织”的主席阿尤比在国内媒体发表了一封公开信:“我很遗憾,你们放这部片子,是把观众拉上了误解伊朗人民的出租车。这部电影的导演被法律禁止拍片,尽管如此他还是拍了。我很高兴地宣布,《出租车》的导演继续行驶在他人生的快车道上。”

“伊朗在允许和禁止的事情之间,并没有特别清晰的界限。比如流行音乐是被禁止的,但大家肯定没少听。”2006年帕纳希就电影《越位》接受南方周末记者采访时说。《越位》在那年的柏林电影节获得评审团大奖。

相比帕纳希被禁拍后的前两部电影,《出租车》的摄影机终于出门了。它安装在一辆出租车副驾驶一边的仪表板上方,无法同时拍到前排乘客和司机,要由人手转动变换拍摄对象。

在热闹的德黑兰大街上,前排男乘客和后排女乘客争论起偷汽车轮胎的贼抓到了是否应该速速判死刑了事。随后上车的矮个子男人突然喊:“我认得你!”摄影机拧过来,方向盘后边正是贾法·帕纳希。矮个子是卖盗版碟的,“你上次还在我这儿订过片子呢,《小亚细亚往事》和《午夜巴黎》!”

令人熟悉的伊朗式调侃,伴随着出租车上的各色乘客各种状况,贯穿司机帕纳希一天的行程,构成伊朗当代社会的风情画。摄影机始终固定在仪表板上,苹果5手机和家用数码相机充当了辅助摄影机,但所有摄影机都没离开这辆出租车。

放学的哈娜·萨伊迪告诉舅舅,老师给他们布置了拍短片的作业,还说要拍“能上映”的片子。她拿出笔记本,一条条地念出电影审查标准一样的要求。舅舅下车去找厕所,她在车里无聊,掏出数码相机开始“创作”。她拍到一对拍婚纱照的新人,拍到他们掉落的钞票让一个拾荒的男孩捡了,男孩没有归还的意思,走开继续去翻垃圾桶。她摇下车窗,着急地告诉男孩必须把钱还给失主,“你会毁了我的电影。老师说了,我们得拍能上映的电影;我都拍你半天了,你要是不还给他们,我的片子就不能上映了!”

“他没有让自己的精神被摧垮,没有放弃,没有让自己陷入愤怒和烦闷,贾法·帕纳希给电影写了一封情书。”评委会主席、美国导演达伦·阿伦诺夫斯基在颁奖词中说。

“我为伊朗电影高兴。”得知获奖,帕纳希接受了伊朗劳动新闻社的采访,也没忘了敲打政府:“掌权者指控说我们净给外国电影节拍电影,却不提我们的电影从来不让在伊朗放。”

还是让观众看看剧集吧

凯特跟丈夫乔夫结婚45周年,正在筹备盛大聚会。离纪念日还有五天,乔夫收到一封信,整个人都不对了。50年前他和当时女友在瑞士滑雪出事,现在她的尸体终于在冰雪中找到,据说还是当年的模样。

在英国电影《四十五年》顺序讲述的这五天里,老两口都莫名地有点慌,这种慌又没法彼此诉说。乔夫犹豫着去还是不去瑞士,半夜常常爬上阁楼;凯特努力控制着妒火、猜疑和焦虑,还要为聚会选音乐、定菜单。

45年的婚姻有多牢固,能不能扛住这离奇的危机?42岁的导演安德鲁·海格冷静布局,干净利落的收场镜头并没有带来团圆、温情。但也许正是这让人回味良多的一抹暗色,帮助两位老演员汤姆·康特奈和夏洛特·兰普林分别拿下电影节最佳男演员和最佳女演员奖。

仅次于金熊的评委会大奖归了智利电影《神父俱乐部》。这部电影胜在更加辛辣、黑色,处理的话题也是极其敏感。海边的偏僻村镇,一幢房子里住着四男一女,每天吃饭、看电视、睡觉,再就是训练一条猎犬。他们跟镇上的人几乎从不接触,除了赛狗日,女人会带着猎犬参赛,往往赢得冠军奖金,男人只是在山坡用望远镜观战。

两名访客来到,才告诉观众他们的身份:他们都是曝出性虐男童丑闻的天主教神父,被削职送到此处避世、悔改,修女负责后勤管理。在别处还有不少这样的“俱乐部”或“改造所”,支出由教会负担。教会行政人员送来又一名出事神父,他很快给这个和谐的俱乐部带来了麻烦。

38岁的导演帕布罗·拉雷恩说,拍片的念头始于他看到报纸上的一张照片:一名被削去神职的牧师被送到一处居所,“那地方就像牛奶广告,有牛,有山坡。”他好奇,这个人为什么被送到这儿,“难道不是只有上帝才能审判他们,哪怕他们犯的罪应该像平常人一样送到法庭上去审判。”

2015年2月11日,是苏联导演谢尔盖·爱森斯坦去世67周年纪念日,英国导演彼得·格林纳威在柏林电影节首映了新片《爱森斯坦在瓜纳华托》。作为蒙太奇理论的奠基人之一,爱森斯坦名垂影史,彼得·格林纳威视其为偶像。影片讲述1930年底爱森斯坦拍摄《墨西哥万岁》时,在瓜纳华托游历十天的经历,这段经历在书面历史中很少描述。墨西哥导游与爱森斯坦的同性情爱场面华丽、直接、顽皮,爱森斯坦脸上还混杂着震撼、迷惑、疼痛,导游却已在他身上温柔地插了一面小红旗。然而影片密集的视觉信息和更加密集的台词,为观影带来不小的负担。

映后记者会,格林纳威直言欧洲电影的黄金年代早已过去,“有些在世的导演,也在这个电影节上,他们最好的日子也早过去了。”不管他说的是谁,本届电影节几位高期待值的大导演都能装进去。

72岁的维纳·赫尔佐格执导了妮可·基德曼主演的《沙漠女王》。这是他头一部以女性为主角的剧情片,写英国探险家、小说家、历史学家、情报人员葛楚·贝尔——她在一战后建立新的中东政治秩序过程里起了重要作用。这部号称女版《阿拉伯的劳伦斯》的电影空洞乏味,影评人甚至嘲讽片中基德曼在沙漠里长途跋涉,脸蛋却永远水灵,被公认是赫尔佐格的大失败。

维姆·文德斯的《一切会好》并不参评。在3D纪录片《皮娜》之后,69岁的文德斯仍然热衷于3D摄影,但这种技术用在缓慢安静的创伤治愈题材,很难让人明白它的必要性。电影也被评论称为“谜一般的失败”。

美国导演泰伦斯·马利克自《生命之树》获得戛纳金棕榈,后续影片备受瞩目。《圣杯骑士》是他在“诗性探索”道路上迈出的第三步,描写一个鬼魂般游荡在洛杉矶各种奢华处所间的成功编剧。你得看过介绍才知道克里斯蒂安·贝尔演的是个成功编剧,整部影片里他基本上就没怎么说话,只由画外独白表达深邃和迷乱的思考。贝尔证实了这个问题:“我从来没有台词要记。我看到别人到现场手里都有台本,我得偷偷瞄他们的才知道要拍的是什么。”

面对这样的大师作品,观众可能更愿意去看美剧《风骚律师》的银幕放映。2015年的柏林电影节首次增加了剧集首映环节,包括《风骚律师》在内的四部欧美剧集,每次两集在影院放映,因为“剧集叙事已经成为视听文化结结实实的组成部分”。“柏林是给公众办的电影节,给观众放映最好的剧集是正确的安排。”电影节主席迪特·科斯利克说。