皖江城市带区域科技创新能力评价实证分析

2015-03-03汪晓梦

汪晓梦

(中共合肥市委党校 市情研究室,合肥 230031)

皖江城市带区域科技创新能力评价实证分析

汪晓梦

(中共合肥市委党校 市情研究室,合肥 230031)

摘要:安徽皖江城市带是以承接产业转移为主题的规划区域,在促进区域协调发展、推进皖江城市带社会经济发展中发挥着重要作用,同时,在先进制造业,新能源、新材料等新型产业的科技创新活动中取得了辉煌的成就。基于2008—2013年皖江城市带科技创新原始数据,结合皖江城市带实际,构建科技创新能力评价指标体系,运用灰色关联度和主成分方法对数据进行分析,提出提升皖江城市带科技创新能力的政策建议。

关键词:皖江城市带;科技创新;能力评估;对策

科技创新已成为区域经济社会发展、产业结构升级转型的重要推动力。十八大报告指出:实施创新驱动发展战略,要提高原始创新、集成创新与引进消化吸收再创新能力,进一步注重协同创新[1]。科技创新要与区域经济紧密联系,充分发挥科技创新在区域经济社会协调发展中的重要作用。因此,开展皖江城市带科技创新能力评价具有一定的积极意义与现实价值。

一、文献综述

区域科技创新能力评价越来越受到理论界的高度重视。对现有的文献资料综合分析表明,国内学者研究区域科技能力创新评价所建立的评价指标与方法都不尽相同。在实际评价时,对区域科技创新能力的内涵理解基本一致,评价指标设计的原则也基本相似。具体评价方法逐渐采用了定量分析,做到了理论与实际、历史与现实、定性与定量的三者结合。

关于皖江城市带科技创新能力评价研究的文献不多,其中具有代表性的有:马溪骏、高袁袁从科技创新的投入能力、管理能力、保障能力和产出能力等4个方面入手,构建皖江城市带科技创新能力评价的指标体系,使用了主成分分析法,对皖江城市带的自主创新能力进行比较分析[2];傅为忠等通过构建科学合理的科技创新能力评价指标体系,对皖江城市带科技创新能力进行了评价与比较分析[3];解新为运用DEA方法,构建了皖江城市带创新绩效评价指标体系,对皖江城市带8个城市的创新绩效进行了比较分析[4];杨昌辉、邓小舟以2000—2012年皖江城市带每年的专利申请量作为区域的创新产出,运用Theil指数,对每个城市的创新能力进行测算并分析其差异[5]。

从主要的文献可以看出,针对皖江城市带科技创新能力与绩效评价基本上运用了定性分析,少量文献采用了数量经济学方法进行定量分析。但是围绕构建的评价指标体系所采用的数学方法单一,评价结果不能相互印证,缺乏说服力。根据皖江城市带科技创新取得的成就,结合科技创新评价原理和参考相关文献,构建合理的评价指标体系。运用灰色关联度和主成分法对数据进行分析,加以比较,得出结论,并提出提升皖江经济带科技创新能力的对策与建议。

二、皖江城市带科技创新能力评价指标的构建

科技创新实质上是一种复杂的投入与产出的经济学过程,但也有其自身特点。科技创新必须是人力、财力的投入,其产出可以用专利申请、新产品销售收入衡量。从现实情况来看,地市级层面的科技统计公报以及统计年鉴目录不尽相同,某些关键性数据缺失,给科技创新评价带来不便。为了保证评价的公正客观,结合安徽省科技统计公报,确保数据口径一致性,设置科技创新投入指标为R&D全时当量、政府资金和企业资金,科技创新产出指标为专利申请量、新产品销售收入。

其中, R&D人员全时当量是目前国内外通用的、用于衡量科技人力投入的指标,是指R&D全时人员工作量与非全时人员按实际工作时间折合计算的工作量总和[6];政府资金是指政府在科技创新活动中投入的所有费用;企业资金是企业投入到科技创新活动中的所有经费,主要指自筹经费;专利申请量是专利机构受理企业技术发明申请专利的数量,一般包含发明、实用新型以及外观设计专利三大类的申请量,能反映科技创新活动的活跃程度。专利申请数量越多,体现企业的科技创新能力越高;企业新产品销售收入表示企业在主营业务收入与其他业务收入中销售新产品所获得的收入。

安徽省巢湖市已于2011年撤销,庐江县、县级巢湖市并入合肥市,六安市仅舒城县和金安区隶属皖江城市带,所以本次科技创新评估根据科技创新统计数据来源以及评估的方便,暂不讨论原巢湖市、六安市。

三、数据来源及其分析方法

(一)数据来源

为了保证科技创新评估的公正性、客观性和科学性,数据来源于2009—2013年《安徽省统计年鉴》,由安徽省统计局主编,中国统计出版社出版。

(二)分析方法

1.灰色关联分析

灰色关联度分析是通过一定的方法,判断系统中各因素或因素之间的数值关联程度[7]。这种分析方法不需要信息充分,不需要数据服从一定的数学分布规律,也不考虑数据的概率特征,适合处理动态数据序列。根据所能够收集到的科技创新数据,具有“小样本,贫信息”的特征,适合灰色关联分析方法。在使用灰色关联分析软件处理数据时,参数设置分别是:数据序列转换方式为初值化,母序列个数为2,△min=0,分辨系数ρ=0.5。

2.主成分分析

主成分分析是多元统计学方法,主要是通过线性变换,将多个具有一定相关性的变量重新组合成彼此相互独立或不相关的,且为数较少的重要变量。这些新的变量能综合解释原来所有变量所包含的主要信息[8]。

评价指标是反映科技创新实际情况与差异性的参数,在指标选取上尽可能做到系统性、重点性、可比性和可获取性。但是目前皖江城市带的地市级统计年鉴口径与分类目录不一致,造成关键性数据缺失,评价指标只能选取能统一获取数据的指标。为了便于比较,主成分分析也选取与灰色关联分析同一的指标体系,即选取皖江城市带科技创新的R&D全时当量(X1)、政府资金(X2)、企业资金(X3)、专利申请量(X4)和新产品销售收入(X5)。

经SPSS12.0软件分析,本案例的KMO=0.695,Bartlett检验显著性SIG=0.00<0.05,比较适合进行主成分分析。

(三)分析结果

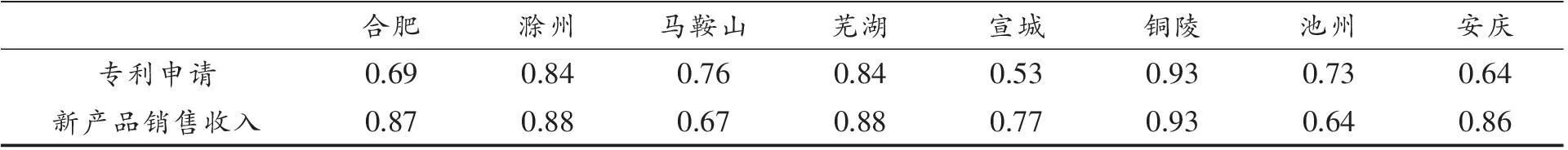

表1皖江城市R&D全时当量与产出关联度系数表

表2 皖江城市政府资金与产出关联度系数表

表3 皖江城市企业资金与产出关联度系数表

表4 皖江城市科技创新主成分分析结果

四、皖江城市带科技创新能力分析

(一)R&D全时当量

铜陵市R&D全时当量与专利申请量、新产品销售收入关联度最大,效用最好。宣城市R&D全时当量与专利申请量关联度最小,效用最差。安庆市、合肥市R&D全时当量与专利申请量关联度分别位居第六和第七,效用效果较差。合肥市、滁州市、芜湖市R&D全时当量与新产品销售收入关联度基本一致,说明这3个市的R&D全时当量在新产品销售收入中发挥了积极的促进作用。马鞍山市、池州市的R&D全时当量与新产品销售收入关联度较小,效益欠佳。

(二)政府资金

滁州市的政府资金与专利申请量的关联度最大,芜湖市最小,其它城市基本相当,说明政府资金在科技创新中发挥了很好的导向作用。考察政府资金与新产品销售收入关联度,除了合肥市、滁州市、铜陵市外,政府资金效益不是很理想。

(三)企业资金

8个地市的企业资金在专利申请量方面的效益表现出一定的差异性,差别较大。效益最好的铜陵市与最差的宣城市两者的关联度相差达到0.35。企业资金与新产品销售收入的关联度显示出同样的特征,效用最好的铜陵市与最差的宣城市存在明显差距,达到0.27。

(四)科技创新主成分

2013年合肥市、芜湖市和马鞍山市科技创新主成分名列前三位,宣城市和池州市位居第七、第八位,其它城市位居其中。与2009年相比较,皖江城市带主成分排名发生了变化,2009年合肥市、马鞍山市和宣城市名列前三位,滁州市和铜陵市位居第七、第八位,其它城市位居其中。除合肥市名次未变外,其它城市名次都发生了改变,部分城市有所提升,有的名次出现下降。

总体来说,皖江城市带科技创新投入与产出的效益是非均衡的。皖江以北地区科技创新效益高于皖江以南地区,皖江下游地区科技创新效益优于上游地区。

五、关于提升皖江城市带科技创新能力的对策与建议

(一)优化科技人力投入

2013年皖江城市带的R&D全时当量,合肥市最多,为35 593人年,池州市最少,只有1 467人年。合肥市R&D全时当量是池州市的24倍。铜陵市的R&D全时当量为6 891人年,在科技创新活动中发挥的效益最好,合肥市R&D全时当量效益却不理想。这表明R&D全时当量的投入与效益不成正比,科技人力投入效益需要进一步优化。

合肥拥有高等院校、科研院所最多,科技人力资源丰富。相对来讲,皖江城市带的科技人力资源较为贫乏。皖江城市带可以委托合肥市开展科技人员培养,推出人才新政策,引进科技人员。当地政府可以与合肥市高等院校或外省大学合作办学,建立分校或分部,加大人才培养。马鞍山市和河海大学、宣城和合肥工业大学联合办学的模式值得推广和借鉴。同时,给予各种优惠政策,引进科研院所进驻本市;制定一系列激励制度,营造人才创业文化氛围,激发科技人员的创新热情。

(二)加大科技企业资金投入

企业是科技创新的主角,是科技活动的实践者和执行者,同时也是科技投入的主体。政府科技创新投入只能发挥导向性作用。政府应出台科技创新扶持和奖励政策,通过优惠或减免科技创新税收,加大科技分红,保护知识产权,科技研发人员共享科技成果利益,分担企业科技创新风险等一系列措施,进一步激励企业加大科技创新投入的积极性和主动性。拓宽企业科技创新投融资渠道和方式,加大金融科技产品开发,引导社会资金注入,专利担保抵押,信用信誉低息贷款。

(三)推进科技创新协同性发展

皖江城市带是2010年国务院批准的以承接产业转移示范区建设为主的国家发展战略,是促进安徽沿江区域经济社会协调发展的重大举措。皖江城市带是一个区域经济发展的系统,在科技创新活动中应按照系统的要求,协调发展,相互促进,整体进步。整合皖江城市带的科技创新资源,挖掘科技创新潜力,推进科技创新进程,从而提高科技创新的能力与绩效。在科技资源配置上,由分散使用、被动受理向集成使用、主动设计转变。在创新模式上,皖江城市带科技要素可以共享,统一运作,增强合力[9]。加强合(肥)芜(湖)蚌(埠)自主创新试验区的辐射力和带动力,进一步明确江北、江南产业集中区的功能定位,加快产业结构升级,提升中小企业科技创新能力,建立产学研联合体和产业群技术联盟。同时,建立皖江城市带科技创新综合信息服务平台,做好科技创新中介工作,推进科技成果转化应用。

(四)做好科技创新评估与监测工作

皖江城市带科技创新虽然取得了一定的成就,但是科技创新投入与产出的效益差别较大。为此,要建立健全评估科技创新能力与绩效评估制度。委托第三方或民间组织机构,采用科学的方法,对皖江城市带科技创新开展评估工作,减少行政化色彩,确保评估的客观性与公正性。通过评估,发现科技创新存在的问题,及时处理,并提供解决问题的可行性方案。同时,做好皖江城市带科技创新的监测工作,建立科技创新网络和科技服务平台,收集科技信息,及时发布科技动态和科技简报。

参考文献:

[1]本书编写组.十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012:11-12.

[2]马溪骏,高袁袁.皖江城市带九城市自主创新能力评价及对策分析[J].安徽大学学报(社会科学版), 2010(6):138-144.

[3]傅为忠,刘登峰,韩成艳.皖江城市带区域自主创新能力评价及对策研究[J].科技进步与对策,2012(5): 121-127.

[4]解新为.基于DEA的皖江城市带区域创新绩效评价[J].中国管理信息化,2013(9):38-39.

[5]杨昌辉,邓小舟.皖江城市带创新能力差异研究[J].科技和产业,2014(10):132-135.

[6]安徽省统计局.安徽省第二次全国R&D资源清查主要数据公报:第一号[R].2010-12-27.

[7]汪晓梦.我国中部与东部科技创新绩效差异性比较分析[J].学术交流,2014(4):112-115.

[8]陈胜可.SPSS统计分析从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2010:372-376.

[9]孔令刚,蒋晓岚.区域创新资源与区域创新系统[M].合肥:合肥工业大学出版社,2011:133-134.

(责任编辑:李晓梅)

Empirical Analysis of Evaluation of Scientific and

Technological Innovation Ability of Wanjiang City Belt

WANG Xiaomeng

(Hefei Municipal Party Committee of CPC, Hefei 230031, China)

Abstract:Wanjiang City Belt is a planning area of taking the industrial transfer as the theme. It plays an important role in promoting coordinated regional and social and economic development. At the same time, in the advanced manufacturing, new energy, new materials and other new industries scientific and technological innovation have made brilliant achievements. Based on the 2008-2013 Wanjiang City Belt raw data of scientific and technological innovation and actual situation, scientific and technological innovation ability evaluation index system was constructed by using the grey correlation and principal component analysis to analyze the data. According to the analysis conclusion, the policy suggestions and countermeasures were put forward to improve innovation ability of the Wanjiang City Belt.

Key words:Wanjiang City Belt; science and technology innovation; ability evaluation; countermeasure

中图分类号:F127

文献标识码:A

文章编号:1674-0297(2015)05-0041-04

作者简介:汪晓梦(1970-),男,安徽六安人,中共合肥市委党校市情研究室教授,硕士,研究方向:公共管理。

基金项目:安徽省党校系统2015年度重点课题“皖江城市带科技创新能力评价实证分析”(QS201513)

收稿日期:*2015-06-11;

修订日期:2015-07-08