黄金水道在抗战中的贡献与影响

2015-03-03杨金凤唐伯明

杨金凤, 唐伯明, 尚 婷

(重庆交通大学 交通运输学院,重庆 400074)

黄金水道在抗战中的贡献与影响

杨金凤,唐伯明,尚婷

(重庆交通大学 交通运输学院,重庆 400074)

摘要:抗战时期,宜宾至重庆、武汉、南京、上海的黄金水道线上,以卢作孚民生公司为主的航运企业将大量人员、物资从长江下游运往四川大后方,同时将大批部队从后方运往抗日前线,不惜在水道要塞自毁沉船,构筑防御工事,为战时运输和军事部署做出了巨大贡献和牺牲。黄金水道上著名的“敦刻尔克大撤退”和“斯大林格勒保卫战”显示出全国军民抗战到底的勇气和智慧,最终改变了抗战格局。

关键词:黄金水道;抗战;卢作孚;宜昌

长江有7万多公里的通航里程,沿岸分布20多个大中城市,自古被誉为“黄金水道”。2005年上海市市长韩正在政府工作报告中明确提出,要加强上海与长江三角洲其它地区的合作,共同推进长江“黄金水道”的功能开发。2011年7月14日,交通运输部与沿江9省(市)政府共同协商制定《“十二五”长江方案》,明确提出到2015年要基本完成《长江干线航道总体规划纲要》中提出的建设任务,将黄金水道建设周期再向前推进5年。当下大力建设的“黄金水道”通常指长江上以宜宾为起点的重庆、宜昌、武汉、南京和上海一线。

1937年抗日战争爆发,黄金水道承担了艰巨的人员、物资抢运任务,同时开展军事部署,为抗战做出了巨大的贡献和牺牲。

一、战时运输

(一)国府西迁

1937年8月,日军大举进攻上海,硝烟弥漫首都南京,国民政府紧急决定迁都重庆,除考虑重庆人力、物力资源丰富外,更因为其位于长江、嘉陵江两江交汇处,“襟带双江,控驭南北”,水路交通较为发达。

11月17日凌晨,国民政府主席林森率首批高级官员和必要的下级人员、卫士、医护人员、仪仗队等1 000余人从南京下关码头登“永绥号”兵舰,启碇西上。21日,至湖北宜昌。宜昌以上川江段滩多浪急,加上正值枯水季,重载兵舰无法通行,于是22日逗留宜昌,换乘川江客轮。23日,林森与官员改乘民生公司“民风轮”,其余人员乘民生公司“民贵轮”,再次启行。26日清晨,“民风轮”进入重庆[1],下午4时,到达重庆朝天门码头。

林森及高级长官此次乘坐的 “民风轮”系民生公司500吨级大轮之一,1940年运送牺牲在抗日前线的中华民国高级将领张自忠将军灵柩从湖北回重庆的也是这艘“民风轮”[2];一般人员乘坐的“民贵轮” 为原川江轮船公司“蜀亨轮”,该公司是四川成立最早、规模一度空前的官商合办企业,1932年8月破产,资产全部由民生公司接收[3]。

国府正式在重庆办公后,卢作孚为高效地组织其它政府机关转移,抽调民生公司一批员工在汉口建立临时总经理室,现场指挥。随后,中央党政军其他公务人员由民生公司和招商局轮船运至汉口、宜昌转重庆。

(二)中央大学迁建

“此次战争中,蒙受损失最大者为高等教育机关,敌人轰炸破坏,亦以高等教育机关为主要目标。”[4]为了保存我国文化教育命脉,东部地区高校自筹经费、制定计划、筹划路线,艰难向西转移。其中,迁建到重庆的国立中央大学充分利用黄金水道的水运条件,加上民生公司的无私援助和重庆大学的慷慨赠地,成为内迁高校较为顺利者。

“七七事变”后,时任中央大学校长的罗家伦当即向蒋介石提议内迁东部高校,并立即返回南京准备迁校事宜。罗校长提出两个迁校原则:一是迁至新校址后,抗战时期无需再迁;二是新校址之处,航运可以抵达[4]。对于航运的重视和应用,充分体现了罗校长的深谋远虑。大家研究后,选择了最符合这两个原则的目的地——重庆。随后,民生公司运送刘湘抗日川军部队抵达南京的折返船只免费提供给中央大学运送学校物资;重庆大学将嘉陵江畔属该校的近200亩山丘松林坡转借给中央大学新建校舍。

随后,民生轮船底层装动物,上面客舱装飞机、死尸、图书、器械,溯黄金水道西上,真正体现了唐诗中的“鸡犬图书共一船”。终究还是有很多得来不易、平时小心喂养的动物不能装船带走,大战在即,罗家伦只好对养护负责人王酉亭说,送人也好,卖掉也好,吃掉也好,只要不留给日本人,怎么处理都行[5]。

1937年的南京,一寸山河一寸血,恐怕没有人会为了鸡鸭牛羊不惜让自己身处险地。王酉亭和他的工友却没有四散逃难,他们做了很多小木箱、小木笼,把鸡、鸭、猪装箱,再架在牛、马背上。此时,长江上已没有轮船,南京东、西、南三边都有日军包围,天上有飞机轰炸,只有长江北岸日军还没到达。12月9日深夜,王酉亭和工友赶着这些牲畜离开中央大学农学院向城外长江边走去,那里有他们用自己的遣散费高价购买的四艘大木船。过江北,人畜兵分三路往合肥。13日,南京城破,陷于血海。此时,他们仅离开南京100多里。这支牛、羊背上驮着鸡、鸭、鹅的奇怪队伍一路昼行夜宿,还要躲避敌人的炮火和封锁线,经安微、河南,冬天到达河南许昌,次年春到达武汉,经过层峦叠嶂的桐柏山区向宜昌进发。当他们到达宜昌时,距离从南京出发已近一年,行程近3 000华里[5]。宜昌交通部门深为他们坚韧不拔的精神所感动,挤出舱位并不收运费,特别安排王酉亭和他的动物大军优先登船,前往重庆。

中央大学转移重庆是众多高校艰难迁往大后方的缩影。可以猜想,如果此时黄金水道上航运业更为发达,有充足的船只可供内迁高校用于人员、物资运送;如果政府早作规划,合理分配航运运力给高校、民众;如果有更多像卢作孚一样无私无畏的实业家慷慨出手,献策献力;如果黄金水道更为畅通,无炮火、封锁之虞,此次内迁的教育资源将得到更好的保全。随后,大量人员、物资历经艰辛,通过这条水上大动脉迁入四川大后方。

二、宜昌大撤退

二战中,希特勒将英法联军围困在法国海滨小镇敦刻尔克。在德军狂轰滥炸后的短暂间隙,英军开展丘吉尔代号“发电机计划”的大规模军事撤退,用包括渔船和私家游艇在内的船只,9昼夜撤退了被围的33万盟军和装备,为盟军日后反攻保存大量有生力量创造了举世震惊的奇迹。英国军事历史学家亨利·莫尔认为欧洲的光复和德国的失败是从敦刻尔克开始的,美国军事历史学家则把敦刻尔克撤退列为二次世界大战最著名战役之首。这一年是1940年,而被称为“川江敦刻尔克大撤退”的宜昌大抢运发生在1938年。日本军界所作的战后检讨中认为,一个重大的失误是占领武汉以后没有强攻宜昌[3],宜昌大撤退的作用和影响可见一斑。

陪都所在地四川当时少有公路,更无铁路,黄金水道是进出四川的重要运输线,而上海、南京、武汉等地西行大船必须在宜昌换乘小船,方能溯滩多浪急的川江而上。1938年10月,距宜昌仅300公里的华中重镇武汉失陷,宜昌最后的防护只剩张自忠将军在汉水整修的工事。小小的宜昌城内,几十万增援部队急待沿川江而下奔赴前线,同时3万以上待运人员和9万吨以上待运器材急待经川江而上进入四川[6],人员包括各地撤退的政府官员、文化名流、工商绅士和普通难民,物资是全国兵工业、航空业、轻工业精华,是军火工业再生补给的最后骨血,一旦被炸毁或是落入敌手,后果不堪设想。

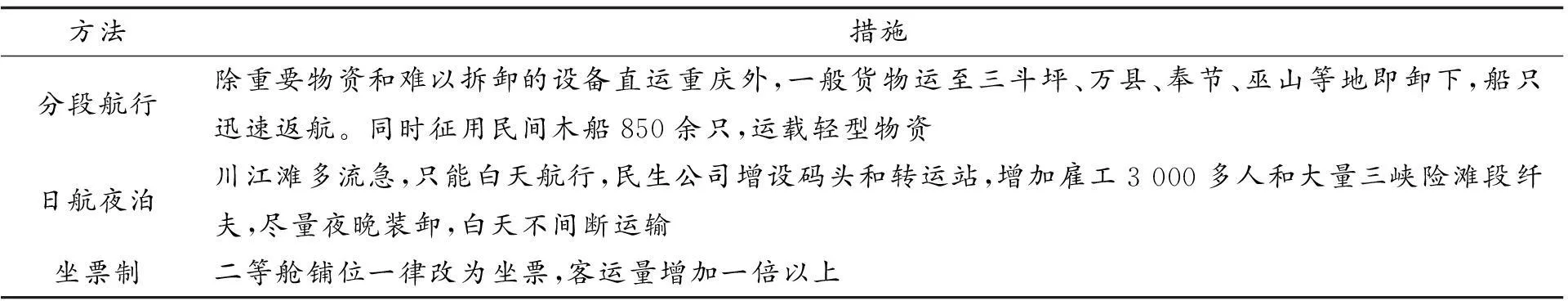

此时的宜昌,“八面来风会峡口,千夫一念俟过峡”[7]。民生公司22艘能走川江的轮船单船运载能力为200~ 600吨,按照常规,运送完宜昌滞留的人员、物资需1年[8]。10月23日,卢作孚到达宜昌,以40天为限,竭尽全力作出运输计划(见表1)。

表1 宜昌抢运计划

一票难求的当口,按照经济学理论,应当是奇货可居,卢作孚反而降低票价——公教人员半价,战区难童免费,货物运费一折。

24日,卢作孚亲自护送第一艘满载难童和伤兵的轮船开出宜昌港。40天后,滞留宜昌的人员全部脱险,堆积在宜昌的申钢厂、渝钢厂、航空兵站、技术研究处等机械材料共计8万吨,2/3的器材抢运入川[6],此外,还运送了国民政府机关、科研单位、学校设备和大量珍贵历史文物等[9]。又过20天后,江水低落到再不能开展大规模运输,宜昌两岸器材全部运完[6]。

2001年美国发生“9.11”事件,6个月后世贸遗址上150万吨瓦砾才被运完,地下清理还需持续[10],月均清理20多万吨瓦砾。63年前的黄金水道上,完全不可同日而语的运输环境、运力装备和运送物资,民生公司40天将3万多人员和10多万吨兵工器材、战略物资运出宜昌,送往重庆。历史的类比,更可见宜昌大撤退之不易。

三、军事部署

(一)部队抢运

卢作孚在抗战初期就出任国民政府交通部次长,民生公司一面将前线人员、物资抢运至大后方,一面又义不容辞地承担往前线运送部队的军事运输。为支持长江下游战斗,四川军阀刘湘不顾自己病中,决定率领10万川军奔赴前线抗日。交通极其落后的四川主要出川线路是顺黄金水道而下,卢作孚的民生公司成为运送这支队伍的主力。卢作孚和刘湘私交甚笃,他最初担任的川江航务管理处处长就是由刘湘直接任命的。

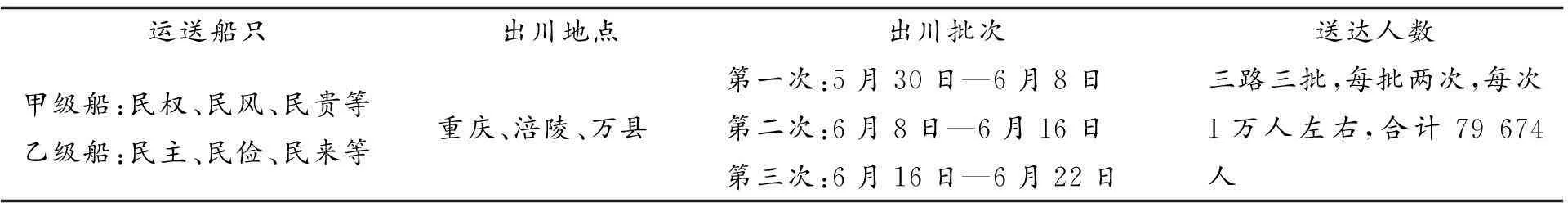

1937年9月,民生公司派船运送刘湘率领的川军二路预备队4个师、2个旅分别从重庆、万县出发,参加南京保卫战。1938年5月,川军二十九集团军和三十集团军出川,参加武汉保卫战,民生公司派出多艘甲级船和乙级船负责运送(见表2),因运力不足,还租用了500艘木船。1939年,民生公司运送出川的队伍有川军三十六军、四十三军,壮丁十二、十五大队以及13个补充团,均于10月18日前抢运出。1941年,民生公司派船30艘,运送三十集团军等部队出川,参加长沙第二、第三次会战和常德会战、衡阳会战等。

表2 1938年5月民生公司运送川军统计[6]

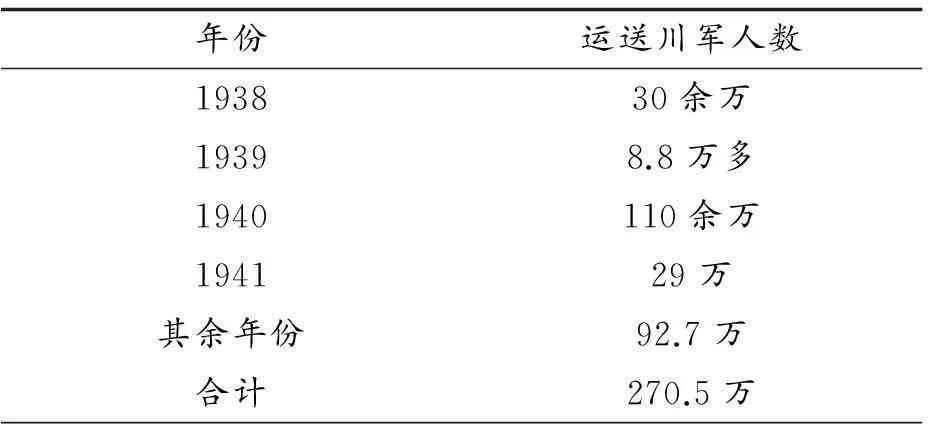

黄金水道上的川军运输从1937年抗战全面爆发延续到1945年抗战胜利,以民生公司为主的航运队伍累计运送出川部队270.5万余人[11](见表3),约为四川340万[12]出兵总数的80%,以致前线有“无川不成军”之说,另运输弹药、辎重等30余万吨[11]。

表3 抗战期间民生公司运送川军人员和物资统计

(二)军事沉船

抗战时期,黄金水道上的航运业在举步维艰的环境下艰难发展,服务国家和人民,每只船都凝结了中国实业家的血汗和希望,但为了支援抗战,他们不惜将大量船只自毁沉江,阻挡日军在长江上的西进。

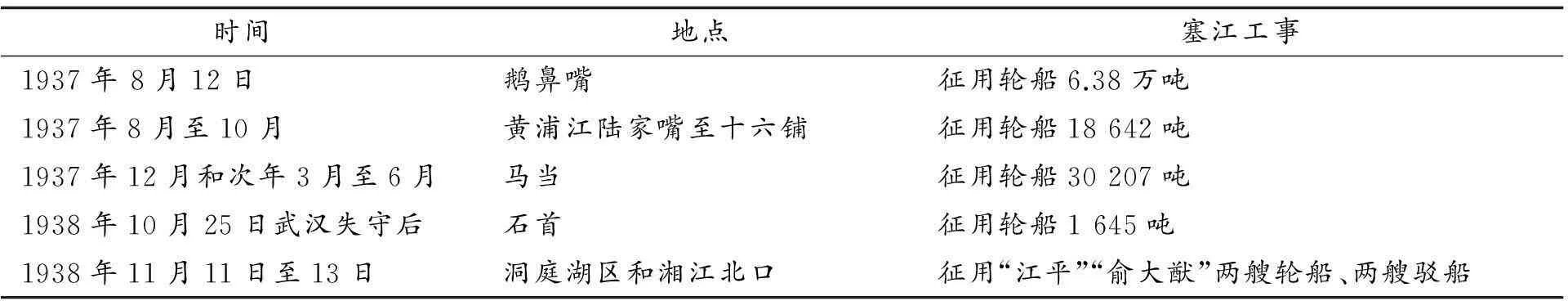

1937年7月7日“七七事变”爆发,8月12日,日本向上海、青岛各加派2个师,国民党驻汉口九十八师、驻嘉兴五十七师、驻西安三十六师向上海开进,和已经到达的八十七师、八十八师联合布防。战争一触即发。就在同一天,为了预防日军沿长江西进威胁南京,黄金水道上构筑了第一道也是规模最大的一道沉船塞江线——江阴阻塞线(见表4)。

阻塞线筑起后,江阴以下长江航道随即中断,其水下屏障和南岸黄山、北岸八圩塘炮台一起构成一道长江口防守线。这道防守线付出的代价既有部分废旧船只,也有大量适航江轮,对原本就困难的战时运输可谓雪上加霜,最终还没能阻挡日军的进犯步伐。但淞沪会战能坚持3个月之久,沉船塞江确实起到了重要的延缓作用。

江阴沉船后,国民政府成立“长江国民政府设计督查委员会”,陆续在十六铺、马当等要塞构筑沉船塞江工事(见表4)。

表4 国民政府主要沉船塞江线[13]

黄金水道上的大批航船自毁沉江,不可谓不悲壮,有效减缓了日军的西进步伐,为人员、物资向大后方转移赢得了时间,在南京保卫战、武汉保卫战和湘北会战中更发挥了巨大的作用,同时显示出黄金水道上的航运企业和全国军民团结合作的精神,在中国抗战史上写下了辉煌的篇章。

四、石牌保卫战

战时大动脉黄金水道在运输和军事上的地位举足轻重,中国军队全力以赴防守,无奈节节败退,日本侵略者动用密集火力攻击,步步紧逼,双方的对峙线一直退到陪都重庆附近的宜昌石牌,最终展开了一场殊死搏斗,即石牌保卫战。

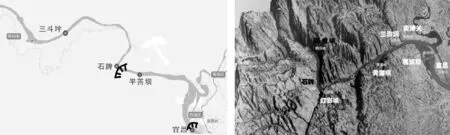

“石牌”之名来源于峡江南象鼻山中一块非常像令牌的巨石,因为这块巨石,长江到这里突然右拐110度(见图1),构成天然战争天堑,有“一夫当关万夫莫开”之势。

图1 石牌

武汉失守、国府西迁后,宜昌取代武汉的战略地位,成为前线物资和后勤补给的集散地、转运地。中国军队一退再退,在鄂西设置最后两道防线,一道在宜昌,一道在距宜昌城仅30余里的石牌[13](见图2)。石牌的战略地位更为提升,向上连接设有六战区前进指挥部和江防军总部的军事重镇三斗坪,向下连接中国军队河西补给枢纽平善坝。

1940年6月12日,宜昌沦陷,拱卫陪都重庆的最后防线只剩石牌。此时,湖北到四川没有通车道路,崇山峻岭中的羊肠小道险峻万分,阻止了日本军队沿陆路西进。要攻到陪都重庆,彻底摧毁中国军队的抵抗只能沿黄金水道而上,走水道就必须占领石牌。这样,石牌这个人口不足百户的小村庄成为中华民族命脉上的最后要塞。

图2 石牌防线

为保证最后一道防线的稳固,1938年冬,中国海军在石牌设置了第一炮台,川江漂雷队、烟幕队与之相配套。1941年3月上旬,日军以重兵从宜昌对岸进攻石牌正面的平善坝,同时以另一路进攻侧翼的曹家畈,两路日军都遭到中国军队的严重打击,惨败而归。因此,一方面日军对石牌充满觊觎之心,另一方面日军又不敢再贸然从正面进攻。直到1943年5—6月,日军兵团迂回到背后进攻石牌,中日爆发了石牌保卫战。石牌要塞的安危受到蒋介石高度关注,六战区陈诚、江防军吴奇伟屡次收到命令死守的电报。5月22日,蒋介石再发电令:“石牌要塞应指定一师死守。”随后,重任落在十八军以胡琏为师长的第十一师身上。5月26日,守卫石牌的第十一师师长把师指挥所推进到火线附近的虫客蚂包,亲临指挥。 5月29日,西陵峡上一场绝无仅有的石牌争夺战展开,其激烈程度为八年抗战中鄂西战事所未见。我军奋勇迎战,日军死伤惨重,死亡人数达2 000人。

小镇石牌一夜之间名扬四海,在这场战役之前,日本陆军所到地方,抵抗均被攻下,中国军队节节败退。然而在石牌,中国军队与日本陆军贴身肉搏,喋血拼刺,没有退缩半步。

石牌之战,中国投入兵力15万,伤亡1万有余,日军投入兵力10万,伤亡2.5万有余,是抗战史上少有的以较小代价取得较大胜利的战役。中国军队顽强地守住了国门石牌,挫败了日军入峡西进的企图,粉碎了日军攻打重庆的部署。更重要的是,这场战斗是抗战的重大军事转折点,西方军事家誉为“东方斯大林格勒保卫战”,它对中国抗日战争的最后结局产生了深远影响,确保了中华民族反法西斯战役取得最终胜利。

中华民族漫长的历史长河中,水上运输和水上战斗意义重大,早就有着深远影响。远有京杭大运河的开凿贯通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,繁荣了杭州至北京一线的水陆交汇点;近有黄海之上爆发的中日之战起点甲午战争,大清国运兵船被击沉,北洋水师全军覆没,晚清的中国才有了启动变法和新政的动力。

抗日战争结束后,美国总统罗斯福说,如果没有中国,如果中国被打垮了,有多少师团的日本兵可以调到其它方面作战,他们可以毫不费力地马上打下澳洲、打下印度……可以一直冲向中东。这种情况若真的出现,毫无疑问二战格局将会改变。所幸,我们还有黄金水道,还有川江;所幸,这条亘古的血脉在中华民族最艰难的岁月再一次不负众望,以动脉之姿运人运物,在命脉之战最后关头扭转战局,绝处逢生,最终影响世界反法西斯战争的走向。

如今的黄金水道不复昔日“生死相搏”的激流险滩,更没有敌舰的封锁、追击,取而代之的是李克强总理提出的依托黄金水道建设长江经济带、支撑中国经济持续发展的国家战略,等待着迎来综合交通运输体系、转型升级产业链,迎来新型城镇化、对外开放,迎来强化生态环境保护和创新协调发展。静水深流,战火和鲜血的记忆必将永远流淌在川江水面之下,留存在中华儿女心中,这是黄金水道沉痛的伤痕;知耻近乎勇,这也是黄金水道发展的精神支柱和动力源泉。

参考文献:

[1]国民政府迁都重庆经过:为争取抗战胜利的大搬迁[EB/OL].(2009-12-14)[2014-9-18].http://www. warchina.com/junshilishi/2009-12-14/4284.html.

[2]周惠斌.张自忠入葬重庆始末[N].重庆晚报,2008-06-29(11).

[3]雨时,如月.紫雾·卢作孚评传[M].北京:作家出版社,2003:2.

[4]苏智良,毛剑锋.去大后方:中国抗战内迁实录[M].上海:上海人民出版社,2005:6.

[5]中央新闻纪录电影制片厂.南京1937:动物西迁[EB/OL].(2010-04-29)[2014-09-18].http://www. cndfilm.com/20100429/103242.shtml.

[6]杨实,等.抗战时期西南的交通[M].昆明:云南人民出版社,1992:8.

[7]朱复胜.1938:发生在川江上的悲壮一幕[EB/OL].(2005-04-18)[2014-09-18].http://www.ctgpc.com. cn/news/view_info.php?mNewsId=16842.

[8]郑昆,陈维灯.中国“敦刻尔克大撤退”[N].重庆日报,2013-04-01(4).

[9]吴琪.1938年10月24日:中国的敦刻尔克大撤退[EB/OL].(2005-05-31)[2014-09-18].http://www. lifeweek.com.cn/2005/0531/12088.shtml.

[10]马震.9·11事件善后处理[EB/OL].(2010-09-09)[2014-09-18].http://www.dzwww.com/2010/911/ sjxj/201009/t20100909_5815799.htm.

[11]刘重来.卢作孚与“东方敦刻尔克大撤退”[J].粤海风,2006(6):38-41.

[12]王晓春.川军出川抗战[J].四川档案,2005(5):22.

[13]中国的斯大林格勒:石牌保卫战[EB/OL].(2009-04-01)[2014-09-18]. http://bbs.tiexue.net /post2_3460522_1.html.

(责任编辑:李晓梅)

·交通发展·

Contribution and Influence of the Golden Waterway in Anti-Japanese War

YANG Jinfeng, TANG Boming, SHANG Ting

(School of Traffic & Transportation, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

Abstract:During the Anti-Japanese War, a number of shipping companies, mainly LU Chofu’s Minsheng Ship Company, passed through the golden waterway from Yibin to Chongqing, Wuhan, Nanjing, Shanghai, carried a lot of people and goods from the downstream Yangtze River to Sichuan, and transported a large number of troops from the rear to the front. Meanwhile, the defenses built by destroyed sinking ship in waterway fortress made a great contribution and sacrifice for wartime transportation and military deployment. The “Dunkirk Retreat” and “Battle of Stalingrad” on the golden waterway showed the courage and wisdom for resistance of the national military and civilian, and ultimately changed the pattern of the resistance.

Key words:the golden waterway; the Anti-Japanese War; LU Chofu; Yichang

中图分类号:K26

文献标识码:A

文章编号:1674-0297(2015)05-0017-05

作者简介:杨金凤(1989-),女,重庆人,重庆交通大学硕士研究生,研究方向:交通历史、交通文化。

收稿日期:*2015-04-13;

修订日期:2015-05-05