论行刑衔接中行政执法证据的使用

2015-03-02董坤

董 坤

论行刑衔接中行政执法证据的使用

董坤

摘要:新《刑事诉讼法》第52条第2款的规定打破了传统证据法学在证据合法性认定上必须有适格取证主体的硬性规定。为了限制大量行政证据无序进入刑事司法领域,立法从行政证据的准入范围和使用方式上进行了控制。然而实践中为了片面提高办案效率,办案人员仍通过各种渠道规避法律,将大量本应重新制作收集的言词类行政证据直接混入刑事证据体系来认定案情,给刑事案件的办案质量带来较大风险。从完善我国行政执法和刑事司法衔接机制的长远未来出发,一方面应淡化行刑衔接中取证主体作为证据合法性必备要件的传统观念;另一方面应逐渐完善传闻法则、关联性法则以及合法性法则等证据规则,从证据能力(证据资格)方面提高行政证据进入刑事诉讼的门槛,实现行刑衔接的高效科学运转。

关键词:行政执法; 刑事司法; 行刑衔接; 行政证据使用

2012年修订通过的《刑事诉讼法》第52条第2款规定,“行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。”这一规定确立了行政证据在刑事诉讼中的合法地位,意味着行政机关在执法办案中所收集的证据无需再经过转化即可在刑事诉讼中使用,提高了行政执法和刑事司法两法衔接的办案效率,具有很高的证据价值和诉讼意义。随着相关司法解释的出台,一个急需厘清的问题也随之呈现,新法的出台是否意味着行政证据与刑事证据自此在法律上已没有任何区别?换言之,任何行政证据是否都能毫无差别地直接进入刑事诉讼,对此问题尚存在诸多疑问需要认真梳理,妥善解决。本文从行刑衔接中所涉及的行政证据的使用范围和使用方法入手,考察其法律文本和司法实践两个面向的运作样态,由此剖析其内在运行的证据法理,并提供实践中该制度所暴露问题的破解路径,以期解决办案中对于此类问题的困惑,为司法实践提供理论支持。

一、 行政证据在行刑衔接中使用的规范分析——法律文本的考察

(一) 行刑衔接中的证据种类

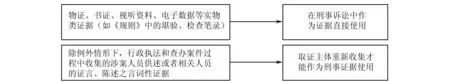

行政办案涉及领域广泛,案件类型庞杂,行政执法和查办案件过程中所收集的行政证据也繁杂多样,名称不一。根据新刑诉法的规定,并不是所有的行政证据都可以直接作为刑事诉讼裁判的依据。总的来说,立法者将行刑衔接中可以直接作为证据使用的范围限定在了实物证据,包括物证、书证、视听资料、电子数据四类。然而,由于刑诉法在罗列了该四类证据后加了一个“等”字,导致学界和实务部门产生了不同认识。一些学者认为应当严格限定行刑衔接中可以直接使用的证据范围,对“等”字仅做列举后煞尾的“等内等”解释,从而避免所有的行政证据尤其是言词证据毫无限制地涌入刑事司法领域,带来证据裁判和事实认定上的风险;同时也避免引发刑事司法活动倒流进入行政执法活动,出现刑事司法办案的“前置化”(汪建成,2010:54),引发刑事司法权对某些领域的超前介入。而另外一些研究者,尤其是实务部门的同志则从法条的文义解释出发,认为“等”字宜以列举未尽的“等外等”来理解。申言之,行刑衔接中可以进行“证据接力”的范围除了上述四类外,还可包括其它的证据类型(黄世斌,2012:96)。新修订的《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称《规则》)第64条就采纳了对“等”字的后一种理解,其第二款将可以作为刑事证据使用的行政执法证据的范围由法定的物证、书证、视听资料、电子数据,扩展到鉴定意见、勘验、检查笔录。同年,公安部制定的《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《程序规定》)第60条也做了类似的规定,在认可《规则》的前提下,还将范围扩展到了行政执法中的检验报告。

(二) 行刑衔接中证据使用的方式方法

对于行政证据在行刑衔接中如何由行政执法办案导入刑事司法领域,结合新刑诉法和《规则》等有关法律文本进行分析,具体的使用方法包括两个方面:

第一是直接使用。即在刑事司法办案中将行政证据直接作为刑事证据使用,这类证据主要围绕实物证据展开,如物证、书证、视听资料、电子数据。由于实物类证据客观性强,持久性和稳定性高、易变性小,本身所承载、反映的案件信息不会因取证主体等人的主观意志而转移,不会因诉讼场域的转换而变化。当某一法律案件由于涉案数额的多少、情节的轻重以及后果的严重程度发生变化导致案件性质由违法转为犯罪后,实物证据可以在不同场域内直接流转,不会因为行为本身是违法还是犯罪的规范性分析判断,而抹杀实物证据对法律行为要素的反映和描述,因此立法设置了实物证据可在行政和刑事诉讼的转换中直接使用的规定。在此需要注意的是,由于我国还未有设定统一的证据法,在刑事诉讼法和行政诉讼法中涉及的证据种类并不相同。如2012年新修订的刑诉法第48条规定了8类法定刑事证据,而我国2014年11月发布的新《行政诉讼法》第33条规定的8种证据,分别是:书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见,勘验笔录、现场笔录。相较而言,很多证据名称略有差异,或者没有一一对应。如行政活动中行政相对人的陈述常常为当事人陈述,但是进入刑事诉讼领域则可能演化为犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解。再如新刑诉法中规定了勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录类证据,种类多样,而实践中执法办案机关收集的笔录类证据仅为勘验笔录和现场笔录,这就需要对某些行政证据在行刑衔接中若直接使用还应做一个证据名称的转换。

第二是重新收集。对于行政执法办案中所取得的言词性证据按照立法本意是需要履行取证手续,重新收集(朗胜,2012:120)。究其原因,言词性证据本身的易变性大,容易受到主客观因素的影响而出现虚假或失真的情况(何家弘,2000:116)。一方面,提供言词证据的主体可能因为自身的感知、判断、记忆和表述能力的限制对案情发生认知偏差、表达失实;另一方面,作证主体与案件之间特殊的利害关系也可能驱使他们有意进行虚假陈述;再者,提供言词证据的同一主体还可能受询(讯)问主体的变换、时空环境或诉讼阶段的变化等多重因素的影响而发生心理上的微妙变化以致做出差异的、矛盾的甚至截然相反的陈述。因此对于言词证据需要重新收集,以尽可能地保证其任意性和准确性。新施行的《规则》基本贯彻了刑事诉讼的立法原意,其64条第3款明确了原则上“人民检察院办理直接受理立案侦查的案件,对于有关机关在行政执法和查办案件过程中收集的涉案人员供述或者相关人员的证言、陈述,应当重新收集……”

从法律文本的规范性分析入手,新近出台的司法解释基本和现行立法保持了一致,即为了保障行政执法与刑事司法的有序衔接和高效联动,对于行政执法和办案中涉及的实物类证据可以继续作为刑事诉讼中的证据使用。对于诸如犯罪嫌疑人、被告人的口供、证人证言和被害人陈述等如果要成为刑事证据原则上仍应当重新收集、规范取证,但是对于死亡、失踪、长期身居国外等特殊情形,司法解释还是规定了可直接使用的特殊条款(如图1)。

图1 既有法律规范下行刑衔接中证据使用的方式方法

二、 行政执法证据在行刑衔接中使用的实证样态

虽然现行的法律规范和司法解释明确了行刑衔接过程中证据使用的范围和方法。“然而法律认可的作用,可能根本就与其当初得以施行的原始目的不相一致。因此,制度可能具有的显著作用,只能根据其作为一个更广阔社会体系诸成分的地位来确定;这些作用也许完全不同于直接与它们维护的有关人所承认的目的。”(罗杰·科特威尔,1989:79-80)从实证调研的情况看,司法办案中行刑衔接中的证据使用与立法预期发生了背离,法律的规范性功能发生了异化。调研中发现,在行政执法和查办案件中获取的行政类证据绝大部分都无障碍的成为刑事证据,即使是需要重新收集的言词证据也都毫无阻碍地进入了刑事司法领域继续作为证据使用。行刑衔接中设定的法定证据范围和使用方法被规避,具体的表现形式体现在以下方面:

(一) 言词证据重新制作的例外规定被滥用

按照法律和司法解释的规定,言词类证据在由行政执法转入刑事司法的诉讼场域时重新收集是原则,直接使用是例外,而且司法解释对例外性条款还设定了较为严格的条件限制。如最高检的《规则》第64条第三款就列举了例外性规定,其指出:“确有证据证实涉案人员或者相关人员因路途遥远、死亡、失踪或者丧失作证能力,无法重新收集,但供述、证言或者陈述的来源、收集程序合法,并有其他证据相印证,经人民检察院审查符合法定要求的,可以作为证据使用。”然而,实践中办案部门时常“曲意解释”(万毅,2013:16)上述例外情形,任意放宽原本严苛条件的尺度。例如按照《规则》的规定:路途遥远,无法重新收集供述、证言或陈述是考虑可以直接使用言词证据的一个例外情形。但是“路途遥远”是一个规范性要素,是需要裁判者补充的价值判断,而不是事实判断*在此借鉴张明楷教授在刑法学中对构成要件要素的分类,即记述的构成要件要素与规范的构成要件要素。记述的构成要件要素,是在任何意义上都不要求法官评价的要素;对记述的构成要件要素虽有解释的必要,但在解释上没有任何争议,在认定事实是否符合构成要件时,不需要法官的个人评价。规范的构成要件要素,是需要填充的构成要件要素,即法官仅仅根据法规的记述还不能确定,只有进一步就具体的事实关系进行判断与评价(这种判断与评价既可能是基于法官的自由裁量,也可能需要基于道德、礼仪、交易习惯等法以外的规范)才能确定的要素。参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年第四版,第123页。。身处境外、暂居国外或者居住在交通闭塞、大雪封山的深山老林都可以认定为路途遥远,然而家住远郊区县、出差在外是否可以认定为此处的“路途遥远”便不无疑问。在调研过程中,一些侦查取证机关往往以涉案人员或者相关人员“出差在外”、“称(装)病在家”、“居住或常住地一时无法查清”等为由,直接使用行政执法环节收集的言词证据。这些情形其实都不能算作司法解释中严格意义上的“路途遥远、失踪或者丧失作证能力”,刑事取证主体在此有规避言词证据重新制作,滥用例外条款的“不规范动作”。有学者在基层调研时就碰到一起典型案例,“在某受贿案中,检察机关起诉时直接将行贿人在纪检双规期间所作证词作为证据移送人民法院,法院要求检察机关重新制作该证据,但检察机关称行贿人到外地出差,路途遥远,赶不回来。结果第二天下午,负责该案的法官回家时,在半路上遇到该行贿人,法官很诧异地问:不是说你出差了吗?行贿人颇为尴尬地说:我正准备出差……”(万毅,2014:66)

(二) 言词证据被转化为实物证据后进入刑事司法领域继续使用

如前所述,由于行政执法和查办案件的类型多样,取得的证据也种类繁多。很多证据无法与刑事诉讼证据准确对应,以致实践中很多行政类证据被粗糙地归并为实物证据,平滑地闯入刑事司法领域,并最终顺利地定位为刑事证据。这其中就包括一些本应当重新收集的言词证据被转化包装后化身实物证据继续在刑事诉讼中使用。最为明显的就是行政执法中的笔录类证据。按照新修订的《行政诉讼法》的规定,行政执法中收集的现场笔录是法定的证据形式之一,包含“现场检查笔录、现场询问笔录、现场检验笔录、现场制作的音像视听资料等”(高家伟、张玉录,2003:357)。现场笔录种类繁多,但是其本身所反映出的证据形式却不一而足。要作为刑事证据使用就必须分门别类的与刑事证据准确对接,不能一概而论地都划定为刑事诉讼中的“勘验、检查笔录”,赋予其刑事证据能力。

然而,我们在调研中发现,一些办案机关将上述所有的现场笔录统一划归到刑事诉讼中的笔录类证据,并直接作为刑事证据使用。特别是将现场询问也直接作为可以衔接适用的刑事证据。如笔者在G省G市N区调研发现,该区公安司法机关在今年办理的三起生产、销售假药案件中,首先是该区药监局在例行检查中查获了大量的假药成品、半成品,在一次突击检查中在现场还发现了轰鸣运转的机器,正在作业的造假工人等。随后,执法人员将上述情况制作成现场行政笔录,移送到了司法机关作为刑事案件处理,该笔录最终也直接作为刑事证据,这其中就包括了对于造假工人现场的询问内容。我们认为笔录中的询问内容要么是犯罪嫌疑人的口供,要么是证人证言,其属于言词证据,将此类行政材料直接“证据转化”实为欠妥。因为“行政执法过程中的询问规则与刑事侦查过程中的询问规则有很大的不同,在实践中由于两者的执行力度不同,这就决定了直接将现场询问笔录赋予刑事证据资格具有客观上的风险,也容易遭受公正性质疑。更重要的是,这对犯罪嫌疑人、被告人的权利保护是不利的。因此,对于现场询问笔录不宜直接赋予其刑事证据资格。”(杜磊,2010:662)

(三) 行政执法中的鉴定意见、检验报告和检测结论被滥用

虽然《规则》和《程序规定》将行政执法中的鉴定意见、检验报告纳入到了可以两法衔接适用的行政证据的范围。然而,从学理上来看,鉴定意见属于言词证据的范畴,是具有专业知识的人就案件的专门性问题运用科学知识所做的书面性意见,本质上仍是一种科学手段下的主观判断。因此,不同的鉴定人所做出的鉴定意见可能有较大分歧或差异。而且,由于刑事司法活动中鉴定意见的做出必须聘请或指派具有专门鉴定资质的鉴定者,鉴定程序和方法复杂,与行政执法办案中的鉴定相比有更为严格的要求。因此,我们认为在行政执法和刑事司法的无缝对接中,鉴定意见至少应当经过表面审查*对于鉴定人或者鉴定机构的资质等进行初步了解和判断,即进行表面的形式审查。,甚至在有条件的情况下*如交通肇事或危险驾驶案件中的现场勘验与血液酒精浓度鉴定,如重新进行司法勘验或司法鉴定,往往已经不具备条件。需重新鉴定或补充鉴定才能作为刑事证据使用。然而,实践中由于《规则》和《程序规定》的预设,行政鉴定可以直接转为刑事鉴定意见。而且《程序规定》还增加了检验报告在刑事诉讼中的证据效力,这就导致行政办案中很多较为粗糙的检测结论、检验报告,如《血液酒精含量检测报告》、涉税案件中的《税务稽查报告》(刘广明、张广志、郑国成,2008:3)、交通肇事案件中的《车辆技术检验报告》等被过多、过滥且不加审查地直接作为刑事证据来使用。在科学光环的照耀下,裁判者被这些披着科学外衣的结论、报告或意见所蒙蔽,整个刑事诉讼程序被左右,犯罪嫌疑人、被告人的权利保障面临着诸多潜在的风险。

三、 问题的深入展开:取证主体与证据规则

新刑诉法有关行刑衔接程序中证据问题的规定在行政执法和刑事司法间构筑起了新的证据使用机制,理顺了行刑衔接中的证据关系,提高了两法衔接的办案效率。然而规范语境下的立法预期常常会被司法实践所僭越或异化,这常常源于实践办案中体制内外多重因素的交合,如司法体制或机制的不健全、绩效考核的压力、法律职业伦理的缺失等等最终共同催生了一个法律之外的自洽的异生规则。就行刑衔接中涉及的证据问题也面临着规范和实践两面世界的现状,而之所以产生这一现象,我们认为缘于中国证据制度自身发展的滞后以及由此引发的内在缺陷。

中国经典的证据法教科书谈及证据的基本范畴无不会涉及到证据客观性、关联性和合法性的三大属性问题。这其中,合法性是证据除客观性和关联性自然属性外的一种法律属性,具有规范意义。按照证据法学经典教科书,“证据的合法性,是指证据的形式以及证据收集的主体、方法和程序应当符合法律的规定,并且证据必须经过法定的审查程序……”(陈光中,2012:153)。依照该论述,证据的合法性应当具备如下要素:取证主体合法、证据的表现形式合法、取证的手段合法、法庭调查的程序合法。反之如果上述的证据要素缺乏,则该证据视为不合法证据。在这一理论指引下,司法办案中涉及到的私人调查、行政执法、纪检调查等取证活动,由于取证方为私人个体、行政机关或纪检部门而非刑事侦查主体,主体的不适格导致上述法律行为所收集的证据材料无法直接作为刑事诉讼中的合法证据来使用,常常诱发行政执法与刑事司法在衔接过程中面临诸多困境。比较明显的问题主要体现在两方面:一是某些证据材料由于取证过程的不可逆,无法再次收集,其本身在刑事诉讼中重要的证据价值灭失,案件无法继续推进,刑事司法活动打击犯罪的效力被减损;另一方面,对于那些可以重复提取的证据材料,则需要由适格的取证方去重新收集,由此催生了实践中证据转化现象的频发,无形中浪费了一定的司法资源,延滞了诉讼周期。而且行刑衔接中的证据转化常常会掩饰非法取证过程,将行政执法中不合法、不规范的取证行为隐藏,将非法证据漂白成合法证据,最终架空非法证据排除规则(万毅,2011:136)。也正是基于上述原因,新刑诉法专门设定了新的法律条款希冀通过理顺行刑衔接中证据的通畅流转来解决取证主体的不适格对两法衔接的掣肘。其实,参阅其他国家在此问题上的处理方式我们会发现,我国对证据合法性的界定问题过于严苛或狭隘。而在世界其他国家,无论是英美法系还是大陆法系都主要是以取证手段合法性为中心来划定非法证据的范围。至于如何将行政证据引入刑事诉讼活动中使用,合理的限制其过多、过滥地侵入刑事司法领域,不同法系严密细致的证据规则解决了这一难题。

(一) 英美法系国家使用行政执法证据的路径

在英美法系国家,其并不限制行政证据在刑事诉讼中的使用,但其衔接的关键点在于证据的可采性问题。对于刑事诉讼中行政证据的可采性判断采取的是行政法上的“合理根据”判断,也就是说,严格性要低于刑事侦查的判断(约书亚·德雷勒斯、艾伦·C·迈克尔斯,2009:137-138)。但对于行政搜索,依然要遵循一定的程序要件,最主要的是也要申请令状,且要记载检查项目与范围,防止行政执法人员侵害公民隐私(王兆鹏,2005:293)。具体的证据操作规则以美国为例,美国证据方法通常仅分为人证(testimony)及物证(exhibits)两大类。对于人证而言,美国实行严格的传闻证据规则,而公务机关所取得的证据,尤其是书面材料(如以任何形式记载的下列内容的各种记录、报告或数据汇编),往往可以作为传闻证据的例外(约翰·W·斯特龙,2004:573)。但这一例外只针对公共机关或公务员的记录、报告、陈述、资料汇编,而警察或其他执法官员对情况的观察不得引入刑事诉讼,以此防止控诉方根据执法机构在犯罪发生的同时进行观察的传闻报告提起控诉(乔恩·R·华尔兹,2004:157-159)。对于物证,由于其种类繁多依其性质之不同可以分为实物证据(real evidence)、展示性证据(demonstrative evidence,如现场图、照片、图表等)、录音录影等(吴巡龙,2008:551)。无论是行政执法还是刑事司法中取得的物证,美国基本上从合法性与关联性两个向度来认定其证据的可采性,就合法性而言,按照美国联邦宪法修正案的规定和既往的联邦最高法院的判例,对于非法搜查、扣押的物证裁判者直接予以排除不得进入法庭*在美国,体现非法证据排除规则的第一个判例为1914年的威克斯诉合众国(Weeks v.United States)案,就是针对的警察非法扣押行为。之后与该排除规则有关的判例,都视遏制警察非法取证行为为宗旨。比如1961年的Linkletter v.Walker一案中,排除规则被概括为“对非法警察取证行为的有效威慑”。转引自马明亮:“非法证据排除规则与警察自由裁量权”,载《政法论坛》,2010年第4期。。除此以外,关联性也是限制物证(人证也如此)可采行的一个重要考量因素,物证具有关联性一般是经由验真(authention)来确立的,即为了保障物证的关联性,必须从“形式上证明”(prima facie)这个物证确实是来源于案件事实,是当事人所宣称的那个物证。例如检察官起诉被告意图欺诈,明知无付款可能,签发本票向商家购物,若检察官能证明该本票确系被告所签名,该本票即获得验真(乔恩·R·华尔兹,2004:551)。具体验真的操作主要是提出连续妥当保管的证明。

综上而言,英美法系国家允许在刑事诉讼中使用的行政证据种类广泛,且基本上遵循刑事证据的可采性判断模式进行入口的把关,只不过考虑到行政行为的特殊性,可采性的具体标准有所降低而已。

(二) 大陆法系国家使用行政执法证据的路径

大陆法系国家并不存在着“违法”与“犯罪”并存的二元分立结构。行政执法和刑事司法两者并没有截然不同的边界划分,所以,大陆法系国家也同样不禁止行政证据在刑事诉讼中的适用。在德国,对于公共机构所拥有的文件或物品,法官有权命令其提交以作为证据,且这些机构无权拒绝,因为联邦上诉法院认为司法利益应当高于对行政部门完整性的尊重(托马斯·魏根特,2004:110)。在法庭的证据调查方面,公家机关的证书或鉴定书均可一般性的被朗读,《德国刑事诉讼法》修正第一草案亦将可朗读性扩张延伸至汽车之计速器之摘要记录、血型检验、血液中酒精含量并及其回溯计算之结果,以及医生就血液测验所做之报导等常属例行的鉴定报告,但复杂的或有争议的案件鉴定人需亲自到场出庭(克劳思·罗科信,2003:434-435)。而日本实行传闻证据规则,言词证据受到严格的规范。对于行政证据中的公务或业务的文书、记录则是以传闻例外的形式而使用的,允许公务员就职务上可以证明的事实所作的书面材料作为证据,此类公务文书称为“特信”文书,即具有高度客观性,因而证明效力也是更高的文书,如户籍副本、公证书副本、居民票副本、不动产登记副本等,但实务中有不当扩大行政证据使用范围的现象,如违法案件调查悔改书、违法的勘验笔录等(松尾浩也,2005:68)。我国台湾地区“刑事诉讼法”第159条之四第一项也规定:“除显有不可信之情况外,公务员职务上制作之记录文书、证明文书亦得为证据(此处为刑事证据,作者加)”。该立法之理由认为“此种文书性质上亦不失为传闻证据之一种,但因该等文书系公务员依其职权所为,与其责任、信誉攸关,且若有错误、虚伪,公务员可能承担刑事及行政责任,从而其正确性高,且该等文书经常处于可受公开检查之状态,设有错误,甚易发现而予及时纠正,是以,除显有不可信之情况外,其真实性之保障极高。”(林钰雄,2005:376)

总体上,大陆法系国家或地区明确允许直接使用的行政证据是文件、记录等书面证据。涉及其它实物证据的情形基本是以非法证据排除规则来进行规范,如在德国,创设认定证据非法应予排除的规则(德国理论与实务上表述为“证据禁止”)的目的在于禁止国家以不计代价、不择手段、不问是非的方式发现真实(林钰雄,2005:422-423),其关注的就是取证手段的正当性与合法性。这一思路正好化解了行刑衔接案件中取证主体对证据能力影响与否的认定问题。至于证人证言、当事人陈述等言词证据,直接言词原则承载了对行政取证中言词证据主要的过滤功能。

通过他域经验规则的比较借鉴,无论在英美法系还是在大陆法系,行刑衔接案件中的证据使用并不是一个复杂的问题,只需按照证据可采性(admissibility)或证据能力的一般理论解决这一问题即可。对于诸如凶刀、血衣或毒品等实物类证据主要是以证据的合法性和关联性来进行筛选过滤。而对于口供、陈述和证言等言词类证据则是通过任意性法则和传闻规则来化解。对于鉴定意见、检验报告或检测报告这几类较为相似的公务或业务文书或书面材料则基本上是以传闻证据规则的例外设定了刑事诉讼的准入制度,但是相关制作或操作者、鉴定人出庭制度有效地保障了该类鉴定意见或公务文书的证据效力。

四、 解决中国行刑衔接中证据使用问题的基本思路

中国“违法”与“犯罪”二元并立的法律结构创设了行政违法和刑事司法两个办案领域,也自然分设出行政证据和刑事证据两个证据体系。而中国当前不发达的证据制度,传闻规则等证据规则的缺位也决定了如果允许所有的行政证据全部无条件地涌入刑事司法领域,必将导致刑事裁判者无法有效阻却鱼龙混杂、泥沙俱下的行政证据在刑事诉讼中的无序应用,引发最终办案质量的下降。从长远来看,中国对于证据合法性的认定应当逐渐淡化取证主体这一规范要件的强调,转而注重对于取证手段方法的精细化规制。目前我国的证据规则随着新刑诉法的修改在循序渐进的发展完善,但是判断证据能力(证据资格)的证据法则缺失仍然是我国证据规则的内在缺陷。这一硬伤直接导致了我国在行刑衔接的证据转换中仍然必须通过取证主体“形式上的适格性”来限制行政证据在刑事司法办案中的使用范围。但这仅仅是权宜之计,真正的解决之道是应当进一步通过立法来完善判断证据能力的证据法则,通过证据法则的建立实现刑事司法对行政证据的有效过滤和筛选,同时加强庭审中对行政证据的质证效果,达到对行政执法证据的严格适用。

(一) 中国式证据法则的构建

为解决行刑衔接中的证据使用为导向,未来判断证据能力的证据法则应当从以下几个方面建立和完善:

1.关联性法则

关联性法则,是指只有与案件事实有关的材料,才能作为证据使用。关联性是证据被采纳的首要条件,没有关联性的证据必然不具有证据能力(证据资格)。关联性法则对于实物证据或言词证据都有过滤功能。特别是对于行政活动中收集的实物证据,关联性法则可以通过验真的方式进一步规范,具体的方式为控方若能证明此等证据依规定制作、保管链条完整未中断(陈瑞华,2011:131-132),则该行政证据即具有刑事证据的使用价值。

2.合法性法则

合法性法则主要强调不具备法定的取证方式或要件的证据材料不得作为刑事证据使用。所谓法定的取证方式或要件不仅包括在刑事司法领域中看来违反法律规范的各种取证行为,还包括行政执法和查办案件中所设立的取证规范。如2002年出台的《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(下文简称《行政证据规定》)第57条就指出,违反法定程序收集的证据材料;以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料;以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据材料等都不得作为诉讼定案的根据,这些规定可以有效地调节行政执法中的实物证据在刑事司法中的准入门槛。

3.传闻法则(直接言词原则)

大陆法系对于传闻证据是否具有证据能力,立基于该证据的调查有无违反审理中的“直接言词原则”,而传闻证据因无法在法庭上直接以言词方式作出,故不具有证据能力。英美法系则采取传闻证据规则,重视当事人的反诘问权,而传闻证据因无法在法庭上由对方反对诘问,故不具有证据能力。无论是采直接言词原则还是传闻证据规则,传闻证据都不具有证据能力。该规则可以有效解决行政执法中所收集的证人证言,当事人陈述这些言词证据在刑事诉讼中如何使用的问题,即通过直接到庭以言词的方式陈述,经法庭审查记录可以被法庭认可,反之则不能作为证据使用。对于行政执法或办案中所获取的鉴定意见、检验报告或检测结论,由于其是行政机关或其他公权力机关的职务行为,虽为审判外的记述,但因为公职人员具有诚实、正确记载其公务行为的义务,而业务机构为维持其信用及业务之运作而制作记录,少有虚伪之情事,故可信度甚高(吴巡龙,2003:56-57),可为传闻法则的例外,直接认可其在刑事司法活动中的证据地位,予以采纳。但是,考虑到我国当前公职人员所为公务行为的参差不齐,建议还是从两个方面进行强化该类证据的可靠性和准确性。一是,有条件重新鉴定或制作的可以考虑重新鉴定或制作;对于没有条件的,应当由鉴定人或制作人出庭说明制作和鉴定的情况。

4.任意性法则

任意性法则本指刑事诉讼中犯罪嫌疑人、被告人非任意性自白不具有证据能力。但是如果在行政执法或查办案件过程中,潜在的犯罪嫌疑人或被告人作出的陈述缘于行政执法机关的不适当压力或影响而不具有任意性,该陈述也可以主张排除出刑事司法活动。

5.意见法则

意见证据规则,是指证人只能陈述自己亲身感受和经历的事实,证人的个人意见或推测之词除以实际经验为基础之外,不得作为证据使用。

(二) 我国行刑衔接中证据使用的具体思路

在上述法则确立后,行刑衔接中执法证据的使用问题也将迎刃而解。具体而言,为了保证实务操作的便利和理解的方便,我们将行政执法和查办案件中获得的证据分为实物证据和言词证据两大类。

实物证据包括物证、书证、视听资料、电子数据、勘验和检查等笔录。对于行政活动中获取的实物证据主要通过关联法则(验真的方法)和合法性法则来把好其准入刑事证据能力(证据资格)的关口。首先,认真审查实物证据的取证程序是否合法,有无违反法律以及《行政证据规定》中所列明的禁止性规定,具体的审查方法包括调取现场的执法笔录、执法记录仪、必要的时候还可以询问行政办案人员以及其他在场的人员。其次,认真审查实物证据的整个保管链条是否完整,确保实物证据来源于案件事实,这包括证据发现后其提取、固定、运输、储存直到提交的整个过程中是否有证据被替换、变化或者缺损的可能。如果两个法则都满足,则该实物证据材料具备证据资格。

言词证据主要为陈述、证言和供述以及鉴定意见、检测报告、检验结论。对于言词证据应当以传闻法则为核心,言词证据原则上必须在法庭上以言词形式直接做出,庭外言词不具有证据资格。当然,借鉴传闻法则的例外性规定,对于鉴定意见、检测报告或检验结论等类似的公务文书可以设定例外性规定,但仍需法庭进行调查核实后方可作为定案的依据。此外,关联法则、合法法则、任意性法则以及意见法则也从侧面与传闻法则呼应共同严格言词证据作为刑事证据的资格(如图2)。

图2 行刑衔接中证据规则的适用方法

另外,为了保证案件质量,应当同时加强庭审中的质证效果。我国刑诉法及相关的司法解释都指出,证据必须经过出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实才能作为定案的根据。对于行政证据的质证除了保证与刑事证据同样的法庭调查程序外,还应当考虑到行政证据形成过程中的特殊性。例如对于传闻法则例外情况下的言词类行政证据——鉴定意见、检测报告、检验结论等,在确实无法鉴定或重新制作的情况下,鉴定人或制作者应当出庭。对于实物类的行政证据,当辩护人对于取证过程的合法性提出异议,并提供了相关线索或者材料的,获取该类实物证据的行政执法或办案人员在必要的时候也应当出庭说明情况。法院应当综合法庭调查和辩论的结果以及全案证据决定行政执法证据的采纳和采信,实现行刑衔接中行政执法证据合理高效的使用。

参考文献:

[1]陈光中(2012).刑事诉讼法(第四版).北京:北京大学出版社、高等教育出版社.

[2]陈瑞华(2011).实物证据的鉴真问题.法学研究,5.

[3]杜磊(2010).行政证据与刑事证据衔接规范研究——基于刑事诉讼法第52条第2款的分析.证据科学,6.

[4]高家伟、张玉录(2003).论现场笔录.何家弘主编.证据学论坛(第六卷).北京:中国检察出版社.

[5]何家弘(2000).新编证据法学.北京:法律出版社.

[6]黄世斌(2012).行政执法与刑事司法衔接中的证据转化问题初探.中国刑事法杂志,5.

[7][德]克劳思·罗科信(2003).刑事诉讼法.吴丽琪译.北京:法律出版社.

[8]朗胜(2012).中华人民共和国刑事诉讼法修改与适用.北京:新华出版社.

[9]林钰雄(2005).刑事诉讼法(上册).北京:中国人民大学出版社.

[10] 刘广明、张广志、郑国成(2008).税务稽查报告不能直接作为刑事诉讼证据使用.检察日报.

[11] [英]罗杰·科特威尔(1989).法律社会学导论.潘大松等译.北京:华夏出版社.

[12] [美]乔恩·R·华尔兹(2004).刑事证据大全.何家弘等译.北京:中国人民公安大学出版社.

[13] [德]托马斯·魏根特(2004).德国刑事诉讼程序.岳礼玲、温小洁译,北京:中国政法大学出版社.

[14] [日]松尾浩也(2005).日本刑事诉讼法(下).张凌译.北京:中国人民大学出版社.

[15] 万毅(2011).证据转化规则批判.政治与法律,1.

[16] 万毅(2013).“曲意释法”现象批判——以刑事辩护制度为中心的分析.政法论坛,3.

[17] 万毅(2014).检察机关证据规则的修改与完善.中国刑事法杂志,3.

[18] 汪建成(2011).刑事证据制度的重大变革及其展开.中国法学,6.

[19] 王兆鹏(2005).美国刑事诉讼法.北京:北京大学出版社.

[20] 吴巡龙(2003).我国采传闻法则必要性之探讨——对刑事诉讼法有关传闻法则修正草案的检讨.台湾本土法学杂志,2.

[21] 吴巡龙(2008).刑事诉讼与证据法全集.台北:台北新学林出版股份有限公司.

[22] [美]约翰·W·斯特龙(2004).麦考密克论证据.汤维建译.北京:中国政法大学出版社.

[23] [美]约书亚·德雷勒斯,艾伦·C·迈克尔斯(2009).美国刑事诉讼法精解.吴宏耀译.北京:北京大学出版社.

■作者地址:董坤,中国政法大学证据科学教育部重点实验室,最高人民检察院检察理论研究所;北京 100088。Email:sikao600@163.com。

■责任编辑:李媛

◆

On Application of Administrative Evidence in the Course of Referral of

Administrative Execution to Criminal Administration of Justice

DongKun(China University of Political Science and Law)

Abstract:In the second regulation of Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China (2012 Amendment) Article No.52,qualified subjects of evidence-investigation are not as indispensable as it used to be for legal evidence.For the sake of avoiding too much administrative evidence disorderly in burst into criminal proceedings,existing laws make some restrictions on the scope and methods of using administrative evidence.However,aiming at unilaterally increasing efficiency,a few of law executors and judiciaries regard verbal administrative evidence as criminal evidence to identify the truth of cases without recollection by evading legal provisions in various approaches,which puts the quality of criminal judgments at risk.Proceeding from the long-term orientation of improving the connection between administrative enforcement and criminal justice,we can make efforts in two ways:firstly,by playing down the traditional idea that subjects of evidence-investigation must be taken into consideration when judging the legitimacy; and secondly,by bettering criminal evidence rules in Chinese jurisdiction,e.g.,authentication rule,relevant rule and legality rule,so as to merely allow administrative evidence with higher evidence credibility to enter into criminal proceedings.

Key words:administrative enforcement; criminal justice; connection between administrative enforcement and criminal justice; application of administrative evidence

基金项目:■证据科学教育部重点实验室开放基金资助课题(2014KFKT01);中国博士后科学基金第56批面上资助项目(2014M561120)

DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2015.01.008