元代缪侃《香山雾霭图》的审美特征

——美术课教学案例赏析

2015-03-02李青阳铜陵学院安徽铜陵244000

李青阳(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

元代缪侃《香山雾霭图》的审美特征

——美术课教学案例赏析

李青阳

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

元代崇尚士大夫文人画,尤以山水画成就最高。文人画重视以书法入画和诗、书、画的统一,其创作与欣赏均反映了元代绘画的主要审美倾向,对后世产生深远的影响。《香山雾霭图》是元末山水画家缪侃的作品,由于没有其它作品流传,这幅画成为珍贵的孤本。通过对《香山雾霭图》审美特色的分析,探讨元代绘画审美风尚是如何影响普通文人画家的艺术创作。

元代绘画;审美;缪侃;《香山雾霭图》

一、缪侃生平及《香山雾霭》创作的时代背景

“缪侃(生卒年不详)字叔正,元代常熟人。少有俊才,诗工玉台体,书善楷隶,画山水兼妙花卉,曾任浙东帅府照磨”。[1]缪侃出生于书画世家,家学源博,其父亲、兄弟都是文人书画家。其父“贞善篆,隶,真,行书,好古博识,隐居不仕。兼工八分。……所著有《书学明辩》”。[2]“侃弟,缪佚,字叔明,一作叔民,江苏常熟人,能诗,善画,尝写《林塘图》,倪瓒、杨廉夫并为题咏”。[3]

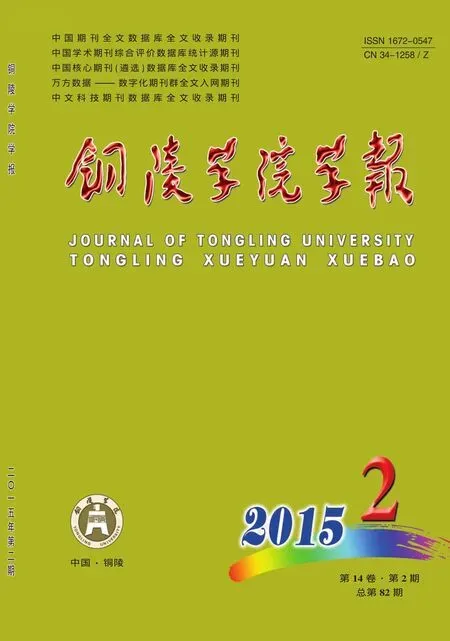

图1 《香山雾霭》

这幅《香山雾霭图》是唯一流传可见的缪侃画作,为卷轴、水墨绢本。明代朱灏为之题跋,首句“香香云生格”点明主题。《香山雾霭》虽然尺寸不大,它以直幅卷轴形式,通过疏密有致的布局,变幻无穷的笔法墨韵,描绘了江南山水“小桥流水人家”的秀丽景色。(如图1)

缪侃可考据的活动在1356年即元至正丙申年,明代宋濂《望云图诗序》:“常熟缪侃叔正,世居于海虞山之阳。至正丙申春二月,江城陷,叔正避地荒野。”[4]因此,《香山雾霭图》很可能创作于1356年之前相对和平的元代中后期。

元代是一个民族矛盾极为严峻的时代。元蒙统治者实行森严的等级制度,制定民族歧视的政策,并且极端蔑视儒生。这使得汉族知识分子不仅要承受亡国奴的屈辱,甚至要接受与娼妓、乞丐为伍的卑贱地位。可以这么说,人格尊严被践踏、摧残成为13到14世纪那一代中国文人永远挥之不去的伤痛。

除此之外,元代取缔了让底层知识分子有机会进入上流社会的科举制度。汉人不能为官,只能为吏。缪侃曾任浙东帅府“照磨”,这是一个负责政绩复核与审计的小官吏。纵然缪侃才华横溢,在元蒙的民族歧视政策下,永远都不可能施展其才华抱负。缪侃有诗云:“玉壶酒美醉寒窗,酒渴还思饮大江。好事久传吴下顾,作官甚愧鹿门庞。眼中世态元如此,愁裹诗怀卒未降。相对正怜犹梦寐,笑谈何惜倒银缸。”(《缪侃和前韵·玉山名胜集》)[5]诗人只有借酒消愁,醉在梦乡才能忘记愁怀。这首诗深刻表达了千千万万像缪侃一样的知识分子怀才不遇、悲凉坎坷的人生境遇。

国破家亡的社会背景下,深受儒家文化浸染的汉族知识分子失去了精神支柱,陷入最为深沉的苦闷之中。面对无法改变的现实,大部分知识分子唯有选择老庄的道家思想来独善其身,于是隐逸成为普遍性的社会现象。缪侃《香山雾霭图》正是在这样一个文人寄情山林、隐逸江湖的时代背景下创作的,具有典型文人画审美特点的山水画。

二、元代绘画审美特点与《香山雾霭》

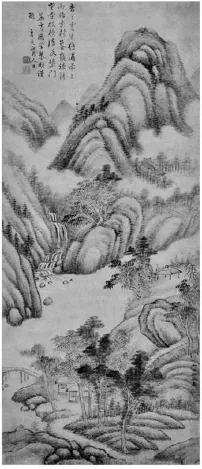

图2 《溪山行旅图》

唐代诗人王昌龄在《诗格》中把诗的境界分为三种:物境、情境与意境。物境,是客观的外在世界;情境,即内心世界的情感流露;意境,指外在自然景物与内心情感体验的融合。中国诗画的审美理念是一致的。如果拿宋元山水画的审美特点做个比较的话,宋人山水侧重于物境美,元人山水倾心于意境美。例如,宋代范宽的《溪山行旅图》,画中体量厚重的主峰巍然挺立,山涧中瀑布飞流直下,峻厚的山峦长满密密麻麻的林木,甚至山岩石壁上的纹理皴线也能历历可辨。宋人追求的“格物致知”就是观察客观物象而得到知识。画家对山石细致入微的观照,体现了渴望探究外在世界的时代审美观念(如图2)。而元代山水画家对于山壑林泉的关注,不是为了去分析、了解客观世界的规律,而是借外在景象抒发或观照自己内心的性灵。这正如元代画家倪瓒所说的,画画的“逸笔草草”是为了“聊以写胸中逸气耳”,道出了元代绘画真正的审美精神。因此,与宋代山水画千山万壑的真实造境截然不同,元代山水画中的山石结构普遍比较简率,不复用繁琐的皴线表现山石的肌理效果。

追求“意境美”的元人山水画是通过“托古改制”、“师法自然”、“以书入画”这三个方面形成的。而缪侃的《香山雾霭图》作为典型的元代绘画作品,对这三个方面均有体现。

在每个时代,借用“托古改制”几乎都成为改革创新时提出来的口号。随着元朝政权的巩固,汉族士大夫放弃了激烈的反抗,争与不争已无分别,带着心灵深处郁结的悲愤与不平,忘情于江湖。缪侃有诗云:“少年壮志已模棱,意旧怀亲思不胜。吾父竟为逃难客,古人近作在家僧。身居乱世惭何補,哭到穷途去未能。相见莫论生死事,且须泥饮尽寒灯”(《缪侃·兵后过访顾仲瑛》)。[6]表现在绘画方面,南宋至刚至猛、锋芒毕露的画风也逐渐转为元代绘画的柔和飘逸。在这种新的画风转变过程中,复古、崇古思想理论的提出起到重要作用。元初画坛领军人物赵孟頫说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益……吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳”、“予刻学唐人,殆欲尽去宋人笔墨”[7]提倡重视传统,向古人学习,这些理论对元代绘画产生深远的影响。于是元代画家摈弃了宋代院体画,开始广泛涉猎五代、晋唐诸家绘画的平淡天真,高洁放逸。

元人尤其是文人不愿直面现实的生活,需要桃花源式的精神世界。元代山水画营造了一个远离现实的“境”,这是一个神秘的、未知的、缥缈的、恍惚的“境”。对比唐代山水画的色彩浓艳,宋代山水画的体量厚重,元代山水画非常鲜明的一个审美特点就是画面色调的“淡”。这种“淡”以水墨形成,不仅摒弃艳丽的色彩,而且减弱明暗对比,契合了元代文人隐逸江湖的心灵诉求。《香山雾霭图》作为较为典型的元代山水画,也没有附丽太多色彩,基本以水墨为主构成整幅画面素净的基调。除了画面色调的“淡”,元代山水画还有一个非常鲜明的“托古改制”的审美特点,就是画面山石林木结构的简略。北宋沈括在《梦溪笔谈》中提到:“董源善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇山峭之笔”,又称“其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然”。[9]《香山雾霭图》中的山石结构也是相当简率。首先,缪侃用轻松的“短披麻皴”简略皴擦山石明暗结构,近看觉得不真实,但远看南方土质山水的感觉跃然纸上;其次,缪侃在《香山雾霭图》中用“落茄点”叠垛画中大部分的树木以及一些远山近石。这些浓淡、大小不一的“落茄点”概括性很强,不需要太多地关注细节的准确,因而可以潇洒随性地表现出江南溪山林木的苍郁繁茂和湿润感。缪侃通过《香山雾霭图》中简率的山石、随性的点皴抒发了一种平淡天真、悠闲自在的情趣,一种“似与不似之间”的游戏精神。

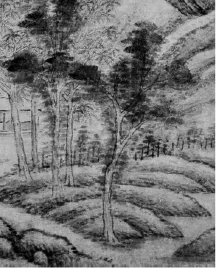

图3 《香山雾霭》局部

历代画家都离不开师法自然,向大自然学习,体悟自然,不断摸索和实践,创造出符合自然地貌特征的皴法和技法。如五代荆浩“明日复笔就写之,凡数万本方如其真”,[8]宋代的郭熙说:“欲夺其造化……莫大于饱游饫看,历历罗列于胸中”[9]元代画家在抒发主观意兴的同时,亦十分重视取法自然。缪侃《香山雾霭》采取全景山水新的构图方法,三远兼备,这也是对江南地形山貌做了细致入微的观察,通过对云山雾霭的体验,融会了蕴积胸中的情感,所谓“得之于心,运之于笔”,用点皴和披麻皴表现出江南山水苍茫滋秀的神韵。画中枫香树刻画准确生动,与四周写意的林木形成鲜明的对比,乃是着墨精彩之处,并暗喻了主题。郭熙在《林泉高致》中说:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚”。缪侃《香山雾霭》中白云氤氲,动中有静,缭绕于山腰间。烟云雾霭与留白的溪水河面相呼相应。这些空白既是画面中空灵之处,也是最为重要的画眼。缪侃在画中体现了元代文人画家对“外师造化,中得心源”的深刻领会。

图4 《香山雾霭》局部

“以书入画”,强调诗歌、书法、绘画融合为一体,使元代绘画更具抒情性。隐逸市井、寓情山水的元代文人都喜欢墨戏自娱。许多画家本身就是著名的书法家、诗人,如著名画家赵孟頫、倪瓒、王冕等等。缪侃亦能诗善画,“初三月子似弯弓,照见花开月月红。月里蟾蜍花上蝶,怜渠不到断桥东”(《和西湖竹枝词》)。[10]缪侃这首诗写得诗情画意,极富色彩与形象感。书画同源是元代文人画普遍的追求,许多大画家也是书法家,将书法的技法、笔趣融入到自己的绘画当中。元代赵孟頫更有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同”(自题《枯木竹石图》诗)。又如,黄公望对后世最有影响的绘画创新就是以书法中的草籀笔法入画,《富居山图》即是其创新艺术的代表作。缪侃出身于书法篆刻世家,其书法和他的山水画、诗文一样,追求清雅淡逸的艺术风格。《香山雾霭》中可以看到明显的“绘画书法化”的特征。(如图4)缪侃以其深厚的书法功底抒写山水,画家摆脱对物象真实的描摹,山石林木用丰富多变的线条以及披麻皴勾勒形体、皴染结构。疏朗的山石结构为线皴留出空间,披麻皴加之以书法中的节奏、韵律和质感,用线条的自身变化去捕捉南方山水的神韵,使情感的抒发有了一种寄托。再来看《香山雾霭》右下画面的款识:叔正缪侃制。缪侃以楷书行篆籀之笔,骨力遒劲,墨色沉着,与画面中写意线条形成鲜明的对比。

三、结语

任何优秀的艺术作品都是社会生活的反映和时代精神面貌的体现。缪侃在《香山雾霭》中继承传统、师法自然、以书入画,借山水抒情怀,追求冲和平淡之美,反映了元代文人渴望摆脱严酷社会的心灵诉求。正是时代语境下独特的绘画审美观造就了一大批像缪侃那样优秀的文人画家,也为明清文人画占据画坛主流地位奠定了基础。

[1]邓绍基,杨镰.中国文学家大辞典[Z].北京:中华书局,2006.362.

[2]李国钧.中华书法篆刻大辞典[Z].长沙:湖南教育出版社, 1990.249.

[3]于安澜.海虞画苑录[M].上海:上海人民美术出版社,1963.

[4](元)陈高,撰.郑立于,点校.不系舟渔集[M].上海:上海古籍出版社,2005.111.

[5](元)顾瑛,辑.玉山名胜集(上)[Z].北京:中华书局,2008.145.

[6](元)顾瑛.草堂雅集[G].北京:中华书局,2008.1125.

[7]张光福.中国美术史[M].北京:知识出版社,1982.386.

[8]徐复观.中国艺术精神[M].沈阳:春风文艺出版社,1987.251.

[9]徐复观,刘桂荣.游心太玄[M].北京:北京大学出版社,2009.114.

[10]顾希佳.西湖竹枝词[Z].杭州:浙江文艺出版社,1983.59.

Esthetic Influence of Yuan Dynasty Drawing to Miao Kan“Fragrance Hill and Fog”

Li Qing-yang

(Tongling University,Tongling Anhui 244000,China)

Yuan Dynasty likes writer's picture,in which the landscape painting is best.The painting takes seriously with the calligraphy to paint pictures and unification of the poem,the calligraphy,the picture.its creation and the appreciation had reflected Yuan Dynasty's main esthetic tendency that has the profound influence to the later generation.“Fragrance Hill and Fog”is the famous landscape painting expert Miao Kan's work in Yuan Dynasty,Because Miao Kan did not have other works to spread,this picture had become the rare one.This article analyzes “Fragrance Hill and Fog”esthetic characteristic,and try to seek the reason about the esthetic prevailing customs in the Yuan Dynasty drawings to affect the writer painter's artistic creation.

Yuan dynasty drawing;esthetic influence;miao kan;fragrance hill and fog

J212.05

A

1672-0547(2015)02-0088-03

2015-02-06

李青阳(1976-),男,江西景德镇人,铜陵学院讲师,研究方向:美术理论与创作。