高压直流输电线路电磁环境影响的监测和分析

2015-02-27王巍,陈玮

王 巍,陈 玮

(安徽省辐射环境监督站,安徽 合肥 230022)

高压直流输电线路电磁环境影响的监测和分析

王巍,陈玮

(安徽省辐射环境监督站,安徽 合肥 230022)

[摘要]相对于普通的交流输电系统,高压直流输电系统优势在于电力的远距离传输、成本更低以及电力损失更小。安徽省是西南水电外送特高压走廊的途径省份之一,但目前还没有针对直流输电线直的研究,所以高压直流输电线路对环境影响的监测与研究需求日益迫切。本文采用实地监测与数据分析相结合的方式,分析了高压直流输电线路周边电磁辐射环境,同时从环保角度提出在沿线周边进行建筑规划时的建议。

[关键词]高压直流;辐射监测;合成场强;离子流密度

1直流输变电的环境影响特点

直流输电具有线路输电能力强、损耗小、两侧交流系统不需同步、发生故障时对电网造成的损失小等优点, 特别适合长距离点对点大功率输电。采用高压直流输电对满足国民经济发展的用电需求, 促进电力产业技术升级和可持续发展,实现跨大区、跨流域的水电火电互济, 提高能源利用率具有重要意义; 也是实现全国电力资源优化配置,提高输电走廊利用率和保护环境的战略性举措 。

环境影响问题是特高压输电工程设计、建设和运行中必须考虑的重大技术问题。特高压直流输电工程的环境影响主要包括电场效应、无线电干扰和可听噪声等几个方面。特高压直流线路本身的技术特性决定了其电晕效应、电磁环境影响与超高压直流线路有较大的差异。

直流输电线路的环境特点与交流输电线路有其特殊性,合成场强和离子流是高压直流输电的特有现象,也是与交流输电环境影响的重要差别之一。就超高压交流输电线路而言,线路导线电晕时,由于电压的交替变化,所产生的离子绝大部分被限制在导线附近,基本上不存在这些离子离开导线的运动,而超高压直流输电线路的电场则比较复杂,在导线无电晕,导线周围及线下地面的电场只决定于导线电压和线路的几何尺寸,即仅存在“静电场”,或所谓的标称场;导线电晕时,离子在电场力的作用下,向反极性的导线和地面运动。这样在两极导线和极导线与地之间都存在离子,亦即空间电荷,它们同时也产生电场,从而改变了地面的场强,形成了合成场强。在同等的电场下,两者产生的效应也不同。直流输电线路导线电晕所产生的离子存在的时间比交流输电线路的长,存在的空间比交流输电线路的广泛离子电流密度的大小与导线表面电场强度及电晕起始场强有关,电场强度本身不能表征电场效应,人或物体直接截获的直流电流是更加重要的,人曝露在直流电场中,在体表会产生感应电荷,由于感应电荷的存在,人体内部的合成电场强度几乎为零,直流电场对人体内部几乎没有影响。

2监测内容及方法

直流合成电场受外界环境影响变化较大。地面合成场强、离子流测量的测试应在风速小于 3m/s,无雨、无雾、无雪的好天气下进行,测量的时间段不少于 30 分钟。应记录测试时的风速、温度、相对湿度、大气压等气象条件。所有测点的测试应同时记录或测量统计。线路地面合成场强和离子流测量的测点间距为5m,顺序测至极导线地面投影点外或换流站围墙外 50m 处止。邻近民房处合成场强的测试在距离民房墙体外1m、距离线路极导线或换流站直流侧最近处地面设1个测点测试。线路的地面合成场强测量数据按测点统计,每个测点数据(以 100个数据为例)按大小排列,第 95 个、即 95%的测量数值小于或等于 30kV/m 为满足要求。在临近民房时,将地面合成场强测量结果(以 100 个数据为例)按照由小到大的顺序排列,第 80 个,即 80%测量数值小于或等于 15kV/m;第 95 个、即 95%的测量数值小于或等于 25kV/m 为满足要求。

超高压直流线路具有电压高、导线大、单条线路走廊宽等特点, 其电磁环境(电场、离子流、磁场、可听噪声和无线电干扰) 与高压交流输变电线路的有一定差别, 由此带来的环境影响将受到各方关注,须采取措施加以限制,使其满足环境保护要求。研究这些技术特性, 对于合理确定线路的设计参数、保证线路安全可靠运行和满足环境保护要求等均具有十分重要的现实意义。对于高压直流输电线路电磁环境的影响评价因子包括:地面合成场强、地面离子流密度、地面直流磁感应强度、无线电干扰和可听噪声。

具体监测方法按国家有关监测方法要求进行,主要为:

(1)《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》(GB/T 7349-2002);

(2)《直流换流站与线路合成场强、离子流密度测量方法》(DL/T 1089-2008);

(3)《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-1990。

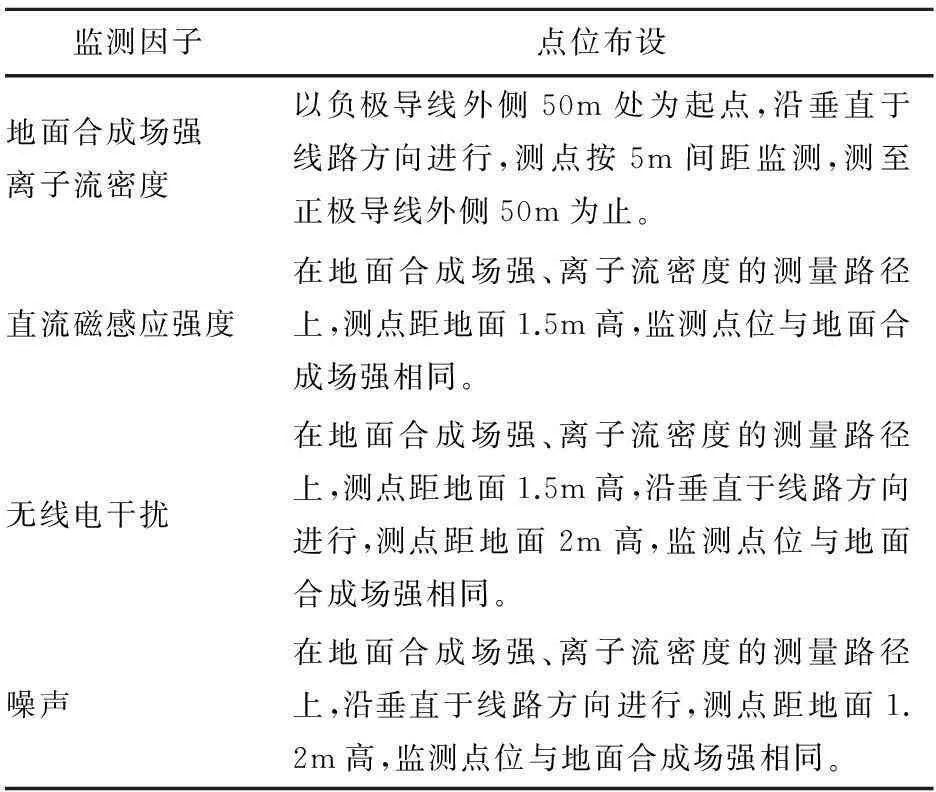

工程电磁环境监测因子及布点情况见表1。

3监测结果及环境影响分析

对选定的监测对象进行监测,通过对监测数据的分析:

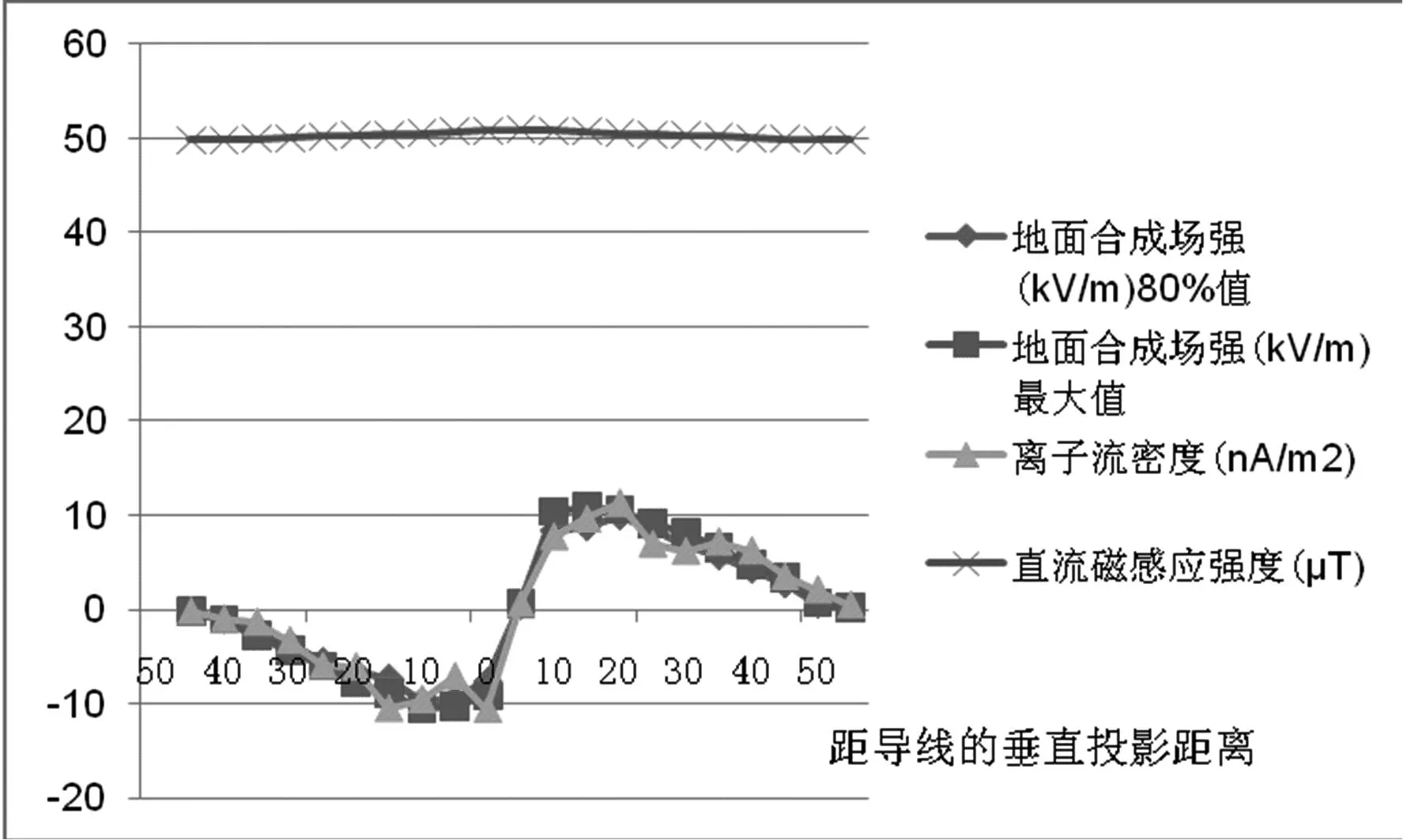

监测断面合成场强80%测量值为7.76kV/m,最大值为8.81kV/m,位于直流线路负极导线垂直投影外10m处,总体变化趋势为随着与极导线距离的增加,合成场强值逐渐变小。离子流密度最大值为14.10nA/m2,位于直流线路负极导线垂直投影外5m处,总体变化趋势为随着与极导线距离的增加,离子流密度逐渐变小。直流磁感应强度最大值为51.2μT,位于正极导线与线路中心线的中心点,总体变化趋势为随着与极导线距离的增加,直流磁感应强度逐渐变小。直流线路极导线外20m处,0.5MHz频率下的无线电干扰最大值为50.3dB(μV/m),小于55dB(μV/m),总体变化趋势为随着与极导线距离的增加,无线电干扰值逐渐变小。直流线路安徽段监测断面昼间噪声最大值为44.2dB(A),位于距负极导线的垂直投影距离45m处;夜间噪声最大值为42.9dB(A),位于正极导线的下方,之后随着与边导线的距离增加,昼、夜噪声值逐渐变小。监测断面监测结果见图1 。

表1 输电线路衰减断面监测点及因子

图1 ±800kV直流输电工程衰减断面电磁监测结果

4评价标准

表2 直流输电工程环境评价标准

5讨论与建议

对于±800 kV 直流输电线路,由以上监测结果可知,各测点地面合成场强、地面离子流密度、地面直流磁感应强度、无线电干扰和可听噪声的监测结果都在评价标准以内,各项因子随距离线路的距离越远逐渐变小。根据监测结果分析,直流输电线路在经过农业耕作区等一般地区时,在最小对地高度 18m 条件下,直流线路附近房屋处的地面合成电场满足环境保护要求;直流输电线路经过工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区等居民区及附近时,导线对地最小高度为 21m,线路产生的电磁环境影响更小。

高压直流选线时应该充分征求沿线政府及规划等相关职能部门的意见,优化路径,尽量避让城镇规划区、学校、居民密集区。严格按照相关规程及规范,结合项目区周围的实际情况和工程设计要求。直流输电线路不应跨越居民房屋,并应将极导线投影外 7m 以内的常年住人房屋全部拆除,合理选择导线直径及导线分裂数以降低线路电磁环境影响,提高导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等加工工艺,防止尖端放电和起电晕,降低电磁环境影响。

[参考文献]

[1]王小风,王周浩.800kV特高压直流输电线路的电磁环境研究[J].高压电器,2007,(2).

[2]司雯,胡鹏飞,李清泉,刘民.直流特高压输电导线周围电场的研究[D]//高压测试技术及设备.中国电机工程学会高电压专业委员会2009年学术年会论文集,2009.

[3]吴桂芳.我国±500 kV直流输电工程的电磁环境问题[J].电网技术, 2005, ( 11) .

[4]刘振亚.特高压直流输电技术研究成果专辑[M](2005) . 中国电力出版社, 2006.

[5]傅宾兰.葛-上±500kV直流输电线路的环境影响[J]. 中国电力, 1995( 1).

[中图分类号]G61

[文献标识码]A

[文章编号]1674-2273(2015)06-0017-02

[作者简介]王巍(1981-),男,安徽省辐射环境监督站国家注册核安全工程师,主要从事辐射环境监测、研究工作;陈玮(1984-),男,安徽省辐射环境监督站监测技术室国家注册核安全工程师,主要从事辐射环境监测、研究工作。

[收稿日期]2015-05-22