中国农村居民社会福利意识研究——基于北京市的抽样调查

2015-02-26张瑞凯

张瑞凯

中国农村居民社会福利意识研究——基于北京市的抽样调查

张瑞凯

摘 要:社会福利意识是影响一个国家社会福利体系效能的直接因素。本研究显示,我国农村居民的社会福利意识呈现混合福利偏自由主义的倾向,更多地将提高自身福利水平寄希望于自己的勤劳努力和聪明才干上,认为个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要;在福利分配原则上更倾向于“选择性”这一原则;在供给机制上,更赞同社会福利领域采用市场机制分配资源。就影响其福利意识的因素,研究显示,中国传统文化深深影响着该群体的福利意识;个体的人力资本因素对其选择偏向自由主义倾向发挥了重要影响。

关键词:农村居民;社会福利意识;福利混合主义

自20世纪90年代以来,随着社会福利研究中的“文化转向”,福利文化在社会保障制度研究中的重要作用日益引起研究者重视。福利意识作为福利文化的集中体现,更是得到了学术界的重视。学术界认为,社会福利意识是影响社会福利体系效能的直接因素,在塑造一个国家的社会福利政策体系中具有重要作用,甚至有学者明确提出“影响一个国家做出何种福利选择和安排的主要因素,并不是此前很多研究中辩称的政体类型或经济发展模式,而更多的是国家精英和普通民众对彼此的看法和期望,以及一国当时对国家和市场职责划分的主流态度”①苏黛瑞:《社会救助的根源:对福利体制,目标与方法之差异的初步思考》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2013(1)。,因此,美国会建构个人主义取向的社会福利制度,英国会在二战之后选择建设“福利国家”。

第六次全国人口普查显示,居住在乡村的人口为6.7亿,占全国总人口的50.32%,其中外出务工人员达2.2亿,异地务工达1.3亿。如此大规模群体的福利状态直接关系到社会的整体福利水平。剖析这一群体关于社会福利最根本的价值理念以及影响因素,对于有效安排福利制度、改进政策效果,具有突出的实践和理论意义。

一、社会福利意识形态及其操作化

(一)社会福利意识形态的界定

关于什么是“社会福利意识形态”,学术界的界定多元不一。王思斌认为,社会福利意识形态是指一个社会或群体所具有的关于社会福利的价值体系,包括如何看待社会福利、社会福利的责任观、获得社会福利的正当性等问题,其是个人对社会福利定型化的思考模式与观念,一旦形成再促使其改变是非常缓慢与不易的。社会福利的意识形态不但能引导个人审视与评判社会福利的现况,且能够作为社会福利未来发展的参考依据。①王思斌:《底层贫弱群体接受帮助行为的理论分析》,载王思斌主编:《中国社会工作研究》(第四辑),北京:社会科学文献出版社,2006,第11页。台湾学者林万亿认为福利意识形态是指一组对福利的意见、态度、价值,以及一种关于人与社会的思考方式。②林万亿:《影响台湾民众社会福利态度的因素》,《台湾大学社会学刊》,1997(25)。谢美娥在林万亿的基础上,进一步对社会福利意识形态进行了明确界定,即社会福利意识形态是影响社会福利发展的一套逻辑性概念组合,也就是社会大众对于社会福利的意见、信仰、态度和价值的组合体,用以思考人与社会福利的关系,可以引导认知社会福利,提供对社会福利现况评估和未来社会福利发展的概念组合。③谢美娥:《大台北地区一般民众与低收入民众社会福利意识形态与社会福利需求之比较研究》,《台湾大学社会学刊》,1995(24)。吕宝静则从国家与福利的角度来界定社会福利意识形态,认为“社会福利意识形态是一组共享的社会福利理念,其用来解释与批判政策。易言之为一组对福利国家的构思。通常这组社会福利的意识形态指涉国家对社会福利介入的深度与广度,而其形成受到国家的组成、文化以及政治经济结构与发展的影响。”④吕宝静:《社会福利的意识形态》,载《台湾地区社会意向调查八十年六月专题调查报告》,中研院中山人文社会科学研究所,1991。

综上,虽然学术界对福利意识形态的界定存在分歧,但都强调福利意识形态的基础性、稳定性和指引性。基础性指社会福利意识是一个社会或群体所具有的关于社会福利的价值体系,包括如何看待社会福利、社会福利的责任观、获得社会福利的正当性等问题。稳定性指其一旦形成就不易改变。指引性指社会福利意识不但能引导个人审视与评判社会福利的现况,且能够作为社会福利未来发展的参考依据。本研究认为,社会福利意识是社会成员关于获得社会福利的正当性、福利产品的分配原则、福利产品的供给主体、供给方式等方面定型化的意见和态度。

(二)社会福利意识形态的操作化

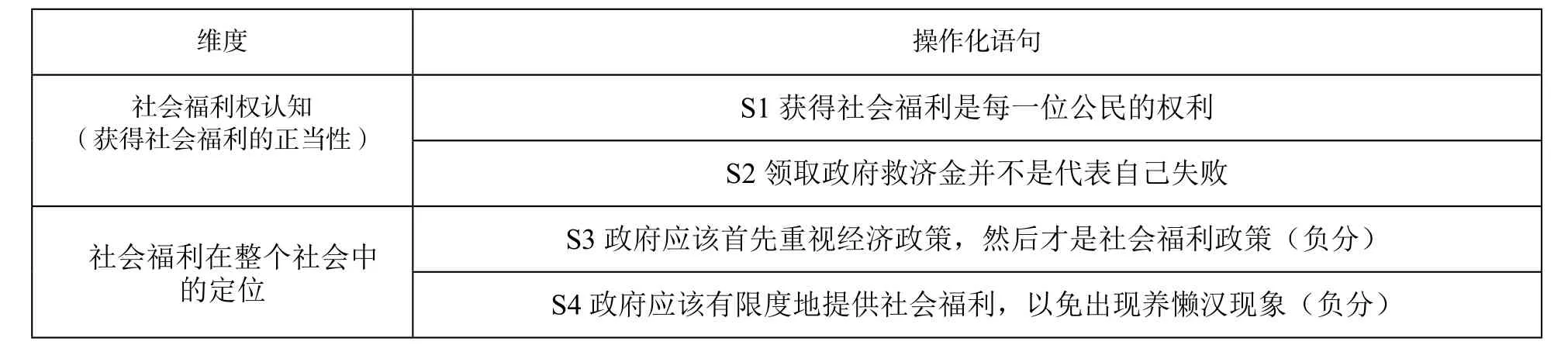

系统梳理人类社会福利实践中产生和形成的各种思想、意识、态度等,不难发现,其讨论的核心议题可归纳为五个“W、”一个“H”:为什么要提供福利(why)? 谁来提供福利(who)? 给谁提供福利(whom)?提供什么内容的福利(what)?社会福利在整个社会中的定位(where)?怎样提供福利(how)?⑤毕天云:《社会福利场域的惯习——福利文化民族性的实证研究》,北京:中国社会科学出版社,2004,第3页。考虑到“提供什么内容的福利”受社会经济发展水平、历史文化传统等多种因素的影响而内容涉及领域过多,本研究没有将其列为测量福利意识的维度。就其他五个维度,借鉴澳门学者赖伟良、台湾学者林万亿等人的操作化语句,本研究构建了由社会福利权认知、社会福利功能定位、福利分配原则偏好、福利供给主体偏好、福利提供机制偏好五个维度组成的“农村居民社会福利意识形态测量量表”(见表1)。

表1 农村居民社会福利意识形态测量量表

续表

该量表总计包含11条操作性语句,让受访者选择回答:“十分同意”、“同意”、“中立”、“不同意”和“十分不同意”,分别记为5、4、3、2、1分。

本研究在正式调查前选择了30名农村居民进行重复测试(间隔一周),根据两次测量结果计算重测系数为0.95,显示该量表具有一定的可信度。就量表的效度,本研究使用因子分析对30名农村居民测试结果进行结构效度分析,将12项测试语句正交旋转,11个陈述语句可以综合为3个因子,其因子负荷量大于0.756,累积方差贡献率为49.07%,表明本量表具有良好的建构效度。

(三)研究方法及调查对象基本情况

鉴于现实条件限制,本次调查采取非概率抽样中的判断抽样方法,从北京市农村户籍人口多的区县中抽取了房山、门头沟、延庆三个区县进行了调查。本次调查共发放问卷380份,回收380份,经过两步筛选,即逻辑关系设定相关的未填项标准,及以性别、年龄、社会身份等基本变量筛选,有效问卷340份,有效回收率达89.5%。

表2 被访者年龄分组

从年龄结构来看,本次调查对象平均年龄为36岁,年龄最小为16岁,最大为81岁。其中,30岁以下的新生代农民工占了样本量的42.9%。从性别结构看,女性占了55.3%,男性占了44.7%,女性高于男性。在民族构成上,本次调查的农村居民主要以汉族、回族、满族为主,其中汉族比例最高,占了95.5%,回族、满族分别占了1.2%、3.3%。在文化程度上,被访农村居民的文化程度以高中(包括中专、职高、中技)为主,占22.4%;其次是大专学历(20.9%),大学本科学历排在第三位(20.4%),初中学历排在第四位(19.1%)。

二、农村居民社会福利意识现状、群体分化及影响因素

(一)农村居民社会福利意识现状

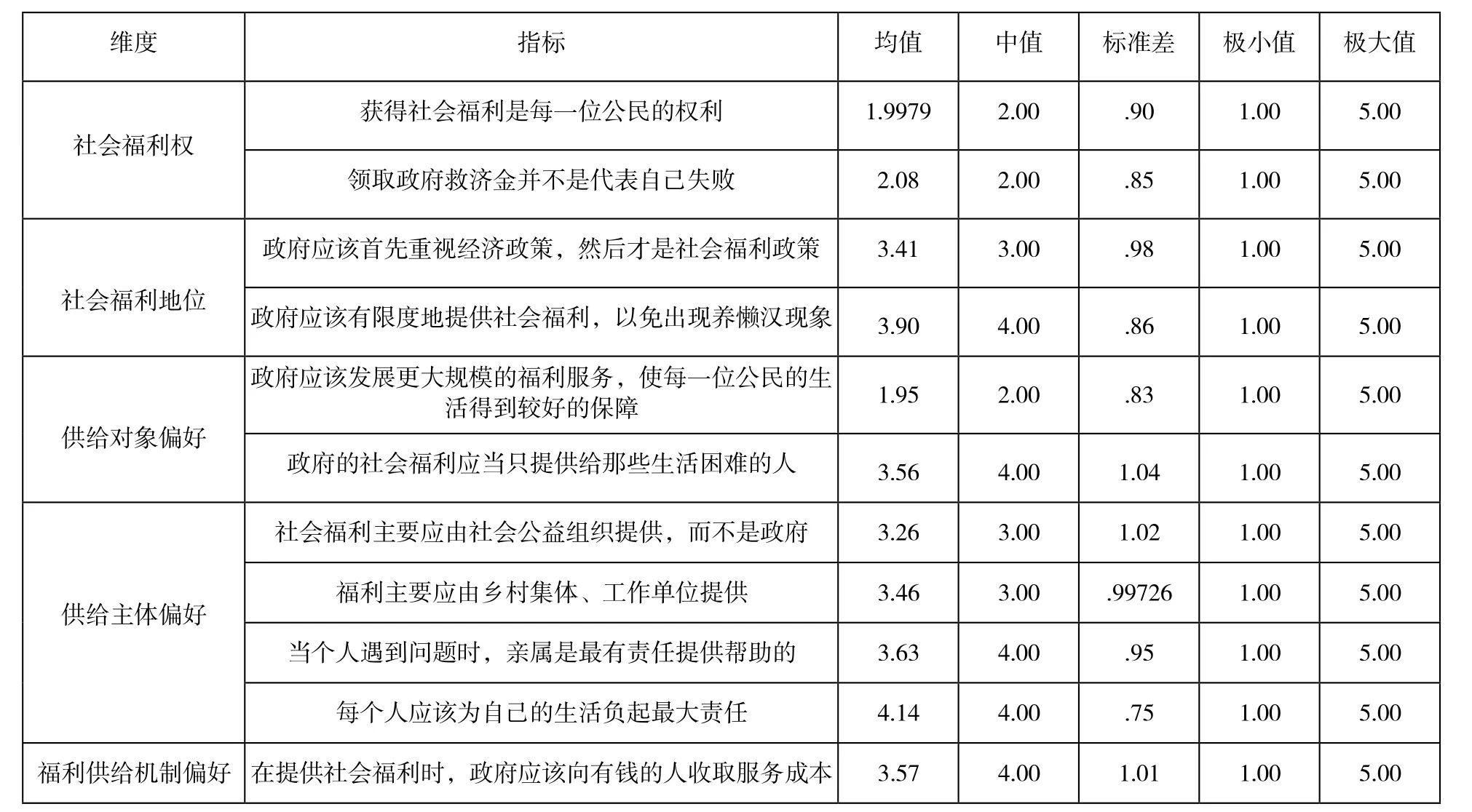

表3 农村居民社会福利意识形态量表各指标得分

表4 农村居民社会福利意识总量表、分量表得分

1.对社会福利权的认知。福利获得的正当性理由经历了“剩余观”、“恩赐观”、“解决社会问题、实现公共利益”等观念变化。自从马歇尔提出“公民权”的概念后,“享受社会福利是公民的一项基本权利”得到了不同国家的普遍认可。因此,本研究将“福利获得是一项基本的公民权”、“领取政府救济金并不是代表自己失败”作为福利获得正当性理由的操作化语句。调查显示,“获得社会福利是每位公民的权利”这一语句的平均得分仅为2分,只有7.4%的被访者表示同意这一观点,高达79.2%的被访者不认同这一观点。就“领取政府救济金并不是代表自己失败”这一语句的得分也仅为2.08,高达73.9%的被访者不认同这一观点。这一结果非常明确地显示出农村居民不认为福利是社会成员普遍享有的社会权利。

2.对社会福利体系地位的态度。长期以来,我国的社会福利政策淹没在以经济建设为中心的社会发展战略之中,成为实施国家经济政策的辅助工具。直到进入21世纪,伴随着经济社会的转型、和谐社会目标的确立,社会福利政策的地位和作用才开始受到重视。在农村居民心中,社会福利制度占据着什么样的位置?调查显示,“政府应该首先重视经济政策,然后才是社会福利政策”这一语句的平均得分为3.41,高达44.7%的被访者赞同这一观点,有39.9%的受访者选择了“中立”,还有15.4%的被访者明确表示“不同意”。由此可见,农村居民对社会福利政策在国家运行中地位的判断依然处在较为弱势的位置。当问他们对“政府应该有限度地提供社会福利,以免出现养懒汉现象”这一语句的态度时,其平均得分为3.9,有72.3%的受访者同意这一看法。从这一指标反映的情况看,我国农村居民认为经济政策具有更重要的地位、认为社会福利政策是促进经济增长的一种辅助工作。并且,他们不接受庞大规模的福利制度,担心这类体制会对个人的自助能力造成影响。

3.福利供给对象偏好。对于福利供给对象的选择标准上,本研究主要围绕普遍性原则、选择性原则两个主轴进行设计。选择性原则强调对社会成员进行甄别,那些收入低、患病、伤残、丧失工作能力等弱势群体才能享受福利服务。普遍性原则认为享有福利是全体公民的权利,强调应该一视同仁地为全部有特定需要的人(甚至全体国民)提供服务。对于普遍性原则,只有3.9%的受访者同意“政府应该发展更大规模的福利服务,使每一位公民的生活得到较好保障。”这一看法(平均得分为1.94),高达78.8%的被访者明确不赞同这一观点。就代表选择性原则的操作语句“政府的社会福利应当只提供给那些生活最困难的人”(平均得分为3.9),高达59%的被访者表示同意,表示不同意的被访者仅占17.1%。从统计结果来看,在福利对象上,农民居民更倾向于选择性这一原则。

4.对福利供给主体的偏好。“由谁提供社会福利”是社会福利运行过程中至关重要的环节。20世纪50年代至20世纪80年代,中国政府在社会福利供给中的地位越来越重要、作用越来越突出,由私营企业、雇主、慈善团体、志愿机构等主体组成的私人系统的作用被长期忽视,甚至于“国家 ( 依托单位、集体) 是社会福利的唯一主体”①李迎生:《国家、市场与社会政策:中国社会政策发展历程的反思与前瞻》,《社会科学》,2012(9)。。20世纪90年代之后,福利供给主体的类型和数量不断增加,并日益呈现出由政府、初级群体(包括家庭、亲属、朋友、邻里等)、就业组织、互助组织、志愿者组织、商业性服务机构、非政府—非营利组织组成的多元化趋势。②毕天云:《社会福利供给系统的要素分析》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2009(5)。那么,中国农村居民在福利供给主体的选择上有何偏好呢?当问及志愿体系在福利供给中的角色时,有22.7%的受访者不同意“社会福利主要应由社会公益组织提供,而不是政府”(平均得分为3.26),持中立意见者达37.7%,表示同意者占了39.6%。对于工作单位在福利供给中的角色,有49.1%的被访者同意“福利最主要应由乡村集体/工作单位提供” (平均得分为3.45),持中立意见者占34.7%,表示反对的占16.2%。就家庭和亲属的责任,“当个人遇到问题时,亲属是最有责任提供帮助的”这一语句的得分为3.62,高达55.8%的被访者表示认同这一观点,有33%的被访者持中立立场,仅有11.3%的被访者表示反对。就个人的责任,“每个人应该为自己的生活负起最大责任”的平均得分为4.14,高达82.3%的被访者表示认同,有15.6%的被访者持中立立场,仅有2.1%的被访者表示反对。

由此可见,在政府、第三部门、工作单位或村集体、家庭、个人这些重要的福利供给主体的排序上,在农村居民看来,个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要,政府的福利角色比慈善团体及志愿机构重要。其中,个人排在第一位,其次是家庭,工作单位、村集体排在第三位。

5.福利供给方式偏好。社会福利供给方式即资源落实到受益者的机制,直接影响着社会福利体系的效果。国内外的实践显示,由政府直接供给或运营、通过市场机制供给是两种主要机制。本研究对这一维度操作化时主要强调“市场机制供给”这一方式。“在提供社会福利时,政府应该向有钱的人收取服务成本”这一语句的得分为3.58(满分为5分),有47.5%的被访者表示非常同意这一方式,有30.4%的被访者表示中立,表示不同意的仅占了13.4%。这显示农村居民比较赞同社会福利领域采用市场机制分配资源。

(二)农村居民福利意识的群体分化

近年来,农村居民的分化已然成为事实。不同农民群体在职业特征、收入状况、年龄结构等方面呈现出不同的发展趋势,产生了不同的社会保障需求。以11个描述语句为变量基础,对农村居民福利意识量表得分进行聚类分析,可将其区分为意识导向特征互异的3个分群体。①利用判别分析法检验聚类结果,340个样本中290个被正确判别,正确判别率为85.3%,聚类效果较好。根据每一类群体量表得分的特征,可将农村居民分为三个群体。

第一类群体高度反对普遍福利权,在“获得社会福利是每一位公民的权利”得分仅为1.65,在三个群体中得分最低。在社会福利地位这一维度的两个表述上,其得分分别为4分、4.23分,显示他们非常不认同福利制度占据重要位置。在福利覆盖对象维度上,他们强烈反对福利分配的普遍性原则,认为福利只能提供给特定困难人群。就福利供给主体,他们高度赞成个人为自己的行为负责,认为工作单位、家庭等主体的重要性高于政府。就福利供给机制,他们高度赞成市场机制,得分高达4.27。根据这一群体的福利意识特点,本研究将之命名为“自由主义型”,占样本总量的30.7%。

表5 第一类群体的量表得分

相对于第一类群体,第二类群体非常重视公民普遍的福利权利,在“获得社会福利是每一位公民的权利”上的得分为3.1573,远远高于第一群体。在福利分配原则上,该群体更倾向于普遍性原则;在福利供给主体上,其对政府的期待高于工作单位、亲属等;在福利分配机制上,其不太赞同市场化这一机制。根据这一群体福利意识的特征,本研究将之命名为“国家干预主义类型”,占样本总量的24.2%。

表6 第二类群体的量表得分

第三类群体在福利意识的维度上的得分与第一类群体很相似,他们也反对“社会福利是每一位公民的权利”这一观点,但是反对程度低于第一类群体。就福利对象偏好,他们赞同福利应当只提供给那些生活困难的人,但同时也赞同政府发展更大规模的福利服务、使每一位公民的生活得到较好的保障。就福利供给对象,他们同样认为个人、家庭、工作单位承担主要责任,但对政府承担责任期待增加,高于第一类群体。该类人群既重视社会公平,也强调个人责任,强调服务成本的合理分担,本研究将之命名为“福利混合主义”,占样本总量的45.1%。

表7 第三类群体的量表得分

续表

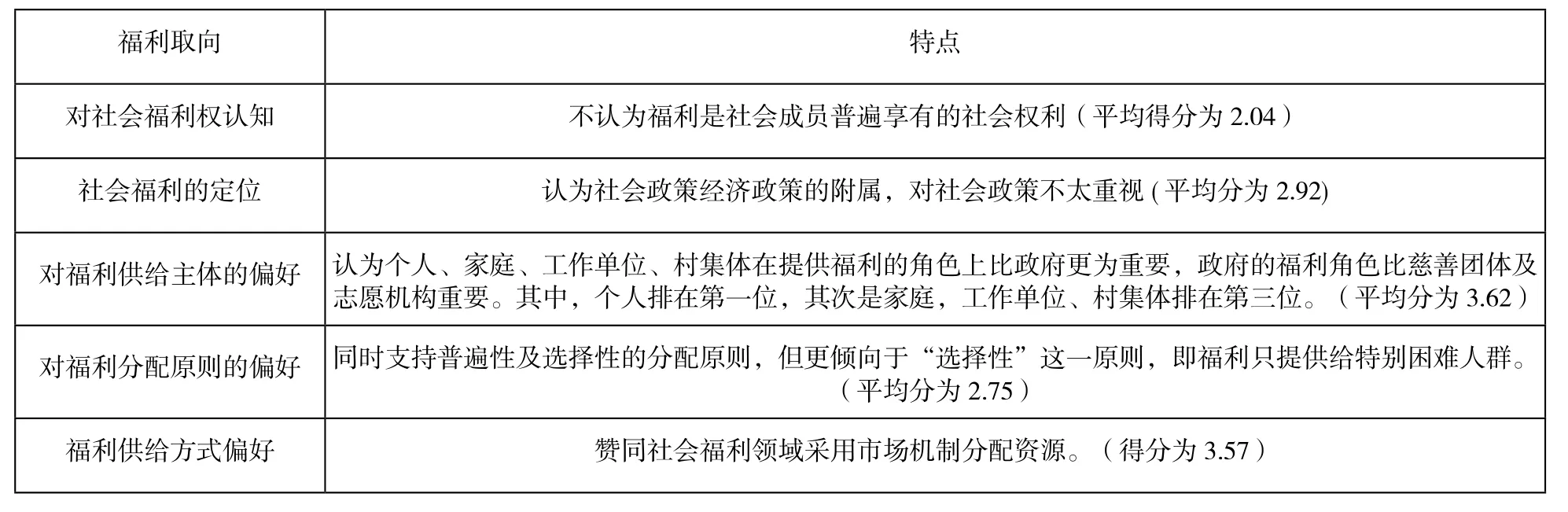

综合上述分析,本研究认为,我国农村居民的社会福利意识可分为三种类型,占主导地位的是混合福利偏自由主义倾向,即其更多地将提高自身福利水平寄希望于自己的勤劳努力和聪明才干上,认为个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要。他们不认为福利是社会成员普遍享有的社会权利,因此,在福利分配原则上虽然同时支持普遍性及选择性的分配原则,但更倾向于“选择性”这一原则,即福利只提供给特别困难人群。在供给机制上,更赞同社会福利领域采用市场机制分配资源。对于社会福利制度的地位,他们认为是从属于经济政策的。

三、影响农村居民福利意识的因素

蒂特马斯指出,社会政策(即社会福利制度)不是处于真空状态之中,它总是置于一定的社会文化环境中,“在研究别国的福利制度时,我们见到它所反映该社会的主导文化和政治的特征”①蒂特马斯:《社会政策十讲》,吉林出版集团有限责任公司,2011,第172页。。因此,人们在回答和解决“为何提供福利”、“福利应该给谁”等五个问题时,文化的作用会一再地体现出来,并进而影响到一个国家的福利模式。②毕天云:《福利文化引论》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2005(3)。因此,本研究将文化因素作为一个重要影响因素,在问卷中的操作化语句为“遇到困境时会向谁寻求帮助”、“对贫富差距的认知”、“个人遇到问题时如何解释和归因”。

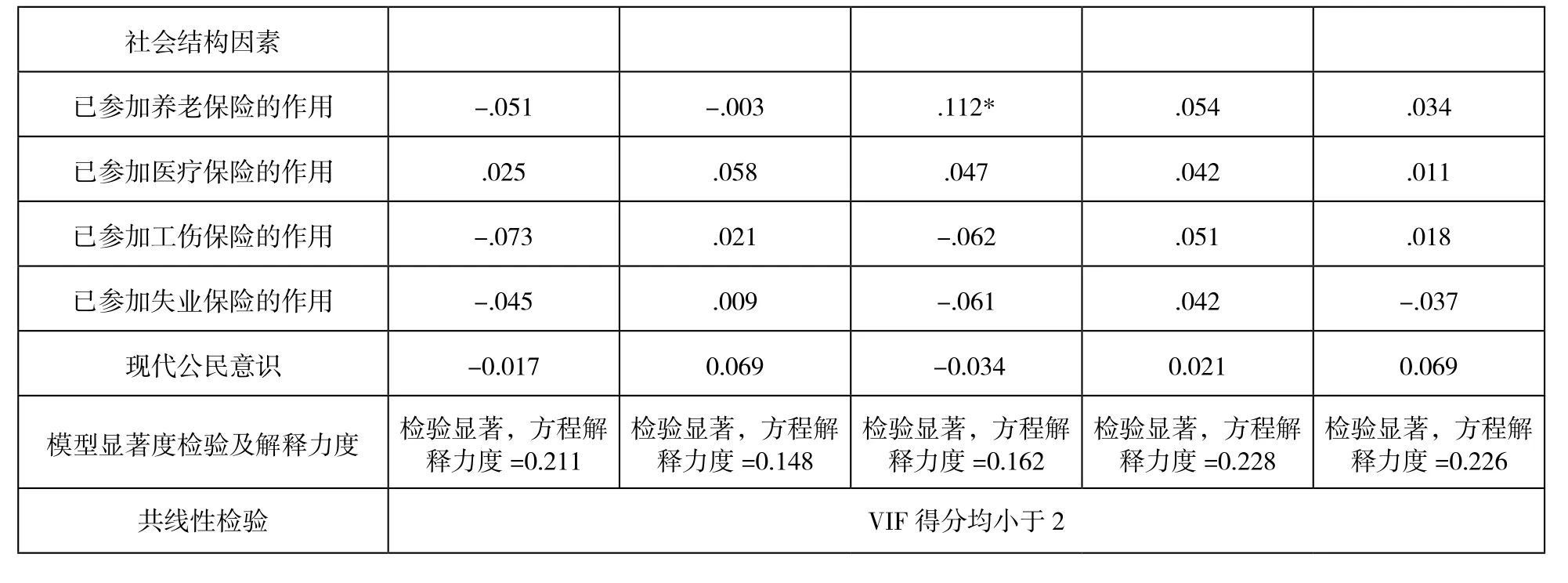

除了文化传统,社会福利意识形态总是会受到一个社会的经济发展水平、主导价值观念、权利教育的普及程度等因素影响。对于社会结构这一影响因素,本研究主要从农村居民对已参加的社会福利制度效果的评价、作为现代公民的社会参与意识两个维度进行研究。问卷中,体现社会福利制度效果评价的题目是:“对养老保险效果的评价”、“对医疗保险效果的评价”、“对工伤保险效果的评价”、“对失业保险效果的评价”。测量公民意识的题目为:“如果有机会参加县长、区长的直接选举,我一定会积极参加投票”、“我了解我们社区的事情,所以我有权参与社区的事务。”(选项为:“十分同意”、“同意”、 “不同意”和“十分不同意”,分别记为4、3、2、1分)。

从个体层次看,一个人的社会福利意识水平还会受其年龄、教育程度、身体健康程度、收入等个体人力资本、个人生活中客观风险存在情况、对未来风险的感知和评价等因素的影响和制约。在问卷中,体现个人生活中客观风险存在情况的题目由“过去3年内的失业次数”构成。对未来风险大小的评价操作化为“对失业的担心程度”、“对未来养老的担心程度”、“对生病后医疗费用的担心程度”三个语句。

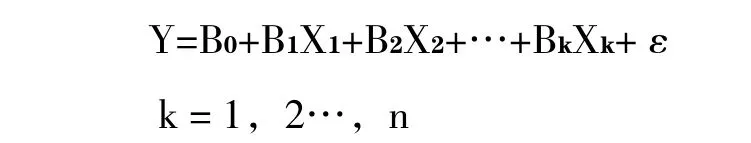

以农村居民的社会福利权认知、社会福利在整个社会中的定位、福利分配对象偏好、福利供给主体偏好、福利供给方式偏好为被解释变量,以文化传统、社会结构、个人因素(年龄、收入、文化程度、身体健康程度、客观风险存在情况、对未来风险的感知和评价)为解释变量建立多元线性回归模型:

其中,Y 表示农村居民的社会福利意识分量表的得分;Xk表示解释变量,包括;ε为未被解释的残差。

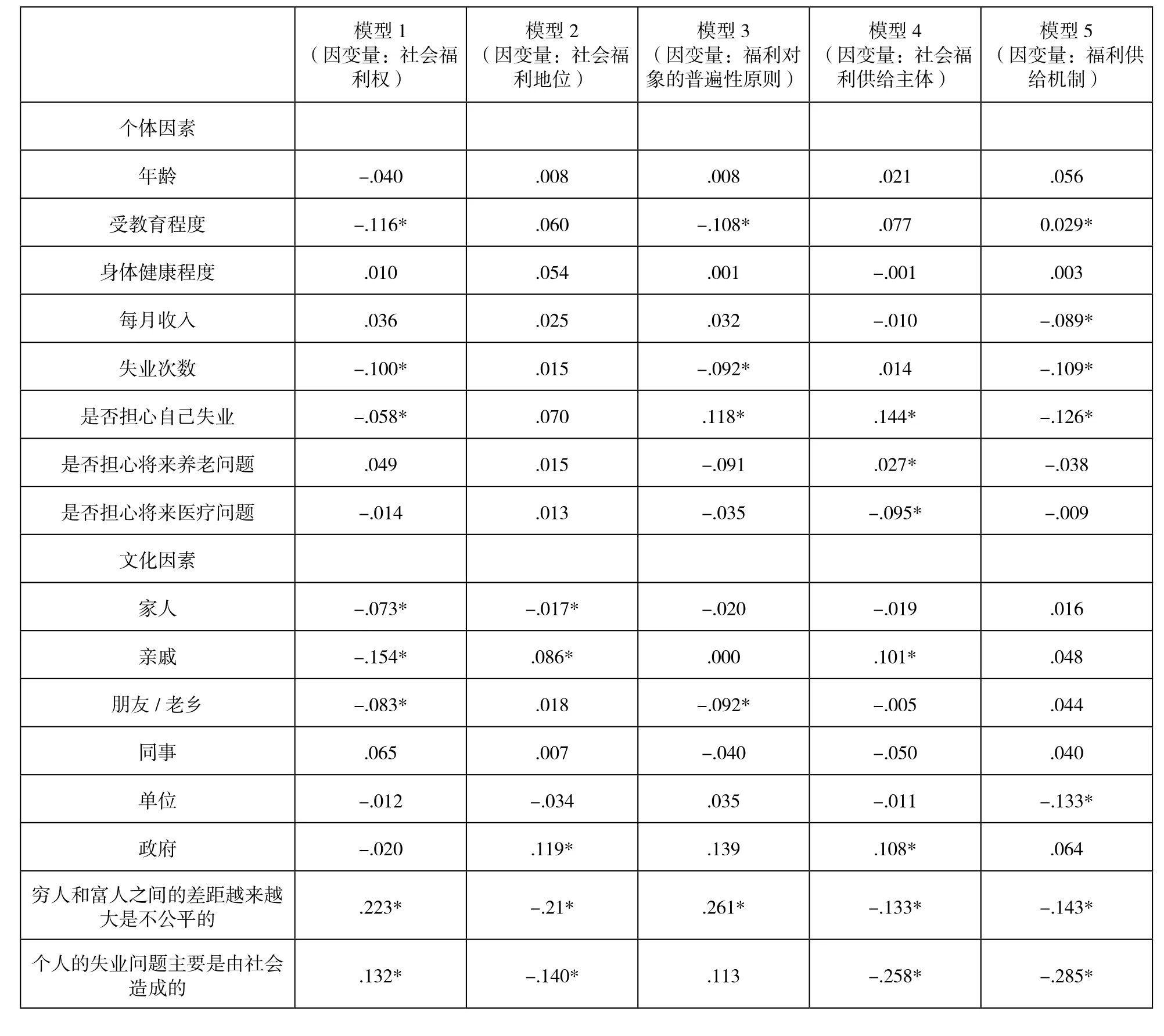

表8 回归结果分析

续表

(一)对社会福利权的影响

回归结果显示,人力资本中文化程度越高的农民,越不认同普遍福利权(标准回归系数=-0.116 )。客观风险存在情况中,失业次数越高(标准回归系数=-0.100),越不认同普遍福利权;主观风险评估中,对未来失业担心程度越低,越倾向不认同普遍福利权(标准回归系数=-.058)。

就文化因素对社会福利权认知的影响,回归结果显示,越倾向于向家庭、亲属、朋友求助的农村居民,越反对社会福利权(标准回归系数=-0.073);越认同贫富差距是不公正的农村居民,越认同普遍福利权(标准回归系数=0.223);越倾向于将个人问题原因归因于社会、政府的农村居民,越认同普遍社会福利权(标准回归系数=0.132)。

(二)对社会福利地位的影响

回归结果显示,个体因素和社会结构因素对农民居民关于社会福利地位认知的影响均不显著,只有文化因素的影响显著。具体来说,越倾向于向家庭求助的农村居民,越倾向于认同提高社会政策的地位(标准回归系数=-.017);越倾向于向亲属求助的农村居民,越倾向于认同经济政策比社会政策重要(标准回归系数=0.086)。越倾向于将个人问题归因于社会、政府的农村居民,越倾向于提高社会政策的地位(标准回归系数=-0.140)。越认同贫富差距是不公平的农村居民,越倾向于提高社会政策的地位(标准回归系数=-0.205)。

(三)对福利对象选择原则的影响

回归结果显示,社会结构对福利对象选择原则的影响不显著。个体因素中,文化程度越高的农村居民越倾向于选择性标准(标准回归系数=-0.098);客观风险中失业次数越多的农村居民,越倾向于选择型原则(标准回归系数= -0.092);主观风险中对失业担心程度越低的农村居民,越倾向于普遍性原则(标准回归系数=0.118 )。

文化因素中,越倾向于向家庭、亲属、朋友求助的农村居民,越倾向于选择性原则(标准回归系数=-.092 );越倾向于把个人问题归因为社会、政策的农村居民,越倾向于认同普遍性原则(标准回归系数=0.113);越认同贫富差距是不公平的农村居民,越倾向于选择普遍性原则(标准回归系数=0.189)。

(四)对福利供给主体选择的影响

回归结果显示,社会结构对社会福利供给主体选择偏好的影响不显著。个体因素中,人力资本、客观风险的存在情况影响不显著;对政府信任程度越高的农村居民,越倾向于选择多元主体(标准回归系数=0.160);主观风险中,对失业、养老问题担心程度越高的农村居民,越倾向于多元主体(标准回归系数=0.114 、0.027);对医疗风险担心程度越高的农村居民,越倾向于政府承担主要责任(标准回归系数=-0.095)。

文化因素中,越倾向于向政府求助的农村居民,越倾向于多元主体(标准回归系数=0.108);越倾向于把社会问题归因于社会、政府的农村居民,越倾向于政府作为福利主体(标准回归系数=-0.258);越认同贫富差距是不公平的农村居民,越倾向于政府承担主要责任(标准回归系数=-0.133)。

(五)对福利供给方式的影响

回归结果显示,社会结构对福利供给方式选择的影响不显著。个体因素中,文化程度越高的农村居民越倾向于采用市场化机制进行福利供给(标准回归系数=0.029);客观风险中,收入越高的农村居民越倾向于非市场化的供给机制(标准回归系数=-.089*);失业次数越多的农村居民越倾向于非市场化的供给机制(标准回归系数=-0 .109*)。主观风险中,对失业担心程度越低的农村居民(标准回归系数=-0.126 ),越倾向非市场化的供给机制。

文化因素中,选择政府作为求助对象的农村居民,越倾向于非市场化的供给机制(标准回归系数=-0.133 );越倾向于把个人问题归因为社会的农村居民,越倾向于非市场化的供给机制(标准回归系数=-0.258);越认同贫富差距是不公平的农村居民,越倾向于非市场化的供给机制(标准回归系数=-0.143)。

综合上述分析,本研究认为,对农村居民社会福利意识的影响因素中,文化传统的影响最显著。儒家的福利观念传统,如强调依靠家庭而不是国家,强调自立、勤劳致富等观念深深影响了农村居民的福利意识,使得他们将提高自身福利水平寄希望于自己的勤劳努力和聪明才干上,认为个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要。朴素的公平观又让他们希望政府在增加社会公平、减少贫富差距方面发挥较大的作用。

农村居民的个体因素中,个体人力资本、职业风险的影响显著。文化程度越高者,越相信自己有能力改善弱势状态,越倾向于自由主义的福利观;主观上对未来失业风险担心程度越低的农村居民,越倾向于自由主义的福利观;客观风险上失业次数越多的农村居民越倾向于政府发挥主导作用的国家干预主义。

相对于前两个影响因素,社会结构因素对农村居民的福利意识影响不显著。这在一定程度上说明我国政府出台的关于农村居民、农民工的福利政策、制度尚未对农村居民的生活带来显著的影响,进而暂时没有影响到他们的福利观。

四、结论与政策建议

(一)基本结论

社会福利意识形态领域长期并行着自由主义和国家干预主义两个流派。自由主义流派认为市场机制具有完美的自动均衡能力,强调社会成员个人对自己生活的责任,强调在福利提供方面个人的责任和市场作用的发挥,政府唯一要做的就是充当经济的“守夜人”。国家干预主义则主张由国家干预和参与社会经济活动,强调政府在应对社会风险发挥主要作用、强调自上而下地实行经济和社会改革,承担起对社会弱势群体的救助责任。20世纪80年代后期,随着“第三条道路”、福利多元主义、社会资本理论等新兴社会福利理论的兴起并逐渐获得重视,社会福利领域不再片面强调市场或国家的单独作用,而是开始强调市场、国家、家庭、民间组织等多元主体在抵御社会风险、增加社会福利中发挥作用。这就是说,社会福利意识形态开始出现了一种介于国家干预主义和自由主义之间的新的模式,这一利模式跨越左与右,兼容市场的灵活性与政府的保障性,强调福利供给的多元主体和公众的参与,有学者称这种福利意识为“福利混合主义”。

表9 中国农村居民社会福利意识形态的特点

综合调查结果,可以看到,我国农村居民的社会福利意识呈现混合福利偏自由主义倾向。他们认为社会政策经济政策的附属,对社会政策不太重视,不认为福利是社会成员普遍享有的社会权利;认为个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要,政府的福利角色比慈善团体及志愿机构重要。其中,个人排在第一位,其次是家庭,工作单位、村集体排在第三位;他们同时支持普遍性及选择性的分配原则,但更倾向于“选择性”这一原则,即福利只提供给特别困难人群。他们赞同社会福利领域采用市场机制分配资源。

(二)对完善农村社会福利制度的几点建议

基于当前农村居民社会福利意识形态的特点及影响因素,本研究认为针对该群体的社会福利制度未来的发展需要注意以下四个方面:

第一,提升政府责任,建构基于农村居民“公民”身份的“普惠型”福利制度。我国农民的社会福利制度具有非常显著的“自保障”特征。政府在福利政策制订、福利经费资助等方面承担更为重要的角色,建构基于农村居民“公民”身份的“普惠型”福利制度,使农村居民享有和城市居民一样的基本福利保障。

(责任编辑:方舒)

□社会工作

第二,适应农村居民混合福利偏自由主义倾向的社会福利意识特点,考虑传统文化影响,将中国农村以“自保障”为特征的乡村互助福利和国家福利有机结合,促进农村居民社会福利水平的提升。在儒家传统文化的影响下,长期以来,中国农民的社会福利意识具有非常显著的“自保障”特征,强调社会成员主要依靠自身力量(包括家庭、社区)去应对各种风险和意外,强调以家庭和社区等人际互动密切且能够共同参与的地域共同体为场所,以互帮互助、互惠互济为形式,以家庭、邻里、朋友、亲属、社会性法团等构成的支持性网络为依托,以向生活困厄者提供紧缺资源和服务为核心,以向受助人群提供经济供给、生活照料和精神慰藉为宗旨,以规避化解居民的生产生活风险为归宿①章长城、刘杰:《传统保障的现代构造与重塑》,《学习与实践》,2006(5)。。而本次调查结果也显示,我国农村居民的社会福利意识是混合福利偏自由主义倾向,在福利供给主体上,认为个人、家庭、工作单位、村集体在提供福利的角色上比政府更为重要。根据这一特点,当前农村居民的社会福利制度应在大力发展国家提供的普遍性保障基础上,通过多种渠道弘扬、保持乡村互助福利,并使其与国家保障相结合,从而能够更加灵活、更加全面地保障农村居民的生活质量。

第三,探索农村居民职业分化状态下的职业福利,使其成为提升农村居民福利水平的重要补充。职业福利是伴随雇佣关系的产生而产生的一种福利形式,但是长期以来一直处在被忽视的地位,尤其是在西方福利国家兴起之后更是一再被忽视,直到20世纪70年代福利国家财政危机出现,才开始受到重视。在过去30多年间,以职业福利替补公共福利已成为西方福利国家改革和发展的重要趋势,在保障员工生活质量、应对生活风险方面发挥着越来越大的、不可替代的作用。改革开放以后,农民在职业分布、人力资本、收入结构水平等方面都存在较大差异,尤其是职业方面的分化更是显著。如有学者提出根据农村居民从事的职业可以将其分为粮农、经济作物、农业生产大户、农业个体户、非农个体工商、农民工等①秦雯:《农民分化、农地流转与劳动力转移行为》,《学术研究》,2012(7)。。本研究的研究结果也显示,被访农村居民曾经经历的失业次数和对未来失业的担心程度都对其福利意识有显著性影响。因此,探索、发展农村居民职业分化状态下的职业福利是未来农村社会福利项目发展的重要方向。当然,在发展职业福利时,必须使其区别于计划经济体制下“单位福利”。

第四,根据农村居民外出务工家庭迁移的特点,探索以家庭为单位的农村外出务工人员福利政策。家庭是社会的基本单元,是每一个人生存、生活和发展的微观环境。自 20 世纪 70 年代开始,越来越多的国家清楚地认识到,家庭的发展在人口发展和社会发展中起着十分重要的作用,在应对社会风险时扮演着极其重要的角色。因此,西方发达国家在不同程度上介入了家庭的发展,在强调家庭责任的同时纷纷采取了支持家庭或重返家庭的行动,试图设计和实施以家庭为中心、以上游干预为导向的家庭政策与家庭服务②韩央迪:《家庭主义、去家庭化和再家庭化:福利国家家庭政策的实践与启示》,载家庭发展司与中国人口学会联合编辑:《家庭发展理论与实践获奖征文汇编》,北京:中国人口出版社,2013,第26页。。国内多项研究显示,中国农村居民外出务工的生活方式呈现“家庭整体流动”这一特点,因此,应综合考虑外出务工农村居民的家庭需要,以此为基础构建、调整、完善农村外出务工人员福利政策。

The Status and Characteristics of Peasants ' Ideology of Social Welfare——Based on the Sample Investigation in Beijing

ZHANG Rui-kai

Abstract:Ideology of social welfare plays a direct role in the field of social policy. The survey shows that the peasants ' ideology of social welfare is close to the Welfare Pluralism. On one hand, they expect the government to take the responsibility of providing welfare; On the other hand, they believe that the working units, families and individuals should also take more responsibility than the government. The peasants tend to “selectivity” and “market mechanism” in welfare distribution. Analyzing the influential factors, the traditional culture of China and the peasants' human capital have more influence on their ideology.

Key words:peasant;ideology of social welfare; welfare pluralism

作者简介:张瑞凯,北京青年政治学院副教授、博士,研究方向为社会福利政策理论与应用、社会工作本土化。(北京,100102)

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地2009年度重大项目“社会主义新农村建设中的社会政策研究”的阶段性成果。