神奇的古生物钟

2015-02-26冯伟民叶法丞谭超

冯伟民 叶法丞 谭超

神奇的古生物钟

冯伟民 叶法丞 谭超

前言

生物的生长离不开环境因素的制约。在地球绕太阳旋转的过程中,四季更替、昼夜变化、潮涨潮落无不对生物的骨骼生长产生周期性的影响,留下深刻的印记。不仅生物骨骼以生长环(带、纹)表现了这种周期的年、月、日变化,而且骨骼的矿物成分,结晶程度和微量元素也记录了环境的变化。在生物界,能反映年、月、日变化的生物非常多,其中海洋中最典型的明星动物有珊瑚、双壳类(如河蚌、蚶蛤之类)、腹足类(如蜗牛、海螺之类)、腕足类(如海豆芽之类)、头足类(如鹦鹉螺之类)、龟鳖、鲨鱼等。它们的年轮大都通过钙化的外壳、背甲、牙齿、鳞片等部位表现出来。而陆地上的树木也能很好地反映地球周期性变化。不仅如此,生物年轮的变化在指示温度、潮汐、光照等环境变化也有着重大意义。本文以几种典型的古生物钟化石类型为例,揭示它们在地球环境变化中的神奇作用。并以软体动物为例,介绍世界工业化革命以来的环境变化。

何谓古生物钟

一年四季,一日四时,无论是动物的作息摄食,还是植物的开花结果,它们总是那么循序有率,定时定点,就好像它们自带计时钟表一样。我们称这种存在于生物体生命活动内在节律性的无形"时钟"为生物钟。又由于这种现象与生理相关,故而又称为生理钟。

形成于亿万年前古生物,同样拥有类似的"计时"功能。在很多门类的化石的表壁上,有类似树木"年轮"的痕迹,记录着它们当时生长信息,科学家将此当作地质时期的计时器。这些记录着远古信息的古生物化石都是地质时代的见证物,即古生物钟。

古生物钟又被称为化石钟,是远古时期古生物化石所保留的生物生长的节律,它给我们带来了远古地球丰富而可靠的信息,忠实记录着包括地球自转速率变化、古气候变迁、大陆漂移等地质历史。

生物时钟

通过古生物钟了解过去

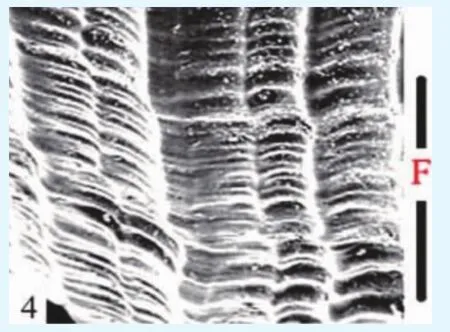

泥盆纪珊瑚生长纹

古生物钟的研究历史

1821年,古生物学家毕格斯比(Bisgsby)在加拿大大湖区采集的珊瑚化石上,发现其体壁上具有一些微细的层纹构造。他推测这些纹层也许可以指示出珊瑚的年代。一百年后,我国著名古生物学家马廷英,通过对现今珊瑚和珊瑚化石的系统比较研究,发现珊瑚的生长线可以反映环境(水温)的季节性变化,而且越远离赤道,珊瑚在结构上反映季节性变化就越明显。其密厚部分为寒冷季生长,疏薄部分为温暖季生长,表现在外形,则为膨大部分和缩小部分交替。

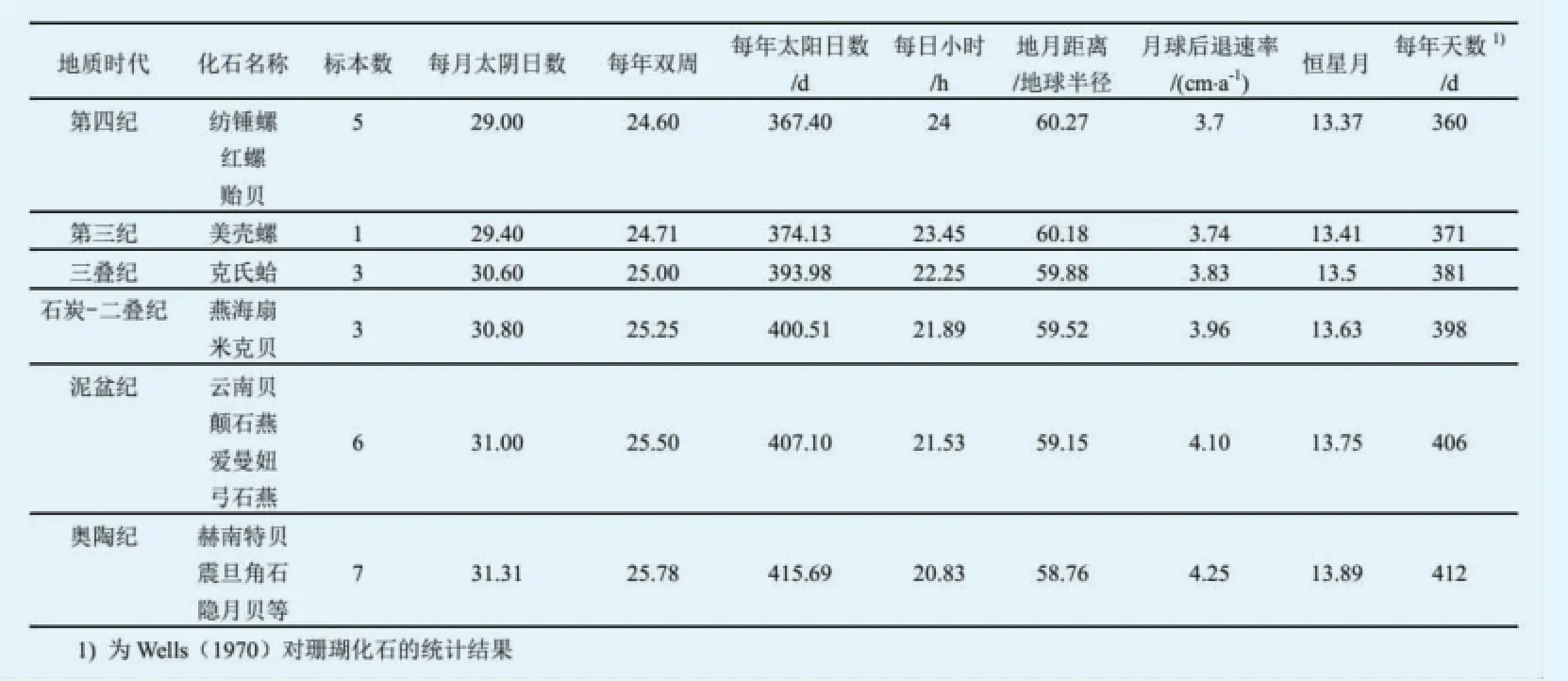

1963年,美国学者韦尔斯(J.W.Wells)发表论文,他在古代和现今珊瑚上发现"日生长纹",即反映昼夜变化的"日轮",并统计每一"年层"内日轮数量。发现现代珊瑚"日轮"每年恰为365左右,而在距今三亿多年前的泥盆纪,约为400,距今约三亿年的石炭纪,约为390,即年代越老,每年天数越多。而每天时数减少。到1970年,威尔斯又补充了若干新的数据,如晚奥陶世为412圈、中志留世为400圈,中泥盆世平均为398圈,早石炭世为398圈,中、晚石炭世分别为380和390圈。于是他确立了"古生物钟"的概念。20世纪六七十年代开始,古生物钟成为研究热点,研究对象从珊瑚扩展到双壳类、头足类、腕足类、层孔虫、叠层石以及植物等不同门类。

古生代以来每天天数(韦尔斯,1963)

现代珊瑚

徐道一等(1983)在"天文地质学概论"专著中专门论述了古生物记录与地球自转的演化,并指出只有叠层石才能提供前寒武纪时期的数据。其后,曹瑞骥(1991)在天津蓟县雾迷山组发现一种藻席Pseudogymnosolen叠层石交替生长的生物礁,发现了叠层石中可以指示日、月、季节的三级周期。并首次推算出,12亿年前地球每月的天数是40-49天。

叠层石上典型的生长纹路

古生物钟的研究方法

很多海洋生物在生理上与其生活的外部环境变化(如光照、水温等)有联系。因为月球与地球潮汐作用的影响,地球在过去不同的地质历史时期的自转速度和现在不一样,地球转的越来越慢了。具体表现就是每年和每月的天数在逐渐减少,而每天的时间却在增加。这些变化决定了海洋外部环境,如光照的变化,并反映在古生物的硬质壳体和骨骼的细微构造上,比如一些贝壳化石或珊瑚化石的生长纹层。而陆地上的古植物树木化石,其生长轮(年轮)也会受到当时环境的影响,同样可以起到反映地球环境变化的作用。科学家通过测量、统计、研究这些古生物化石上的生长纹层、生长轮,来进一步了解当时的古天文、古环境、古气候信息等。除了研究化石表面生长纹,技术上还可采用抛光法,薄片法,染色法,X射线法和CT扫描法等制作研究古生物钟的标本。

古生物钟的研究还常与天文学、地球化学、生物学、生理学等学科的研究方法相结合。

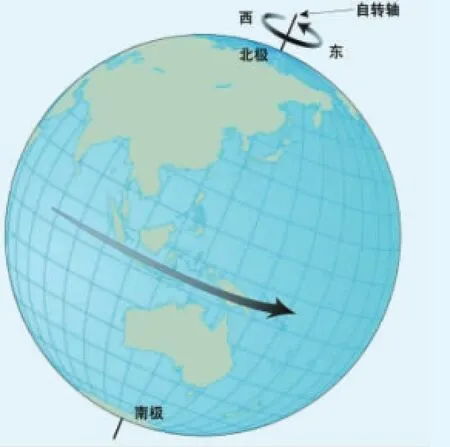

地球自转的变化影响古生物钟

古生物钟是怎样形成的呢?

为什么说化石是地质时代的见证者。那么化石上的"计时器"——即古生物钟是怎样形成的呢?科学家们提出了各种各样的学说。

湖汐说:潮汐对于海洋生物的生理过程和生活习性有巨大的影响。因为海水中的化学成份(如含盐量)以及压力、光线等海洋物理的条件。都与潮汐的变化有直接关系。生活在潮间带和潮下浅海中的现代的和化石的贝类,随着一天两次的涨潮而在贝壳表面上留下了生长层。

食物供给变化说:每一种动物,每隔一段时间,就都会由于饥饿而去寻找食物。动物的进食有周期性。有人作过现代珊瑚的实验,证明现代珊瑚也是定时饥饿,定时进食的,推测古代珊瑚亦应如此。

生育周期说:不论古代或现代珊瑚.都是每一个朔望月繁殖一次,在繁殖期间,珊瑚的全部活动在于生育幼体,于是正常的新陈代谢作用受到了阻碍,这时候骨骼上的碳酸钙的沉积量急剧地减少,直径收缩,在外观上,出现了环沟状的构造。生物期过后,又恢复了正常。

内生论与外生论:内生论者认为,某些生物体从遗传上就带有一种像钟一样的而且能够周而复始的循环周期,不受外界的影响(如生物周期说)。外生沦则坚持生物所以能够像上好了弦的钟表,主要原因是外来的有节律的刺激信号(如潮汐说,食物供给说)。他们认为:地球的自转,昼夜的交替以及日光、温度、空气、宇宙线、电磁场、引力和太阳黑子等,都是生物钟的演奏者。

纺锤螺双周生长纹

兰蚬日生长纹

震旦角石双周生长纹

粗饰蚶产卵间断纹

克氏蛤年生长纹

几种典型的古生物钟化石

珊瑚

珊瑚虫是一种腔肠动物,珊瑚虫幼虫阶段经过一段时间漂浮后会固定在先辈珊瑚的石灰质遗骨推上,并分泌出外壳,即外骨骼,也就是我们一般意义上的珊瑚,其主要化学成为是Ca CO3。

生长在海洋里的珊瑚,由于白天阳光充足,取食容易,珊瑚虫生长得快;到夜晚,情况相反,生长得慢。所以在珊瑚体的外壁上呈现出有规律的周期性变化,每隔一天便在钙质的外壁上出现一圈环纹,这就是生长线,这些环纹极为微细,其厚度一般小于50μ。同一年的环纹,前后排列颇为紧密,集合为稍宽的生长带。根据现代的珊瑚生长情况的观察,其外壁的每一条生长带包含有360~365条环纹(生长线),也就是与一年的大数大体吻合。只要计算一下生长带,任何化石或活标本的年龄也就清楚了。

珊瑚化石是一种典型古生物钟材料

珊瑚化石体壁上的细节

贝壳

贝壳主要指软体动物(如双壳类、腹足类、头足类等),它由外套膜分泌钙化物所形成。贝壳的生长速率是随着生物个体温度以及食物供应变化而变化的。在夏季,贝壳的生长相对较快。冬季则休眠或生长很慢。贝壳上的高亮带即为一年内的生长增量。白天,阳光明媚,温度适宜,贝类新陈代谢快,沉积碳酸钙形成浅色纹层;夜晚,光线减少,温度降低,贝类的新陈代谢也相对变慢,体内开始厌氧呼吸,酸脂含量升高,分泌物中有机质含量偏高,形成深色纹层。涨潮时,营养物质丰富,贝壳双壳开启,外界水流进入,沉积碳酸钙;当壳体关闭较长时间时,沉积作用中断,在这间断期间就沉淀薄层有机质。潮越大,壳体钙质层明显增厚,小潮时,钙质层则变薄。现代兰蚬的显微结构还可以看到半日生长纹层,即两条较宽的有机质层中间夹杂着一条较窄的有机质细带。

腕足也是一种典型的古生物化石钟研究材料

腕足化石与古生物钟

双壳类的生长纹很清晰

鹦鹉螺

鹦鹉螺是头足类的一大类型,有很长的演化历史。现代鹦鹉螺的两片隔膜之间的生长线的数目似乎是恒定的。即每段隔断的螺腔平均有30条生长线,这个数目,正好与太阴月(节律)的时间长短(29.53日)相吻合。因此,该动物外壳上的可见生长线条可能是按每天一条的速度生长的,而隔膜则是每一太阴月形成一块。对全世界奥陶纪以来的鹦鹉螺化石外壳研究表明,不同地区不同属种的鹦鹉螺,它们的生长线条数目都是相同的。而随着地质年代的推进,每段螺腔的线条数目呈不稳定地递减,即每月的天数在减少。这一发现与月球在远离地球的规律相一致。

鹦鹉螺的生长线

龟鳖

龟鳖目俗称龟,身上长有非常坚固的甲壳,它由拱起的背甲和扁平的腹甲构成。龟的外表面由角质盾片构成,龟甲的生长纹就是龟盾片上的纹路,背甲上表现为同心环纹(同心纹),一条同心纹代表一个生长周期。在龟生长时,骨板延伸,但表面盾片角质和色素还来不及生成,就是露出底下的骨板,表现出白色或淡黄色淡粉色这样的纹路,就像是由于盾片扩张而出现的裂缝,那就是新的生长纹。随着生长的进行,角质、色素填补了先生长的骨板,裂缝慢慢消失,就形成了成熟的生长纹(背甲上的同心纹或者腹甲上的规则细纹)。等下一轮生长高峰期新的生长纹又会爆出,周而复始,龟渐渐长大。盾片的生长纹并不是每年长一道,而且年龄愈大,生长纹愈模糊。生长纹一年长三四道、或者五六年长一道也都是很正常的。所以如果单从龟甲生长纹并不能准确推算龟类年龄,只可作为一种参考。

龟壳生长纹

鲨鱼

鲨鱼,属于软骨鱼的一支,一群板鳃类鱼的通称。鲨鱼的生长与大部分的鱼类生长类似,具有不均匀性,会在鳞片和骨骼上留下痕迹。比如在鳞片、耳石、鳃盖骨和脊椎骨等上面形成特殊的、排列规整的年周期环状轮圈,类似树木的"年轮"。这些生长轮的形成与鲨鱼生活的水温及食饵条件密切相关,也与外界因素包括饵料、温度、光照、水体大小、其他化学因子(如pH值、盐度、溶解氧)等有关。因此,其生长轮的形成并非总是以一年为周期。

鲨鱼类的年龄鉴定方法主要有组织鉴定,长度频率分析等。其中主要硬组织材料有椎骨、背棘和神经弓,可以通过观察硬组织上的轮纹结构判断鱼类年龄和生长情况。

鲨鱼椎骨

鲨鱼骨与生物钟

树木

在树木伐倒后,在树墩上我们可以看到有许多同心圆环,这就是我们所熟知的年轮,它是树木在一年的生长周期里所产生的一个个纹层,有些纹层可能并不仅仅代表一年,所以统称为生长纹。树干上的生长纹颜色有深有浅,形状有的是十分规整的正圆,有些会有些变形,这与其生长环境条件(气温、气压、降水量)密切相关。

在春夏季时期,气候和水分等环境适合植物生长,树干中的形成层的细胞非常活跃,分裂很快,生长迅速,形成的木质部细胞大,壁厚,较稀疏,输送水分的导管也多,颜色较浅;反之,秋冬季环境较差,植物生长较慢,形成的木质部较紧密,颜色较深。依次循环,随四季交替形成一圈一圈深浅交替的生长轮。

树木树干的生长还与所受阳光照射有关,朝南一面阳光照射充足,该面木质部生长速度快,年轮较宽,而背阴朝北的一面因阳光较少,年龄显得较狭窄。

树木生长轮和生物钟

古生物钟的应用

记录地球自转变缓

根据古生物钟的研究表明,地球自转速度至少从寒武纪以来是逐渐变慢的,这也符合天文学家的推算。同时,根据化石生长线的研究,地球自转周期变慢是不均匀的。地球自转周期变化大概分为三个阶段:(1)4.5亿~2.5亿年前,这一时期地球自转变慢速率较快,反映了地球和月球相互作用强烈。(2)2.5亿~0.65亿年前,这一时段地球自转速率变化较小,地球每年和每月的天数几乎没有变化,地月之间的位置处于相对平衡状态。(3)0.65亿年前~现在,该时期地球自转变慢速率明显加强。古生物学家发现,这两次地球自转速率变化的转折点和地球历史两次重要的生物大灭绝(二叠/三叠纪,白垩/古近纪)基本吻合。

了解地球自转天数甚至小时

许多古生物学家搜集到各地质年代的珊瑚化石,外壁环纹中找到各地质年代的每年天数。根据珊瑚化石的生长环纹还可以推算出该珊瑚生存时期每天应包含的小时数,其计算公式如下:现代每年的天数×每天时数=珊瑚化石生长环的圈数×X。X代表当时每天的时数。

珊瑚化石上的外壁环纹反映地球过去信息

奥陶纪以来地月轨道参数

证实月球正在远离地球

古生物钟研究证实,月球与地球的距离随着时间的推进也在有规律地发生变化。例如天文学家认为:由于潮汐的摩擦作用,地球对月球的牵引力也逐渐减少,基于这种原因,目前月球正在按每年5.8厘米的速度悄悄地远离地球而去,也就是说,过去的月球逃离地球的速度更快,例如白垩纪时,可能每年的速度为94.5厘米。这种推想,也被古生物钟所证实。

证实大陆漂移

古生物钟与大陆板块漂移

古今珊瑚的年生长值与温度有关,即海水温度愈高的区域,古今珊瑚的年生长值愈大;而且古今珊瑚的年生长值相近,则海水的温度也接近,由此可以通过比较年生长值,推测古温度。古今珊瑚的年生长值也与地理位置有关,离赤道愈近则愈大,离赤道愈远则愈小。另外,古今珊瑚的季候生长现象,离赤道愈近则愈模糊(因为地处热带,无四季变化之故),离赤道愈远的海域则愈清楚。台湾马廷英曾统计出珊瑚化石的上千个数据,详细地标出各地质历史时期的赤道位置(珊瑚总是生长在赤道两侧的海洋中)及两极的位置。他发现:各地质历史时期的赤道位置与两极位置大不相同,都曾经发生过位移,因而他提出大陆曾发生过漂移的设想。

揭示地球古环境变化

在揭示古环境、古气候研究中,陆地上的古植物生物钟--生长轮(年轮)起到了非常重要的作用。因为树木的生长轮结构和特点与树木生长地区的气候条件有十分密切的关系。通常,植物化石中的生长轮的有无能够反映当时的季节变化,生长轮的宽窄可以显示当时的水分情况。通过测定植物化石中生长轮的宽度的差异,可以推测出古气候要素的变化,获得古气候变化信息,弥补地史时期古气候研究的资料不足。与此同时,生长轮中的稳定碳同位素变化,也能体现古大气层二氧化碳浓度的波动历史。同样的,树木生长轮还可以保存过去曾发生过的随机事件,如地震发生、火山爆发和环境污染等等。

潮汐

叠层石与潮汐

古气候变化

树木年轮可以很好的记录古气候信息

软体动物在反映近代工业革命以来的环境变化中的特殊作用

软体动物的优势

树木年轮可以提供多达几千年来的温度、土壤湿度、营养的信息,但是由于树木的多孔性,树木年轮中的元素分布是不完整的。树木主要保存在大陆的温、热带,限制了它的应用。珊瑚骨骼可以反映热带、亚热带的气候和海平面变化,但由于钻孔生物的破坏,难以保存珊瑚骨骼中的化学信息。软体动物,特别是双壳类,被称为海洋之树(Tree of the Sea),因为它能灵敏地反映环境的变化。与树木和珊瑚相比,双壳类也有着明显的优势,这是因为它是全球分布,包括海洋、半咸水和淡水;具有硬而致密的碳酸钙壳,能够保存完整的化学元素,目前已知软体动物壳有50多种化学元素;具有清楚的年生长增值;具有较长的生命周期,许多双壳类具有很长的寿命,可高达200多年。

再造工业革命以来的环境变化的特殊意义

双壳类壳质生长速率,微细结构和化学元素的综合研究能够有效地指示环境的变化。通常在水介质营养发生变化时,壳质生长速率会急速增大或迟缓;壳质晶体在不同温度下的生长有很大的不同;显著的环境变化会使壳的表面增生次生结构和变形;化学元素的浓度也会发生变化。由于软体动物具有广泛的生态分布,可以在不同自然地理区发挥检测环境污染和再造地质历史中环境变化的重要作用。目前,双壳类主要用于这些方面的环境指示:酸雨造成的酸化作用,受污染区淡水的超营养作用,农业肥料污染,沿岸和海洋的污染,矿产污染,工业污染,能源污染,核能污染,森林的盲目砍伐、火山灰,大坝和汽车排气造成的污染。因此,在欧洲和美洲,双壳类被用来检测全球环境的变化,再造了近二百年来的环境变化,反映了环境污染逐渐增加的趋势。并且,建立了以软体动物双壳类为研究对象的环境监测网络。

双壳类年轮

双壳类年轮

温度曲线