滋阴清肺汤治疗寻常型痤疮的临床分析*

2015-02-26陈连芝,王根会,杨玉海等

滋阴清肺汤治疗寻常型痤疮的临床分析*

河北省威县人民医院皮肤科

陈连芝王根会△杨玉海△△雷明君△寇晓丽△△△(威县 054700)

提要目的:分析滋阴清肺汤治疗寻常型痤疮的临床疗效变化。方法:将符合病例选择标准的患者120例,随机分为治疗组与对照组,均予以复方吲哚美辛酊外用,盐酸米诺环素胶囊口服治疗,治疗组配合滋阴清肺汤每日1剂,分早晚两次温服。连用6周后观察皮损变化,进行评分。结果: 治疗组显效率达83.6%,对照组显效率达51.8%,治疗组与对照组比较差异有非常显著性(P<0.01)。 结论: 滋阴清肺汤治疗寻常型痤疮效果良好。

关键词寻常型痤疮;粉刺;酒刺;滋阴清肺汤;中医美容;疏风清肺滋阴;凉血解毒

痤疮是一种累及毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤疾病,中医学称之为“肺风粉刺”“酒刺”。主要发生于面部、前胸、后背等皮脂溢出的部位,好发于青春期,其中男性略多于女性,但女性的发病年龄早于男性。[1]临床上以黑头粉刺、白头粉刺、丘疹、脓疱、结节、囊肿及瘢痕等皮损为表现,病程长,易复发。其中以寻常型痤疮最为常见,因其常累及面部等皮脂溢出部位,且病情有复发倾向,严重影响着患者的颜面美观。[1]基于此,本临床研究通过对治疗组与对照组进行比较,分析滋阴清肺汤在寻常型痤疮中的疗效变化,从而进一步探讨治疗寻常型痤疮的新思路。

1资料和方法

1.1研究对象选择就诊于我院皮肤科的寻常型痤疮患者120例,纳入标准:(1)年龄18~35岁,病程6~8个月,皮损主要发生于面部,胸背部较少者。(2)根据Pillsbury国际改良分级法[1]评价后属于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的轻中度寻常型痤疮的患者。(3)近一个月未系统应用使用糖皮质激素类及维甲酸类药物。(4)否认系统性疾病及免疫系统疾病。⑸孕妇及哺乳期女性患者除外。

将120例患者随机分为治疗组和对照组,治疗组63例,其中男28例,女35例,年龄18~32岁,平均年龄(22.58±2.21)岁;其中Ⅰ级22例,Ⅱ级31例,Ⅲ级10例;肺经风热型42 例,肠胃湿热型16例,痰湿瘀滞型5 例。对照组57例,其中男26例,女31例,年龄18~35,平均年龄(23.89±3.56)岁;其中Ⅰ级24例,Ⅱ级26例,Ⅲ级7例;肺经风热型34 例,肠胃湿热型19例,痰湿瘀滞型4例。[3]经过两样本t检验,治疗组与对照组性别、年龄差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

*河北省中医药管理局资助项目:No.2011021

△河北省中医院皮肤科(石家庄 050011)

△△河北省邢台市人民医院皮肤科(邢台 054000)

△△△河北省中医药科学院皮肤科(石家庄 050031)

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断标准:好发青少年;皮损主要发生于颜面和胸背部等皮脂腺发达部位;皮损可表现为黑头粉刺、白头粉刺,炎症性丘疹、脓疱、囊肿、瘢痕等;慢性病程。[1]

1.2.2Pillsbury国际改良分级法:(1)轻度(Ⅰ级),以粉刺为主,少量丘疹和脓疱,总病灶数少于30个。(2)中度(Ⅱ级),有粉刺,中等数量的丘疹和脓疱,总病灶数在31~50个之间。(3)中度(Ⅲ级),大量丘疹和脓疱,偶见大的炎性皮损,分布广泛,总病灶数在51~100个之间,结节少于3个。(4)重度(Ⅳ级), 结节性、囊肿性或聚合性痤疮,伴疼痛并形成囊肿,病灶数多于100个,结节或囊肿多于3个。[1]

1.2.3中医诊断标准:(1)肺经风热型,丘疹色红,或有痒痛,或有脓疱;伴口渴喜饮,大便秘结,小便短赤;舌质红,苔薄黄,脉弦滑。(2)肠胃湿热型,面部、胸背部皮肤油腻,皮疹红肿疼痛,或有脓疱;伴口臭、便秘、溲黄;舌红,苔黄腻,脉滑数。(3)痰湿瘀滞型,皮疹颜色暗红,以结节、脓肿、囊肿、瘢痕为主,或见窦道,经久不愈;伴纳呆腹胀;舌质暗红,苔黄腻,脉弦滑。[2]

1.3治疗方法治疗组与对照组均给予盐酸米诺环素胶囊(惠氏制药有限公司,商品名美满)100 mg,每日1次顿服,外用复方吲哚美辛酊(贵州宏奇药业有限公司,商品名舒夫特),每日两次。治疗组同时给予自拟滋阴清肺汤,药用枸杞子、生地黄各20 g,玄参、旱莲草、土茯苓、枇杷叶各15 g,桑白皮12 g,黄芩15 g,白花蛇舌草12 g,丹参15 g,柴胡12 g。肿痛显著者,加乳香、没药;经前加重者,加香附、益母草;油脂较多者,加泽泻、山楂。水煎服,每日1剂,分早晚服用。两组均为6周1个疗程。

1.4疗效标准

1.4.1痤疮疗效评价标准:参照《中药新药临床指导原则(试行)》2002年版[3]制定疗效判定标准。其疗效判定的计算公式为(尼莫地平法),[(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分]×100%,具体疗效判定标准如下。痊愈,皮损消退,遗留色素沉着,症状消失,积分值减少≥95%;显效,皮损大部分消退,症状明显减轻,积分值减少≥70%;有效: 皮损部分消退,症状改善,积分值减少≥50%;无效, 皮损消退不明显,或临床症状反见恶化,积分值减少不足50%。显效率=(痊愈+显效)÷总例数×100%。

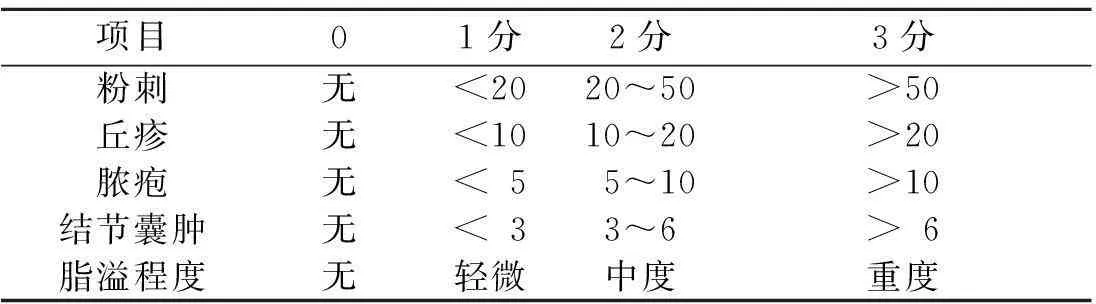

1.4.2痤疮临床评分标准: 详见表1。

表1 痤疮临床评分标准

1.5统计学处理采取SPSS13.0统计分析软件进行比较统计分析。计数资料用χ2检验进行统计学处理。

2结果

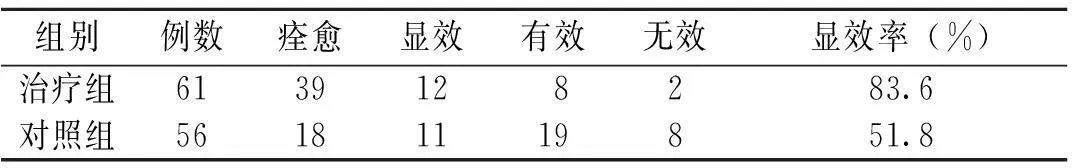

2.1治疗组与对照组疗效比较对照组中1例退出治疗,治疗组中2例退出治疗。治疗组显效率为83.6%,对照组为51.8%,两组比较,差异有非常显著性(P<0.01)。详见表2。

表2 两组疗效比较 (例)

2.2治疗组病情分级疗效比较Ⅰ级患者显效率为95.2%,Ⅱ级患者显效率为83.9%,Ⅲ级患者显效率为55.6%,其中Ⅰ级与Ⅱ级比较差异有显著性(P<0.05),Ⅰ级与Ⅲ级比较差异有非常显著性(P<0.01)。详见表3。

2.3治疗组中医分型疗效比较肺经风热型显效率为97.6%,肠胃湿热型显效率为56.3%,痰湿瘀滞型显效率为50.0%,其中肺经风热型与肠胃湿热型比较差异有显著性(χ2=16.279,P=0.000,P<0.05),肺经风热型与痰湿瘀滞型比较差异有显著性(χ2=13.249,P=0.000,P<0.05)。详见表4。

表3 治疗组分级疗效比较 (例)

表4 治疗组中医分型疗效比较 (例)

3讨论

寻常型痤疮是皮肤科较常见的慢性炎症性毛囊皮脂腺疾病,好发于青春期,其中男性多于女性,但研究发现女性的发病年龄早于男性。多种因素可导致痤疮的发生,不同年龄阶段性激素水平的变化,皮脂的大量分泌、痤疮丙酸杆菌、毛囊皮脂腺导管的角化异常及炎症等均可导致本病的发生,除此之外,遗传因素在一定程度可以影响痤疮的临床类型、皮损分布以及病程的长短。含糖、脂成分较高的食物等改变皮肤表面的脂类成分或增加皮脂的产生。精神因素对本病亦有一定的影响,在过度劳累、情绪紧张时可使病情加重。痤疮好发于面颊、额部、颊部和鼻颊部,其次是胸背部。初发损害为与毛囊一致的圆锥形丘疹,顶端呈黄白色,部分皮损因黑素沉积形成黑头粉刺。黑头粉刺继而形成炎性丘疹,顶端可有米粒至绿豆大小的脓疱。炎症继续发展,则可形成大小不等的暗红色结节或囊肿,囊肿破溃后,可形成窦道和瘢痕。本病通常以粉刺、炎症性丘疹及脓疱为常见皮损表现,结节、囊肿和脓肿在较重患者中可出现,炎症明显可伴有疼痛。[1]

中医认为痤疮属于“肺风粉刺”范畴,属于中医文献中“酒刺”范畴。《医宗金鉴·外科心法要诀》对肺风粉刺记载:“此证由肺经血热而成。每发于面鼻,起碎疙瘩,形如黍屑,色赤肿痛,破出白粉汁。”相当于西医的痤疮。中医认为本病是因素体阳热偏盛,气血郁滞,蕴阻肌肤而发;肺经蕴热,复受风邪,熏蒸面部而发;过食辛辣肥甘厚味,助湿化热,湿热互结,上蒸颜面而致;脾气不足,运化失常,湿浊内停,郁久化热,热灼津液,煎炼化痰,湿热瘀痰凝滞肌肤而发。[2]若病情日久不愈,气血郁滞,经脉失畅;或肺胃积热,久蕴不解,化湿生痰,痰瘀互结,致使丘疹日渐扩大,或局部出现结节,累累相连。[3]据此中医病机及入选病例证型,以疏风清肺滋阴为治法,给予滋阴清肺汤,方中枸杞子、生地黄、玄参、旱莲草为滋阴补肾,清热解毒,凉血活血;土茯苓、白花蛇舌草解毒消痈、清热利湿;枇杷叶、桑白皮、黄芩清肺经实热;配以丹参活血祛瘀,凉血消痈;柴胡清热解郁,疏肝理气。[4]诸药合用,共奏清热解毒,宣肺,滋阴之功效。同时现代药理研究证实枸杞子中含有枸杞多糖,能够增强肌体免疫功能;旱莲草全草中含有多种皂苷、鞣制,具有较强的抗菌、止血、镇痛作用;生地黄、玄参、土茯苓具有抗菌抑菌消炎解毒作用;枇杷叶、桑白皮、黄芩、白花蛇舌草能够解毒抗炎抗病原微生物;丹参中含有丹参酮及隐丹参酮等成分,可以促进组织的修复与再生,其中以刺激纤维母细胞分化、促进胶原纤维的形成最为显著,此外还可加速肉芽的形成,改善局部血液循环,缓解淤血程度,同时对过度增生的纤维母细胞有抑制作用,预防痤疮瘢痕的生成,隐丹参酮、二氢丹参酮,对体外的葡萄球菌、大肠杆菌、变性杆菌等均有抑制作用。[5]此研究通过对入选病例的观察,可知治疗组显效率明显高于对照组,差异有非常显著性;治疗组中滋阴清肺汤对Ⅰ级、Ⅱ级寻常型痤疮的疗效优于Ⅲ级,故滋阴清肺汤应在疾病的早期应用,可取得较好的临床疗效;滋阴清肺汤对治疗组中肺经风热型疗效明显优于肠胃湿热型与痰湿瘀滞型,提示在寻常型痤疮的发病过程中湿热与痰湿互结可使疾病迁延不愈。[6]由此研究可知,滋阴清肺汤对寻常型痤疮有较为显著的疗效,临床症状明显减轻,并且,此治疗方法毒副作用小,患者依从性高,为寻常型痤疮的治疗提供了较为可靠的依据。

参考文献

[1]赵辩.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2009.1 164-1 166

[2]李日庆.中医外科学[M].2 版.北京: 中国中医药出版社,2007.191-192

[3]李乃卿.中西医结合外科学[M].北京:中国中医药出版社,2005.895

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002.294-295

[5]侯家玉.中药药理学[M].北京:中国中医药出版社,2005.149-152

[6]冯璐.养阴清肺汤加减治疗寻常型痤疮50例疗效观察[J].云南中医中药杂志,2008,29(9): 18-19

(2015-10-19收稿)

通讯作者:寇晓丽,女,医师,硕士研究生。

中图分类号:R275.9

文献标识码:B

文章编号:1007-5615(2015)04-0021-03