贵州省铜仁市新型城镇化发展探析

2015-02-26高自为徐中春

高自为,徐中春

(1.中共铜仁市委党校,贵州铜仁554300;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3.贵州大学公共管理学院,贵阳550025)

引言

新型城镇化是现代化的必由之路,是转变发展方式、调整经济结构、扩大国内需求的战略重点,是解决农业农村农民问题、促进城乡区域协调发展、提高人民生活水平的重要途径。党中央、国务院高度重视城镇化工作,为加强对全国城镇化的整体指导,已于2014年3月份颁布实施了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》。《规划》详细阐明了我国新型城镇化的发展路径、主要目标和战略任务,是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划[1]。贵州省十分重视城镇化发展,并结合贵州省实际出台《关于深入实施城镇化带动战略加快贵州山区特色新型城镇化进程的意见》,提出要走有特色、集约型、多样化的贵州省山地特色新型城镇化道路。

近年来,铜仁市实行跨越式发展战略,城镇化水平不断提升,人口城镇化率已达到38%。但与全国、全省城镇化相比,城镇化水平整体上仍然偏低,还面临发展速度较慢、整体规模偏小、辐射带动显弱等问题。本研究基于“诊断问题—寻找对策”之目的,将在分析铜仁市城镇化发展现状的基础上,剖析城镇化发展存在的问题,提出城镇化发展对策建议,以期为科学有序地推进铜仁市新型城镇化建设提供参考。

一、铜仁市城镇化发展现状

近年来,铜仁市大力实施“四化同步、一业振兴”发展战略,积极推进“两区一走廊”产业布局,工业化、城镇化发展加快,全市城镇化发展呈现出规划科学、体系完善、规模扩大、速度加快、辐射增强的良好局面。

(一)城镇规模进一步扩大

铜仁市积极推进城镇化建设,不断优化城镇体系和城镇发展布局,围绕做大做强铜仁中心城市、做优做特县城和重点城镇,切实增强城镇综合承载能力和辐射带动能力。完成了《铜仁市城市总体规划(2013—2030)》及沿河、印江、松桃、玉屏等县城总体修编,城镇体系初步形成。启动了川硐教育园区、德江城南新区、松桃北部新城等城市扩容建设,城市框架不断拉大。2013年全市建成区面积达到130.65平方公里,比2010年扩大了33.08平方公里;城镇人口不断集聚,2013年全市城镇人口达到117.95万人,比2010年增加了41.37万人;城镇化水平不断提高,城镇化率达到38%,比2010年提高了9个百分点(如表1所示);中心城区建成面积达到42.8平方公里,人口36.48万人,城镇道路总里程达到138.5公里,全市城镇化建设进入了加快发展阶段[2]。

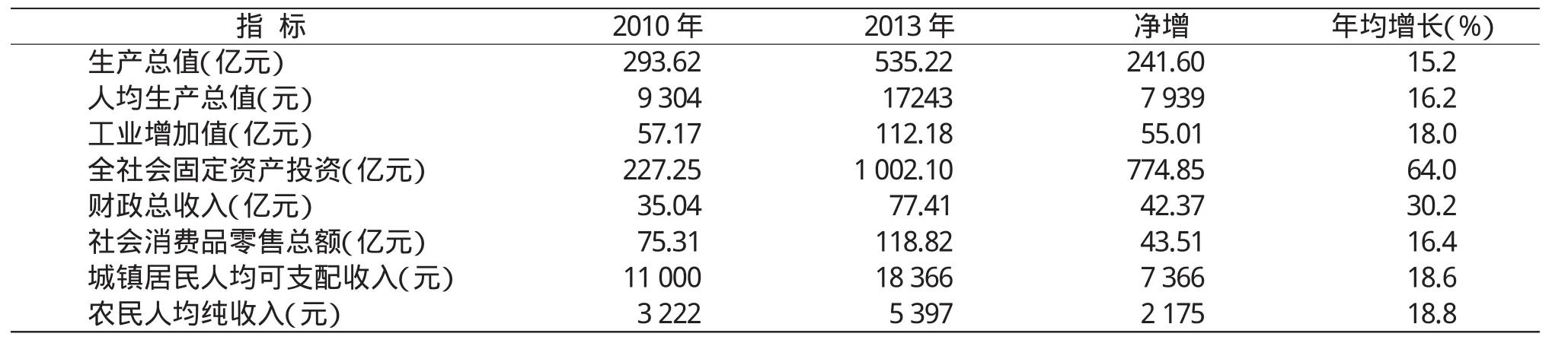

(二)城镇经济进一步增强

近年来,铜仁市大力实施城镇化带动战略,城镇化水平逐年提高,对经济社会发展的带动作用明显增强,尤其是对发展产业、扩大投资、增加就业、促进消费和改善民生发挥了巨大推动作用。黔东工业聚集区、环梵净山金三角旅游文化创新区、乌江经济走廊初步建成;大龙循环经济开发区、灯塔工业园区、大兴科技工业园区、松桃城北工业园区等12个工业园区加速发展,产城互动、以产兴城、以城促产的格局初步形成。如表2所示,2013年全市生产总值535.22亿元,比2010年增加了241.6亿元,年均增长15.2%;人均生产总值达到17243元,比2010年增加了7939元,年均增长16.2%;工业增加值112.18亿元,比2010年增加55.01亿元;全社会固定资产投资1002.1亿元,比2010年增加774.85亿元,年均增长64.0%;社会消费品零售总额118.82亿元,比2010年增加43.51亿元,年均增长16.4%;实现财政总收入77.41亿元,比2010年增加42.37亿元,年均增长30.2%;城镇居民可支配收入18366元,比2010年增加7366元,年均增长18.6%;农民人均纯收入5397元,比2010年增加2175元,年均增长18.8%[2]。

表1 铜仁城镇规模数据比较

表2 铜仁主要经济指标比较

(三)基础设施进一步完善

铜仁市坚持把城市基础设施建设作为城市发展的重中之重,切实加大了对城镇基础设施的投入,城镇功能不断完善。2013年完成城镇基础设施投资126.68亿元,比2010年增加56.68亿元。相继建成武陵大道、楚溪大道、松桃花鼓大道、德江城南大道、沿河江滨大道等,城市道路里程大幅增加,从2010年的428.1公里增加到2013年的510.7公里;人均道路面积从2010年的6.02平方米增加到2013年的7.43平方米(表3)。加大城市环卫设施建设力度,全市城镇污水处理率从2010年的53.38%提高到2013年的80%。新建木杉河湿地公园、沿河乌江湿地公园、德江人民公园等,城市公园数量由2010年的12个增至2013年的32个。2013年人均公园绿地面积达到10.79平方米,比2010年提高4.76平方米。全市城镇绿化率达到51%,建成区绿地率由2010年的24.37%提高到2013年的34.12%[2]。区县相继完成了一批图书馆、科技馆、群众馆、博物馆等公共服务设施。中心城区以“十大提升工程”为载体,不断推进道路、桥梁、公园、公厕和垃圾处理站等设施建设,城市功能不断完善。

表3 铜仁城镇基础设施指标比较

(四)城乡统筹进一步加大

近年来,铜仁市把统筹城乡发展作为推进城镇化的重要内容,在加快城区建设的同时,统筹推进乡镇和农村发展。以大龙、木黄、煎茶3个省级示范镇和塘头、官舟、坝黄等13个市级示范镇为重点,全力推进小城镇基础设施建设。按照规划先行、分类指导、统筹推进、示范带动的原则,以实施“四在农家·美丽乡村”六项专项行动为契机,大力实施“小康路、小康水、小康房、小康电、小康讯、小康寨”工程。其中,2013年全市通村油路率达到43.8%、通客运车辆比重达到76.67%,分别比2010年提高24.5%、20.67%;农村人均保灌面积达到0.58亩,比2010年提高0.24亩;农村人畜饮水安全达标率达到84.2%,比2010年提高51.7%;2010—2013年全市累计实施农村危房改造14.63万户、扶贫生态移民搬迁1.87万户、新建保障性安居工程建设10.2万套。

(五)城市管理进一步提升

近年来,铜仁市以开展“全国文明城市、全国卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、中国优秀旅游城市”五城联创为契机,大力提高城镇管理水平。开展集中整治城市“脏、乱、差”现象,中心城区启动了城市管理体制改革,初步形成了市区联动的“大城管”体制机制;启动国家智慧城市创建工作,城市的管理水平大幅提升。

(六)配套改革进一步推进

铜仁市加快推进各种生产要素改革,努力为城镇化发展提供保障。加快区划调整,实施了碧江、万山区划调整,中心城区形成了“一城两区”格局;完成撤乡设镇、镇改办事处等工作。开启户籍制度改革,率先在全省开展了以“335”农村户籍制度改革(农民转户后最长3年内继续保留宅基地、承包地的使用权及收益权;继续保留林地使用权、5年内保留计划生育政策、保留各项惠农政策;可享受城镇的就业、社保、住房、教育、医疗政策),放宽九类人员进城门槛,加快了农村人口转移城镇的进程。创新土地经营管理,开展了农村集体建设用地使用权流转、城乡建设用地增减挂钩,通过土地一级市场开发、熟地出让等办法,加大土地收储和经营,为城镇建设提供了用地和资金保障。推进投融资体制改革,先后组建市级融资平台公司8家,县级融资平台公司12家,小额贷款公司22家,融资担保公司4家,农民资金互助合作社20家[2]。启动实施新农合大病市级统筹与“跨省直补”工作。

二、铜仁市城镇化存在的问题

近年来,尽管铜仁市城镇化建设取得了一些成绩,积累了一定经验,但也存在一些问题。具体总结如下。

(一)思想认识不够到位

2011年铜仁才撤地设市,由于建市时间较短,造成很多人城市意识不强,未从过去地区意识中转变过来,并且就如何做大城市、做大产业还没有进行深入思考,因此,目前很多人对推进新型城镇化建设还不够到位。一是对新型城镇化的作用认识不够、摆位不正,没有清醒认识到新型城镇化是“四化同步”发展的载体、是同步小康的抓手、是统筹城乡的关键环节。二是对新型城镇化的内涵认识不清、观念不新,没有认识到新型城镇化核心是以人为本的城镇化,更加注重城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展[1],片面认为新型城镇化建设就是搞基础设施建设和房地产开发,修道路、盖高楼,搞城市扩张,摊“城市大饼”。三是对推进新型城镇化的信心不强、动力不足,认为铜仁地理环境复杂,经济发展滞后,交通设施不便,各类资源匮乏,建设资金短缺,推进新型城镇化成本高、难度大,“等靠要”思想严重,畏难情绪较大。

(二)城镇发展水平不高

一是城市规模相对较小。全市除主城区面积达42.8平方公里,人口达36.3万人外,最大的德江县城面积18平方公里,人口17万人,最小的江口县城城区面积6.5平方公里,人口5.42万人(表4)。二是城镇化水平相对偏低。从全国、全省来看,2013年铜仁市城镇化率为38%,比全国53.7%低15.7个百分点,与全省38%持平;从市州来看,城镇化水平排名也较靠后,只比毕节、黔西南、黔东南高。三是辐射带动作用明显不足。从产业发展来看,2013年全市二、三产业占国民经济的比重为74.57%,排名9个市州倒数第一,与城镇化率排名第六名的水平不协调;从人口聚集来看,2013年全市户籍人口429.21万人,常住人口310.4万人,人口净流出118.81万人,占户籍人口的27.68%,排名全省第一。

表4 全市各区县城区面积、人口、城镇化率情况

(三)城镇产业支撑不足

一是有城无市突出。各区县虽然按照以产兴城、以城促产、产城一体发展新区,但由于园区项目入园率、资金到位率、开工率、投产率不高,部分新区没有产业支撑,人口聚集能力较弱。二是产城互动不强。有的园区、新区与老城区没有快速干道连接,相隔较远;或者新区周围的教育、卫生、文化、金融、物流等公共服务基础设施不健全、功能不配套,服务保障能力不强;或者新区、园区企业开工生产不高、企业吸纳人口较少,形不成较大的人流和服务需求。三是景城融合不够。景区的基础设施提升不够,城市的三产培育不够,观光在景区、消费在城市还没能形成很好的互动。

(四)城镇规划统筹不强

一是城市规划不统一。由于规划主体、技术标准和编制办法不同以及规划目标的差异,致使国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划三个规划出现了技术标准不协调、表述方式不一致、规划周期不统一等问题。由于规划间不衔接、相互矛盾,常造成一边规划、一边建设、一边又修改规划的现象,一定程度上影响经济社会发展。二是城乡规划不同步。当前,区县已完成第四轮修编工作,但集镇与农村规划还基本没有编制详细规划和专项规划,且规划的精细化程度还很不够。三是规划执行和管理不严格。各区县都不同程度地存在规划执行不彻底、随意更改的情况发生,“一届政府一个规划”、“规划规划墙上挂挂、最后领导一句话”的现象不同程度存在。在规划管理中,由于管理没完全到位,“两违房”、“握手房”、房屋“长高长胖”也较普遍。

(五)城镇建设协调不够

一是民族特色不明显。铜仁市是少数民族聚居地,民族文化丰富多彩,但城市建设中在城市精神的塑造、历史文化的传承、人文元素的展示等方面还不够充分,存在千城一面、万楼一貌问题。二是城镇功能不完善。城市基础设施整体上还相对滞后,出境快速通道和内畅交通系统还没有很好形成,城镇的通讯、供排水、供电等生命线工程保障能力不强。三是城镇扩容难度大。由于特殊地理位置所限,各区县进行城市扩容成本较高,新区建设与老城建设难以很好统筹。

(六)城镇管理创新乏力

一是城市管理体制不顺。部分区县存在城市管理职能发挥不到位、事权与财权不配套、责任与权利不对称,市区城管工作运行机制不够顺等问题,造成部分街道“脏乱差堵”现象较为突出。二是城市管理方式单一。经营城市、创新管理的方式不多,城市管理仍存在政府大包大揽现象。在社区管理上,网格化管理、精细化管理没有跟上。三是城市管理职能缺位。有些城镇的城效结合部、新城区,两违房、超标建房现象较严重,而且经常性的整治、监管不到位。

(七)发展要素保障不力

一是城镇建设资金短缺。资金短缺是城镇化建设的最大瓶颈。研究表明,每增加1个城镇人口,需要投入基础设施、公共服务设施、房地产等建设资金10万元左右。按铜仁市城镇化每年提高2个百分点计算,年均增加城镇人口7万人、投入建设资金70亿左右,再加上教育、医疗、社保等方面的投入,需要的资金更多,而铜仁市2013年财政总收入仅为77.41亿元,建设资金缺口明显。二是城镇建设用地紧张。首先是数量不足。2011—2013年铜仁市用地需求在10万亩左右,而省政府下达的新增建设用地计划指标4万亩,可使用的用地指标与实际用地需求缺口较大。其次是质量不高。部分区县盲目求大,搞规模扩张,城市空间无度蔓延,开发强度较低,土地利用效率较低,2013年单位建设用地的G D P产出仅为8.8万元/亩,比全省85.32万元/亩相差较多。三是人口流动推力不足。由于铜仁市工业化水平较低,城市吸纳和接收人口能力有限;再加上城乡社会保障体系、土地和计划生育管理政策不统一,农民进城享受的市民待遇与原有农村居民存在较大差异,造成农民市民化进程缓慢。

三、新型城镇化发展对策

根据城镇化发展的一般规律,城镇化率30%—70%是加速发展期[3]。目前,铜仁市正处于城镇化建设加快发展阶段。为加快推进新型城镇化进程,针对上述城镇化进程中存在的问题,需要做好以下工作。

(一)理顺“三个主体”,实现新型城镇化有序发展

政府、市场与社会是实现新型城镇化发展的三个重要力量。政府承担着通过政策和规划引导城镇科学发展、为城镇社会经济发展和居民生活提供良好公共服务的重要责任。市场则通过疏通城乡之间生产要素互动渠道,引导生产要素自由流动,为城镇集聚和辐射功能的发挥创造有利条件,在资源配置中具有决定性作用[4]。社会公众作为新型城镇化的参与者,则通过参与决策咨询、社会治理、思想教育等推进新型城镇化有序发展。因此,铜仁新型城镇化建设必须发挥好政府、市场与社会三方面的积极性,形成市场“无形之手”、政府“有形之手”与社会“第三只手”合理的分工协作机制,具体就是要坚持政府有限主导、市场有效运作以及社会广泛参与。

(二)抓牢“三个环节”,实现新型城镇化协调发展

规划、建设、管理是推进新型城镇化发展的三个重要环节。规划是龙头,必须坚持高起点规划,确保规划的科学性、前瞻性;建设是动力,必须坚持高标准建设,确保建设的美观性、安全性;管理是基础,必须坚持高效能管理,确保管理的严肃性、权威性。三者环环相扣,缺一不可。因此,铜仁市下一步开展新型城镇化时要提高城镇规划水平、提高城镇建设质量以及创新城市管理模式。

(三)统筹“四个层级”,实现新型城镇化全面发展

主城区、县城、城镇、农村是推进城市新型城镇化建设的四个主要层级,统筹这四个层级协调发展是推进新型城镇化建设的本质要求。要围绕“提升老城、新区提速、县有新区、镇有新街、村有新寨”建设目标,坚持科学合理、因地制宜原则,着力构建以主城区为龙头、县城为支撑、乡镇为纽带、农村为基础的新型城镇化空间布局。具体就是要做快做靓主城区、做大做强县城、做特做优小城镇、做美做精新农村,进而实现山水城市、绿色小城、美丽乡村、和谐社区协调推进,共同发展。

(四)破解“三大难题”,实现新型城镇化快速发展

城市扩容需要土地,城市提质需要资金,新型城镇化进程核心是人的城镇化,如何解决地从何处来、钱从何处来、人从何处来是城镇化建设面临的三大难题。为此,铜仁市在推进新型城镇化过程中可通过扩大增量、盘活存量、用好流量以及提高质量的方式来解决土地问题[5,6];通过以地生财、建立多元投融资机制等途径来解决资金问题[7];通过吸引人口回流、“引智入铜”工程等方式来解决人口问题。

(五)强化“五大支撑”,实现新型城镇化持续发展

城镇基础设施是城镇建设的物质载体,公共服务是城镇建设的核心目标,产业发展是城镇化发展的前提与基础,城市文化是城镇建设的灵魂,生态环境是城镇建设的重要保障[8]。因此,加快新型城镇化建设必须强化基础设施、公共服务、城市产业、城市文化、生态环境五个支撑。铜仁在推进新型城镇化过程中,可通过建设内通外畅的综合交通体系与功能完善的配套设施体系来完善基础设施;通过优先发展教育、完善卫生设施以及规划文体设施等来强化公共服务;通过建设黔东工业聚集区、环梵净山金三角文化旅游创新区以及乌江经济走廊建设来发展城市产业[9,10];通过提高认识、加大保护以及加强培育来培养城市文化;通过加大保护、加强整治来保护生态环境。

(六)优化“三大保障”,助推新型城镇化健康发展

体制机制、改革创新、办法措施是推进新型城镇化的三个重要保障。其中,体制机制是组织保障,改革创新是制度保障,办法措施是作风保障。加快新型城镇化建设必须进一步优化体制机制、加强改革创新、完善办法措施。

[1]中华人民共和国国家发展和改革委员会.国家新型城镇化规划(2014—2020年)[R].2014,3.

[2]铜仁市人民政府.2014年铜仁市政府工作报告[R].2015,1.

[3]方创琳,鲍超,乔标,等.城市化过程与生态环境效应[M].北京:科学出版社,2008.

[4]茶洪旺.摆正政府在新型城镇化发展中的位置[J].探索与争鸣,2014,(2):61-64.

[5]铜仁市人民政府文件(铜府发[2012]53号).关于农村集体建设用地使用权流转的实施意见[Z].2015,1.

[6]铜仁市人民政府办公室文件(铜府办发[2014]79号).关于推行国有建设用地使用权熟地出让的实施意见[Z].2014,2.

[7]龙怡帆.武陵山连片特困地区小城镇发展模式研究——以贵州铜仁为例[D].重庆:西南大学,2014.

[8]张小雷,杜宏茹.中国干旱区城镇化发展现状及新型城镇化路径选择[J].中国科学院院刊,2013,(1):46-53.

[9]中共铜仁市委文件(铜党发[2014]16号).中共铜仁市委关于推进新型城镇化建设山水园林城市的决定[Z].2014,8.

[10]李华红.贵州新型城镇化进程中的产业支撑研究[J].理论与当代,2014,(11):28-30.