不同年龄青少年网球初学者类比学习与外显学习的协同效应研究

2015-02-26于志华章建成

于志华,章建成

●专题研究 Special Lecture

不同年龄青少年网球初学者类比学习与外显学习的协同效应研究

于志华1,章建成2

运动技能学习是内隐与外显协同学习在真实情境下表现较多的领域之一。作为一种行之有效的内隐学习方法,类比学习的研究局限于理论探讨和分离性研究,将类比学习和外显学习结合起来的研究较为鲜见。以初学者为受试,采用双因素实验设计,探讨不同年龄青少年网球初学者学习网球双手反手击球技能时类比学习与外显学习的协同效应。36名大一男生、30名初二男生被分别随机分入先外显学习后类比学习组、先类比学习后外显学习组、类比学习与外显学习交替进行组,评价各组在保持测试和迁移测试中的绩效(动作准确性、动作评分和外显知识数量)。结果表明,不同年龄青少年初学者学习网球技能时,类比学习与外显学习的最佳组合方式不同。对于大学生初学者而言,类比学习与外显学习交替进行组的绩效好于先外显学习后类比学习组和先类比学习后外显学习组;对于初中生初学者而言,先类比学习后外显学习组的绩效好于类比学习与外显学习交替进行组和先外显学习后类比学习组。这启示我们,应根据学习者的不同年龄选用不同的组合方式以获得更好的学习效果。对这一问题的探讨将为提高日常体育教学、运动训练以及全民健身指导的效率提供理论支撑,为内隐与外显的协同学习理论在运动技能学习中的实践性操作提供建设性的指导意见,进一步丰富国内、外运动技能内隐学习领域的研究成果。

不同年龄;青少年;类比学习;外显学习;协同效应

内隐学习(implicit learning)和外显学习(explicit learning)是两种基本的运动技能学习方式,两者结合的学习绩效优于单一的内隐学习或外显学习,这种协同(Synergistic Effect)效应已得到证实[1]。外显学习是指有目的、有意识、需要付出一定意志努力的学习,类比学习(analogy learning)是内隐学习的一种新方法,是把两个或两类事物进行比较,找出他们在某一抽象层面的相似关系,并以此为依据,将关于某类事物的知识迁移、推广至另一类事物,从而获得或理解新知识的过程[2]。类比学习采用的隐喻具有直观性、趣味性,被广泛用于体育运动领域。马莉[3]对技能主导类表现难美四项目的运动技术隐喻的机制、分类、特征以及功能等进行了分析。LIAO和ΜASTERS[4]在学习乒乓球上旋正手击球技能的实验中发现,类比学习者的绩效既没有受到压力的影响,也没有受思维抑制干预的影响,而外显学习组受试的绩效受到影响,证明其具有抗应激性、抗干扰性。胡桂英[5]在大学生新手学习高尔夫推杆击球技能的研究中发现,通过类比学习获得的运动技能在压力情境下的操作成绩显著高于前后的保持测验成绩,表现出很好的抗应激效应,并提出,类比学习独立于工作记忆的语音环路和视觉空间模板,较少依赖于中央执行系统,较少占用工作记忆(working memory)资源,而外显学习占用中央执行系统。LAΜ[6]等人采用绩效结果和运动学指标(肩膀、手腕的关节角度、速度、加速度和动作范围变异的平均数和系数)考察了不同学习方式对学习篮球投篮任务的影响,发现,外显组的动作成分数量(number of movement components)显著多于类比组,表明,外显学习者是有意识地控制动作,而类比学习者采用的是更内隐(无意识或自动化的)的方式来控制动作。但是类比学习的自动型还有待进一步研究。POOLTON[7]等考察了类比学习对乒乓球正手击球决策行为的影响,发现,外显学习、类比学习的受试在学习阶段和决策简单情境下的成绩没有显著差异;决策难度增加时,只有外显学习组的绩效下降,类比组绩效实际上得到改善。验证了类比学习在复杂决策任务中的优势效应。

已有研究大都是分离的实验研究,验证类比学习具有内隐学习的特征,而类比学习与外显学习的协同效应研究鲜见。笔者的前期研究验证了运动领域类比学习与外显学习的协同效应[8],大学生初学者学习不同性质、不同难度的网球技能时,类比学习与外显学习的最佳组合方式不同[9-10]。学习者的年龄是Bandura三元交互作用理论中个体要素的重要特征之一,不同年龄的个体在认知加工能力、运动能力方面存在差异[11]。因此,本研究提出假设:年龄不同的青少年初学者学习网球技能时,类比学习与外显学习的最佳组合方式可能不同。对该问题的探讨旨在为提高运动技能学习效率提供支撑。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究的“青少年”包括一部分18岁以下的未成年人和一部分18岁以上的成年人,为身体健康、自愿参加的右利手网球初学者。发放《体育锻炼情况调查表》和《知识数量调查表》,要求被试写下完成双手反手击球动作的过程,收集知识数量并筛选出有效被试。36名大一男生(年龄为19.69±0.75岁)被随机分入外显-类比组(先外显学习后类比学习组)、类比-外显组(先类比学习后外显学习组)、交替进行组(类比学习与外显学习交替进行组(每组12名)。30名初二男生(年龄为13.87±0.49岁)被随机分入外显-类比组(11名)、类比-外显组(9名)和交替进行组(10名)。

1.2 研究方法

1.2.1 研究设计 采用2×3的双因素混合设计,被试间因素(年龄)有2个水平:大学生和初中生;被试内因素(学习方式)有3个水平:外显-类比、类比-外显、交替进行。

1.2.2 试验任务 学习网球双手反手击球。被试持拍站在端线中点处,主试在其左前方直臂将球垂直落到一个圆形区域内(r=0.2 m,圆心距端线1 m、距球场中线延长线0.6 m),被试在球落地弹起的适当时机双手反手击球,尽可能击至得分最多区域。练习前告诉被试,本研究考察的是击球准确性和标准的动作姿势,不考察击球速度,避免速度-准确性的权衡。

1.2.3 学习指导语 外显-类比组被试在第1单元练习中进行外显学习(见表1),在第2单元进行类比学习;类比-外显组被试在第1单元进行类比学习,在第2单元进行外显学习;交替进行组被试在第1个组块进行外显学习后即刻进行类比学习,在第2个组块进行类比学习后即刻进行外显学习,依次交替进行。

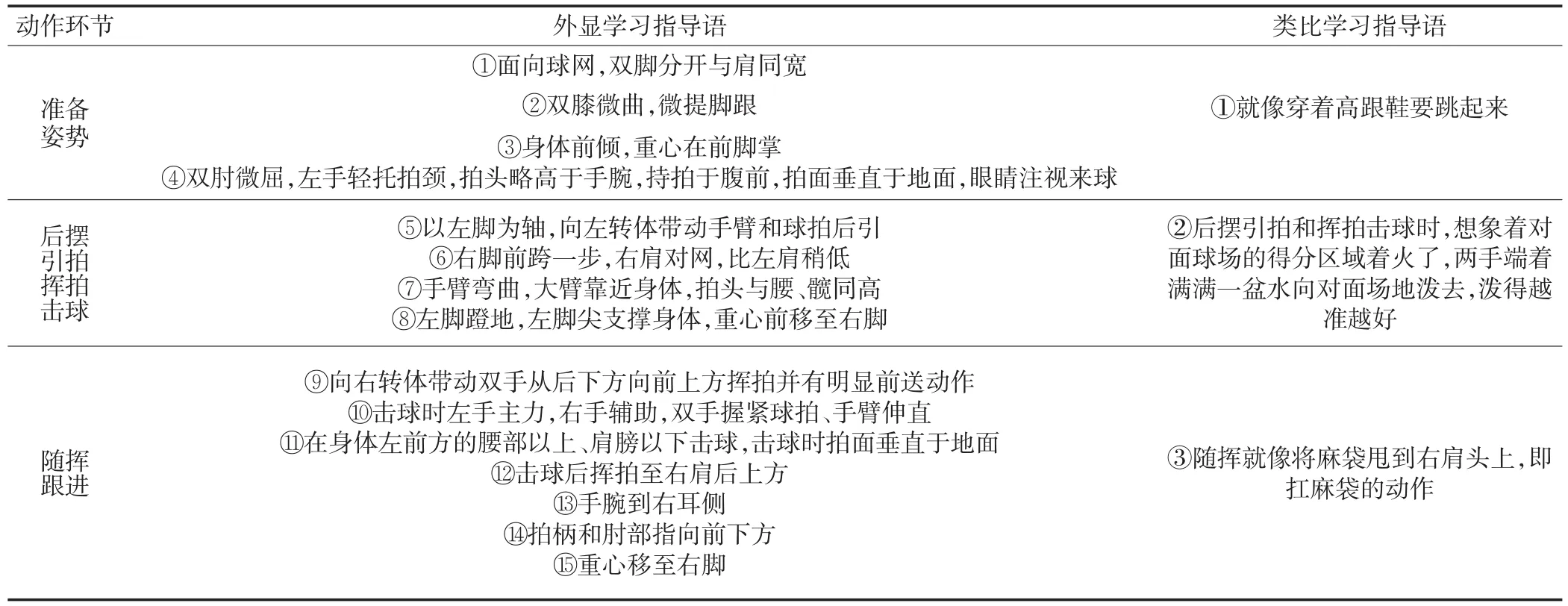

表1 双手反手击球的学习指导语

1.2.4 试验程序 实验为期9天(1 h/天),共2个单元,练习方式与数量相同。第1天,在进行准备活动和双手反手击球握拍方法的指导、20次击球(前测)后,进入第1单元的组块练习:练习前,主试先集中示范动作1次并同时陈述相应指导语,被试集体挥空拍20次后,单独练习击球20次(一名被试击球时,一名助手组织其他被试在帷幕后颠球,避免观察学习)。第5天进入第2单元,第9天休息10 min后20次双手反手击球(保持测试),再进行迁移测试:被试站位不变,主试在发球线与单打边线交界处用手随机抛球至圆形区域,被试击球至得分区域。测试阶段主试不提供指导语。

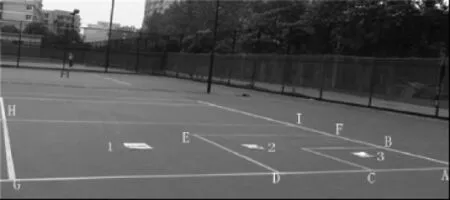

1.2.5 评价指标 击球准确性:在被试对面右侧场地标出3个得分区域,将球击至区域1、2、3处分别得1、2、3分,否则不得分(见图1)。

图1 双手反手击球的得分区域

动作评分:将每位被试的击球动作视频随机编辑成独立的文件,两位独立评分者评定击球动作姿势,取二者的平均分。总分100分,动作完整性占80分:准备姿势10分(2分/条×5条)、后摆引拍和挥拍击球60分(5分/条×12条)、随挥跟进10分(2.5分/条×4条)。动作流畅性占20分,与动作完整性分数的比例为1∶4(四舍五入取整数)。

动作知识数量:外显知识数量为15条,类比知识数量为3条,1条1分。随机编辑被试,两位独立评分者评定其动作知识数量,取二者的平均分。

1.2.6 试验器材 12支统一型号的新网球拍和200个新网球,两台摄像机,一片标准的双打网球场地。

1.2.7 数据采集与分析 一台摄像机设置在被试左侧双打边线外,三脚架前边的支脚在双打边线上,距离端线10 cm左右;左、右两个支脚距离双打边线均为30 cm。镜头距离地面140 cm,调整镜头焦距,确保清晰摄下被试完成击球的动作姿势。另一台摄像机固定在被试对面同侧场地外、中网与发球线之间(前边的支角距离双打边线1.60 m,距离发球线的延长线0.3 cm左右,左、右两个支角距离双打边线均为1.90 m,镜头距离地面1.50 cm调整焦距,确保覆盖所有得分区域。与此同时,两名计分者站在被试对面的摄像机右侧1.00 m左右、距离双打边线1.80 m左右,记录得分,辅助摄像机准确记录成绩。

采用SPSS17.0进行数据处理,显著水平在α=0.05。

2 研究结果

2.1 击球准确性

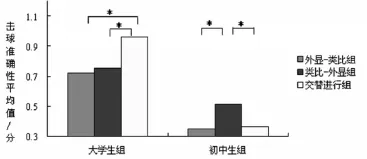

以前测中的击球准确性为协变量,对保持测试的击球准确性进行协方差分析,前测中的击球准确性主效应显著,F(1,61)= 35.77,P<0.01,年龄主效应显著,F(1,61)=89.40,P<0.01,学习方式主效应显著,F(2,61)=4.14,P<0.05,年龄和学习方式交互作用显著,F(2,61)=9.05,P<0.01。因素B(学习方式)简单效应检验结果显示,在因素A1(大学生)和A2(初中生)水平上有显著差异,F= 4.45、P<0.05,F=4.80、P<0.05。大学生中,方差齐性,选用LSD法对各组的均值进行多重比较。结果显示,交替进行组的击球准确性显著高于外显-类比组(P<0.05)和类比-外显组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明交替进行组的击球准确性好于后两组。初中生中,由于三组的样本量不同,采用Scheffe(c)法对各组的均值进行多重比较。结果显示,类比-外显组的击球准确性显著高于外显-类比组(P<0.05)和交替进行组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明类比-外显组的击球准确性好于后两组(见图2)。

图2 不同年龄组保持测试中的击球准确性

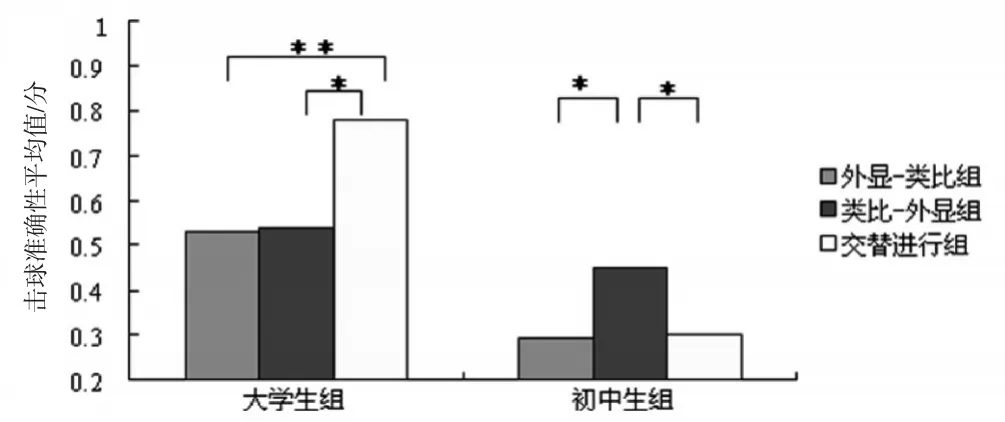

以前测中的击球准确性为协变量,对迁移测试的击球准确性进行协方差分析,前测中的击球准确性主效应显著,F(1,61)= 65.55,P<0.01,年龄主效应显著,F(1,61)=39.23,P<0.01,学习方式主效应显著,F(2,61)=5.87,P<0.01,年龄和学习方式交互作用显著,F(2,61)=12.58,P<0.01。因素B(学习方式)简单效应检验结果显示,在因素A1(大学生)和A2(初中生)水平上有显著差异,F= 4.84、P<0.05,F=5.06、P<0.05。大学生中,方差齐性,选用LSD法对各组的均值进行多重比较。结果显示,交替进行组的击球准确性显著高于外显-类比组(P<0.01)和类比-外显组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明交替进行组的击球准确性好于后两组。初中生中,由于三组的样本量不同,采用Scheffe(c)法对各组的均值进行多重比较。结果显示,类比-外显组的击球准确性显著高于外显-类比组(P<0.01)和交替进行组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明类比-外显组的击球准确性好于后两组(见图3)。

图3 不同年龄组迁移测试中的击球准确性

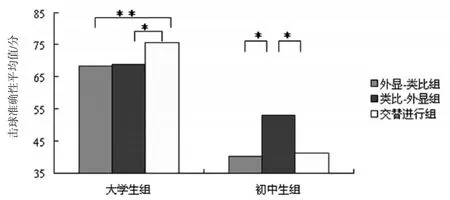

2.2 动作评分

Pearson相关系数(前测r=0.98,保持测试r=0.97,迁移测试r=0.97)表明评分者内部一致性信度较高。保持测试中动作评分的协方差分析显示,协变量——前测中的动作评分主效应显著,F(1,61)=6.86,P<0.05,年龄主效应显著,F(1,61)=63.46,P<0.01,学习方式主效应显著,F(2,61)=4.06,P<0.05,年龄和学习方式交互作用显著,F(2,61)=7.74,P<0.01。因素B(学习方式)简单效应检验结果显示,在因素A1(大学生)和A2(初中生)水平上有显著差异,F=4.94、P<0.05,F=5.07、P<0.05。大学生中,方差齐性,选用LSD法对各组的均值进行多重比较。结果显示,交替进行组的动作评分显著高于外显-类比组(P<0.01)和类比-外显组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明交替进行组的动作评分好于后两组。初中生中,由于三组的样本量不同,采用Scheffe(c)法对各组的均值进行多重比较。结果显示,类比-外显组的动作评分显著高于外显-类比组(P<0.05)和交替进行组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明类比-外显组的动作评分好于后两组(见图4)。

图4 不同年龄组保持测试中的动作评分

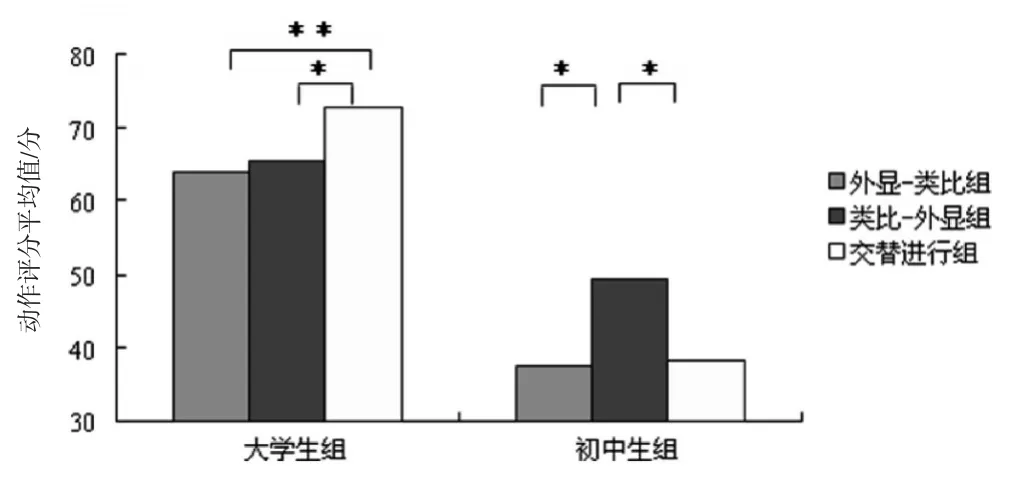

迁移测试中动作评分的协方差分析显示,协变量——前测中动作评分主效应不显著,F(1,61)=3.39,P>0.05,年龄主效应显著,F(1,61)=72.38,P<0.01,学习方式主效应显著,F(2,61)=4.29,P<0.05,年龄和学习方式交互作用显著,F(2,61)=7.37,P<0.01。因素B(学习方式)简单效应检验结果显示,在因素A1(大学生)和A2(初中生)水平上有显著差异,F=5.93、P<0.01,F=5.18、P<0.05。大学生中,方差齐性,选用LSD法对各组的均值进行多重比较。结果显示,交替进行组的准确性显著高于外显-类比组(P<0.01)和类比-外显组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明交替进行组的动作评分好于后两组。初中生中,由于三组的样本量不同,采用Scheffe(c)法对各组的均值进行多重比较。结果显示,类比-外显组的击球准确性显著高于外显-类比组(P<0.05)和交替进行组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明类比-外显组的动作评分好于后两组(见图5)。

图5 不同年龄组迁移测试中的动作评分

2.3 动作知识数量

Pearson相关系数(r=0.95)表明评分者内部一致性信度较高。前测中的动作知识数量为零,表明所有被试都未掌握双手反手击球动作要领。动作知识数量的双因素方差分析显示,年龄主效应显著,F(1,62)=10.48,P<0.01,学习方式主效应显著,F(2,62)= 4.42,P<0.05,年龄和学习方式交互作用显著,F(2,62)=6.83,P< 0.01。因素B(学习方式)简单效应检验结果显示,在因素A1(大学生)、A2(初中生)水平上有显著差异,F=6.15、P<0.01,F= 5.91、P<0.01。大学生中,方差齐性,选用LSD法进行统计。结果显示,交替进行组的动作知识数量均显著高于外显-类比组(P<0.01)和类比-外显组(P<0.05),后两组间无显著差异,说明交替进行组的知识数量多于后两组。初中生中,由于三组的样本量不同,采用Scheffe(c)法对各组的均值进行多重比较。结果显示,类比-外显组的知识数量均显著高于外显-类比组(P<0.05)和交替进行组(P<0.05),前两组间无显著差异,说明类比-外显组的动作知识数量多于前两组(见图6)。

图6 不同年龄组的动作知识数量

3 分析与讨论

研究结果显示,受试的绩效中,年龄和学习方式交互作用存在显著,年龄主效应显著,不同年龄组受试间的击球准确性、动作评分和外显知识的掌握程度存在显著差异,大学生组的绩效优于初中生组,这一结果可能与大学生的工作记忆容量、运动能力和知识经验等方面的特点有关。与初中二年级学生相比,大学生的感知觉能力、注意持久性、记忆、思维等认知加工能力方面存在优势,他们的力量、运动准确性、运动协调性、运动速度、视觉-动觉控制等运动能力方面的优势使得他们能够获得更多的操作策略和技巧信息,形成更为丰富、准确的运动技能认知表征[11]。另外,大学生有关运动的知识经验也比初中生丰富,正是认知加工能力、运动能力和知识经验等方面的优势,使得大学生在记忆指导语和实际操作击球技能方面的学习负荷降相对降低,因而绩效比中学生好。

简单效应检验结果显示,不同年龄水平上学习方式的主效应显著。大学生组在保持测试中,交替进行组的绩效好于外显-类比组和类比-外显组。双重编码说将长时记忆分为表象系统和言语系统,两者既彼此独立又互相联系,参与运动技能学习的信息加工[12]。交替进行组中,类比学习以表象的形式进行信息编码,采用的双手反手击球动作的隐喻在实践中有“样例”、“原型”[13],基于两者的相似性,通过感官作用在人脑中形成具体、生动、真实的感性表象,从整体角度反映双手反手击球动作,学习者容易记忆,有助于整体运动表象的建立。隐喻既减少了工作记忆负荷,又扩大了工作记忆的信息容量,可更好地加工数量众多的外显学习指导语。外显知识以语义形式来表征双手反手击球动作的形态、轨迹等运动学特征,提供反馈所需的参照物,学习者可有目的地改进动作。在此过程中,精确的外显学习使类比知识逐渐具体化,概括的类比学习使外显知识更加形象化,促进了知识的吸收和同化,这两种知识在动态的相互融合中形成知识的综合体,学习者更易理解双手反手击球的动作要领,进而掌握动作姿势,提高击球准确性。由于交替进行组在整个学习过程中既有类比学习的自上而下的概念驱动加工,又有外显学习的自下而上的数据驱动加工,而其他两组在同一时间内只有一种加工方式,因此,类比学习和外显学习交替进行的组合方式能使大学生快速建立起更加清晰、准确的运动表象和正确的自我诊断评价标准,使运动表象上升为动作概念的过程加快,使练习者内部信息反馈能力得到提高,从而促进了运动技能学习[14]。

外显-类比组学习者先接受的15条外显知识虽然具体,但较难在短时间内加工众多信息,影响动作要领的掌握,进而影响动作姿势和击球准确性的提高。

类比-外显组学习者先接受的3条隐喻缺乏动作的运动学特征,学习者缺少纠正动作的具体参照系;虽在第2单元接受外显知识,但前期学习进程已受影响。

根据SCHΜIDT的图式理论,迁移测试评估的是一般动作程序,是储存在记忆中的一类运动的抽象表征,是一类运动的固有特征和参数,包括技能表现中的相对时间(类似于节奏)、相对力量和各运动部分的顺序或次序[15]。迁移测试中,交替进行组的绩效好于外显-类比组和类比-外显组,说明交替进行组合方式可能有利于一般运动程序的形成,原因有待探讨。

初中生组在保持测试中,类比-外显组学习者的绩效好于外显-类比组和交替进行组。运动技能学习包括认知层面记忆指令和肌肉层面实际技能操作的学习[16],初学者需将有限的注意资源分配到这两方面。初二年级学生的力量、运动准确性、运动协调性、运动速度、视觉-动觉控制以及运动知识经验远不如大学生,掌握技能操作的负荷大,留给记忆指导语的注意资源减少[17]。与大学生相比,初中生的工作记忆容量更少。有研究表明,年龄是影响工作记忆容量(亦称工作记忆广度)的一个重要变量,工作记忆广度随着年龄的增长而发展,其中言语工作记忆广度具有显著的年龄差异,初二年级学生的言语工作记忆广度为10.18±9.43[11]。视空间工作记忆广度具有显著的年龄差异,13岁和14岁青少年的视空间工作记忆广度分别为3.66± 0.87和3.81±1.08[18]。另外,皮亚杰认为,11~15岁青少年的神经系统转换能力较快、较活泼、易兴奋,也易疲劳,注意力不容易持久集中,思维处于形式运算思维阶段(formal operational stage),抽象逻辑思维仍需要具体形象的感性经验的直接支持。

正是认知加工能力和工作记忆容量的有限性,外显-类比组和交替进行组先接受的大量外显信息造成工作记忆负荷超载,无法在记忆指导语和技能操作间切换,表现出手忙脚乱,影响动作要领和动作姿势的学习效率。

一个解决的办法就是在最初的练习中只描述技能最主要的特点,以确保初学者在一开始就掌握要点。当最重要的成分掌握了,再用语言指导初学者掌握下一个重点,依此类推[19]。类比-外显组学习者在第1单元接受的3条类比指导语大大减少了学习者需要加工的信息量,降低了工作记忆负荷;同时,隐喻通过学习者熟悉的具体经验既生动形象地道出了双手反手击球的动作要领,又有助于学习者轻松愉快地理解与接受。直观、整体性的特征便于青少年更完整深刻地建立起清晰的动作表象,促进整体运动表象的建立。第2单元的外显学习指导语详细描述了完成双手反手击球动作的节奏、相对力量、顺序等这些固定特征和参数,既可以避免类比学习可能造成的负迁移,避免错误动作的形成,又能减少教学的盲目性,加快学习进程。类比-外显的组合方式遵循先易后难,先简后繁的顺序循序渐进地学习,使青少年从粗略掌握动作过渡到巩固与提高阶段,使之尽快掌握动作。因此,只有从学生不同年龄阶段的思维发展特点出发来组织教学,才能减少其理解和掌握抽象概念和规律的困难。

类比-外显组先接受的类比指导语是学习者认知结构中清晰稳固且熟悉的日常行为,是对双手反手击球动作的高度概括,将己有知识和即将学习的新知识联系起来,促进对双手反手击球动作要领的理解,使新知识与原有认知结构融合贯通,有利于学习者用原有认知结构中的相同成分同化新知识,对比较顺利地获得新知识具有明显的优势,而且效率高。3条隐喻大大降低了工作记忆负荷,生动形象的特点益于整体运动表象的建立。第二单元的外显知识详述动作的运动学特征,可避免错误动作的形成。

迁移测试中,类比-外显组的绩效好于外显-类比组和交替进行组,说明初中生采用先类比后外显的学习方式更利于建立和形成一般运动程序,这种结果的内在机制尚需进一步探讨。

4 结论

本研究探讨了不同年龄初学者学习运动技能时类比学习与外显学习的不同协同效应,结果证实了预期假设,即初学者的年龄是影响运动技能学习绩效的重要因素之一,不同年龄青少年初学者学习网球技能时,类比学习与外显学习的最佳组合方式不同。大学生中,交替进行组的绩效好于外显-类比组和类比-外显组。初中生中,类比-外显组的绩效好于外显-类比组和交替进行组。这启示我们,在体育教学与运动训练中,应根据年龄差异因材施教,以提高学习效率,增强青少年体质。

[1]葛操.内隐与外显协同学习的发展研究[D].天津:天津师范大学,2008.

[2]杨君锐.类比学习机制的研究[J].西安科技学院学报,2004,24(2):203-206.

[3]马莉.运动技术理念的隐喻与诠释:技能主导类表现难美四项目的隐喻学研究[D].北京:北京体育大学出版社,2008.

[4]LIAO C M,MASTERS R S W.Analogy Learning:A Means to Implicit Motor Learning[J].Journal of Sports Sciences,2001,19:307-319.

[5]胡桂英.运动技能内隐学习的特征、机制和应用研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[6]LAM W K,MAXWELL J P,MASTERS R S W.Analogy versus explicit learning of a modified basketball shooting task:Performance and kinematic outcomes[J].Journal of Sports Sciences,2009,27(2):279.

[7]POOLTON J M,ZACHRY T L.So You Want to Learn Implicitly?Coaching and Learning through Implicit Motor Learning Techniques[J].International Journal of Sports Science&Coaching,2007,2(1):67-78.

[8]于志华,章建成,黄银华.网球技能学习中类比学习与外显学习协同效应的实验研究[J].上海体育学院学报,2011,35(2):7-11.

[9]于志华,章建成,黄银华,等.类比学习与外显学习的不同组合方式对不同性质网球技能学习的影响——从闭锁性和开放性技能的视角[J].体育科学,2011,31(5):65-73.

[10]于志华,章建成.大学生网球初学者类比学习和外显学习的协同效应研究——基于不同难度的视角[J].上海体育学院学报,2015,39(2):55-61.

[11]李美华,沈德立.不同年级学生的工作记忆研究[J].韶关学院学报(社会科学),2007,28(10):141-144.

[12]PAIVIO,ALLAN.Mind and its evolution:A dual coding theoretical approach[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.2007:3-30.

[13]SPELLMAM B A,HOLYOAK K J.Pragmatics in Analogical Mapping [J].Cognitive Psychology,1996,31:307-346.

[14]姜春平.运动技能学习中动作概念嵌套表征机制作用的研究[D].长春:东北师范大学,2005.

[15]SCHMIDT R A.A schema theory of discrete motor skill learning[J].Psychological Review,1975,82:225-260.

[16]GAGNE R.The conditions of learning[M].New York:Holt,Rinehart& Winston,1965.

[17]HALVERSON L E,ROBERTON M A,LANGENDORFER S.Development of the overarm throw:Movement and ball velocity changes by the seventh grade[J].Research Quarterly for Exercise and Sport,1982,53(2):198-205.

[18]王亚南.加工速度、工作记忆与思维发展-思维发展的心理机制探讨[M].合肥市:安徽人民出版社,2006.

[19]姚家新.运动心理学[M].武汉:武汉体育学院教材委员会,2007.

SynergisticEffectsofAnalogyandExplicitLearningonTennisSkillsinNoviceTeenagersofDifferentAges

YU Zhihua1,ZHANG Jiancheng2

(1.School of PE,South-central University for Nationalities,Wuhan 430074,China;2.Office of President,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China)

Motor skill learning is one of the most significant areas with the synergistic effects of Analogy and Explicit Learning in the real situation.As a kind of effective implicit learning method,analogy learning research is restricted to theoretical analysis and separation research,and the combination of them is relatively rare.With novices as subjects in this thesis,the synergistic effects of analogy and explicit learning on tennis skills in teenagers of different ages were explored in two factors experiment design.Thirty-six freshmen and thirty junior middle school students of grade two were randomly divided into Explicit-Analogy Group,Analogy-Explicit Group,and Alternating Group respectively.Dependent variables were hitting accuracy,hitting gait ratings and the number of skill rules in the retention and transfer tests.In college freshmen,the performance of Alternating Group was better than that of other two groups.In junior novices,the performance of Analogy-Explicit Group was better than that of other two groups.This suggests that we should choose different combination of analogy learning with explicit learning according to different age of learners in order to obtain better performance.Discussion on this issue will provide theoretical support for improving the daily sports teaching,sports training and fitness guidance efficiency,providing constructive guidance for applying the synergistic learning of implicit and explicit learning into motor skill learning practice and further enrich the domestic and international research results in the field.

age;teenager;analogy learning;explicit learning;synergistic effect

G 804.8

:A

:1005-0000(2015)02-157-06

10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2015.02.013

2015-01-09;

2015-03-10;录用日期:2015-03-11

湖北省高等学校省级教学改革研究项目(项目编号:2014200);上海市第3期重点学科资助项目(项目编号:S30802)

于志华(1968-),女,山东龙口人,博士,副教授,研究方向为运动技能学习。

1.中南民族大学体育学院,湖北武汉430074;2.上海体育学院院长办公室,上海200438。