喧嚣的“左翼”*——1920年代末北伐革命与上海世界主义

2015-02-25陈建华

陈 建 华

喧嚣的“左翼”*

——1920年代末北伐革命与上海世界主义

陈 建 华

摘要:20世纪,中国“左翼”思潮不绝如缕。它既是世界革命浪潮冲荡之产物,亦是知识阶级为解救劳苦大众的乌托邦情怀所致。在20年代的上海,由于北伐革命的推动,左翼思想迅速扩展,与租界的印刷资本、文化机制渗透交合,产生民族主义与世界主义的张力与融合。从思想、政治及印刷、影视传播的角度举田汉、卢梦殊、刘呐鸥、周瘦鹃等人为例,略述他们的左翼倾向,可见中外文艺的脉络跨越地缘政治、党派社团与图文想象而交相错综,藉此重构富于活力与多元的“情感结构”的历史风景,并着重探讨具世界主义的“先锋”形式革新与政治权力、意识形态、商业机制之间的拉锯角逐,或有助于消解文学史、电影史中“正典”的迷思及新/旧、雅/俗的惯用观念的局限。

关键词:左翼; 北伐; 世界主义; 革命机制; 民国文学文化

一、前言:民国文学与革命机制

近二三十年来关于中国现代文学史的书写,在“二十世纪中国文学”、“现代性”等观念主导下,出现百家纷呈、千姿万态的局面。近来有关“民国文学”概念的论争,涉及如何对待理论而回到历史现场的话题,值得关注。所谓“民国文学”,即指1912至1949年期间的文学,首先以文学得以生产的政治、经济和印刷文化的“机制”为基础,进一步反思“新文学”、“现代”等观念的先入之见,对于一切文学现象,包括雅俗、新旧(如旧体诗词)、创作与翻译、都市文学与乡村文学、中心区域文学与边地文学等,都应当加以考察,从而呈现这一时期“多元”、“整体”的风貌。张中良先生把“民国文学”的“特点”概括为“民国风度”:“较之古代、近代与1949年10月以后,民国文学的自由性与开放性更为突出。”“文学写作者——传统所谓文人,近代通称作家,结社、办刊相当自由,只要政治上对政府没有构成明显的威胁,即可公开或半公开地活动,被查禁的左翼文学刊物与作品,改头换面仍有面世的可能。即使在国民党当局加强控制之后,批评政治的文学作品仍有一定的生存空间。”*张中良:《回答关于民国文学的若干质疑》,《学术月刊》2014年第3期。有人把这一“民国机制”看作一种新的现代文学史的诠释“范式”,担心与“延安道路”的范式相冲突,认为“民国机制”的理论是当下“自由主义知识者关于一个建立在宪政民主理念上的‘公共空间’的诸多想象,而非是处于乱世中的民国时代的真实反映”,并且认为“‘民国机制’在其发生发展的历史过程中,其实一直面临着来自‘延安道路’的挑战并被取而代之”*张中良:《回答关于民国文学的若干质疑》,《学术月刊》2014年第3期。。其实,“延安道路”应当始自1937年延安成为中共的根据地;如果与文艺思想有关,则始自1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,因此,说民国文学“一直面临”其挑战显然不合历史真实。不过这“延安道路”的确含有历史“真实”,即在1949年之后现代文学史书写形成以《讲话》为圭臬的局面。

我觉得强调“民国文学”这一概念有助于更好地回到历史,首先是认识到贯穿于民国时代文学生产的根本形态,任何文学生产都脱离不了这个基础。所谓“民国机制”体现为政治和经济的层面,以政治上宪政与经济上自由贸易为支点,尽管受到北洋政府和国民党的干扰,其基本架构并未改变。与政治经济体制相一致,出版、版权等法规、稿酬制度等决定了作家生存、文学生产与印刷资本之间的竞争与交互渗透的形态。然而20世纪中国为“革命”所笼罩,如清末革命、五四运动、五卅运动、北伐革命、土地革命等,都是历史的真实开展,如费正清(John Fairbank, 1907—1991)的《伟大的中国革命,1800—1985》一书标题颇具代表性*John Fairbank,TheGreatChineseRevolution, 1800-1985,New York: Harper and Row, 1986.,虽然这“革命”不仅仅指激烈暴力的运动,也包括日常意义的“变革”。其实“革命”也是一种机制,受到“民国机制”的制约,相辅相成,或凌驾其上,具威胁性,在这意义上说“延安道路”不无道理,却属于多种“革命”之一。在西安事变后接受国民政府的收编和军饷,毛泽东称蒋介石为“民族领袖”、“最高统帅”,至少在抗战结束前与民国机制构成若即若离的吊诡关系。

从“民国文学”的争论中可看出,数十年来“重写文学史”的合法性问题始终没有解决。本来历史与意识形态、政治与美学之间的边界有时不那么清晰,以史带论或以论带史在方法上侧重不同,历史叙事不可能观点缺席,美学上与意识形态藕断丝连,也难于达到纯粹。但基于史料与文献而建构的历史,或把意识形态作为历史研究的对象,与那种以政治性加诸历史研究,或持历史虚无主义的态度不可同日而语。就文学艺术的想象世界而言,主要探究文学形式与审美表述,在其镜像之中可直接或间接地发现民国机制与革命机制的投影,而两者的意识形态交相错杂。如果把“革命”看作关键词来考察,其涵义在民国时期就十分复杂,且常是断裂的,不光政治上打出不同旗号,种种革命话语也不必等同于革命现实,各个领域如文学、电影、科学、宗教等,都不乏冠之以“革命”的论述,实际鼓吹的却具“改良”之义。再细察之,革命本身充满矛盾,断痕累累,文学上也如此。如民国第一个十年里“共和”概念要比“革命”吃香得多,文坛和印刷传播大多掌控在南社成员手中,流行的是“自由”、“平权”、“国粹”、“艳情”、“游戏”等关键词。社会思潮、文化风气变动不居,如果像雅可布森(Roman Jakobson, 1896—1982)所说产生某种“主导”(the dominant) 思潮或风气的话,那么在中国都为时甚短,更不是铁板一块。如《中国新文学大系》所示,新文学运动以十年为限,其实《新青年》早已分化,而且白话在名义上垄断了“国语”,实际上并未一统天下。且不说“学衡派”在那里硬顶,整个20年代对市民大众更有影响的是所谓“鸳鸯蝴蝶—礼拜六派”的文学。三四十年代政治中心林立,有重庆、延安、南京汪伪、上海的孤岛及日据时期,还有伪满,谈不上一统的革命意识形态,文学上也四分五裂。

关于“左翼”与“革命文学”,尤其是与十月革命、共产国际、马克思主义或日本左派的关系,学界作了大量研究。《北伐与革命加恋爱小说》是笔者数年前发表的一篇文章*Jianhua Chen, “The North Expedition and Revolution Plus Love Fiction,” inChineseRevolutionandChineseLiterature, eds. Tao Dongfeng, Yang Xiaobin, Rosemary Roberts, and Yang Ling,London: Cambridge Scholars Publication, 2009, pp. 163—178.,讲的是1920年代末政治与文学的关系,却涉及革命“红色经典”的历史生成,对于1950年代之后大陆的中国现代文学的威权论述扮演了关键的角色。“革命加恋爱”的小说类型起始于北伐战争时期,以反帝反军阀的民族解放的前景激起了把握当代历史进程与大众欲望的叙事冲动,也标志着“新文学”长篇小说的兴起。在蒋光慈(1901—1931)的《少年漂泊者》与丁玲(1904—1986)的《韦护》中,皆以主人公投身于广东革命军作为结局,对北伐的“国民革命”表现出热诚憧憬。1927年国共合作破裂后,共产主义运动遭受挫折,给革命加恋爱小说带来身份认同与叙事策略的转折。这体现在茅盾(1896—1981)的《蚀》三部曲与《虹》的创作过程中。前者雄心勃勃地描绘以北伐革命为主体的历史画卷,而后者则描写梅女士从四川到上海的革命成长过程。对于茅盾所构想的梅女士传奇来说,《虹》只是一部未完成作品,但从后设的观点看,小说重构了从“五四”到“五卅”的思想与政治的谱系,体现了以共产党与群众运动为中心的政治方向的转移,既代表当时“革命文学”争论的成果,也为后来逐渐确立的“正典”提供了一个原型。

那篇文章的目的在于揭示现代文学正典的排斥机能而回到历史语境,“北伐”只是一个例子而已。在这里我想以此为连结,在多元想象的“革命”与“民国机制”错综交杂的脉络里探讨“左翼”的国际源流及其形成。高利克(Marián Gálik)指出,孙逸仙在1923年末“确定了他的联苏、联共、扶助农工的三大政策。孙逸仙以及国民党和共产党内的进步力量,为将来的北伐战争、1926—1927年的革命,为反对军阀主义、帝国主义和封建主义作好了准备。那些关心文学的人开始以与前完全不同或部分不同的眼光注视着它”*[斯洛伐克]玛利安·高利克著,陈圣生等译:《中国现代文学批评发生史 (1917—1930)》,北京:社会科学文献出版社,1997年,第196页。。随着北伐的开展,青年纷纷冲破鲁迅所谓的沉闷绝望的“铁屋子”,投身到社会运动之中,由是一种新的“时代精神”被形塑。从开始时孙中山实行联俄容共、蒋介石清共且赶走苏联顾问,到共产党在“白色恐怖”下进行地下斗争,仅这短短几年中,在政治与文化领域里犹如屡屡洗牌,文艺观念与实践发生剧烈变动,新旧左右之间分化组合,也反映到对于世界文学与文化资源的发现、认识与选择。

文学史意义上的“左翼文学”是指1927—1937年间大部分受“左联”指导的革命文学运动,这为人熟知。本文在更为广阔的背景中论述左翼思潮的兴起及其形成,想指出的是:在近现代中国,左翼思潮有其深刻根源,是由于追求民族解放和文化现代性的这一基本特性所决定的。其革命理想主义、反抗帝国主义压迫与文艺革新等精神特质肇源于20世纪初的政治与文学革命运动。特别在20年代,孙中山的“北伐”给思想界的左倾带来新的动力。这里以田汉(1898—1968)、卢梦殊、刘呐鸥(1900—1939)、周瘦鹃(1894—1968)等人为例,重在勾勒政治、美学与国际文艺思潮的冲荡交际及其边界的游移或跨界。由于这些变动无不凑辐交汇于上海,也必然要触及“世界主义”的图谱重构与租界的特殊“民国机制”的关系。须说明的是,20年代末发生的“革命文学”的争论无疑是“左翼”研究的重头戏,对其文本展开过程我在别处已经做过一些分析*参见陈建华:《革命与形式——茅盾早期小说的现代性展开(1927—1930)》,上海:复旦大学出版社,2007年,第169—182页;《从“文学革命”到“革命文学”——以关键词为视角的历史叙事》,《东岳论丛》2014年第6期。,本文就不再涉及了。

二、田汉:纯而杂的“左翼”

20年代中期田汉在上海成立“南国电影剧社”,并拍摄《到民间去》。片名标示出他的源自俄国和日本的“左翼”思想。这部片子最终未能面世,但在摄制过程中田汉做足宣传,1926至1929年南国社与影片的广告不断见诸《申报》、《良友画报》、《时报图画周刊》等主流印刷媒体,包括旧派文人的《上海画报》。其时一般新文学家看不起上海的文坛和影坛,但田汉很不同。1927年12月21日《上海画报》有周瘦鹃《颇可纪念的一天》一文,说他受田汉之邀去看了《名优之死》等剧的演出,并谈了观感。一年之后周又撰《南国之一夕》,叙述南国社演剧的情况,也刊于该画报上。此文最后说:“这晚的表演,已足见南国社的成功,也就是田汉先生的成功。”*瘦鹃:《颇可纪念的一天》,《上海画报》第305期第2版(1927年12月21日);瘦鹃:《南国之一夕》,《上海画报》第424期第2版(1928年12月21日)。到30年代初“左联”介入上海电影界,其实在这方面田汉完全是个先驱。

20年代末“左翼”文艺理论在中国得到迅速传播,有来自苏联、日本的不同途径,这方面学者做了许多研究。“左翼”思潮受到俄国“十月革命”的强烈激励,李大钊(1889—1927)在1918年《新青年》上发表《庶民的胜利》和《Bolshevism的胜利》两文*李大钊:《庶民的胜利》、《Bolshevism的胜利》,《新青年》第5卷第5号(1918年10月)。,此前陈独秀(1879—1942)《俄罗斯革命与我国民之觉悟》一文*陈独秀:《俄罗斯革命与我国民之觉悟》,《新青年》第3卷第2期(1917年4月)。,对俄国“二月革命”表示欢迎,为大家所熟知。1917年9月,田汉在《神州学丛》上发表了《俄国今次之革命与贫富问题》一文,像陈独秀一样,那是受到“二月革命”的刺激,也受到了李大钊的鼓励。1919年田汉在上海的《民铎杂志》上发表了《俄罗斯文学思潮之一瞥》的长篇论文*田汉:《俄罗斯文学思潮之一瞥》,《民铎杂志》第1卷第6期(1919年5月)。,可见在俄国联结方面,田汉是非常资深的。他热情投入五四新文学运动,加入了李大钊等人创建的“少年中国学会”,并成为《少年中国》杂志的编辑之一。他也和郭沫若(1892—1978)、张资平(1893—1959)等人一起创立了“创造社”。有趣的是田汉自1916年至1922年在日本,其文艺理论与实践极其斑斓多彩,具有左翼国际主义的特征,投射在五四新文化的背景屏幕上现出一种特异的域外色调。比如说,他一到日本,便迷上了电影,一直乐此不疲。其实这如果发生在上海,算不得新奇,周瘦鹃等一派文人,在1910年代中期便大力宣传电影文化,而大多五四知识分子对影视大众媒体持轻视态度,至20年代初上海国产电影迅速发展,在鲁迅(1881—1936)等人眼中,简直是乌七八糟。正如夏衍(1900—1995)所说,当时“所谓‘文化界人士’——尤其是以新文学运动主导者自任的革命的知识分子,却还完全将这种新的艺术看作‘化外区域’而不加顾盼”*夏衍:《鲁迅与电影》,《夏衍杂文随笔集》,北京:三联书店,1980年,第7页。。

田汉对电影不存偏见,不仅个人喜好,还因为他深受日本大正时期(1852—1912)文艺氛围的熏染,与菊池宽(1888—1948)、佐藤春夫(1892—1964)、秋田雨雀(1883—1962)、厨川白村(1880—1923)、谷崎润一郎(1886—1965)等著名作家交往,也参与青年文学社团“新人会”的活动。如小谷一郎在《田汉与日本》中所述:“田汉来日时,日本正是蒙第一次世界大战之‘恩惠’而以经济‘繁荣’为自豪的时代。与此同时以俄国革命的爆发、第一次世界大战终结为转机,整个世界处于发生巨大变化的时代,‘新时代到来’、‘人类解放’、‘社会改造’的趋势席卷全球,整个时代可称为‘变革’、‘改造’的时代。日本国内也是‘民众’抬头,‘大正民主主义运动’高涨,以及日本学生运动的创始者东京帝大新人会的结成,更有‘女性解放’、‘自由恋爱’等主张的伸张,白桦派、耽美派等成为这一时代引人注目的新的艺术潮流。”*[日]小谷一郎、刘平编:《田汉在日本》,北京:人民文学出版社,1997年,第470—471页。

除了频繁发表诗与戏剧创作之外,就他在《少年中国》上发表的文章而言,如《平民诗人惠特曼的百年祭》(1919年7月),《说尼采的〈悲剧之发生〉》(1919年9月),《歌德诗中所表现的思想》(1920年3月),王尔德《沙乐美》的翻译(1920年11月、1921年3月),莎士比亚《哈孟雷特》、《罗密欧与朱丽叶》的翻译(1921年3月、1922年),《恶魔诗人波陀雷耳的百年祭》(1921年8月),菊池宽《海之勇者》、《屋上狂人》的翻译(1922年6月、7月),包括在《创造季刊》上介绍法国诗人魏尔仑的《可怜的离侣雁》(1922年8月)。

从这一份书单可看出,在短短的几年里,还不算他大量的观看电影、戏剧和文学的经验,田汉好像把欧美百年来的文艺潮流过了一遍,带有大正时期的民主、浪漫与唯美的思想倾向,也仿佛涵盖了20年代中国从浪漫派、象征派到新感觉派的发展轨迹。二三十年代的中国知识分子在政治上文化上大多很“杂”,而田汉更是多方跨界;然而另一方面,从他欢呼俄国革命到加入“左联”,从早年提倡“平民”、“到民间去”到1950年代的“为民请命”,他的左翼思想始终如一,虽然政治上不见得是最“纯”的——1928年一度为南京政府服务。1975年被中共宣布为“叛徒”,永远开除出党,大约与此有关。

相对于当时以《新青年》、《新潮》所代表的“五四”的激进反传统与浓厚政治情绪的背景来说,为田汉所投射的异域文艺风景则显出另一种亢奋,色调丰富多彩。那时他的“电影迷”的面向似乎被压抑着,要到1927年《银星》杂志上连载他的《银色的梦》,方得到呈现*田汉:《银色的梦》,《银星》第5期(1927年1月)、第6期(1927年3月)、第7期(1927年4月)、第8期(1927年5月)、第11期 (1927年8月)、第13期(1927年10月)。。这是一个极其国际化的文本,回顾了他在日本接受戏剧与电影的体验,涉及欧美日中的文学文化资源。如“咖啡店、汽车、电影戏”这一节,介绍了佐藤春夫的关于电影与“现代都市生活”及其诗化美化的观念,给上海吹来了一股醉心于欧化文艺的“日本风”,为后来的“新感觉派”起了先导的作用。

并不奇怪,田汉把上海作为他的文艺实验的场所,由于受了日本现代风的洗礼,而把上海电影工业视作当然的现代都市文化表征。《银色的梦》既是在地印刷工业的产物,也含有批评地切入上海影视生产的议程。这时候上海的消费经济与都会景观渐入佳境,而在北伐革命的冲击下,文艺领域正酝酿着革新的契机。作为一个精心制作的文艺国际的橱窗,《银色的梦》显得极其“先锋”。颇可玩味的是,该文所附的30余幅插图,8幅是南国社与《到民间去》的照片,8幅关于卓别麟(Charles Chaplin, 1889—1977),2幅关于好莱坞影片,3幅是德国影片,其余10幅都是上海新出品的电影,包括神州影片公司的《卖油郎独占花魁女》、明星公司的《梅花落》、民新公司的《复活的玫瑰》和《天涯歌女》等。按照文中“插入的这张照片是《卡利格里博士》之一幕”之语,这张照片,包括其他外国和国产电影的照片,应当是由田汉提供的。看上去那些国产片的影照与文章内容没有直接关系,在文章插图的语境里不仅说明作者有意融入上海电影界,也含有某种承认政治以及由选择而透露的艺术趣味。不消说《天涯歌女》被视为一部“纯艺术”作品,其导演欧阳予倩(1889—1962)是田汉的好友。包天笑(1876—1973)编剧、张石川(1899—1954)执导的《梅花落》,侯曜(1903—1942)导演的《复活的玫瑰》,都是代表当时高水平“文艺”片的一时之选。

当时的影坛以言情与社会伦理的类型居多,古装、神话及武侠片开始流行起来,叙事模式是写实的,深受好莱坞式“情节剧”的影响,粗糙平庸之作比比皆是。正如《银色的梦》一开头宣称“白日的梦”,这篇文章的主旨就是讲电影的“幻觉”般再现魔力,强调创作中想象的功能,如引用谷崎润一郎的话:“酒与音乐,虽称人类的作品中最大的杰作,但是影片也确实最大杰作之一。”这与当时一般把电影看作“开启民智”的“锁钥”、强调其“世道人心”的社会功能的理论当然大相径庭。事实上,田汉给上海影坛带来了新的电影理论与观念。尤其在“凡派亚的世纪”一节里大讲特讲西方的“僵尸”、“吸血鬼”的文化,却笔锋一转:

现代的女性又无不多少带几分“凡派亚气质”,将来恐怕此种女性更要增多,以至实现一种“凡派亚的世纪”也论不定。上海的善良的市民听说汉口有裸体游行,安徽有女军官入男澡堂淴浴,湖南有女军叫男堂差,便相惊于世道日衰人心不古,其实在“凡派亚的世纪”这些都无甚奇特,凡派亚者,极力主张自我,尊重自己的官能满足,即生活的刺激的女性而已。*田汉:《银色的梦》,《银星》第8期(1927年5月)。

在“新女性”话语脉络中,这段话涉及大胆女性的“谣传”,与“北伐”有关*所谓“汉口有裸体游行”,是指1927年3月8日汉口妇女举行集会游行纪念“三八妇女节”,见《昨日汉口十万妇女热烈纪念三八节》,《汉口民国日报》1927年3月9日。关于游行队伍中有妇女裸体者的传闻出现在京沪小报上。见诛心:《打倒羞耻的裸体游行》,《北洋画报》第2版,1927年4月20日。瘦鹃:《如是我闻》,《上海画报》第225期第3版,1927年4月21日。,也呼应了当时引起轩然大波的张竞生(1888—1970)的“性学”理论。所谓“极力主张自我,尊重自己的官能满足即生活的刺激的女性”,令人想起刘呐鸥的小说《风景》中那个“自由和大胆的表现像是她的天性”的女主角。

20年代的上海电影市场,外国片几乎是好莱坞一统天下。1910年代如东京影戏院还上映过日本影片,到20年代则几乎看不到了。其实世界电影史上一开始就有写实与虚幻两大类型,前者以卢米埃尔兄弟(Auguste Lumière, 1862—1954; Louis Lumière,1864—1968)为代表,后者以梅里埃斯(Georges Méliès, 1861—1938)启其端,但这“虚幻”类型在中国似乎没有踪影。在这样的背景下,《银色的梦》里专门介绍德国片《卡利格里博士的私室》就特别有意思。该片摄于1919年,无疑带有梅里埃斯一脉的风格,在纽约、伦敦与巴黎等地一上映便造成轰动。克拉考尔(Siegfried Kracauer, 1889—1966)在《从卡利格里到希特勒》一书称这部影片代表了德国民族精神,开启了德国表现主义艺术运动*Siegfried Kracauer,FromCaligaritoHitler:APsychologicalHistoryofGermanFilm,Princeton: Princeton University Press, 1947.。1922年田汉和郭沫若一起在东京观看了《卡利格里博士的私室》(TheCabinetofDr.Caligari),虽然5年之后才把这部电影的讯息回馈到中国,却迎合了国内开始对于德国、俄国电影发生兴趣的新潮流。

三、卢梦殊与《电影与革命》

电影杂志《银星》的主编卢梦殊说,《银色的梦》这篇文章是给他“逼”出来的。在电影批评方面卢还是个新面孔,属于新崛起的“良友图书印刷公司”一系。良友老总伍联德(1900—1972)以及他所起用的梁得所、马国良等知识新秀都是广东人,政治上对于北伐带有一种地缘亲和性,也与经济上仰仗东南一带华侨的投资有关*参见梁元生:《一份刊物,两个城市:〈良友〉画报在上海和香港的际遇》,苏基朗编:《中国近代城市文化的动态发展:人文空间的新视野》,杭州:浙江大学出版社,2012年,第3—27页。。自民初以来占据上海出版业主流的大多是南社的同仁,政治上大多取犬儒主义,文化上在迎合西化与打造都市时尚时,多少披着“旧”文化的氛围。因此伍氏在1926年初创办《良友》画报而大获成功,多半拜赐于近代“广东帮”的革命精神,政治上带来了重建民族国家的信心,而文化上把本地时尚汇入世界现代潮流,着力建立一种阳光、健康的文化形象,如不刊登妓女照片这一点,即不同于《上海画报》的“旧派”作风。其间发生一个颇富象征的新旧交替的小插曲:《良友》开张后不久,伍联德请周瘦鹃来担任主编,周是《上海画报》的编辑之一,7个月之后周借故辞去,据马国亮说是因为编辑理念不合的缘故*参马国亮:《良友忆旧——一个画报和一个时代》,北京:三联书店,2002年,第16—17页。。

卢梦殊在《银星》上频频发表文章,鼓吹以孙中山为楷模的“新英雄主义”,在电影革新的要求中明显带着北伐革命的动力。所谓“电影里的孙中山,是在万目睽睽中而为新时代的英雄——剧中的牺牲者,同时在实际上而为民众的导师。不与时代背道而驰,不与潮流互相冲突;有超越的思想,有远大的眼光,有牺牲的精神,有卓绝的毅力,不怕那狂风暴雨,不怕那险阻艰难。富同情心,凡所作为,不以少数人的意思以为依归,以能博得众人的赞叹心为目的”。同时对当时的国产片现状表示不满说:“挽回中国电影的颓弊,非有这一类的电影出现不可。”并认为这应当成为“中国电影今后应有新的趋势”*卢梦殊:《新英雄主义》,《银星》第4期(1926年12月)。。其1927年6月发表的《电影与革命》赞成国民党“拒赤化”的“清党”路线,重在论述电影与时代、民众的关系。该文呼吁电影应当加入到“国民革命”当中去,关键在于落实到民众:“所以我们中国在国民革命工作的时期,割掉老朽中国的青春腺是当务之急,换言之,就是改造国民性。”他指斥中国人是受到“传统的礼教束缚”的“病态的民族”,因而赞扬“五四”和“五卅”运动所表达的民众的觉醒。这些话和我们所熟悉的现代思想史的正典解释没什么不同,但卢在批评现状时说:“我们中国的电影,兴起没有多年,它改造民族的力量,当然比不上德国与美国的出品。”并严厉指斥:“在事实上他们都太商业化,在根本上他们就没有摄制影剧的资格与才能;所以十几年来,对于民族总没有些儿贡献,不特没有些儿贡献,简直违背时代的精神,破坏民族运动的工作。因此我们对中国的影剧非根本推翻不可,非彻底革命不可。”*卢梦殊:《电影与革命》,《银星》第9期(1927年6月)。

对于他的“新英雄主义”,电影界的反应平淡,因此在稍后的《从狐狸报恩说起》一文里,卢梦殊愤愤地说:“我们虽然做了几个月‘新英雄主义’的宣传工作,而所得的效果,几等于零。并且,古装剧、神怪剧闹得乌烟瘴气!”他反对拍古装剧和神怪剧:“因为我们中国在国际上现在所处的是次殖民的地位,我们的人生是被压迫的人生,文化既被摧残,经济复为侵略……所以我们在现在所作的工作,所负起的责任,总须以‘求生意志’为归宿,以‘反抗压迫’为我们全部工作的中心点。”*卢梦殊:《从狐狸报恩说起》,《银星》第11期(1927年8月)。的确,卢梦殊的这些具强烈政治意涵的文章,某种程度上与国民政府干预电影的动向是一致的。事实上,如《银星》所刊登的,国民党在掌握政权之后,即颁布了限制电影的条规,以前政府也有审查机构,但这么明确还是第一次。

虽然在国共决裂的当口,卢梦殊似是朝右转的,但他的“电影与革命”仍体现了北伐以来的左倾思潮。所谓“次殖民”、“反帝国主义”与“五四”、“五卅”的政治话语,在国共两党都通用。尤其他对当时上海电影界的严厉批评,和夏衍等人所说一向被“鸳鸯蝴蝶派”搞得乌烟瘴气的话可谓异曲而同工。但是在大陆电影史上夏衍的话代表了“左联”的立场,因而成为经典叙事,即所谓直到共产党领导的“左联”的介入才打破了那种乌烟瘴气的局面,中国电影才真正走上康庄大道。这当然是个神话,抹杀了许多历史。其实20年代末上海电影界制片与拍片,观众与市场都处于转型之中,与政治环境有关,面对卢梦殊的批评,当然感受到压力。

卢的“新英雄主义”听上去高调,却显得笼统,政治动机是一回事,他的“时代”、“革命”、“民众”的含义不能脱离当时都市传播的历史脉络。他说历来中国“革命”都成为“窃国者”的工具,“以暴易暴”的结果,无非人们依然受压迫,依然苦闷,而真正的“革命是人们底新生运动,所以革命底工作,不是属于一二人,是属于大众”。所谓“大众”指一般抽象意义上的“人类”,文明是人类分享的价值。“一时代也有一时代的新发现,这便是人类的思想愈演愈进的特征,也就是艺术文化具有改造时代的伟大力量的结果,统言之,就是人类的思想与作为历次革命底成功。”一边作政治说教,一边须满足艺术趣味逐渐变得精致的观众与读者;本着普世的“人类”概念与热衷于追求世界新潮,尽管文章里谴责各色“帝国主义”,在文艺上却展示出一种世界主义,即体现了电影“革命”自身的独立性。为《电影与革命》一文配置的12幅电影照片,有9幅是好莱坞的影片,3幅是德国、俄国、日本的。这些“新片”与文章内容无关,却起了广告作用,也是作者在艺术上所认可的。

在伍联德的首肯下,卢梦殊编了《电影与文艺》一书,于1928年初作为“银星号外”出版,结集了一批电影批评的新生力量,大多为《银星》的撰稿者,集中讨论——为卢氏大声疾呼的——国产电影的改革问题,主要从国际“文艺”的视角批评时下电影在内容与形式上的不足。此书的丰富内容这里难以细述,从扉页所载数十幅照片来看,当然旨在展示时代新潮。几位国产片的女演员明星都是影坛新星,国际的包括丽琳·甘许(Lillian Gish, 1893—1993)、嘉宝(Greta Garbo, 1905—1990)、玛瑙·塔尔玛(Norma Talmadge,1894—1957)、克拉拉·宝(Clara Bow, 1905—1965),皆为中国观众所热捧。外国影片以好莱坞为主,夹杂着法国片《玛侬勒斯戈》(ManonLescaut)和弗里兹·朗(Fritz Lang, 1890—1976)的德国片《斩龙遇仙记》(Nibelung)。《斩龙遇仙记》在1926年演映于上海,其影照也见诸《北洋画报》,似与国产神怪片的兴起颇有关系。须指出的是20年代末出现一股德国热,如茅盾在1928年写的《追求》中章秋柳这一角色,便含有“德国表现主义”的激情*陈建华:《章秋柳——都市与革命的双重变奏》,《古今与跨界——中国文学文化研究》,上海:复旦大学出版社,2013年,第172—174页。。电影方面则是上面引述卢梦殊《电影与革命》一文中的“我们中国的电影,兴起没有多年,它改造民族的力量,当然比不上德国与美国的出品”。此外《银星》中署名为“焘”的《电影箚记》说:“近年来最显著的一个发展,就是德国影片的拨开乌云和世上人士相见的一件。德国影片的特殊色彩和它擅长的描写方法,以及它的制片人才,殊非美国人所能望其项背。”*焘:《电影箚记》,《银星》第4期(1926年12月)。其实,当时人们看到的德国电影并不多,如弗里兹·朗的《大都会》(Metropolis)的影照刊登在1927年1月的《北洋画报》,被称为“德国伟大影片”,中国观众可以通过经典镜头一睹其风貌。

四、周瘦鹃与“弱小民族”

1927年10月12日的《上海画报》上有周瘦鹃《百星偿愿记》一文,说一年半之前由好莱坞西席·地密尔(Cicil B. DeMille,1881—1969)导演的《党人魂》(TheVolgaBoatman)一片在夏令配克影戏院公演时,他没能赶去看,又听朋友们一致叫好,便抱憾不已。这回《党人魂》在百星大戏院放映,总算如愿以偿。此前上海放映过地密尔的《十诫》(TheTenCommandments, 1923)和《金床》(TheGoldenBed, 1925)等,他已被视为好莱坞名导。其《党人魂》描写沙俄时代一对贵族情侣在伏尔加河畔认识船夫费奥多,后来发生革命,费奥多成为红军领导,又遇见这一对逃难的情侣,却卷入情爱纠葛。这部片子在上海放映后,被更多关注的是革命和群众斗争的内容,如张伟焘《党人魂之我观》一文说:“全片所描写的,大半仍旧是表现平民的权威,平民的真灵魂,并替平民予以很有力的张目。”“那些牵船人工作时的唱歌,一种发泄苦闷的精神,是反抗和奋斗的现象。此歌的力量,足与法国革命时的马赛歌相埒。”*张伟焘:《党人魂之我观》,《银星》第4期(1926年12月)。这样的观感颇具时代气息,受北伐、五卅的反帝运动的鼓舞,社会前台凸现出劳工阶级,“无产阶级文学”成为时兴口号。这部电影原名为《伏特加船夫》,译成《党人魂》,被涂上了政治色彩。

不寻常的是周氏在文章里表达的那种与影片失之交臂的遗憾,以及他的圈子里人的热烈情状。提到的几位,包天笑和严独鹤(1889—1968)都是通俗文学的大佬,任矜苹是著名导演,对《党人魂》大加赞誉。周说:“每见愚,必力绳此片之美,舌底澜翻,滔滔不绝。”还有新进女明星黎明晖(1909—2003),“已三观此片,犹觉津津有味”。不消说周是好莱坞影迷,且一向以言情小说著称,但对于片中的爱情故事不怎么在意,他说:“西席地密尔氏杰作虽多,自以此片为翘楚,佐以俄罗斯乐工歌《伏尔加舟子》一曲,益觉其沉郁苍凉,得未尝有。”打动他的是“沉郁苍凉”,大约是颇能代表俄国特色的韵味的。事实上上海影院还没有上演过苏俄电影,虽然一年多之前,1926年7月田汉在上海举办“文酒会”,欢迎苏联诗人皮涅克,苏联领事馆放映了爱森斯坦(Sergei Eisenstein,1898—1948)的《战舰波将金号》(BattleshipPotemkin,1925),但那是小范围的,因此《党人魂》虽是好莱坞出品,却给一般观众吹来了一阵俄国风,而旧派作家也大感新鲜,时风之转移可见一斑。

周瘦鹃在民国初年就名声鹊起,翻译了无数小说,按其自述:

我翻译英、美名家的短篇小说,比别国多一些,这是因为我只懂英文的原故,其实我爱法国作家的作品,远在英美之上,如左拉、巴尔扎克、都德、嚣俄、巴比斯、莫泊桑诸家,都是我崇拜的对象。东欧诸国,以俄国为首屈一指,我崇拜托尔斯泰、高尔基、安特列夫、契诃夫、普希金、屠格涅夫、罗曼诺夫诸家,他们的作品我都译过。此外,欧陆弱小民族作家的作品,我也欢喜,经常在各种英文杂志中尽量搜罗。因为他们国家常在帝国主义者压迫之下,作家们发为心声,每多抑塞不平之气,而文章的别有风格,犹其余事。所以我除了《欧美名家短篇小说丛刊》中发表了一部分外,后来在大东书局出版的《世界名家短篇小说集》八十篇中,也列入了不少弱小民族作家的作品。*周瘦鹃:《我翻译西方名家短篇小说的回忆》,《雨花》1957年6月1日。见王智毅:《周瘦鹃研究资料》,天津:天津人民出版社,1993年,第255页。

其实周氏翻译过的作家,远不止这些,其广度富于世界主义色彩,大约新派作家也难以比肩。这段自白发表于1957年,自我回顾中具有阶级觉悟,是经过社会主义思想改造的功效,何况正当反右运动之时。有意思的是对各国文学的选择中有一个价值秩序,英美文学译得最多,因此含有自我批评;说到关于俄国及弱小民族的翻译,在自我表功,却并非没有依据。他提到的《欧美名家短篇小说丛刊》出版于1917年,收入50个短篇,其中英国的17篇,法国的10篇,美国7篇,俄国4篇,分别由屠格涅夫(Ivan Turgenev,1818—1883)、托尔斯泰(Leo Tolstoy,1828—1910)、高尔基(Maxim Gorky,1868—1936)和安特列夫(Leonid Andreyev,1871—1919)所作。周氏是第一个翻译高尔基作品的,后来他一再为此表示自豪。此外还有瑞士、芬兰、丹麦、塞尔维亚等国,相对于欧美算是“弱小民族”了。后来他不断翻译,大多收入1936年出版的《世界名家短篇小说集》中。第1卷里除了北欧的,还包括印度、土耳其、捷克、保加利亚、波兰等国的作品,“弱小民族”的意识显然加强了。

周瘦鹃的“弱小民族”意识源自于20世纪初的反满思潮。特别是留日学生掀起爱国热潮,呼号亡国灭种的危机,所构筑的汉族主体的理论影响了20世纪中国的政治导向,他们的情感结构是由革命、光复、复仇、暗杀、瓜分、亡国奴等词语编织起来的。甲午和庚子的“国耻”造成难以磨灭的民族心理创伤,种下了20世纪“左翼”思想的根源。在“弱小民族”这一点上,周瘦鹃把鲁迅视为“知己”,虽然不无自我标榜,却有一段插曲。《欧美名家短篇小说丛刊》出版后,受到教育部嘉奖。其时鲁迅在教育部任职,是他写的得奖评语。在50年代周作人说鲁迅的评语“大意对于周君采译英美以外的大陆作家的小说一点最为欣赏,只是可惜不多,那时大概是民国六年夏天,《域外小说集》早已失败,不意在此书中看出类似的倾向,当不胜有空谷足音之感吧”*周瘦鹃:《一瓣心香拜鲁迅》,见王智毅:《周瘦鹃研究资料》,第257页。。《域外小说集》是鲁迅与周作人1909年在日本留学时翻译出版的短篇小说集。在30年代鲁迅追忆说,那时“注重的倒是在绍介,在翻译,而尤其注重于短篇,特别是被压迫的民族中的作者的作品。因为那时正盛行着排满论,有些青年,都引那叫喊和反抗的作者为同调的”*鲁迅:《我怎么做起小说来》,《南腔北调集》,上海:鲁迅全集出版社,1947年,第99页。。为周氏兄弟翻译的俄国和波兰等国的作品,严格说来,与周翻译的北欧等国相比,波兰是地道的“弱小民族”,其遭受瓜分的历史在当时广为人知。

其实,鲁迅对《欧美名家短篇小说丛刊》的评语说:“凡欧美四十七家著作。国别计十有四。其中意、西、瑞典、荷兰、塞尔维亚,在中国皆属创见。”*鲁迅:《通俗教育研究会审核小说报告〈欧美名家短篇小说丛刊〉》,见王智毅:《周瘦鹃研究资料》,第309页。并没有“弱小民族”的意思,而值得注意的,在对翻译的国别选择中可见他和周瘦鹃的分歧。他说:“书中所收,以英国小说为最多,唯短篇小说在英文学中,原少佳制。”对英国短篇小说评价不高,含某种价值取向。夏志清先生在《中国现代小说史》中论及留日学生如鲁迅等大多倾向于激进,且喜欢俄国文学,而留学英美的如胡适等则大多成为自由主义者:“虽然陈独秀和李大钊早就鼓吹共产思想,普罗文学、革命文学在中国抬头,差不多完全受了日本的影响”;另一方面对于英美留学的来说,“他们的兴趣则浸淫在浪漫文学和维多利亚文学的氛围中”*[美]夏志清著,刘绍铭等译:《中国现代小说史》,香港:中文大学出版社,2001年,第17—18页。。 由这论断来看鲁迅和周瘦鹃,不无有趣之处。1932年,作为“左联”领袖的鲁迅编译了一本《苏联作家二十人集》,在《前记》中崇扬苏联的“无产阶级”革命文学时,指斥“创造社”与亲英美文学的作家漠视“下层社会的叫唤和呻吟”。由是说到“英国的小说在供绅士淑女的欣赏,美国的小说家在迎合读者的心思”,似把世界文学纳入了阶级斗争的版图。鲁迅不仅批精英文人,对于通俗文人也不放过:

而且中国原来还有着一标布满全国的,旧式的军马,这就是以小说为“闲书”的人们。小说,是供“看官”们茶余酒后的消遣之用的,所以要优雅,超逸,万不可使阅者不欢,打断他消闲的雅兴。此说虽古,但却与英美时行的小说论合流,于是这三标新旧的大军,就不约而同的来痛剿了“为人生的文学”——俄国文学。*鲁迅编译:《苏联作家二十人集》,上海:良友图书印刷公司,1937年,第2页。

把这段话安在周瘦鹃身上,似很恰当,又没那么简单。20年代初茅盾、郑振铎等人指斥周瘦鹃等“礼拜六派”在国难当头时提倡“消闲”文学,说他们毒害青年,缺乏艺术良心等。周不甘示弱,写了《说消闲之小说杂志》一文,仍鼓吹小说的“消闲”功能*瘦鹃:《说消闲之小说杂志》,《申报》第18版,1921年7月17日。。他说自己办杂志以英国《伦敦杂志》(TheLondonMagazine)和《海滨杂志》(TheStrandMagazine)为楷模,因为英美社会的小说杂志“大抵以供人消闲为宗旨,盖彼邦男女,服务于社会中者,工余之暇,即以杂志消闲,尤嗜小说杂志”,因此“营销辄数十万”。这种论调就是鲁迅所说的“与英美时行小说论合流”了。再看当初《欧美名家短篇小说丛刊》里英国小说最多,占全书三分之一,如哈葛德(H. Rider Haggard, 1856—1925)、狄更斯(Charles Dickens, 1812—1870)、贾斯甘尔夫人(Elizabeth Gaskell, 1810—1865)、曼丽·柯丽烈(Marie Corelli, 1855—1924)等,大多是19世纪英国流行作家。周氏没有留过洋,在中学里学的英语,由英美文化先入为主,自然浸淫在“维多利亚文学的氛围中”,但是像鲁迅藉苏联文学鼓吹无产阶级革命一样,在周氏那里,在借鉴工业革命的个人与社会经验之中,也闪烁着发展都市主义的现实及未来视景。

实际上,都市“通俗”文学与“民国机制”的关系较为直接。不像新文学作家拥有政治与教育上的文化资本,通俗作家依存于印刷资本,必须遵从读者趣味和市场行情。很大程度上他们安于现状,以守法“国民”自居,不搞颠覆,不主张暴力。最具典型的莫过于周瘦鹃和他的“紫罗兰”传奇,宣扬普世之爱,在20年代演变为《紫兰花片》、《紫罗兰》杂志,藉“名花美人”的传统美学表现情色窥视空间,却切入“新女性”的公共话题,为时尚消费推波助澜,构建市民阶级美好生活的愿景,其文学商品更具一种美学品味。另一方面,周瘦鹃时时抨击黑暗政治现实,在20年代上半期,他在《申报·自由谈》上天天指名道姓,从总统到国会议员,尽冷嘲热讽,嬉笑怒骂之能事,也体现了某种与“民国机制”相适应的意识形态与文化实践。而且在革命频仍之时仍以“消闲”、“游戏”为标榜(当然不乏道德训诫),在白话成为“国语”时,依然用与传统文学息息相通的文言写作。之所以能这样,完全拜赐于民国机制。1927年范烟桥在《中国小说史》里说:“光复后,既无专制之桎梏,文学已任民众尽量进展,无丝毫之干涉与压迫,故小说在此十五年内,非常发达。”*范烟桥:《中国小说史》,苏州:秋叶社,1927年,第267页。此指“旧文学”而言,并非无的放矢。

然而那种“万不可使阅者不欢”的文学生产在半殖民地上海,交织着民族主义与世界主义的复杂关系。周氏的大量翻译实践含有中西情感与价值的交流,不无以“域外之新声”来陶养国民性以及拓展现代文学地图的考虑。他的“紫罗兰”的文化生产是一种更为精致的文化翻译,其商品美学含有“国货”的标记。另一方面,印刷资本与民族主义若即若离,周瘦鹃始终未能摆脱世纪初民族创伤的阴影,身上刻着某种“左”的印记。他一再辛酸回顾他父亲死于八国联军入侵北京之时的家史。1915年袁世凯与日本签订二十一条,周作了《亡国奴之日记》。20年代,他一面糅合耶教儒教诉诸“良心”的说教,针砭世道人心,一面发表了许多为下层疾苦呼号的篇什。由是来看,鲁迅在《苏联作家二十人集》中一股脑儿攻击“旧式的军马”,如果用流行的政治语汇,那是“扩大打击面”,显出某种如列文森在《革命与世界主义》一书里所说的“区域主义”的征兆。

五、刘呐鸥:“无轨列车”

“左翼”思潮加速了国际间跨语言、跨文化的流通,也加剧了在地美学风貌与政治文化的重塑。在此风口浪尖上,刘呐鸥——一个暧昧的“同路人”——在某种意义上却为左翼文艺扮演了“前卫”的角色,无论在文艺理论还是实践方面,对于上海的文艺现状都是一种突兀的切入与扣联。1928年9月刘呐鸥和戴望舒(1905—1950)、施蛰存(1905—2003)创办“第一线书店”,出版书籍,包括刘翻译的日本小说集《色情文化》。同时他们创办了刊物《无轨列车》,发表了刘的《游戏》、《风景》和《流》,由是吹起了一股“新感觉派”现代风。至12月《无轨列车》出到第8期,被国民党当局勒令停刊,罪名是“藉无产阶级文学,宣传阶级斗争,鼓吹共产主义”,“第一线书店”也遭关闭。但紧接着刘呐鸥在1929年1月又开张了“水沫书店”,约两年间出版了48种书,除了大多是同仁创作的《水沫丛书》外,还有由冯雪峰(1903—1976)、鲁迅合编的《科学的艺术论丛书》,共出了14种,还包括冯和鲁迅翻译的一系列苏联马克思主义文艺理论著作。另外,水沫书店又出版《马克思主义文艺论丛》,收入刘呐鸥翻译的茀里契(Vladimir Frishe, 1870—1929)的《艺术社会学》。次年9月书店发行同仁刊物《新文艺》,其品味在当时属首屈一指,一般认为《无轨列车》与《新文艺》乃施蛰存编辑之《现代》的前声。《新文艺》也出了8期,至1930年4月自动停刊,也是因为受到政治压力之故。

秦贤次指出:“自1929年至1930年,水沫书店几成为左翼出版品的重镇之一。”*秦贤次:《刘呐鸥的上海文学电影历程》,收入国立中央大学中国文学系编:《刘呐鸥国际研讨会论文集》,台南:国家台湾文学馆,2005年,第282页。的确,在“左联”成立之前,水沫书店出版了不少苏联文艺理论著作,包括鲁迅因受到创造社的逼迫而翻译的著作,对于扩大左翼影响功不在小。但另一方面,《无轨列车》和《新文艺》的纯文艺倾向与左翼形成某种既亲和又具张力的复杂关系。在苏联文艺理论家中,茀里契《艺术社会学》被认为是“庸俗社会学”的代表作,在三四十年代中仍有影响*参林精华:《苏俄文化之于二十世纪中国何以如此有魅力》,《二十一世纪》网络版第52期(2006年7月)。。刘呐鸥翻译了这部著作,且浸润于左翼思想,但为何没有成为“左联”成员,应当有主客观的原因在。另外,对于“左联”来说,水沫书店已经在演习了生存或斗争的方式。经济上书店由刘呐鸥经营,由于上海租界的机制,办刊物财力是要素,刊物被封,可以改头换面重起炉灶,国民党不能乱抓人,中间有租界法制。中外权力相互牵肘和资本自由流动的法则给文化空间造成空隙,也因此斗争特别残酷,如国民党搞特务、暗杀——世纪初的“革命”遗产。在这种情况下,“左联”充分利用租界机制进行地下活动,采取合法身份掩护、秘密集会、单线联系等策略。

1928年,上海文坛左右开弓,新刊的杂志如《太阳月刊》、《文化批判》、《新月》等先后蠭起,各种势力在集结、较劲。值得注意的是同年2月《中央日报》上新辟《摩登·Modern》专栏,以“现代”文艺为号召,首刊田汉《蔷薇与荆棘》,谈他与日本文艺的连接,撰稿者另有徐悲鸿(1895—1953)、潘天寿(1891—1971)等沪上名流。此后连续刊出波特莱尔(Charles Baudelaire, 1821—1867)《恶之花》(LesFleursdumal)的翻译等。这中间,《无轨列车》、《新文艺》代表一股含“左翼”倾向的新鲜文艺血液。刘呐鸥宣称:“文艺是时代的反映,好的作品总要把时代的色彩和空气描出来的。”*刘呐鸥:《译者题记》,康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·文学集》,台南:南县文化局,2001年,第229页。到处都在呼唤“时代”,带着各式各样引领潮流的视景。这里刘说的“时代的色彩和空气”是指日本新感觉派,那么置换在中国场景里,挟“时代”而来的则是“前卫”、“速度”、“机械”、“节奏”等概念。当文坛上徐志摩、闻一多(1899—1946)等“新月派”还在消化维多利亚时代的文艺时,《无轨列车》以前所未有的速度与国际文艺接轨,不仅“左翼”着重介绍新俄,刘呐鸥也侧身其中,而且尤为突出,引进当代日本文学新潮;数年后兴趣转向电影的时候也是这样,大谈特谈维尔托夫(Dziga Vertov, 1896—1954)的《携着摄影机的人》(ManwithaMovieCamera,1929)即为一例。

作为来自台湾的世家子弟,刘呐鸥对于东京、巴黎的现代风情有独钟;来到上海之后,如彭小妍所描绘的,成了一个“浪荡子”*彭小妍:《浪荡子美学与越界——新感觉派作品中的性别、语言与漫游》,《中国文哲研究集刊》第28期(2006年3月),第139—141页。,花钱办文艺,不失为一种高档豪奢。我们可发现,在他身上、他的作品、他的书店和刊物,都存在断裂——似乎是“现代性”自身的吊诡:一面受“左翼”思潮影响,与大众共呼吸,痛恨资本主义与罪恶的都市;一面爱美,崇尚“前卫”,追求“绝对”的形式。这些在左派眼里恰恰是属于“资产阶级”的东西。就像刘呐鸥翻译的《色情文化》这本日本小说集,大多是新感觉派作品,也选入属于“普洛派”的林房雄的作品。刘说前者“描写着现代日本的资本主义社会的腐烂期的不健全的生活”,后者是“用着社会意识来描写现代生活的”,照这么说两者也能并行不悖。拿他在《无轨列车》上发表的让人惊艳的初啼之作来说,《游戏》、《风景》活现“新感觉派”的风貌,而《流》这一篇则试图将新感觉与左翼政治糅合起来*呐鸥:《流》,《无轨列车》第8期(1928年12月)。。主人公镜秋被纺织业大老板看中,招在家里当接班人来培养。小说一开始写他和少爷发现四姨太在外面与人偷情,然后四姨太为了堵住少爷的嘴,勾引他上床。最后镜秋因为不能摆平厂里的罢工风潮,被老板炒了鱿鱼。小说由镜秋的视点和心理贯穿始终,从内里揭露了资产阶级的腐败和无情,也发出对于腐败社会的诅咒。故事描写他与家庭女教师的一夜情,和老板的13岁小女儿的亲密情愫,不乏“接吻的骤雨”等肉感的句子,而场景包括电影院、餐馆、咖啡店,充满了都市风情。他在街上与四姨太邂逅,和她进入百货店,法国香水、闪亮的缎料,富于物质诱惑,或如镜秋在街上的内心独白,“神仙故事”般的超现实幻觉,这些都体现了新感觉派手法。

刘呐鸥的新感觉小说具有电影“蒙太奇”的特质,这已为人熟知。他在阐述“电影和诗”时,表示文字的局限,被电影仰仗特写、淡入、淡出、高速等“技巧”而得以突破:

他们可以使人们在空中飞行,可以使鸟兽在水中栖住。利用着他们这些技巧要使诗的世界有了形像不是很容易的吗?把文字丢了一边,拿光线和阴影,直线和角度,立体和运动来在诗的世界飞翔,这是前世纪的诗人所预想不到。这是建在光学和几何学上的视觉的诗,影戏艺术家是否有占将来的大诗人的地位的可能性的。*刘呐鸥:《影戏漫想》,康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第248页。

虽然觉得文字有局限,也很少谈到他的小说,但这里“诗”的边界模糊,毋宁是指涉艺术极致的比喻;刘后来所说的“影片的纯粹性、绝对性”,也是这个意思。这不仅适用于电影,也适用于文学。像电影一样,小说必须运用技巧。他举“恋爱小说”为例:“我们之所以一定要鉴赏他的原因大半是要知道作者怎样用了他特有的手法把他那个恋爱的丰富的内容和葛藤,分析着描写着的一点。这关于表现法如何的问题实可以裁定一个艺术家的艺术技巧即手腕的高低,同时也是那个作品‘是否艺术’的评判点。”*康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第285,260,267—269,258,272页。听上去形式至上,技巧决定一切,刘呐鸥的确十分迷醉于“机械”。他说:“织接(按:即‘蒙太奇’)是影片生成上最生命的要素,它是诗人的语,文章的文体,导演者‘画面的’语言。诗人在做诗的时候不是踌躇地思想着挑选着用字,经过几番雕琢之后才决定他所欲用的诗语吗?”*康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第285,260,267—269,258,272页。

但是,如果认为刘呐鸥是个“形式主义”者,恐怕也是不小的误解。对于维尔托夫的“影戏眼”理论,他推崇备至:“‘影戏眼’是具有快速度性,显微镜性和其他一切科学的特性和能力的一个比人们的肉眼更完全的眼的。它有一种形而上的性能,能够钻入壳里透视一切微隐。”因此,“‘影戏眼’比织接更进一步,能够在千千万万的主题中选出一个主题,能够在种种的观察中作一个便当的选择而实行主题的创成。她具有感情、气力、节律和热情。”这里“主题”、“感情、气力”等已经涉及艺术的本质,但是刘呐鸥又指出:“总之Vertov是个机械主义者,所以他的主张未免太倾重于机械的崇拜。”*康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第285,260,267—269,258,272页。他给“影片艺术”下的定义“是以表现一切人间的生活形式和内容而诉诸人们的感情为目的,但其描写手段却单用一只开麦拉和一个收音机”*康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第285,260,267—269,258,272页。。艺术最终应该表现人生、打动人们的感情,这并非传统意义上的内容与形式的统一:“我们应当采取新的形式,利用一切数学的、抽象的形躯来创新的象征。”*康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第285,260,267—269,258,272页。内容与形式必须具备“前卫”的标记,也即刘呐鸥所呼唤的“文艺即时代的反映”。

水沫书店因传播左翼思想而受到国民党的压迫,而其纯艺术倾向也未能使左派满意。事实上,刘呐鸥仍然追求绝对的、纯粹的诗,在革命与民国双重机制的夹缝里仍坚持他的追求。这种情况颇如稍后的穆时英(1912—1940)。穆时英1932年出版了小说集《南北极》,描写下层大众的生活,被视为“无产阶级文学”一类;次年又一部小说集《公墓》问世,则完全是“新感觉”做派。针对左派的批评,穆时英说这两种不同风格的小说实际上是同时写的,“这矛盾的来源”,是由于他的“二重人格”;他又激动地说:“我不愿像现在许多人那么地把自己的真面目用保护色装饰起来,过着虚伪的日子,喊着虚伪的口号,一方面却利用着群众心理,政治策略,自我宣传那类东西来维持过去的地位,或是抬高自己的身价。我以为这是卑鄙龌龊的事,我不愿意做。说我落伍,说我骑墙,说我红萝卜剥了皮,说我什么可以,至少我可以站在世界的顶上,大声地喊:‘我是忠实于自己,也忠实于人家的人!’”*穆时英:《自序》,《公墓》,上海:现代书局,1932年,第1—2页。这一告白表明穆氏不愿追随政治潮流而坚持其艺术的独立性。

刘呐鸥在“都市风景线”上流连忘返,并未致力于“无产阶级文学”,而以“新感觉”的尖锐形式在文学史上留下不灭的印痕。这对他来说是很自然的:那是他所熟悉的生活,一种“浪荡子”的艺术风格。这也根植于他心目中的“大众”——都市脉络里的大众,而为自身的文艺价值所作出的抉择,就像他后来从事电影一样,从中仍可看到“左翼”的基本动力,即暴露资本主义的腐朽与不健全。不消说“前卫”形式本身即意味着对于资产阶级平庸美学的反叛,这方面体现在他小说里的那些女性形象——解放的象征。在《游戏》、《风景》、《流》、《热情之骨》等篇中,她们大多属于资产阶级少妇,有诱人的身体、时尚的包装、健全的知性;尤其在两性关系上显得随便,玩弄男子于股掌,红杏出墙如儿戏。相对来说男子则身躯细瘦,心理脆弱。在这些女性形象的塑造中包裹着多重矛盾,这么表现也是刘呐鸥的某种吊诡的选择。她们迷恋物质享受,安于贵妇身份,却以不忠为叛逆,颇似刘氏醉心沉溺于五光十色的都市蜃楼,同时表现都市的罪恶。但不可忽视的是,她们的体制内的叛逆似乎不危及体制自身,而体制则意味着自身的虚伪和崩塌。在她们的反叛中以及在对待男性时,表现出完全的自主,丝毫没有道德的包袱。如《流》中的女教师晓瑛主动要与镜秋睡在一起,没想要嫁给他,第二天她站在示威女工们的前头,镜秋去招呼她,“可是晓瑛却把他上下看了一会,一话不讲,神气似乎要说,你以为我爱上了你吗?前晚上那是一时的闲散,工作正多呢,哪里有工夫爱你”*呐鸥:《流》,康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·文学集》,第81页。。有别于那些富家少妇,晓瑛是显得更为正面的。

20年代的女性,如谢冰莹(1906—2000)投身于北伐军,或丁玲《沙菲女士的日记》中的自我镜像,皆展示了在历史开展中的女性解放及其主体意识。相形之下,刘呐鸥小说里的一些女性显得不够真实。论者认为他“所要捕捉的,不是这些摩登女子的‘心灵’,而是她们的音容笑貌与物欲追求——这正是现代性的表征”*彭小妍:《浪荡子美学与越界——新感觉派作品中的性别、语言与漫游》,第143页。。 的确,他特别醉心于银幕上所表现的“女性美”:“在电影院里最有魅力的却是闪烁在银幕上出出没没的艳丽的女性的影像。悲哀的眼睛,微笑的眼睛,怨愤时的眉毛,说话时的嘴唇,风吹时的头发,被珍珠咬着的颈部,藏着温柔的高耸的胸膛,纤细的腰线,圆形的肚子,像触着玫瑰的花瓣的感觉一样的柔软的肢体和牠的运动,穿着鸽子一样的小高跟鞋的足。”*刘呐鸥:《影戏漫想》,康来新、许蓁蓁合编:《刘呐鸥全集·电影集》,第248—249页。这样描写包含有男性的把玩与占有欲望,令人想起女性主义电影理论家劳拉·莫薇(Laura Mulvey)所批评的,好莱坞银幕的女星再现无非是为了满足男性的窥视癖*Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” inFeminismandFilmTheory, ed., Constance Penley,New York: Routledge, 1988, pp. 57—68.。但在刘呐鸥那里还不乏某种自省,如他在《现代表情美造型》一文中说:“以前女的心地对于万事都是退让的,决不主张。于是娇羞便被列为女性美之一。这现象是应男子底要求而生的。那个时候的男子都是暴君、征服者,所以他底加虐的心理要求着绝对柔顺的女子。但情形变了。在现在的社会中生存竞争里能够满足征服欲的男子是九十九%没有的。”他举当时的好莱坞硬派女星嘉宝和克劳馥(Joan Crauford, 1905—1977)为例,男子觉得她们“最美、最摩登”,然而不得不品尝自己“享乐失败,被压迫得被虐心理”*刘呐鸥:《现代表情美造型》,《妇人画报》第18期(1934年6月)。。虽然男性仍把她们当作欲望的对象,却含有一种被“征服”的苦涩与挫败感。

在20年代末的历史脉络里看,刘呐鸥小说里的一些女性形象,像玩男子于股掌之上的晓瑛,却和示威女工一起对资本家展开斗争,显然是一个具左倾意识的新女性形象。刘不在意于写实描绘,而通过象征手法来建构某种绝对的、纯粹的诗。史书美在论及刘呐鸥与30年代上海的“半殖民地性”、“摩登女郎”等议题时认为:“五四以来的一个传统,即通过构造陈说一个理想化的西方来掩盖和偷换现实存在的西方殖民主义。在种族和种族主义问题上话语和现实的分裂乃是半殖民地文化政治的一个重要特征。”*史书美:《性别、种族与半殖民地性:刘呐鸥的上海都市风景》,《刘呐鸥国际研讨会论文集》,第31—32页。“掩盖和偷换”固然是一方面的事实,但“理想化的西方”话语和“现实存在的西方殖民主义”话语也是并存的,而且那种“理想化的西方”话语常含有奥斯汀(J. L. Austin,1911—1960)所说的“演说行为”(speech acts),在陈说“理想化的西方”时凸显其价值观念,带有为中国能发展其价值的愿景。就像20年代“左翼”的关于苏联美好社会的话语,含有强烈的集体想象,为的是推进反帝国主义、反资本主义的社会运动。

尤其是晚清以来“新女性”成为“现代性”指符,既被当作都市罪恶的象征,也有理想化的话语。如通俗杂志上的女子开汽车、乘飞机等照片或图画,与现实中的女性状况脱节,却投射出女子解放与未来中国的愿景。20年代末小说中“摩登女郎”的形象变化得很快。一反“鸳鸯蝴蝶派”小说里贤妻良母的形象,张资平(1893—1959)笔下不乏出轨的少妇,却是灰色调的,常伴负罪感。更激进的是茅盾《蚀》三部曲中的孙舞阳,在大革命洪流中充满激情,风流自由,其形象塑造渗透着想象的革命乌托邦机制。其实旧派小说里有过这类叛逆女性,如1914年许啸天的《桃花娘》*许啸天:《桃花娘》,《眉语》第1期(1914年11月)。,同名女主角是个顾盼生姿的“美人”,是“目下最时髦的一个女国民”,惯在“交际场打浑”,满口“男女平权,恋爱自由的道理”。她被描写得非常不堪,最后落得身败名裂。在茅盾的小说里,这样的坏女人被转换价值而成为叱咤风云的“时代女性”, 如孙舞阳的“模特儿”身材、抛却束胸和服食避孕药等细节,加入了都市时尚的素材。如作者自述,小说创作以都市小资产阶级为目标读者,这和他脱离革命队伍、在上海开始卖文为生而不得不贴紧文学市场的状况是一致的。比较来说,刘呐鸥的女性塑造更生成运作于民国机制之中,以突破内在架构的方式寻求解放的可能。

六、余论:小报的众声喧哗

由上述几位作家与“左翼”思潮的关系所示,文学史意义上新旧、雅俗的边界变得模糊起来,反映了左翼思潮在文化整体中具有激进而包容的活力。在30年代,随着国民党实行党治和抗日民族战争的开展,左翼思想被革命机制化与意识形态化,如上述刘呐鸥的水沫书店的被禁,或鲁迅独尊苏联文学而排斥从创造社到英美派和通俗旧派的“阶级”立场,意味着印刷文化的自由度在收缩,文艺领域中国际主义“前卫”艺术及个性创造精神的空间也变得狭窄起来。此外,我想再举一两个通俗小报或画报的例子,从不那么精英的文化层面来看北伐革命、左翼倾向与民国机制的复杂关系。

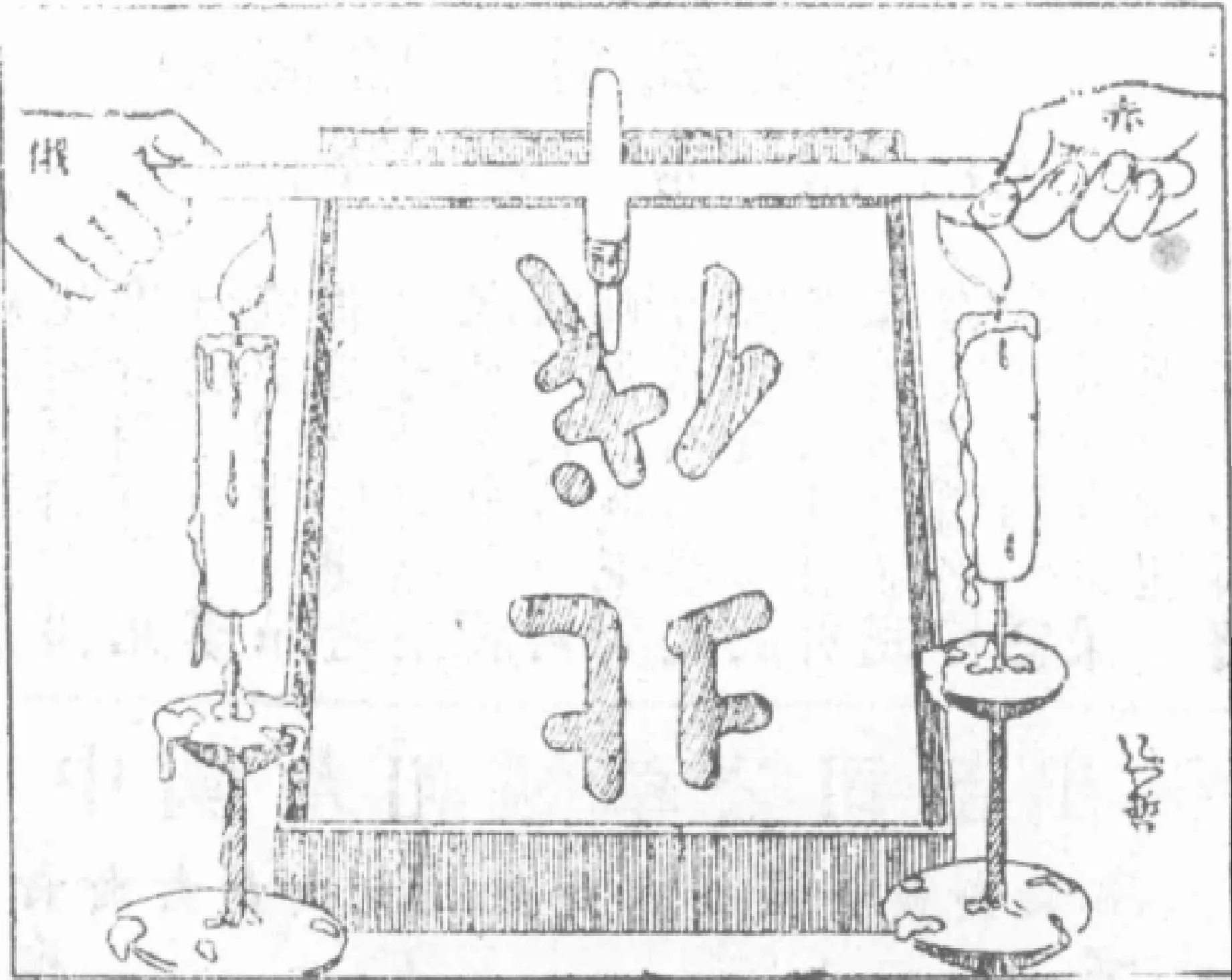

20年代末的上海小报林立,流行杂志比比皆是。据祝均宙统计,在1926年7月北伐战争开始至1932年“一二八”淞沪战争爆发止,上海共出版各类小报715种*祝均宙:《综论近现代上海小报历史沿革空间中戏剧戏曲小报发展脉络及特点》,《“小报文化与中国城市性”工作坊会议论文集》,台北:中央研究院近代史研究所,2010年,第2页。。内容无非有关日常生活、名流隐私、时尚风向、法案聚讼,可谓无奇不有,然而作为都市社会的公共呈现,蕴含着各阶层、社团和人际之间利益制约的游戏规则、伦理价值和文化政治*近年来上海小报受到学者关注,出版著作有李楠:《晚清、民国时期上海小报研究:一种综合的文化、文学考察》(北京:人民文学出版社,2005年);孟兆臣:《中国近代小报史》(北京:社会科学文献出版社,2005年);洪煜: 《近代上海小报与市民文化研究, 1897—1937》(上海:上海书店出版社,2007年);蔡登山:《繁华落尽 : 洋场才子与小报文人》(台北:秀威信息科技股份有限公司, 2011年);连玲玲编:《万象小报——近代中国城市的文化、社会与政治》(台北:中央研究院近代史研究所,2013年)。。由于本身处于文化边缘,这些小报与“左翼”思潮具有某种亲和性,然而作为大众欲望的体现,也是最难被某种政治势力所整合的。1926年8月4日上海《小日报》上的一幅漫画,画一对蜡烛在前,中间一个沙盘,如道士作扶乩状,写出“北伐”两字,一支笔左右两端各有一手执着,右手上书一“赤”字,左手上一“俄”字。《小日报》由张丹斧、袁寒云(1889—1931)等旧派文人经营。当时北伐革命声势愈盛,尽管上海正在军阀孙传芳治下,但是这幅漫画反映了政治现实,看似无褒贬之意,却呈现了丰富的想象空间。以道士扶乩作譬,既可理解为装神弄鬼,含有讽刺,也可理解为天假其手,革命来自神圣的昭示。虽是一张不起眼的小报,揭示了左翼政治背后的权力机制,代表了某种市民阶层的敏锐和冷静的观察。

“四一二”之后,蒋介石控制了上海,立即推行党治。1928年1月30日《上海画报》上一则报道,说担任淞沪警察厅政治部主任的冷欣,受蒋介石的手令“以取缔反动报纸、维护公正舆论”为名,每日派人视察上海各报*小仓:《上海各报检查专员记》,《上海画报》第318期第3版(1928年1月30日)。。像《上海画报》虽然表面上拥护北伐,有时会给蒋介石讲点好听话,但一般是消极配合,冷眼观望。作为大众传媒,不像精英阶层忽起忽落,消闲的文化生产依然如故。下面引1928年1月《上海漫画》创刊号上的两段文字,与北伐、左翼的话语形成有趣的互动。题为《小瘪三万岁!》的一篇:

在这乌天黑地的上海市里的人,只要会画蚯蚓式的直线、鹅蛋形的圆圈,就是“名画家”;若有人曾经临写过半橛“偷借银灯……”的诗或抄录过“姊姊我爱你”的歌,不消说就是我们所谓的新旧“文学家”了。得此尊贵的头衔后,才足以与资本家携手做垄断的出版事业。本社没有一个人享受过这种扬名显亲的光荣,更没有一个不是被资本家所压迫着;其所以要弄这张刊物者,不过如马路上的小瘪三抢剩饭吃而已……*《上海漫画》创刊号第2版(1928年4月)。

《上海漫画》由张光宇(1900—1965)、叶浅予(1907—1995)等人创办,面向市民大众。他们把自己比作“小瘪三”,显得愤世嫉俗。这与杂志创刊过程中遇到的困难有关,却也自取一种底层反抗的姿态,似是一种阶级意识的表现。而所谓“抢剩饭吃”,活现其在印刷资本体制靠竞争求得生存的境况。另一段题为《革命尚未成功的妙解?》:

自从这几十年以许多头颅换来的青天白日的旗帜,在这一半为外国人所管辖的,而一半为本国人所维持的大上海市中树立后,我曾经在日报上看见过有人把革命歌改成大饼油条歌,又有人仿先总理遗嘱的口吻做成讽刺文章。这是滑稽呢,还是侮辱?有天我坐在街车里,听着一位乘客与他同伴讲道:“革命尚未成功者,就是中国人还未死完。若有一人存在,犹有命可革。这许多人都未死,故革命尚未成功”。哈!哈!妙解!妙解!*厂独:《革命尚未成功的妙解?》,《上海漫画》创刊号第3版(1928年4月)。

这段话把“革命、“总理遗嘱”、“青天白日”作谈资,一派嬉皮滑舌的口吻,生动反映了某种市民或小市民的精神形态,对于政治主流意识形态来说不无某种颠覆性。小报的蓬勃发展既是北伐革命运动的结果,其生存也有赖于上海租界的商业机制。它们往往发出广大市民的心声,起到大报所起不到的作用。如林语堂(1895—1976)在《为蚊报辨》一文中指出:“大报失言论之责,故小报应运而生。”称赞它们“说心坎里的话,由是而乱臣贼子惧”。小报如蚊,声音虽小,“若成群结队,其音亦可观,亦可使大校先生睡不成眠也”*林语堂:《为蚊报辨》,载于1932年《社会日报纪念专刊》,转引自祝均宙:《综论近现代上海小报历史沿革空间中戏剧戏曲小报发展脉络及特点》,第31页。。1927年之后,上海进入国民党统治时代,如徐小群指出:“国民党政府对社会无所不在的监管和控制是前所未有的。”“从总体上来说,上海商业界、银行界和制造界精英在1910和20年代所享有的政治和经济地位一去不复返了。”*徐小群:《民国时期的国家与社会:自由职业团体在上海的兴起》,北京:新星出版社,2007 年,第96—104页。另参[日]小浜正子著,葛涛译:《近代上海的公共性与国家》,上海:上海古籍出版社,2003 年,第209—278页。这同样如李楠的研究所示,到了30年代,小报就明显地萎缩了*李楠:《晚清、民国时期上海小报研究:一种综合的文化、文学考察》,第40—61页。。

【责任编辑:李青果;责任校对:李青果,赵洪艳】

中图分类号:I206.6

文献标识码:A

文章编号:1000-9639(2015)04-0033-15

作者简介:陈建华,上海交通大学人文学院讲席教授(上海 200240)。

*收稿日期:2014—12—17