从清初灾害应对方式看“天人合一”观念的生态局限

——兼论我国生态文化建设的现实根基

2015-02-23刘海霞

刘海霞

(山东建筑大学 法政学院,山东济南 250101)

从清初灾害应对方式看“天人合一”观念的生态局限

——兼论我国生态文化建设的现实根基

刘海霞

(山东建筑大学 法政学院,山东济南 250101)

“天人合一”观念在生态文化建设方面具有重要意义,但其消极影响亦不容忽视。从清初灾害应对方式来看,“天人合一”观念不利于全面分析灾害产生的原因,限制了人类抗灾救灾的主观能动性,导致在灾害应对方面缺乏针对性和消极被动。由于其理论的局限性及对实践造成的误导,“天人合一”是一个不完备的命题,必须与“天人相分”、“人定胜天”等命题合并使用,才能发挥其积极作用,避免其消极影响。

天人合一;灾害应对方式;片面归因;消极被动;生态局限

“天人合一”观念作为中国传统文化的主要组成部分,曾经长期被统治者意识形态化,自汉代之后的历代封建统治者都将其作为自己执政合法性的依据,这一观念在确保皇族作为天之骄子地位的同时,对于皇族及官员产生了伦理约束作用,具有重要的政治意义。最近二三十年,学人对“天人合一”的关注主要集中在它的生态意义上。对于“天人合一”的生态意义,国内学人大多持肯定的态度,如张云飞、季羡林、曾繁仁、蒋劲松等。在这一问题上,亦有学者对“天人合一”的生态意义或生态效果进行质疑,如刘兵、曹南燕等。从学理层面来看,“天人合一”观念追求人与自然的和谐,对人类破坏自然的行为具有重要的节制作用,有利于保持自然的“自然性”及“原初性”,减少人类对自然的干预,对破解今天的生态困境具有重要意义。如曾繁仁先生所言:“‘天人合一’论作为一种中国古代特有的哲学理念与思想智慧,……对于当代生态文化建设具有极为重要的参考价值。”[1]季羡林先生亦提出“中国古代‘天人合一’思想是当代生态文化建设的基础”[2]等。其实,一种观念能否作为文化建设的哲学根基,除了应考察其理论的完备性之外,还应该考察它曾经对实践产生过何种影响,思考它还将对实践产生何种影响。正如马克思所说的:“人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于离开实践的思维的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”[3]“天人合一”这一观念是否适合作为我国生态文化建设的哲学根基,只凭理论的梳理与探讨是不够的,必须将这种观念与曾经引发的实践一起来进行考察,才能对其现实意义进行确证。本文拟通过对清初灾害应对方式的考察,梳理“天人合一”观念引发的延迟或妨碍救灾的行动,从观念实践史的角度对“天人合一”观念的生态局限进行阐释。

一、“天人合一”观念与清初灾害应对方式

在先秦时期,“天人感应”之说已广为流传。其基本内容是指:“‘上天’(帝)有意志,有感觉,能够对人间的现实政治,作出及时而积极的反映,有赏善罚恶的多重功能。”[4]到了汉代,董仲舒在“天人感应”的基础上,结合《易经》中朴素的“天人合一”思想,系统地提出了“天人合一”的观念。他指出:“天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副。以类合之,天人一也。”[5]此处的“天人合一”重点强调了“天”与人的相似性,属于同类。在《春秋繁露》一书中,他对人的行为与灾害的关系进行了分析:“人下长万物,上参天地。故其治乱之故,动静顺逆之气,乃损益阴阳之化,而摇荡四海之内。……世治而民和,志平而气正,则天地之化精,而万物之美起;世乱而民乖,志僻而气逆,则天地之化伤,气生灾害起。”[6]此处可见,董仲舒将“人祸”视为“天灾”的原因,对于后世的救灾方式产生了深远影响。

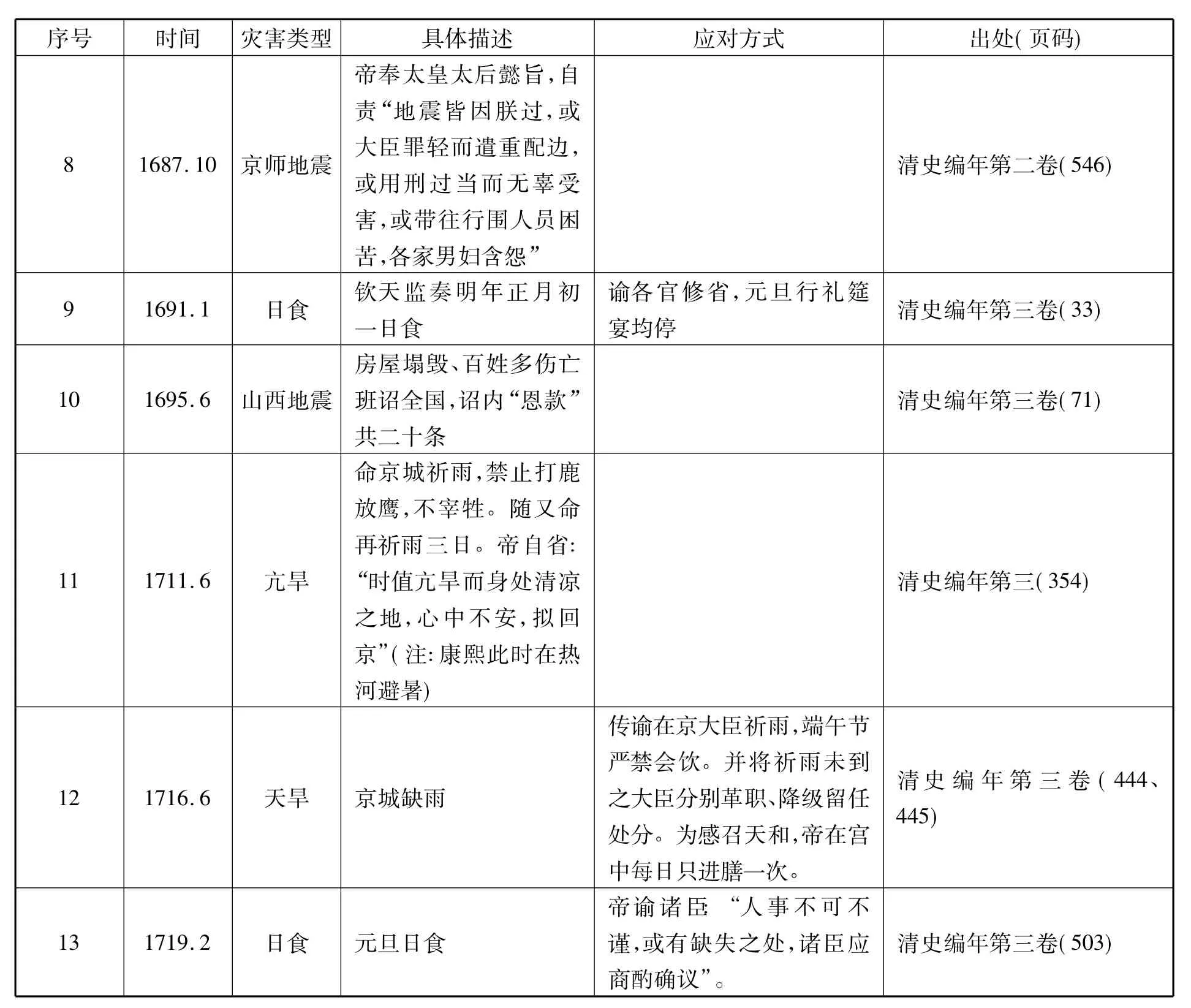

清代的灾害应对方式带有非常浓重的“天人合一”色彩,尤其是天人感应色彩,本文以康熙年间的灾害应对方式为例进行分析(详见表1)。

表1 康熙年间与“天人合一”观念密切相关的灾害应对方式简汇:[7]

注:表中时间均为公元纪年,公历纪事。

表1列举了康熙在位六十一年中遭遇的13次较为严重的干旱、地震、星变等自然灾害、自然现象及政府采取的部分应对方式。当亢旱、地震、星变等灾害或现象发生时,其主要的应对方式包括皇帝自省、谕命官员自省、上疏言奏、清理刑狱、祈雨、祭天、减少娱乐活动等。如前所述,这些应对方式对于统治者阶层加强自律、自省具有一定的积极意义,但对于抗灾救灾则并无实质性帮助,有时非但于事无补,还会因为努力方向的错位而贻误时机,影响抗灾救灾的顺利进行,甚至对正常的社会秩序造成深层的破坏性影响。祈雨、祭天、减少娱乐活动等应对方式虽对灾害起不到防御和减少的作用,但亦不会对国计民生造成大的秩序破坏,还属于虽无用但亦“无害”的应对方式,但其他一些应对方式则不利于抗灾救灾甚或危害社会秩序。首先看皇帝和官员自省以及官员上疏言奏。大灾当前,应该迅速组织各方力量进行抗灾救灾,官员亦应各司其位进行指挥,此时皇帝及官员的自省,会将注意的焦点转移,忽略实际发生的灾害,有时还会引发官员之间的互相攻讦,造成内耗,导致贻误抗灾救灾的良好时机,对抗灾救灾的实际进程产生消极的影响,甚至完全没有采取真正的实质上的抗灾救灾活动。其次,因灾清理刑狱的做法虽然对于纠正司法实践中冤案、错案有一定积极意义,但它对于抗灾救灾却没有什么实质性作用。不仅如此,因灾清理刑狱的制度化,损害了法律的公平性和权威性,会对社会秩序产生隐性破坏作用。

可见,在“天人合一”观念的影响下,康熙时期将一些较为偶然、较为罕见的自然灾害或自然现象看作是“上天”对“人事”的不满,所以在灾害应对方式上不是“怨天”而是“尤人”,大量采取省察政事、祈祷上天等无助于防灾减灾的应对方式。从康熙时期对待灾害的实际做法上,我们可以明显地看出“天人合一”这一理念在指导救灾实践时产生了偏差,造成了误导。笔者认为,这是其生态局限的主要表现。

二、“天人合一”观念误导实践的原因分析

由上文可见,“天人合一”观念在指导救灾实践时造成了努力方向的偏差,也造成了人在灾害面前的消极被动,造成这种生态局限的原因何在?笔者认为,“天人合一”观念之所以在实践中导致了偏差,既与这一观念本身的基因缺陷有关,也与这一观念对人类行为的消极暗示有关。

首先,“天人合一”观念的基因缺陷在于对自然灾害的片面归因。“天人合一”在历史上有其起源与流变,对其中的“天”亦有多种理解。冯友兰比较赞成将“天”既理解为自然之天,又理解为主宰自然的上帝之天,尤其认为这种混合在董仲舒那里特别明显。同时,从历史与现实中人们对这一观念的理解和运用来看,“天”包含有自然的意蕴是无可置疑的。从客观辩证的角度来看,自然灾害的发生有时是人为因素造成的,有时却是自然本身的原因造成的。但缘起于“天人感应”之说的“天人合一”观念却将自然灾害的原因都归结为人类的错误,从而不利于全面分析和认识自然灾害的原因。这一观念导致仅从“人”这一方面来寻找自然灾害的原因,而不能从“天”本身来寻找自然灾害的原因,从而由于片面的归因而导致了应对方式的偏差。

其次,“天人合一”观念的消极暗示在于对人主观能动性的消解。由于将自然灾害的原因归结于上天对人类的惩罚,所以在灾害面前人们唯一能做的就是祈求上天的宽恕,在这种应对方式中,上天是“主动”的一方,而人仅仅处于“祈求”、“自省”等消极被动的地位。这种对自然的“敬畏”有利于限制人类的狂妄自大,但超越必要限度的敬畏则限制了人的主观能动性,使人在灾害面前畏首畏尾,不利于采取积极有效的救灾行动。

因此,从学理层面来看,“天人合一”这一理念不利于全面认识自然灾害的原因,其基因缺陷也已演变为一种现实的危害,其具体表现就是在自然灾害面前的退缩与无能为力。由于这一理念假定了自然灾害都是因为人类、尤其是统治者行为的偏差引起的,因此当自然灾害发生时,它会将实践引导到与抗灾不直接相关的错误方向,导致人类实践的偏差。因此,“天人合一”这一理念作为生态文化建设的哲学根基是不全面的,尚需其他命题作为补充。

三、“天人合一”的补充命题

如果将“天人合一”中的“天”作为自然来理解,那么在自然与人的关系方面,从排列组合的可能性来讲包含这样几种情况:第一种是自然与人合,人亦与自然合;第二种是自然与人合,而人不与自然合;第三种是自然不与人合,人仍与自然合;第四种情况是自然与人不合,人亦不与自然合。其中最理想的状态是人与自然的“两合”状态,其他三种情况由于会产生自然对人的伤害或人对自然的伤害以及人与自然的两败俱伤,都是我们所不愿看到的。但从概率论的角度来看,四种情况都有可能出现。纵观人类的发展史,我们亦可以发现,人类对自然的破坏或自然对人类的“无情”比比皆是。

从我国儒学发展的历史来看,对于“天人合一”的局限性也已有所认知,并提出了对它进行补充的两个重要命题,一是“天人相分”,二是“人定胜天”,这两个理念作为对“天人合一”思想的必要补充,可以提供“天人不合”状态下的方法论指导,在生态文化建设中具有非常重要的历史意义与实践意义。张云飞曾经指出:“肯定‘天人合一’生态价值的论者,多对‘天人相分’持一种贬斥、否定的态度,认为正是由于‘天人相分’才派生出了‘人定胜天’,而‘人定胜天’则是造成生态环境问题的最终根源。其实,……‘天人相分’是对‘天人合一’的扬弃,是‘天人相胜’的开始,三者构成了儒家探讨天人关系的正反合三个命题。”[8]因此,在我们当前的生态文化建设中,如果仅取“天人合一”这一个命题而忽略其他两个与之相补充的命题,势必影响我们全面把握人与自然之间关系,从而造成实践的偏差,在自然灾害面前过于被动,这亦是有违我们生态文明建设之初衷的。

我们仍然以康熙时期为例,从该时期应对黄河水患的实践来看,政府采取的则是另一种与“天人合一”完全不同的应对方式。为了平息水患,康熙帝曾六次南巡,亲自视察水情及河防工程进度,着人绘制黄河水情地图,并多次拨银加固河防。在他这一积极的应对政策下,黄河水患被基本控制。康熙曾对自己的治河功绩进行总结:“黄河关系最大,自元至明,岁有冲决,未有安澜二十余年如今日者。”[9]综观康熙应对水患的方式,体现的是一种在灾害面前的大无畏精神,也就是我们所说的“人定胜天”的态度,而这一态度与我们前文所述的“天人合一”的态度是并列存在的。

无论从学理的层面还是从实践的层面来看,“天人合一”这一个单独命题都是不充分的,尚需要“天人相分”、“人定胜天”这两个命题对它进行补充,这三个命题组成的对人与自然关系的总体描述,方能在完整的意义上构成我们进行生态文化建设的基础。所以,在生态文化建设的过程中,我们应理性对待“天人合一”观念,既看到它对于人类保护自然、尊重自然规律的重要意义,同时亦应看到它对于人类主观能动性的限制,清醒认识它的生态局限性。这对于我们从实际出发建设生态文化、不犯或少犯“乌托邦”式的空想错误具有十分重要的意义。

]

[1]曾繁仁.中国古代“天人合一”思想与当代生态文化建设[J].文史哲,2006(4):5-11.

[2]季羡林.东学西渐与东化[J].东方论坛,2004(5):2-5.

[3]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995:58-59.

[4][5]黄朴民.天人合一:董仲舒与两汉儒学思潮[M].长沙:岳麓书社,2013:103,107.

[6]董仲舒.春秋繁露[M].北京:中华书局,2011:230-231.

[7]资料来源:李文海.清史编年(第二卷)(第三卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2000.

[8]张云飞.天人合一:儒学与生态环境[M].四川人民出版社,1995:205.

[9]李文海.清史编年(第三卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2000:536.

(责任编辑 梅焕钧)

The Ecological Limitations of"Union of Heaven and Man" Concept via Coping Ways of Disasters in Early Qing Dynasty——Also on the Basis of China's Ecological Culture Construction

LIU Haixia

(Department of Law and Politics,Shandong Jianzhu University,Jinan,Shandong,250101)

Although the concept of"Union of Heaven and Man"is very important in the construction of Ecological Culture,its negative influence shouldn'tbe ignored.From the copingways of disasters in early Qing Dynasty,this conceptwas not conductive to the comprehensive analysis of the causes of the disasters,limited the human's subjectivity and rooted in the lack of pertinence and passivity in disaster response.The theoretical limitation and misleading in practicemade the concept of"Union of Heaven and Man"an incomplete proposition,which should be used with the propositions of"Detachmentof Heaven and Man"and"Man Can Conquer Heaven"tomake it play its positive role and avoid the negative effects.

Union of Heaven and Man;Coping ways of Disaster;One-sided Attribution;Negativity and Passivity;Ecological Limitation

B222

A

1672-2590(2015)05-0080-05

2015-08-21

国家社科基金项目“环境弱势群体权益保障制度研究”(13B22006)

刘海霞(1971-),女,山东陵县人,山东建筑大学法政学院教授,硕士生导师,哲学博士。