甘肃河西地区耕地面积变化及利用效益分析

2015-02-20齐鹏王晓娇陈英张仁陟

齐鹏,王晓娇,陈英,张仁陟

(甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州 730070)

甘肃河西地区耕地面积变化及利用效益分析

齐鹏,王晓娇,陈英,张仁陟

(甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州730070)

摘要:采用综合指数评价法和聚类分析法对2003年~2012年河西地区耕地面积及耕地综合效益的时空变化特征进行了分析.结果表明:10 a间河西地区耕地总量呈增加趋势,共增加了106 786.67 hm2,其中,酒泉、张掖和武威的耕地面积变化较大;从时间来看,10 a间嘉峪关市和武威市耕地利用效益则呈波动上升趋势,而张掖、酒泉和金昌市耕地利用效益则呈波动下降趋势;从空间来看,嘉峪关市耕地利用综合效益最高,土地利用效益评价值达0.507 5,张掖、酒泉次之,分别为0.369 9和0.406 6;金昌和武威较低,分别为0.280 0和0.253 2.

关键词:耕地利用;综合效益;河西地区

第一作者:齐鹏(1980-),男,讲师,博士,研究方向为生态恢复.E-mail:qip@gsau.edu.cn

Comprehensive utilization benefit analysis on

cultivated land change in Hexi Area

QI Peng,WANG Xiao-jiao,CHEN Ying,ZHANG Ren-zhi

(College of Environment and Resource,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730070 China)

Abstract:It is significant to study the benefit of cultivated land utilization for improving the whole comprehensive benefits of cultivated land and protecting cultivated land effectively in Hexi area of Gansu Province.By using comprehensive evaluation index method and clustering analysis to study the changes for the benefits of cultivated land utilization on spatial and temporal variation in Hexi area in 2003~2012.The results showed that the total cultivated land amount had an increasing trend,which increased 106 786.67 hm2in last 10 years,it had a great influence on cultivated land of Jiuquan,Zhangye and Wuwei;From temporal analysis,the benefits of cultivated land utilization changes showed a fluctuation rise trend in Jiayuguan and Wuwei,however,Zhangye,Jiuquan and Jinchang had reverse trend.From spatial analysis,the benefits of cultivated land utilization in Jiayuguan was maximum,the second was Zhangye and Jiuquan,Jingchang and Wuwei was the lowest.The benefit of cultivated land evaluation value of the five cities was 0.28,0.11,0.13,0.09 and 0.07,respectively.

Key words:cultivated land use;comprehensive benefits;Hexi area

耕地在地理学上是指可以用来种植农作物的土地,是十分稀缺、不可替代的自然资源和农业生产要素,是人类赖以生存的基本资源和条件.改革开放以来,由于我国人口的不断增多,耕地环境逐步恶化,耕地生产力不断下降,耕地非农化速度加快,与此同时国家后备耕地资源严重匮乏,现有耕地已不能满足人民生活水平提高和经济发展的需要,因此集约利用耕地,提高其利用效益,对于在我国人均耕地面积和人均粮食产量持续下降的背景下实现农业的可持续发展具有重要意义[1-3].

耕地利用效益指单位耕地面积上所提供的经济、社会和生态效益的总和[4],耕地利用效益是耕地利用程度的反映.国内外学者针对耕地利用变化与耕地利用效益之间的关系开展了较多的研究.国外对耕地利用的研究开始于19世纪早期,起源于对区位论的研究[5].Dumanski J等[6]对加拿大萨斯喀彻温地区的农业土地利用的可持续性状况开展了评价研究;国内学者张宝山等[7]构建了土地利用经济效益评价指标体系,对山东省的土地利用经济效益开展了实证研究;张忠国等[8]分析了我国土地利用的生态效益;白晓飞等[9]对内蒙古自治区的土地利用生态效益采用修正生态系统服务方法进行了估算.萧景楷[10]对耕地的功能定位和效益类型进行了相关的探讨.王国刚等[11]对环渤海地区县域土地利用的社会效益、经济效益、生态效益、耦合格局及其协调发展特征进行了研究.从国内外研究进展可以看出,研究者从不同角度,利用不同方法对区域耕地资源可持续利用开展了各有侧重点的分析和评价[12-18].

甘肃省河西地区是西北地区最主要的商品粮基地和经济作物集中产区,自古就是通往西域的咽喉要道和战略要地,是“丝绸之路经济带”的锁钥之地和黄金路段,是甘肃省重要农业区.本研究通过分析河西地区耕地利用现状、利用效益动态变化和区域分异特征,探讨研究区的耕地利用效益,旨在为政府制定提高耕地利用效益对策,实现区域耕地可持续利用提供依据.

1研究区概况

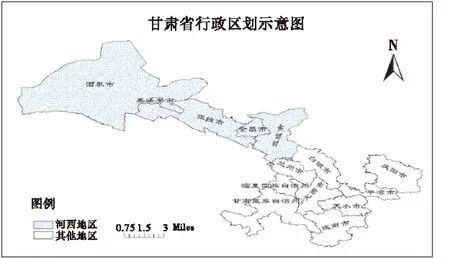

河西地区位于甘肃西北部,位于N 36° 29′~42° 57′,E 92° 13′~104° 16′之间,包括酒泉、嘉峪关、张掖、金昌和武威5市(图1),总面积为27.80万km2;总人口为483.92万人,占甘肃的61.3%,农业人口为311.6万人,非农业人口为172.3万人.耕地面积占甘肃省耕地面积的21%.河西地区属大陆性干旱气候,年降水量大多不足200 mm,自东而西年降水量逐渐减少,气候干燥、冷热变化剧烈,风大沙多.但祁连山冰雪融水资源丰富,灌溉农业发达,灌溉农业历史悠久,是甘肃省重要农业区,西北地区著名的灌溉农业区[19].

图1 甘肃省行政区划示意图

2材料与方法

2.1数据来源

本文数据来源于《甘肃省统计年鉴》(2003~2013)及《甘肃省国民经济和社会发展统计公报》(2003~2013).按照国土资源厅发〔2009〕51号文规定的规划基数分类释义和转换对应关系,以2003年土地利用现状数据为底数,将数据进行转换处理.

2.2研究方法

2.2.1耕地利用综合效益评价指标体系的构建为客观、全面、科学地衡量耕地利用综合效益,在科学性、系统性、全面性等原则指导下,考虑甘肃省河西地区自然条件、经济特征和数据易获取等因素,通过文献查阅法、专家咨询法,从生态效益、经济效益、社会效益3个方面15个指标构建耕地利用综合评价指标体系[20-21](表1).

确定指标权重的方法一般分为:客观赋权法和主观赋权法.主观赋权法有专家评判法、层次分析法等.客观赋权方法有主成分分析、因子分析、熵值法、变异系数法等[9,17-22],其中,变异系数法[17,23-24]是直接利用各项指标所包含的信息,以研究区域指标均值为基础,将各研究单元指标计算变异得出指标的权重,是一种符合区域实际的一种客观赋权方法.本研究采用变异系数法确定不同层次各评价指标的权重.

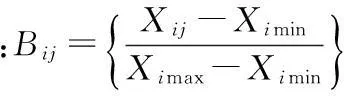

2.2.2评价指标的数据标准化方法本文采用极差标准化方法[23-26]处理数据,公式如下:

表1 耕地综合效益评价指标体系

*农民人均纯收入=(农村居民家庭总收入-家庭经营费用支出-生产性固定资产折旧-税金和上交承包费用-调查补贴)/农村居民家庭常住人口.

(1)

(2)

式中:Bij为数据标准化值,i为年度,Xij为j指标的实际值,Ximax为j指标的最大值,Ximin为j指标的最小值.经过变化后,Bij指标原始数据转变在(0,1)区间内,所有的数据形成一个规范化决策矩阵.

2.2.3耕地利用综合效益评价方法及模型本研究采用综合指数法[17,21,27-29]对甘肃省耕地利用综合效益进行评价,该方法模型为:

Ea=∑(Waj×Bij)

(3)

E=Wa×Ea

(4)

式中:E为耕地利用综合效益;Ea为第a类分效益;Wa为第a类分效益对综合效益的权重;Waj为第a类分效益第j个指标对第a类分效益的权重;Bij为各指标的标准化值.

3结果与分析

3.1河西地区耕地面积变化分析

2003年~2012年河西地区耕地面积数量及增长率见表2、图2.可以看出,各年度耕地面积均为武威>张掖>酒泉>金昌>嘉峪关.从地区耕地变化情况看,2003年~2012年,张掖市耕地面积增加了39 820 hm2,增长率为18.22%;酒泉市耕地面积增加了48 653 hm2,增长率为43.53%;金昌的耕地面积增加了19 147 hm2,增长率为39.57%;嘉峪关市耕地面积基本无变化;武威市耕地面积减少了833.33 hm2,减少率为0.32%.武威市耕地面积减少主要是因为推进石羊河流域生态综合治理,建设节水型社会,实施压减耕地规划,调整耕地利用结构等.从耕地年度变化情况看,10 a间,河西地区耕地总量基本呈增长趋势,耕地增长率波动上升,2003年,河西地区总的耕地面积为636 373.33 hm2,到2012年为743 160.00 hm2,增加了106 786.67 hm2,平均年增长10 678.667 hm2;以2003年为基准年测算,年增长率在2005、2006、2010年出现明显的转折点,峰值为2005年(3.01%),谷值在 2010年(1.01%)和2006年(1.19%),酒泉市和武威市耕地面积变化最大.2005年河西地区耕地总面积增长率最高,仅酒泉市耕地面积增加了13 606 hm2,占河西地区耕地总增加面积的70.6%,主要原因是当年酒泉市土地结构、农业结构进行了大幅度调整,同时针对酒泉市未利用土地资源面积大的现状,将大量未利用地开发整理为耕地,另外国家土地开发整理项目的实施也使耕地有了大幅度增加,2006年和2010年酒泉市耕地面积增加均不同程度减缓;2011年后河西地区耕地面积增长率开始上升,主要是由于张掖的耕地面积开始大幅度增加,通过内涵挖潜和土地置换增加耕地,同时,加强了对农业结构调整、撂荒耕地、灾害损毁等非建设性耕地流失的管理和治理,全面推进土地整理,开展矿山土地复垦.

表2 2003年~2012年河西地区耕地面积

图2 2003年~2012年河西地区总耕地面积增长率

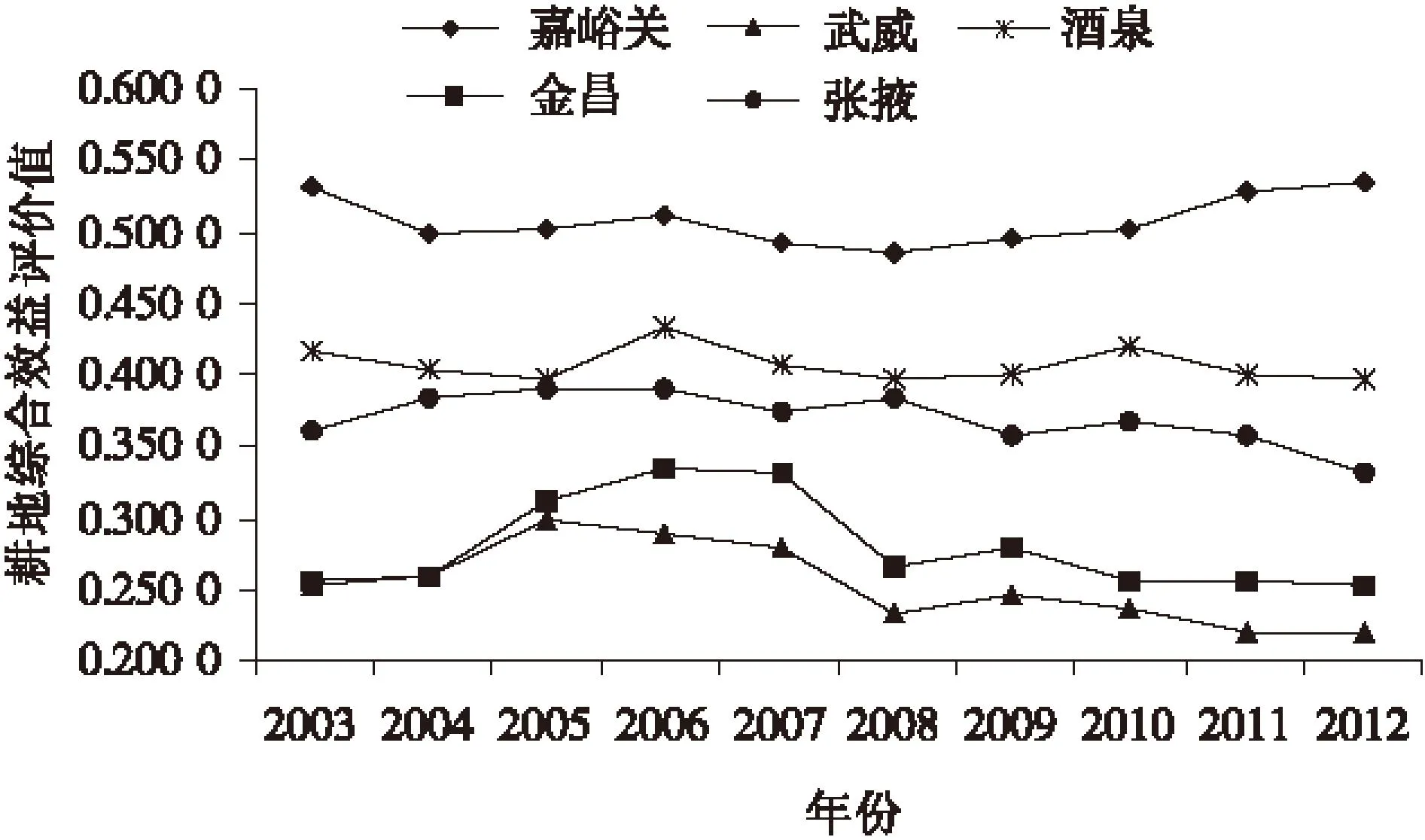

3.2河西地区耕地利用综合效益时间特征分析

采用综合效益评价法对2003年~2012年河西地区耕地利用效益进行了评价,结果见图3.河西地区耕地利用效益总体变化可以分为3个阶段,第1阶段为2003年~2005年,嘉峪关和酒泉耕地利用综合效益呈下降趋势,其他3个区域呈上升趋势;第2阶段为2005年~2011年,所有地区耕地利用效益均呈锯齿状变化,处于耕地合理分配的探索阶段;第3阶段为2011年~2012年,嘉峪关耕地利用效益呈现增长趋势,其他地区呈下降趋势.究其原因,可能由于区域政策的调整,导致了耕地利用效益的短期变化.总体上看,嘉峪关的耕地利用效益明显高于其他4个地区,从影响耕地利用综合效益的关键因素看,耕地生产力、粮食单产、机械化程度、农民人均纯收入、农业供养能力以及有效灌溉率是主要的决定因素.2003年~2012年10 a内,经济效益评价均值表现为:嘉峪关市>酒泉市>张掖市>武威市>金昌市;社会效益评价均值表现为:嘉峪关市>张掖市>酒泉市>金昌市>武威市;生态效益评价均值表现为:嘉峪关市>酒泉市>武威市>张掖市>金昌市(表3).

图3 2003年~2012年河西地区耕地利用综合效益

指标嘉峪关金昌武威张掖酒泉经济效益0.58490.22460.23120.35930.4033社会效益0.39910.33430.20160.39120.3448生态效益0.54760.30110.35380.35330.4952

分析发现,嘉峪关在耕地面积未增加的情况下,种植业结构进行了大幅度调整,采取“支部+合作社+农户+公司”的模式,吸收全部村民入社,多渠道种植制种玉米、洋葱、果蔬、葵花等产业,“嘉峪关洋葱”取得地理标志认定和无公害农产品认证,“紫轩”系列干红葡萄酒先后获得国际、国内大赛的金奖、银奖,优质啤酒花产业通过与农户联合,生产、销售均呈一定规模,花卉、甜椒、番茄、樟子松、油松及花卉苗木等设施农业和特色农业稳步推进,耕地利用结构多样,效益显著,耕地利用综合效益值最高;酒泉农产品品种和品质结构不断优化,棉花、葡萄、无公害蔬菜、啤酒花等名优新特农产品快速发展,但存在棉花生产、加工规模小,棉田基础比较薄弱、品质结构单一、“三丝”含量较高等问题,酒泉的耕地利用综合效益位居第二;张掖为“中国金张掖玉米制种基地”,制种规模全国最大,但存在种植结构单一的问题,处于第3;金昌与武威相邻,两者的种植结构比较相似,压减了小麦、大麦、夏收豆类等低效益夏粮作物,扩大了玉米、马铃薯等高效秋粮作物,农作物播种面积呈现“夏减秋增”态势,但节水措施的强力实施,一定程度上影响了耕地利用综合效益.

3.3河西地区耕地利用综合效益空间变化特征分析

将河西地区10 a的耕地利用综合效益评价值按区域进行聚类分析,结果见图4.河西地区耕地利用综合效益可划分为3大类,第1类嘉峪关,第2类为张掖和酒泉,第3类为金昌和武威.按河西地区各市10 a来的耕地利用综合效益评价值的平均值大小,绘制耕地利用效益空间分布等级图(图5),将河西地区各市的耕地利用综合效益分为3类,其中平均评价值大于0.5的为第1类高等效益利用区,包括嘉峪关市;平均评价值介于0.3与0.5之间的为第2类中等效益利用区,包括张掖市和酒泉市;平均评价值小于0.3的为第3类低等效益利用区,包括金昌市和武威市.此分析结果与综合效益分析结果(图3)、聚类结果(图4)基本吻合.10 a内,河西地区各市的耕地利用经济效益、社会效益变化趋势基本一致,嘉峪关的耕地利用生态效益高于其他区域,嘉峪关市位于河西走廊中段,南倚终年积雪的祁连山与肃南裕固族自治县接壤,东南、东北为绿洲农业区,耕地质量优良,人口稀少,10 a中耕地面积虽未增加,但由于种植结构发生了很大变化,人均产出水平提高;同时,为了保持耕地数量,嘉峪关将国家重点项目占用耕地的耕作层剥离存放再利用,实现占补平衡.

图4 河西地区耕地利用综合效益聚类

图5 甘肃省河西地区耕地利用效益空间

4讨论与结论

通过对2003年~2012年河西地区耕地利用情况分析,发现10 a内河西地区耕地总量呈增长趋势,增长率波动上升,影响较大的是酒泉、张掖和武威的耕地面积.此研究结果与周俊霞[17]、王晓娇[29]、张野[30]的研究结果基本一致.10 a来,河西地区实施了较多的土地开发整理项目,酒泉市凭借土地资源面积广大,土地开发整理潜力较大的特点,以及疏勒河流域工程的实施,使耕地面积大幅度增加;张掖市通过退耕还林、旅游开发等措施建设“全国绿色模范城市”,以及采用“耕地向规模经营集中、产业向园区集中、居住向社区和中心村集中”的耕地管理模式,使张掖市耕地面积增长率波动较大;武威民勤通过人工封育、退耕还林、退耕还草、自然恢复、生态移民等模式压减耕地,推进石羊河流域生态综合治理.

通过对2003年~2012年河西地区耕地利用效益分析可知,从时间来看,河西地区各市耕地利用综合效益呈现波动变化,其中嘉峪关市和武威市耕地利用效益呈波动上升趋势,武威的增幅较小,张掖、酒泉和金昌市耕地利用效益呈波动下降趋势,酒泉的下降趋势明显;从空间来看,研究时段内嘉峪关耕地利用综合效益最高,张掖、酒泉次之,金昌和武威较低.耕地生产力、粮食单产、机械化程度、农民人均纯收入、农业供养能力以及有效灌溉率是关键指标.本研究也得出,耕地的扩展不一定能提升土地利用效益.陈怀录等[31]从土地生态服务价值角度研究了酒泉市耕地利用变化,也得出耕地不能进行盲目建设、发展的结论;付士波[32]运用主成分分析法分析了酒泉市耕地利用效益驱动力,指出影响因素主要包括人口增加因素、经济因素和国家政策因素,其实质和本研究结论基本一致.

河西地区耕地利用效益存在着一定的差异,耕地生产力、粮食单产、机械化程度、农民人均纯收入、农业供养能力以及有效灌溉率是关键指标.有效灌溉率、复种指数、化肥用量是影响生态效益的重要指标,农业水利基础设施的投资、灌溉能力及方式和种植方式直接影响着耕地的产出效益,因此,各级政府应进一步加强农田水利和农田生态建设,在耕地承载力的范围内,增加耕地的多样化种植模式,增加有机肥的施用量,提高农业用水效率和效益,加强农业抵御自然灾害的能力,从而提升耕地的综合产出水平.另一方面,加大耕地友好、可持续利用知识的宣传力度,强化农民耕地保护意识,通过耕地优化高效,提高农民人均纯收入,激励不同区域合理利用耕地、减少耕地的非农化,探索提高耕地利用效益的有效途径,实现耕地资源可持续利用[33].

参考文献

[1]孙海兵,张安录.农地外部效益保护研究[J].中国土地科学,2006,20(3):9-13

[2]牛海鹏,张安录.耕地利用效益体系重构及其外部性分析[J].中国土地科学,2009,23(9):25-29

[3]于慎刚,张锐.土地集约利用理论与实践[J].山东师范人学学报:自然科学版,2006,21(1):90-93

[4]黄木易,吴次芳,岳文泽.城市用地综合效益评价及其时空变异分析[J].中国土地科学,2008,22(6):17-23

[5]Thisse J F.Location Theory,Regional science,And Economics[J].Joumal of Regional science,1987,27(4):12-15

[6]Dumanski J.Assessing the sustainable of Saskatchew,a farming system[J].CLBRR Technical Bulletin,1994:75:112-125

[7]张宝山,陈娟.山东省土地利用经济效益综合分析研究[J].山东经济,2006(6):135-137

[8]张忠国,高军.从经济效益和生态效益来探索城市土地利用的合理模式[J].中国人口资源与环境,2004,14(2):104-106

[9]白晓飞,陈焕伟.不同土地利用结构生态系统服务功能价值的变化研究——以内蒙古自治区伊金霍洛旗为例[J].中国生态农业学报,2004,12(1):180-182

[10]萧景楷.农地环境保育效益之评价[J].水土保持研究,1999,6(3):60-71

[11]王国刚,刘彦随,方方.环渤海地区土地利用效益综合测度及空间分异[J].地理科学进展,2013,32(4):650-653

[12]庞英,王伟.青岛市耕地利用效益变化特征研究[J].农业经济,2007(3):17-22

[13]庞英,张绍江,陈志刚.青岛市耕地利用效益变化特征研究[J].经济地理,2006,26(6):183-187

[14]丁静,蒋平安.基于SPSS的新疆耕地利用效益初探[J].新疆农业科学,2010,47(5):1036-1040

[15]冯达,段亚峰.湖南省各部分地利用效益区域差异分析[J].国土资源导刊,2008,5(5):38-40

[16]李瑞华,李明秋.河南省耕地利用效益时空分异及驱动因素研究[J].地域研究与开发,2010,29(1):109-112

[17]周俊霞.甘肃省耕地利用效益评价[D].兰州:甘肃农业大学,2011

[18]罗志军,陈美球,蔡海生,等.鄱阳湖生态经济区耕地利用效益的空间差异研究[J].改革与战略,2009,25(11):104-106

[19]甘肃省统计局.2012年甘肃省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2012

[20]何国松,周亚欣.基于主成分分析法的宜昌市耕地利用效益变化分析[J].咸宁学院学报,2012,32(6):3-4

[21]张克新,杨凤海,任大光,等.哈尔滨市县域耕地利用综合效益评价[J].安徽农业科学,1893,40(3):1892-1893

[22]宋戈,梁海鸥,林佳,等.黑龙江省垦区耕地利用综合效益评价及驱动力分析[J].经济地理,2010,30 (5):835-840

[23]陈述云.综合评价中指标的客观赋权方法[J].统计方法研究,1995,6(16):85-87

[24]于勇,周大迈.土地资源评价方法及评价因素权重的确定探析[J].中国生态农业学报,2006(4):213-215

[25]李佳,雷国平,柳杨,等.河南省耕地利用效益评价研究[J].水土保持通报,2013,33(3):318-324

[26]庞英,迟美玲.山东省耕地利用效益的时空差异研究[J].广东土地科学,2006,5(6):42-48

[27]张明斗,莫冬燕.城市土地利用效益与城市化的耦合协调性分析——以东北三省34个地级市为例[J].资源科学,2014,36(1):8-16

[28]张文雅,宋戈.哈尔滨市耕地利用效益特征分析[J].水土保持研究,2009,16(6):79-83

[29]王晓娇.张掖市土地利用结构动态演变及预测[D].兰州:甘肃农业大学,2011

[30]张野.张掖市耕地和基本农田保护研究[D].兰州:甘肃农业大学,2009

[31]陈怀录,杨冬雪,王玉鹏,等.基于土地利用变化的酒泉市生态服务价值分析[J].甘肃科技,2010,26(22):8-10

[32]付士波.酒泉市耕地和基本农田保护研究[D].兰州:兰州大学,2010

[33]魏鹏,刘学录.兰州市红古区农用地分等评价与分析[J].草原与草坪,2014,34(4):43-46

(责任编辑胡文忠)

收稿日期:2015-04-10;修回日期:2015-04-25

基金项目:国家自然基金项目“村民关联度与农地利用的关系研究-以甘肃河西走廊为例”(71263003).

通信作者:张仁陟,男,教授,博士,博导,研究方向为生态恢复.E-mail:zhangrz@gsau.edu.cn

中图分类号:F 301.21

文献标志码:A

文章编号:1003-4315(2015)03-0132-06