基于叙事理论的传统村落生态文化载体系统研究

——以北京爨底下村保护为例

2015-02-20李鹏波雷大鹏

李鹏波,孟 磊,雷大鹏,吴 军

(天津城建大学 建筑学院,天津 300384)

基于叙事理论的传统村落生态文化载体系统研究

——以北京爨底下村保护为例

李鹏波,孟 磊,雷大鹏,吴 军

(天津城建大学 建筑学院,天津 300384)

社会经济的发展给城市居民带来了需求结构的改变,居民需求已不再局限于实体物质,而更多偏向于精神文化方面.伴随这种结构的突变,叙事性景观理论作为变化的产物开始受到重视并得以运用.当今,叙事性景观理论的应用范围虽然在不断扩大,但如何将叙事性景观理论与传统村落景观的保护和开发相结合,至今仍没有完整系统的方法和充分的实践.借鉴叙事理论在文学等其他领域的应用方法论,总结出适用于研究传统村落保护的生态文化载体系统,并以北京爨底下村为例,研究传统村落景观保护与提升的方法,以期为传统村落的保护提供参考.

爨底下村;叙事性景观理论;生态文化载体系统

中国传统村落是历史文化保护的重要对象,是人类长期文化积淀和思想智慧的精华,她有着重要的历史、艺术和科学价值.目前,多数村落在保护与开发过程中,更多被关注的是商业旅游资源的开发,而对于村落文化的保护则仅仅停留在历史文化简单地呈现和修复上,文化思想的精髓难以渗透到村落景观和游者意识中.村落文化保护的意义在于通过景观视觉和景观意向的传达,使文化得以传承.因此,传统村落在一个不能使人们读懂的景观基础上谈文化保护与开发是没有意义的.没有一套完整的文化理念体系就不能支撑起一个村落的历史文化.

1 叙事性景观理论概述

1.1 叙事性景观理论的发展

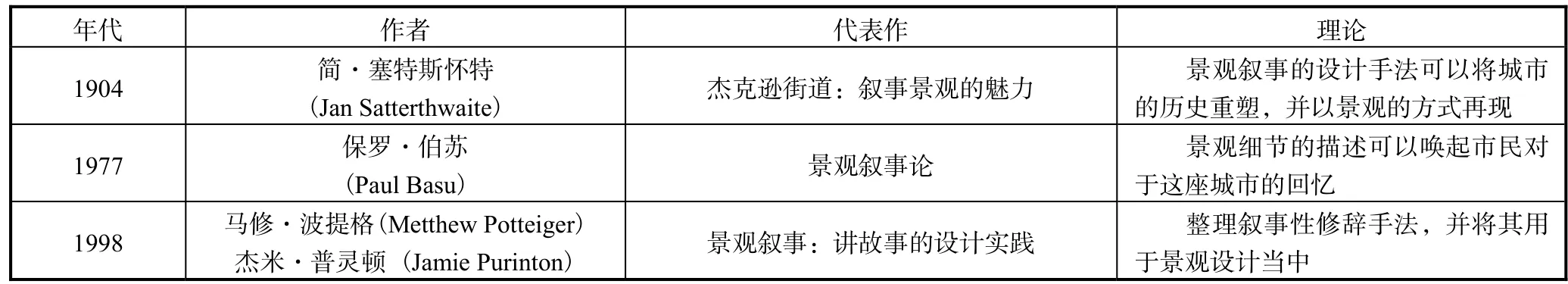

从20世纪60—90年代,叙事学理论经过了漫长的发展和不断的完善,已不再局限于文学领域,它的理念渗透到其他学科,被众多学科借鉴,成为基础理论,这为景观学与叙事性理论的结合创造了契机[1],如表1所示.

表1 叙事性景观理论发展概况

1.2 叙事性景观理论的概念

叙事性景观理论将叙事理论与景观设计相结合,用叙事的修辞手法将故事的时间线索和历史情节有机结合,以讲故事的方式呈献给人们,以景观的形式解读地域文化,以地域文化为基础支撑景观的厚度,形成景观与文化的互补,达到保护地域文化的目的[2].

2 叙事性景观理论与中国传统村落保护的联系

2.1 叙事性景观理论与中国传统村落保护的关联性

叙事性文学作品主题突出、脉络清晰,有鲜活的人物和生动的事件,以横向的时间进展和纵向的空间延伸来构成叙事的基本骨架.同样,传统村落景观在很多方面与其有关联,赋有悠久历史文化的传统村落可以以其景观所特有的表达方式来诉说村落的发展.

2.2 叙事性景观理论在中国传统村落保护中的可行性

中国传统村落历史色彩浓重、地域文化突出,为叙事性景观理论与传统村落研究的结合提供了一种可能性.叙事性景观理论中有很多塑造主题和叙述事件的方法在保护传统村落中可以得到借鉴,从而构成中国传统村落所特有的一种文化语言.这种语言的表达方式需要根据文学的思想构建出一个理论框架,作为中国传统村落景观与文化的桥梁,这也就是所谓的生态文化载体系统.

3 生态文化载体系统的构建与应用

3.1 生态文化载体系统的概念

生态文化载体系统是在叙事性景观理论的基础

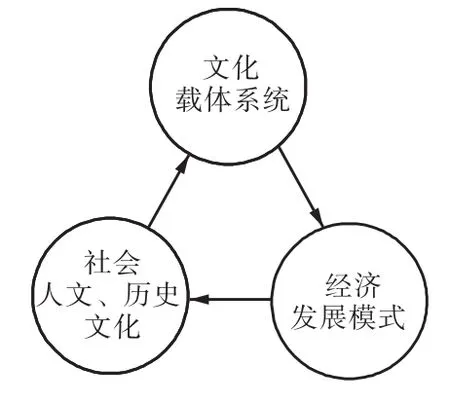

上提出的.针对中国传统村落总结出来的一套能承载和表达社会人文和历史文化的生态有机结合体系,是承载和表现文化的媒介.所谓生态,则是文化通过叙事性方法得以宣传,吸引游客,游客的增加带动商业经济的发展,最后以商业经济的发展来打造地域历史文化,实现有机循环(见图1).这套体系让设计者在框架结构的基础上深入挖掘地域文化资源,并赋予其商业和文化发展潜力,协调经济与文化之间的冲突,实现环境可持续发展的多元化.

图1 生态文化循环体系

3.2 生态文化载体系统的构建

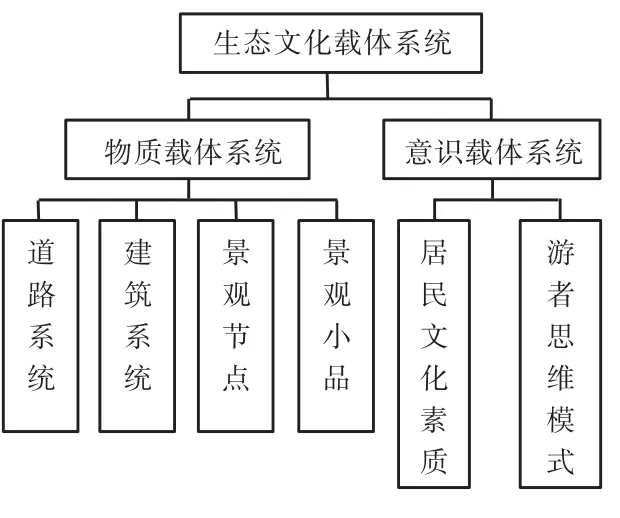

构建一套合理的生态文化系统是研究中国传统村落保护的基础,是村落文化的基本框架.要构建出一套合理的文化载体系统,就必须思考可以与文化符号相融合的载体,即文化载体系统的选择.生态文化载体系统的选择可以借鉴构建景观系统的基本结构,以实体景观结构为基础来筛选是一个很重要的切入点.另外,文化的传播与承载除了实体景观系统,还可以依靠市民的思维和意识来表达,即意识载体系统(见图2).

图2 生态文化载体系统

3.2.1 叙事主题的营造——传统村落景观节点文化载体系统

主题是创作的灵魂,是精神和情感的载体,将主题营造的手法运用到传统村落文化节点中去,成为塑造村落文化的重点[3-6].从文学句法角度出发,景观节点犹如文章的段落,每个段落有各自的主题核心,不同段落编排成一篇文章.在中国传统村落中,不同景观节点会塑造不同的文化主题,一个节点可以依据场地所传递的丰厚文化信息,提取整理出具有场地文化因素的主题,从而传承和发展基地原有的文脉.由此可见,中国传统村落的景观节点是营造空间主题的重要文化载体.

3.2.2 叙事脉络的编排——传统村落道路文化载体系统

道路系统作为传统村落的基本骨架是塑造故事线索和叙事顺序的主要载体,随着时间发生的线索,道路可以通过自由的排布来控制空间序列.传统村落游览路径编排的意义在于控制空间脉络组合,一个个生动的空间主题由道路线索贯穿统一.在文学方面,叙事的要素由起因、经过、结果三个方面组成,叙事顺序的编排可以控制故事的发展趋势,叙事要素顺序的变化会产生不同的效果.在村落景观结构中包括:开场、经过、高潮、收尾.空间路径的编排在于通过对游者视线的控制来达到控制游者心理的目的,使其能够与村落的文化融合共鸣.

3.2.3 生活氛围的塑造——传统村落建筑文化载体系统

建筑作为景观载体系统的一部分,可以承载文化细节符号,体现地域居民的生活氛围.建筑的立面形式能够表达地方文化特色,不同地区建筑立面符号各不相同.建筑蕴含着丰富的历史、科学和艺术价值,能够直接表达民族和地域的个性特征,体现中华文化的多元性.各式各样的立面符号有着深刻的含义和生活韵味,其中寄托着村民对于生活的向往和期盼.

3.2.4 故事情节的刻画——传统村落小品文化载体系统

传统村落中的小品作为地域文化的符号可以生动地叙述故事情节,是传承表达地域文化的物质载体,与传统村落其他载体系统共同构成具有鲜明地域文化特色的物质基础.任何景观小品都不是独立的,他们与建筑和空间相契合,与道路的时间轴线相呼应,形成有机整体.传统村落的景观小品之所以可以作为生态文化载体系统的一部分,是因为传统村落景观小品具有明显的区域性和时代性.地域文化的差别可以塑造村落不同形式的景观形态,同样也可以描绘出具有当地文化气息的景观小品,这些小品并不是满足简单景观构图的产物,而是一个时代的产物,它承载着文化的积淀,诉说着历史的沧桑.

3.2.5 抽象的思维体系

生态文化载体系统除了实体景观要素,还包括抽象的思维模式.例如,居民的文化素质,居民对于自身文化的认知和呈现将直接影响游客的思维.如果居民整体文化素质较高,那么地域文化也就越容易得到普及和传播.居民作为文化载体与实体景观载体不同,居民是一个可移动的、能够以语言的方式表达给游者,游者通过自身的理解将其文化不断的传播.这种载体的传播能力远远大于其他载体形式.

4 爨底下村生态文化载体系统叙事性解读

4.1 爨底下村简介

爨底下村位于北京西部门头沟区斋堂镇西北部的深山峡谷中,地处太行山脉、清水河流域.村外四面群山环抱,山脉起伏蜿蜒,气候良好.村内有山泉,日照充足,有良好的自然植被和适宜耕作的土壤,生态环境良好,历史文化深厚,距今有400多年历史,村内有70余套明清时代的四合院民居,至今仍然保持较好的风貌,具有独特的魅力和珍贵的历史文化价值[7].

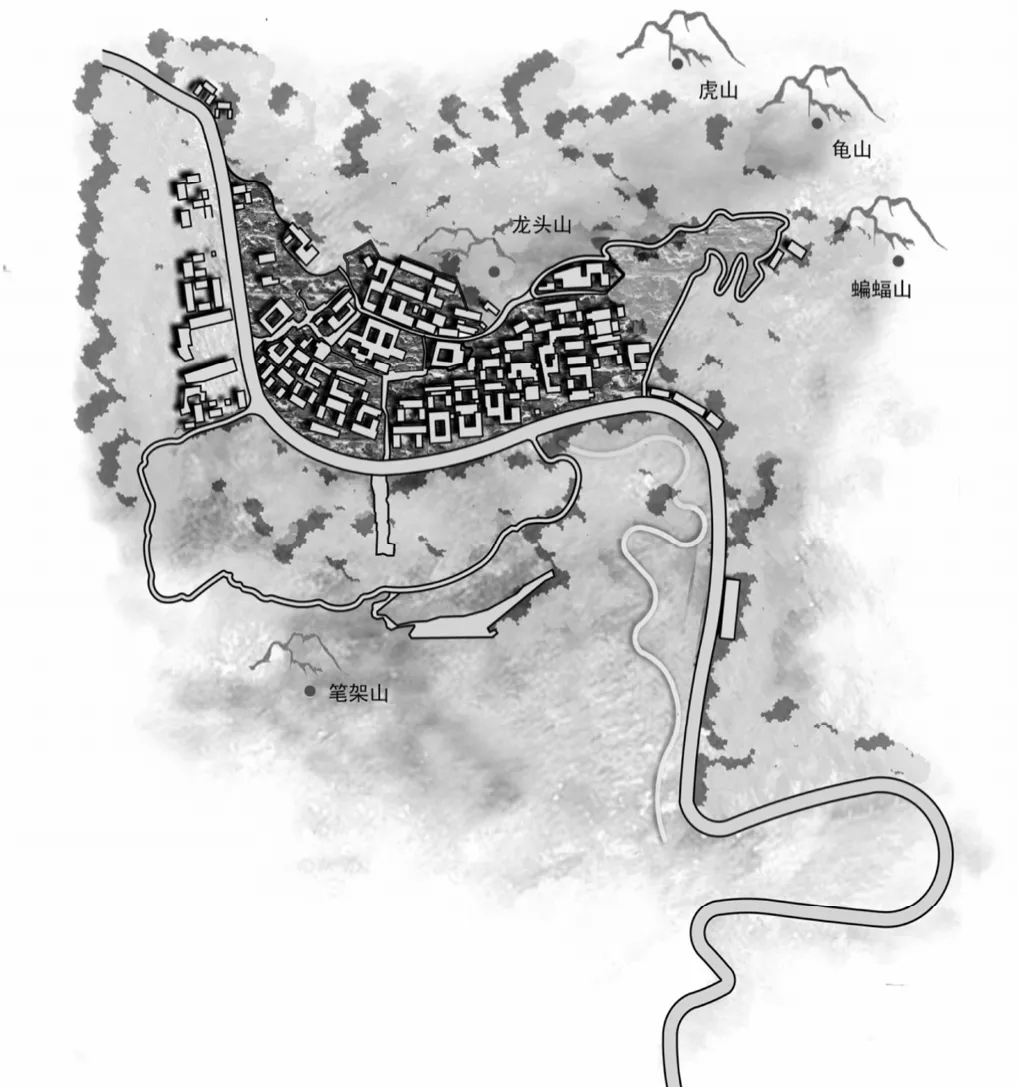

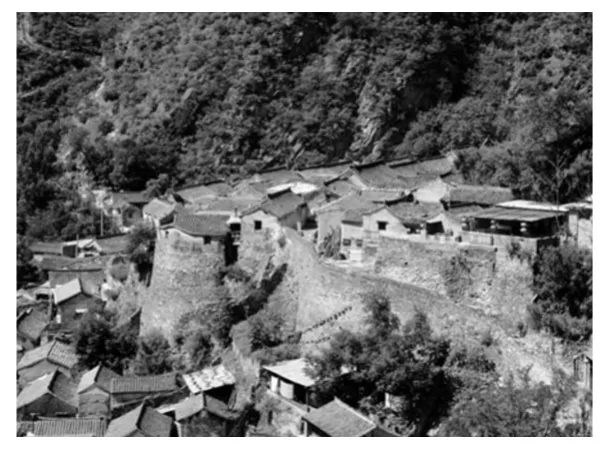

爨底下村以龙头山为中心,74座形式精巧的古建筑院落按照山体走向分两层错落有致地排布,呈放射状分布.村落整体布局严谨合理、变化有序.鸟瞰村落整体布局,形如“葫芦”,又像“元宝”,如图3所示.

图3 爨底下村规划平面图

4.2 爨底下村生态文化载体系统研究分析

4.2.1 道路框架结构

爨底下村道路交通规划按照地势高低的变化、建筑布局以及各种景观节点的分布等因素综合考虑构建而成.爨底下村内道路随山势高低延伸,包括两条与山体等高线平行的道路,四条与等高线垂直的主干道和若干联系宅院的小巷,构成村落的基本骨架.

爨底下村道路系统是承载村落生态文化体系的一个重要载体.爨底下村道路系统串联着各个景观节点,各景观节点主题通过村落道路的导向系统合理地编排成主题明确的序列.爨底下村道路铺装细节刻画突出历史文脉,具有历史感(见图4).村落道路的界面以街巷的建筑立面为依托,连续性的特点保证了街巷在视觉上的贯通,为整个村落奠定了良好的视觉基础[8].游客穿梭在街巷之中,能感受到整座小村的历史沧桑(见图5).

图4 细节符号

图5 道路形式

4.2.2 景观节点排布

爨底下村景观节点包括财主大院、五道庙、石甬居、广亮院、关帝庙等重要性景点.这些景点通过良好的道路导向系统,串联成具有明确主题和丰富内容的空间.游客顺着道路的发展方向寻找节点主题,使其身临爨底下村的历史文化环境中.但是,旅游旺季带来的大量客流量,也给景点的维护和满足客流的需求带来了压力.村落其他的一些景观节点由于道路系统的规划和导向系统的匮乏,造成客流量大大减少.因此,道路布局和导向系统往往是造成客流量分布失衡的重要原因.

4.2.3 建筑形式解读

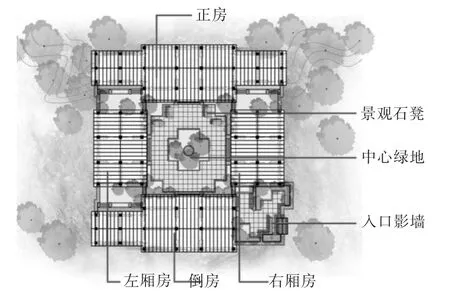

爨底下村四周环山,地理环境条件特殊,村落建筑在设计中根据山势的走向随坡就势,追求自然的格局形式(见图6).但建筑布局仍强调上下有别、等级分明的居住空间秩序(见图7).爨底下村建筑内部根据“礼别异,卑尊有分,上下有等,谓之礼”的思想布局,正房的高度一般均高于其他房间1,m,院落整体朝南,且随地形层层抬高,体现出等级制度.

图6 建筑形式

图7 四合院平面图

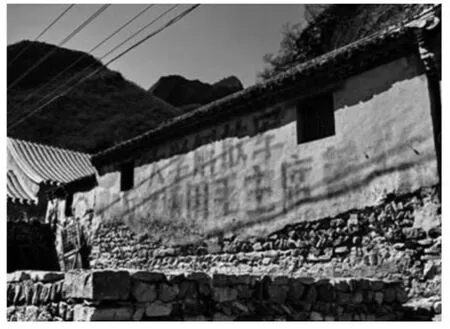

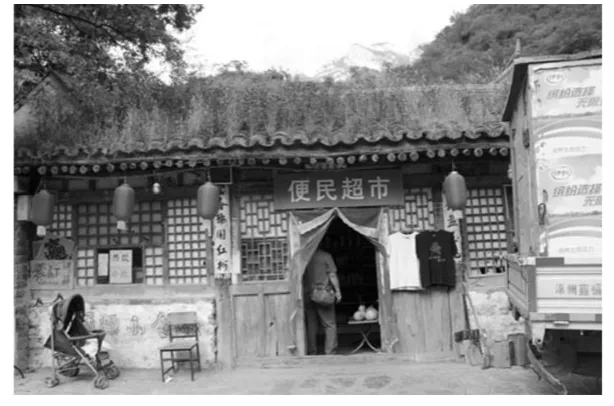

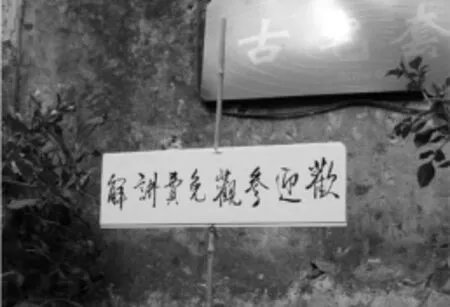

在建筑文化工艺上,爨底下村的建筑作为文化载体表达了丰富的建筑符号元素,其造型精美,建筑细节古朴别致,有着丰富的文化内涵(见图8).在新中国成立之后,爨底下村经历了从土地改革到改革开放各个历史发展阶段,土改期间的标语口号仍然存在于村落之中,随着时间的流逝,慢慢地积淀成历史遗存(见图9).但是,村落在后期的改造中,由于商业功能和文化宣传的需要,建筑立面挂起形式各异的标志性宣传牌[9-12].村落宣传牌张挂杂乱无序,没有一套统一的体系来支撑,广告牌的形式、色彩、尺寸与现有建筑立面形式格格不入,对当地建筑的整体风貌产生了不良的影响(见图10).针对这一问题,他们对建筑内部的空间进行了改造,从而提高了村民建筑内部空间环境的质量(见图11-13).

图8 建筑细节

图9 历史遗存

图10 改造前建筑形式

图11 改造后建筑效果1

图12 改造后建筑效果2

图13 改造后建筑效果3

4.2.4 景观小品的细节刻画

爨底下村的小品细节刻画鲜明,能够体现老一辈居民对于传统文化的美好向往.该村的方形门墩尽管体积小,但其雕刻复杂,装饰性也较强.门墩雕刻大致以文字或者图案的形式来呈现当地的文化气息.每一个门墩都在诉说着不同的愿望与寄托.这些景观小品有机地结合,给村落增添了历史的深度,如图14所示.

图14 门墩

4.2.5 意识载体系统

爨底下村村民热情好客,他们以文化载体的方式,通过讲解村落的文化和历史,给游者以深刻的印象(见图15).在纪念性节日,村民以舞台文化的方式将文化展现给游者,为其呈现爨底下村所特有的文化气息(见图16).

图15 免费讲解村落文化

图16 文化舞台

5 结 语

以叙事性景观理论为基础,分析叙事性理论与传统村落保护的联系与实施的可行性,提出了适于传统村落保护的生态文化载体系统.文化载体系统作为表达景观历史文化的一种方法论,通过将地域文化符号吸取提炼,再运用到当地的景观设计中,在游客面前以叙事性景观的手法来表达地域历史文化.笔者在对爨底下村进行了大量调研和分析的基础上,指出了村落在空间、建筑、商业活动等方面存在的优势和不足,并提出了改造的方法,为今后传统村落的规划和景观提升提供参考.

[1] 李纪祥. 时间·历史·叙事[M]. 兰州:兰州大学出版社,2004:10-12.

[2] 庹 玲. 乡村旅游景观叙事性设计策略研究[D]. 武汉:华中科技大学,2013.

[3] 张 楠,刘乃芳,石国栋. 叙事空间设计解读[J]. 城市发展研究,2009,16(9):12-13.

[4] 余新明. 小说叙事研究的新视野——空间叙事[J]. 沈阳大学学报,2008,20(2):79-82.

[5] 邱天怡. 审美体验下的当代西方景观叙事研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.

[6] 肖 竞,曹 珂. 叙述历史的空间——叙事手法在名城保护空间规划中的应用[J]. 规划师,2013,29(12):98-103.

[7] 业祖润,欧阳文,林 川. 北京川底下古山村环境与山地四合院民居探析[J]. 古建园林技术,1999(2):33-38.

[8] 习丽莎. 基于空间句法理论的聚落街巷界面研究——以京西爨底下村和萨尔茨堡老城区为例[J]. 城市发展研究,2013,20(10):17-20.

[9] 孙克勤. 解读京西古村落的文化遗产[J]. 北京规划建设,2007(1):166-169.

[10] 孙克勤. 川底下村遗产开发之忧[J]. 北京规划建设,2005(3):88-91.

[11] 欧阳文. 北方山地合院式民居空间特征研究——以北京川底下古村落为例[J]. 华中建筑,2002,20(3):72-76.

[12] 孙克勤,宋官雅,孙 博. 探访京西古村落[M]. 北京:中国画报出版社,2006:30-32.

The Research of Traditional Village Cultural Ecological Carrier System Base on Narrative Theme:a Case Study of the Beijing Cuandixia Village

LI Peng-bo,MENG Lei,LEI Da-peng,WU Jun

(School of Architecture,Tianjin Chengjian University,Tianjin 300384,China)

The social and economic development improve the demand structure of urban residents,meanwhile,residents demand is no longer limited to the physical material,and more inclined to the spiritual and cultural aspects. Along with the mutations of structure,the theory of narrative landscape,as a product of the change,began to be taken and used seriously. Nowadays,the theory of narrative landscape is growing popular,but it do not have a complete system of methods and practices how to combine the theory of narrative landscape with the protection and development of the traditional village landscape. Based on the application methodology of narrative theory in literature and other fields,this paper puts forward a set of ecological culture carrier system theory which is suitable for study and transform traditional village. Taking Beijing Cuandixia village as an example,the theory is applied to the protection and promotion of traditional village landscape,in order to provide theoretical

for the renovation of traditional village.

Cuandixia village;theory of narrative landscape;ecological culture carrier system

TU-87;TU982.29

A

2095-719X(2015)04-0246-06

2014-11-07;

2015-03-27

天津市艺术科学基金(A12068)

李鹏波(1969—),男,山东青岛人,天津城建大学教授,博士.