清末民初云南“商绅”阶层的变动及其与近代商业的转型

2015-02-19赵善庆

赵善庆

(华中师范大学中国近代史研究所,湖北武汉430079)

中法战争后云南步入半殖民地半封建社会,在这个进程中云南人民同全国人民一起承受着这种历史蜕变的切肤之痛,从云南门户洞开到“七府矿权之争”,再到昆明自开商埠,这些都在客观上刺激了云南的政治经济文化的发展和民族工商业的兴起。社会结构的变化导致社会阶级、阶层的变化。云南的绅士阶层在这一过程中起过不容忽视的作用,在政治经济等方面绅士起到了连接中央政府和基层社会的作用,并在儒家的传统教化下在基层社会实现着自己的权威,他们权利的体现是多方面的。同时因云南地处边疆和高原,与外界交往不利,经济文化落后且又为少数民族众多的地区,社会状况较为复杂。故云南绅士阶层的权利、职能的体现有着自身的特点。近年来,中国研究已经取得了丰硕的成果,然而地域性研究成果多集中在华东和江南地区。就云南而言,从云南社会本身去探究一个社会群体的研究并不多见。①就云南绅士研究的情况而言,尽管成果相对较少,但是已经有一些学者进行了探讨。周荣德的《中国社会的阶层与流动——一个社区中士绅身份的研究》(学林出版社,2000年版)一书,以昆阳县为研究视角,通过大量的史料,集中探讨了解放前期这一地区绅士阶层的身份及其流动情况。另外,周智生的《商人与近代中国西南边疆社会》(中国社会科学出版社,2006年5月)以及罗群、罗敏的《话说滇商》(中华工商联合出版社,2008年10月)等著作中,也有关于云南“商绅”这一群体的不同侧面的探讨。陆韧教授的《论明代云南士绅阶层的兴起与形成》(《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第1期)、《明代云南士绅阶层的兴起与汉文化的传播》等论文,主要探讨明代云南绅士阶层的兴起过程。赵蕊的《论云南绅士与清末收回铁路利权》(《学术探索》2006年第8期),通过大量史料的分析,主要从客观上分析了近代云南绅士在清末收回铁路利权中的作用。

一、清末之际云南“商绅”阶层生存的社会经济环境

清末中国传统自然的社会经济结构在以枪炮为后盾的商品输入下开始受到严重冲击和瓦解。正如李鸿章所意识到的“数千年来未有之变局”,这种冲击从根本上改变了中国社会原来的发展方向。有论者提到“所谓‘千古大变局’,一言以蔽之,即是中国传统农业宗法社会在‘欧风美雨’的冲击下,被迫开始向资本主义工业化社会过渡,以多少有些屈辱的方式被强迫纳入世界资本主义近代一体化发展进程”②马敏:《官商之间:社会剧变中的近代绅商》,天津:天津人民出版社,1995年版,第66页。。这种变局不仅体现在封建农业文明与近代资本主义工业文明的大搏斗,更体现于中国社会结构的整体性重构运动之中。首先,外国领事和中国官吏的平等权促成天朝体制中的“夷夏之防”的逐渐崩溃;资本主义社会中的虚伪平等否定了中国封建社会等级制度。第二,外国商品的输入,冲击中国的自然经济。新的生产方式在取代着旧的生产方式的过程中,因此造成了城乡社会生活的巨大变化。第三,外国人来华日渐增多,他们的活动为中国社会注入一种从未有过的、畸形的新鲜物——买办阶级和教民。中国资产阶级在思想上的代表和近代企业的创办者,有相当一部分都是出自买办当中,而西方的科学文化知识能规模化地传入中国,也往往得力于信奉洋教的教民。

清末之际,甲午海战、庚子事变震荡着由传统意识所维系的民族心理防线。在英国和法国入侵下,中国西南的门户被打开。通过《烟台条约》《缅甸条约》《越南条约》,中国丧失了对缅甸、越南的宗主国地位。英法分别取得了对缅甸和越南的统治地位,这就为英法向清政府提出更多与西南通商的要求提供了极大的便利。不久,云南就产生了约开商埠:光绪十三年五月初六日,中法在北京订立《续议商务专条》,蒙自成了云南历史上最早开辟的商埠;光绪二十年正月二十四日,英国迫使清政府于伦敦签订了《续议滇缅界务、商务专条》,蛮允开埠;光绪二十一年五月二十八日,中国与法国在北京订立《续议商务专条附章》,思茅开埠;在光绪二十三年正月初三日,中英两国在北京签订《绪议缅甸条款》,1902年5月8日,腾越关正式设立。以上约开商埠以及滇越铁路的建成通车,为云南的对外经济、文化的交流起到了重大的作用,尤其促进了云南的对外贸易,也因此促进了云南地区近代因素的增长,云南的矿冶业、手工业、交通业、金融业等都得到了加速发展,近代工业建设与日俱增。在清朝晚期,各个行业都有一定的近代工业兴起。另外,除了一些军用和造币等行业属于官办或官商合办外,其他各个行业的近代工业已经基本趋于商办。

云南近代工业及经济的发展为社会注入了新的动力,社会阶层和社会结构也因此悄悄地发生改变。总之,在中国进入到一个新旧制度竞相更替时代的时候,制度层面的各种改制和变革运动变化多端。然而对于绅士阶层而言,制度的存废“在历史的进程中却并非呈现为同步的演变轨迹”①王先明:《变动时代的乡绅——乡绅与乡村社会结构变迁 (1901—1945)》,北京:人民出版社,2009年版,第452页。,虽然绅士阶层因科举的废除而发生结构性的变化,但是在新的制度建构和地方社会资源的土壤之上,他们仍然能够发挥自身的社会潜能,影响和制约着一方权力的建构和功能,并形成一种内在的张力。

二、云南“商绅”阶层变动的趋向与轨迹

云南社会虽然地处边陲,但是随着社会结构的变动,绅士阶层的分化也日趋明显,并且呈现出自己的特点。绅士阶层的分化导致了“商绅” “学绅”等复杂结构的出现,尤其是到了二十世纪初年,云南社会阶层中以“商绅”为代表的传统绅士阶层已开始向近代资产阶级演变,“商绅”在云南社会的出现和演变使云南绅士阶层分化趋向更加具体和引人注目。

20世纪初,清政府推行“新政”中一项重要内容就是改变传统的重农抑商观念,承认商务为经国之要政、富国之根基;同时,清廷制定了一系列保护和奖励商业发展的经济法规,从法律上给与商人较高社会地位的保障,它奖励有成就的商人,甚至不惜予以爵赏殊荣,时人对此叹曰:“今以子男等爵,奖创办实业之工商,一扫数千年之陋习,斯诚稀释之创举。”②杨诠:《五十年来中国之工业》,《东方杂志》第8卷第7期。这种以“子男等爵”以奖励创办工商业的做法,不仅说明近代商人地位的提高,而且在客观上促成商人与传统社会绅士的合流,使得科举功名不再只属于绅士阶层所特有。在当时的中国,商人阶层的社会价值已不仅为社会多数人所认同,而且受到政府的认同和支持,表明这一时期商人的社会地位得以继续稳固和加强,甚至国民政府将每年的十一月一日定为商人节,以示对商人的重视和支持。“19世纪末、20世纪初,在‘重商思潮’的荡激下,明清之际在江南地区比较突出的‘士商相混’现象,迅速扩大,成为影响遍及全国的社会潮流——绅与商合流”③章开沅、马敏、朱英主编:《中国近代史上的官商绅学》,武汉:湖北人民出版社,2000年版,第217页。。这种绅与商合流的现象在近代云南社会也日渐明晰。根据宣统二年 (1910年)维西属阿墩子商务分所会董名册以及宣统三年(1911年)丽江商务分会职员清册中的记载,其中不少商人在履历中注明自己是廪生或是秀才。④“各地商务分会名册”,民国云南省民政厅档案,卷宗号“77—5—197”,云南省档案馆,1910~1911年。

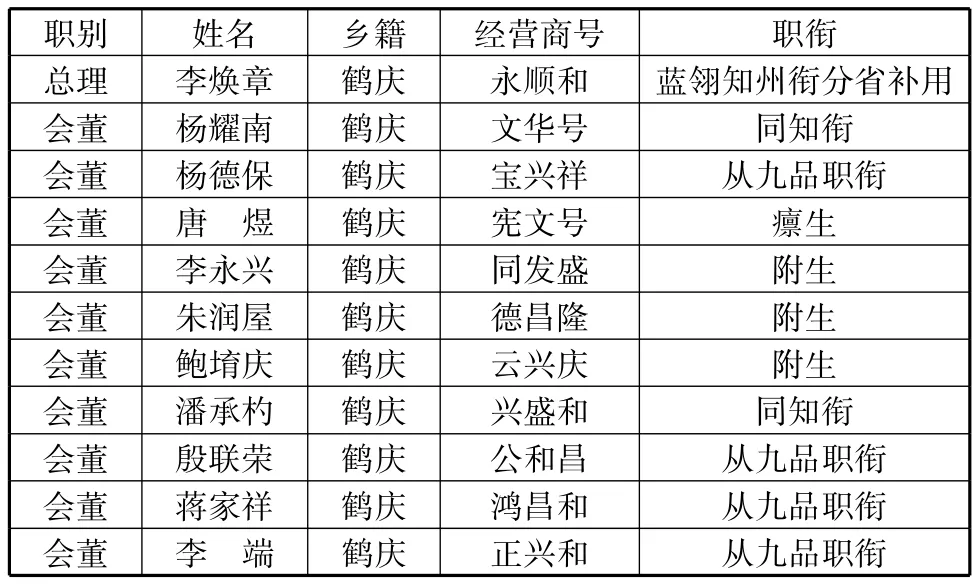

表1 宣统二年 (1910年)鹤庆商务分会总理会董名册

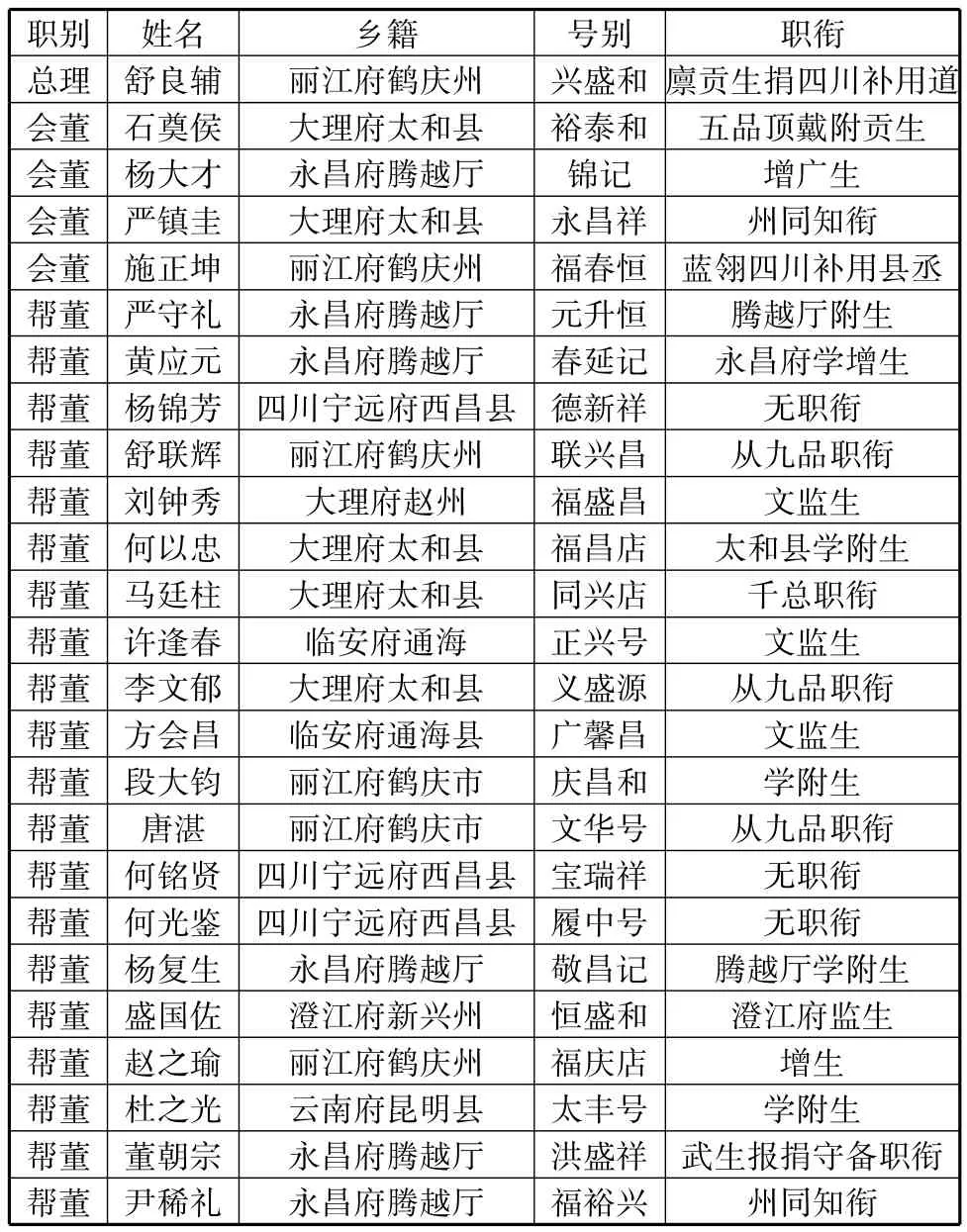

表2 宣统三年 (1911年)云南下关商务分会会董名册

由上表可以看出,除了个别商会帮董没有职衔以外,其他总理、会董或是出身于举贡生员、或是靠捐纳取得各种职衔 (用张仲礼先生的观点这两种来源途径的绅士分别叫做“正途绅士”和“异途绅士”),等等,他们不仅经营着自己的商号而且同时具有一定的科举功名或职衔,也就是说,他们的身份不仅仅是商人或者是绅士,而是具备了一种“双重身份”,我们把具备这种身份的群体称为“商绅”群体。商绅所具备的这种“双重身份”使得他们适应近代社会的发展形势,同时使自己所拥有的权力扩大化,从而在近代商业领域有了更为广阔的发展空间。“商绅”阶层的嬗变是一种双向的流动和渗透过程,这种形成过程通过以下两种渠道达成:

(一)由商到绅,以富求贵

清末民初,一方面旧的秩序还在根深蒂固,另一方面朝野民间兴起了推动社会发展的新浪潮。前者以皇权、正统和政府为依托,而后者植根于民众的枝节、草根和旁系。当近代社会正统的力量仍然顽固不化时,商民们就只能依托官府或设法谋取一官半职才能维护自己的权力,求得事业上的发展。因此,有了钱就可以谋权,“捐功名”“捐官”“买官”成为了当时的社会时尚,这样就形成了许多的“红顶商人”,卖官鬻爵的现象便盛行一时。清末捐纳官职使得官途拥塞,这也是政治日衰的表现。根据马敏先生的分析,生活在清末民初的绅商,其可能进行捐纳功名和职衔的时间,一般会在咸、同、光、宣四朝,即1851~1911这些年之间,“而商人捐纳最为集中的时间,又当在光绪一朝,即1872~1908年这30余年间。”①马敏:《官商之间——社会剧变中的近代绅商》,天津:天津人民出版社,1995年版,第106页。

表1、表2中商会会董、帮董的“捐职衔”,实际上是近代商人中一种突出的现象。除了云南各地商务分会的会董多有功名职衔外,云南商务总会所设第一任总理和协理 (也是商务组织的发起人)分别是王鸿图和马启元。“王鸿图经营同庆丰,系全省工商第一大户,捐有二品道员四品京堂;马启元经营兴盛和,系鹤庆工商大户,捐有二品武职副将头衔。”②陈子量:《云南商会》,《云南文史资料选辑》第49辑,昆明:云南人民出版社出版,1996年版,第2页。光绪年间马启元已经官至“授建威将军,总理云南商务总会事,花翎补用副将加三级 (正一品)”③李才宽:《兴顺和号的兴衰》,《云南文史资料选辑》第49辑,昆明:云南人民出版社,1996年版,第214页。由此可见,云南早期的商业组织的发起者和组织者主要由绅商组成。尽管科举停考、商人地位与日俱增,但保留在中国人意识形态中的“名分”观念却丝毫未减。仕途已不再是唯一的为官富贵的道路,对于富商巨贾来说,捐官职是取得传统绅权和地位的首要选择。清朝末年,官道壅塞的现象与捐官的风气是紧密联系的,商人恰恰具备这种捐官的资本,因此,绅商中的一部分是由商到绅、亦商亦绅。前文中提到的马佑龄之子马启祥在经营“兴顺和”号时,清廷由于库帑空虚,遂大开纳票捐官之利,捐款便可以得官。于是,启祥以“兴顺和”号局面大张,意识到有钱无势不行,决心谋取一官半职,捐款获得“观察使”(道台)官衔,“未委实缺,继续经商”①李才宽:《兴顺和号的兴衰》,《云南文史资料选辑》第49辑,昆明:云南人民出版社出版,1996年版,第212页。,由此又在各县设立汇号,办理公私汇兑。值得一提的是,19世纪70年代,在太和县的喜洲附近形成了许多大商人,“永昌祥”是“喜洲四大家族之一”严子珍在1903年创立的,3个主要合伙人是严子珍、彭永昌和杨鸿春。严子珍“一生在清朝捐过‘同知’衔,在民国任过‘顾问’”②杨克诚:《永昌祥简史》,《云南文史资料选辑》第9辑,昆明:云南人民出版社,1989年版,第82页。他的身世决定着他捐官、做官是他在商界有所成就之后进行的“势所必至”的举动。而富甲滇南的蒙自“顺成号”的创始者和经营者周民也是由商而官、而绅的典型。为了保障巨额财富,号主弟兄五人中,周云辉 (行五)中了举,下辈弟兄十四人中,周子懿 (行一)中进士,得了内阁中书;周子阴 (柏斋行六,即所谓六老板)中举后,保送得了知县,并署过直隶的大名县;周子庄 (莅斋行七,即所谓七老板)入了学为秀才,考取了拔贡;周子祐 (启斋行八,即所谓八老板)任过龙济光在粤称王时的警卫营长;周子乔 (行十一)讲武堂毕业,追随唐继尧为军官。

(二)由绅到商,亦官亦商

“由于功名意义的贬值,士大夫们过去那种为世人所瞩目的日子也就一去不复返了”③马敏:《官商之间——社会剧变中的近代绅商》,天津:天津人民出版社,1995年版,第90页。,文人趋近商人就成为不可逆转的社会趋势。再者,科举考试的废除粉碎了士子们登科的人生理想,为了生存,不少人不得已抓住了洋货贸易时期的种种商机走向了从商为贾的道路。在云南,丽江商人中的“寿元丰”经理和志敏是前清秀才、“仁和昌”奠基人赖灿斗是贡生、童生牛尚麟进私塾读书四年后刚好碰上停科举,只好弃学从商,到其叔牛兴楼创办的“春荣记”中当店员。另有“福春恒”的创始人蒋炳堂,他是云南省鹤庆县辛屯大绝地 (后改为大福地)人,在永北县 (今永胜县)投效清军,并且屡次以“战功”从行伍中逐渐升为总兵及提督等军职。清光绪二年与腾越商人明树功、董益三合组福春恒,主要在下关开设福庆花纱店。回族商号兴顺和的创始人马佑龄,是玉溪县龙门乡大营人士,曾经中过武举。因为看清纱布营运发展前途很大,遂决定不事宦途,弃官从商。“以大营为存货基地,于北城置一铺面,为换布旧地址,起名‘兴泰和’”④马伯良:《回族商号兴顺和》,《云南文史资料选辑》第49辑,昆明:云南人民出版社出版,1996年版,第206页。。到清宣统初年,兴顺和号实为黄金时代。东川罗雪老铜矿经启祥出资,当时由贵州大定交卸回昆的兄弟启华 (字榆辉,甲午科文举,先署大观厅,后升贵州大定府官)前往办理,改为东川矿业公司,面貌一新,业务渐有起色。马佑龄和他的几个儿子把握住历史发展的契机、多财善贾,最终成为清末回族中绝无仅有的商业巨臂,并且转化为云南早期的近代工商业资本家。如果说以上所提到的绅士到绅商的转变只出于下层绅士对财富的渴望而达成的话,那么在云南社会,由上层绅士积极投身于地方商业建设的例子也比比皆是,他们为了桑梓建设而毅然弃官从商,不是为了自己的功名利禄奔忙,而是以自己所具有的功名对地方人民承担着“匹夫之责”。在下文中介绍的个碧石铁路的主持修筑者、两任总理陈价和陈钧就是这种不醉心于仕途官禄、只忠于实业救国的“儒商”。

还有一种情况是近代很多士子由于认清清政府吏治腐败而不愿意与官僚同流合污从而宁愿抛弃功名选择新的谋生的道路,经商似乎成了他们在当时顺应历史潮流的一种选择。云南老字号中的“大道生”布庄的创办者周景西是清末最后一科 (乙酉)拔贡,曾经应试京官得中,然而时值辛亥革命爆发、民国建立,致使他科举致仕之路化成泡影。他从此走上了经商的道路。这种弃儒从商的观念造成他要求当时就读于国学专修馆甲班、成绩超群的儿子周作霖也走向了与他相同的道路——创办之后享誉全省的庸民织染工厂,并使大道生布庄开始由商业转向工业。“弃学为贾、离土经商”这一时代新风尚冲击着明清以来大理、丽江、腾冲等地所形成的“耕读传家”的传统。绅士出于种种原因而与商人的生活逐渐融在一起。

由绅而商的转变体现着历史的进步,除了社会历史的客观原因之外,绅士在近代主体意识的增强是由“绅”而“商”转变的内因,这些由绅到商而形成的云南绅商群体,他们的思想开放,有眼光、有远见。是一群“识时务”的“俊杰”,因而在经商的理念和方法上较传统的商人有着很大的进步性,云南早期的近代工商业资本家也由此成长起来。

在清末云南社会关系体系的剧变中,“绅”“商”两个社会阶层相互对流、渗透,一身二任的人物已是普遍的社会现象。云南商绅是近代云南商人的重要组成部分,在这个群体里面“官”“绅”“商”相互重叠,概念和界限变得更为模糊,它的形成是在近代社会转型时期完成的,既非真正意义上的传统力量,也非真正意义上的新式力量“是近代中国资产阶级形成过程中的最具特色的社会力量”①王先明:《评马敏著<官商之间——社会巨变中的近代绅商>》,《历史研究》1997年第2期。。

商绅群体的形成从根本上撕裂了传统绅士阶层的封闭体系,然而,绅士的分化并不局限于经济领域中,而且,那些能够凭借资财、地位“商绅”转化的绅士毕竟有限,大多数下层绅士则选择了其他的谋生道路。正如前面所提到的,绅士阶层作为一种社会文化权力的代表,他们是不可能轻易出让手中的文化权力资源而甘愿被摒弃到社会的边缘。因而,尽管不可能再抱着举业和功名作为惟一的希望,他们还是会利用手中的文化权力资源为自己创造一种社会空间。因此,由传统绅士向近代知识分子的转化成为近代中国绅士阶层的第二种分化趋向。

绅士的这些流动趋向与其传统较稳定的身份等级地位大相径庭,是新的历史时代的特征。这种分化不是几个代表人物的思想动向,而是整个阶层的变动;不是云南地区独有的社会现象,而是全社会范围内的重大变化。唯有如此,这种社会流动由最初的“体制内”的流动逐渐导向“体制外”的流动,再到“结构性”社会流动,最终造成绅士阶层的大分化,从而造成整个社会结构的历史变动。

三、“商绅”阶层的嬗变与近代云南商业的转型

在云南社会,绅士阶层向商绅的分化较为明显,其对社会的影响也较为巨大,所以,以下就以近代云南社会商绅为重点来论述“商绅”阶层的嬗变对近代云南商业转型所产生的作用及影响。根据研究者分析和总结:中国近代绅商人数约相当于绅士阶层总数的3.3% ,而1912年云南绅商人数的估计数字是148,占0.67%。②章开沅、马敏、朱英主编:《中国近代史上的官商绅学》,武汉:湖北人民出版社,2000年版,第232~233页。虽然这个比例对于其他地区来说相对较小,但是种种迹象已经表明,19世纪末20世纪初云南绅商群体已经暂露头角,并且对云南地方社会经济起到了推波助澜的作用。以下分别从商绅在云南的商号、商会以及股份制公司的创建方面分别对此加以阐述。

(一)云南商号及票号中的商绅代表

云南大理下关从清代中叶开始就成为云南对外贸易的中心,四川、临安 (云南建水)、迤西 (包括腾冲、鹤庆、喜洲等地)三大商帮格局并存,经过激烈的竞争和分化瓦解之后,民国时形成了执进出口贸易大权的鹤庆、喜洲、腾冲3大商帮。这3大商帮每帮均由三四十家大商号组成。鹤庆帮以“福春恒 (蒋宗汉)”号为代表;腾冲商帮以“洪盛祥 (董洪)”号、 “茂 (王少岩)”号为代表;喜洲商帮以“永昌祥 (严子珍)”号、 “锡庆祥(董澄农)”号为代表。其中喜洲商帮在商界异军突起,跃居滇西商业霸主之地位。喜洲商帮是以严子珍、董澄农、尹聘三、杨鸿春等四大家、八中家、十二小家以及坐商、行商所组成的庞大商业联盟。“喜洲商帮迅速发展的原因,除了历史的传统和天时地理的社会因素外,更有其主观因素,即儒商的特点”③罗群,罗敏:《话说滇商》,北京:中华工商联合出版社,2008年版,第142页。如四大家首富的严子珍,就是典型的例子。严子珍的祖辈有不少人任过千户侯、知县、知府,而他本人也在清朝捐过职衔,在经商的过程中十分注重以儒家思想作为商业理念的基础。1903年,永昌祥成立之时,严子珍和他的三个主要合伙人在商号创立合约中便明确指出“子贡善货殖,从师孔氏圣门,亦系理学名臣,且能持挽利之权;……故圣贤示人利之所在,义必随之,非示人不可图利也。”④罗群,罗敏:《话说滇商》,北京:中华工商联合出版社,2008年版,第144页。正是这种儒家思想的文化底蕴,加上其所具有的白族特有的传统理念,“永昌祥”能够不断扩大股本,在1917年以后经营川、滇、缅之间的进出口贸易,并且成为20世纪上半叶云南商界的精英。这样,永昌祥就突破了传统商业的狭隘界限而从事一些近代新式的商业。另外,董家的大成实业公司也最终走到了现代工业资本,董澄农也是喜洲商人中能够将商业资本转化成为工业资本的成功人士。由此,绅商所具备的文化和时代特点在此得到充分的体现和发挥。

票号是清道光年间出现的早期金融机构,以经营汇兑为主,兼营存放款项。在云南的早期金融界有一个响亮的名字,那就是在当时被称为“钱王”的王炽,他是“同庆丰”和“天顺祥”的创始人,也是中国历史上少有的“三代一品红顶商人”。王炽创立了云南最早的票号,以资金充实、周转灵通和信用卓著,号称“南帮之雄”,与“西帮三晋票号”齐名于国内。然而,他的功名顶戴并非来自科考,也不是直接的捐纳,而是凭着他对国家的经济贡献而获得的。光绪九年 (1883年),为中法战争垫支60万两银子为军饷。光绪二十六年 (1900年),八国联军入侵北京之时,慈禧、光绪逃往西安,国库空虚、费用支黜,同庆丰设在西安的分号不断接济,在慈禧光绪回京后仍一如既往的资助,立了大功,被保奏捐赐四品道员的职衔“恩赏荣禄大夫二品顶戴,诰封‘三代一品封典’以表彰他对国家的贡献。”王炽因此成为闻名一时的“三代一品红顶商人”。

商绅在云南的商号和票号中发挥着重大作用,他们促进了云南社会商业和金融业的发展壮大。

(二)商绅与云南商会的创设

19世纪末20世纪初,云南绅商人数虽然不多,但是他们跨居商人和绅士这两大社会阶层之间,可以上通官府、下达工商。能够集权力、金钱于一身,同时把持着重要的社会组织——商会,云南绅商所具有的社会活动力量是不可低估的。

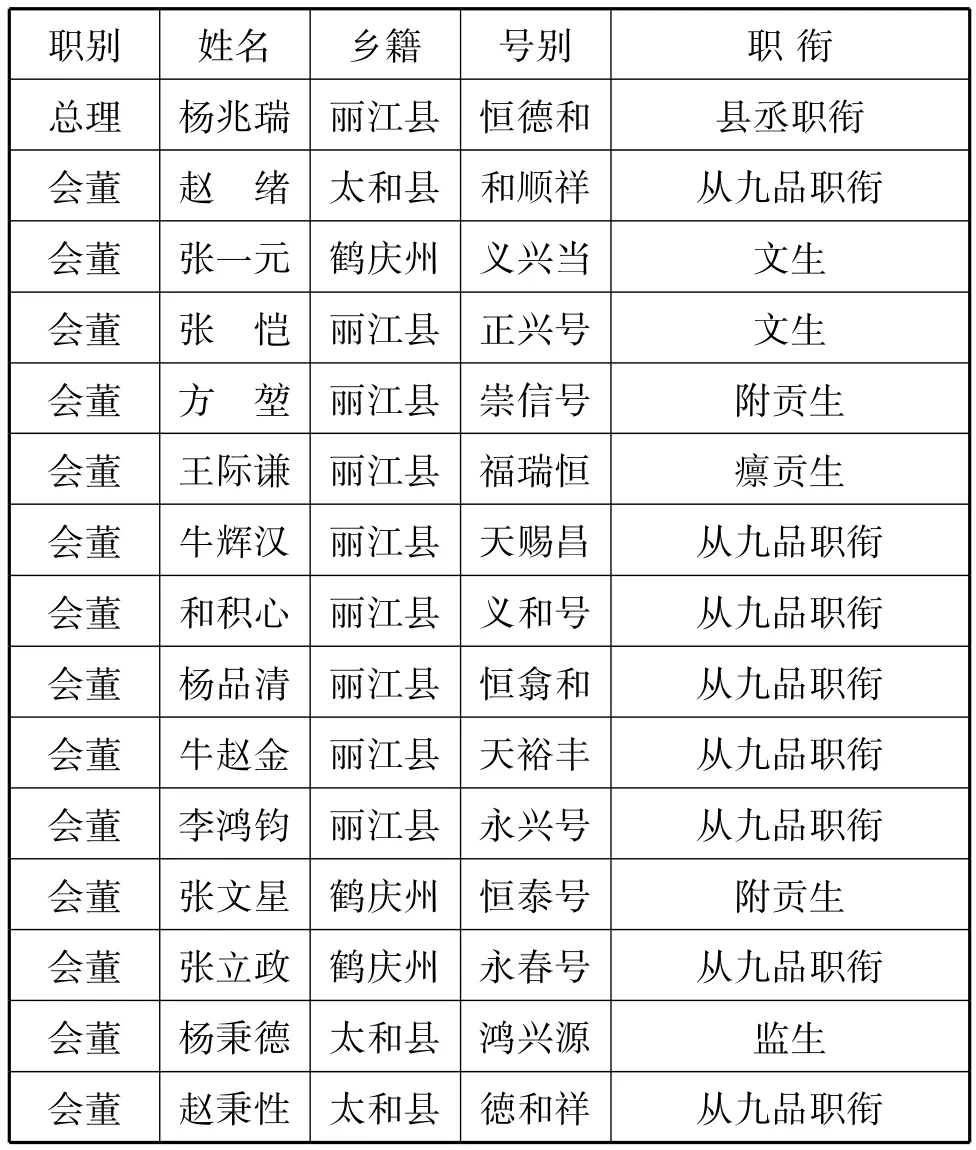

甲午战争之后,清政府办起了洋务,当时设置了农工商部,在各省设立农工商局,以推动民间兴办农、工、商、矿。云南的商业也因此走向了发展的道路。“1906年云南绅耆马启元、王鸿图、董润章、祁奎、王连升、施复初等发起组织云南商务总会,报请云贵总督丁振铎转请清政府核准设立”①陈子量:《云南商会》,《云南文史资料选辑》第49辑,昆明:云南人民出版社出版,1996年,第2页。。定名为“奏办云南全省商务总会”,同年三月在昆明威远街设立事务所。云南商会的成立不仅由绅商发起,其商务总会以及各地的分会的主要成员也大多是绅商。商会设总理、协理各一人主持日常会务,总理、协理由会员选举,再由工商行政管理机构加委。第一任总理和协理分别是王鸿图和马启元,两人均为组织发起人。王鸿图经营同庆丰,捐有二品道员四品京堂;马启元经营兴盛和,捐有二品武职副将头衔。另外,总、协理下设的会董、帮董也多为绅商。根据农工商部颁发商会章程的规定,商会的职责是为联络工商感情,研究工商学术以及扩张工商事业以巩固商权等等。在各地的商务分会成员中,商绅的比例也是很庞大的,通过前面的表1、表2以及以下宣统三年 (1911年)丽江商务分会职员清册②“各地商务分会名册”,民国云南建设厅档案,卷宗号“77—5—197”,云南省档案馆,1911年。我们可以清楚地看到这一点。

表3 宣统三年丽江 (1911年)商务分会职员清册

通过以上表格可以看出,商会中这些会董几乎都具有一种或多种职衔。由此可见,绅商不仅是商会的倡导者,而且是各地分会的实际权力把持者。更重要的在于,商会的出现使绅商群体得以在一种合法的形势下聚集,并突破传统商业者的同乡、同业的狭隘范围,进而整合到一个区域性的商界共同体之中,从而能在近代商业的浪潮中发挥更大的作用。如果说以往那些散在的、缺乏明确共同特征和共同利益的绅商群体需要一种“由散而聚”的社会凝聚过程,并开始具备一种独立的社会阶层明确特征的话,那么,商会以及各地分会的设立就构成了绅商阶层正式形成的标志。“近代云南商人组织在经历了由地缘为主的会馆、以行业形成的行帮的发展后,通过商会的建立,将分散的商人凝结成一个相对统一的整体,并通过各地区的下属分会和分所层层联结渗透,改变了省内各地商人互不联系的分散孤立状态。”①罗群:《从会馆、行帮到商会——论近代云南商人组织的发展与嬗变》,《思想战线》2007年第6期。尽管全省各地区的商会互不统属,组织上也具有独立性,但是在各项大规模的社会活动中看,他们能够协调行动,使滇省商人形成一个网络,从而加强了其政治能量和社会影响。

(三)商绅与云南近代股份制农业公司的创办

20世纪初,随着清政府禁烟政策的实施,云南地方收入骤减。为了广辟财源,云南省地方当局大力倡导农学,劝办实业,鼓励民间对于农林畜牧业的投资。各地绅商积极响应,并自行集股筹款,组建股份公司。同时,云南地方政府还鼓励当地绅商出面组建农业经营实体,由政府免费提供种籽。这样,滇省各地商绅开始积极创办实业。“沾益绅商李紫东于1908年创办‘亨利长蚕桑虫蜡有限公司’,集资2000两白银,租地试种桑虫蜡10万余株”②云南省档案馆编:《清末民初的云南社会》,昆明:云南人民出版社,2005年版,第41页。。临安府蒙自县绅商于1910年接连创办“商务分会”“劝业所” “罪犯习艺所” “农务分会”及“平民习艺所”等机构,由政府出面,组织民间成立了“提兴农业”“南湖植牧”等农业公司。这些公司或经营种植、畜牧,或经营树艺、种果等,集股创办并开展相关的经营。

云南股份制农业公司虽然数量不多,又并非从传统农业中自发产生,而且大多数依靠政府的扶植和支持,但是它毕竟开创了云南现代化农业之先河。公司的经营通常具备以下特点:1.“利用集资,迅速集中大量的社会闲散资金,形成相当规模的生产力,开展大规模生产活动”;2.“公司产品都用于销售”;3.“公司资本均来自民间,农业实体全系民办,无官股”③云南省档案馆编:《清末民初的云南社会》,昆明:云南人民出版社,2005年版,第42~43页。,云南商绅在股份农业公司的创办和经营中均起到了至关重要的作用,他们为云南传统农业生产关系中多少注入了一种资本主义因素,并开始形成近代股份公司甚至民族资产阶级。

总而言之,云南商绅在近代逐渐成为云南商务的主体,他们除了进行传统社会体制之下的商业活动之外,还积极投资创办近代新式企业以及经营其它近代的经济实体。云南商绅的社会活动体现出了有别于传统绅士身份和商人身份的特点:商会是工商业者的团体,但是到了近代,商人还很难推举出自己的社会领袖而不得不依赖于绅士作为自己利益的代言人。从这个角度来讲,商绅的形成也是符合历史发展趋势的。然而“商”和“绅”的合流以及商绅在商会中的活动又使得传统等级结构中的“首”“末”两极发生严重的错位和变动。