保障农村就业

——两个国家的故事:新自由主义印度的就业权和中国集体时代的劳动积累

2015-02-13AshwaniSaith黄玉琴

[荷]Ashwani Saith(著)黄玉琴(译)

(1.荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学海牙社会科学国际学院;2.华东理工大学,上海200237)

中印社会比较研究

保障农村就业

——两个国家的故事:新自由主义印度的就业权和中国集体时代的劳动积累

[荷]Ashwani Saith(著)1黄玉琴(译)2

(1.荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学海牙社会科学国际学院;2.华东理工大学,上海200237)

本文比较了两个大规模的、推动农村就业的干预工程,即中国在1978年改革前高度集体化时代的劳动积累(LA)和印度2005年推出的“国家农村就业保障计划”(NREGS)。本文的比较目的在于,一方面,试图对中国的LA工程本身和其时间框架进行部分的再评价,并重新考查它和之后的发展阶段之间的相互影响。本文认为它不是一种浪费,而是为农村以及宏观经济转型提供了一个基础性的平台。另一方面,本文意图将中国的案例作为一个比较对象和独立的参考框架来为印度的NREGS计划提供一个侧面的视角,来指出该项目的一些缺点,发现它未被开发的发展潜能。

劳动积累(LA)“国家农村就业保障计划”(NREGS)农村就业中印比较

一、一个非同寻常的比较

本文①本文译自Saith,Ashwani,“Guaranteeing rural employment:tales from two countries;right to employment in neoliberal India and labour accumulation in collectivist China”In Bagchi,Amiya Kumar and Anthony P.D’Costa(eds.)Transformation and development:the political economy of transition in India and China.-New Delhi:Oxford Univ.Press.2012,PP。39-69.译稿简化了原文参考文献部分。试图比较两个大规模的干预行为,一个是中国在1978年改革前高度集体化时代的劳动积累(labour accumulation,LA)现象;一个是印度在2005年后随着《国家农村就业保障法案》的推出而试图在农村提供普遍就业权的庞大计划。这两个动作都是用来推动农村就业的。这个比较有两个目的。在中国方面,本文试图对这个干预行为本身和其时间框架进行部分的再评价,并重新考查它和之后的发展阶段之间的相互影响。我们将提出如下问题:早些年的巨大努力只是一种浪费,还是为农村以及宏观经济转型提供了一个基础性的平台?在印度方面,本文意图为“国家农村就业保障计划”(National Rural Employment Guarantee Scheme,NREGS)提供一个侧面的视角。NREGS通常被认为是最大的、为提高就业和实现减贫的干预行为。是否可以将中国的案例作为一个比较对象和独立的参考框架,来指出印度该项目的一些缺点,尤其是它未被开发的发展潜能?可以理解的是,这个特殊的比较肯定会有一些困难,需要小心待之,一部分原因在于NREGS仍然处在成型的阶段,另一部分原因在于关于那个动乱年代中国农村的实证证据的性质因后期的话语和对中国集体主义的“科学”分析覆盖了浓重的意识形态色彩而更为复杂。

从发展的视角来看,LA和NREGS两个项目同时强调了经济、尤其是农业在有成效地吸收整个农村劳动力方面的结构性无能,但忽视了农村基础设施为实现成功的农村发展所能扮演的关键的、有潜力的角色。剩余劳动力被用来生产未能满足需求的基础设施——如果处理得好,如果能成功地在不同能动者之间牵线搭桥,这明显是一个双赢的格局。

在这方面,两个国家和体制都彰显了对政府——地方层面或更高层面的——的强烈依赖,将政府作为在农村实现大规模基础设施现代化的不可或缺的能动者。如果要打破工业化的李嘉图约束(Ricardian constraint)①指一国根据比较成本进行资本配置时可能出现的结构性缺陷,比如工业化进程中可能导致资源从农业等经济部门过量地流出,以致会损害到社会经济的正常运行的情况。(译者注),土地改革是必要的,政府需要对农村基础设施组织大规模的投资,以便逃避回报递减规律的掣肘。在印度,并没有进行过认真的、有利于农民的土地改革。至于对大规模基础设施的投资,困难在于需要向农村剩余劳动力付酬来雇他们从事这些劳动。这意味着政府需要筹到相匹配的税收——这个任务没有多少吸引力,因为政府不愿意向其金主征税。

我们正是需要在这个结构性死结的背景下来评估中国的集体主义劳动积累LA和后来印度的NREGS项目。每个项目都说明了一种独特的方法,显示两个国家分别如何解决剩余劳动力和基础设施匮乏并存的问题。在中国的方法中,通过集体制度的力量解决了这个困境。这个集体制度保证了充分就业,同时提供机制使得在财政自给的情况下大规模创造了生产性的基础设施。印度的计划是由国家领导的,实现了有限的就业,但需要为这些受穷人欢迎的项目提供先期的财政支持,由于这些财政是透过动员精英、征收资源来实现的,所以颇不受精英欢迎。这约束了有限就业所能发挥的功能。毫不奇怪,这两个干预项目背后不同的动机和目标形成了非常鲜明的对照。

毛泽东建议,在一个遍布穷人的农业经济中,有一个机会通过将这些农民劳动力投入到积累的项目即“劳动积累”(LA)中去创造与农村土地相关的基础设施。LA项目在全国范围内引人注目地动员起来,成为农村发展的双引擎之一;通过影响农业生产力,LA在公社内部通过从需求和供给两方面推动,从而催生了一个动态的增长过程。另外一个引擎是公社内部的农村工业化;这个过程也在集体内部使用剩余劳动力,产生出很高的财政剩余,这些剩余主要被用于四个用途:进一步使该单位的非农业活动多样化;很大一部分进入农业发展项目;为该单位的所有成员提供一个最低社会消费;最后,进一步加强地方政府的能力。

LA项目在所有农村的集体单位中广泛启动。16岁及以上的村民,只要身体强健,都变成工人,有权利参与到集体的劳动并因此获得报酬。因此,LA潜在地将整个农村劳动力纳入到其日程上,名义上包含所有人。LA事实上使用的劳动力水平是由集体采用项目的规模决定的,因可能性的大小和农民劳动的机会成本而在各单位之间不同,各地区之间也不同。从一个封建的农民经济中走出来,每一个农村集体中生产性的集体投资都大有余地。因此,在这个案例中,并不是相对有限规模的LA投资被稀薄地分摊在整个农村劳动力中间;而是LA为在地方环境可行的情况下最大化地利用已有的巨大的农村剩余劳动力蓄水池提供持续的动力。

相反,在印度的例子中,从最开始,NREGS项目的主要目标就是在农村公共事业中通过有保障的就业来实现减贫。这直接影响了它的规模、形式和内容。但NREGS的主要目的本身事实上不够明确,因而模糊了这个焦点。NREGS官方网站上的一个文件将其描述为“一个重要的中央法案,保障全国居住在农村地区的、18岁以上的整个人群的生计”。这个其实不准确,也有点夸张。然后,该法案又加入了一些实现社会包容的元素,通过了一些特许的、有利于表列种姓(scheduled caste,SC)和表列部落(scheduled tribe,ST)①表列种姓和表列部落:在印度独立之前,对处于社会最底层的群体的一般被称为“不可接触者”或“贱民”,还有另外一些落后地区的群体被称为“原始部落”、“野蛮部落”、“山民”等。在首部印度共和国宪法中,宣布“不可接触制”(untouchability)为非法并废除了上述称谓,“表列种姓”和“表列部落”被确定为对印度处于主流社会之外的、印度宪法规定的两类社会弱势群体的总称。(译者注)的条例。再则,在受叛乱影响的地区,中央正式劝勉地方官僚部门毫不耽误地增加就业机会。这使得该项目有一种反叛乱的干预维度。在二者之边缘中间,有声音呼吁为了克服某些内在的、排斥性倾向,在其范围内真正做到普遍性,应该将该项目扩展到其他活动以及城市地区。尽管这些呼声模糊了其边界,但可以说NREGS根本上是倾向于在农村直接提供就业。

NREGS是世界上最大的提供就业项目。自2005年随着《国家农村就业保障法案》的推出而启动以来,它所覆盖的范围迅速地从最初的200个地区扩展到全国所有的地区。在需求驱使的基础上,它为每个农户的任何成人(可以是不同成人的组合)提供100天就业。这个法案特别指明,就业是为创造农村生产性的资产的。工作率是事先规定的,尽管被认为要求高得不合理,但仍然经常无法真正地实现。报酬必须按照邦政府为农村劳动力设定的官方工资水平设定,在如下方面也有非常清楚的指令:比如工作卡的分配,在特定时间段内工程的通告,在无法供应足够的就业机会情况下依法进行补偿,以及在规定的时间内支付工资。因为信息泄露率很高,并且私人承包者所做的工程质量糟糕,政府颁布了一个法令规定项目不能使用承包者,而需要透过潘查亚特(panchayat)②潘查亚特(panchayat):印度的地方治理制度,是印度政治制度的基础。它是一种分权的治理方式。目前印度的潘查亚特制度有三个层次:村级,街区级和地区级,其中村级潘查亚特是最基本的地方行政单位。(译者注)来完成;在花费的安排上,要保持至少60:40的比例,其中百分之六十要用在支付工资上;并且,不能建成普卡结构(pucca)③普卡结构(pucca structure),指南亚地区一种牢固的、永久的房屋结构,通常是用石头、砖和水泥等建造的。(译者注)。项目必须建立在公共的土地上。不过增加了其他条例规定:在整个花费安排中保留一定比例的资金用于在表列种姓和表列部落成员的私人土地上投资。工作地点必须要满足事先的规定,比如要为工人提供最起码的设备,如果有需要的话,也要提供一个托儿所。所有相关信息都要预先准备,比如关于预算使用、可能的工程和就业机会等方面的情况。最近颁发的《信息权法案》通常被市民社会和团结组织用作一个工具来调查项目的诚实度和执行情况,尽管他们的要求通常遭到反对,有时甚至是暴力抵抗。有趣的是,在相当长的一段时间内,这个宏大的计划因财政原因遭到了官员、经济学家和政客的全面反对。但这种抵抗神秘地消失了,那些原来反对该项目的人很快转身变成了它的拥笃者。这种转变不难理解,因为这个巨大的就业项目具有在全国获得选票的能力。这个转变过程是在各种市民社会的网络和运动的帮助下实现的。

这个巨大项目的迅速上马令人印象深刻。但不可避免的问题出现了,从可以预见的治理和腐败问题,到糟糕的设计,拖沓的官僚制和拖延以及对资产生产的忽视。再则,其他方面的忽略也被提出来了,主要指该项目有偏见地排斥某些人群。虽然有这些问题,但该项目也产生了巨大的、正面的结果。无论如何,NREGS是一个宏大的干预项目,因它在刺激围绕着发展权的农村动员和组织方面的催生性的作用,它被一些人认为具有民主的、革命性的潜力。下面一部分将探讨这两个干预项目各自的策略情境和时间框架。之后,“就业权:一些比较”这部分在四个领域提供了一个比较的评论:规模,财政,资产创造和分配结果。“NREGA:前路在何方?”部分聚焦在当前的危急之秋NREGA面临的选择。最后一部分提供了比较的一些要旨。

二、策略情境,轨迹,干预的点

要弄清这两个与就业相关的干预行动的相对重要性和潜力,有必要将其放在宏观策略的情境下来审视,并透过分析其各自在整个农村和国家经济变迁的动态过程中发生的时刻点来确定其重要性和潜在作用。

大体上,在1950年代左右中国和印度在继承的遗产、先前的条件、结构性约束和国家发展紧迫性方面都具有很强的相似性。虽然两国之间在制度和体制上存在巨大的差异,但两国规划者所采用的总的策略路径也存在极大的相似性,尽管从抽象的领域降到现实的领域来看,经两个不同的制度和政治体制的推行而呈现出截然不同的结果。马哈拉诺比斯(Mahalanobis)①Mahalanobis,即Prasanta Chandra Mahalanobis(1893-1972),印度科学家和应用统计学家。(译者注)和毛泽东都认为要优先进行由公共领域领导的工业化,该过程是将资本产品部门作为驱动力的;相对于外贸而言,两者都相对更看重内部;都承认这种资本密集型增长在产生就业方面的能力有限;作为回应,两者都采用了特别的策略性干预行动,通过小规模的农业工业化项目和土地改革来缓解就业不足的情况。

但是由于他们政治体制和制度上的差异,这些抽象层面上相似的策略在现实中演变成截然不同的结果。和印度相比,中国更聚焦在资本产品部门,其工业化的步调也比印度快得多;中国进行了迅速集体化的深度的农业改革,但印度则没有进行土地再分配的改革。两国农村发展的策略也提供了强烈的对照:中国农村发展背后有两个引擎,一个是集体化的、机械化的农村工业化过程中的劳动积累(LA),一个是现代化了的传统非农产业。而在印度,农村工业化的策略本质上是保护性的、防御性的,无可避免地导致了非工业化以及传统农村非农业经济中最可交易的那些形式在面对现代制造部门的竞争时的萎缩。至于农业,两个中央政府的投资从规模上来讲大体是相似的,但关键的差别在于印度农业的积累过程相对较弱,而中国的农村内部积累是有力的、持续的。两国贸易政策所规定的部门之间的条款也不同:中国政府将此用作一个工具来吸收不断扩大的农业剩余,而在印度,政府向富裕一些的农民提供了相当数量的补贴,因其是他们的政治选民。在印度,农业最初可能也被忽视了,因为有一个误判,认为农业市场存在供过于求,而不是一个结构性的、长期的短缺。因此,中国的经济现代化和与之伴随的结构性变迁是剧烈的、翻天覆地的,印度尤其是印度农村地区的经济变化则缓慢得多,有时候甚至都看不出来。结果就是中国的农业人口普遍地与所有权和生产结构发生结构性的联系,并从这种联系中获得福利;而在印度,很大一部分农村人口和生产性部门有非常弱的联系,因而只能通过出卖劳动力或者透过日益衰败的农村手工业和服务业来保持一种贫困线以下的生存状态。

NREGS项目因此明显是一个附加的策略性政策,用来弥补过去和现在的工业化和增长策略所没能覆盖到的大众的权益。因此,中国的LA是一个策略性的、事前就计划好的,作为整个集体主义农村转型过程一部分的农村积累和发展背后的驱动力。而印度农村的NREGS是事后追朔的、在几十年农村低发展之后本质上作为一个减贫的工具而引进的。相对产生就业的主要口号而言,资产创造只是不协调的、处于次要位置的。

三、就业权:一些比较

本文将在四个方面进行比较性的反思。一是两个项目的相对规模;二是财政约束的问题;三,两个项目相关的对发展的影响力,这可以从农村基础设施资产创造上看出来;最后,一些分配方面的问题。

(一)规模

Rawski的研究表明,当集体主义运动如日中天的时候,1975年一年,中国农村大概有83亿工作日的劳动积累。①Rawski,T.G.Economic Growth and Employment in China. Oxford:Oxford University Press for the World Bank,1979.与此对照,2008-2009一年印度农村的NREGS项目下的就业水平是21.6亿天。②Tankha,A.“NREGS and Rural Livelihood Promotion:Issues and Evidence”,unpublished paper,29 pages.2009.在印度,NREGS项目在2008-2009年一年为每个农村工人提供了平均6-8天的工作。而1975年的中国,平均用在农村资本建设的时间估计是每个农村工人26-34天。③Rawski 1979,表格4.10:115.中国1975年所作的努力是目前印度成果的四倍。当然,在印度方面,从NREGS所提供的每户的就业天数的总体规模上来说,在2008-2009年间,是设定的最大目标水平的一半左右;因此,如果NREGS项目能提供参与农户每户最多100天的任务,以工作日所计的中国成果则将是印度的两倍。

但这个指标明显有利于对印度的计划作出评价。这出于以下原因:首先,在中国的例子中,每个工人每天移动的土石方比印度工人要多得多——这表明中国工人的人力状况要好一些,忠诚度更高,身强力壮的青年工人获得更多优先,对配备的工具和设备进行了更好的利用。其次,在生产出的资产的质量、产量和寿命方面,所有指标显示中国都超过印度。第三,在高度集体化时代的中国,农村劳动力被吸纳进其他农业、非农业活动的情况有了极大的提高,而这点印度是无法比的。综合来讲,这些因素说明中国项目的规模明显是印度干预行动的多倍,因为它所产生的就业天数更多,这些就业所创造的生产性资产的体量和质量更高。

(二)财政

首先考虑中国的例子。在中国制度变迁的不同阶段,工资制度、农场资本建构的财政制度、用水保持以及其他类似的劳动密集型的农村基础设施工程都各异。从和NREGS相比较的角度看,NREGS和1959-1978年间中国的集体主义时期的对照是最为相关的,因为这段时期突出了印度和中国农村的制度差异以及其所蕴含的意义。公社制度的兴起带来了很多的改变。当有必要让农民为公社以上级别的项目劳动并且为此付予农民报酬的时候,公社和县内部更强调劳动积累。在县内部,农民是以工分付酬的,对这个制度的优点和缺点我们暂且不在这里讨论。土地所有权的集体化马上意味着农民将自己的劳动力投入到了他们共同拥有的土地上,这点意义非凡——他们的劳动被当作和其他高质量劳动一样来对待,以工分计酬,其价值受其所属的集体单位(通常是农民所属的生产队)的经济成就决定。总体上,集体制度为农村劳动积累的自我财政提供了一个框架。

相反,印度的情形表面上受到财政约束的长期束缚。其农业结构的碎片化特征和普遍的财产私有化使得农民自己进行大规模基础设施的投资变得不那么有吸引力,也不太可行。并且,国家主导的工程不得不依靠雇来的劳动力,多为无地的工人,是需要付工资的,因此需要事先挪动资金来从财政上支付这个项目。自1970年代以来的各种项目都不得不与此瓶颈相搏斗,受其制约。NREGS突破了这个障碍,反映了一个政治民主红利的出现,在这个红利中在任政府看到在这种全民的促进就业项目中选举所带来的优势。

(三)资产

中国:为长期发展建立资产

在中国的案例中,劳动积累背后最基本的动力就是农村发展和转型,为集体制度框架内的长期发展打下基础。反过来,这种发展会成为减贫的工具。这种就业因此被认为是、并且被打造成一种农村积累,而减贫是与之相伴随的一个部分。但描绘此过程的话语不是减贫,而是建构社会主义转型。劳动积累有很多形式,也在不同的层次上发生:用水保持项目,从集体农场上的小规模干预到国家层面的巨型工程都有;耕地开垦及夷平;防止土地退化;植树;修路建桥;涵洞下水道和灌溉系统,在规模上从小到大都有;地表水体的复原和改善,从巨大的蓄水池到小鱼塘的开发和储存;建设各类社区设施包括学校等;挖井,装水泵和管井;以及为地区电力发展而建立农村电力工厂。这个大规模的社会主义现代化进程在一些中国乡村带来了巨大的变化,尽管各地的发展不可避免地呈现不均衡性,但考虑到中国乡村内部地理、自然及其他结构性的多样性,这种不均衡可以理解。虽然有一些对劳动力使用效率方面的争论,但总体上来说,这些措施对农业生产力的影响是显著并持续的。

这个现象有着其他两个主要的维度。首先,通过长期提高有着稳定农业产出地区的份额,这个干预行动在中国这个有着多变环境的国家扮演着一个宏观-保险工具的角色。其次,起伏的劳动积累(LA)活动和其他农村生产性部门反过来产生了广泛的联系:

农村工业能为用水控制和土地发展项目提供它们所需的工具和建设材料,而这些项目反过来又刺激了当地对水泵、肥料、脱粒机、电以及其他工业用品的需求。对工业产品不断增长的消费刺激了农耕圈内非工业的部分。有保障的供水提高了以下劳动力密集型建设工程的回报,比如夷平土地、兴修梯田和支线沟渠的建设;对化肥的更多消费不仅提高了农作物的产出,也改善了绿肥和植物废料的营养成分,为有机肥料提供了生材料。这种生发于引进集体组织和工业投入的农村发展的动态过程使得中国的农场经济能够在不增加耕种面积的情况下,为一个不断增大的人口提供了一种虽然低、但却在不断缓缓提高的生活标准。①Rawski 1979,114页。

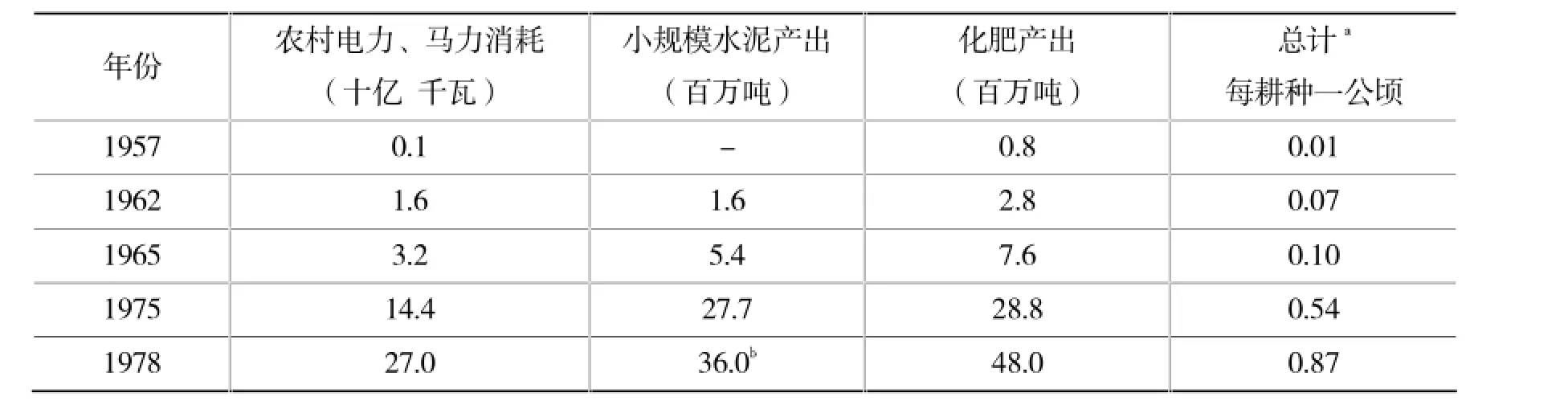

这种协同和衔接刺激了农村积累和农村工业化的其他引擎——中国农村工业化早期和劳动积累绝对是紧密互相依赖的(见表1)。

表1 中国对农村经济的工业投入(1957-1978)

Rawski强调了在这个动态发展过程中公社的作用:

早期合作社之后的公社在吸纳劳动力的过程中起了非常重要的作用……用水保持以及圈养牲畜、园林和林业等表征农业密集化的几个方面获得了更多关注,这些都得益于农业集体化过程。地区工业需要生产和分配的行政服务和组织——并且机器也需要维修的部门。这种工业是中国农业发展项目的另一个组成部分,而这个农业发展项目事实上和集体化密不可分。②Rawski 1979,142页。

不可避免,对中国的集体化存在不少怀疑,他们看到一些失败的项目(肯定是有一些的)以及一些广泛存在的、浪费了所投入的劳力的、不成功的各地试验项目(同样肯定有一些的)。①比如,其中,如下作品对集体农业,尤其包括中国的农村公社进行了持续的、整体的批评:Nolan,Peter,“De-collectivisation of Agriculture in China,1979-82:A Long-Term Perspective,”Economic and Political Weekly,1983,18(32,6 August):1395-1406;Nolan,Peter.The Political Economy of Collective Farms:An Analysis of China’s post-Mao Rural Reforms.1988. Cambridge:Polity Press;Watkins,T.“The Control of the Huai River System in China”,www.sjsu.edu/faculty/watkins/huairiver. htm(accessed 14 May 2012);Lin,J.Y.“Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 1959-1961”,Journal of Political Economy,1990.98(6):1228-52;Lin,J.Y.“China:Farming Institutions and Rural Development,”in M.Meurs(ed.),Many shades of Red:State Policy and Collective Agriculture,PP. 151-83.1999.Lanham:Rowman and Littlewood.“这些报告回顾了过度的大跃进运动,它们只是反映了一个以百万计的决策单位所形成的体系所具有的不可避免的弱点吗?或者说,有这样一种可能性,即一种容易产生缺陷的管理方式阻碍了中国农业的发展?看看可获得的证据,似乎更支持第一种看法”。②Rawski 1979,140页。这些质疑集体制度安排的专业性的怀疑者也需要解决关于中国农村巨大变迁的证据,哪怕在能够获得较可靠的统计数据之后也如此。

首先看看一个微观的报告,能让我们了解地方过程的一些特质。克鲁克夫妇在对阳邑公社的研究中描述了即使在不好的年成,地方层面的劳动积累过程如何发挥作用③Crook,I.and D.Crook.The First Years of Yangyi Commune. London:Routledge and Kegan Paul.1979[1966].:

从1959年夏到1960年夏,全县共完成了480个大大小小的用水储存和水利工程。除四张渠外,挖了9个蓄水池(包括阳邑的长海)和900多个水塘,以及7546个用来储存雨水的储水箱。许多沟渠打了堤坝——间或是从上到下的——形成巨大的、加宽的阶梯,修成了1,930,000个鱼鳞状的水洼,用于果树灌溉和植树造林。电泵的数量从38个增加到93个,在45个地方,老式的水车一个比一个高地排列起来,使得向高处送水从原来的上到30米的地方到现在的60米高的地方。这些活动的结果,使得该县的灌溉土地的比例增加了百分之六十九多,并且,总共百分之八十八的土地受侵蚀地区情况得到了控制。

意识形态的怀疑者们可能会认为这是一个众所周知的特例而不愿接受。但类似的故事在整个国家范围内不断重复报道;正如Rawski推断的,它们聚合起来产生了巨大的整体影响:

每个冬春季节,上千万的人顶寒风冒大雪兴修水利灌溉工程。他们加高加固了一千公里的堤坝……给几千条河及支流清淤……使得660万公顷低洼的土地免受洪水和水涝的危害。同时,居民们参加了用水保持以及其他农业改善工程,集中精力抗旱。他们兴修了蓄水池和梯田,并在坡地上种树……来防止土地被侵蚀。平原上挖了井和沟渠,土地里的碱被过滤出来,所有这些工程都需要无以数计的劳动。到1970年,三个省成了粮食上自给自足的主要地区。它们在1973年的粮食产量创了纪录,达到1949年产量的2.5倍,比1965年增加了165亿公斤。④Rawski,引用中国官方数据,1979,110页。

印度:为短期减贫提供就业

令人伤心的是,和中国的经验相比,印度的NREGS项目有着一个非常不同的轨迹。从这个项目目前的发展阶段来看,有人认为NREGS根本上是为短期减贫保障就业,并不是优先考量农村基层设施的建设,这种看法确实是不可辩驳的。农村基础设施的建设是产生就业的功能性工具,但NREGS的主要聚焦点仍然是在提供就业,而不是为创造有效的农村资产而采取的某些中间步骤。这两方面完全不是在一个相同的基础上,它们所获得的关注或优先权也是不同的。

我们可以这样认为,即就业是在有效资产的建设过程中产生的。如果NREGS真的谨慎地顺着这个方向发展,我们肯定能在每一个项目结点的时候看到一些资产,甚至这些项目会炫耀那些资产。但在印度、甚至印度政府圈子内部广泛流传的一个说法是,目前的实情远非如此乐观。背后有好几个因素造成了这个局面。其一,每户最多100天就业上限的规定和创造生产性资产是互相妨碍的。有一些报告说,因为这项规定,有些项目还没完成就停工了,有些根本没有开工。其二,项目预算中规定工人工资和非工资性花费遵守60:40的比例,但这样就将一些资产建设中需要很大的非劳动投入的项目排除在外了,结果就排除了很多长期的生产性资产以及限制了对库查(kutcha)资产①Kutcha,普查,相对与pucca而言,是指不耐用的,用泥土搭建、房顶很薄的建筑物。(译者注)的选择,这些资产在设计时本来就没指望能在一个雨季后还能幸存。有些事实表明,一些邦政府甚至号召倾向于青睐那些工资性花费高的工程,明显将短期减贫的目标放在比长期投资和增值更优先的地位。如果要将更多注意力放在资产上,政府需要募集更多资金或者接受减少就业造成的影响。但这两个选择都不是特别地让人接受。其三,NREGS在生产过程中将承包者正式排除在外,这有效地将项目的设计和建设这些技术性的任务转移到乡村潘查亚特组织。但乡村潘查亚特的装备并没有好到能处理这些项目执行过程中出现的复杂的技术、后勤和治理的问题。这些项目复杂的要求也具有一个退化的效果,因为那些贫困地区更弱的潘查亚特更没有能力和专业的承包者相比。其四,对于那些创造出的资产,则缺少一个明确的规定限定其状态,比如其所有权或使用权,或维护的责任。土方工程尤其难以维持,比如很多分水岭建造项目无以为继;当责任不明,不被接受或者拒不执行时,资产的寿命就受到严重影响。其五,在表列种姓/表列部落社区成员所拥有的私人财产上建设生产性资产可能会没有效果,因为表列种姓/表列部落到底拥有多少、以及这些资产是否会赢利,是不太清楚的。同时,这些项目的财政是政府和这些私人拥有者联合出资的。这个方法可能会使贫穷的表列种姓/表列部落陷入债务陷阱。其六,分散的、自然环境险恶的聚居地以及分散的社区人口,难以聚集起来形成一个足以创造能让他们复兴的资产的规模。其七,到目前为止,政府和独立市民团体的社会连带主义分子对NREGS的执行过程中最强调的是就业和工资-支付过程中的治理不足之处。考虑到确实有不少私人和所谓的“公仆”不断发明新的方法从本来要支付给NREGS项目接受者的经费中揩油,这是必要的,也可理解的。但这个硬币的另外一面,是鲜有注意力放在创造出来的资产的质量、可持续性、使用和其增长和分配所带来的影响力方面。其八,有一系列政治经济原因可以来解释为什么NREGS对待创造资产的功能就像对待继子而不是亲生子。资产无法投票,而工人可以。政府学到的一个教训就是:要获得公民的投票就要透过就业。早期财政部门巨头中为NREGS的推行设置的路障现在被回心转意的政客们粉碎了,这个项目目前扩张到了这个国家的所有区域。在表列种姓/表列部落的私有土地上推行的NREGS制定了特别条款,这对一般规则是一个例外,这也可以用以上的政治理由来解释。透过潘查亚特来实施该项目看似是正确的,尽管透过此方法来收买这些地区的穷人的做法令人质疑。有大量的漏损被报道了出来,但依据以上的“政治经济解释”论调,从功能上讲为了保证该项目的可持续性,这些漏损是必要的——因为必须让每个人都能从中分一杯羹。每年在雨季被冲毁的道路为修建新道路的工程提供了合法性。政客们更愿意提供就业经费——尤其是那些有能在媒体上抛头露面机会的工程——而不愿为监管乡村资产而费脑筋。谁这样做谁就输了。同时,各种利益相关者都通过各类打点好了的、精心设计的有制度嵌入的手段将手伸向NREGS的价值链。一个最近的田野调查估计有百分之三十到百分之四十的漏损透过百分比制度(即用于工资的经费和非工资经费的比例遵循60:40的原则)实现,在这个制度下,从街区到更高的层次形成一条贿赂链。②Tankha(2009,19-20页)提供了一个总结的讨论。也有人提到,不仅像过去一样精英参与其中,现在,当地的大众也从项目中分一杯羹:“在这种情形下,村领导和村民及地方公职人员一道,尽其所能从政府汲取资源,比如,他们多报工作量、均分好处”。③Tankha 2009,23页,引自Banerjee Banerjee,A.“A Job Half Done”,Hindustan Times,14 August,2009.毕竟,不仅仅议会领导,潘查亚特的领导也是要被再选的。

(四)分配

中国:为集体收益共同努力?

农民为农村的非农业活动贡献了高生产力的劳动,或者为劳动积累项目投入了辛苦的体力劳动,但以工分的形式获得报酬。工分制度隐含的工资水平和所考察单位的农户的平均消费水平紧密相关。结果,农村非农单位所得的财政剩余几乎都自动累积起来并在再利用后实现动态倍增,促进了地方平等的增长。劳动积累被许多人错误地批评为一种强迫的、无酬的劳动。这肯定是不对的,因为农户在任何一年中对一个生产性项目所投入的劳动在该项目结束并产生收益时是能获得回报的,并且这些收益是给予社区内每一个成员的。同时是有一些昂贵的累赘物,需要承认的是许多不健全的项目可能浪费了一些精力,但严肃的研究中国农村的学者或观察家都能留意一个如此巨大的、自力更生类型的行动所产生的显著影响。它促进了增长并启动了农村的发展过程。从农户的角度讲,这是能获得额外收入的额外劳动,这种机会不仅仅是劳动积累项目提供的,也是作为劳动积累项目结果的农村工业化所提供的非直接回报。在这个过程中,提高总的生产力的机械化过程发生了,转移劳动力也不是一个问题,因为收益被共享了。我将这个过程叫做“大众动员式的变迁”,因它显然是被意识形态的热情和忠诚所点燃,尽管就像前面提到过的,在微观层面的集体单位内部有经过深思熟虑才推行的合作化报酬制度,其背后有对那个阶段的发展来说非常有活力的经济逻辑。这个过程的财政是地方自己解决的,因此在一段时期内是可持续发展的,并且可以在全国范围内复制,因为政府不需要提前预备财政因而不会出现扼杀这类投资的状况。这和刘易斯积累增长模式(Lewis model of accumulation and growth)类似,是在人民公社集体主义框架内起作用的。

虽然集体工资制度非常有力,但其内部也存在一些紧张和冲突,这些矛盾主要与对劳动和工作的承认、分配、测量和评价,以及与此相关的地方治理的制度性机制有关。比如,对于分配,是依照工作还是需求,还是按照工人、非工人的划分?身强力壮的工人和体弱工人之间如何分配?工人和农民之间,男性和女性之间,同一公社内部的单位之间以及不同公社之间,不同地区之间或不同部门之间如何分配?在地方层面,归根结底,通常还是在人民内部存在着矛盾,但这些矛盾并不是因为腐败、排斥或剥削所造成的,并且其本身通常能够通过在更宽泛的、制定更高级别的规则规范的指标范围内将集体政治地方化时产生的矛盾来解决。以后见之明,这些矛盾和现代中国以及那时和此时印度的劳动过程所具有的分配性、排斥性及剥削性的特征鲜有相似之处。

对集体劳动使用的另外一个批评就是它将刺激结构扭曲了,因此产生了一些无效率,主要以劳动的供给不足和劳动过度供给的方式表现出来。Lin强调农民无法从集体劳动和农业安排中自由退出,产生了一些消磨积极性的后果。①Lin,1990.这种锁定的做法会将努力——回报之间的联系打破,因此会打消积极性并产生搭便车行为的可能性。另外一种打消积极性的做法在于将可得工分的范畴压缩成“一天的工”。农民通常得到的工分从七分到十分都有,但如此狭窄的范畴会让好的工人丧失积极性。第三个打消积极性的做法在于公社内部的收入分配部分是建立在需求的基础上,只有一部分是在工作的基础上。公社越政治化,越多的分配是建立在需求的基础上的,越在追求一种结果平等;这更会打消能力更强的农户和工人的积极性。另一方面,劳动积累的工作天数是按农民所在单位的平均工资(或消费)来计酬的,这又会鼓励个体农民更积极地为劳动积累式的项目工作,这会使得集体层面的劳动力供给过剩,从而降低了劳动投入的边际和平均回报。这两种倾向可能同时存在,产生一种矛盾的现象:劳动积累式项目的劳动力供给过剩,但同时,在项目进行过程中工人的劳动不足。

除此之外,还有一种批评,即LA项目的选择和其指标的选定受地方决策者愿望的负面影响。他们在LA项目有关的决策上跟随上级领导,并希望被看作是政治上与后者在一条战线上。综合考虑,这三种打消积极性的作用反映了一个事实,即劳动积累过多吸纳了劳动力;这种劳动是不足的;项目选择不够好。有许多文献从以上一个或多个方面对劳动积累项目作出了批评。

但是,另外一些文献对这些批评做出了特别的回应,而这些研究是有证据支撑的。单个农民确实无法自由退出。这似乎对一些富裕农民有些吸引力,但土地改革和集体化结束了这种局面。考虑到实际的现实,这种批评暗指一种可能,即这些农民很可能逃避工作,不好好表现。这部分地是一个监督的问题,而那些曾经有地的农户可能尤其处在被监督的境地,这使得搭便车更困难。当然,这些农户可以保留自己的劳动,但这会直接导致他们挣的工分更少,因而降低家庭收入。这无异于作茧自缚。将“一天的工”所获工分压缩在一个狭窄的范畴内有另外一个问题。即使我们可以假设所有的农民都是“个体利益最大化者”,这个狭窄的范畴会降低好工人的士气,但同时会提升大多数的、相对较弱的工人的热情。同时需要注意的是,工作通常是计件付酬的。至于要回应最后一个批评,即对项目的选择不当,需要到实践层面寻找答案。不可否认的是,错误,有的还是大范围的错误肯定存在,但若要做出一个平衡的判断,有必要考虑一个长时段内的总体。有关农村基础设施建设的步调和模式以及同期的农业加快集中化和农村工业化进程方面的实证资料可以确定这种批评的基础是有缺陷的。这种批评可以运用于劳动积累现象的局部,而不是整体。

另外一个问题是,是否如此大的劳动投入是农民自愿提供的,还是透过一个强迫体系实现的。对此的看法各异,反映了发表看法人的不同的意识形态偏好。肯定有无数的报道描绘了农民和工人投入社会转型和经济现代化进程的热情,这些热情毫无疑问是被某个革命领袖的勉励而促发的。举个例子,就像克鲁克夫妇回忆他们亲眼所见的劳动积累的故事中所描述的。在他们的描述中,没有找到多少搭便车的人,也没有多少人觉得进退两难。博弈理论对集体组织形式的批评没有强调出于政治团结的动机,反而低估了这种动机,这有点没有找准靶子。他们的错误在于,他们假设尽管农民已经是革命和转型的一部分,但他们的个人观和世界观仍然是自私的、“农民的”,并没有被他们作为主要推手的历史变迁而改变。这种令人惊奇的说法可能适用于部分在革命中输掉出局的农民,但若说这种情况是农民大众的普遍情况则是站不住脚的。

即使承认农民愿意投入很大努力,我们仍然要问:这些投入的回报是什么?回报值得吗?对谁值得?

值得讨论的是,当产出肯定增多时,农民所拥有的份额确实很少的,他们要为此支付的代价,即付出的辛勤劳动却是很多的。Rawski估计,1957-1975之间整个国家的农业劳动投入增加了百分之一百二十五,但国家层面的平均劳动产出却降低了百分之十五到百分之三十六①Rawski.1979,128-129.。这表明在某些地区边际劳动产出降低得更多。“整修农村”的政策是误导了吗?这种投入值得吗?这种边际劳动产出递减可以避免吗?是否有另类的道路?从后见之明来看,诉诸于反事实通常是意识形态的最后一招。但是,对于这种批评,它需要证明存在别种的选择来实现对如此大体量的、不具农业技能的、非充分就业的劳动力进行有成效地吸纳。但这几乎是不可能证明的。除此以外,这里的双重标准不该被忽视:一个尽管在回报——投入的边际率非常低的情况下仍然努力劳动的农民,被赞为真诚的、有技术的为生存而奔波的工具。但当一群农民集体性地采用此种行动模式时,似乎被贴上集体无效率的标签,而不被认为共同表现了一种适应力。这种倾向突出地表明对集体主义的批评中有意识形态的因素。

甚至即使承认劳动积累对农村集体经济具有转变性的作用,也有必要弄清楚它最后对当时提供纯粹原始劳动的农民和其后代到底意味着什么。对劳动积累和更广泛意义上的中国农村集体主义的幼稚的批评挑战了对在革命燃情时代中农民的热情、忠诚和牺牲所作的唯意志的解释。这种挑战依赖博弈理论的解释,是建立在这样一种假设基础上,即革命在农民的精神上没有留下什么影响,集体是一种强加在个体农户身上的安排,这些农户都通过在自己最大能力范围内颠覆这个游戏来寻求自己利益最大化。参考许多观察者所广泛记录的农村变迁的现实,是不难推翻这种受意识形态影响的理论的。

要对劳动积累项目作出更有说服力的批评,要从别处入手,并需要一个历史的而不是一个原子化的选择理论的评价性视角。我们完全接受这个事实,即农民对集体农村发展作出巨大牺牲和贡献并由此取得了国家层面的巨大的经济成就,但仍然令人疑惑的地方是:是否以及从何种程度上这些贡献是回报性的。对农民来说可能的长期收益是什么?这里我们可以建议说农民可能在短期内发生改变。一个共识就是中国农产品的低价是中国的规划者将农业剩余转入非农部门的一个工具。对于苏维埃的工业化,查扬诺夫(Chayanov)赞成保留农民的自我剥削模式,因为这是农业生产最有效的形式。他指出国家有可能运用贸易条文来将农民的剩余转移到现代的、社会主义的工业部门,因此农民的自我剥削模式与宏观策略是相一致的。对于他来讲,主要的社会主义积累与农业部门中存留的农民模式完全相兼容。中国的集体主义确实和苏维埃具有相似的格局,但也有一个关键的不同,即苏维埃的自我剥削的农民在中国被自我剥削的农村集体替代。农村的劳动过程本质上是非常平等和集体化的,社会主义的分配原则在公社内部也大体被遵守,但有一个关键的松动的变量:工分的货币价值。这很大程度上依赖国家规划者所设定的贸易条款,这些规划者热切地要提高主要的社会主义积累(Primary Socialist Accumulation,PSA)和大规模的社会主义工业化。结果对农村劳动的评估极低,这很大程度上损害或妨碍了农民分享发展收益的能力。这个过程给那些愿意辛苦工作的农民一张预填日期的支票。回过头来看,似乎这张支票在改革后从来没有真正完全兑现过,改革后农民的命运很好地说明了这点。部门之间和工人——农民之间的不平等急剧增大,农民仍然在金字塔的底端苦做。可能正是这种对改革前和改革后历史的解读提出了一些令人不太舒服的本质的问题,即反对在国家变迁的策略中对农民集体进行一种工具性的利用。如果坚持老的社会主义道路,这些令人失望的结果会出现吗?抑或我们可以将这种亏待归因于后改革时代向资本主义的转变中出现的非社会主义价值?这些或然事实可以提出问题,但无法回答问题。

印度:穷人补贴富人?

事实上对NREGS项目的收益的讨论多局限于所讨论项目的建设阶段。但既然每一个项目都是为了创造具有生产性的基础设施,并期待这些设施能产生更多的收益,有必要在对收益的任何评估中包括项目的实施阶段。

首先考虑NREGS项目的建设阶段。这个计划所有18岁以上的农民都可以参加。人们可以自由选择退出,而那些身体无法承受大强度体力劳动的人则不可以参加。项目的付酬理应和一般的最低工资水平相关,但还是有一些例外,因为在有些邦付的薪酬更低。一个成人或一家农户每年可以在这个工资水平上每人最多就业100天。这个报酬只相当于一家农户理论上贫困线收入的一小部分;而这个报酬也可能高估了农户收入的净增加,因为这些就业机会当中有些可能是以放弃其他报酬更低的工作为代价的。再则,有人提出许多农业劳动可能被困在一个“贫穷-营养”的陷阱中,因为劳动所得可能太低而无法提供能维持相同水平劳动能力的营养。①在这点上,Bihar邦行政部长Nitish Kumer的批判性评论是相关的:“工人们被期望一天之内移动110立方英尺的土。这个工作量太大了。在德里,这个指导提纲是固定的;而邦政府在工作规范方面无任何发言权。德里的官员盲目地要我们分配土方任务,却不明白这在任何地方都是不可能的。”但是尽管有这些因素存在,我们仍可以期待NREGS项目能为降低农村贫困发挥重大作用,尤其考虑到该项目的全民规模。但项目成绩如何,项目治理的质量如何,在各邦之间以及各邦内部都有差异。有很多农户报告说他们要么没有收到他们的工作卡,或没有在合约规定的时间内获得工作,或没有得到按法律规定应得的对这些耽搁的补偿,或没有得到100天的工作,或没得到最低工资或没有按时得到工资。

在评价项目的执行阶段,这些缺点变得更加明显。这里一个很大的限制在于似乎没有系统性地强调建设具有生产性的长期资产。这表明这些项目未来所能产生的诸多收益很可能受限了。有一个间接的方法可以用来确定项目执行阶段的潜在意义,显明NREGS项目失去的巨大潜力,显示当生产性的资产真正创造出来的时候,它所带来的收益却像意外之财一样不成比例地落入到经济状况相对较好的那些农户,而不是给了穷人。

有关一个国际劳工组织(International Labour Organization,ILO)在孟加拉资助的农村基础设施建设项目的资料显示,作为该项目目标群体的贫穷农户从总的收益中获得大概四分之一;其他四分之三则作为意外之财被那些非目标群体获得!①ILO.“Economic Security of a Better World”.Report produced by the Socio-economic Security Programme.Geneva:ILO.2004.这主要是因为基础设施运作阶段的收益分配扭曲了。这个结果令人吃惊,也产生了一些印度NREGS项目中令人不舒服的问题。该项目将注意力放在项目执行阶段的收益方,而不顾其在接下来的几年中产生直接效益的模式。

对穷人来说,这些项目的工资组成不是一个足够的或平等的收益,甚至对那些能参与进去的农户来说都是零星的、变化的,是无法提供可持续性生计来源的。但总的收益流,包括那些落到非目标群体口袋的,可能体量巨大,尤其当项目是有成效的时候。问题是,穷人如何能探入这条宽阔的收益之河获取利益,而不是仅仅限于从流过自己面前的断断续续的涓滴中得到些许?没有一个自动的内在循环系统能把收益进行再回收利用,用以支付过去劳动的酬金以及为未来的投资。如此以来,穷人为这些项目工作是不划算的。有证据表明,农民每天在这些项目中所做的辛劳的体力劳动所获得的回报所产生的卡路里价值比挣得这些回报所付出的精力少得多,可能只有其一半。②ILO在这方面有一个总结性的讨论(ILO,2004,14章,371-372页)。

很明显,我们需要新形式的制度性约定,使得那些创造这些公共资产的穷人也能得到某些所有权或租借权,进而让他们能获得这些基础设施所产生的价值增殖的非工资部分。这些制度安排需要直接或间接的财务工具和设计来补充。这些财物安排能从土地拥有者及其他长期在当地或透过非直接的更高层次的财政路子获得意外之财的集团手里征收及重获费用。反过来,这需要各利益相关者之间具有新型的合作关系。已有的安排虽然产生的创造性投资很少,但切合了每个人的需要:政客获得了公众关注,承包人从质低的建设中获利,公务员、土地主们毫无付出却能得利,穷人也能从中分一杯羹。项目质量差寿命短,但这对各利益相关者来说似乎不成为一个大问题,这并不令人奇怪。私利形成了一个黑洞,资源在其中遁形。但其他的方法是可能的。在这方面,印度和中国的劳动积累形成了一个非常鲜明的对比。中国的案例中,他们强调创造性的资产,项目运作阶段所产生的下游收益因农村集体的平等主义分配机制而由所有农户共享。

NREGS因此包含着非常复杂的与分配有关的推动力:比如,在建设阶段,该项目短期的影响将会是减贫;其他的,尤其是在运作阶段但不仅仅是在这个阶段,分配是递减的,这可能是由于地方揩油造成的,也或许是因为在农业产量未提高情况下,NREGS支出会受通货膨胀趋势的影响,从而引起分配递减。

四、NREGA:前路在何方?

(一)转移或转变?替代的情形

向前看,NREGS的未来变迁可能会出现三种替代性的、假设性的情形。

低增长,有利于劳动

这种情形非常强调增加就业,而对生产持续性的、创造性的资产很少注意或者没有有效地注意。那些项目外的人可得的外快很少,因为很少有当地的、生产性的外在力量存在。该项目的干预因此是低增长的,但有利于对穷人的分配。

高增长,有利于土地

第二种情形既强调增加就业,也看重对生产性资产的广泛创造。这些资产按一定比例地为非工人提供了大量的外快,这反映了这些外快接受者对资产的所有权。这种干预促进高增长,却并不那么有利于穷人,事实上可能对富人更有利,因为虽然它能起到减贫的作用,但在分配上不是平等的。

高增长,有利于劳动

在第三种情形中,参与项目的工人也是资产的拥有者,并/或能够从工人劳动所创造的生产性资本所产生的附加价值中获得相当的份额。因此这种模式中,干预促进了高增长,并从分配上有利于穷人。

目前的NREGS似乎在第一种情形中衰败。前面提到的孟加拉农村公共项目(RPW)很明显是第二种情况。而中国的人民公社很有力地证明了第三种情形。到目前为止,NREGS对资产生产不太强调,这在官方目标和项目丧失潜力方面引起了更宽泛的问题。如果资产生产不是一个主要目标,那穷人为什么被要求在毫无用处的项目中挣收入?为什么不直接发钱,比如说,透过新的智慧型独特身份指认系统卡片?事实上,直接发钱可以阻止以下情形的出现,比如文牍主义、行政开支、漏损以及浪费,而更高比例的总支出会用在刀刃上,适得其所。

对这个颇有价值的反问,三种回应是必要的。首先,有些人可能会更加嘲讽地说,这个巨大项目存在的理由正是资产创造,而资产创造是产生大量漏损的表象。其次,现金转账虽然能为体系注入有效的需求,但一个受糟糕的基础设施和碎片化土地模式约束的农业部门不可能提供足够的供应。这样一个“原始凯恩斯主义”(primitive Keynesianism)造成的结果可能是食物价格的通货膨胀,这只会将雇佣者和失业者的收入再分配给新就业者。其三,如果调动的资源在现金转账项目中用尽了,几乎不可能在第一轮的基础设施发展中募集更多的款项。

无需多言,这些回应中每一个都会引起争论。赞成无条件全民发现金的人会说,这样的现金注入会刺激乡村的需求,回过头来,会扩大教育、健康等部门的需求,并提高农村的生产性投资。这种看法忽视了农村的基础设施在有效推动农业需求方面的关键性作用,并且忽视了通货膨胀的可能性及其后果。他们假设穷人口袋里有一点钱后就会对充足的健康、教育、用水、卫生、住房和环境服务产生有效的需求,事实似乎不尽如此。

唯一重要的替代选择就是将注意力集中在长期的资产创造上,因为这能提高农村的生产力。这将有效地增加供应,遏制或推迟通货膨胀的趋势。但是,如果要在分配上是递增的,就需要其他的制度性干预作前提,并要找到一个机制来授予/投资给创造新的生产性资产的农村劳动者对这些资产有足够的财产权。如此,他们才有权力分享长期的下游收入流中的非工资部分,这些收益都是新的基础设施项目所产生的。

但这个有意义的选择有政策空间吗?或者说,每一个规范都是路径依赖的结果,它面临一些约束,限制了从一个低级的路径或情形转向高级的可能性?目前,NREGA运动是受带有社会连带目标的政治支持者所推动的,但它的执行和管理者是那样一些人,他们只想在下一轮选举中仍然获得权力,政治目标非常狭隘。对他们来说,为达到这个目的,提高就业能达到最大的效果。这和那些社会团结团体的直接关怀不谋而合。如此一来,两个利益相关者在短期内(有否长期?)都不愿意承认资产创造是一个重要目标。事实上,讽刺地,他们甚至可以辩解说,从资产中受益的主要是那些非目标群体,就像我们前面提到的那样。因此,唯一有意义的变化,是从第一种替代性情形转向第三种。但这对两个利益相关群体来说似乎都跨越太大了——尽管不应该排除朝向这个方向的运动。要实现第三种情形,还有很多障碍要扫除:观念上的、逻辑上的、行政上的以及政治上的。

(二)可能性和当务之急

有一系列的扩展和改善行为可以考虑,若这些还未在考虑之列。

NREGS是一个较新的项目,因此有灵活性。在以下五个方面,NREGS项目需要改变方法,扩充边界,重树目标。

第一个问题是治理改革。但通过法律架构和监管手段方面的行政命令,很难实现这个目标。它的实现很大程度上依靠先前劳动动员和组织的程度以及地方民主的作用和责任性,虽然还不知道在过程中如何面对大规模地方精英揩油的情况。

第二个关注点在于保障项目工作地点有体面的工作环境方面存在的差距和可以改善的地方。女性的参与如何与儿童照料设施相吻合:通过工作地点的设备,还是通过加强现有的anganwaris①Anganwaris是印度在生育和育儿方面提供的公共健康-照料体系的一部分,类似于小的健康诊所,提供避孕咨询、营养教育、营养补充和儿童学前活动等方面的帮助。(译者注)网络?该如何修改现有的工作规范,使其考虑到工人、尤其是女工的身体和健康状况?

第三方面试图解决该项目存在的排斥性倾向。在以手工劳动为主要要素的任何项目中,都内含着排斥。这个项目应该也包括一些要求更低的工作,从而使得那些活动不便或者体力不佳的人也能参与,获得同等的就业机会吗?的确,这个项目是否也应该从空间上扩展到城市地区?显然,若对该项目的范畴进行上述改变,变得更具包容性,也就会改变它的身份,使它从一个农村就业保障项目变成一个全民的生计保障项目,同时也会带来无数的后果。

第四方面集中关注农村资本形成的关键方面,力图通过保证就业来促进可持续的生产性基础设施的建造,从而将NREGS项目的变革力量最大化。这就需要调整NREGS项目中各种反生产的设计条款以及执行方针;需要具备后勤和技术能力来满足如此大的一个干预行动的工程要求。但最主要的是,从最初它就应该重新肯定资产生产所扮演的角色具有优先性。目前这个项目因行政和政治私利而沦落为一个就业和收入转移项目。如何处理这个方面,将对于该项目整体上所能发挥的动态冲击力和具有的更广泛的变革力量具有绝对的意义。

最后,有必要在一个动态的宏观经济框架中对NREGS项目的范围、设计、执行和财务进行评估。这突出了一些重要的问题,比如该项目在就业方面增量式的影响力,以及通过该项目对劳动力市场的影响而对其他经济活动及其他部门产生的连锁反应。更普遍地,需要将这个项目理解并落实成一个社会投资形式的、彻底的、长期的宏观干预计划,而不只是一个以社会消费为形式的无休止的、单调的传输过程。重点需要放在这个大规模计划的更广泛的变革潜力上,而不仅仅在它短期内的减贫功能。我们需要抓住这个历史性的机会,而不是错失它。

五、比较结果:要旨

这两个案例在它们各自的时间和制度框架中提供了截然不同的目标、过程和结果。在革命的中国,劳动积累运动是一个触发器,是大众动员式变迁的一个主要例子;它是社会主义转变早期阶段的一个重大干预行为,是农村发展的一个主要推动力;劳动转化成了有成效的投资,而收益透过集体制度分配给所有人。与此完全相对照的是,在资本主义的印度,NREGS为就业和生计不足等问题收拾烂摊子,这些问题甚至高增长率都无法纠正;该计划成为间接的补偿工具来弥补印度在结构和策略上所导致的失败。显然,虽然它被引导着去创造生产性的资产,事实表明,它大体上是在发挥减轻就业问题的功能,但其影响有限,发展潜力有限,在工资之外为工人带来的显著收益有限。如果说中国的项目产生长期的社会投资,印度项目则分配短期的社会消费。多年前,Joan Robinson分析了印度的私人财产制度如何成为其农村有效发展的一个严重的约束。而中国的例子则刚好证明了其反面。

假设存在很深的路径依赖,印度则无法从中国的经验中学到什么直接的经验。但中国的案例提供了具有成效的洞见,能帮助我们发现印度案例中的关键约束。以这种态度,如果能确定和调查某些干预行为和过程是否能修改、克服以及绕过印度乡村制度的障碍,必定是很有成果的。在有关制度一致性的辩论这种独特的情境下,Tinbergen提出了功能社会主义的方法。在这种方法中,规定私有财产形成一揽子的特别权力,特殊的、有问题的权力则通过民主宪政的方式解决,因此使私有财产制度具有了柔韧性。但其他人假设有可能通过一个自发的或革命框架下的集体行动引起制度变革。在印度目前的情形下,需要调查或创新性的处理过程来确认一些这样的创意是可能的。在关键的制度领域若没有成功的变革,不可能将转移支付转变成革新性的投资,从而开始共同地以一个平等主义的方式恢复乡村的生产性潜能。私有产权的问题需要正面地面对。

这需要我们对NREGS的政治动力和驱动力量进行最后的反思。在政治上,印度可被看成是一个民主的时刻,当务之急是需要选举民主政治为将要上台的政治统治者们提供一个动机去关切人民的需求,而这些人民中有超过三分之二的人生活在“每日两美元”的线下。另一方面,精英们在资源和财政上有束缚。在这种情境中,大规模的、昂贵的以及零和游戏都不会玩得太好。要开拓非零和的空间,需要有共享、溢出、外部性以及有活力的间接努力,这使得看似财政负担重的干预项目在政治上和经济上都具吸引力。当然,可以通过掠夺,比如透过漏损和腐败等靠定期的发大财的肥缺获得的方式直接获得好处。而替代的、更具挑战性的途径,则是将零和的转移项目转变成非零和的、具生产性的、变革性的干预计划,这需要通过解决潜在的结构和制度方面的约束来实现。这需要在更宽泛的、更智慧的社会和时间范围内实现政治上的成熟。当代的政治格局中有一些人寻求从一种不费力的民粹主义中获得即刻满足,并将就于这种满足。但在现代印度社会的这种阶级结构中,也有一些更成熟的选民可能认识到需要冲破李嘉图僵局(Ricardian impasse),并拥抱更为激进的、但有益的农村制度革新,来为不断进行的快速增长保证更可持续的经济和政治条件。它会走哪条路?本文比较的要旨归结为“信念”(belief)和“缓解”(relief)的撕搏。在中国,“信念”已像一个马拉松选手一样不断稳步前行;而“缓解”使得印度不断有错误的开始。(责任编辑:徐澍)

Guaranteeing Rural Employment-Tales from Two Countries:Right to Employment in Neoliberal India and Labour Accumulation in Collectivist China

Ashwani Saith1,HUANG Yuqin2(trans.)

(1.International Institute of Social Studies in The Hague,Erasmus University Rotterdam,the Netherlands;2.School of Social and Public Administration,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

This paper compares two massive interventions designed to generate rural employment,that is,the phenomenon of labour accumulation(LA)in rural China in the period of high collectivism preceding the reforms of 1978,and the Indian initiative launched in 2005 the National Rural Employment Guarantee Scheme(NREGS).It is motivated by dual objectives.On the Chinese side,it attempts a reappraisal of the Chinese intervention both in its own right and time frame,and also in terms of its interface with the subsequent era of development.We suggest that it was not just a plain waste,but laid a foundational platform for rural and macroeconomic transformation.On the Indian side,the motivation is to use the Chinese case as a comparator and independent frame of reference and to provide a lateral perspective,identifying some of the limitations of NREGS and its unexploited developmental potential.

labor accumulation(LA);the National Rural Employment Guarantee Scheme(NREGS);rural employment;Sino-Indian comparison

Ashwani Saith(1947-),荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学海牙社会科学国际学院教授(International Institute of Social Studies in The Hague,Erasmus University Rotterdam),主要从事发展、贫困、印度和中印比较研究;黄玉琴(1978-),华东理工大学社会学系副教授,硕士生导师,上海高校智库社会工作与社会政策研究院研究人员,主要从事性别、家庭、宗教等方面的研究。

C912.82

A

1008-7672(2015)05-0001-15