釉上陶瓷绘画创作谈

2015-02-12叶为灿

叶为灿

(叶为灿陶瓷艺术工作室 景德镇市 333000)

釉上陶瓷绘画创作谈

叶为灿

(叶为灿陶瓷艺术工作室 景德镇市 333000)

创作伊始,应先精选一只上好的瓷胎(胎形正、无瑕疵、无夹生),瓷胎之优劣最终将直接影响作品的整体美感与市场价值。其次,备齐绘画创作所需的各种工具:画笔、上色笔、彩笔、颜料等。颜料应现调现磨,之后使用时才会流畅。调料时须注意,料与乳香油皆不可使用过多。因为若料一次性使用过多,放置时间一长会使得料变得僵硬。而若乳香油使用过多,会使得颜料不易上笔。首先,乳香油具有粘性,混合乳香油的颜料绘于陶瓷之上,待颜料风干后,不易因失手而蹭掉。其次,乳香油还能使得经高温烧制后的瓷器之颜色更加鲜亮。颜料之调合,以调磨均匀,颜料不会流动即可。调制过程中还可放少许樟脑油,这能使得颜料的调磨更加均匀,料愈是细腻,愈发好用,这有利于绘制细腻的图案。

坐姿应端正,如同学习书法般。持笔要稳,当然这需要一段时间的刻苦训练,此亦是从事陶瓷绘画的基本功。初学者一般先练习绘制线条,尔后练习画树叶、草点等。在练习的过程中,应尝试如何使得蘸取的樟脑油与颜料均匀混合,达到在瓷器上绘制出的线条浓淡适中,绘制过程随心所欲、一气呵成。其他工具:扒针一根(一头为竹尖,一头为铁针针尖);扒针的主要作用是修改线条,风干后的线条可用铁针针尖修改,尚未风干的线条可用竹尖修改。若绘制的线条都符合要求,能尽量少用或不用此工具是最好的。干抹布一块;用以擦拭弹笔时可能掉落的料点。弹笔的主要作用是通过施力将笔腹中的颜料缓缓抖落至笔尖,以便继续绘制,此法可替代频繁地攒料,节省时间。彩笔通常用来给图案上色,但在绘制颜色的浓淡过度时(如:花头、云雾、石头、脸相、衣服的明暗等),通常只凭借彩笔是难以达到理想的效果的。这时,可利用丝棉、海绵用以处理这种颜色过度的效果,施力的大小直接影响到颜色的深浅浓淡。这里的原理是利用丝棉、海绵在受力大小不同的情况下,产生吸附力大小的变化。利用不同大小的吸附力用以改变瓷器原本所上颜色,当对丝棉、海绵施加较大的力度时,其将吸附较多的颜料,使得原本的色彩变得很淡,反之,则变淡程度较小。运用好这一技巧可营造虚实相生、变化灵动之景。最后,在创作的过程中,应保持创作环境干净整洁,避免产生大量灰尘,一旦灰尘吸附于未风干的画作上,将难以清除,影响作品最终的整体效果。

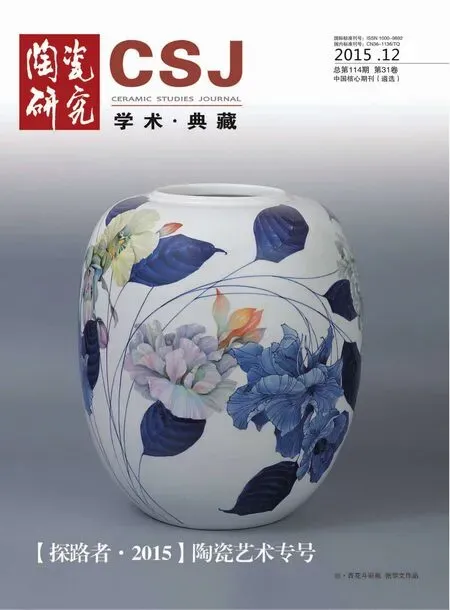

瓷胎造型与构图,不同造型的瓷胎有着与之相适应的构图。修长的瓷胎(如帽筒),适合绘画站立的人物、花鸟、走兽等;扁平的瓷胎适合绘画坐卧的人物、花鸟、走兽等,这种造型的瓷胎更适合绘画人物众多、视野开阔的作品(如清明上河图)。着笔绘画前,应在心中有所构图。先用淡墨于瓷胎上勾勒出大致轮廓,充分利用黄金分割线,将作品的主题尽量绘于画眼上。主题既成,尔后配景,结合画面的平衡性、流动性用以进行趋势、空间、远近虚实之处理,使得画面整体保持平衡。若画作既成,画面整体略有失衡,又无添加其他元素之必要,此时可用提款、印章来弥补。

在瓷胎上绘制人物时,主要以S型、三角形构图为主,所绘人物之大小应占画面整体高度的1/2至3/4。若人物出现在山水画中,因此时人物主要承担点缀画面之效果,则应尽量绘画得渺小,用以反衬山水之高大。在绘制人物较多的作品时,人物布局应有集有散,三三两两,高低起伏,突出主题。所配之景应与人物所处之时代相符,不可画蛇添足,喧宾夺主,既要简洁明快,又要虚实相生,以变化灵动之景使观赏者身临其境。人物画最重要的是形神兼备,动静结合,使得作画者的思想与观赏者产生共鸣。

山水画主要是将山水进行布组合布局,使其形成一定的气势。学会不同的皴法,先勾后皴,注意浓淡关系,山脉之走向、云雾之处理,以及不同树木、楼台亭阁、小桥流水、茅舍人物的画法等。总而言之,山水画追求的是意境,令观赏者进入画家的想象空间之中。领略出自大自然而胜于大自然的想象之美。

陶瓷绘画是以点、线、面之结合,形成一幅有视觉、有光感的空间艺术作品,用以表达作画者对人、事物的观点和看法,以及对美好生活之向往。在这个快节奏的时代,我们需要一些精神食粮用以安抚浮躁的心灵。看看我们先祖日出而作,日落而息的田园生活,欣赏下祖国的大好河山,进入如仙境般的画作中,放松自己。绘画创作之余,品读往圣经典,对中国画之创作有着莫大的帮助。

Talking about the creation of ceramic painting