表征动量的朝向效应

2015-02-06

(浙江财经大学工商管理学院,杭州 310018) (清华大学心理学系,北京 100084)

1 问题提出

认知心理学领域的大量研究表明人们在对运动物体进行空间定位时存在表征动量现象(Representational Momentum)。表征动量是指观察者对运动物体的最终位置的记忆沿着物体运动的方向发生偏移(Freyd &Finke,1984),它反映了人们对物体运动轨迹和空间位置进行加工时的认知特点。自1984年表征动量首次发现以来,很多学者用黑色方块(Hubbard,2008)、圆形(Hubbard &Bharucha,1988)和矩形(Freyd &Finke,1984)等几何图形作为视觉刺激材料或用音调作为听觉刺激材料(Johnston &Jones,2006),通过改变视觉刺激呈现的背景(Munger &Owens,2004)、视觉刺激运动线路(Hubbard &Ruppel,2013;Munger &Minchew,2002)、刺激呈现的感觉通道(Chien,Ono,&Watanabe,2013;Hubbard &Courtney,2010;Hubbard &Ruppel,2011;Schmiedchen,Freigang,Rübsamen,&Richter,2013;Teranmoto,Hidaka,Gyoba,&Suzuki,2010)、观察者年龄或精神特征(De SáTeixeira,Pimenta,&Raposo,2012;Lenggenhager et al.,2012;Piotrowski&Jakobson,2011;Taylor &Jakobson,2010)以及行为反应的反馈形式(Ruppel,Fleming,&Hubbard,2009)等探索表征动量受哪些因素影响。Hubbard(2005,2010)对此进行了全面总结,本文不再赘述。

自 1984年表征动量现象发现以来,至今已有30年的研究历史。回顾以往研究,尽管绝大多数研究使用几何图形作为刺激材料,其有助于我们更加深入地理解表征动量及其心理机制,但也有少数研究使用生活中的熟悉物体作为刺激材料,研究主题主要围绕典型运动效应(typical-motion effect)展开,其为我们探索表征动量带来了新鲜视角。Freyd和Miller(1992)最早使用了计算机制作的类似于鸟的生物图形作为刺激材料,结果发现,相比于倒退运动(尾巴朝前运动),前进运动(头和眼睛朝前运动)产生的前移量更大,发生典型运动效应。Freyd和Pantzer(1995)使用箭头作为刺激对象,结果发现,相比于倒退运动(箭头的指向和其实际运动方向不一致),前进运动(箭头的指向和其实际运动方向一致)产生的前移量更大。Nagai和Yagi(2001)在实验1中使用飞机和汽车图片作为刺激材料,结果发现,不论是飞机还是汽车,相比于倒退运动,前进运动产生的前移量更大,这说明表征动量会受到关于物体典型运动知识的影响,发生典型运动效应。他们在实验2中使用具有指向性(有尖角)和外形轮廓相似但不具有指向性(无尖角)的几何图形作为刺激材料,结果发现,指向性图形典型运动(前进)和非典型运动(倒退)的位移差显著大于非指向图形典型运动和非典型运动的位移差。实验3使用三角形的飞机、三角形的胡萝卜、十字型的飞机和十字型的路标作为刺激材料,结果发现,指向性物体(三角形的飞机、三角形的胡萝卜)表现出典型运动效应,但非指向性物体(十字型的飞机和十字型的路标)未表现出该效应。作者认为是物体的指向性,而非物体的典型运动方向影响表征动量,并且指向效应(pointedness effect)要弱于表征动量效应。Nagai 等(Nagai et al.,2010)使用汽车图片作为刺激材料,结果发现,当汽车前进时,出现表征动量;当汽车倒退时,未出现表征动量,表现出典型运动效应。

相比于几何图形,使用熟悉物体作为刺激材料,具有一定程度的生态学效度,并且个体习得的物体典型运动知识会影响表征动量。然而,上述以熟悉物体为实验材料、典型运动效应为主题的研究(Freyd &Miller,1992;Freyd &Pantzer,1995;Nagai&Yagi,2001;Nagai et al.,2010)时间跨度大,研究成果零散,并且在典型运动效应的来源上,现有研究并未进行深入探讨并给出明确答案。一个重要的问题是指向性是否是典型运动效应产生的原因。本文作者认为,至少指向性不能成为解释典型运动效应的唯一原因,这是因为:(1) Nagai和Yagi使用的材料都是研究者精心绘制的,为了考察指向因素,研究者将飞机、汽车等图形刻意绘制成前方具有尖角的形状,但实际生活中的很多运动物体,其外形轮廓不存在明显尖角和指向。Freyd和Miller的研究也存在同样问题,刺激对象是人为制造的鸟,鸟喙代表指向,图形本身的熟悉性低。Nagai和 Yagi使用的十字架的指向性是人为规定的,该图形是对称的,并没有自然存在的指向属性。(2)由于并非所有的熟悉物体均具有指向,因此典型运动效应的来源之一可能是物体朝向,特别是那些具有生物或生命属性的熟悉物体。作者认为,指向(pointedness)和朝向(facing orientation)分属不同的概念,虽然二者都可以指示物体的方向,但二者的根源不同。指向是通过物体的外形轮廓体现的,即尖角轮廓,如箭头、三角形顶角;而朝向是通过生物体头部、眼睛以及身体前后的信息,或非生物体(如汽车)的前后信息体现的。指向和朝向同时存在时,其所指示的方向可能一致,如箭头;其所指示的方向也可能不一致,如 Pacman图形的嘴部。同一物体可能既包含指向和朝向,如箭头(指向是其尖角所指方向,朝向是我们习得的箭头前后信息);也可能只包含朝向而不包含指向(如刺猬简笔画或汽车)。McBeath,Morikawa和 Kaiser(1992)发现朝向影响人们的知觉偏差(Perceptual Bias),而表征动量的指向效应和典型运动效应研究通常将指向和朝向混淆在一起,即那些代表指向的尖角通常与物体的朝向相一致,因此在探究典型运动效应的来源时,需要将这两个因素进行分离,但以往研究并未单独考察朝向的影响。

本研究通过使用轮廓对称的熟悉物体作为实验材料,分离指向和朝向两个因素,探索朝向对表征动量的影响。本研究共包含4个实验。实验1使用刺猬简笔画,其特点在于图形轮廓对称,可排除图形指向性和不对称性的影响;实验2变换实验材料,使用只包含朝向意义且更抽象、熟悉性更低的轮廓对称图形,重复验证实验1的结果;实验3采用Pacman作为实验材料,这是因为Pacman图形既包括指向性又包括朝向性,并且两者的作用相反,因此考察哪种效应更占优势;实验 4采用 Pacman作为实验材料,但将运动方向改为垂直运动,检验前三个实验结果是否可能受到阅读方向的影响。

2 实验1 水平运动的刺猬图形

2.1 研究目的

使用轮廓对称的动物图形,考察朝向对表征动量的影响。

2.2 实验设计

采用2×2两因素被试内设计。自变量为朝向(正向运动、倒向运动)和运动方向(左、右);因变量为偏移加权均数。研究范式为诱导运动范式。

2.3 研究方法

2.3.1 被试

大学生21名(其中男性11名,女性10名),平均年龄为20.24 ± 2.55岁。实验完成后每名被试得到人民币20元或一定的课程学分作为实验报酬。

2.3.2 实验材料

人们对于刺猬并不陌生。刺激图片为计算机制作的刺猬简笔画,其轮廓对称,可排除指向性和图形不对称的影响。刺激大小为 70×40像素(视角为2.35°×1.34°)。每一个实验均包含 4 个连续呈现的图片,每个图片中刺猬的位置相差 50像素(视角约为1.68°),背景为白色。第一个诱发刺激处于距屏幕左侧412像素或距屏幕右侧412像素的位置,之后的诱发刺激依次水平向右或向左运动。探测刺激的位置与记忆刺激的位置距离为:-12,-9,-6,-3,0,3,6,9,12 像素 9 种情况(视角约为?0.4°,-0.3°,-0.2°,-0.1°,0°,0.1°,0.2°,0.3°,0.4°)。为防止正向运动和倒向运动之间的相互影响,本研究采用 Block间ABBA设计,即被试先完成一组正向运动的Block,再完成一组倒向运动的 Block,正向运动和倒向运动的实验不同时存在于一组Block里。每个被试共进行288次正式实验:9(探测位置:-0.4°,-0.3°,-0.2°,-0.1°,0°,0.1°,0.2°,0.3°,0.4°)×2(运动方向:左、右)×2(朝向:正向运动、倒向运动)×8(重复次数,共8个block),顺序随机呈现。正式实验前,被试要进行9个练习实验,每个探测位置(9)均练习1次,每个运动方向至少练习 4次,每个朝向至少练习4次。

2.3.3 实验仪器

计算机显示屏为17寸,显示屏刷新率为82 Hz,屏幕分辨率为1024×768像素,屏幕大小为360 mm ×270 mm。被试距显示屏大约60 cm。

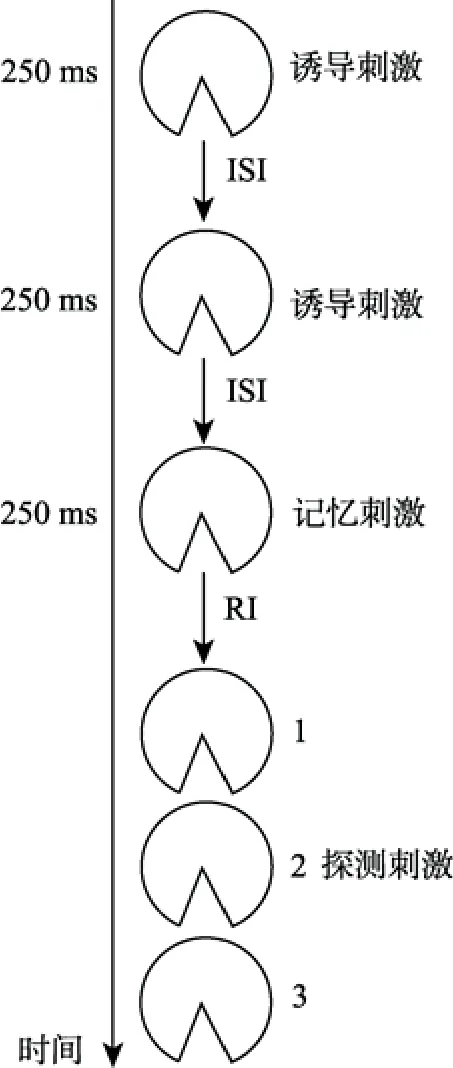

2.3.4 实验流程

(1)被试按空格键进入每次实验;(2)屏幕左侧或右侧(与第一个诱导刺激的位置相同)首先呈现注视点500 ms;(3)诱导刺激在计算机屏幕上依次呈现250 ms,刺激间的时间间隔(ISI)为250 ms,即呈现空白屏250 ms。在前2个诱导刺激和记忆刺激呈现后,出现探测刺激,等待被试做出位置是否相同的按键反应(Retention Interval,RI);(4)一次实验完成后,被试进行下一次实验,实验间隔时间为 2000 ms(见图1)。

图1 实验1每次实验中的诱导运动范式示例图

2.3.5 实验假设

(1)被试对探测刺激的位置判断发生前移,出现表征动量现象;

(2)朝向效应发生,即相比于倒退运动,前进运动的前移量更大。

2.4 实验结果

(1)数据处理

删除:(1)反应时小于150 ms或大于3000 ms的实验(Reed &Vinson,1996;Vinson &Reed,2002);(2)计算每个被试在所有实验中反应时的平均数和标准差,删除反应时在3个标准差之外的实验数据(outliers)(Reed &Vinson,1996;Vinson &Reed,2002;Bacon,2007);(3)如果个别被试的outliers数超过总实验次数的 25%,则删除该被试的数据(Bacon,2007)。根据前两条数据删除标准,共删除219个实验,占总实验次数的3.62%。

(2)偏移加权均数(Weighted Measure,WM)

偏移加权均数是表征动量通用的计算方法(Johnston &Jones,2006;Hubbard &Courtney,2010),指各个探测刺激的位置(包括方向和距离)与在此位置做“相同”反应次数的百分比之积的和,再除以所有实验中做“相同”反应次数的百分比,其公式为:

WM

为偏移加权均数,d

为探测刺激相对记忆刺激的位置差,在本研究中共有 9种取值,以视角为单位。n

为在每个探测位置做出“相同”反应的次数,m

为重复次数,N

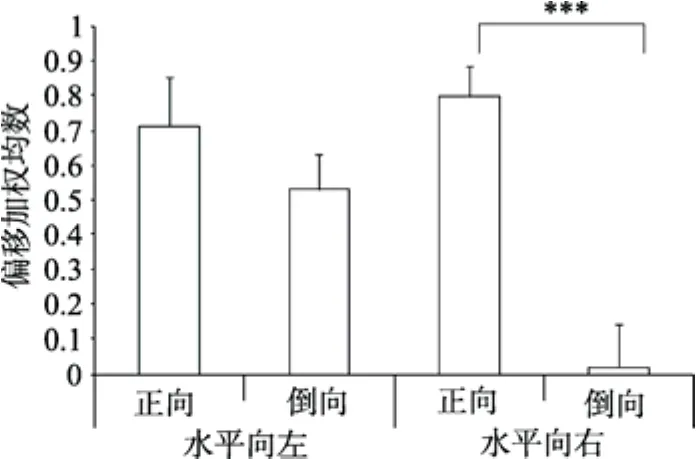

为每个被试所完成的实验次数。加权均数的正负表示偏移方向,“+”表示沿着诱导运动方向向前偏移,“-”表示沿着诱导方向向后偏移。加权均数的绝对值表示偏移程度,绝对值越大,说明偏移程度越大。加权均数显著大于0,说明发生表征动量现象(翟坤,2011)。正向水平向左运动的偏移加权均数(0.71 ±0.64)显著大于0,t

(20)=5.11,p

<0.001;正向水平向右运动的偏移加权均数(0.80 ± 0.42)显著大于0,t

(20)=8.61,p

<0.001;倒向水平向左运动的偏移加权均数(0.53 ± 0.44)显著大于0,t

(20)=5.60,p

<0.001;倒向水平向右运动的偏移加权均数(0.02 ±0.57)与0差异不显著,t

(20)=0.17,p

=0.868。说明在正向运动中,不管是水平向左还是向右,均出现了表征动量现象,但倒向运动中,只有水平向左才出现表征动量现象。以朝向和运动方向为自变量,偏移加权均数为因变量进行重复测量方差分析。结果表明,朝向的主效应显著,F

(1,20)=26.82,p

<0.001,η

=0.57;运动方向的主效应边缘显著,F

(1,20)=3.28,p

=0.085,η

=0.14;朝向与运动方向的交互作用显著,F

(1,20)=14.81,p

=0.001,η

=0.43。进一步简单效应分析表明,朝向在水平向右水平上的简单效应显著,见图2。表现为:当刺激进行水平向左运动时,正向和倒向运动的偏移加权均数不存在差异,p

=0.209;当刺激进行水平向右运动时,正向运动的偏移加权均数大于倒向运动的偏移加权均数,p

<0.001。当刺激进行正向运动时,水平向左和水平向右的偏移加权均数不存在差异,p

=0.520;当刺激进行倒向运动时,水平向左的偏移加权均数大于水平向右的偏移加权均数,p

=0.004。

图2 实验 1不同朝向和运动方向下偏移加权均数的平均数和标准误

2.5 讨论

正向水平向左运动和向右运动,以及倒向水平向左运动的偏移加权均数均显著大于 0,说明在正向运动中,不管是水平向左还是向右运动,均出现了表征动量现象,倒向水平向右运动的偏移加权均数与0差异不显著,说明并未出现表征动量现象。这一结果基本支持了研究假设1。倒向水平向右运动未出现表征动量现象,可能是由于朝向的影响克服了对位置的错误记忆。

以偏移加权均数为因变量指标,在水平向左水平上,正向和倒向运动的偏移加权均数差异不显著;在水平向右水平上,正向和倒向运动的加权均数差异显著。这说明朝向效应仅仅发生在水平向右运动的方向上。导致这一结果的原因可能和被试从左向右的阅读习惯有关。

3 实验2 水平运动的对称图形

3.1 研究目的

使用轮廓对称的抽象图形,重复验证实验1的结果,考察朝向对表征动量的影响。

3.2 实验设计

采用2×2两因素被试内设计。自变量为朝向(正向运动、倒向运动)和运动方向(左、右);因变量为偏移加权均数。研究范式为诱导运动范式。

3.3 研究方法

3.3.1 被试

大学生22名(其中男性12名,女性10名),平均年龄为19.41 ± 1.10岁。实验完成后每名被试得到一定的课程学分。

3.3.2 实验材料

调整实验 1的刺猬简笔画,去掉刺,只保留眼睛代表物体朝向,使图形熟悉性更低,更抽象。其目的在于重复验证实验1的结果,并排除刺猬外形或概念对结果的影响。其它设置同实验1。

3.3.3 实验仪器

同实验1

3.3.4 实验流程

同实验1。

3.3.5 实验假设

(1)被试对探测刺激的位置判断发生前移,出现表征动量现象;

(2)朝向效应发生,即相比于倒向运动,正向运动的前移量更大。

3.4 实验结果

根据前两条数据删除标准,共删除268个实验,占总实验次数的4.23%。

图3 实验2每次实验中的诱导运动范式示例图

正向水平向左运动的偏移加权均数(0.39 ±0.51)显著大于0,t

(21)=3.63,p

=0.002;正向水平向右运动的偏移加权均数(0.57 ± 0.54)显著大于0,t

(21)=5.01,p

<0.001;倒向水平向左运动的偏移加权均数(0.47 ± 0.38)显著大于0,t

(21)=5.79,p

<0.001;倒向水平向右运动的偏移加权均数(0.11 ±0.52)与0差异不显著,t

(21)=1.02,p

=0.319。说明在正向运动中,不管是水平向左还是向右,均出现了表征动量现象,但倒向运动中,只有水平向左才出现表征动量现象。以朝向和运动方向为自变量,偏移加权均数为因变量进行重复测量方差分析。结果表明,朝向的主效应显著,F

(1,21)=9.40,p

=0.006,η

=0.31;运动方向的主效应不显著,F

(1,21)=0.81,p

=0.38;朝向与运动方向的交互作用显著,F

(1,21)=17.16,p

<0.001,η

=0.45。进一步简单效应分析表明,朝向在水平向右水平上的简单效应显著,见图4。表现为:当刺激进行水平向左运动时,正向运动与倒向运动的偏移加权均数不存在差异,p

=0.425;当刺激进行水平向右运动时,正向运动的偏移加权均数大于倒向运动的偏移加权均数,p

<0.001。当刺激进行正向运动时,水平向左和水平向右的偏移加权均数不存在差异,p

=0.154;当刺激进行倒向运动时,水平向左的偏移加权均数大于水平向右的偏移加权均数,p

=0.003。

图4 实验 2不同朝向和运动方向下偏移加权均数的平均数和标准误

3.5 讨论

实验2重复验证了实验1的结果。正向水平向左运动和水平向右运动,以及倒向水平向左运动的偏移加权均数均显著大于 0,说明在正向运动中,不管是水平向左还是水平向右,均出现了表征动量现象,倒向水平向右运动的偏移加权均数与0差异不显著,说明并未出现表征动量现象。这一结果基本支持了研究假设1。倒向水平向右运动未出现表征动量现象,可能是由于朝向的影响克服了对位置的错误记忆。

以偏移加权均数为因变量指标,在水平向左水平上,正向和倒向运动的偏移加权均数差异不显著;在水平向右水平上,正向和倒向运动的偏移加权均数差异显著。这说明朝向效应仅仅发生在水平向右的运动方向上。导致这一结果的原因可能和被试从左向右的阅读习惯有关。实验2的结果与实验1的结果相一致,说明朝向效应具有稳定性。

4 实验3 水平运动的Pacman图形

4.1 研究目的

本研究使用的是非对称图形,并指定物体的朝向。Pacman的朝向是人为界定的,因此有助于我们了解朝向效应是否可以习得。实验3通过改变实验材料,重复验证实验1和实验2的结果。同时,因为嘴角部位有明显的朝内的尖角,因此从嘴部看,具有指向性,而同时嘴部又代表了Pacman的朝向,并且朝向和指向的方向相反。因此,可以帮助我们了解当指向和朝向同时作用于表征动量时,并且两者的作用相反时,哪个因素的影响更大或哪种效应更强。

4.2 实验设计

采用2×2两因素被试内设计。自变量为朝向(正向运动、倒向运动)和运动方向(左、右);因变量为偏移加权均数。研究范式为诱导运动范式。

4.3 研究方法

4.3.1 被试

大学生24名(其中男性16名,女性8名),平均年龄为19.71 ± 1.12岁。实验完成后每名被试得到一定的课程学分。

4.3.2 实验材料

使用Pacman图形作为刺激材料。Pacman来源于早期的一款经典游戏《食豆小子》中的游戏形象,绝大多数人对其并不陌生。Pacman的朝向是人为界定的。作者在实验的指导语中,明确告知刺激的来源和刺激的正背面,并在实验结束后,再次要求被试报告刺激的正面和背面,以确保被试真正明确刺激的朝向。刺激图片由计算机制作,图形直径为60像素(视角为1.79°)。每一个实验均包含4个连续呈现的图片,每个图片中Pacman的位置相差50像素(视角约为1.68°),背景为白色。其它设置同实验1。

4.3.3 实验仪器

同实验1。

4.3.4 实验流程

同实验1。

图5 实验3每次实验中的诱导运动范式示例图

4.3.5 实验假设

(1)被试对探测刺激的位置判断发生前移,出现表征动量现象;

(2)朝向效应发生,即相比于倒向运动,正向运动的前移量更大。

4.4 实验结果

根据前两条数据处理标准,共删除223个实验,占总实验次数的3.23%。

正向水平向左运动的偏移加权均数(0.61 ±0.39)显著大于0,t

(23)=7.76,p

<0.001;正向水平向右运动的偏移加权均数(0.66 ± 0.45)显著大于0,t

(23)=7.22,p

<0.001;倒向水平向左运动的偏移加权均数(0.61 ± 0.38)显著大于0,t

(23)=7.80,p

<0.001;倒向水平向右运动的偏移加权均数(0.06 ±0.47)与0差异不显著,t

(23)=0.68,p

=0.505。说明在正向运动中,不管是水平向左还是向右,均出现了表征动量现象,但倒向运动中,只有水平向左才出现表征动量现象。

图6 实验 3不同朝向和运动方向下偏移加权均数的平均数和标准误

4.5 讨论

实验3重复验证了实验1和实验2的结果。正向水平向左运动和向右运动,以及倒向水平向左运动的偏移加权均数均显著大于 0,说明在正向运动中,不管是水平向左还是向右,均出现了表征动量现象,倒向水平向右运动的偏移加权均数与0差异不显著,说明未出现表征动量现象。这一结果基本支持了研究假设1。倒向水平向右运动未出现表征动量现象,可能是由于朝向的影响克服了对位置的错误记忆。

以偏移加权均数为因变量指标,在水平向左水平上,正向和倒向运动的偏移加权均数差异不显著;在水平向右水平上,正向和倒向运动的偏移加权均数差异显著。这说明朝向效应仅仅作用于水平向右的运动方向上,这可能和被试从左向右的阅读习惯有关。实验3的结果与实验1、实验2的结果相一致,说明朝向效应具有稳定性。由于 Pacman图形本身的特殊性,同时具有指向和朝向且两者的作用方向相反,而数据结果与朝向作用相一致,因此至少说明当指向和朝向同时作用且作用方向相反时,朝向效应可能优先于指向效应,或者朝向效应的强度可能大于指向效应。当然,存在另一种可能的解释是,这种优先性可能与刺激图形的整体知觉加工有关,因为表示指向效应的嘴部尖角处于图形的部分。本研究未能排除这种解释的可能性,未来需要更多的研究同时考察指向效应和朝向效应。

5 实验4 垂直运动的Pacman图形

5.1 研究目的

本研究的前3个实验均发现刺激在倒向运动且水平向右的方向上表征动量效应消失,表明朝向效应仅仅作用于水平向右的运动方向上。可能的解释是由于被试的母语均是中文,阅读习惯为从左向右,因此阅读习惯导致了该结果的出现。为了检验朝向效应是仅仅出现在水平的运动方向上,还是也可以出现在垂直的运动方向上,作者进行了实验 4。以往研究表明,由于重力的存在,刺激(方块)垂直向下运动的前移量大于垂直向上运动的前移量(Hubbard,1997)。刺激在水平方向运动时,同样也会产生向下的偏移(Hubbard &Bharucha,1988)。Hubbard认为是内隐重力导致了上述现象,故将其命名为表征重力。考虑到垂直运动时物体轮廓的左右对称可以减少被试的反应次数,故实验4继续使用 Pacman图形作为刺激对象,并将其运动方向改为垂直运动。如果实验4的结果表明朝向效应仅仅作用于垂直向下的方向上,那么说明可能是表征重力在起作用。由于重力和阅读方向的作用形式均为单一方向(从上到下和从左到右),而朝向效应仅仅出现在重力方向和阅读方向上,那么实验4的结果也可以间接证实前3个实验结果的原因是由阅读方向造成的。

5.2 实验设计

采用2×2两因素被试内设计。自变量为朝向(正向运动、倒向运动)和运动方向(上、下);因变量为偏移加权均数。研究范式为诱导运动范式。

5.3 研究方法

5.3.1 被试

大学生24名(其中男性9名,女性15名),平均年龄为19.50 ± 0.98岁。实验完成后每名被试得到一定的课程学分。

5.3.2 实验材料

以Pacman作刺激材料,是因为Pacman图形在做垂直方向运动时,其在水平方向上的轮廓对称,可以减少被试的反应次数。每一个实验均包含4个连续呈现的图片,每个图片中 Pacman的位置相差50像素(视角约为1.79°),背景为白色。第一个诱发刺激处于距屏幕上端384像素或距屏幕下端384像素的位置,之后的诱发刺激依次垂直向下或向上运动。探测刺激的位置与记忆刺激的位置距离为:-12,19,16,13,0,3,6,9,12像素9种情况(视角约为-0.4°,-0.3°,-0.2°,-0.1°,0°,0.1°,0.2°,0.3°,0.4°)。其它设置同实验1。

5.3.3 实验仪器

计算机显示屏为17寸,显示屏刷新率为82 Hz,屏幕分辨率为1024×768像素,屏幕大小为320 mm ×240 mm。被试距显示屏大约50 cm。

5.3.4 实验流程

同实验1。

图7 实验4每次实验中的诱导运动范式示例图

5.3.5 实验假设

(1)被试对探测刺激的位置判断发生前移,出现表征动量现象;

(2)朝向效应发生,即相比于倒向运动,正向运动的前移量更大。

5.4 实验结果

根据前两条数据删除标准,共删除333个实验,占总实验次数的4.82%。

正向垂直向上运动的偏移加权均数(0.26 ±0.65)边缘显著大于0,t

(23)=1.92,p

=0.067;正向垂直向下运动的偏移加权均数(0.57 ± 0.57)显著大于0,t

(23)=4.94,p

<0.001;倒向垂直向上运动的偏移加权均数(0.39 ± 0.68)显著大于0,t

(23)=2.84,p

=0.009;倒向垂直向下运动的偏移加权均数(0.11 ±0.59)与0差异不显著,t

(23)=0.94,p

=0.356。说明在正向运动中,不管是垂直向上还是向下,均出现了表征动量现象,但倒向运动中,只有垂直向上才出现表征动量现象。

图8 实验 4不同朝向和运动方向下偏移加权均数的平均数和标准误

5.5 讨论

正向垂直向上运动和向下运动,以及倒向垂直向上运动的偏移加权均数均显著大于 0,说明在正向运动中,不管是垂直向上还是向下,均出现了表征动量现象,倒向垂直向下运动的偏移加权均数与0差异不显著,说明并未出现表征动量现象。这一结果基本支持了研究假设1。倒向垂直向下运动未出现表征动量现象,可能是由于朝向的影响克服了对位置的错误记忆。

以偏移加权均数为因变量指标,在正向运动水平上,垂直向上的偏移加权均数显著小于垂直向下的偏移加权均数,说明出现了表征重力现象。在垂直向上运动上,正向运动与倒向运动的偏移加权均数差异不显著;在垂直向下运动上,正向运动的偏移加权均数显著高于倒向运动的偏移加权均数。这说明朝向效应仅仅发生在垂直向下的方向上。由于正向运动在垂直向上和垂直向下的前移量存在差异,说明在垂直运动方向上,重力确实在起作用。因此,朝向效应仅发生在垂直向下的运动方向上,与重力的作用方向相一致,说明重力可能是垂直运动方向上朝向效应产生的原因。这一结果与研究假设相一致,说明朝向效应的发生可能与单一方向的作用力有关。

6 综合讨论

本研究的4个实验表明,朝向影响表征动量。当物体的朝向与其实际运动方向不一致时,表征动量会减小,甚至会消失。由于实验1和实验2的刺激材料均为轮廓对称的图形,因此表征动量的减小可以排除刺激轮廓或指向性的影响。已有研究说明,在诱导运动中保持物体的同一性(identity)对于诱发表征动量非常重要(Kelly &Freyd,1987),而对于物体的同一性和再认是储存在长时记忆中的。物体的朝向与物体运动方向一致是一种典型的运动现象和运动知识,因此,这种知识和对运动的预期也应该储存在长时记忆中,故来源于长时记忆中的这类信息会影响到表征动量。

朝向对于表征动量的影响不仅仅局限于本研究中使用的熟悉物体之中,以往关于社会意图的表征动量研究,可作为朝向效应存在的佐证,同时也说明朝向效应可能来源于人们日常经验的习得,并且又可以应用于人们的日常生活之中。Hudson等人(Hudson,Liu,&Jellema,2009)使用表征动量范式,发现对他人头部转动的判断会受到眼睛注视方向的影响。尽管所有条件下面孔的选转角度都是一样的,但对面孔选择的记忆受到了注视方向的影响。相比于注视提前和注视一致条件,在注视延迟条件下,出现了对转动角度的低估。但在非面孔刺激条件下则未出现注视方向效应的影响。这表明当观察者知觉到的他人注视方向和头动方向不一致时,观察者会自动地利用不一致的信息调整对他人头动意图的推断。Hudson和Jellema(2011)使用表征动量范式,研究了行动者传达的两种社会性线索,即面部表情和注视方向,是否可以影响到观察者对于行动者头部转动程度的估计。当行动者的面部表情是趋近的(如愉快、生气),而头动朝向观察者,那么行为动机是非模糊性的;当面部表情是回避的(如恐惧、厌恶),头动朝向观察者,那么行为动机是模糊性的。结果发现,当趋近的行动者的面部表情是趋近的(愉快和生气)时,观察者出现了行为意图前移的稳定的推断。在动机不模糊的条件下,对头部转动的判断并不受到注视线索的影响。相反,回避的面部表情(恐惧和厌恶)与头部转动的方向相矛盾,导致行为意图的模糊性。注视线索因此影响了对行为意图的判断,即当注视方向沿头部转动提前时,头部转动角度被高估。这表明只有在模糊的情境下被试才关注眼睛区域,使注视线索参与并影响决策过程。换句话说,注视方向被优先用于行动者意图的去模糊化过程。自我推进(self-propulsion)是生物运动的一个属性,也是区分有生命和无生命物体的一个因素。对于无生命属性的物体或几何图形,运动是受物理原则支配的。而对于有生命的物体或生活中的熟悉物体,运动除了受物理原则的支配,可能还受其它因素影响,比如朝向经验。Hudson等的研究说明对人类行动意图的推断也存在表征动量现象,并且推断线索来源于注视方向和头部转动等。因此,本研究所表现出来的朝向效应,不仅可以解释典型运动效应的来源,更重要的是,它可能与人们的日常生活和人际交往紧密相关,反映了人们进化出的加工动态社会信息和动态物理信息的能力。

本研究的前3个实验均发现,朝向效应只发生在水平向右的运动方向上,这一结果出乎研究者的意外。朝向效应并没有同时发生在水平向左和水平向右两个方向上,作者认为,这可能是与阅读习惯有关。在世界范围内,不同的文化有不同的读写系统,其读写方向也存在差别,如有的语言的读写方向是从左向右(如英语和中文),有的语言的读写方向是从右向左(如阿拉伯语),还有的语言的读写方向是从上至下(如日文)。阅读和书写在人们的视觉经验中占有重要成分,因此对很多包含视觉空间任务的认知过程产生影响。研究已经发现,由读写方向带来的习惯性的扫描模式会影响人们的认知加工过程与方式(Dobel,Diesendruck,&Bölte,2007;Kazandjian et al.,2009)。在本研究中,所有的刺激材料均由电脑制作并在电脑屏幕上呈现,且刺激在电脑上的运动方向为水平运动。这与人们日常经由电脑浏览网页、阅读电子文档的经验相一致。尽管研究中使用的刺激对象均为现实生活中存在的熟悉物体,但通过电脑屏幕呈现运动刺激,离真实的运动情境还相距甚远,更多的是与人们的阅读体验相吻合。如果阅读习惯(从左向右)这种单一方向的作用是导致水平向右朝向效应发生的原因,那么在垂直方向上,单一方向作用的重力可能也会对朝向效应在垂直向下运动上产生同样的效果。实验4的结果支持了我们的假设。当刺激进行垂直向上的运动时,正向运动与倒向运动的前移量无差别,并且对于前进运动来说,垂直向上运动的前移量小于垂直向下运动的前移量,说明发生了表征重力现象。朝向效应仅仅作用于垂直向下运动上,当刺激进行倒退运动且垂直向下运动时,表征动量现象消失。在垂直运动上,重力是单一方向作用力(从上向下),朝向效应作用于重力方向;在水平运动上,阅读习惯是单一方向作用力(从左向右),朝向效应作用于阅读方向。这说明由于作用力方向的单向性,阅读习惯和重力在朝向效应上可能作用相同,朝向效应仅仅发生在单向力的作用方向上。以往关于左右空间偏向的成因,主要存在“大脑说”和“文化说”。左右空间偏向意指人们在注意刺激物时普遍具有的方向上的偏好。李恒(2013)指出,人们在垂直方向上的认知活动更多的受限于重力,因此空间偏向差别不大。这不仅对“大脑说”构成了挑战,也为“文化说”提供了正面的证据。实验 4的研究结果支持了重力对于朝向效应的影响,因此,间接地支持了阅读习惯对于水平方向上朝向效应的解释。

那么,阅读或读写习惯是如何影响水平向右运动方向上的朝向效应呢?作者认为,阅读方向对于水平向右运动的朝向作用的途径可能与时间的心理表征有关。我们的大脑中有一条心理时间线,左边代表过去的或稍早的时间,右边代表将来的或稍晚的时间,即时间在我们的头脑中是沿着从左向右的水平方向展开的。研究发现,当表征过去时间的词呈现在屏幕左边或用左键反应时,反应更快;当表征将来时间的词呈现在屏幕右边或用右键反应时,反应更快(Santiago,Roman,Ouellet,Rodriguez,&Perez-Azor,2010)。日常生活经验也表明,个体能够在头脑中按照从左至右的顺序表征先后发生的不同时间,而各种计时工具则很好地体现了头脑中的这种表征方向性,例如从左至右展开的工作流程图和日历等(金泓,黄希庭,2012)。时间表征的左右方向性可能与阅读和书写习惯有关(Ouellet et al.,2010)。由于在大多数文化中,文字都是从左至右展开的,因此个体总是以从左至右的顺序进行阅读和书写。长此以往,这种从左至右的感知运动经验便和时间概念产生联系:左侧的运动和信息与较早的时间有关,右侧的运动和信息与较晚的时间有关。于是,在对时间序列进行表征时,不同的时间点仿佛在头脑中从左至右展开(金泓,黄希庭,2012)。跨文化研究发现,读写习惯作为主要的感知-运动经验影响时间表征的方向,如英语、西班牙语(从左向右读写)被试存在从左向右的心理时间线,而阿拉伯语、希伯来语(从右向左读写)被试存在一条从右向左的心理时间线(顾艳艳,2012;Fuhrman &Boroditsky,2010)。前3个实验,刺激对象均做水平运动,当刺激从左向右运动时,其运动方向和时间进程与人们的习惯相同;而当刺激从右向左运动时,其运动方向和时间进程与人们的习惯不一致。因此,当刺激的朝向与其运动方向相反时,相对于不熟悉的时间进程,人们在熟悉的时间进程上对于与其相反的变化可能更为敏感,因此受到的反作用可能更大。时间的空间隐喻是时间表征的重要影响因素之一。读写习惯和图表惯例是感知-运动经验的主要来源,他们对知觉、注意、运动控制和记忆、物理刺激偏好等产生影响(Casasanto,2009)。这种作用途径也与表征动量的时空一致性特征相一致。在时间心理学领域,表征动量范式是内隐时间认知的测量方法之一,表征动量具有时空一致性,是时间内化的产物。表征动量是具有一定时空联系的表征系统的一种必然特征,它是人们预期计算的顺应性发展以及时间内化的必然结果。表征动量研究说明,人类能够预期事件的运动,事物的表征指向于未来的时间。动力心理表征有两条标准,时间维度存在于表征之中,是必然的、必需的、不可避免的;第二,内部时间维度与外部时间一样是表征所固有的,表征中的时间维度具有与外部时间维度相同的两种属性:方向性(外部时间总是朝向前面)和连续性(梁建春,黄希庭,1999)。

如果典型运动效应仅仅是由指向性引起的,那这种效应可能更多的是基于物体的外形和轮廓,因此可能更多的是基于自下而上的加工。如果运动加工指主要发生在视网膜或一些其它的前认知水平,那么占主要优势的自上而下的加工不可能引起朝向效应。认知预期是影响表征动量前移量的潜在机制,即刺激朝向影响表征动量。因此,本研究的朝向效应表明表征动量会受到自上而下的认知加工的影响。朝向效应更多的是自上而下的加工,而指向效应更多的是自下而上的加工,这说明表征动量同时包含自动化加工和控制加工。

7 局限和展望

(1) 左利手-右利手

刺激反应相容效应(stimulus-response compatibility effect)是指由呈现的刺激所引起的空间信息与反应的空间信息是否一致,在一致的情况下反应时要短于不一致的情况下(张喆,2012)。本研究中所有实验的被试均为右利手,朝向效应只发生在水平向右运动的方向是否与利手有关,即出现与刺激反应相容效应相类似的现象,我们尚不得知。未来研究可尝试招募左利手人群验证朝向效应,以排除利手对该效应的影响。

(2) 阅读习惯

对朝向效应作用方向的解释,本文作者将阅读方向和重力类比,认为水平方向的朝向效应是由阅读习惯造成的,而垂直方向的朝向效应是由重力作用造成的。现有研究对于表征重力的存在已经达成了一致意见(Hubbard,1997,2001)。实验4的结果表明,正向运动在垂直向上和垂直向下的前移量存在差异,在垂直运动方向上,重力确实在起作用。因此,朝向效应仅发生在垂直向下的运动方向上,与重力的作用方向相一致,说明重力是垂直运动方向上朝向效应产生的原因。相比于表征重力,表征动量的左右方向效应的稳定性就相对较差,现有研究并未达成一致。Halpern和Kelly(1993)发现向右的水平运动比向左的水平运动产生的移位量更大。Kerzel(2003)也发现从左向右的水平运动比从右向左的水平运动的表征动量大,认为其原因可能是:(1)大脑左右半球视觉加工机制的不对称性使表征动量在左右方向上存在差异。(2)根据人们的日常习惯,向右有更广泛的注意域和更好的注意轨迹。然而Hubbard的研究并未发现左右方向效应(Hubbard&Bharucha,1988;Hubbard,1990)。研究结论的不一致可能是由于刺激材料、反应方式和表征动量范式的不同所导致的。但Nagai和Yagi(2001)在同系列实验中也未得到统一结论,他们在实验1和实验3中并没有发现该效应,但在实验2中发现了该效应。Hubbard(2005)总结了以往不同诱导方式下的表征动量研究,总体上看,刺激是以诱导运动方式还是以平滑运动方式呈现,对表征动量的影响是不一致的。本研究前3个实验结果均未出现正向运动在水平方向上的左右方向效应。尽管如此,但3个实验的数据表明,表征动量的朝向效应稳定地出现在了水平向右方向上,因此,作者提出了可能的解释是阅读习惯。作者将阅读方向的作用与重力的作用相类比,其主要依据是,阅读方向和重力都在单一方向上起作用,而朝向也发生在它们各自的作用方向上,即水平方向上朝向效应发生在水平向右,垂直方向上朝向效应发生在垂直向下。相比于阅读方向的作用,作者在给出朝向效应的重力作用的结论更为肯定,这是因为表征重力的作用非常稳定。而对于阅读方向的作用,由于现有研究关于表征动量的左右方向效应的结论尚未统一,因此,作者认为朝向效应在水平方向上的原因可能与阅读习惯有关,提出了一种可能的解释,未来还需要使用更为直接的方式进行验证。

在世界范围内,不同文化的语言的阅读方向也存在差别,最为常见的语言读写方向是从左向右,如英语、汉语等。但也有少数文化的语言阅读和书写习惯是从右向左,如希伯来语。未来可进行跨文化研究,以直接检验我们关于阅读习惯影响朝向效应的解释。中国是一个包含 56个民族的多民族国家,本研究选取的被试均为母语阅读习惯为从左向右阅读的汉族被试,而维吾尔族人的母语阅读习惯为从右向左的阅读方式,如果以维族人为被试,是否可能在水平向左运动方向上出现朝向效应?未来可选取维语被试和汉语被试,进行朝向效应在阅读习惯上的比较研究。

(3) 表征重力

实验4发现朝向效应仅发生在垂直向下的方向上,可能的原因是重力作用。未来可尝试让被试在平躺状态下通过镜像的方式进行实验,以克服重力的影响,考察朝向效应是否由于重力作用的消失而消失。

(4) 朝向效应和指向效应

实验3发现如果朝向效应和指向效应同时作用且方向相反时,实验数据表现出于朝向效应相一致的趋势。但该实验未排除知觉整体性加工的影响,即这种朝向效应优先性的产生原因可能是整体性知觉加工导致的。未来研究需要找到整体轮廓为指向性且包含相反方向的朝向性的刺激对象,进一步考察指向效应和朝向效应优先性的问题。

(5) 材料性质差异

本研究中所有实验所用的刺激均为在一定程度上“动物化”或“生物化”的客体,而 Nagai和 Yagi(2001)的实验材料都是非动物的物体,材料性质差异可能也是导致两项研究中对典型运动效应的解释存在差异的原因,对于非“动物化”的刺激,可能更适用于指向解释,对于“动物化”的刺激,可能更适用于朝向解释,本文对此问题并未做进一步的区分和探索。

8 结论

表征动量存在典型运动效应。由于研究中使用的刺激对象通常在轮廓上并不具有明显的尖角和明确的指向,因此,朝向效应是典型运动效应的来源之一。朝向效应仅仅作用于水平向右方向和垂直向下方向上,前者可能和阅读习惯有关,后者可能和重力作用有关。朝向效应说明表征动量在一定程度上具有认知可渗透性,即表征动量在一定程度上涉及自上而下的加工。

Bacon,A.K.(2007).A cognitive-experimental study of dynamic mental representations of threat in snake phobias

.Unpublished master’s thesis,University of Arkansas.Casasanto,D.(2009).Embodiment of abstract concepts:Good and bad in right-and left-handers.Journal of Experimental Psychology:General,138

(3),351–367.Chien,S.,Ono,F.,&Watanabe,K.(2013).A transient auditory signal shifts the perceived offset position of a moving visual object.Frontiers in Psychology,4

,70.De Sá TeiXeira,N.,Pimenta,S.,&Raposo,V.(2012).A null effect of target’s velocity in the visual representational of motion with schizophrenic patients.Journal of Abnormal Psychology,122

(1),223–230.Dobel,C.,Diesendruck,G.,&Bölte,J.(2007).How writing system and age influence spatial representations of actions:A developmental,cross-liguistic study.Psychological Science,18

(6),487–491.Freyd,J.J.,&Finke,R.A.(1984).Representational momentum.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,10

(1),126–132.Freyd,J.J.,&Miller,G.F.(1992).Creature motion

.(Institute of Cognitive and Decision Science Technical Report No.93-3).Eugene:University of Oregon,Department of Psychology.Freyd,J.J.,&Pantzer,T.M.(1995).Static patterns moving in the mind.In S.M.Smith,T.B.Ward,&R.A.Finke(Eds.).The creative cognition approach

(pp.181–204).Cambridge,MA:MIT Press.Fuhrman,O.,&Boroditsky,L.(2010).Cross-culture differences in mental representations of time:Evidence from an implicit nonlinguistic task.Cognitive Science

,34

,1430–1451.Gu,Y.Y.(2012).The horizontal and the vertical mental timeline

.Unpublished master’s thesis,Hebei Normal University.[顾艳艳.(2012).汉语背景下横纵轴上的心理时间线.硕士学位论文.河北师范大学.]

Halpern,A.R.,&Kelly,M.H.(1993).Memory biases in left versus right implied motion.Journal of Experimental Psychology:Learning,Meomory,and Cognition

,19

,471–484.Hubbard,T.L.(1990).Cognitive representation of linear motion:Possible direction and gravity effects in judged displacement.Memory and Cognition,18

,299–309.Hubbard,T.L.(1997).Target size and displacement along the axis of implied gravitational attraction:Effects of implied weight and evidence of representational gravity.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition

,23

(6),1484–1493.Hubbard,T.L.(2001).The effect of height in the picture plane on the forward displacement of ascending and descending targets.Canadian Journal of Experimental Psychology,55

(4),325–329.Hubbard,T.L.(2005).Representational momentum and related displacements in spatial memory:A review of the findings.Psychonomic Bulletin and Review,12

(5),822–851.Hubbard,T.L.(2008).Representational momentum contributes to motion induced mislocalization of stationary objects.Vision Cognition,16

(1),44–67.Hubbard,T.L.(2010).Approaches to representational momentum:Theories and models.In R.Nijhawan &B.Khurana(Eds.),Space and time in perception and action

(pp.338–365).Cambridge:Cambridge University Press.Hubbard,T.L.,&Bharucha,J.J.(1988).Judged displacement in apparent vertical and horizontal motion.Perception and Psychophysics,44

(3),211–221.Hubbard,T.L.,&Courtney,J.R.(2010).Cross-modal influences on representational momentum and representational gravity.Perception,39

,851–862.Hubbard,T.L.,&Ruppel,S.E.(2011).A Frohlich effect in memory for auditory pitch:Effects of cueing and of representational gravity.In D.Algom,D.Zakay,E.Chajut,S.Shaki,Y.Mama,&V.Shakuf(Eds.),Fechner Day 2011:Proceedings of the 27 Annual Meeting of the International Society for Psychophysics

(pp.89–94).Ra’anana,Israel:International Society for Psychophysics.Hubbard,T.L.,&Ruppel,S.E.(2013).Displacement of location in illusory line motion.Psychological Research,77

,260–276.Hudson,M.,&Jellema,T.(2011).Resolving ambiguous behavioral intentions by means of involuntary prioritization of gaze processing.Emotion,11

(3),681–686.Hudson,M.,Liu,C.H.,&Jellema,T.(2009).Anticipating intentional actions:The effect of eye gaze direction on the judgment of head rotation.Cognition,112

,423–434.Jin,H.,&Huang,X.T.(2012).A new issue in the study of the spatial metaphor of time:The left-and-right representation of time.Advances in Psychological Science,20

(9),1364–1371.[金泓,黄希庭.(2012).时空隐喻研究的新问题:时间表征的左右方向性.心理科学进展

,20

(9),1364–1371.]Johnston,H.M.,&Jones,M.R.(2006).Higher order pattern structure influences auditory representational momentum.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance

,32

,2–17.Kazandjian,S.,Dupierrix,E.,Gaash,E.,Love,I.Y.,Zivotofsky,A.Z.,De Agostini,M.,&Chokron,S.(2009).Egocentric reference in bidirectional readers as measured by the straight-ahead pointing task.Brain Research,1247

,133–141.Kelly,M.H.,&Freyd,J.J.(1987).Explorations of representational momentum.Cognitive Psychology,19

,369–401.Kerzel,D.A.(2003).Mental extrapolation of target position is strongest with weak motion signals and motor responses.Vision Research,43

,2623–2635.Lenggenhager,B.,Loetscher,T.,Kavan,N.,Pallich,G.,Brodtmann,A.,Nicholls,N.,&Brugger,P.(2012).Paradoxical extension into the conrealesional hemispace in spatial neglect.Cortex,48

,1320–1328.Li,H.(2013).The causes of spatial bias:Theoretical elucidation and prospect for a new understanding.Advances in Psychological Science,21

(4),637–642.[李恒.(2013).空间偏向成因研究:理论解释与前景展望.心理科学进展,21

(4),637–642.]Liang,J.C.,&Huang,X.T.(1999).A cognitive study of time representation.Psychological Science,22

,10–14.[梁建春,黄希庭.(1999).几种时间表征的研究概况.心理科学,22

,10–14.]McBeath,M.K.,Morikawa,K.,&Kaiser,M.K.(1992).Perceptual Bias For Forward-Facing motion.Psychological Science,3

(6),362–367.Munger,M.P.,&Minchew,J.H.(2002).Parallels between remembering and predicting an object’s location.Visual Cognition,9

,177–194.Munger,M.,&Owens,T.R.(2004).Representational momentum and the flash effect.Visual Cognition,11

(1),81–103.Nagai,M.,&Yagi,A.(2001).The pointedness effect on representational momentum.Memory and Cognition,29

(1),91–99.Nagai,M.,Suganuma,M.,Nijhawan,R.,Freyd,J.J.,Miller,G.,&Watanabe,K.(2010).Conceptual influence on the flash-lag effect and representational momentum.In R.Nijhawan &B.Khurana(Eds.),Space and time in perception and action

(pp.366–378).Cambridge:Cambridge University Press.Ouellet,M.,Santiago,J.,Funes,M.J.,&Lupiáñez,J.(2010).Thinking about the future moves attention to the right.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,36

(1),17–24.Piotrowski,A.,&Jakobson,L.S.(2011).Representational momentum in older adults.Brain and Cognition,77

,106–112.Qu,K.(2011).The effect of spatial-temporal cueing on representation

.Unpublished master’s thesis,Hebei Normal University.[翟坤.(2011).线索呈现的时空特性对表征动量的影响.硕士学位论文,河北师范大学.]

Reed,C,L.,&Vinson,N.G.(1996).Conceptual effects on representational momentum.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,22

,839–850.Ruppel,S.E.,Fleming,C.N.,&Hubbard,T.L.(2009).Representational momentum is not(totally) impervious to error feedback.Canadian of Experimental Psychology,63

(1),49–58.Schmiedchen,K.,Freigang,C.,Rübsamen,R.,&Richter,N.(2013).A comparison of visual and auditory representational momentum in spatial tasks.Attention Perception Psychophysics,75

(7),1507–1519.Taylor,N.M.,&Jakobson,L.S.(2010).Representational momentum in children born preterm and at term.Brain and Cognition,72

,464–471.Teranmoto,W.,Hidaka,S.,Gyoba,J.,&Suzuki,Y.(2010).Auditory temporal cues can modulate visual representational momentum.Attention,Perception,and Psychophysics,72

(8),2215–2226.Vinson,N.G.,&Reed,C.L.(2002).Sources of object-specific effects in representational momentum.Visual Cognition,9

,41–65.Zhang,Z.(2012).The spatial representation of Chinese Zodiac order

.Unpublished master’s thesis,Shanxi Normal University.[张喆.(2012).十二生肖顺序序列的空间表征研究.硕士学位论文,陕西师范大学.]