黄河中游绿水系数变化及其生态环境意义

2015-02-05许炯心

许炯心

中国科学院地理科学与资源研究所, 中国科学院陆地水循环及地表过程重点实验室, 北京 100101

黄河中游绿水系数变化及其生态环境意义

许炯心*

中国科学院地理科学与资源研究所, 中国科学院陆地水循环及地表过程重点实验室, 北京 100101

绿水和蓝水的概念和理论对于半干旱、半湿润区水资源的评价和管理有重要意义。引入流域尺度上绿水系数指标,定义为某一流域内由降水到绿水的转换系数。研究发现,1950—2011年间,黄河中游河口镇至龙门区间(河龙区间)的绿水系数呈现增大的趋势。除了气温、降水的影响外,水土保持是一个重要因素。水土保持措施减少了降雨到径流(蓝水)的转化率,增大了降雨到绿水的转化率。绿水系数的增大意味着坡面径流减弱和河流径流的减弱,从而减少了坡面侵蚀和流域产沙。同时,绿水系数的增大意味着植被蒸腾作用的增强,说明植被对地表的保护作用增强,这也会导致坡面侵蚀的减弱。河龙区间产沙量与流域绿水系数之间呈显著的负相关关系,产沙量变化的53.7%可以用流域绿水系数的变化来解释。水土保持实施后,梯田和坝地使得生产性绿水系数增大,从而增加了粮食产量。梯田、坝地面积与绿水系数和粮食产量之间都存在着显著的正相关关系,粮食产量与绿水系数之间也存在显著的正相关关系。绿水系数具有流域生态环境质量变化的指示意义,在年降水可比的情况下,流域绿水系数的减小意味着集水区生态环境环境质量降低,流域绿水系数的增大意味着集水区生态环境质量提高。依照绿水系数的变化,可以将近60余年来河龙区间生态环境的变化过程划分为3个阶段。

绿水;绿水系数;气候变化;人类活动;黄河中游

为了更好地进行半干旱、半湿润区农业水资源的评价,Falkenmark等于1995年提出绿水和蓝水的概念。蓝水是指储存在河流、湖泊以及含水层中的水,而绿水是指直接来源于降水并用于蒸散的水[1]。此后,绿水的研究在世界上受到重视。绿水可以被定义为蒸散流,是流向大气圈的水汽流,包括灌溉农田、湿地、水面和自然植被等不同地表的蒸散发产生的水汽流[2-3],也可以被定义为具体的资源,即绿水是源于降水、存储于土壤并被植被蒸散发消耗的水资源,某一地区在一段时间内能够获得的总的绿水资源量等于该时期内蒸散发累计量[4-5]。上述理论的提出,丰富了水资源的内涵,为更加科学地进行水资源管理提供了理论依据。基于这一理论,水资源的管理应分为蓝水管理和绿水管理。研究表明,从水循环的角度分析,全球尺度上总降水的65%通过森林、草地、湿地和雨养农田的蒸散返回到大气中,成为绿水,仅有35%的降水储存于河流、湖泊以及含水层中,成为蓝水[5]。绿水可分为两个分量:一部分为植物蒸腾量,与陆地生态系统中的生物量生产密切相关,可称为生产性绿水;另一部分为陆面蒸发量,可称为非生产性蓝水[6]。国际上对于绿水的研究,已取得很多成果[5- 10]。近年来,刘昌明、程国栋等在我国倡导展开绿水的研究[11-12]。从某种意义上说,传统的水资源管理属于蓝水管理,目前亟待加强对于绿水的管理。这对于提高我国水资源管理水平具有重要意义。绿水、蓝水的概念引入我国之后,已产生了一些研究成果[13- 15],但尚待展开深入的研究。

已有研究大部分集中于农田尺度。为了进行流域绿水管理,必须在流域尺度上深入研究绿水形成的机理,研究降水-绿水的转化率的变化如何受到自然与人为因素的影响。流域系统既是一个水文地貌系统,又是一个生态系统。目前国内外研究者对于绿水在水文学和水资源管理上的意义进行了比较充分的研究,但对于其在流域尺度上生态意义的揭示还较少。近60余年黄河中游河口镇至龙门区间流域绿水系数有明显的减小趋势,并从气候变化和人类活动的影响揭示了减小的原因[16]。本文是已有工作[16]的延伸,将在前文研究的基础上,进一步探讨绿水系数增大的生态环境意义及其在流域水资源管理和水土流失治理效益评价中的应用意义。其目的是深化对于绿水系数科学内涵的认识,为更科学、更确切地评价水土保持效益和更好地开展流域水资源管理和水土保持规划提供新的知识。

1 研究区概况

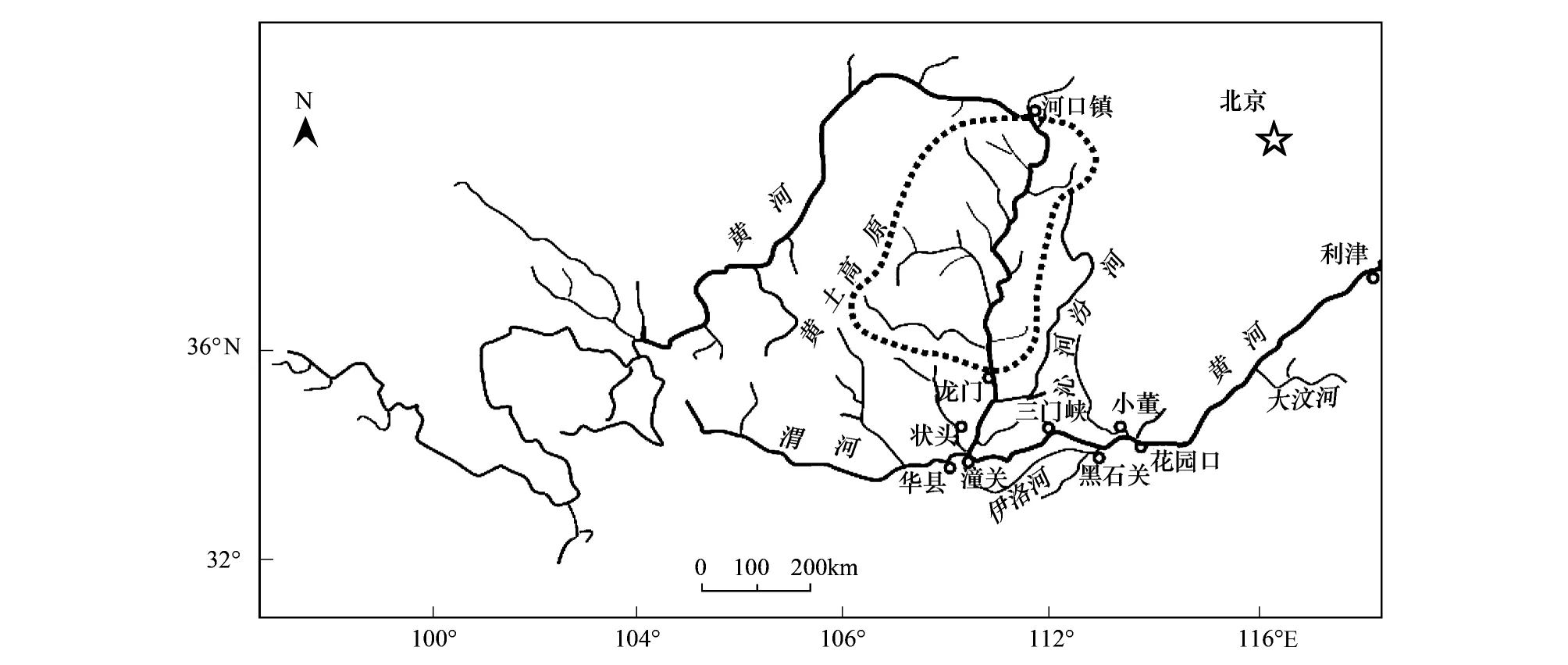

黄河中游河口镇至龙门区间(以下简称河龙区间)(图1)是黄土高原的主体。属中温带和暖温带半干旱区,自然植被类型区为温带干草原和暖温带森林草原。年降水量为350—450mm,多以暴雨形式集中下落,降雨侵蚀力较强。地表物质主要为黄土,黄土层深厚,渗透性强,雨季入渗的雨水只有一小部分补给到地下水中,其余部分在旱季中就地蒸发,因而径流系数较低,径流深度较小。黄河在河口镇流入该区,在龙门流出该区,河龙区间的流域面积为112000km2。按照1950—1999年间的统计,河口镇水文站和龙门水文站的多年平均实测径流量分别229.1×108m3和283.3×108m3,河龙区间产生的径流量为54.2×108m3。该区产流量占花园口以上流域产流量的13.9%。河龙区间是黄河中游多沙粗沙区的主体,位于黄土高原丘陵沟壑区,黄土层厚度大,沟谷密度大、切割深,侵蚀强烈,是黄河泥沙特别是粗泥沙的主要来源区。由于黄土层深厚,渗透性强,故径流深度较小,对黄河径流量的贡献相对较小。该区的面积只占花园口站以上流域面积的18.4%,年产流量占花园口以上流域产流量的14.9%,年产沙量却占花园口以上年产沙量的55.8%[17]。本区是黄河流域水土流失重点治理区,从20世纪60年代以来梯田、林草和淤地坝措施的大规模实施以及1998年以后退耕还林(草)的开展,使流域下垫面特性发生了很大的变化。与此同时,气温升高,降水量减少,蒸发特性改变,使得流域产流特性发生了很大的变化,进而导致了绿水、蓝水关系的变化。由于特殊的自然地理条件,该地区的产流过程对于环境因素的变化十分敏感,是研究水文过程对气候变化和人类活动响应的理想地区。

图1 黄河流域示意图Fig.1 A map of the Yellow River basin

2 研究方法

如前所述,绿水包括生产性绿水(指被蒸腾量)和非生产性绿水(陆面蒸发量)。其中,生产性绿水对于水资源管理有更为重要的意义。然而,目前在广大流域面积上对于植被蒸腾量的观测资料很少,不足以进行深入研究。因此,本文研究包括蒸腾量和蒸发量在内的广义绿水。按水量平衡方程:

降水量=蒸腾蒸发量+径流量+蓄水变量

(1)

在较长的时间尺度上,流域中的蓄水变量可以忽略。降水量转化为径流量和蒸散发量,前者为蓝水,后者为绿水。由此可写出:

降水量=蒸腾蒸发量+径流量=蓝水量+绿水量

(2)

引入流域尺度上绿水系数(Cgw)的指标,定义为从降水到绿水的转化率,即绿水量与降水量之比。因此,

绿水系数=绿水量/降水量=(降水量-蓝水量)/降水量=(降水量-径流量)/降水量

(3)

必须指出,在用上式研究绿水系数时,应该采用天然径流量而不是实测径流量,因为人类所引用的水量属于蓝水,引水导致实测径流量及蓝水减小,对于这一部分必须进行还原计算。因此:

绿水系数=绿水量/降水量 =(降水量-天然径流量)/降水量

(4)

本文在年尺度上研究绿水系数。应该指出,在年尺度上水库对径流的调蓄是一种重要的蓄水变量,不宜忽略。在进行年天然径流还原计算时,已扣除了水库蓄水变量。流域土壤的调蓄量对于水量平衡也有一定影响,但目前尚难以得到长系列、大尺度的历年土壤蓄水变量的资料。作为近似,本文暂时忽略了这一因素。

本文采用统计方法与时间序列分析方法,研究绿水系数的变化及其与影响因素的关系,揭示绿水系数变化所包含的生态环境意义。同时还采用Mann-Kendall方法研究了绿水系数的变化趋势。Mann-KendallU值随时间的变化反映变量变化趋势的改变,可以用来探测由增到减(或由减到增)的转折点与突变点[18]。

3 资料来源

河口镇至龙门区间的年径流量由龙门站的年径流量减去河口镇站的年径流量而得到,时间系列为1950年至20011年。所依据的径流资料来自河口镇水文站和龙门水文站。水文站实测的径流量(Qwm),并不代表流域实际产生的径流量即天然径流量。黄河水利委员会有关部门统计出了不同年份某一站点以上流域中的灌溉引水量、工业及城镇用水量、水库调蓄量,并对人类引水后回归到河道中的水量进行了估算,求出了历年全流域的人类净引水量Qw,div,计算出了天然径流量(Qwn):Qwn=Qwm-Qw,div+ΔSr。由此,可得到:

Qwn,H-L=Qwm,H-L+Qw,div,H-L=Qwm,L-Qwm,H+Qw,div,H-L

(5)

式中,Qwn,H-L为河龙区间天然径流量,Qwm,H-L为河龙区间实测径流量,Qwm,L为龙门站实测径流量,Qwm,H为河口镇站实测径流量,ΔSr为水库调蓄量,Qw,div,H-L为河龙区间人类净引水量。以上均按年系列计算。河龙区间的绿水系数Cgw由下式计算:

Cgw=Qwn,H-L/(AH-L×PH-L)

(6)

式中,Qwn,H-L为河龙区间天然年径流量(108m3/a),AH-L为河龙区间的流域面积(km2),PH-L为河龙区间的面平均年降水量(mm)。河龙区间年降水量、天然径流量、净引水量的资料来自历年《黄河水资源公报》;各项水土保持面积的资料来自黄河水利科学研究院;气温资料来自中国气象局。由于河龙区间的干流河道位于陕西、山西间的峡谷中,河段冲淤量很少,可以忽略,河龙区间的年产沙量按龙门站的年输沙量减去河口镇(头道拐)站的年输沙量来计算,两站年输沙量的资料来自历年《黄河泥沙公报》。实测径流量、输沙量和气象资料在观测时严格遵照国家技术标准,并进行了精度检验;水土保持面积在统计数据的基础上进行了抽样核实,具有一定的准确性。文中还利用了陕西、山西两省历年粮食产量的数据,该数据来自中国统计年鉴[19];利用了山西、陕西两省2000—2006年间退耕及封禁治理面积的资料,数据来自中国统计年鉴[19]和黄河年鉴[20]。

4 结果与分析

4.1 绿水系数和影响因素的时间变化趋势

流域绿水系数与气候因素(如降水量和气温)和人类活动因素(如各种水土保持措施)有密切的关系。图2点绘了河龙区间绿水系数随时间的变化。图中显示,绿水系数呈现增大的趋势,与时间(年份)的决定系数R2=0.5276,显著性概率P<0.001。图2还点绘了河龙区间流域因素如年降水量和年平均气温以及梯田面积、造林面积、种草面积和坝地面积等随时间的变化。梯田、造林、种草和坝地面积均表现出显著的增大趋势,R2分别为0.9801、0.9114、0.7598和0.8515,显著性概率P<0.001。年降水量略有减小的趋势,R2为0.061 (P=0.064,P<0.10);年平均气温呈现显著的增大趋势,R2为0.4522(P<0.001)。在先前的研究中对于河龙区间绿水系数增大的原因进行了较深入的研究[16],表明绿水系数的增大与夏季风强度减弱、降水量减小、年均气温升高和水土保持面积增大有密切的相关关系。建立了绿水系数(Cgw)与水土保持措施总面积(Asw)、5a滑动平均年降水量(Pm,5m)和年平均气温(Tm,5m)之间的多元线性回归方程,在此基础上估算出Asw、Pm,5m、Tm,5m对Cgw的贡献率分别为51%, 37% 和 12%。本文进一步揭示绿水系数增大的生态环境意义。

图2 河龙区间绿水系数(1950—2011年)和影响因素(1950—2006 年)及随时间的变化Fig.2 Temporal variations in green water coefficient from 1950 to 2011 and in the influencing factors (1950—2006) including annual precipitation, temperature and the areas of 4 types of soil and water conservation measures

4.2 绿水系数与流域侵蚀产沙的关系

从实质上说,水土保持措施的作用是对于地表径流进行调节。这种调节包括两个方面。一是对于降雨-径流转换率即地表径流系数的调节。梯田、造林种草等水土保持措施会增加降雨入渗,增加土壤水,减少地表径流。由于黄土高原黄土层厚度很大,地下水埋藏很深,入渗的雨水量经由土壤水和地下水最终转化为河流基流的比例不大,最后大部分都消耗于蒸发与蒸腾作用,重新回到大气,即转化为绿水。因此,水土保持会显著地增大绿水系数。二是对于径流的影响。坡地改为水平梯田或缓坡梯田之后,地表坡度大大减小;林草植被则增大了坡面地表的糙率系数,这两方面的作用都会减慢坡面流的流速、延长其历时,从而增加径流运动过程中的下渗量。淤地坝以及前期淤成的坝地大量拦蓄来自沟道流域的洪水径流,这些径流大部分都渗入土壤之中,转化为土壤水,最后消耗于蒸散发而成为绿水。因此,水土保持措施对于径流的调节,最后会表现为增大绿水系数[16]。图3中点绘的绿水系数与各项水土保持措施面积的关系,证明了这一点。图中的R2表明,梯田面积、造林面积、种草面积和淤地坝造地面积等变量可以解释绿水系数变化的39.5%—49.1%。

图3 河龙区间水土保持措施面积与绿水系数之间的关系Fig.3 Relationship between green water coefficient and the area of soil and water conservation measures

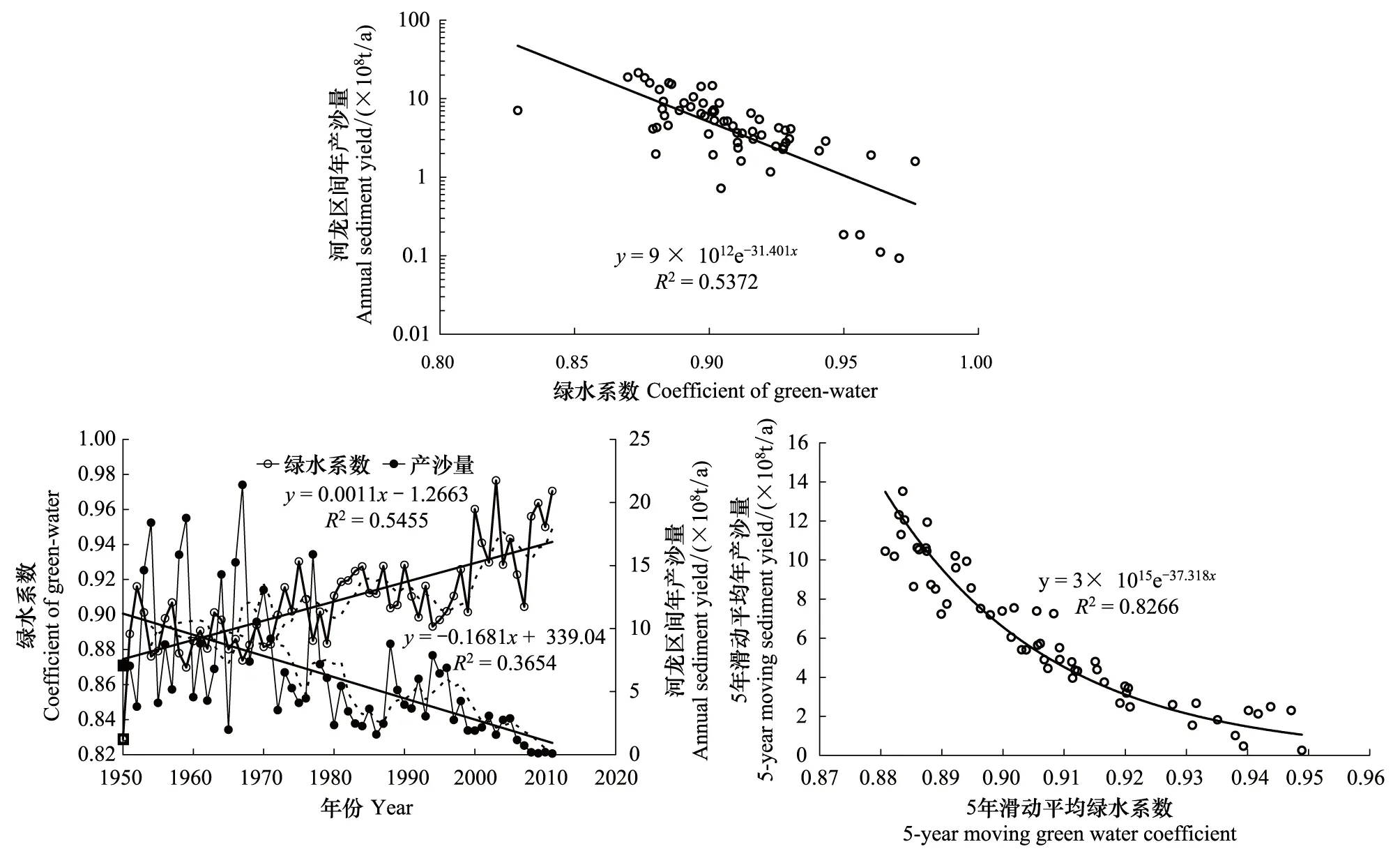

从本质上说,水土保持措施减少了降雨到径流(蓝水)的转化率,增大了降雨到绿水的转化率。绿水系数的减小意味着坡面径流减弱,河流径流也减弱,前者可以减少坡面侵蚀,后者则可以减少河道侵蚀。同时,绿水系数的增大意味着植被蒸腾作用的增强,说明植被对地表的保护作用增强,这也会导致坡面侵蚀的减弱。因此,河流的产沙量与绿水系数之间存在密切的关系。图4显示,河龙区间产沙量与绿水系数之间呈显著的负相关关系(R2=0.5372,P<0.001),意味着河龙区间产沙量变化的53.7%可以用绿水系数的变化来解释。图4中对于二者的时间变化进行了比较。图中显示,前者具有减小趋势,后者则有增大趋势。由于河龙区间降水存在3—5a的波动,年产沙量与绿水系数也有3—5a的波动。为了更好的体现出变化的趋势,计算出年产沙量与绿水系数的5a滑动平均值,其变化曲线也绘在图中。可以看到,两条曲线具有很好的镜像关系。产沙量的5a滑动平均值与绿水系数的5a滑动平均值具有很强的负相关,R2=0.8266,比图4的R2=0.5372要高得多。这一现象表明,植被通过对增大绿水系数来影响侵蚀产沙,具有一定的时间尺度效应。在较长的时间(例如5a)尺度上,如果绿水系数有增大趋势,则意味着植被状况持续改善,植被的抗蚀力也会持续增加,从而使侵蚀产沙量稳定地减少。因此,在较长的时间尺度上(例如5a)绿水系数的变化对于产沙量变化的解释能力要比年尺度关系的解释能力强得多。

图4 河龙区间年产沙量与绿水系数之间的关系Fig.4 Relationships between the annual green water coefficient and sediment yield in the Hekouzhen-Longmen drainage area

4.3 绿水系数增大在农业生产上的意义

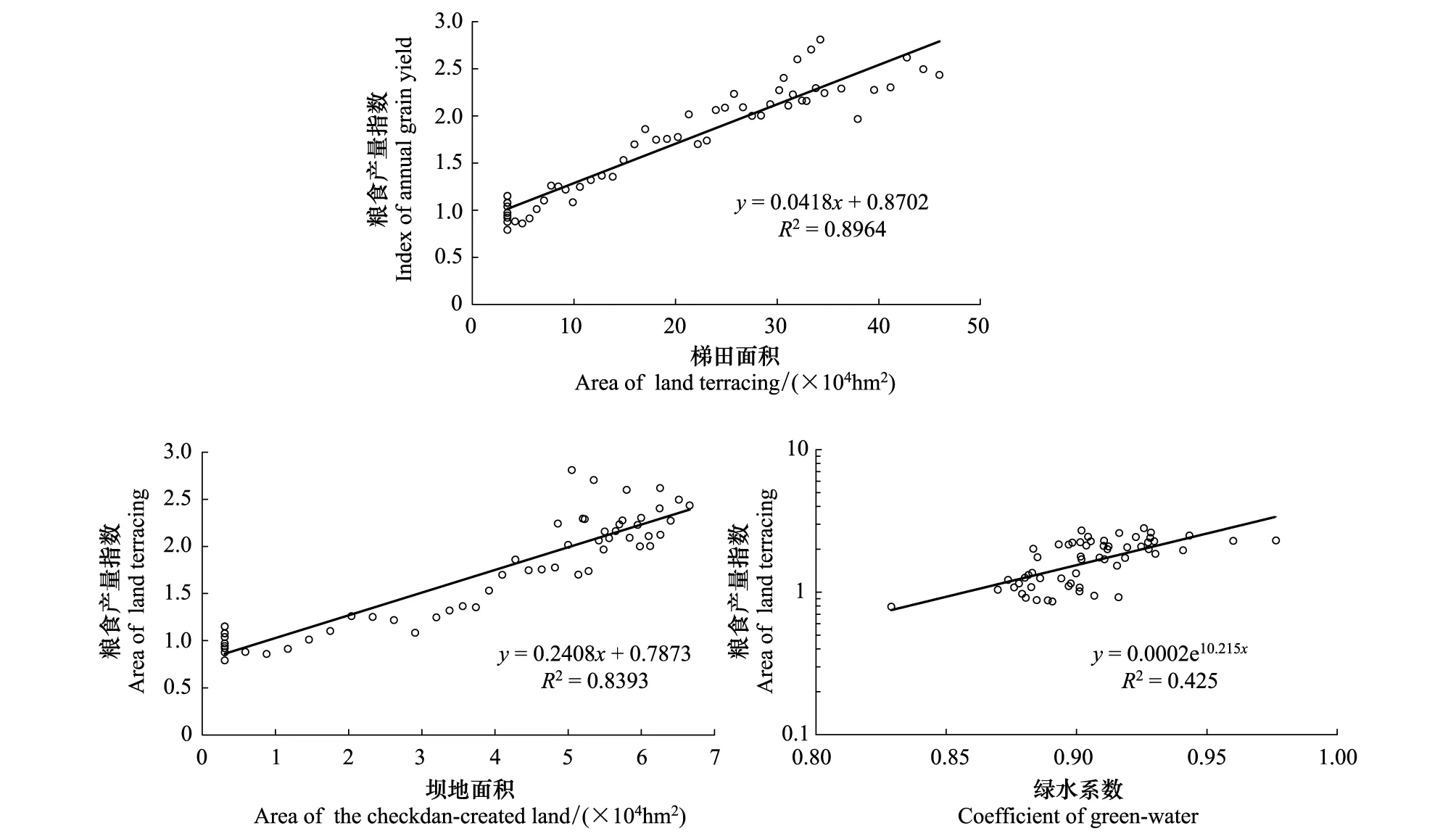

黄河流域绿水系数的增大意味着生产性绿水系数的增大。因此,在绿水系数增大的同时,植被覆盖度和粮食产量均增大。由于梯田与坡耕地相比,降雨入渗量大大增加;坝地拦蓄的洪水,大部分最后都渗入地下,因此梯田和坝地土壤的含水率要大大高于坡耕地。据黄河水利委员会绥德水土保持试验站实测资料,坡地、梯田、坝地土壤含水率分别为9.47%、10.72%和17.61%,梯田和坝地分别是是坡地的1.13倍和1.86倍[21]。在其他条件可比时,这是梯田和坝地的粮食产量要大大高于坡耕地的原因。据黄土高原典型调查资料,坝地粮食产量为3700—4500 kg/hm2,高的可达7500 kg以上,是坡耕地的4—6倍、梯田的2—3倍,梯田每公顷产量则为坡耕地的2倍以上。据绥德水土保持试验站对王茂沟1960—1996年37年间的观测,坝地、水平梯田、坡耕地年均粮食产量分别为每公顷4750、1606和566 kg,即坝地、水平梯田分别为坡耕地的8.39倍和2.83倍[21]。农作物耗水量体现为蒸腾作用,是流域绿水量的重要组成部分。在其他条件可比时,单位面积粮食产量越高,农作物的耗水量越大,梯田和坝地粮食的增产意味着绿水系数的增大。河龙区间流域绝大部分位于山西和陕西两省,以这两省的粮食产量的相对变化来近似反映河龙区间粮食产量的相对变化。以实施水土保持以前的20世纪50年代平均粮食产量作为基准,计算出历年的产量与基准产量之比值,称为粮食产量指数。以历年数据为基础,图5中分别点绘了粮食产量指数与梯田面积与坝地面积的关系,表现出很强的正相关。图5还显示,粮食产量指数与河龙区间绿水系数也呈较显著的正相关,说明水土保持实施后,生产性绿水占降水的比率增大,这是粮食产量显著提高的原因之一。

图5 河龙区间粮食产量指数与梯田面积、坝地面积和绿水系数的关系(粮食产量数据来自文献[20])Fig.5 Index of grain yield plotted against the area of terrace land, the area of the land created by check-dams and Cwg[20]

4.4 绿水系数对生态环境的指示意义

在蒸散发量中,蒸发量为非生产性绿水流,散发量(植物蒸腾量)为生产性绿水流[6]。其中,农作物散发量是生产粮食所消耗的绿水,非农作物植被的散发量则是维持生态系统的所消耗的绿水量,这两部分绿水量都对生态环境有利。为了对这两部分进行区分,可以称前一部分为农业生产性绿水流,后一部分为生态性绿水流。因土壤蒸发而消耗的绿水量可以增加空气的湿度,就广义而言对于生态环境的维持也是有利的。因此,绿水流对于生态环境是有利的。从这一意义出发,可以将绿水系数作为衡量生态环境变化的指标。在年降水可比的情况下,如果绿水系数减小,说明生态系统中以径流的方式流失的水量即蓝水的比率增大,用于其自身维持的水量(即绿水)的比率减小,在这一过程中与径流流失相伴随的物质流失(土壤颗粒、土壤有机质和营养元素)也增加。可以认为,这会导致生态环境质量的下降。反之,绿水系数增大,则说明生态系统中以径流的方式流失的水量即蓝水的比率减小(由此导致物质流失减少)、绿水的比率增大(这意味着生态系统的生产力提高),可以认为生态环境趋于好转。从这一思路出发,可以评价黄河中游河口镇至龙门区间的绿水系数的变化及其生态环境意义。

采用Mann-Kendall方法研究了绿水系数的变化趋势,探测了变化过程中的转折点。图6点绘了河龙区间绿水系数的Mann-KendallU值随时间的变化。从图中可以看到,U值变化曲线有两个明显的转折点,发生于1970年和1999年;1990年还有一个次一级的转折点。可以将1950—2011年间河龙区间绿水系数的变化分为4个阶段:(1)阶段Ⅰ(1950—1969年):绿水系数呈减小趋势。这一阶段中,水土保持措施尚未生效,人类对环境的破坏大于治理,流域水分流失相对严重,因而绿水系数减小。与水分流失相伴随的土壤流失与土壤养分流失均较严重,这意味着生态环境的质量下降;(2)阶段Ⅱ(1970—1998年):绿水系数在波动中呈增大趋势。水土保持措施生效,流域水分流失大大减少,与水分流失相伴随的土壤流失与土壤养分流失也大大减少,这意味着生态环境质量的提高。这一阶段又可细分为两个时段。1970—1989年(Ⅱa),水土保持的生效使得绿水系数增大。然而,1990—1998年(Ⅱb),淤地坝的拦沙效应明显衰减。河龙区间的淤地坝,绝大部分是20世纪70年代修建的,80年代以后淤地坝修建量大为减少,而淤地坝的拦沙寿命为10—20a,70年代修建的淤地坝与拦沙库到这一时期已大部失效[22],因此流域水分流失增加,绿水系数减小;(3)阶段Ⅲ(1999—2011年):绿水系数迅速增大。这一阶段中,除了原有的梯田、林草和淤地坝措施得到加强外,大面积退耕还林还草和以自然封禁为主的生态恢复也在这一地区广泛开展,据中国统计年鉴资料[19],山西、陕西两省2000—2006年间累积退耕耕地面积达300.4万hm2;据黄河年鉴资料[20],河龙区间1996—2005年间累积封禁治理133.2万hm2,这使得植被进一步改善,生态环境质量进一步提高。

图6 河龙区间绿水系数的Mann-Kendall U值、绿水系数距平及累积距平随时间的变化Fig.6 Temporal variations in Mann-Kendall U of Cgw, the departure of Cgw to the average and the cumulative departure of Cgw to the average

为了对于图6中的变化阶段作进一步论证,在图6中分别点绘了绿水系数的距平百分数及其累积值的变化。可以看到,1950—1970年间,绿水系数距平百分数以负值为主,21a中正值只出现了1次;1971—1999年间,绿水系数有所增大,28a中距平百分数正值出现了16次,负值出现了12次;2000—2011年间,绿水系数距平百分数进一步增大,11a中正值出现了10次,负值只出现了1次。绿水系数累积距平百分比曲线则显示出完全相似的阶段性,在1970年和1999年分别出现两个转折点,将整个变化过程分为3个阶段。1950—1970年,绿水系数累积距平百分数减小;1971—1999年在总体上缓慢增大,但可以以1990年为界划分为两个次一级的阶段,1970—1989年增大,1990—1999年减小;2000—2011年,绿水系数累积距平百分数呈现加速增大的趋势。

5 关于绿水系数应用意义的讨论

本文所揭示的黄河中游绿水系数变化的生态环境意义,有助于更全面地评价水土保持的水资源效应,从而为流域水资源的管理提供新的认识。这体现在4个方面:第一,绿水系数的增大意味着绿水(蒸发蒸腾量)在降水中所占比例的增大。蒸腾量比率的增大表明植物消耗水量的增加,即林草植被和农作物耗水的增加。前者属于生态耗水量,对于生态环境的改善有利;后者是粮食等农作物生产的耗水量,有益于社会经济发展。第二,绿水系数和天然径流系数之和是一个常数,二者互为消长。水土保持措施的生效是这些措施对于径流进行调节的结果,梯田、林草、淤地坝的减沙效益来自减水效应。与这种减水效应相伴随的是土壤水资源的增加和生态性、生产性绿水资源的增加。因此,水土保持在减少了下游的河川径流资源的同时,增加了流域中的土壤水和生态性、生产性绿水资源。第三,水土保持的水资源效应的含义应包括蓝水和绿水在内。水土保持对蓝水资源的影响体现为对径流的影响,是一种异地(off-site)或下游效应,一般表现为减少年径流。水土保持对绿水资源的影响则体现为对土壤水资源的影响,是一种当地(in-site)效应。绿水系数的增大意味着当地生态耗水量和农作物耗水量的增大,这两部分耗水量是绿水资源的消耗量,是由土壤水资源转化而来的。下游河川径流的减少不一定意味着水资源的净减少;径流资源的减少是以土壤水资源(或生态性、生产性绿水资源)的增加为补偿的,虽不利于下游河道,但有利于实施水土保持的小尺度、中尺度流域。水土保持的水资源效应包括两部分,即减少蓝水和增加生产性、生态性绿水,不能只看到前一方面而忽略了后一方面。第四,水土保持的水资源效应该是蓝水减少量与生产性、生态性绿水增加量的代数和。对于水保措施的水资源效应的评价必须从包含土壤水和生态生产性绿水资源在内的广义水资源的概念出发,才能得到全面、正确的认识。在广义水资源的管理规划中如何科学地确定河川径流资源和生态生产性绿水资源之间的合理比例,在理论和实践上都有重要意义。

6 结论

(1)本文以大量实测资料为基础,研究了黄河中游河龙区间绿水系数的变化及其影响因素,发现该地区绿水系数呈现增大的趋势。

(2)系统地研究了水土保持措施与绿水系数的关系,发现水土保持措施的大规模实施是导致绿水系数增大的重要因素,梯田面积、造林面积、种草面积和淤地坝造地面积等变量可以解释绿水系数变化的39.5%—49.1%。

(3)首次发现河龙区间产沙量与绿水系数之间呈显著的负相关关系,绿水系数的变化可以解释产沙量变化的53.7%;梯田、坝地面积与绿水系数和粮食产量之间都存在着显著的正相关关系,粮食产量与绿水系数之间也存在显著的正相关关系;水土保持的实施通过增大梯田和坝地生产性绿水系数,增加了粮食产量。

(4)绿水系数具有生态环境指示意义,可以作为评价流域生态环境变化的指标之一。在年降水可比的情况下绿水系数的减小意味着生态环境环境质量降低,绿水系数的增大意味着生态环境质量提高。绿水系数对于广义的流域水资源评价和水土保持措施水资源效应的确切评价,都有重要的应用意义。

[1] Falkenmark M. Coping with water scarcity under rapid population growth. Conference of SADC Minister, Pretoria, 1995: 23- 24.

[2] Falkenmark M. Land-water linkages: A synopsis. Land and Water Bulletin No.1. Rome: FAO, 1995: 15- 17.

[3] Falkenmark M, Lannerstad M. Consumptive water use to feed humanity-curing a blind spot. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2004, (1): 7- 40.

[4] Savenije H H G. Water scarcity indicators: The deception of the numbers. Physics and Chemistry of the Earth (B), 2000, 25(3): 199- 204.

[5] Ringersma J, Batjes N, Dent D. Green Water: Definitions and Data for Assessment (ISRIC Report). Wageningen, 2003.

[6] Falkenmark M, Rockstrom J. The new blue and green water paradigm: Breaking new ground for water resources planning and management. Water Resource Planning and Management, American Society of Civil Engineers, 2006, 132(3): 129- 132.

[7] Postel S L, Daily G C, Ehrlich P R. Human appropriation of renewable fresh water. Science, 1996, 271(5250): 785- 788.

[8] Rockstrom J, Gordon L. Assessment of green water flows to sustain major biomes of the world: Implications for future ecohydrological landscape management. Physics and Chemistry of the Earth (B), 2001, 26(11- 12): 843- 851.

[9] Gerten D, Hoff H, Bondeau A, Lucht W, Smith P, Zaehle S. Contemporary "green" water flows: Simulations with a dynamic global vegetation and water balance model. Physics and Chemistry of the Earth, 2005, 30(6-7): 334- 338.

[10] Jewitt G. Integrating blue and green water flows for water resources management and planning. Physics and Chemistry of the Earth, 2006, 31(15-16): 753- 762.

[11] 程国栋, 赵文智. 绿水及其研究进展. 地球科学进展, 2006, 21(3): 221- 227.

[12] 刘昌明, 李云成. “绿水”与节水: 中国水资源内涵问题讨论. 科学对社会的影响, 2006, (1): 16- 20.

[13] 吴洪涛, 武春友, 郝芳华, 金英学. “绿水”的多角度评估及其管理研究. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(6): 61- 67.

[14] 王玉娟, 杨胜天, 刘昌明, 戴东, 郑东海, 曾红娟. 植被生态用水结构及绿水资源消耗效用—以黄河三门峡地区为例. 地理研究, 2009, 28(1): 74- 84.

[15] 吴洪涛, 武春友, 郝芳华, 金英学. 绿水的多角度评估及其在碧流河上游地区的应用. 资源科学, 2009, 31(3): 420- 428.

[16] Xu J X. Effects of climate and land-use change on green-water variations in the middle Yellow River, China. Hydrological Sciences Journal, 2013, 58(1): 1- 12.

[17] 赵文林. 黄河泥沙. 郑州: 黄河水利出版社, 1996: 798- 799.

[18] Demaree G R, Nicolis C. Onset of Sahelian drought viewed as a fluctuation-induced transition. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1990, 116(491): 221-238.

[19] 中国国家统计局. 中国统计年鉴(2007). 北京: 中国统计出版社, 2008.

[20] 黄河水利委员会. 黄河年鉴(2006). 郑州: 黄河水利出版社, 2006.

[21] 常茂德, 郑新民, 柏跃勤. 黄土丘陵沟壑区小流域坝系相对稳定及水土资源开发利用研究. 郑州: 黄河水利出版社, 2007: 219- 230, 292- 293.

[22] 许炯心. 黄河中游多沙粗沙区水土保持减沙的近期趋势及其成因. 泥沙研究, 2004, (2): 5- 10.

Increasing trend of green water coefficient in the middle Yellow River basin and the eco-environmental implications

XU Jiongxin*

InstituteofGeographicSciencesandNaturalResourcesResearch,KeyLaboratoryforWaterCycleandRelatedLandSurfaceProcesses,ChineseAcademyofSciences,Beijing100101,China

The concept and theory of green and blue waters are important for water resources assessment and management, especially in semi-arid and sub-humid zones. Most previous studies have been at farm-field scales; to better manage green water at drainage-basin scales, it is important to study how the transformation of precipitation to green water is influenced by climate and human activity. An index of the green water coefficient (Cgw) at the drainage-basin scale is adopted in the present study, defined as the ratio of the annual amount of green water to the annual precipitation within a drainage basin. Based on hydrological and meteorological data from the Yellow River basin and using statistical methods, we analyzed the temporal variation ofCgwin relation to climate change and human activity. During 1950—2011, theCgwover the Hekouzhen-Longmen drainage basin showed an increasing trend. Apart from changes in air temperature and precipitation, the implementation of large-scale soil and water conservation measures is an important factor. Soil and water conservation measures reduce the transformation rate from precipitation to runoff (blue water) and increase the transformation rate from precipitation to green water. The increase in the green water coefficient implies a weakening of runoff on hill slopes and flows in the river, thus reducing soil erosion and sediment yield. On the other hand, the increased green water also indicates higher transpiration by the improved vegetation, and the latter may increase the vegetation′s protection of land surfaces against erosion, also reducing sediment yield. The sediment yield (Qs) over the Hekouzhen-Longmen drainage area has negatively correlated withCgw(R2=0.53), indicating that 53% of the decrease inQscan be explained by the increase inCgw. After the implementation of soil and water conservation measures, the increased terracing land and the land created by check-dams increased the productive green water, increasing grain yield. We found that grain yield was positively correlated withCgwand with the areas of terrace land and the land created by check-dams. The increased proportion of productive green water was an important factor for the increased grain yields. The green water coefficient may be used as an indicator of the environmental quality of a drainage basin. At the same precipitation, an increasedCgwmeans that the environmental quality has improved, and vice versa. According to the variation inCgw, the changes in the environmental quality of the Hekouzhen-Longmen drainage area has been be divided into three stages. In Stage 1 (1950—1969),Cgwshowed a decreasing trend, meaning that the environmental quality was lowered due to serious soil and water losses. In Stage 2,Cgwshowed an increasing trend, meaning that the environmental quality improved due to the large-scale practice of soil and water conservation measures. In Stage 3,Cgwincreased more rapidly, indicating that the environmental quality was further improved due to the large-scale ecological restoration focused on “returning farmland to forests (and grasses)”. Therefore, the application of the green water coefficient is useful for the assessment of generalized water resources at the drainage-basin scale and for a better understanding of the water-resource effect induced by soil and water conservation measures.

green water; green-water coefficient; climate change; human activity; the middle Yellow River

国家自然科学基金项目(41371037, 41071016)

2014- 04- 04;

日期:2015- 04- 20

10.5846/stxb201404040646

*通讯作者Corresponding author.E-mail: xujx@igsnrr.ac.cn

许炯心.黄河中游绿水系数变化及其生态环境意义.生态学报,2015,35(22):7298- 7307.

Xu J X.Increasing trend of green water coefficient in the middle Yellow River basin and the eco-environmental implications.Acta Ecologica Sinica,2015,35(22):7298- 7307.