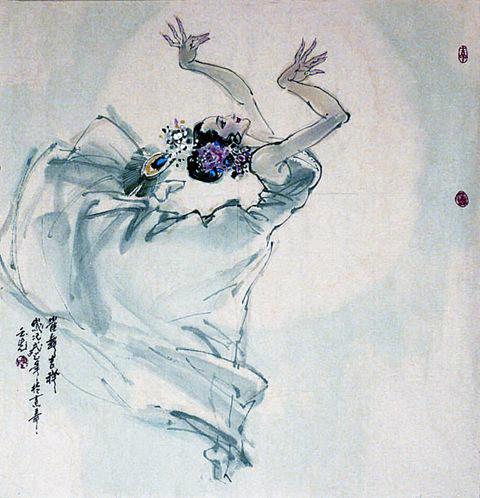

死亡,生命最后一舞

2015-01-30黄凌

黄凌

认识傅雷,是听人说,看外国小说一定要看傅雷翻译的版本,因为他治学严谨,学识渊博,小说译文更贴近原著精神。

他在给儿子傅聪的信中曾说:“你那股理想主义的热情实可惊,相形之下,我真是老朽了,一年来心如死水,只有对自己的工作还是一个劲儿死干,对文学艺术的热爱并未稍减,只是常有一种‘废人而返‘怅然若失的心情,也许是中国人气质太重,尤其是所谓‘洒脱与‘超然物外的消极精神影响了我。”说这番话时,是1963年,这一年中苏公开论战,马丁·路德·金组织了争取黑人工作机会和自由权的华盛顿游行,美国总统约翰·肯尼迪遇刺身亡,林登·约翰逊接任总统。世界繁华惊险,鼓动老少参与,而此时傅雷也不过55岁,心情和几年前却天差地别。

傅雷:坚韧,沉静,却也有些孤僻

为何傅雷有了耄耋老人的失落呢?除了他过度的劳作,身体早衰外,大概还和他童年的经历不无关系。

傅雷早年丧父,由寡母养大,母亲对他教育极其严格,这种教育方式,为傅雷的博学奠定了基础。正如他自己所说:“人没有苦闷,没有矛盾,就不会进步。”苦闷和矛盾一定要正确化解,变成求知欲,看问题的视角要多变,对一切定论皆怀疑,事物总有对立面,不能一味浸淫苦闷,萎靡不振,自卑自溺。傅雷坚韧,沉静,却也有些孤僻,母亲了解自己的儿子,亲自为他选了一个性情温和的妻子——朱梅馥,并在她14岁时与傅雷定下婚约。

朱梅馥生于1913年2月20日,上海南汇县城,四岁时,父亲蒙冤入狱,母亲为其父洗刷冤屈,无暇照顾幼小的女儿,致使她的两个弟弟与一个妹妹死去。这种经历让她很早就体味到生活的艰辛,养成了温柔贤淑的性格,善良的她,别人有求必助,她的圆融正好把傅雷的严肃消融了,她成了傅雷和同样急躁的傅聪之间的桥梁。

1953年,父子两人因为贝多芬小提琴奏鸣曲哪一首最重要的问题,争论不休,此时年轻气盛的傅聪,并没有太多乐理知识,在音乐上的体悟大多使用的是直觉,根据自己的音乐感受,他不同意父亲认为《“克勒策”奏鸣曲》最为重要,双方都坚持自己的观点,傅雷大骂儿子:“你才看了多少书?”傅聪因此离家出走,到父亲好友毛楚恩的友人陈伯庚家住了近一个月,朱梅馥在两父子间说和,此时又有一亲戚去世,让傅雷觉得人生短促,父子何必如此认真,感慨万千,最后接傅聪回家。像这样的家庭琐事,还有很多,傅聪后来回忆说:“父亲教子极严,有时几乎不近人情,母亲也因此在精神上受折磨。”直到傅聪到波兰留学,傅雷回忆从前对傅聪的种种,像噩梦一般。

此后转变了教育傅聪的方式,两人不仅是父子,更像是学术上的契友。他在给儿子的信中说:“你走后第二天,就想写信,怕你烦,也就罢了。可是没有一天不想着你,每天清晨六七点就醒了,翻来覆去地睡不着,也说不出为了什么。真的,你那次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期,这幸福不知应当向谁感谢。”可见做父母的也在不断学习。

傅雷对傅聪的影响是很深远的,任何艺术都有其含蓄的一面,需要领悟,而每个阶段的领悟又有不同,这就是艺术的魅力。

朱梅馥:用最好的年华成就家庭

相较傅雷,朱梅馥的一生像蒙了尘一般,消散在时光尘缘中,她像一杯水,润物细无声。

朱梅馥初中就读于上海教会学校稗文女校,高中进入另一所教会学校晏摩氏女校,曾学过钢琴,由于念的是教会学校,也懂英文,在漫长的岁月里,她不仅照顾傅雷的生活,生儿育女,还要负责翻译手稿和信件的誊写。

1932年,她与傅雷在上海结婚。在这段婚姻中,朱梅馥一直都在忍让,对这段婚姻感情始终如一,她清楚知道傅雷性格上的缺陷,说他“性格急躁,大大小小的折磨总是难免的”,有人说傅雷个性孤傲,与人共处总难融洽,最后只能在家译述。“性格决定命运”,简单六个字,被框在其中的人,一定都是痛苦的。从傅雷给儿子的信中可以看出,他是一个精神蓬勃的人,对音乐有自己独特的见解,爱孩子像爱惜自己的眼睛。虽然傅雷不善与人交流,幸好得天厚爱,有一个善解人意的妻子。

人的爱有很多种,亲情,友情,爱情,我们就是在这样那样的情感和理智中不停颠簸沉浮,生命才不会是死水,现实让人太清醒,永恒者孤独,完美者寡淡,爱上生活中的皮屑蚤虱,把它变得鲜活,人若只为活着而活,是多么无趣。有句话说得好,爱比死长久。我们清晰地记得那些温暖的爱,但愿爱不是狭隘的,沉溺一段爱情,而忽略身边的美好,又是一桩遗憾啊。我们被爱陪伴,在漫长的一生中,还有很多的事情可以做,还有值得追求的东西,爱生活。傅雷和他妻子,大概就是用这样的心情,来维系家庭,教育儿子。

盛大的人生,也许并不在意,究竟在哪里开花,结什么样的果,而在于,这一生里有没有盛开。夏花绚烂,秋叶静美,暗香或浓郁,各有特色,也许不过是像洋葱一般,层层叠叠,长长短短,这样的女子,一生中总有一页或几页,像迷一般刺人眼目,带来惊喜,让人驻足停留,而像朱梅馥这样的女人,简单的连一把吉他的四根弦都凑不齐整,平淡的一如被旧礼数蒸馏过一般,她把自己的年华成就了家庭。

其实,傅雷夫妇的一生,是善良朴实的一生,他教导儿子不论走到哪里,都要做个好人,他学了很多,但还是深深埋葬于东方人的宿命感。有很多事情,他一辈子都不懂,没有真正超脱,他虽然是个父亲,却像个孩子,有的人是孩子,其实却像个父亲。年龄的多少薄如春冰,如果你用同一种方式活一千年,还是枉然。1966年9月3日,傅雷夫妇两人在家中自杀,十多年后,两人平反,傅聪从国外回来,和弟弟一起把父母的骨灰移入上海革命烈士公墓。谁说爱情不能照亮人生呢,有的人一辈子孤独,有的人盈盈一水间,脉脉不得语,有的人君生我未生,我生君已老,相较这些不幸的人,傅雷夫妇是幸运的。endprint