吉林省民俗文化旅游产品开发现状研究

2015-01-23□王月

□王 月

一、吉林省民俗文化旅游产品开发的基本情况

(一)丰富的民俗文化资源使民俗文化旅游产品开发具有先天优势。吉林省是多民族的边境省份,全省共有49 个民族。除汉族外,有48 个少数民族。全省常住人口为2751.28 万人。其中朝鲜族110.4 万人,满族51.9 万人,蒙古族9.3 万人,此外还有锡伯族、壮族,苗族等少数民族。这些少数民族具有自己丰富且独特的饮食、服饰、居住、礼仪、节庆等民族民俗文化,成为了吉林省民俗文化旅游产品开发的主要对象。另外,吉林省自然风光秀美且自然资源分布均匀,森林覆盖率达42.5%。优越的生态环境为民俗文化旅游资源开发提供了良好的环境优势,真可谓是人文与自然的相互融合,“天人合一”的最高境界。当然,丰富且独特的吉林省民俗文化资源是让游客流连忘返、印象深刻的主要吸引物所在。表1 是吉林省民俗文化旅游资源类型及主要内容的归纳。

表1 吉林省民俗旅游资源类型及主要内容

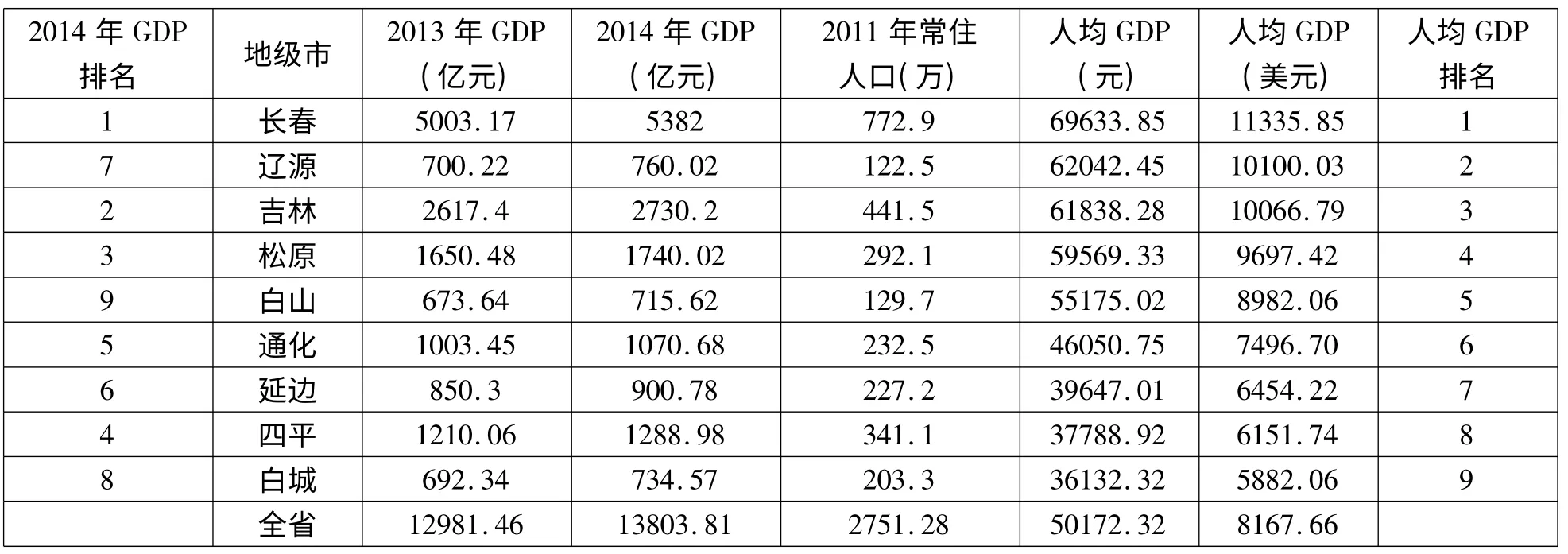

表2 2014年吉林省各市GDP 和人均GDP 排名

(二)良好的经济发展势头为民俗文化旅游产品开发和消费奠定了经济保障。2014年,吉林省生产总值(GDP)达到13803.81 亿,全省人均GDP 为50172.32 元,高于全国平均水平,从各地级市来看,长春、吉林和松原GDP 总量领先,分别为5,382 亿、2730.2 亿和1740.02 亿;从人均GDP 来看,长春、辽源和吉林位列前三,长春市人均GDP 为69633.85 元,折合11335.85 美元,辽源市人均GDP 为10100.03 美元,吉林市人均GDP 为10066.79 美元。白城市人均GDP 最低,为5882.06 美元。(注:常住人口数据采用2011年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)如表2,这些地区正是吉林省开发民俗旅游产品的资源聚居地。

(三)民俗文化旅游产品的开发技术水平落后使产品陈旧无趣。目前的吉林省旅游业有着良好的发展势头和资源依托。但是由于开发水平的不足使得旅游产品整体水平低下。一是吉林省的少数民族饮食(见表1)不仅味道十足,而且富有民族特色,但目前还没有系统的成体系的开发具有民族特色的饮食文化旅游产品,也没有成形的特色街区。接待量少,对于大型团队的接待能力欠缺。而且做法单一、价格混乱,体现地方特产的产品少而且包装简单,缺乏市场占有率和竞争力。二是民族工艺品的开发,如萨满的面具、吉林的树皮画等造型美观,富有民族特色的东西,可以让游客自己亲手制作,用体验的方式让游客真正融入到当地的民俗文化中,使旅游者的参与性、求知心性和猎奇性得到极大的满足,但是目前的开发状态还没有,甚至没有开发成旅游纪念品。三是这些民族的居住特色只是在民俗村可以看到,接待量少,环境差。位置偏远,可以在酒店建一些民族主题的特色房间。这在吉林省的民俗产品开发上还是空缺的。

二、吉林省民俗文化旅游产品开发存在的问题

(一)产品品质略低。吉林省这个多民族的省份具有丰富的民俗文化旅游资源,可让人遗憾的却是良好的民俗旅游资源并没有形成良好的民俗文化旅游产品,目前吉林省民俗文化旅游产品有长春关东文化园、伊通县满族博物馆、伊通县牧情谷旅游风景区、东北师范大学东北民族民俗馆、四平市叶赫那拉城景区、1967 丰满老渔村、和龙市金达莱朝鲜族民俗村、中国朝鲜族民俗村、春兴朝鲜族古村落、考世茂民俗山庄、长春萨满欢乐园等。这些景区内活动项目少且单一雷同,都是一些影像资料,只有参观的功能,比较枯燥,在提高游客的参与性和体验性、娱乐性和享受性等深层次开发方面还做的不够好,很难让游客在不同的地方对当地的民俗文化产生兴趣。另外民俗文化旅游产品科技含量也比较低,易被模仿或照搬,难以形成凸显特色的竞争力,影响了游客的重游率。

(二)开发经营理念落后。民俗文化旅游资源是不可再生的。因此,保持资源的原真性和民族性是民俗文化旅游产品开发时最基本的原则。然而吉林省民俗文化旅游产品在开发的过程中,一些经营主体盲目追求自身利益最大化,不在旅游产品设计开发、服务质量上下功夫,而是盲目照搬,打价格战。而且市场方面没有对客源市场细分而形成专项的旅游产品项目。市场可以按照游客的基本特征如性别、年龄、职业、受教育水平及其兴趣偏好等把顾客细分成不同的目标市场,并有针对性地推出精品线路和相关的节庆活动。但吉林省旅游经营者的盲目发展导致了民俗文化资源的滥用。

(三)品牌意识淡薄。品牌是旅游产品的灵魂和生命。塑造民俗文化旅游品牌的是一种无形资产保证,是市场信誉和市场份额的代表。但目前在吉林省大家都认知的民俗文化旅游产品的品牌是没有的,这说明了经营者对旅游品牌的塑造和培育工作的忽视。这样会削减吉林省民俗文化旅游产品的市场竞争力。

(四)协调发展氛围不浓厚。地方政府作为主导者的地位对民俗文化旅游产品开发会出现自身管理职能不到位的现象。管理相对滞后、组织化程度低、旅游产品质量差、旅游行业服务水平低都是由于政出多门造成的。吉林省还没有正式成立一个专门为民俗文化旅游发展来协调各部门的管理机构,如景区、风景名胜区、文物遗址、园林等统一管理和协调的机构。这些都限制了吉林省民俗文化旅游产品品牌的形成和规模的壮大。并在前期规划、开发保护、市场营销、节庆活动等方面管理不顺畅,不能协调发展,形成双赢的局面。

三、吉林省民俗文化旅游产品开发的制约因素分析

(一)民俗文化旅游产品的开发受传统思想观念的制约。吉林省虽然以长白山自然风光远近闻名,但与之相隔不远的中国朝鲜族民俗村的民俗文化旅游还未能形成良好的经济发展态势。究其原因是受传统观念的束缚,没有将民俗文化旅游确立为旅游产业的主导地位,而是作为长白山自然风光的辅助景区。不仅长白山,全省在开发中都存在这种观念,事实这与现在的观光旅游向度假旅游的转变,旅游者追求的体验与参与的观念是不吻合的。

(二)落后的经济发展水平制约着民俗文化旅游产品的开发。民俗文化旅游的发展是需要大量资金作为基础的。它是一个投入大、回报慢、产业关联度高的行业。然而吉林省是全国的农业大省,也是经济发展水平相对落后的省份。因此,地方财政困难,对民俗文化旅游项目支出不够。另外,从民俗文化旅游投资环境的角度来看,由于在融资、税收和其他方面缺乏具体的鼓励政策。导致发展吉林省民俗文化旅游产业的积极性不高,造成民俗文化旅游资源的闲置和封闭,民俗文化旅游资源的开发是有限的,品质不高。

(三)旅游产业发展环境制约着民俗文化旅游产品的开发。吉林省是多民族的省份,除汉族外,最多的是朝鲜族、满族和蒙古族。他们分别分布在不同的行政区域单位。因此,在旅游规划与开发中应把吉林省作为一个整体,因为行政区域的划分很容易导致各自为政的局面。然后形成将所得的自然资源的连续性和人文资源的延续性分散的不良后果,导致生产要素流通差,整合资源强度低的现象。由于缺乏统一规划和协调利益的机制,使民俗文化旅游产品空间合作差,各为各的利益,形成恶性区域竞争,这严重影响了吉林省民俗文化旅游规模的形成和整体经济效益完善。

[1]彭艳.民俗文化旅游可持续发展的思考[J].产业经济,2009

[2]韩巍.内蒙古民俗旅游产品的分类研究[J].前沿,2009