被描绘的非洲、欧亚大陆

2015-01-20杉山正明著博明妹乌云高娃译

[日]杉山正明著++博明妹+乌云高娃译

[文章导读]杉山正明教授是当代蒙古史与游牧民族史大家,精通13种语言,尤擅从多民族语言文献中爬梳史料,别出心裁地发前人未有之见。反思乃至批评西欧中心史观与中原中心史观是杉山教授历史思想的脉络主线,杉山教授认为,欧亚大陆不是破碎零乱的游牧--农耕割据世界,而是草原民族纵横驰骋创造人类共同体的大舞台。本文正是一篇见微知著的妙文,杉山教授以地图绘制为例,非常精细地以稀有史料论证蒙古世界帝国的出现和扩张,在方方面面对欧亚大陆乃至非洲·欧亚大陆史都具有划时代的意义。

蒙古时代的划时代性

地图的绘制,蕴含着人们各种各样的动机与目的。简言之,根据时代和地域的不同,地图的形制和表现也是多样的、形形色色的。当然,地图与其他事物不同,需要绘出特定的线条和框架结构,要做到这些实属不易。换言之,比例的大小暂且不论,地图的绘制是人们对大地的一种记忆,抑或是描绘一幅肖像画。

总之,地图不仅要绘制出地表的形态,还要将人类行为的多样性体现在这个平面上,使其更具有独特的意义。我们经常把地图作为对过往事物的一种记忆、或是对未来事物的一种设想来绘制,而大体上,地图普遍或更多的是对“现在”的一种描绘。然而,这些也会随着岁月的流逝,无论长短,只能承载着其各自时段的一些经历、成为一种来自过去的信息,供人们长久地眺望。

另一方面,人们的生活、活动以及诸多与他人的关联、或是看待外界事物的视野、目光,自然而然地会随着时代而同步拓展,假如站在21世纪的起点上通观人类历史的话,会看到存在着若干个起伏不平的“阶差”。其中,首先是13、14世纪的“蒙古时代”,还有一个是从15世纪末开始,西方人所倡导的“大发现时代”(the Great Discovery Age),我认为无法否认的是,正是这两个“时代”形成了近世和近代的两大阶段。当然对这种观点,学界尚存有这样或那样的不同认识。

还有一个近似题外的话题:对于明显的西欧本位的所谓“大发现时代”之说,感到困惑的两位研究西洋史的日本史学家,又创造了一个不可思议的说法,即“大航海时代”。将其译成英文,大概是“Great Maritime Age”。不过,这一说法只在日本通用。假如说“大航海时代”的话,我认为并不是指15、16世纪,把库克船长等环游太平洋的18世纪称之为“大航海时代”,则更为贴切。

总之,首先,针对“蒙古时代”的问题,一个不可争议的事实就是,在欧亚大陆或是非洲·欧亚大陆的广袤地域,随着蒙古帝国的出现,把陆地和海洋衔接起来了。在“蒙古时代”之前与之后,世界发生了巨大的变化。以克里斯托弗·哥伦布的航海为开端的“新大陆的发现”,开创了环绕地球的历史。顺便一叙,例如,有一位叫马可·波罗的人想象了一个“蒙古时代”形成的东西世界,暂且认定这种想象成立,但之后不久哥伦布的航海所引发的结果,可谓超越了其单纯的故事情节,是一种历史的必然。

当时,欧洲是地处欧亚大陆西部的贫寒之地,鼠疫频发,相对较为衰败。因此,哥伦布对蒙古帝国统治的辽阔而富饶的东方充满向往,便出海向西航行,并设想:如果沿着海路一直向西航行,会排除陆路向东行进时的种种困难,直接抵达富庶的“大汗之国”。

还有,能够得到卡斯提女王伊萨贝拉的许可与资助,也成为哥伦布向往富饶东方的一个动机。其结果是,哥伦布及整个西欧,与他们从未触碰过的南北美洲大陆巧然相遇了。由此,东西方两个世界的逆转被徐徐开启,并形成了延续至今的欧美世界的种种观念,憧憬与误解,以及莫大的偶然和幸运都蕴含其中。

从另一个角度看,13、14世纪蒙古世界帝国的出现和扩张,在方方面面对欧亚大陆乃至非洲·欧亚大陆史都具有划时代的意义。如果将所谓的“东西大交流”的诸多现象全部网罗起来进行叙述的话,恐怕数册论著都不一定能够全部涵盖。回想一下,笔者从事这方面的研究和论述,已将近三十年的时间。坦率地说,世界上有关蒙古时代的论调,已经发生了巨大变化,当然,这种变化也是理所当然的。

贯通东西的世界图的出现及旭烈兀·兀鲁思绘制的地图

地域辽阔的蒙古帝国与直接或间受其影响的西欧,同时出现了从未有过的用比例尺绘制的地图。在东方,出现了迄今著名的《混一疆理历代国都之图》(现存有四种地图,均收藏于日本)和《经世大典舆地图》。西方有《加泰罗尼亚地图》,该图原名称为Mappae Mundi,直译即为“世界的纸片”。Mappa的原意为“一张纸绘的地图”。受法国国王的委托,根据阿拉贡·加泰罗尼亚联合王国培拉四世的命令,在其统治下的巴莱阿莱斯群岛的马略卡岛绘制地图,亚伯拉罕·克莱斯克和杰夫答·克莱斯克父子于1375年绘制完成。这一地图对当时的西欧来说,无疑是前所未有的。

该地图由竖幅的八张图横向连接构成,因此使用拉丁语的复数形式Mappae来表述。这张人类史上未曾有过的世界图,有13世纪后半叶的大元兀鲁思,有约百年之后的14世纪后半叶的地中海海域,其绘制方法既有相同之处、也略有所不同。这表明,当时东西方世界在对空间的认识上,东方处于领先的优势。至于世界地图的出现及与其相关的一系列问题,笔者已在相关论著、国内外各种学术报告和演讲中探讨过,在此不再赘述。

笔者想探寻的是,13、14世纪在波斯语中被称为“伊朗札敏”(伊朗之地的意思),或被称为“伊朗夏夫鲁”,即,自古以来作为“文明世界”在广义的伊朗地域绘制的地图。附带说明 ,无论是“伊朗札敏”还是“伊朗夏夫鲁”,其意思都是指“雅利安人的土地”,也就是说,古典印度和伊朗所共通的“雅利安”这一种族称谓,早在公元2000年前即已形成集团,可以设想从某个时期起,两个族群开始分别朝着印度或是伊朗一带迁移。

18世纪以后,这一设想成为以英法为首的国家向包括印度、伊朗在内的亚洲进行侵略扩张和殖民统治的背景。另一方面,比如,出现了一位受雇于东印度公司、名叫琼斯的人,他是一位天才的语言学家,其言行和影响力不容忽视。总之,随着“印欧人”这一观念的普及,把一切都包含在称之为“雅利安人”这一名词中使用,其语句也生发了类似纳粹的所谓“雅利安人种优越论”等问题。把西欧列强对亚洲、非洲的殖民统治正当化,并因此引发的文明意识的混乱等等,如今回想这些,还依旧历历在目。endprint

回到刚才的话题,以往的所谓古代伊朗,正如希德罗多在《历史》中所记载的,是给古希腊以巨大压力而形成的一个大帝国形象。即,拥有几乎覆盖整个中东的版图,势力扩展至黑海北端,与斯基泰游牧联盟发生过激烈对抗的阿契美尼德王朝,被希腊人称之为“阿凯美奈斯权力”,其领袖是在古伊朗语中被称之为“达拉亚瓦乌”的著名的帝王大流士。

此外,在欧亚大陆或非洲·欧亚大陆的西半部,形成帝国形象的根源有相当一部分贯穿于漫长的年代中,而阿契美尼德帝国及其统治的广袤区域是不容忽视的。关于不得不提及的“帝国的原本形象”,归根到底正是推翻阿契美尼德帝国的亚历山大自身,从反面做了印证。有关他的方方面面,诸如,千方百计地创造伊朗式的帝王形象、极尽各种粉饰、刻意地演出等等,都是非常有名的。

从大流士、亚历山大开始,大约相隔1600余年的13、14世纪的蒙古世界帝国的出现,尤其是在伊朗、中东作为“分国”的旭烈兀·兀鲁思的成立,再次将这样一个传说中的“伊朗帝国”形象在历史中唤醒。近代的欧洲学者将其误称为“伊儿·汗国”(伊儿·汗在蒙古语、突厥语中意为“民之主”或是“部落酋长”),毕竟那是一个出现在中东地域的蒙古分国,可谓是真正的阿契美尼德帝国的再现。其疆域正如当时所描述的那样“起于阿姆、止于密昔儿”,即“阿姆河至埃及”之意。

不过实际上,几乎在同一时期埃及成立了马木路克王朝,誉为领袖的苏丹·拜巴儿思的下属各方长期与旭烈兀·兀鲁思相互争战,而其结局是,蒙古并没能够推翻或吸纳马木路克的军事权力。不过,经过五十多年,无论好与坏,旭烈兀·兀鲁思的版图作为对往昔伊朗帝国的追忆而巩固下来了。而且,虽说是埃及的马木路克的权力,但蒙古方面因内部纷争而率军投向马木路克一方,从而成为马木路克王的蒙古武将的,也不在少数。所以,蒙古与马木路克有极其相同之处,这一点是无法否认的历史事实。

《努兹哈托·阿鲁·库鲁夫》中所描绘的中央欧亚大陆图和世界概念图

众所周知,曾经统治过大半个中东的旭烈兀·兀鲁思绘制过几幅令人瞩目的地图。此前,9世纪之后,在阿拉伯的地理书中一些都市名、地域名、甚至集团名等被详细地记载下来。其中的典型之一就是伊本·哈瓦嘎儿(Ibn Hawqal,卒于977年)于973年绘制的《大地之形姿》。关于此图,杉田英明在岩波讲座《世界历史12 遭遇与发现--面向异文化的视野》一书(1991年2月出版,第181~204页)中,利用土耳其共和国伊斯坦布尔市托布卡布·撒拉依图书馆所藏抄本(A.3346,1086年)附载的圆形世界地图做了详细说明,有诸多益于参考之处。

另一方面,在蒙古统治下的伊朗、中东,阿尔·卡兹威尼(Al-Qazvīnī,卒于1283年)从宇宙志(cosmography)的角度写成《被造物之惊异和存在物之诸多怪异》(Ajāib al-makhlūqāt va gharāib al-maujūdāt),又作为地理学者著有《诸地之面貌》(āthār al-bilād)一书。这两部著作当中,尤其是后一部著作对后来的地理学者们产生了较大影响。还有,在“Ajāib al-makhlūqāt”中,对之前阿尔·比鲁尼(al-Bīrūnī)绘制的由海洋和陆地构成的极为简略的圆形世界概念图进行了修改,并加入一些地名和海域,算是更“充实”了一些。

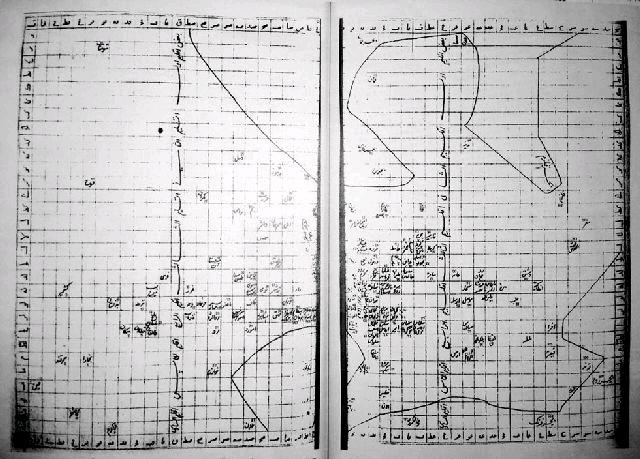

但详细记载旭烈兀·兀鲁思末期各地状况的,当属哈姆都拉·姆斯塔乌非(Hamd Allāh musdaufī,卒于1339年)所著的《努兹哈托·阿鲁·库鲁夫》--是一部由天、人、地构成的百科全书,弥足珍贵。通常,日语将此书译为《心灵之欢喜》,文中除了对各地域、各都市的关联做了详尽的说明外,还附加了两种地图。一幅是,东自大元兀鲁思统治开始、西至埃及的主要城市等,都详细地列举出来,并恰如其分地将其位置放置在网格中的详图;还有一幅是,起自圆形海洋中浮现的中华地域、包括欧洲、非洲的较为粗略的世界地图的草图。虽然两幅地图各有优益之处,但前者“中央欧亚图”的重要性远在其他地图之上。

2012年的12月末,得到三菱财团的研究资助,笔者与宫纪子、中西竜也两位才俊一同,到土耳其共和国伊斯坦布尔进行了波斯语抄本的调查。笔者1986年在德国的时候,曾经从西德的海德堡去过伊斯坦布尔,以此为开端,相隔多年后的再次访问,尤其是在斯列依马尼耶图书馆的调查,收获颇多。其中,对《努兹哈托·阿鲁·库鲁夫》(Fātif 4518)最为感佩。特别令人兴奋的是,在“中央欧亚图”上用阿拉伯文标记了很多都市的名称。该抄本中对上述的两幅地图有相应的介绍,想必对今后研究大有裨益,因此在这里做一个尝试性的提示。

这两幅地图是打开后左右相对的、双联页绘制而就的地图。较为遗憾的是,当时的调查只允许看影印资料,因此对两页中间结合部分的内容,读取较为困难。此次展示的只是暂时的资料,待下次有机会,再完成一个较为清晰和完整的成果。另外,《努兹哈托·阿鲁·库鲁夫》一书有鲁·斯特朗基(G.Le Strange)的英译本。本文以斯列依马尼耶图书馆藏的《努兹哈托·阿鲁·库鲁夫》抄本中所见的两幅地图为焦点,集中介绍图中能直接读取的地名和都市名。

还有,在《塔布里兹的翰墨全书》(Safīneh-ye Tabrīz)中的第714、715两页,附有蒙古时代在伊朗绘制的世界图,图中标记了相当数量的都市名称和地方名称等,关于这些内容,亦作尝试性的解读。

“中央欧亚图”所见地名、都市名

如上所述,在斯列依马尼耶图书馆藏 Fātif<4518>抄本fol.221中,已粗略绘制了以旭烈兀·兀鲁思的国域为中心、向东西扩展疆域的一幅左右对开的双联图。从伊斯兰地图的特性上看,南为上,最东方是“Chīn”,即表示中华地域,其周边以第四代蒙古皇帝蒙哥的帝都哈剌和林为首,标记着喀什噶尔、撒马尔罕、布哈拉、克什米尔、巴达克山、巴米扬等地域名称和都市名称。而且,各个地域和都市,基本上是在正方形隔开的网格中标记着阿拉伯文。有关蒙古世界帝国的宗主国大元兀鲁思,则描绘的极为简单,甚至没有标注出忽必烈之后成为帝都的大都汗八里。endprint

与此相对的是,从铁尔梅兹、哈拉夫开始以西,标注了许多都市名,尤其在右页图上列举了众多的都市名和地域名。不仅有大不里士、马腊格等主要城市,还有成为旭烈兀·兀鲁思新首都的苏丹尼牙等都清晰地标记出来。另外,对巴格达等现在的伊拉克共和国及其周边区域、主要都市,也都被清晰地标记出来。另一方面,从地图下方的北边开始,描绘了辽阔的里海,其西岸可以看到巴库城及其北部关门打耳班。即,被称为“诸门之门”的巴布·阿鲁·阿布瓦布被明确地标注在旭烈兀·兀鲁思的北部,而对于其北部庞大的金帐汗国却完全未提及,这明显地是从地图上将金帐汗国排除,足以证明其与金帐汗国的关系不融洽、甚至是敌视的。右两页的形式画出了波斯湾那巨大的入湾位置。宛如在北与南的“两个海”之间皆为旭烈兀·兀鲁思的疆域一样。在波斯湾的洋面上特意标注出“法如斯海”,还有海湾周边用于海上通商的、著名的忽鲁谟斯以及基什岛(地图上标记为Qays),更有巴士拉等都被明显地标注出来了。视线转向西部,清晰可见标注有与马木路克王朝争夺权力的要冲之地哈拉夫(阿勒颇)、叠马休库(大马士革)等,仿佛是在说明这些都属于自己的区域。

还有,在叠马休库的西部,理所当然地标注了“巴衣托·阿鲁·库多斯”,即耶路撒冷,而且在西南方向还可以看到“密昔儿”,即马木路克王朝的所在地埃及。不过,此处所说的密昔儿究竟是指整个埃及,还是“米斯尔·阿鲁·卡黑拉”(意为“胜利者之城”),即现在的开罗,尚无法判定。另外,大面积的红海也被刻画在图中,其最深处标注着库尔兹姆城,并且它所面对的红海竟然标注成了“库尔兹姆之海”。

还有一个问题应该给予关注:关于地中海,图中把安纳托利亚的西部称之为“鲁木之海”,其北部标注为“法兰克之海”。西部地中海中一个突出的位置,对于鲁木·塞里鸠库来说,是要冲之地的库尼亚城,其东南方可见“Qibriz”的名字。这实际上是指现在的塞浦路斯,而本应该将其标注在西南方的海面上。该地图最大的特征是,欧洲完全没有被标注出来,这明显是无视欧洲的存在。因此,从总体上来看,只有旭烈兀·兀鲁思才是该地图的主题。

这张独特的地图,目前为止能够确切释读的地名、都市名达108个。在斯列依马尼耶图书馆,我们无法直接接触到抄本实物,加之在左右两页接合部的中间部分,以及卷首的彩色图版都有条状的黑竖线,因此这部分是较难释读的。还有,纵观全图,其标注的阿拉伯文还不甚清楚,显然依据上述的鲁·斯特朗基的英译本是较为便捷的。归根结底,本文毕竟只是一个尝试性的资料,还有待今后再度开展调查,使这一研究能够更臻成熟和完善。

(作者单位:日本京都大学文学部)endprint