清官李贽和他的廉政思想

2015-01-20陈金来

文/陈金来

清官李贽和他的廉政思想

文/陈金来

在明朝灿若星辰的伟大思想家中,李贽是特别引人注目的一位。作为晚明启蒙思想的先驱,他构建起一个以“童心说”为核心、“学主不欺”、“志在救时”的新思想体系,他所倡导的民本、自由、平等思想,至今仍闪耀着熠熠光芒。李贽是明末腐朽衰落的封建王朝中一位“清节凛凛”的官员,他融合自身25年的官场体验,提出了许多有关治政为官、廉洁修身的廉政思想,对当前我国反腐倡廉建设仍具有借鉴意义。

一、为士居官,清节凛凛

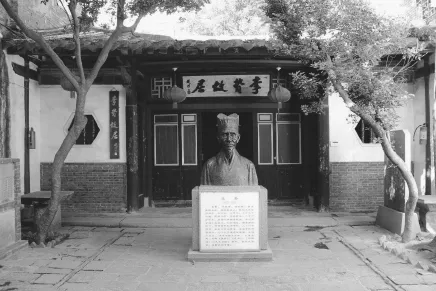

李贽(1527—1602),原名林载贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士,福建泉州人,明代杰出的思想家、史学家和文学家,就中国五千年文明史上83位历史文化名人之列,被利玛窦称为“中国人罕见之典例”。

李贽早年鄙视科举,无意官场,后因环境所迫,26岁时参加应试并中举。在他20多年的宦海生涯中,先后出任河南共城教谕、南京国子监博士、北京国子监博士、北京礼部司务、南京刑部员外郎和郎中、云南姚安知府等职。

在“三年清知府、十万雪花银”的封建王朝里,李贽是一位名留史册的清官。他洁身自好,出淤泥而不染,过着清贫节俭乃至穷困潦倒的生活,两个女儿因饥荒活活饿死,两个儿子死于贫困和疾病,在相当长的一段时间里,其妻儿都寄居在朋友家。李贽的故交、布衣诗人黄克晦在诗中赞扬李贽“一官二十载,身无千里资”。明代文学家、“公安派”领袖之一的袁中道在《李温陵传》一文中写道:“公为士居官,清节凛凛。”

在河南共城任教谕时,当地有一个贪官污吏,借保证漕运的畅通之名,将共城人民用以灌溉土地的泉水全部引入运河。李贽去见他,为民请命,要求其灌溉农田,但遭到拒绝。当时,如果李贽仅要求自家几亩地的灌溉用水,应该不成问题,但他不这样做。他说:“嗟哉!天乎!吾安忍坐视全邑万顷,而令予数亩灌溉丰收哉?纵与不必肯受。肯求之?”因为没有水浇地,共城土地荒芜,李贽家的几亩地歉收,造成他两个女儿饿死的惨剧。他深恶痛绝当时官场的种种腐败现象,不愿意与贪官污吏作任何妥协。

从政20多年,李贽始终关心人民疾苦,力行养民安民之责。1559年,在南京国子监任教官时,因父亲李白斋病故,李贽回乡丁忧。当时倭寇频频骚扰东南沿海一带,围攻泉州城。李贽顾不得行孝事,带领乡亲们投入抗倭斗争,组织乡众同心同德,合力御侮,直至击退倭寇。即便到了1586年,在辞官六年后,李贽隐居湖北麻城,当地发生严重灾荒,新任县令邓鼎石向他求教救荒办法。李贽根据当时长沙、衡阳、襄阳一带粮食丰收情况,为邓鼎石拟订了救灾的具体办法,并特意嘱咐他要手续简便,防止奸商从中牟利,表现出对人民疾苦的深切关注。

万历五年(公元1577年),年届半百的李贽被派往西南边陲,到云南姚安任知府。姚安的府衙甚为简陋,但李贽乐得其所,顺其自然。他在府衙楹柱上写了两副对联:“从故乡而来,两地疮痍同满目;当兵事之后,万家疾苦总关心。”“听政有余闲,不妨甓运陶斋,花栽潘县;做官无别物,只此一庭明水,两袖清风。”并以此明志,躬行践守。

李贽在姚安任职时,严格要求自己,从不以权谋私,在任三年“一介不取”,生活上乐于清简。在治政问题上,他更是忠于职守,对扶贫济困、施政教化等事尽心竭力,时常从养家糊口的俸禄中拿出一部分来接济群众,发展公益事业。正如一些史书所记载的:“庙学颓圮,罄俸以营之;祀典缺废,殚力以致之”。张居正的老师李元阳编了一首诗:“姚安太守古贤豪……俸钱常喜赎民劳……”,以此赞扬李贽勤政为民,用自己的俸银为百姓排忧解难的精神。

当时姚安地处古代滇蜀通道上,为姚西古道的中枢,由于县城西部的连厂河经常遇雨而泛滥,使交通中断,各路客商和过往行人只好望河兴叹。李贽“四处劝捐,寝食不遑,心力俱瘁”,并为建桥慷慨解囊捐己所有薪蓄。历时近两年,大桥终于建成,“利旅行,通往来,以垂永久”。后人为了追记其功绩,将这座“连厂桥”改名为“李贽桥”。此桥至今仍保存完好,并继续为当地群众所使用。

李贽治政主张“至人之治”。他说,一个好官吏,应该“至道无为,至治无声,至教无言”。 他在姚安的治政方针是“一切持简易,任自然,务以德化人,不贾世俗能声”。

李贽到姚安的当年,城内连发数次火灾。百姓认为得罪了火神,故而降灾,烧香祈求火神保佑。李贽亲自出衙巡究,发现是街上几十间木板民房相连,一家失火,殃及一街。他因势利导,一方面置设祭坛,自己以知府的身份祈神保佑;另一方面贴出告示,提倡建房用砖垒彻,留下通道,开塘掘井,以备火灾隐患。在李贽任职的三年内,姚安没有再发生火灾。他离任时,当地百姓在城东门外修建一座“光明宫”,并把李贽的告示刻在墙壁上,让子孙后代永远铭记。李贽还为此专门写了一篇《光明宫记》,记叙了建宫的原因和经过。

姚州境内,自古就是一个多民族聚居的地区,经济文化相对落后。而当时边境地区的少数民族,一贯受封建统治者大汉族主义的压迫和歧视。李贽倡导“华夷无间”、“一视同仁”的民族观,反对严酷的封建统治,主张与少数民族和平共处。在姚安期间,他十分尊重少数民族,一切从当地的民俗与习惯出发。对少数民族的上层人物和边疆豪杰之士,李贽都是以诚相见、以礼待之,“凡有一能,即为贤者”。对经常出现的民族纠纷,李贽采取无为而治,“边方杂夷、法难尽执,日过一日,与军与夷共享太平足矣”。因此,李贽在姚安期间,各民族之间和睦相处,相安无事。

李贽在姚安的大部分时间都用在教书育人上。他在城南德丰寺开设“三台书院”,收徒讲学,发展教育,开发民智,“日集生徒于堂下授以经义,训以辞章”。在知府李贽的带动下,讲学之风在姚安渐渐风行。然而,许多学校因常年不用早已倒塌毁坏,李贽不忍给老百姓增加负担,便带头捐出俸禄,组织整修,下级官吏纷纷仿效,地方学府面貌焕然一新。受李贽新思想的熏陶,李贽的生徒中成功者不少,当时被称为“龙湖高足弟子”的姚安著名进士学者陶、郭万民等均出自李贽门下。

然而,李贽在姚安的主张和政绩却引来上司的打击和排挤。他在《又书使通州诗后》中说:“吾之居哀牢,尽弃交游,独步万里,戚戚无欢,谁是谅我者?其时诸上官,又谁是不恶我者?”他说自己“平生不爱属人管”、“五十以前真一犬也”。他看透了封建官僚体制对人性的压抑。悲愤之余,李贽于万历八年(公元1580年)三月慨然谢任,“谢薄书,封府库,携其家,竞自免归,离姚而去楚雄”,弃官为民。离开姚安时,这个任职三年的四品知府,“俸禄之外,了无长物”,“囊中仅图书数卷”,当地老百姓痛哭流涕,争相挽留,以至“士民遮道相送,车马不能前进”。去时囊橐萧然,归时依旧两袖清风。

姚安人民永远忘不了这位造福一方的好官。据《姚安县志》记载,李贽在姚安的施政业绩,使当地群众“终不可忘”,“温陵先生为姚安府且三年,大治”。 他走后,当地百姓为他建了生祠来怀念他。在姚安流传至今的传说故事中,有关李贽的就有13篇,“设局缉盗”、“老马识途”、“计审关公”、“悬鱼示众”、“一庭明月”、“涟水飞虹”等民间故事,就是讲他为民做主、清正廉明、秉公断案、发展公益事业的故事。2000年,滇剧《光明宫》编排演出,将李贽在姚安的感人事迹用群众喜闻乐见的戏曲形式表现出来。2007年,李贽诞辰480周年,姚安县委、县政府在县城广场内竖立李贽纪念铜像,表达了姚安人民对他深切的怀念之情和爱戴之心。在他的故乡——福建泉州,李贽被当地民众奉之为神,称“温陵先师”。

万历三十年,在李贽76岁时,其因“敢倡乱道,惑世诬民”的罪状被捕下狱,并在狱中割喉自杀。正如黄仁宇先生在《万历十五年》中所写:“李贽的悲剧不仅属于个人,也属于他所生活的时代。”

二、李贽的廉政思想

李贽生活的年代,正当嘉靖、隆庆、万历时期,明朝统治集团的衰败、腐朽现象已十分严重,他亲眼目睹了腐儒治国无能所造成的各种社会问题,亲身感受到了专制政治体制下的官场氛围对人和人性的沉重压抑。他以孔孟传统儒学的“异端”自居,对封建道德以及社会腐败、贪官污吏等现象大加痛斥批判。

李贽一生四处讲学,著书立说,著作宏富,写下了《初潭集》、《焚书》、《续焚书》、《藏书》等50余部300余卷充满批判精神、闪耀古今中外的著作,在政治经济思想、哲学思想、宗教思想、史学思想和文艺美学思想等方面都做出了巨大贡献,为当时日趋腐朽的封建王朝打开了一扇“天窗”,使他成为一代思想文化巨匠和启蒙先驱。从19世纪中叶开始,他的思想在美国、日本、新加坡、韩国、德国等国家和地区广为传播,对晚清思想解放运动、日本明治维新、五四新文化运动以及新加坡的廉政建设都产生了深刻影响。

在李贽的思想体系中,有许多是有关廉政的思想,笔者将此作了归纳,主要有以下七点:

第一,俸禄养廉。李贽公开反对“存天理,灭人欲”的道学思想,提出了“私者,人之心也”、“人必有私”、“吃饭穿衣即是人伦物理”等论断。他认为老百姓的穿衣吃饭才是真理,人人都有自私的欲望,趋利避害是人之本性,肯定了追求合理利益的正当性,批判了道学“义理之辩”的虚伪性。

那么,官员是否也有“私心”呢?李贽在《藏书·德业儒臣后论》中提出:“故官人而不私以禄,则虽召之,必不来矣;苟无高爵,则虽劝之,必不至矣。”李贽以揭露孔子在鲁国做官才三个月就富起来,显得十分阔气,证明圣人也有私心。他指出富贵利达是“人之所欲”,认为满足其物质生活欲望、追求合理的私人利益是善而不是恶,发财富贵、官运亨通是人们追求必然的趋势,应该以“禄”和“爵”来满足官员的“私欲”和追求。

第二,“清官祸国”。后人对李贽思想的非议和攻击,“清官祸国论”是其中重要的一条,主要观点体现在《焚书》卷五《党籍碑》一文。在文章的最后,李贽写道:“故予每云贪官之害小,而清官之害大;贪官之害但及于百姓,清官之害并及于儿孙。”据此,一些人认为在李贽的思想中,“清官比贪官危害更大”,便将之总结为“清官祸国论”加以批判。仅从字面上看,李贽的这一观点确实惊世骇俗。但通读整篇文章,分析其背景,我们就会发现这句话有着深刻的哲理思想。

李贽认为,“君子尤能误国”,因为君子自认为问心无愧,因此行事胆大意志坚决,他还以朱熹作为例子。李贽的“清官(君子)误国论”主要有两层含义:一是表达了他对程朱理学的极端厌恶和痛恨,觉得他们比“小人”和“贪官”更坏,因为贪官只是损害百姓的一时利益,而像理学家这些自称为“君子”和“清官”的人,却以自己的封建卫道士思想,影响整个国家和子孙后代,祸患无穷。二是以辩证的思维阐述了“清官”并非都是好官,清官往往有道德优越感,产生只要清廉则做任何事情都是对的的错觉,一意孤行,势必给政事带来极大祸害。在这里,李贽绝不是鼓励官员去做贪官,而是提醒那些清官,清廉的道德操守固然必要,但不可固执己见,偏执任性,而应辩明是非,理性判断,科学决策。这对清官提出了更高的要求和标准。

第三,刑罚适当。在《焚书·读史汇》一文中,李贽谈到刑罚的形式和作用问题时说:“赃官死且不怕,况怕杖乎?清官宁可受死,肯受辱乎?然则决杖赎死,正所以优待赃官而导之污也。”他认为,贪官连死都不怕,哪里怕杖责呢?清官宁愿去死,怎么肯受杖责的侮辱呢?但是用钱财去赎买抵消死刑或是杖责这样的规定,却正是对贪官的优待,这对于本就视钱财为万能的贪官来说,更是多了一条贪污的理由,对吏治清明不会有任何帮助。从这一论述来看,贪官不怕死,也不怕杖责和没收钱财,似乎对贪官毫无办法;但文章又讲到“清官”既怕杖责的侮辱,也怕罚没家产。笔者认为,这里的“清官”应该是指受过道德教化、有耻辱心的官员,对这样的官员,道德约束和法律惩罚很管用。这告诉我们,一方面要加强对官员的道德教化,树立他们的道德信仰和“清官”意识;另一方面,应根据事实以及各种罪行的不同而有所区别地施以刑罚,这样可以更好地执行法律制度,并让法律制度发挥更大效果,起到惩贪抑恶的作用。

第四,反对特权。在李贽所生活的年代,道学被确立为统治思想,顽固地维护着特权阶层的利益,道学家们极力反对、攻击王安石变法和张居正改革,当时,腐败已成为非常普遍的社会现象,是官僚政治集团的集体性腐败。李贽对官场的严重腐败现象深恶痛绝。他认为,专制政治本质是一种特权人治,是维护官僚集团的特权和私利的。他对敢于大声疾呼反腐败、敢于与官绅列豪作斗争的海瑞表示同情和支持,“欲得扶世,须知海刚峰之悯世”,称海瑞是“栋梁之材”,把海瑞列为“忠节名臣”,并为海瑞得不到重用而鸣不平。李贽有关海瑞的评论,表现了他对真正关心民众疾苦、敢于为民请命、勇于实施改革的清官的推崇。李贽对万历年间张居正推行的一条鞭法、裁减冗官等改革措施给予积极的肯定和支持。在张居正死后遭到清算、无人敢为他说话的情况下,李贽却认为张居正是“宰相之杰”、“大有功于社稷者”,发出了“今天真令人益思张江陵也”的感叹。张居正改革的目的,正是限制官僚特权,缓解社会矛盾,谋国家之富强。李贽还极力褒扬管仲、李悝、商鞅、桑弘羊等为儒家思想所贬抑的改革家。

第五,“童心”归真。“童心说”是李贽的核心学说,他认为“童心即真心”,旗帜鲜明地提出了复童心、说真话、做真人的主张。“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。”他说,“知美名之可好也,而务欲扬之,而童心失。知不美之名之可丑也,而务欲以掩之,而童心失。”即懂得荣誉地位的美好,于是就沉迷于对荣誉地位的追求,从而使本性丧失了;懂得丑名声的可耻,就竭力地去掩盖它,从而使本性进一步丧失了。“童心既障,于是发而为言语,则言语不由衷;见而为政事,则政事无根柢。”童心若被蒙蔽,说出来的话就言不由衷,表现在管理国家的政事上,就没有牢固的基础。“无以自安,则在家无以安家,在乡无以安乡,在朝廷无以安朝廷”(《焚书·答周西岩》)。他认为,失去童心,既不能修身齐家,也不能平天下。

第六,知足常乐。李贽肯定“人必有私”,承认人对合理利益的追求,但并非崇拜利益至上,对贫富观有着自己独特的认识。他积极倡导知足常乐的思想,在《富莫富于常知足》中写道:“富莫富于常知足,贵莫贵于能脱俗;贫莫贫于无见识,贱莫贱于无骨力。”他认为,常知足、有见识,便是人生的富贵和幸福。“穷莫穷于不闻道,乐莫乐于安汝止”(《焚书·卓吾论略》),他提出,最穷的是不懂得人生之道,最快乐的是自己能安于清贫的生活。在交友原则上,他极力抨击嗜利灭义的做法,提出了淡泊名利、高洁豁达的友朋观。《李生十交文》即是谈他对交友的态度,“贫而整,富而洁者,乃可往耳”,他说,对虽贫困却端庄的,虽富贵却高洁的,他才乐意与他们交往。“以利交易者,利尽则疏;以势交通者,势去则反”(《续焚书·论交难》),他认为以利益为结交前提的人,利益没了,关系也就疏远了;以权势为前提交结而互相利用的人,权势没了,关系也就没了。

第七,修身自律。在李贽的思想中,他一直坚持正人先正己,律人先律己,只有自己率先垂范,带头做好了,他人才会相信,才会遵从。在《豫约·感慨平生》中,他写道:“盖清谨勇往,只可责己,不可责人,若尽责人,则我之清能亦不足为美矣。”他认为,所谓廉洁谨慎,敢作敢为,这些品德只能用来要求自己,不能过严地要求别人。如果对别人过于苛责,那么自己的清正贤能也算不得美德了。“其于反身之治且未之能也,况望其能因性以牖民乎?”(《焚书·论政篇》)把对别人的要求反过来要求自己,这还做不到,怎么能希望他能以顺应人们的自然本性去治理呢?“所求于人者重,而所自任者轻,人其肯信乎?”(《焚书·答耿司寇》)要求别人严,而要求自己宽,别人怎么肯相信他那一套呢?

李贽一生以民为重,注意悯民、安民、养民、教民。他提出了“天之立君、本以为民”的民本思想,以及“因乎人”、“因性牖民”的“至人之治”。他说:“夫社者,所以安民也;稷者,所以养民也。民得安而后君臣之责始塞,群不能安养斯民,而后臣独为之安养斯民。”他认为,君主应该以民为重,如果不能,则大臣应该代君主之责努力做到,这样才会得民心,统治才会得以巩固。

三、李贽廉政思想的现实意义

2013年4月19日,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调:“积极借鉴我国历史上优秀廉政文化,不断提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险能力。”李贽的廉政思想,就是我国优秀古代廉政文化的组成部分。他的俸禄养廉、反对特权、刑罚适当、知足常乐、严于律己等方面的廉政思想,尽管在某些方面存在矫枉过正和语言偏激等缺陷,但仍闪耀着深刻的哲理和思想火花,对于我国当前的廉政建设具有积极意义,值得研究借鉴。

李贽认为,“富贵利达所以厚吾天生之五官,其势然也。是故圣人顺之,顺之则安之。”也就是说,统治者只有顺应人们追求物质利益的欲望,在社会的自我调节中使人们各因其才而各遂其欲,才能建立起一种既有竞争又和平安宁的社会秩序。新加坡是践行李贽廉政思想最坚决最彻底的国家,也是世界上把腐败现象控制在最低限度的国家之一。清朝政府也曾推出“养廉银”等举措,但由于制度设计存在先天缺陷,加上后续监督不到位,而以失败告终。但英国人赫德在担任清朝海关总税务司45年的时间里,在海关中推行“高薪养廉”的做法,同时加强会计监督、审计监督、巡视监督等举措,使海关成为大清唯一廉洁不贪腐的高效衙门,值得我们思考和借鉴。

李贽的“人必有私”和论刑罚的思想,对当前廉政建设有两点启示:

其一,在满足“私心”上,完善薪酬制度。通过梳理我国历代俸禄史,我们可以发现这样一个规律:俸禄稍厚,吏治廉良;俸禄过薄,则官吏多法外求利,终而导致政治腐败。新加坡廉政建设经验告诉我们:如果只要求政府工作人员努力工作,廉洁奉公,又不给他们本应该得到的较高报酬,甚至相当一部分公职人员生活水平较低,要制止贪污是很难的。笔者认为,高薪不一定能养廉,但低薪一定助贪。当前,应立足我国实际,实行“优薪养廉”,以收入分配制度改革为契机,进一步优化完善公职人员薪酬制度,适当提升公职人员的薪酬水平,让廉洁者过上好日子,形成人人向往廉洁、人人追求廉洁的利益导向机制。

其二,在抑制“私欲”上,健全国家法制。由于“人必有私”,具有“经济人”的属性,所以趋利避害是人的本性。目前,我国的反腐败立法存在一些缺陷,贪腐犯罪量刑失衡,在实际判例中,贪污受贿10万元、100万元乃至1000万元,量刑幅度并无明显差别,所判处的刑期大量堆积在十年左右。腐败行为和所处刑罚不对等,腐败分子受利益驱动,一旦迈出了第一步,就会再次疯狂逐利,贪污受贿的数额越来越大,越陷越深。应加快反腐败国家立法步伐,进一步完善刑罚体系,切实解决量刑失衡和腐败低成本问题,提高法律制度的科学性和威慑力。

李贽“清官祸国论”中所揭示的“清官之恶”,在当今也具有现实警示意义。一些领导干部虽然自身没有贪污受贿,也无主观故意,但由于决策不当,造成重大损失,其危害可能比个人腐败要大得多。一些自诩为“清官”的庸官、懒官,“身在其位而不谋其职”,能力低下,无所作为,危害不小,老百姓也是十分痛恨的。这些情况,在我们的反腐倡廉建设中,也必须加以预防和纠正。

“童心说”蕴含着自我意识的觉醒,即道德教育必须建立在受教育对象的主体性尊重的基础之上,这是我国道德教育思想的一大进步,对当前我们开展的廉政教育也有诸多启示。李贽的道德教育思想在尊重个性、维护“童心”的人性论基础上,提出了培育独立人格的道德教育目标和“任物情”的道德教育原则。他提出“教唯在于因人”的尊重个性的教育方法论。“夫以率性之真,推而广之,与天下为公,乃谓是道”。把人纯真的本性加以推广,使大家都能以天下为公。当前,廉政教育应该从爱护干部、保护干部出发,变强硬说教为软性引导,依照尊重人格、体现个性、平等共学的“任物情”德育原则,引导党员干部“妙明真心”,培养“自立自强”自警自励之人格。

李贽的清廉事迹、卓越政绩和高洁情操,值得我们共产党人学习和借鉴。他以民为本、自我约束、修身自律的思想,以及他的贫富观、交友观,对广大国家公职人员具有深刻的教育意义。当前反腐败斗争形势严峻复杂,广大党员领导干部面临着许多人情困扰和钱色诱惑,要把持住自己,拒腐蚀,永不沾,应当学习李贽不做“黑漆漆之人”,“一日三省吾身”,常常扫除心灵的灰尘和污垢,对自己的言行进行自省和检视,看自己是否保持一颗善良、忠诚、真挚、廉洁的“童心”。就像毛泽东同志所倡导的那样,做“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”。要树立正确的金钱观、利益观和友朋观,淡泊名利,谨慎交友,保持个人独立人格和职业操守,坚守道德底线,做到言行一致、知行合一;同时要率先垂范,以身作则,正人先正己,律人先律己。这样方能“因性牖民”,实现“至人之治”。

(本文作者单位:福建省纪委宣教部)