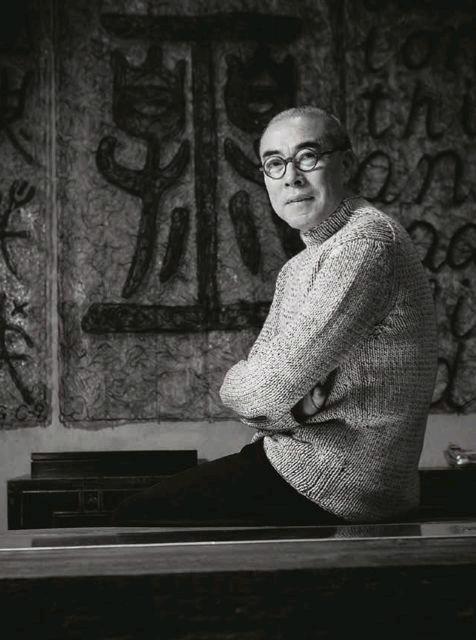

谷文达 当“争议”冲破障碍

2015-01-20

艺术的称谓让今天站在非艺术领域的人感觉抽象、有距离,但艺术作为社会经济、政治、文化的衍生品是离不开生活环境的这一平台,衍生品可以看成是一种意识形态,所以人的意识形态和所处环境的经济、政治、文化发展的关系是一致的,同时艺术的形态和内在性也就不会跳出这个大环境,只不过它有一种语言共通上的切入点和交流性。谈到中国的艺术,人们很喜欢给它捆绑一种限定——把中国画或者水墨文化放在这种设定的圆圈里,从而出现了中国自己的艺术、当代水墨艺术的划分。但是面对经济的全球化,自然而然“中国画”也被推到一个“怎样国际化”的困境上,这也使得对中国水墨文化设定的圆圈变得越来越小。在谷文达看来“中国画如何变得国际化”的困境是根本不存在的问题,他认为,“你的政治、经济平台在哪,你的艺术平台就在哪。假如你的政治、经济是在区域的,你的文化也一定是区域性的,那就没必要谈它的国际性,你只能谈相对的从哪个点介入。”所以艺术应该是从意识形态的角度去思考,而不是从艺术的类别去拼命挖掘它存在的价值。

谷文达比较有代表性的两个系列作品——《两种文化杂交的戏剧性》、《联合国-人间》。从艺术的形式来看有中国文化和西方文化交织的影子。特别是《两种文化杂交的戏剧性》的系列作品,它显现出极强的批判性和审视性,批判性在于突如其来的西方艺术文化对中国传统绘画的影响,对其定式的存在形式提出质疑;审视性在于是不是西方艺术形式的介入就等于对一种文化进行干预了,这个时期也只是处在对艺术语言的实验——从形式的抽离到文化戏剧性的杂交。谷文达站在艺术先锋的视角在当时做出了贡献,但他的前瞻性在于他不是给中国水墨绘画重新划定圆圈,而是对于两种文化的糅杂关系提出独到的个人见解,只不过他使用了自己对水墨画、书法语言的基础经验,更重要的是这一系列作品更像一种文化行为。

《联合国-人间》在2014年11月25日至2015年2月23日会在英国萨奇画廊呈现。《联合国-人间》更像一个文化工程,因为它一直在持续延续,如此看来其重要价值并不是它有多么的像谷文达对中国文化符号的论断,而是谷文达使用了“人”本身身体的物质——头发,把世界的文化记忆、政治、人性本身全都浓缩在一起。往往人们会把《联合国》作品中国旗的图示就直接套用在“政治”上,这或许显得很说教。《联合国》作品的政治性在于谷文达使用了不同国家人们的头发所造成文化反应,原因是这种方式牵引出不同国家政治历史记忆的文化争议,这样看来《联合国-人间》的持续干预打开了我们预想不到的可能性。所以这个作品的展示只能算是整个创作过程中的“节点呈现”,但是这个节点提供了一种未预设到的战争的“开始地”。

所以一种艺术的方式并不是给“艺术的划分”提供一种条件,而是艺术家本身最敏感的干预方式。这也说明谷文达对作品的呈现和展示并不是他对某种艺术问题进行思考的停滞,而是设置了一种可供检验和思考的障碍,从而让它产生新的涉及政治、文化、艺术、人之间的火花。

I ART:关于《两种文化形态杂交的戏剧性》为什么会考虑到两种文化杂交的“戏剧性”,并且是怎么考虑的(这是一个很有交叉性的文化地带)?

谷文达:这个系列作品实际上是从1980年开始做的,从那个时候开始,我使用了文革大字报的符号,使用了文革大字报的红、黑、白的形式做书法水墨。1989年栗宪庭提出了政治波普,实际上我在1980年就已经介入了,完整的、完善的使用了中国现存的政治符号题材。“两种文化”——一种文化就是水墨作为精英文化、文人画的载体,它是封建文化的遗产;另一种文化就是政治波普。文革实际上是一个舶来品,或者说是半舶来品,是从法国的社会主义、马克思主义那边发展而来。中国本土的文化和中国文革时期夹杂的舶来品的背景形成了一个戏剧性的对比,所以这两种文化的并置形成了水墨的政治波普。这系列作品有几个突破点——它是中国美术史上第一件水墨行为,也是第一件水墨装置。我觉得这是我在离开中国之前,对当代水墨画、前卫水墨画的一个建设。我在浙美读书时,李小山发表了《当代中国画之我见》。我在当时所做的工作被认为是传统中国画的第一个震源中心。我的第一个水墨画的个展是在西安,展览包括了这系列作品,所有的理论家都去了,但是那次展览在开幕前就被封了。当时是全国中国画研讨会在杨陵召开,展览是被陕西宣传部封的,但最后又由陕西美协主席批了部分签条,允许一部分人看展览。

I ART:近期《两种文化形态杂交的戏剧性d》呈现于德国汉堡的展览“秘密符号”中,那么在展览的展示空间上有怎样的改变,因为“戏剧性”是很注重“场”的概念?

谷文达:在展示上当然有缺陷,而且不是完整的。我这系列作品共有十幅,在德国展览中呈现的只有七幅,另外三幅曾在龙美术馆开幕时展出,也就是说这三幅作品被龙美术馆收藏,另外七幅是乌里?希克收藏。展览的语境和作品创作的语境也是不一样的,而且作品创作时的语境是没办法复制的。美术馆的展览就是让作品离开了原来的环境。为什么英国的美术馆、博物馆是最完善的,实际上美术馆、博物馆是殖民主义的产物,是一种意识形态和政治。

I ART:从你的作品中能看到你对历史、世界文化、物质、观念的关注,那能谈谈你是怎么看待艺术如何作为一个世界文化的桥梁的?它的存在可能性在哪?

谷文达:这是个很宽泛的问题。从我角度看,艺术是很小的一部分,是任何一个政治独裁、政治强势的衍生品,是意识形态。举一个例子,中国画一直有一个情怀、也是一个困境,就是如何国际化,包括现在还在讨论,实际上这个问题是不存在的。假如文化是政治、经济社会提供的衍生品的话,那这个问题就不存在了。政治、经济的平台在哪,艺术的平台就在哪,文化(包括美术、建筑、音乐、舞蹈……)没有办法超越自身生存的环境。你的政治、经济平台在哪,你的艺术平台就在哪。假如你的政治、经济是在区域的,你的文化也一定是区域性的,那就没必要谈它的国际性,你只能谈相对的从哪个点介入。文化只能是作为参与者的身份,而不是领导者的身份——这是我自己的个人观点。目前,中国当代艺术的兴起得到西方的认可,而且相对更有焦点性,那实际上是因为中国政治、经济在近年的提升,它离不开这个大背景。

I ART:“联合国”系列作品在不同的国家、地域展示,从你的个人角度出发,能谈谈它给不同地域文化的人带来了怎样不同和共同的感受吗?

谷文达:这里面太复杂了,截止到去年,“联合国”这个系统已经有二十个年头,全球400多万人的基因在我的作品里面,在人类文明史上,这种规模的作品应该是史无前例的。400多万人发的DNA在作品里面,而且像长征一样走过这么多站,是很不容易的走过了二十年。当然现在也还在做,接下来《联合国—人间》会在伦敦萨奇画廊展览“后波普:东西相会”中展出。《联合国—人间》是在2000年为光州双年展创作的,当时组成整个作品的国旗是188面,根据联合国的目录来做的,当然现在有了变化,国旗越来越多。《联合国—人间》当时起源于两个含义——第一点,用人体材料是想在生物科学、遗传科学层面反映人类发展的趋势;另一点,我到纽约时,正值英美发起新国际主义运动,那么作为艺术家,我希望不仅仅是作为中国艺术家的当代作品参与事件,我希望我的作品有更大的包容量,可以包容所有的人种、所有的文化。这是从我当时的愿望开始的作品,当然,这个愿望非常大,但是做到现在,我认为达到了我的目的,而且这件作品也成为后现代主义的代表作品,这个作品一直在做,我希望有一天可以做一个结束。

I ART:你能结合作品谈谈《联合国—人间》中是怎样从细节的艺术思考切入点和实践切入点来呈现作品视觉有效性?

谷文达:首先是人发,全世界收集;国旗实际上是分裂,它代表着国家的界限。但是人发是混合的。国旗材料本身是一个联合,但是国旗这个符号是分裂,我区别于你,他区别于他,所以这里面是一个矛盾、悖论——这是我的切入点。那另一个切入点是国旗的发展——1999年开始做这件作品,当时联合国认可的国家是188个,当然这是出于某一个意识形态,不是完整的意识形态——被主流接受的188个国家。那么现在这些被认可的国家有所增加,所以作品最后会形成一个文献。这是一个很长时间的发生。我的所有作品基本都是参与性的,包括人参与、人体材料参与。我一直的观点是,艺术家完成作品实际上是完成了一半,第二部分是需要群体的检验、反应,这样才能定性一个作品是什么样的作品。所以我完成的作品必须是参与性的,才能见证作品与时代是有关系的,与周边的环境是有关系的,作品才是有价值的。

I ART:人发随时在收集吗?

谷文达:我现在还在收集,用人发做的最后一个作品是《黑金》,已经近十年。我有助手在做人发辫子,将来会呈现一个一百公里的单根的人发辫子组成的庙宇式的建筑。将来最早、最完整的呈现我想可能会是在2016年的龙美术馆。

I ART:这种厚重的工作量给作品带来的质感你个人会有什么感受?

谷文达:人发的材料是在二十年的过程中慢慢挖掘的,开始使用时是一种直觉,它里面涵盖着人的DNA,以及一种文化身份和生物身份,之后发展到文化与人文历史的关系。人发在二十年中有很多争议,作品在以色列展出,争议巨大,不断地新闻报道,出现了示威游行;在瑞典被俄国艺术家砸,警车出动将俄国艺术家抓起来,不断地针对这个事件的新闻报道,我也因此写了《文化战争》的文章……这里面都存在着很多问题。

“联合国”作品曾在波兰的历史博物馆展出,但是在二十四小时内便撤了展览。这个城市正是纳粹屠杀犹太人的地方,头发作为纳粹屠杀犹太人的象征物,所以在开幕式时,有位老太太看到作品就哭了,她看到作品回想起了二战时期的纳粹集中营。所以慢慢的,人发具有了很多的积淀,包括文化、宗教、社会等等。那么最后我这系列作品最直接的就是——人,全部是人。是有切身感的。

我在米兰做装置的时候,使用的都是威尼斯殡仪馆里面剪下来的头发,当时开幕时,观众说这个作品应该是由意大利人来完成的,这就是一个意识形态和文化身份的问题。而这件作品由一个中国人来做,他实际上就是一个文化的殖民者。用一个中国人的手完成一个完全是西方的东西。在作品展示时很多人会问头发是哪里收集的?是不是理发店里面收集的?是不是我的头发也包括在里面?那么更典型的一个经验就是我在美国一个大学的图书馆做过一个装置,使用的是用半年时间在大学里收集的头发,从学校的员工到教师,到学校所在小镇的居民捐献的头发。所以这个作品完成之后,和这个校园、这个镇都连在了一起,每个人在看的时候都知道他们的头发在作品里面。据统计,收集的头发大概是通过四十七万次剪发得来的。

《黑金》使用的头发是从青岛购买的,因为青岛作为假发基地,回收了很多头发。所以这里面有了一个“人体”回收,人的废弃物的回收。所以在使用人发中生长出越来越多的内容。包括在美国收集头发时,很多理发店不愿意给我,因为有可能顾客会起诉,因为头发是一个隐私的,使用他们的头发会侵犯隐私权。

“联合国”系列作品最后的目的是希望能通过国际博物馆大会将这些作品作为会议的项目,由大会决定将作品分别捐献给188个美术馆或博物馆,让作品回归到原来的国家。作品被188个国家的某个美术馆收藏,那么这就是最大的收藏。从这个角度来讲,它不是一个艺术品,它是可以包容人文、政治、意识形态,包括历史、文化身份都包含在里面。我在做作品的时候,脑子里想到的是“长征”,那么这个就是文化长征。

用人体的资料创作还包括使用胎盘、经血,将来我也希望在国内展览,这也会引起很多争议。经血的作品其实非常复杂,不同于美国女权主义艺术家使用自身血液的概念。我的材料是由来自16个国家的60各妇女邮寄给我的,每个人捐献了一个月周期使用的月经棉,并且附带个人声明为什么捐献——从诗歌、政治声明、宗教以及从生命、艾滋病、女权主义、同性恋等各个角度来写。这是非常丰富的。

I ART:想知道对于人体材料是如何激发你并开始使用的?

谷文达:实际上是慢慢过来的,最初我在中国时是通过伪文字创作的大型水墨画,那么离开中国后,我感觉文字不能代表一个物质世界,所以在到了美国后,开始对物质感兴趣,在实践了一段时间后,逐渐开始落在人体物质上面,因为我认为这才是人本身的材料。1988年开始使用人体材料。经血便是是从1988、1989年开始收集的。

I ART:今年你做了一个很大的作品——《大众当代艺术日/基因与蜕变》。

谷文达:这件作品是在佛山做的,与瑞安集团以及香港的艺术公司合作,是一个大型公共参与的行为艺术,前后筹备了一年时间,花费了大概近千万的费用。龙美术馆王薇是我这次作品的纪录片的独立制片人。这件作品是由1060个三年级的孩子在1000平米的红绸上写《孝经》,基本上是每个人写一个字。

我还在计划的作品是一个新的山水画——《还我河山》。两个材料:用太湖被污染的水(蓝藻的水)来画水,用重金属污染的土来画山,通过小孩子来完成,还我一个自然的山水。(采访/撰文:李宁 谷文达肖像摄影师:Jung-sun Kim)