低场磁共振3D动态增强血管造影的临床应用

2015-01-19武志勇韩杰

武志勇 韩杰

低场磁共振3D动态增强血管造影的临床应用

武志勇 韩杰

目的 总结低场磁共振3D动态增强血管造影(3D-DCE-MRA)在体部大血管成像方面的技术方法,并进一步推广应用。方法 对36例患者经静脉团注射给药行动态增强血管造影,通过对造影剂剂量、注射方法、扫描时间的控制,一次屏气完成靶血管的三维数据采集,经MIP血管后重建处理,得到颈动脉、胸腹主动脉、髂血管及门静脉的血管影像。经过两名高年资医师双盲阅片,与高场3D-DCE-MRA或DSA相对照,进行分析比较。结果 35例均可清晰直观的显示上述大血管的形态结构(1例失败),并在一定程度上显示血管腔内的病变,能够为临床血管性疾病的诊断提供有价值的诊断依据。结论 低场磁共振3D-DCE-MRA的技术关键是扫描时刻的把握,其在大血管成像方面同样具有较好的临床价值,值得推广应用。

低场磁共振;3D动态增强血管造影;大血管疾病临床诊断

1 资料与方法

1.1 一般资料 总结36例低场3D-DCE-MRA病例,男23例,女13例;年龄21~60岁,平均年龄46岁。其中包括颈动脉13例、胸腹主动脉15例、髂血管5例及门静脉3例。36例均使用美国GE公司0.2T永磁开放式磁共振机扫描,选用Fast TOF-SPGR序列采集原始图像,在短时期内一次屏气完成靶血管的三维数据采集,然后采用MIP进行3D血管后重建处理。另外选4例1.5T超导磁共振3D-DCE-MRA图像,与低场3D-DCE-MRA图像对比。

1.2 方法

1.2.1 造影剂及用量:使用顺磁性对比剂钆的螯合物,常用的是小分子颗粒Gd-DTPA。用量一般为0.2~0.3 mmol/kg体重。如成人颈动脉20 ml(为避免静脉污染适当减少用量),主动脉30 ml,下肢动脉30 ml,门静脉及下腔静脉30或45 ml。

1.2.2 注药速度:3 ml/s,采用9~12G穿刺针肘静脉穿刺,高压注射器或手推造影剂,快速推注并追加注射50 ml 0.9%氯化钠溶液,会起到更好的团注效果。

1.2.3 扫描延迟时间:从造影剂开始注射即刻计时,到启动扫描的时间为扫描延迟时间。不同部位的血管成像,扫描延迟时间不同,如颈动脉13 s左右,主动脉24 s左右,根据患者心功能情况延长或缩短1~3 s,肾动脉18 s,门静脉40 s,下腔静脉45 s。

1.2.4 扫描定位:各部位的血管3D-DCE-MRA均为冠状位采集原始图像,如肾动脉成像时,冠状定位范围不必过大,包括主动脉及肾脏的一部分即可。颈动脉成像时,冠状定位下界范围要包括弓上血管,上界包括至椎基底动脉汇合处。胸主动脉成像时范围要够大,升主动脉、降主动脉均包括在内。

2 结果

2.1 造影效果 36例行3D-DCE-MRA,35例均获得满意效果,1例因造影剂注射外漏而失败。

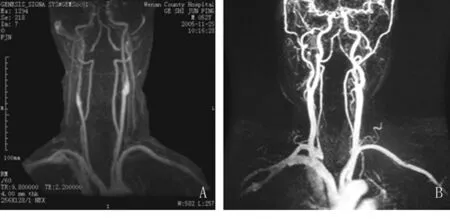

2.2 与高场3D-DCE-MRA图像对照 经两位高级职称的诊断医师双盲阅片,与高场3D-DCE-MRA图像对照进行评价,其中颈动脉13例,对颈总动脉分叉处、颈内动脉及椎动脉显示清晰;胸腹主动脉15例,可清晰显示腹腔干、肾动脉、肠系膜动脉等主要分支;髂血管5例及门静脉3例,可显示髂动脉血栓和门静脉高压。并同时与高场3D-DCE-MRA对照,二者对上述血管的显示无明显差异。见图1~4。

3 讨论

磁共振血管成像包括非造影增强血管成像和造影剂增强血管成像。前者分为时间飞跃法MRA及相位对比法MRA,其具有无创、无辐射、不用对比剂的特点,广泛应用于血管性病变的诊断中。但因扫描时间长及饱和效应,使得血流信号下降,血管分支显示不佳。后者(即3D-DCE-MRA)通过注射顺磁性造影剂,缩短血液T1值,使血流呈高信号成像,是在短时间内一次屏气完成靶血管的三维数据采集,不仅大大缩短了扫描时间,而且避免了血管扭曲、湍流及慢血流等所致的信号丧失,血管成像清晰,空间分辨率高,明显提高了图像的效果及诊断的准确性[2]。

图1 高、低场MR骼血管成像

图2 高、低场MR颈部血管成像

图3 高、低场MR腹主动脉成像

图4 高、低场MR门脉血管成像

3.1 技术关键 3D-DCE-MRA血管成像技术是通过注射顺磁性造影剂明显缩短血液T1值,提高血流信号,从而克服常规MRA因血流部分饱和与湍流造成信号丧失的缺点。使用快速序列,在短时间内完成靶血管的多期扫描,消除了层面错位伪影,克服了普通增强MRA扫描时间长的缺点,可以显示靶血管不同时相的MRA像。使诊断更加准确、可靠。此技术的关键是确定目标血管的造影剂峰值时间,并在此时刻采集、填充 K-空间中心区域的 MR 信号[3]。因此,3DDCE-MRA扫描时刻的把握最为重要,为此要明确以下两个方面的问题:(1)目标血管的峰值时间;(2)K-空间中心区域MR信号何时采集。并且保证二者为同一时刻。

3.1.1 目标血管的峰值时间=1/2注射时间+循环时间 造影剂注射时间=造影剂总量/注射速率。造影剂用量一般为0.2~0.3 mmol/kg。如成人颈动脉约20 ml,主动脉约30 ml,下肢动脉约30 ml,门静脉及下腔静脉约30 ml或45 ml。注药速率为3 ml/s,注射时间约为10 s左右。循环时间是指造影剂由肘静脉到达目标血管的时间。胸内各大血管循环时间,并结合实际工作经验逐步总结得出不同部位目标血管的造影剂峰值时间。

3.1.2 K-空间中心区域的数据何时采集 低场MR所采用的3D SPGR一次采集的时间约为20 s,K-空间填充方式为循环对称填充,中心区域的数据是在扫描时间的一半进行填充的,即启动扫描后约10 s。因此扫描延迟时间=目标血管的峰值时间-1/2扫描时间(10 s)。由此可以得出扫描延迟时间为:循环时间+1/2注射时间-1/2扫描时间,与安宁豫的扫描延迟时间=循环时间 +1/2(注射时间-扫描时间)是一致的[1],在此时刻启动扫描作为第一期扫描,随后可进行第二期、第三期扫描。例如3D-DCE-MRA在腹主动脉成像时,从推药开始计时,约第15秒开始动脉期扫描,第45~50秒时开始门脉期扫描,如想同时观察门脉和下腔静脉,可以在动脉期扫完后等到第60秒时扫描。这样不仅可以对动脉成像,还可以对腹部静脉系统成像。值得提出的是以上这些仅是一个理论数据,具体再根据患者的年龄、性别及心功能状态酌情加减而定,鉴于手推造影剂速度略缓,一般比理论数据晚1~2 s扫描,需要操作者不断总结摸索,灵活掌握的。

3.2 与其他影像学检查方法比较 (1)与DSA比较:虽然目前公认DSA为诊断血管性疾病的“金标准”,但DSA是有创性检查,操作比较复杂,有辐射,使用碘造影剂,且对操作者技术要求高,其不能同时显示动静脉影像,显示的范围小或者局限于插管血管范围,DSA不能直接显示闭塞血管的远端情况,不能显示血管以外的组织结构,而3D-DCE-MRA无创、简便、安全、无辐射,重建图像能任意角度旋转使更多的侧支血管同时显示,使用的钆造影剂过敏率低、肾毒性小[4],且费用低。能够显示血管周围组织结构。(2)与CT血管造影(CTA)比较:CTA可清晰地显示血管与周围组织的关系,但CTA也有较大的X线辐射损害、三维重建受高密度骨重叠影响、使用碘对比剂等缺点。且X线对人体的辐射问题日益受到重视。(3)与彩色多普勒检查比较:彩色多普勒检查对浅表部位的血管显示尚可,在胸腹部大血管方面易受到骨骼、肠管气体的干扰,另外不同操作者的熟练程度对血管疾病的准确诊断影响较大,且不能给临床提供直观的血管形态学影像。(4)与非造影增强MRA比较:非造影增强MRA易受血流动力学的影响而出现血流中的质子群相位散失,导致血流信号丢失,常出现假阳性或夸大狭窄的现象。而3D-DCE-MRA不依赖流空效应成像,避免了湍流和涡流现象,提供的信息较确切可靠。

3.3 技术优势 3D-DCE-MRA具有以下优点:(1)通过注射顺磁性造影剂,明显缩短血液T1值,提高血流信号,克服了常规MRA因血流部分饱和与湍流造成信号丧失的缺点。(2)使用快速序列,一次屏气完成靶血管的三维数据采集,不仅消除了层面错位伪影,而且可以显示靶血管不同时相的MRA像。(3)3D扫描提高了MRA图像的空间分辨率和多轴位重建图像的质量。

总之,3D-DCE-MRA血管成像技术的关键是正确把握扫描时刻,严格规范操作流程,只有这样才能得到良好的血管影像。因此,低场MR机并不是只能做低级成像,象3D-DCE-MRA这样的高级应用,只要能规范严密的操作,掌握好扫描时间,不断实践总结,把握技术要领,同样也能得到较理想的血管成像效果,作为一项无创的检查手段,为临床血管性疾病的诊断提供有价值的依据,该技术值得在基层医院低场磁共振用户推广。

1 安宁豫.三维增强磁共振血管造影技术和临床应用.中国医学影像学杂志,2004,12:6.

2 葛雅丽,郑敏文,张劲松,等.动态增强磁共振血管成像技术及应用优势.临床放射学杂志,2003,22:9.

3 周康荣,陈祖望主编.体部磁共振成像.第1版.上海:上海医科大学出版社,2000.54.

4 Martin-Prince R,Tomas-Gust M,Jogen Debadin F,et al.Translator:Liang Changhong,Huang Biao,Zeng Hui,3D-Dimension Contrast-Enhanced MR Angiography.Beijing:Science Press,2000.18.

R 814.46

A

1002-7386(2015)15-2302-03

10.3969/j.issn.1002 -7386.2015.15.020

053000 河北省衡水市第二人民医院影像科(武志勇);河北省衡水市第四人民医院功能科(韩杰)

无创或微创血管成像技术近年来有较大发展,加上计算机3D重建技术的发展使之日臻完善。目前CT、MR大血管造影重建技术已比较成熟,有取代常规有创血管造影的趋势。3D动态增强磁共振血管成像(dynamic contrast enhanced MRA,DCE-MRA)具有无创、无辐射、造影剂无肾毒性、空间分辨率高等优点[1],广泛应用于高场强MR机。但对于基层医院来说,使用的多是低场强MR机,由于场强的限制,对3D-DCE-MRA技术的应用普遍缺乏信心,未能广泛应用。通过总结2003至2009年在低场MR机上3DDCE-MRA的应用体会,旨在讨论其技术要点,推广低场磁共振3D-DCE-MRA技术。利用该技术同样可以得到较为理想的大血管成像,可以了解体部大血管的形态,发现有无畸形、狭窄及侧枝循环,可作为有创的血管成形手术之前的筛选检查。

2014-12-14)