当前国内叙事学文本批评中存在的问题分析

——以格雷马斯的符号矩阵理论为例

2015-01-16杨洪敏

杨 洪 敏

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

当前国内叙事学文本批评中存在的问题分析

——以格雷马斯的符号矩阵理论为例

杨 洪 敏

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

当前国内叙事学文本批评中存在一定问题,如不加以澄清,对叙事学研究大有影响。以最常用的格雷马斯符号矩阵理论为例,发现存在对该理论表述上的准确性问题、对理论本身的误读以及机械套用现象。由于西方叙事学与中国叙事学的对接问题仍比较突出,因此,如何实现两种知识体系的有效通约性是当前叙事学研究需要完成的任务。

叙事学;文本批评;符号矩阵理论;问题

在西方叙事学中国本土化过程中,国内学者运用叙事学理论解读具体文本的研究日益增多,并取得了可喜的成绩,但也存在一定的问题。这些问题有的具有个别性,有的则具有普遍性。为了对这些问题加以澄清,下面以格雷马斯的符号矩阵理论的运用为例加以详细说明。之所以选择格雷马斯的符号矩阵理论,是由于当前国内叙事学文本批评中,根据笔者的统计,最多的是格雷马斯的符号矩阵和行动元模式。

一、对格雷马斯符号矩阵理论表述的准确性问题

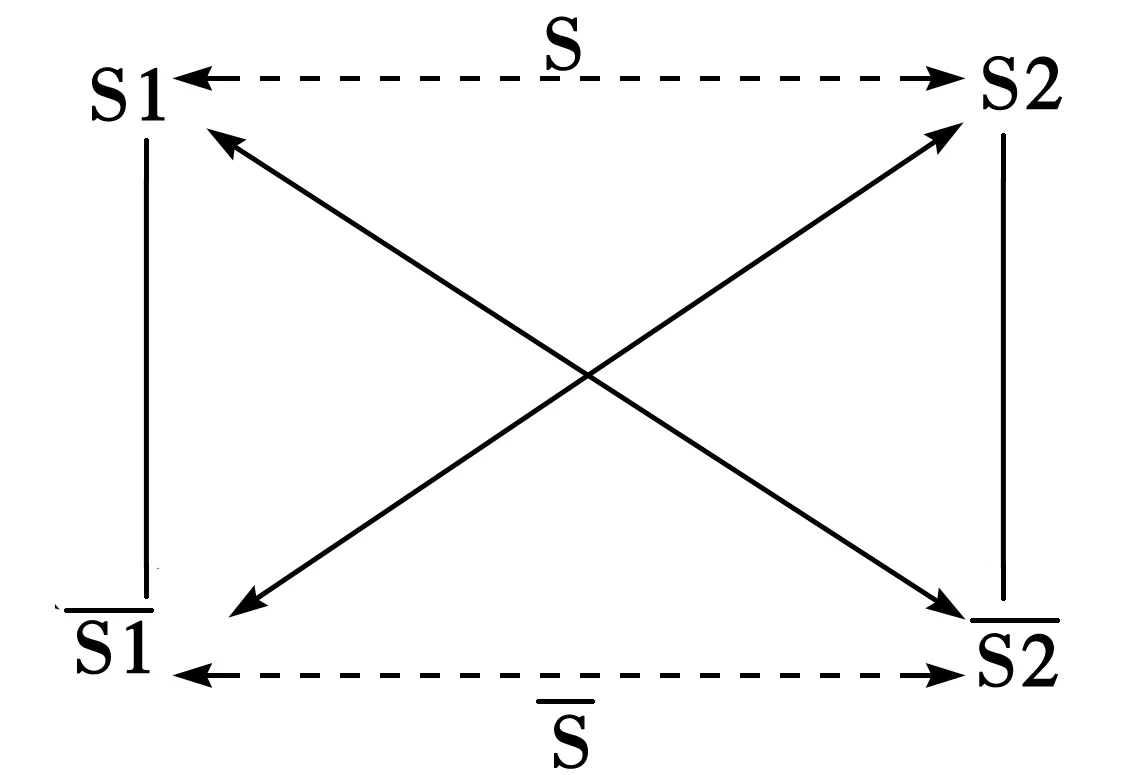

笔者所讲的表述准确性问题,是指在目前对格雷马斯的符号矩阵理论中关于逻辑项之间关系的表述上,国内学者使用了多种表达,有的甚至多有含糊之处,极容易引起误解。为了直观说明,首先列出符号矩阵图(图1):

图1 符号矩阵图

图2 格雷马斯符号矩阵理论英文表述图

在该图中,三种关系分别表述为“relation of contradiction”、“relation of contrariety”、“relation of complementarity”。显而易见,国内学者在理解“contradiction”和“contrariety”上存在一定问题,从而对读者造成了一定困惑。如一些国内著名学者的如下论述(参见图3):“格雷马斯……提出了解释文学作品的矩阵模式,即设立一项为X,它的对立一方是反X,在此之外,还有与X矛盾但并不一定对立的非X,又有反X的矛盾方即非反X,即A与B、-B与-A之间属于对抗关系,A与-B、B与-A之间是互补关系,A与-A、B与-B之间是矛盾交叉关系。”[2]49

图3 国内一些学者表述矩阵模式图

上面论述中很容易引起歧义的是:既然X的“对立一方是反X”,说明两者的关系是“对立”,后面又讲“A与B、-B与-A之间属于对抗关系”,这里显然对横轴关系使用了“对立”和“对抗”两种表述。而根据格雷马斯的理论,两者本质上相同,应规范为一种表述。而“对立”和“对抗”在汉语中的意义明显是不同的,“对抗”比“对立”程度更严重。对于对角线关系:“有与X矛盾但并不一定对立的非X,又有反X的矛盾方即非反X”;“A与-A、B与-B之间是矛盾交叉关系。”显然实际上使用了三种表述:“矛盾但并不一定对立”、“矛盾”、“矛盾交叉”,这里的问题除了应规范为一种表述外,主要是“矛盾但并不一定对立”的表述本身在逻辑上讲不通,因为按照对“矛盾”的解释,矛盾即“非此即彼”,“矛”与“盾”两者一定是“对立”的。“矛盾交叉”这一表述也不太严谨。此外,还有著作[3]204将横轴项表述为“对立”,将纵轴项表述为“无关系”。

为了厘清上述表述,我们不妨着眼于格雷马斯的理论本身。“格雷马斯文学符号学理论中最著名的是‘符号矩阵’,它源于对亚里士多德逻辑学中命题与反命题的诠释。”[2]49为此,让我们引入亚里士多德的“逻辑方阵”:下图(图4)[4]65-66所示为表示A、E、I、O之间四种真假关系的“逻辑方阵”。

图4 逻辑方阵图

显然该图对各逻辑项分别表述为“反对关系”、“矛盾关系”和“从属关系”。笔者认为可以此为依据翻译格雷马斯的符号矩阵,因为这就实现了与逻辑学知识的通约性。另外,鉴于当前学者已经使用的方便(如《论意义:符号学论文集》一书[5]使用“反义”和“蕴含”的表述),笔者认为“反对”和“反义”、“从属”和“蕴含”可以通用,其余表述则一概不采纳。这样也就基本符合格雷马斯 “relation of contrariety”、“relation of contradiction”、“relation of complementarity”三种关系的含义。

在此基础上,笔者认为还要从逻辑上细致区分“矛盾关系”和“反对关系”的差异。笔者下图(图5)举例分别直观表示两者的区别:

图5 矛盾关系与反对关系对比图

明显看出,矛盾关系中双方构成全集,非此即彼;而反对关系中双方处于排斥,但对于全集而言,不是非此即彼,存在不属于两者的第三种情形。以交通信号灯为例:“红灯”与“绿灯”构成反对关系,因为还有“黄灯”状态;而“红灯”与“非红灯”构成矛盾关系。

二、对格雷马斯符号矩阵理论的误读

除了上述所论及的表述的准确性问题外,对理论的误读也是值得引起重视的一个方面。如果说准确性只是翻译造成的,而误读则直接导致理论的错误。最明显的来自于朱立元主编的《当代西方文艺理论》(华东师范大学出版社1997年版)中对格雷马斯符号矩阵的解释说明。鉴于该书的重要学术地位,有必要对之进行澄清。下图是该书中使用的符号矩阵图:

图6 《当代西方文艺理论》使用的符号矩阵图

书中作者说明了图式的四项:“在格雷马斯看来,文学故事起于X与反X之间的对立,但在故事进程中又引入了新的因素,从而又有了非X和非反X,当这些方面因素都得以展开,故事也就完成。”[6]253在该图中,明显可以看出,图中X项的对角线应为非X,反X项的对角线应为非反X;而书中将两项颠倒了,将X项的对角线设为非反X,将反X项的对角线设为非X。

为了详细说明,书中还特别引用了美国文论家杰姆逊在《后现代主义与文化理论》一书中对中国古典小说《聊斋志异·鸲鹆》运用该理论进行的解读,并列出了以下图式(图7):

图7 《鸲鹆》解读图

仔细比较二图,很明显杰姆逊的图式是正确的。这一点已引起一些细心读者的注意,指出该书中提供的图式“影响广泛,很多文学理论书籍都采用了这一图式。但是这里明显存在一个矛盾,在这个图式中第一项为X,第二项为反X,第三项为非反X,第四项为非X。而在杰姆逊所作的分析中,第三项为非人,第四项为人道,也就是反人的矛盾项,即非反人。若将人再抽象为X,则第三项为非X,第四项为非反X。所以在第三项和第四项的位置安排上正好是颠倒的。综上所述,《当代西方文艺理论》所引图式,一方面与所引用的杰姆逊的论据是不相符合的。”[7]

值得说明的是:上述错误在一定程度上造成国内类似研究的误区。如有学者[8]在研究斯坦培克的《菊花》时,首先按照人物关系得出了以下分析图(图8):

图8 某学者的《菊花》人物关系图

在该图的基础上,该学者从意义角度按照“女人”和“反女人”进行了深层分析,认为“伊莉莎的女人性和亨利的反女人性因素之间的二元对立是故事的基本线索,菊花和补锅匠是故事发展中引入的辅助因素,菊花的非女人性是故事发展的支撑点,而补锅匠的非反女人性则是故事发展的催化剂。这四个义素相互之间的二元对立关系、两个义素群之间的对立关系、各义素群内部的统一关系以及义素的动态发展变化使故事产生了丰富的内涵”[8],从而得到以下图式(图9):

图9 某学者对《菊花》所作的深层分析图

显然,该图中的三、四项是颠倒的,“女人”的对角线应当是“非女人”,“反女人”的对角线应当是“非反女人”,这和《当代西方文艺理论》一书中提供的矩阵图的错误是一样的。

三、对格雷马斯符号矩阵理论的机械套用现象

机械套用是当前对西方叙事学理论运用中出现的一个很普遍的现象,国内很多研究热衷于引进一个理论模型,然后将一个中国文本进行一一对应,而对于理论深层的意义挖掘不够。对格雷马斯符号矩阵模型的套用现象是十分明显的,笔者搜索了关于格雷马斯的研究文章,大多均属于这种情形,最突出的是寻找作品中的某一人物进行四项对应。如在研究《彼得堡》时,往往将“杜德金”、“参议院”等人物地名进行简单对应,从而可以得到以下图式(图10)[9]:

图10 国内套用格雷马斯符号矩阵模型研究《彼得堡》图

这种图式是目前国内研究的主要形态,这对文本的分析固然是必要的,但有必要进一步深化。正如有学者所指出的那样:“然而在很多用此模式的文本批评中却存在生搬硬套、墨守成规、亦步亦趋的教条倾向。其表现为将一文本断章取义,抽出四个人物形象,然后将此四人与符号矩阵中的四项做简单的对应,然后进行分析……虽然有一定的意义,但并不是符号矩阵的精髓所在。”[7]

那么,符号矩阵的精髓是什么呢?显然是为了呈现文本深层的意义,因此应当将矩阵中的四项进行意义赋值。当然,如果人物符号能代表一种价值时,这种对应也是正确的,但是不再从意义的角度使用人物符号,而仅仅以人物符号满足四项时,这种分析则是肤浅的。这里还以杰姆逊对符号矩阵具体实践为例,他对《聊斋志异·鸲鹆》中的分析图式中运用了“主人”、“鸟”、“王爷”等人物,其实杰姆逊是在“金钱”、“权势”、“友谊”等意义角度使用人物符号的。为了说明意义赋值的重要性,再看杰姆逊对康拉德的《吉姆爷》的分析,他使用了“价值”和“行动”,行动是做事取得成功, 价值是体现在朝香客的被动性中的意义,从而得到以下图式(图11)[10]130-131:

图11 杰姆逊对《吉姆爷》的分析图

可见,在该图中,深层的是意义分析,人物符号处于第二层面。也就是说,人物只是意义的体现者:“非价值与非行动的结合是坐在甲板座椅上的人, 非行动和价值的结合是朝香客, 行动和非价值的结合就是虚无主义的冒险家, 而价值和行动的结合则是作者找到的吉姆爷。”[7]而国内学者大都习惯于人物层面的赋值,比如在对《祝福》的分析中,就将X项赋值为被压迫者祥林嫂,反X项赋值为压迫者鲁四老爷,非X项赋值为非压迫者柳妈,非反X项赋值为帮手“我”。对立项是被压迫者和压迫者的阶级斗争,这样的分析在符号矩阵的面纱下依然是我们熟悉的社会学批评。

有学者从“问”的角度进行分析,得到以下图式(图12)[7]。

图12 某学者对《祝福》的分析图

这种研究将意义研究放在首位,在此基础上进行人物分析,而不是仅仅进行人物关系的简单对应和归类,这是国内研究需要提倡的。

四、对当前国内叙事学文本批评中存在问题的思考

最后值得说明的是,不仅仅对于格雷马斯的符号矩阵理论存在上述现象,对格雷马斯的行动元模式、普洛普叙事功能的分析也存在类似的问题,特别是机械套用情况:往往在文本中寻找主体、客体、帮助者、发送者进行对应;总是习惯于套用序列并寻找类似的叙事功能。这种研究固然是必要的,但更应在此基础上思考这些方法中蕴含的深层意义。

本文分析虽然是以格雷马斯的符号矩阵理论为例,但是揭示出文本批评中存在的一个普遍性问题。就目前而言,西方叙事学本土化过程中存在的问题还包括:过多依赖热耐特的术语,其中又以叙述者、叙述视角、叙述人称和叙述时间为主;对叙述声音、叙事层次、叙述进程关注很少;鲜有将叙事话语和故事结合,提炼出有效叙事规律;多采取静态的角度,未将阐释语境纳入到文本解读,等等。

上述问题从本质上讲是一个文化对比和影响研究需要认真对待的问题。从表面看是翻译的问题,而从深层看,则是如何对待西方话语中心主义的问题。正如有学者指出的那样:“放弃对中国文人根性的本土化探求而求助于简单嫁接西方理论是无法深入澄清问题的。影响研究在此成了低级的形式逻辑游戏。平行研究的意旨虽然是一种开放式的交流,但长期以来其范式和框架都追随西方,这套结构背靠着抽象的普遍性的形而上假设和演绎逻辑和形式理性的思维根子。”[11]尤其值得说明的是,由于西方叙事学与中国叙事学的对接问题仍比较突出,因此如何实现两种知识体系的有效通约性,这是当前叙事学研究需要完成的任务。

[1]Martin McQuillan.The Narrative Reade[M].London:Routledge,2001.[2]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010.

[3]杰拉德·普林斯.叙述学词典[M].上海:上海译文出版社,2011.

[4]南开大学哲学系逻辑学教研室.逻辑学基础教程[M].天津:南开大学出版社,2009.

[5]格雷马斯.论意义[C]//符号学论文集.吴泓缈,冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2011.

[6]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[7]康建伟.对“符号矩阵”在文学批评实践中的反思[J].中北大学学报,2008(1).

[8]姜淑芹,严启刚.简析《菊花》的叙事结构[J].外国文学研究,2005(2).

[9]管海莹.《彼得堡》的多元叙事结构[J].俄罗斯文艺,2011(4).

[10]杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[11]上官儒烨.对弗朗索瓦·于连的汉学研究的研究[D]. 成都:四川大学, 2006.

【责任编辑:郭德民】

2015-08-12

杨洪敏(1981— ),女,内蒙古乌海人,讲师、博士生,主要从事比较文学与世界文学研究。

I0-03

A

1672-3600(2015)11-0069-04