对火灾后天津红星国际广场1#地块地下室房屋结构检测分析

2015-01-16

近年来建筑物火灾事故频发,造成了极大的财产损失和人员伤亡,其造成的损失约为地震灾害的5倍。火灾对建筑结构的损伤轻则致使混凝土结构构件起鼓、开裂或脱落,影响建筑物的正常使用性能;重则导致混凝土构件变形、承载能力降低,甚至断裂失效,影响建筑物的安全性。如何科学地检测分析火灾后建筑结构的损伤程度并作出修复加固方案,有着极大的经济和现实意义。

1 建筑结构火灾后的检测及其评估鉴定

由于大多数建筑结构具有一定的耐火性,在及时进行扑救后一般不会被烧毁或倒塌,但结构构件的性能会发生变化,所以火灾事故后的首要工作是进行现场调查和检测并详细的了解火灾结构的设计、材质、施工质量和使用条件等情况,对结构损伤程度的鉴定和加固处理尤为重要。

对火灾后建筑结构的检测,一般采用以下方法。

1)火灾现场调查。进行火灾现场调查的主要目的是为检测准备第一手资料,调查的主要内容有过火范围调查;建筑物的原始情况调查,建筑物的设计图纸和相关资料。

2)外观检查。对整个受灾空间外观上的受害状况进行检查,主要的检查内容有建筑物的烧毁情况;受火区域的混凝土变色;过火区域的混凝土爆裂脱落情况;混凝土结构构件裂缝情况;混凝土碳化深度。

3)钻芯法检测。钻芯法是目前国内外结构强度检测的有效方法,它可以直接地判断取样区的混凝土实际强度,还能提供所取部位的一些内部情况。但由于火灾后构件内部受到不均匀温度的影响,损伤严重时施钻困难及取芯样数量的限制性等,其不能评定整个构件的混凝强度。

4)综合评估。由于房屋的构件在火灾后已受到不同程度的损坏并考虑为今后的修复加固提供可靠的依据,对构件的损坏级别表里结合,里外结合的方式进行核对,以做出各种类型构件的最终等级评定。

2 工程实例

天津红星国际广场1#地块工程建筑面积119 336 m2,建筑内容包括写字楼、酒店和裙房,其中写字楼为29层,酒店为24层,裙房为4层,地下室为2层。建筑结构形式为框架-核心筒。

2.1 火灾情况

此次火灾发生的部位是红星国际广场1#地块地下室,其建筑平面近似呈矩形,南北朝向,平面最宽处的轴线尺寸为112.95m,最长处的轴线尺寸为127.80m。地下室分为2层,其中地下2层为人防地下室,层高为4.80m;地下1层的层高为6.00m,基础采用桩基础,柱下设独立承台。上部承重结构为钢筋混凝土框架-核心筒结构。施工平面通过两道宽为1m的伸缩缝分为3个区域:北区、中区和南区。

火灾发生时,该地下室正处于结构施工阶段,地下2层结构混凝土浇筑完毕(模板局部拆除),地下1层处于梁板钢筋绑扎阶段,北段局部混凝土浇筑完成。

墙、柱、梁、板施工模板体系(木制模板)未拆除,大火沿未拆除模板进行蔓延式燃烧,整体由北侧向南侧蔓延,火源距混凝土表面较近,但由于地下室属于密闭空间,氧气不足,可燃物较少,单构件过火时间较短。

2.2 综合评估

根据1#地块地下室所用的建筑材料、火灾分布等情况,制定相关检测方案。首先进行外观检查:各区结构构件烧毁情况;构件受火后的颜色变化、碳化深度;外观上有无空鼓、脱落、露筋和爆裂等情况并定出初步级别。然后根据外观检查结构,分区抽查部分构件,进行钻芯法检测,以了解不同类型的构件的损伤情况,为火灾后结构的修复加固和应用提供依据。

2.2.1 各区混凝土表面损伤情况

此次火灾发生时是由北区向南区进行蔓延,所以北区混凝土结构构件过火面积较大。局部框架柱、墙等构件混凝土保护层脱落较多,楼板混凝土保护层大面积脱落,钢筋外露,见图1。核心筒部位的墙体内侧混凝土自基础底面至地下2层顶板范围内混凝土保护层全部脱落,钢筋外露,见图2。

图1 北区墙体混凝土表层脱落

图2 火灾后的北区核心筒部位

中区的受损情况与北区相近,在该区域内仅于邻近出料口部位处楼板及梁未出现受损,但该处混凝土结构构件表面已熏黑,见图3。其余过火区域部位构件表层混凝土保护层脱落,钢筋外露。

图3 中区混凝土结构构件

南区的受损情况是3区中相对较轻的,受损区域内楼板及梁混凝土保护层局部脱落,钢筋外露处占受损区域的50%左右。其中南区的C-10~A-1轴与C-A~C-E轴之间的闭合区域未受到火灾的影响。

本次火灾在进行灭火时采用的是上部喷水降温的方式,使得顶板混凝土的底部和顶部之间温差过大,上下面温差的不均匀导致混凝土保护层开裂较多,致使其混凝土保护层脱落。

北区、中区和南区过火区域中未脱落的柱、墙表面混凝土存在轻微裂缝,梁、板等构件未发现可见的挠曲变形。这是因为在火灾发生时,地下室正处于结构施工阶段,此时上部荷载较小,所以结构未产生可见的挠曲变形。但在进行后期的加固设计和施工时应考虑后期荷载增加后对结构的影响。

2.2.2 各区混凝土表面温度

北区过火区域的楼板及梁普遍存在混凝土保护层表层脱落、颜色浅灰白、显浅红色,经锤击反应,声音发闷,混凝土表层粉碎。根据CECS 252—2009《火灾后建筑结构鉴定标准》附录B,表明直接受火灾烧灼的混凝土结构构件表面曾经达到温度介于500~600℃之间。

中区过火区域的楼板及梁虽也普遍存在混凝土保护层表层脱落的现象,但其颜色灰白、显浅黄色,经锤击反应,声音发闷,混凝土表层粉碎。依据CECS 252—2009附录B可知直接受火灾烧灼的混凝土结构构件表面曾经达到温度介于400~600℃之间。

南区的柱、墙混凝土多处脱落、表面颜色灰青,近视正常,混凝土未脱落的竖向构件存在轻微裂缝,经过锤击反应,声音洪亮、表面未留痕迹。依照CECS 252—2009附录B,表明直接受火烧灼的混凝土结构构件表面曾达到的最高温度为200℃。

2.2.3 混凝土强度及碳化深度

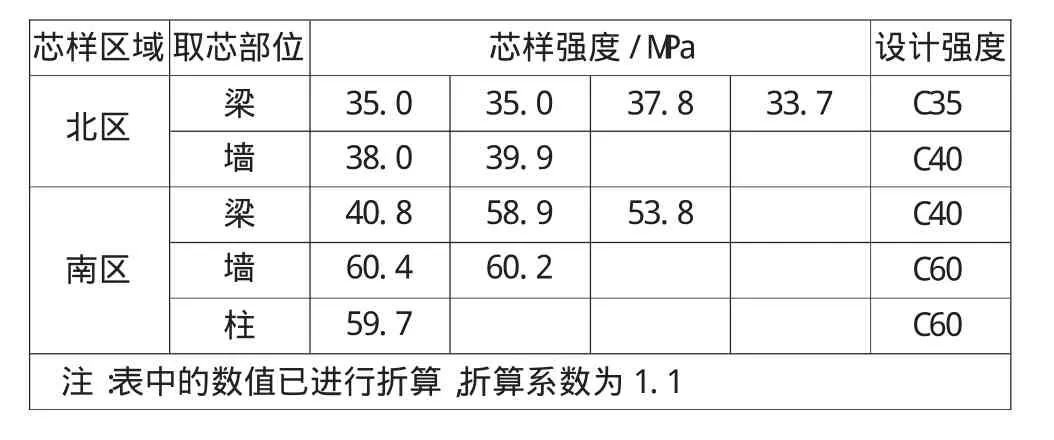

对火灾现场较为严重的部位采用钻芯法进行检测,检测结果见表1。

表1 现场所取芯样强度

由表1的数据,可知:

1)南区梁的芯样数据偏高,这是因为采用的混凝土为泵送商品混凝土,由于其坍落度的影响,使得本是浇筑柱的C60混凝土流向C40的梁,所以其强度出现异常;

2)与设计强度相比,火灾后选取部位的混凝土强度基本还可进行使用,不需进行拆除,但应考虑过火后混凝土截面减小对构件强度的影响以及其内部性能的变化对耐久性的影响。

经过对采集的芯样现场进行混凝土碳化深度检测显示,构件碳化深度较浅,均低于5mm。

2.2.4 钢筋强度和配置分析

由于高温冷却后钢筋的屈服强度和抗拉强度与常温下基本相同,降低有限,而且高温冷却后钢筋的延伸率基本能够恢复到原来的塑性状态。现场对混凝土脱落部位现场切割钢筋进行力学实验,实验结果表明检测点钢筋的力学性能未发生明显的变化。

经现场采用钢筋扫描仪检测,柱构件纵向钢筋配置、箍筋配置均满足设计及施工验收规范要求。

3 结论及建议

综合以上对受灾后1#地块地下室的现场调查和关于受灾后的混凝土及钢筋的相关分析发现:北区、中区和南区的梁、板等混凝土结构构件火灾后发生截面削弱,构件的碳化深度较浅,梁、柱、板、墙未发生明显的变形并得出以下结论:

1)经复核验算并考虑火灾对材料强度和构件变形的影响及高温混凝土自然冷却后钢筋与混凝土粘结强度的折减等因素,得到火灾后截面削弱的混凝土构件抗力与作用效应比 (R/S)>0.95、<1.0,参考CECS 252—2009第6.2.5条第3款可知对于过火后的混凝土结构构件经加固措施处理后可正常使用;

2)现场可以进行地下二层的土方回填工作;

3)地下室加固和地上结构可以同时进行施工,但建议由相关设计部门给出上部施工限定条件。

经过对红星国际广场1#地块地下室房屋结构火灾后结构的检测分析,对其后续检测工作提出以下几点建议:

1)建议增加对墙、柱等重点部位的相关检测内容,以更加了解灾后结构构件的性能;

2)建议增加对过火后混凝土的内部缺陷检测;

3)建议考虑火灾对人防结构的影响,其相应的加固方案得到人防质监站的认可。

[1]吴文法,王洪勇.混凝土结构抗火发展现状及研究的主要内容[J].山西建筑,2007,(20):53-54.

[2]芦政阳.某厂房火灾后建筑结构安全性检测鉴定[J].建筑监督检测与造价,2014,(4):34-40.

[3]丁志强,刘其华,刘定强.火灾后房屋结构安全检测与鉴定[J].山西建筑,2011,(5):40-41.

[4]马建琼,尹加德.建筑结构火灾损伤检测[J].云南大学学报(自然科学版),2000,(S1):114-117.

[5]CECS03:2007,钻芯法检测混凝土强度技术规程 [S].

[6]CECS 252:2009,火灾后建筑结构鉴定标准 [S].

[7]GB 50204—2002(2011版),混凝土结构工程施工质量验收规范[S].

[8]GB 50292—1999,民用建筑可靠性鉴定标准[S].