物联网及其在煤矿电气设备安全中的应用研究

2015-01-12张全柱

马 娜,张全柱

(华北科技学院 信息与控制技术研究所,北京 东燕郊 101601)

1 物联网概念的发展

目前,各个领域的学者专家由于研究侧重面的不同,对物联网的定义有着不同的解读。物联网的准确定义在当前还没有达成共识,随着对物联网研究应用的深入,物联网的概念也在被发展扩充。

1999年,物联网(Internet of Things, IoT)的概念由美国麻省理工学院(MIT)的自动识别中心(Auto-ID Lab)提出[1],为了实现所有物品的智能化管理,在无线传感器网络和射频识别技术的基础上,通过赋予物品唯一的编号,利用微小的信息感知识别装置将物品与互联网连接起来,以获知物品的状态信息。

2005年,在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)上,正式出现了“物联网”这个概念[2]。国际电信联盟(ITU)的报告《ITU互联网报告2005:物联网》将物联网的概念定义为万物的连接,并将物联网的连接维度扩展到任何时间、任何地点、连接任何物品。

2009年,欧盟规划了物联网发展路线[3],并在其计划中将物联网定义为“基于规范、互通的通信协议,具有自我调节配置能力,将所有物品进行特定编码,赋予物理特性,可以实现无缝连接、信息共享的全球性动态网络”。

2010年,在中国的《政府工作报告》[4]中,物联网的定义是通过各种各样的信息传感设备、通信协议和接口,把具有标识的物品与互联网连接起来,对物品的种类、位置、状态等信息进行感知,实现智能化管理的一种网络。物联网是互联网的延伸和扩展。

综合比较上述物联网的定义,可以认为,物联网是将物理空间的信息进行感知整合,与信息空间进行交互,从而实现这两个空间的渗透与融合。物联网的基本功能可以概括为泛在感知、交互融合、智能处理、控制反馈,达到实时控制、精确决策、科学管理之目的。

2 物联网体系结构研究

对于物联网系统而言,体系结构用以说明组成物联网的各个部件以及它们之间的关系,并指导物联网的设计与实现。因此,物联网体系结构是物联网系统设计与实现的基础。这一节将从两个视角入手研究物联网结构体系,一是物联网的整体功能角度,二是物联网的关键技术角度,并对它们进行评价分析。

2.1 从整体功能角度分析物联网体系结构

从整体功能角度分析,物联网是具有标识感知、互联互通、分析计算和反馈控制能力的智能网络化系统[11]。因此,在整体功能角度下,物联网系统由感知、传输、处理和执行等部件组成。

美国麻省理工学院的Auto-ID实验室提出物联网结构体系Networked Auto-ID[5],将物联网体系结构分为标识标签、阅读终端、信息传输网络、标识解析服务器和信息服务器。Networked Auto-ID为物联网体系结构研究提供了一个雏形。

日本京东大学uID中心设计了uID IoT[6]结构体系,该结构体系由物品与环境信息、用户终端、物联网、解析服务器与信息服务器构成。uID IoT在Networked Auto-ID的标识物品基础上加入了网络化传感器,可以对周围环境信息进行采集。

USN体系结构[7]由韩国的电子与通信技术研究所于2007年瑞士日内瓦ITU-T会议上提出,该结构体系将物联网按照自底向上的顺序分为五层,分别为感知层、接入层、网络基础设施、中间件和应用平台。USN将互联网作为网络基础设施,功能层次清晰,因此广泛出现于国内工业应用和学术研究中。但是由于USN结构体系没有对各层之间的接口规则作出统一的定义,因此还有待完善。

美国弗吉尼亚大学提出的Physical-net结构体系[8]自底向上分别为服务提供层、网关层、协调层和应用层。与USN不同的是,Physical-net结构体系针对异构传感与资源多样化的问题,定义了各层之间服务调用的统一接口与统一方法,对设计与实现物联网系统有指导性意义。

SENSEI体系结构和IoT-A体系结构[12-13]是在欧盟FP7计划[9]支持下提出的。SENSEI自底向上的层次分别为通信服务层、资源层、应用层。资源层是SENSEI结构体系的核心,其功能为感知物理空间的资源,并将所得资源进行聚合。SENSEI更好地融合了应用层与物理空间,因此较于Networked Auto-ID、uID IoT和USN,具有优良的扩展性。IoT-A是一个沙漏形的体系结构,自底向上分别为无线通信协议层、M2M层、IP层和应用层。IoT-A体系架构没有融入底层感知层,而更专注于广域内大规模、异构传感标识设备的互联。

M2M[10]是欧洲电信标准化协会机器对机器技术委员会针对机器对机器通信从全景角度给出的一个结构体系,分为应用域、网络域和结构域。M2M应用遍及多个行业,发展十分迅速。

2.2 从关键技术角度分析物联网体系结构

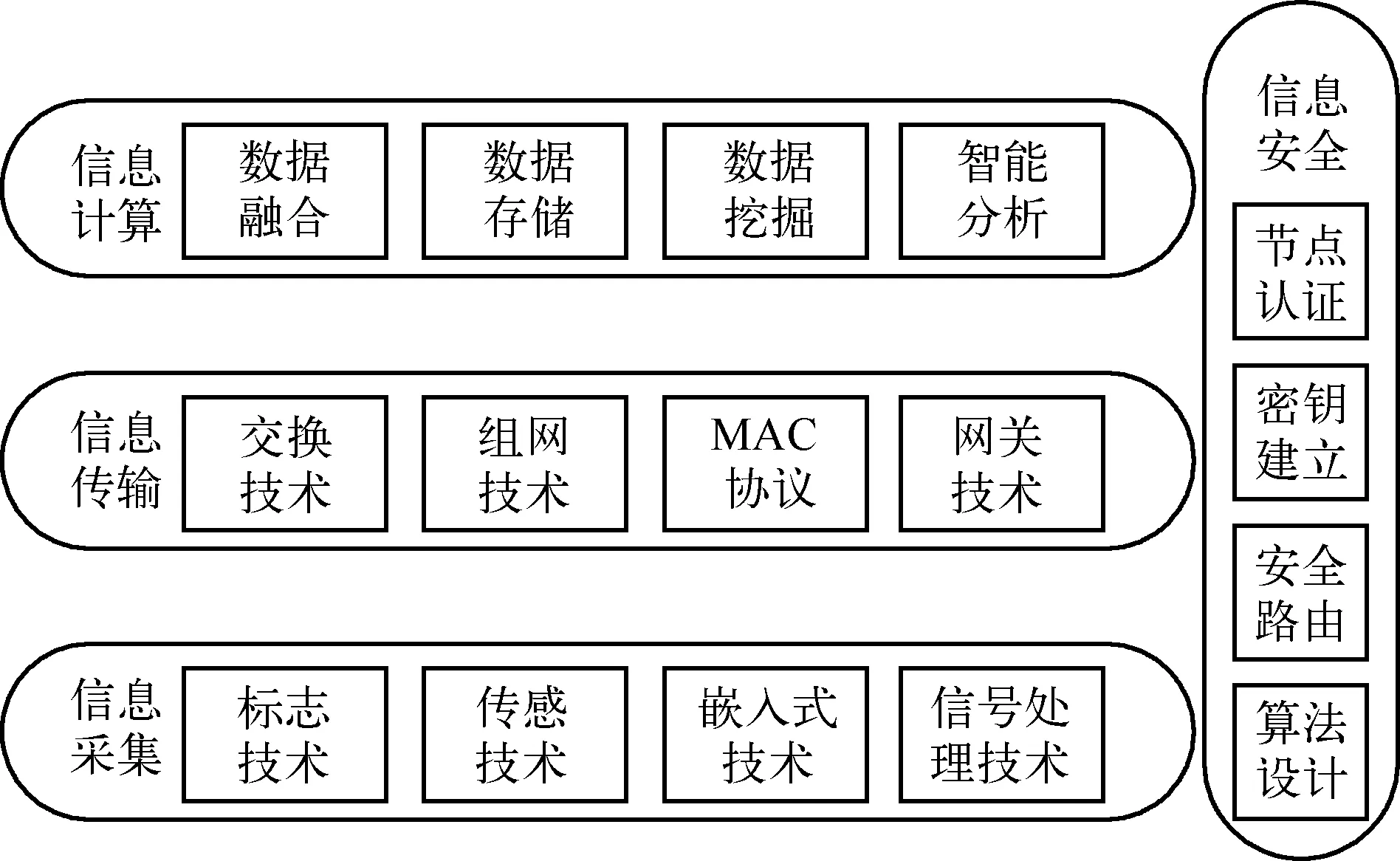

从关键技术角度分析,物联网的结构模型如图1所示。物联网涉及信息采集、信息传输、信息计算和信息安全等多个技术领域。

图1 物联网关键技术结构模型

信息采集技术能够实现对物理世界的识别和对信息的获取,是物联网全面感知的基础。通过RFID、二维码、条形码和各种类型的传感器,物联网可以针对具体感知任务,采集其覆盖区域中大量分布式动态或者静态信息。采用嵌入式技术可以降低感知成本,信号处理技术可以将获取到的原始物理量进行初步提取、调理及变换。

信息传输技术能够实现物联网广泛的网络互联功能,通过交换技术、组网技术、网关技术等通信与网络技术的融合,为上行感知数据及下行控制指令提供通道。MAC协议可以保证终端异构感知器的多样性。

由于物联网具有智能性这一突出特征,而信息计算技术是保障这一特性的关键技术,因此信息计算技术是物联网发展需要面对的一大挑战。信息计算技术包括对全方位、多层次的海量数据进行融合、存储、挖掘及智能分析,是物联网的“大脑”,同时它又是一个包含将来自多数据源的数据进行联合处理的方法和工具架构。这一技术横跨物联网多个层次架构。

物联网中传感节点可能会面临信息泄露、信息篡改、重放攻击、拒绝服务、网络侵入等方面的威胁,因此信息安全技术需要包括以身份安全为核心的节点认证技术,确保安全传输的密钥建立,以及确保数据自身安全的算法设计等。

3 物联网的应用举例

物联网感知功能由底层异构的感知节点实现。感知节点的种类繁多,能够检测到温度、湿度、物品移动、光照、压力、土壤构成、噪声等级、物品状态等复杂多变的物理量。感知节点还能够用于连续感知、物品鉴别及位置感知。微量感知和无线通信为物联网的应用开拓了新的领域。在早期应用领域的研究中,刘建新[14]将物联网的应用领域分为邮政、航空、仓储、烟草、远距离车辆识别、研究医药防伪等领域。曲成义[15]和姚晓霞[16]等学者将物联网的应用领域归纳为农业、交通、安防、物流、零售、电力、金融、环保、公共安全、工业监测、医疗等。黄涛[17]则认为,物联网应用的领域应包括公共安全、环境保护、工业自动化控制、交通安全、家居安防、健康监控、精细农业、污染溯源、智能电网、智能物流等领域。

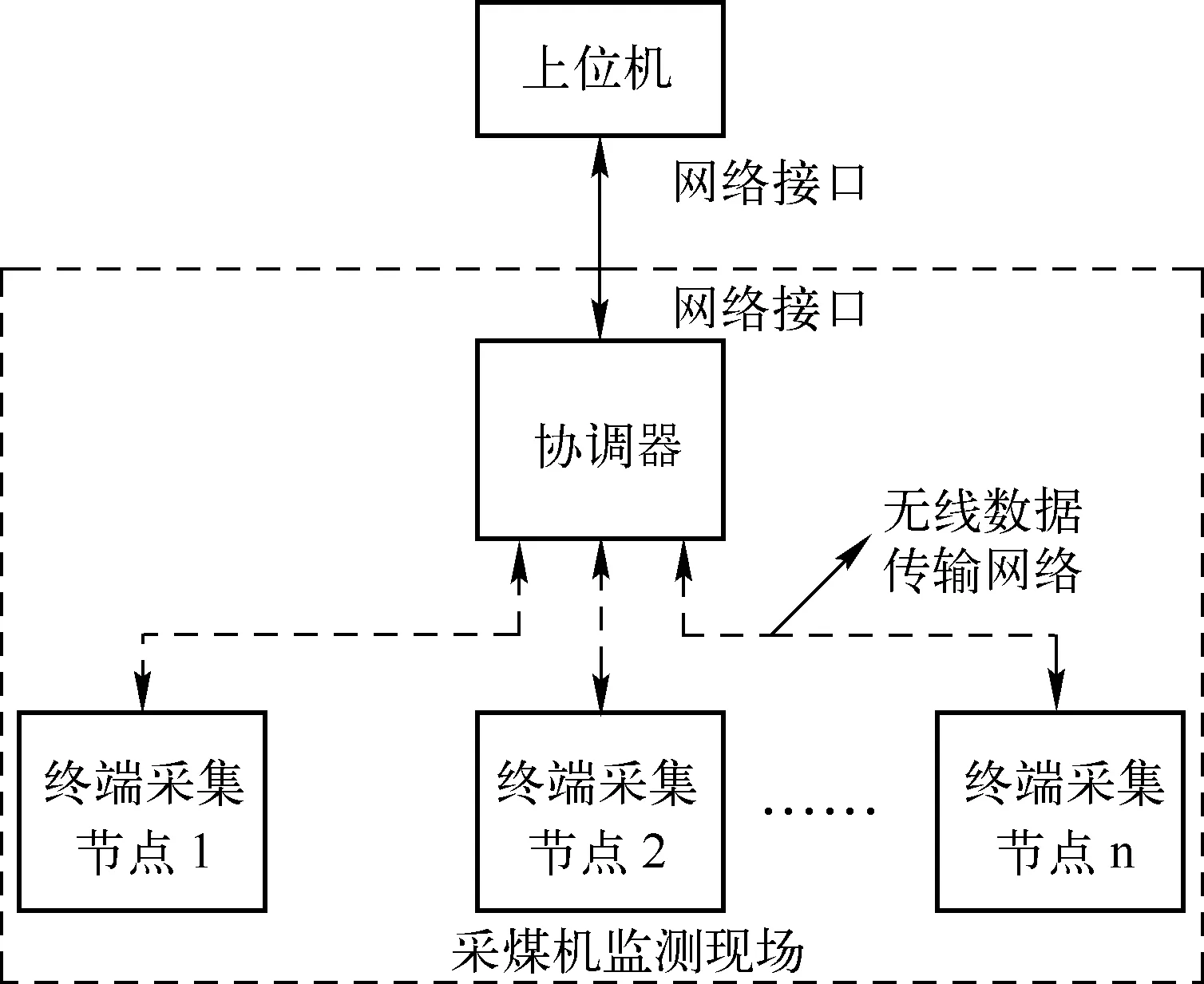

将物联网技术应用在煤矿井下电气设备安全监测中,通过感知节点采集设备状态参数及工作环境参数,能够有效提高设备运行的可靠性。基于物联网的采煤机安全监测系统总体设计框图如图2所示。

图2 基于物联网的采煤机 安全监测系统总体框图

根据煤矿井下地形特点,系统省掉路由节点,分布在采煤机各部分的终端节点直接与协调器通信,以协调器为核心建立安全监测系统。由于煤矿井下的工作环境复杂,终端节点采集的参数种类多样,因此,需要根据井下实际环境确定终端采集节点的数量。

4 结论

本文对物联网概念、体系结构和应用等三个关键研究方向进行了总结。物联网在实际化发展的进程中,仍存在很多理论和工程方面的问题,因此在各个层面上都有很大的研究和发展空间。

为满足不同的应用需求,未来物联网体系的发展将更加多样化。为保证未来异构的物联网能实现互通融合,未来的研究方向应该放在物联网的可扩展性上,即物联网体系标准和与其他网络互联互通的标准。此外,在安全应用方面,只有SENSEI和IoT-A具有一定的安全性,因此保证标识和数据的安全是物联网今后研究的重点之一。

[1] http://www.autoidlabs.org/page.html.

[2] ITU Strategy and Policy Unit (SPU). ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things[R].Geneva: International Telecommunication Union (ITU), 2005.

[3] Buckley J. From RFID to the Internet of Things--Pervasive net-worked systems[R]. Brussels:European Commission,DG Information Society and Media,Networks and Communication Technologies Directorate,2006.

[4] http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1268482063865885.

[5] Saima S, Brock D L, Ashton K. The networked physical world: Proposals for engineering the next generation of computing, commerce & automatic-identification. MIT Auto-ID Center,White PaperMIT-AUTOID-WH-001,2010.

[6] Koshizuka N, Sakamura K. Ubiquitous ID: Standards for ubiquitous computing and the Internet of Things, IEEE Pervasive Computing, 2010,9(4):98-101.

[7] Electronics and Telecommunication Research Institute (ETSI) of theRepublic of Korea. Requirements for support of USN applications and services in NGN environment// Proceedings of the ITU NGN Global Standards Initiative (NGN-GSI) Rapporteur Group Meeting. Geneva, Switzerland, 2007: 11-21.

[8] Vicaire P A, Xie Z, Hoque E, Stankovic J A. Physicalnet:A generic framework for managing and programming across pervasive computing network. University of Virginia:Technical Report CS-2008-2,2008.

[9] Carrez F,Bauer M,Bauge Tim et al. SENSEI reference architecture. EU FP7 Project,Deliverable Report :D3.2,2009.

[10] ETSI. Machine-to-Machine communications(M2M):Functional architecture. ETSI,Technical Specification:102 690V.1.1.1,2011.

[11] 刘强,崔莉,陈海明. 物联网关键技术与应用[J]. 计算机科学,2010,37(6):1-10.

[12] 沈苏彬,毛燕琴,范曲立,宗平,黄维. 物联网概念模型与体系结构[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2010,30(4):1-8.

[13] 沈苏彬,范曲立,宗平,毛燕琴,黄维. 物联网的体系结构与相关技术研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版),2009,29(6):1-11.

[14] 刘建新. 中国EPC RFID应用进展[J]. 中国标准化,2005(4):17-18.

[15] 曲成义. 物联网的发展态势和前景[J]. 信息化建设,2009(11):16-18.

[16] 姚晓霞. 我国物联网发展现状及策略[J]. 商场现代化,2010(30):144-145.

[17] 黄涛. 物联网技术与应用发展探讨[J]. 信息通信技术,2010(2):9-13.