《二年律令》所见汉代亲属制度

2015-01-12吕利

吕利

(上海师范大学马克思主义学院,上海200234)

《二年律令》所见汉代亲属制度

吕利

(上海师范大学马克思主义学院,上海200234)

秦至汉初,是一个去古未远,又常被以“法家法”时代标榜的承上启下的特殊历史时段。以国家制定法形式反映出来的亲属制度,既沿袭了某些古代礼制、礼俗中最古老的因素,也囊括了法家的诸多激进改革措施。本文试以张家山汉简《二年律令》为蓝本,辅以睡虎地秦简,围绕其中的婚姻、家庭、继承等内容作一断代研究,并对相关概念进行辨析。

秦汉律简;亲属制度;婚姻;家族①

一、古代亲属制度概述

关于亲属,仁井田陞在《中国身分法史》中作以下界定:由血缘关系、配偶关系以及两种关系之间的结合而结成的近亲,被我们宽泛并无差别地称为‘亲族’,而在中文里用‘亲属’这个词来表示的确很恰当。[1](P237)

兹贺秀三以为,研究中国古代亲属制度,离不开一个核心且具有决定意义的概念——宗。通常我们认为宗是一个排除女系的亲属概念,即总括了由共同祖先分出来的男系血统的全部分支。观念意义上的宗,其范围可依血缘关系之由近而远作同心圆式的无限延展。[2](P15)但在法律意义上并非如此,亲属关系涉及具体的权利、义务、行为准则,尤其是在早期政治共同体中,血缘即规则,它必须明确和具体。因此,早在西周时期,作为国家组织法的“礼”即作出明确规定,产生了独居特色的亲等制度——宗法制与服制。按照该制度,以男性为中心的亲属范围,其直系亲属由己身出发,向上追溯至父、祖、曾祖、高祖,向下延及为子、孙、曾孙、玄孙,共九代;其旁系亲属,横向延伸及于与己身同辈的同高祖的族兄弟,同曾祖的再从兄弟、同祖的堂兄弟和同父的兄弟,共五个等级。其伦理即“上亲父、下亲子;因父亲祖,因子亲孙;以祖亲高、曾,以孙亲曾、玄”,所谓“亲亲以三为五,以五为九”,上杀、下杀,旁杀而亲毕”。出此范围,则不为法律意义上的亲属。宗,虽然是以男系血缘为准,但天然地涵盖了男系亲属的配偶。这一由男系血族及其妻构成的群体,总称为“本族”或“本宗”。而基于配偶关系引出的亲属群体中的另一支——女系血族及妻的娘家或女儿的婆家等,属于非本宗的亲戚,总称“外姻”。[2](P17)

中国古代社会与法堪称“身份社会伦理、伦理法律”,以中国法制史为背景谈论亲属制度,必然涵盖婚姻制度、家庭或家族制度,继承制度,以及在“以刑为主”法律体系中,亲属相犯所的特别规定等。

上述关于古代亲属制度的概述,来自于儒家经典著述和唐以后的传世史料、民俗资料。以睡虎地秦墓竹简和张家山247号汉墓竹简为主的秦汉律简,是迄今为止可以追述的最早的法典性文件。两者时间相去不远,前者虽较零散,但种类繁多,后者则体系完整,可以互相辅助,借以反映当时社会生活之概貌。于秦至汉初,这样一个去古未远,又常被以“法家法”时代标榜的承上启下的特殊历史时段,作一断代的亲属法的研究,别有一番趣味。

二、《二年律令》所见之汉代亲属制度

张家山247号汉墓竹简最重要的篇幅为《二年律令》。《二年律令》中并无专门的亲属法,相关亲属概念、称谓及相互关系散见于《户律》、《置后律》、《贼律》、《收律》中,《具律》、《告律》甚至《置吏律》中也有少许。前四篇分别涉及家庭的构成及财产关系、继承制度、亲属相犯中尊卑关系不同产生的不同后果,以及严重犯罪所导致的亲属连带责任。因此本文所谓亲属制度,是国家制定法中律反映出来的亲属制度,为法律所重视、所调整的部分,可以是概貌,但非全部。

(一)律文中出现的亲属关系及称谓

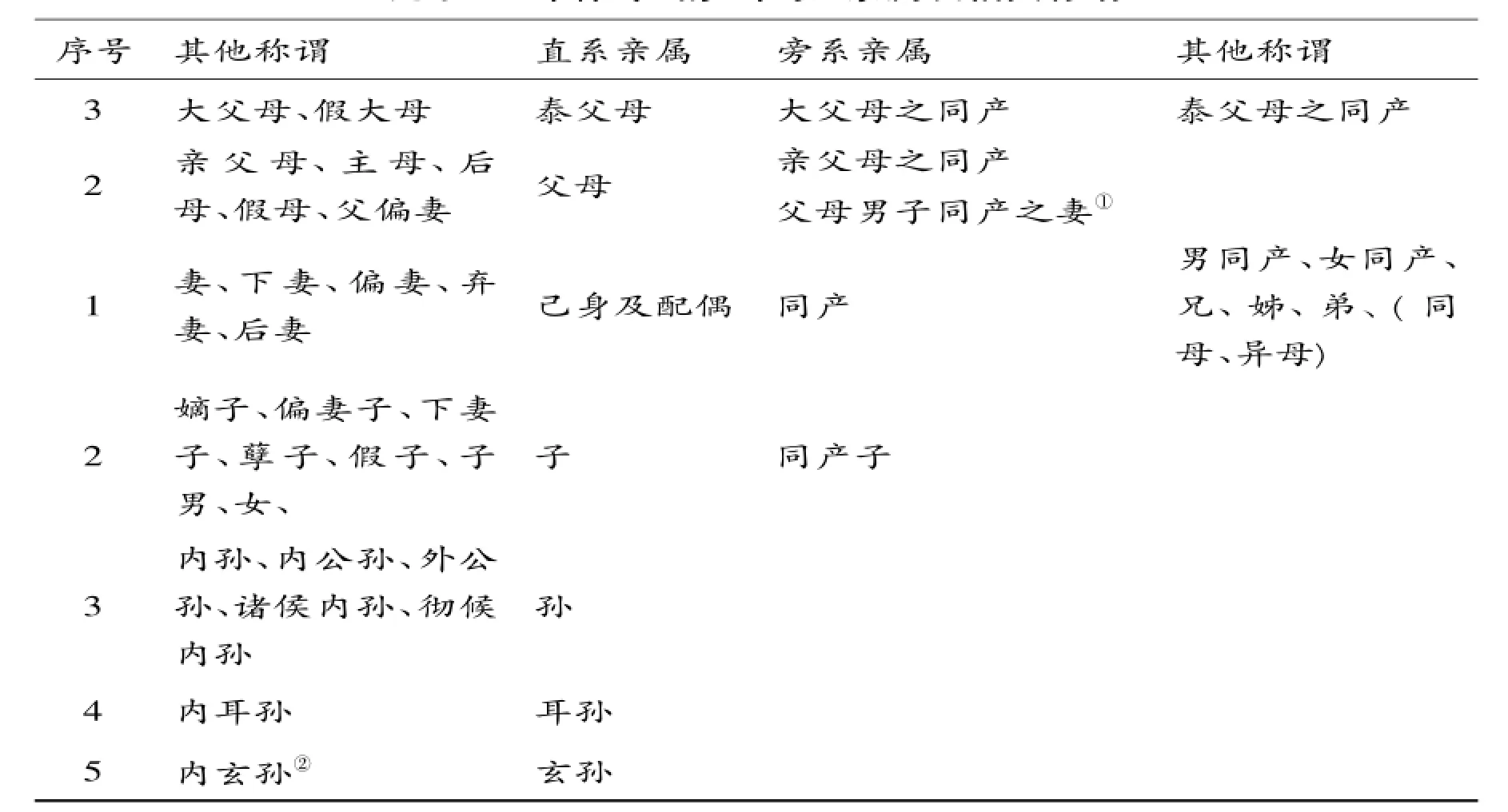

《二年律令》律文中出现的表达亲属关系及称谓的诸用语列表如下:

见于《二年律令》的“本宗”亲属及相关称谓

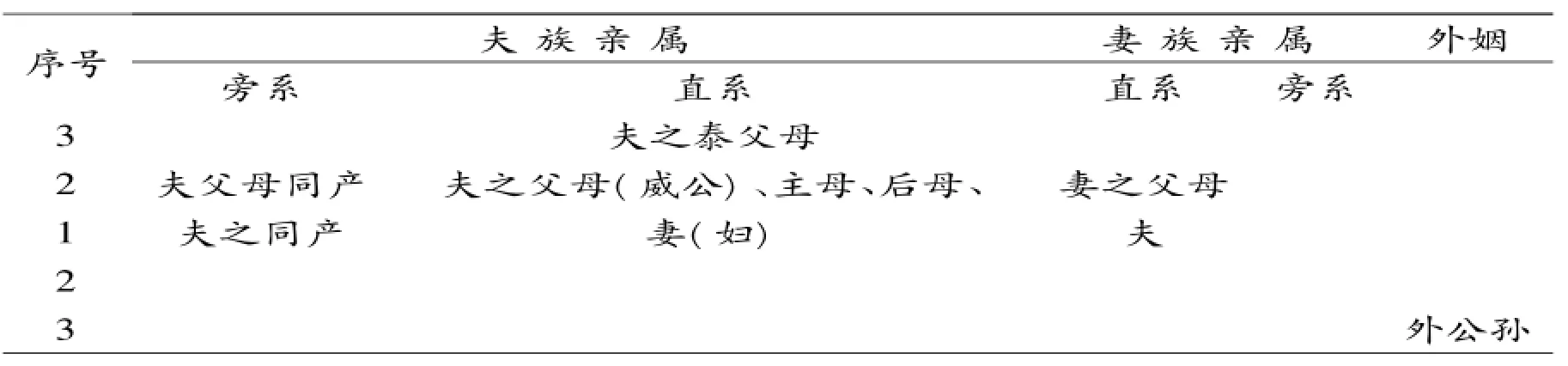

见于《二年律令》的基于婚姻而产生的亲属关系

列表显示,出现在《二年律令》中的“宗亲”的范围,较儒家经典著述及后世刑法典中所列的“五服”,明显较小。以“己身”为中心,同心圆式向外扩展,第一个层次为父母、妻子(妻子和儿女的合称)、同产;第二个层次为泰父母(或大父母)、孙、亲父母之同产;第三层次是不完全的,泰父母以上未出现(秦简称“高大父母”),仅有泰父母之同产、同产子和耳孙;最后一个层次仅有玄孙。即直系亲属向上追溯两代,向下扩展四代,共七世。旁系亲属向上由同产而父母之同产,而泰父母之同产,向下止于同产子,计四世。

因婚姻而产生的亲属关系,律简很少涉及,涉及的亲属范围也极小,妻族仅出现“妻之父母”;外姻,仅提及“外孙”。

(二)婚姻制度

1.婚姻关系

秦汉沿袭先秦之一夫一妻多妾制。皇室婚姻及诸侯王、列侯之正室,律简不曾涉及,但诸侯王、列侯姬妾设置则在《二年律令·置吏律》中有明确规定,诸侯王得置“八子、孺子、良人”;列侯于得置“孺子、良人”。于《置吏律》中加以规定,似乎属宫廷女官,亦有明显的等级秩序,但确是配偶无疑。其他人等,律文中有“妻”、“下妻”、“偏妻”。汉代妻、妾地位尊卑有别,不容颠倒,传世文献显示,汉代列侯有以“乱妻妾位”罪名而被削国的。[3](卷18)

关于婚姻的成立、解除及结婚年龄等事项,《二年律令》均无规定,但可参照传世文献及睡虎地秦简。汉初规定女子十五岁以前应当结婚,否则要征五倍的人头税。[3](卷24,食货志)至于婚姻关系的成立与解除,秦律规定必须到官府办理登记。睡虎地秦简《法律答问》规定,已婚女子,背夫逃亡的,如果已经在官府办理结婚登记——“已官”,法律承认其效力,追究女子的法律责任;反之(“未官”),则不予追究。离婚而不到官府登记的,要受到惩处,称“弃妻不书”,要“赀二甲”。汉《置后律》中多次提及“弃妻子”,可见汉初仍沿袭周以来的“七弃”原则,允许男子单方面休弃妻子。另外,传世文献显示,尽管没有礼、法根据,秦汉时期也有女子主动要求离婚的,如张耳的妻子、平阳公主、朱买臣的妻子,都是主动离弃前夫再嫁的;汉武帝的母亲王太后也是先嫁金氏,而后由其母强制离婚(“夺金氏”),再入侍景帝的。

关于夫妻关系,《二年律令·贼律》的规定显示,相较于秦,汉时妻一方的地位有下降。秦代,一方面强调“夫异尊于妻”,妻子侍奉丈夫及为夫服丧等级应仅次于父母,妻子侮慢丈夫可以“次于不孝”或“敖悍”的罪名治罪;[4](P108)另一方面,又规定丈夫殴打泼悍的妻子,如果决裂其耳或者折断肢体、手指的,丈夫应当处耐刑。[5]秦始皇泰山刻石甚至还规定夫妻有相互忠贞的义务,称“夫为寄豭(通奸),杀之无罪”。至于汉初,《贼律》则明确规定,丈夫殴打泼悍的妻子,只要未动用兵刃,无论伤害程度如何,均不构成犯罪;而妻子如果殴打丈夫,不论是否有伤,均处耐为隶妾的刑罚。

至于夫妻之间的财产关系,女子似乎可以拥有财产,但婚姻关系存续期间,似乎在丈夫的支配之下。《置后律》规定:

女子为父母后而出嫁者,令夫以妻田宅盈其田宅。宅不比弗得。其弃妻,及夫死,妻得复取以为户。弃妻,畀之其财。(384)

秦《法律答问》也有:

妻有罪以收,妻(媵)臣妾、衣器当收,且畀夫?畀夫。

可见,丈夫确实对妻子的财产享有权益,但丈夫死后或离婚时,女子仍可收归己有。

睡虎地秦简提及“赘婿”,汉简亦有“入赘”一说,并对寡妇接替儿子为户主情形下的入赘作禁止性规定。秦人“家贫子壮则出赘”,[3](卷48,贾谊传)即贫困家庭的儿子成年后到女家就婚。赘婿地位低下,睡虎地秦简中附《魏户律》一条,规定赘婿不得单独立户,不得从官府受田宅。赘婿被征召从军的,在军中亦受歧视,待遇如同徒隶。

2.“偏妻”释义

《二年律令》律文中关于男子之配偶,有“妻、下妻、偏妻、弃妻、后妻”诸称谓。其中妻、后妻、弃妻较明白,分别指正妻、正妻去世后再娶的妻、被休弃的妻。下妻,整理小组引《汉书·王莽传》注:“下妻犹言小妻”,似可理解为正妻以外,身份低微的其他配偶。只有“偏妻”,甚难理解。幸而在律文中出现不止一次,还可根据律条本意、前后关联稍加推敲。

《置后律》关于爵位之继承规定:

疾死置后,彻候子为彻候,其无適(嫡)子,以孺子子、良人子。……其无適(嫡)子,以下妻子、偏妻子。(368)

爵位继承最讲求先后次序,这里“下妻子”优于“偏妻子”,可知“偏妻”及其子女在丈夫家中的地位或者说与家族的亲疏关系,尚在下妻之下。

另外,“偏妻”还见于《收律》:

夫有罪,妻告之,除于收及论;妻有罪,夫告知,亦除其夫罪。毋夫,及为人偏妻,为户若别居不同数者,有罪完舂、白(176)粲以上,收之,毋收其子。内孙毋为夫收。(177)

这里把“偏妻”与“毋夫”(即没有丈夫)的女子并称,其法律地位或有某些共性。从下文所列诸条件不难看出:为人“偏妻”者似乎与丈夫家族关系较疏离,或者独立为户,自为户主;或者于别处居住,不与丈夫家族同居,户籍登记也不在一处的女子。这类女子与“毋夫”女子一样,倘若犯当处城旦舂、鬼薪白粲以上刑罚的罪,须附加“收”,但只没收财产,并不及于子女。因为汉律规定除奴婢婚姻和奸生子外,合法婚姻所生子女一般遵循从夫原则,即处在丈夫家长权支配之下,从属于丈夫家族。[11]由此,就“偏妻”而言,虽不确知其婚姻状态,但还是可以隐约推测偏妻的实际地位的,即法律承认其配偶地位;但与丈夫家族关系疏远,不同居数;甚至可以自立为户,有自己的田宅、资材。

(三)家庭与家族制度

1.家庭

“家庭”通常指基于婚姻、血缘关系而结成的生产和生活单位。秦汉时期,家庭的实际存在状态为“户”。张家山汉简《二年律令·户律》有关于“立户受田”的规定。户是以一定的田、宅为基础的,基于上述关系的人们的组合。湖南龙山里耶发现的秦代户版资料显示,秦代户籍登录的对象除户主、户主之父母、妻、子以外,还有臣、妾。且《二年律令·置后律》也规定,在后继无人的情况下,主人死后可以免奴婢一人为庶人来接替主人户主的位置。因此,奴婢、臣妾虽然作为权利客体存在,但也还具有某些家庭成员的属性。

商鞅变法曾颁布“分户令”,明确规定百姓家中有两个以上的成年男子的必须出分,另立户籍,否则要缴纳双倍的户赋。男子达到一定年龄就要“出分”,因此,秦汉时期的家庭规模一般比较小,以父母与未成年子女组成的核心家庭为主。《户律》显示,汉初沿用秦分户令,且分户的年龄很有可能是满十四周岁,单身男子最晚也不过十八岁。

以自己的名义登录户籍组建一个独立的户,称作“为户”,本人为户主。“为户”对于人格之完善具有重要意义,因为汉代实行“名田宅制”,法律规定只有户主才有资格以自己的名义占有田宅,其他奴婢、牛马、钱财似乎也倾向于户主支配。出土的秦汉户籍资料显示,家庭成员、田宅、奴婢都是登记在户主名下。户主即家长。户主通常是成年男子,但因继承而接替他人做户主的,也有可能是未成年人、寡妇甚至女儿。另外,如果户主愿意从现有的家庭组织中分出一部分奴婢、马牛羊、耕地及其他钱财给予某些家庭成员——父母、儿子、兄弟、嫡母或后母等,让他们另立门户的,也是法律所允许的。

《二年律令·户律》中甚至出现专门条款,用以协调法定的家长——户主——与礼制所确认的尊长之间的关系。

孙为户,与大父母居,养之不善,令孙且外居,令大父母居其室,食其田,使其奴婢,勿贸卖。孙死,其母代为户。令毋敢遂(逐)其夫父母及入赘,(338)及道外取其子财。(339)

可见“户主”的家长权,仅限于财产,与礼的亲亲尊尊原则并不违背。

2.家族

“家族”通常用来表示父系亲属组织,包括一定范围内源自同一祖先的男性成员及其配偶。如前文所示,汉律中涉及到的亲属关系,除夫妻关系以外,主要包括父母与子女;祖父母与孙子女;兄弟姐妹(同产)等。汉律中的“子”,凡未特别明确的一般均为“子男”、“子女”统称。“同产”与之类似,也是男同产、女同产的统称,即兄弟姐妹,并且即包括同母的,也包含同父异母的。《置后律》承认,在确定继承的顺序时,同母的同产优于同父异母的同产。祖父母与父母的法律地位大体相当,子女或孙子女有奉养、服从的义务;如果子谋杀父母,或者殴打、辱骂祖父母、父母,以及父母告子不孝,犯者都要被处“弃市”(死刑)。子女控告父母,儿媳控告公婆的也要处死。秦律还规定,父母可以把不孝的儿子送交官府,要求施以刑罚、迁徙到边远地区。兄弟姐妹之间也严禁卑幼侵犯尊长。另外,连坐和继承也发生在上述范围的亲属之间。如果主体犯谋反、降敌等重罪的话,父母、妻、子、同产须一并牵连治罪。为了维护伦理纲常,汉朝法律还严惩家族成员之间的不正当的性行为,处刑重于一般的奸非罪。

3.关于假大母、假父、假母、假子

对于祖父母,《二年律令》使用了:泰父母、大父母、大父、大母、假大母等诸名称。其中假大母,整理小组注释为:庶祖母或继祖母。《汉书·衡山王传》“元朔四年中,人有贼伤后假母者”注:“继母也,一曰父之旁妻。”其不确定性一望而知。当然,其中的关键是如何理解“假”。相类似的用法,《二年律令》中还出现了“假母”、“假子”。睡虎地秦墓竹简之《法律问答》还有“假父”、“假子”。

综观秦汉律简及相关文献,“假母”、“假父”与“后母”、“后父”,就婚姻形态而言应是两两相对的范畴,两组概念表达的内容也就有一定的相关性。其中“假父”似乎可以理解为“继父”、“后父”。

刘向《说苑·正谏》述茅焦谏太后事,有如下记载:“茅焦对曰:‘陛下车裂假父,有嫉妒之心;囊扑两弟,有不慈之名;迁母萯阳宫,有不孝之行;……”。称嫪毐为“假父”,虽后世转述不排除戏虐成分,但大体可以知道作者所处时代人们对“假父”一词的一般认知。嫪毐也以此自矜,“与侍中左右贵臣俱博饮,酒醉争言而斗,瞋目大叱曰:“吾乃皇帝之假父也,窭人子何敢乃与我亢!”嫪毐与嬴政无血缘关系,但与嬴政之寡母——太后赵姬之间虽无正式婚姻关系(不符合周代贵族婚姻的“六礼”及秦律要求的“官”,即到官府登记),却有同居之事实。“假父”之“假”是从血缘而言;“假父”之“父”,则源自母亲的配偶。“假父”即与己身没有血缘关系的母亲的配偶。“假父”之称谓,更确切的记载见于睡虎地秦简,《法律答问》规定:

“父盗子,不为盗”。今假父盗假子,可(何)伦?当为盗。

可见,在秦代亲属关系的确立更看重的是血缘上的关联,“假父”与“假子”之间没有血缘关系,因而其法律地位不等同于自然血亲的父子关系,甚至可以说等同于凡人。

关于“假父”之形成及地位之轻贱还见于睡虎地云梦秦简所收之《魏户律》和《魏奔命律》。《魏户律》的记载如下:

叚(假)门逆吕(旅),赘壻后父,勿令为户,勿鼠(予)田宇。三世之后,欲士(仕)仕(之),乃(仍)署其籍曰:故某虑赘壻某叟之乃孙。

结合《二年律令·傅律》可知,这里的“士(仕)”并非“做官”,而是指傅籍而为“士伍”。“士伍”虽不是爵位,但自由人的成年男子因此取得一个身份,成为以皇帝为中心的国家共同体的正式成员。此后须向国家承担差役,但也得以立户受田,以自己的名义占有田宅。

“叚(假)门逆吕(旅),赘壻后父”一句,虽用词繁多,所指无非一类人,即四处游荡,不事产业,伺机投靠有资材的寡妇之门,充当赘婿后父的人。今人所谓流氓无产者。此类人原本已经脱离籍贯,游离于国家体制之外,不服政教,傅籍、立户、受田、差科赋役等皆不及于他们。即有此等情形,不具有国家共同体成员身份,人格贬损,在法律上受到歧视,也是理所当然的了。所以《魏奔命律》有:

叚(假)门逆(旅),赘壻后父,或(率)民不作,不治室屋,寡人弗欲。且杀之,不忍其宗族昆弟。今遣从军。将军毋恤视。享(烹)牛食士,赐之参饭而勿鼠(予)殽。攻城用其不足,将军以堙豪(壕)。

意思是这些不为君主所喜悦的人,本应杀掉,但顾及其宗族兄弟。现打发他们从军,但将军无须怜悯善待他们,杀牛犒赏将士时,只要给他们每日两餐,一餐三分之一斗的谷物就可以了,不要给他们肉吃。攻城时,人手不足,可以让他们平填沟壕。“参饭”,依秦律规定是城旦舂罪刑徒的廪食标准。

此处“后父”即赘婿,即靠入赘寡妇之家而获取衣食的游食惰民,对家中子女而言,即为后父,也是假父。秦律似乎不承认“假父”的尊亲属地位。如前文所引,汉《户律》对丈夫、儿子死亡,寡妇代为户后(即成为户主,拥有财产的支配权)时的入赘行为作出严格限制,以防止其侵夺家族财产、驱逐丈夫的父母。

“假母”与“假父”类似,对假子而言,是指父的、与自己没有血缘关系的配偶。但这一定义显然还不够明确,因为在古代一夫一妻多妾制家庭中排除了血缘关系的母子关系,不限于继母与继子,还往往让人联想到嫡妻与庶子以及下妻、偏妻与非从己出的子之间的关系。所以有人把“假母”解释为父的偏妻,或者养母、乳母、傅母。刘增贵在《汉代婚姻制度》中引《汉书·王尊传》“美阳女子告假子不孝”案,把“假母”解释为“后母”,可谓恰当。《二年律令》中虽然既有“假母”,也用了“后母”,但二者从未并列使用,诚如泰父母和大父母。“假母”、“假大母”作为父亲、祖父续娶的妻子,其尊属地位在法律中获得承认,分别与父母、大父母同尊卑。在一夫一妻多妾制的大家庭中,对前妻之子女而言,她是“假母”,该子女为“假子”;而对庶出的子女而言,她是“主母”,也即嫡母——名义上有母子关系的女主人,因本非亲生,无所谓“真”、“假”。所以,假母不太可能是养母、乳母、傅母或庶母。

4.收养制度与法律拟制

传统观点认为,秦汉时期法律并承认“收养”。比对以下律文,似乎确实如此。秦简《法律答问》有:

擅杀子,黥为城旦舂。

又规定:

士五(伍)甲毋,其弟子以为后,与同居,而擅杀之,当弃市。

普通的“杀人罪”,参照汉《二年律令·贼律》的规定:“贼杀人、斗而杀人,弃市。”(21)可见,擅自杀死自己的子女,较一般杀人罪处刑明显要轻。但杀死与自己同居的弟弟的儿子却不在此限。

秦律虽然允许立兄弟的儿子为后(此处甲为士伍,无爵可继承,应是“户后”,田宅、资材、户主身份的继承人,而非爵位继承人——爵后),但并不把他们的之间的关系等同于自然血亲的父子关系。因此,“所后之人”杀死自己立为“后”的子侄,视同凡杀。

但倘若从积极的立场来看,“户后”也是继承人的一种,虽不是基于“礼”,没有那么深厚的社会基础,而仅仅是依照法律的规定。但是否可以看做后世“收养”制度的滥觞?与此相类,汉《二年律令·置后律》也规定,无子男、父母、妻、女为后的,可以以“同居数”的“同产子”代户,即立共同居住且登记在同一户籍之内的兄弟姐妹的儿子为自己的户后。这固然不同于后世的“立嗣”、收养,后者是已经完成的法律拟制,而秦汉初期仅仅是萌芽而已。

(四)亲属相犯

引礼入律、准五服以治罪,一般以为是汉晋以后出现的潮流。但《二年律令》中的一些规定让我们看到,即使在所谓的“法家法”时代,法家的改革之势无论怎样凌厉,“礼制”仍然根植其中,不可动摇,尤其是在亲属关系领域。发生在亲属之间的犯罪行为,其定罪量刑有别于“它人”。卑幼侵犯尊长,下爵侵犯上爵;奴婢刑徒侵犯平民,亦加重处罚。反之,亦有减轻。

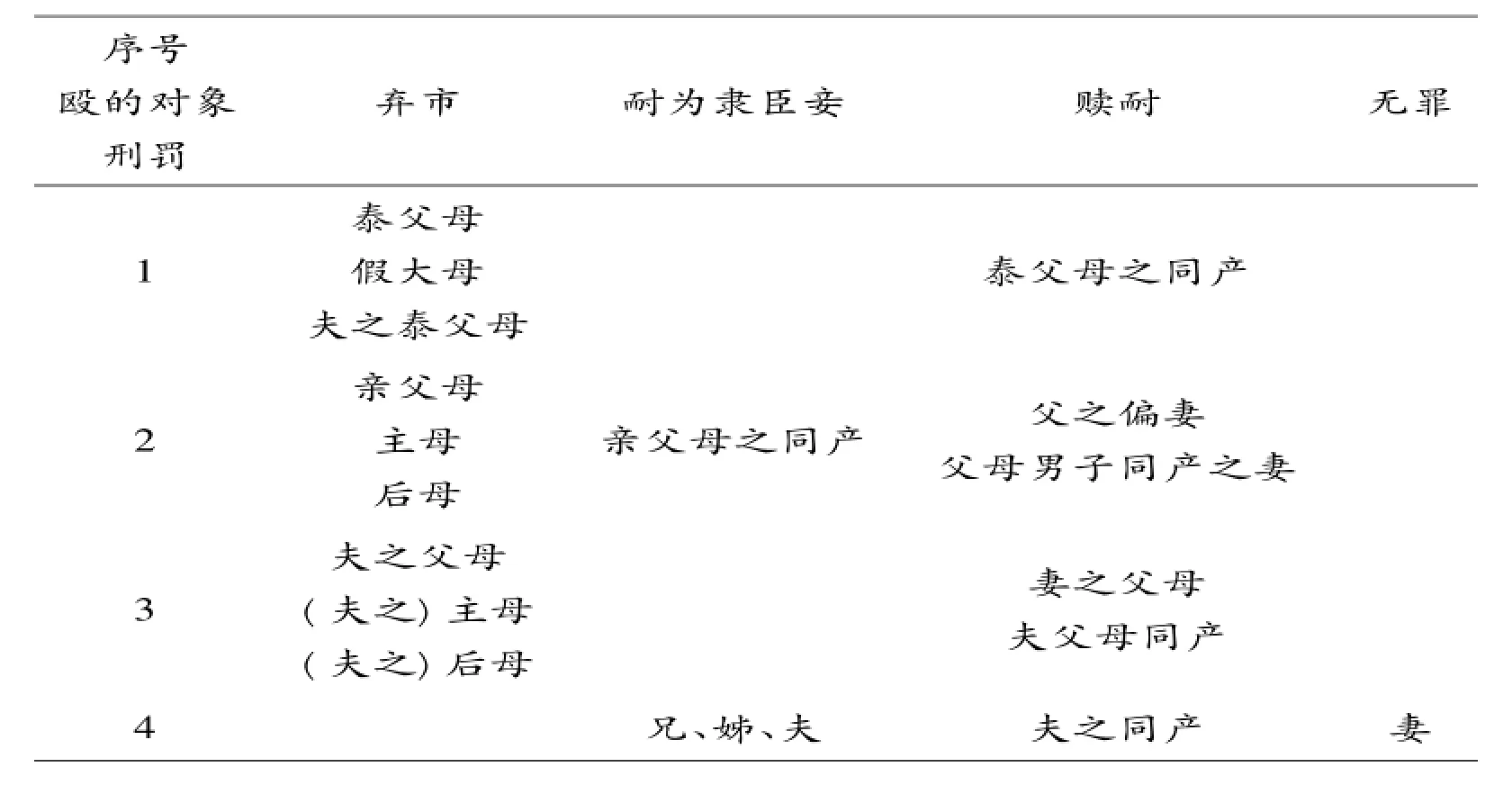

现仅以《二年律令·贼律》中关于“殴”这一犯罪行为的处罚情形列表说明之:

亲属之间因“殴”治罪之处刑

《贼律》关于一般“殴”罪的处罚规定如下:“殴同死(列)以下,罚金二两;其有疻痏及□,罚金四量。”

比较可知,上表亲属相犯,凡卑幼犯尊长者,皆属加重处罚了,不论殴到什么程度,但凡有“殴”的行为即犯罪。处刑最轻的——“赎耐”,依《二年律令·具律》的规定也要罚金十二两。而夫殴妻,则是典型的以尊犯卑,非以兵刃,无论何伤不为罪。同时也可以看出,妻及妻族亲属,相较于夫族亲属,以亲亲尊尊微尺度,明显较疏远,尊属地位也下降很多。

源于“礼”的规定性,秦汉律还为亲属之间的相犯设定了概括性的罪名——不孝、敖悍,能够规定了家长可以“谒”以刑杀之。之所以称为“一般性”、“概括性”的罪名,因为律条只规定了罪名,并无具体情节。“不孝”罪之构成似乎无需证明,只要父母告即成立,最多年七十以上者给予“三环”(汉律有此要求,秦律不然),也只是出于顾全告诉者的利益。

注释

①整理小组《在二年律令·贼律》中作“殴父偏妻父母、男子同产之妻、泰父母之同产、及夫父母同产……”。“偏妻父母同产”突兀,且尊卑亲疏关系与下文迥异,不通,应订正为“殴父偏妻、父母男子同产之妻……”.

②原文见《二年律令·具律》,作“内耳孙玄孙”。笔者以为应包含了作为“内孙”的耳孙和玄孙,故表列为“内耳孙”、“内玄孙”.

③《二年律令·收律》有“内孙毋为夫收”。此处的“内孙”,笔者倾向于理解为入赘婚姻所生之子女,祖孙关系中,“孙”所对应的祖父当指女方家长。孙如果留在母亲家族,承继和延续母系家族,则对母系家族而言,则为该家族之“内孙”,在母系一方尊亲属的家长权支配之下。所以才不会因为父亲犯罪而被收.

[1](日)仁井田陞.中国身分法史[M].东京:东京大学出版社,1942.

[2](日)兹贺秀三著,张建国,李力译.中国家族法原理[M].北京:法律出版社,2003.

[3](汉)班固.汉书·外戚恩泽侯表[Z].北京:中华书局,2002.

[4]张家山汉墓竹简[247号墓]整理小组.张家山汉墓竹简·奏谳书之“杜泸女子甲夫公士丁疾死”案[二四七号墓][M].北京:文物出版社,2006.

[5]睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978.

[责任编辑:吕艳]

D929

A

1004-7077(2015)01-0071-07

2014-11-27

吕利(1971-),女,山东滕州人,上海师范大学马克思主义学院副教授,法学博士,主要从事中国法制史研究。