浅议经贸类高职院校学生就业——以浙江金融职业学院为例

2015-01-10汤海萍

汤海萍 吕 希

(浙江金融职业学院,浙江 杭州310018)

《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》要求高职院校将学生培养为具有一定的社会适应性,有学习能力,能够交流沟通和团队协作,具有实践能力、创造能力、就业能力和创业能力的人才。毕业生就业率和就业质量的高低又是反映学校人才培养质量是否获得社会认可的重要方面,直接影响学校的办学声誉和生源质量。为了进一步了解毕业生的就业意向、就业心态、就业指导和就业途径,更好的指导学生的就业。本文运用问卷调查和访谈了解相结合的方法对浙江金融职业学院国际商务系2015届毕业生作了就业调查。希望通过此次调查,对学生们的就业提供针对性的指导。本次调研共发放问卷437份,回收437份,有效率为100%。其中男生71人,占比16.2%,女生366人,占比83.8%。本次调研历时一学期,分学期初、学期中、学期末三次进行。主要从学生对自己所学专业的满意度、就业意向区域、就业意向单位、就业薪酬期待等方面来调查。

1 就业现状

本次调查主要从以下四方面来了解学生的就业现状:

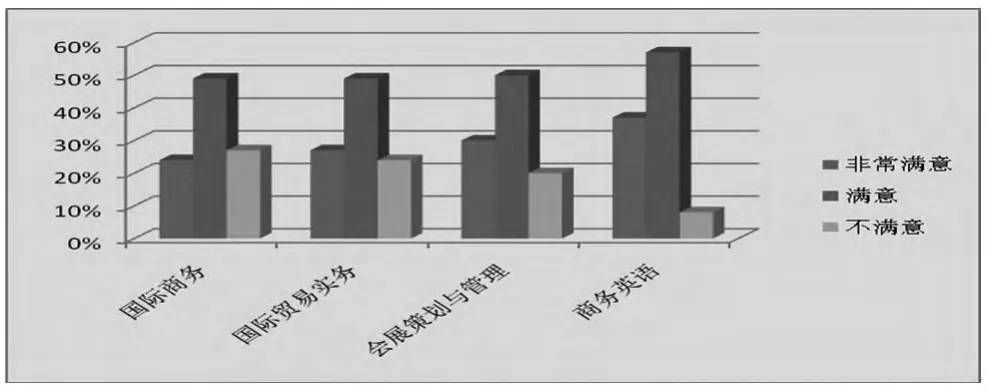

1.1 对本专业的满意度(图1)

调查发现,53%的学生对自己所学专业满意,其中商务英语专业的学生对专业的满意度最高,只有5%的学生表示对自己所学专业不满意。大多数学生认为自己所学专业在求职中有优势,自己在学校学习到的知识和能力可以应付未来的工作,对就业前景持乐观态度。这说明,我们的专业设置还是比较合理的,比较准确的根据市场及职业岗位需求设置了专业。

图1

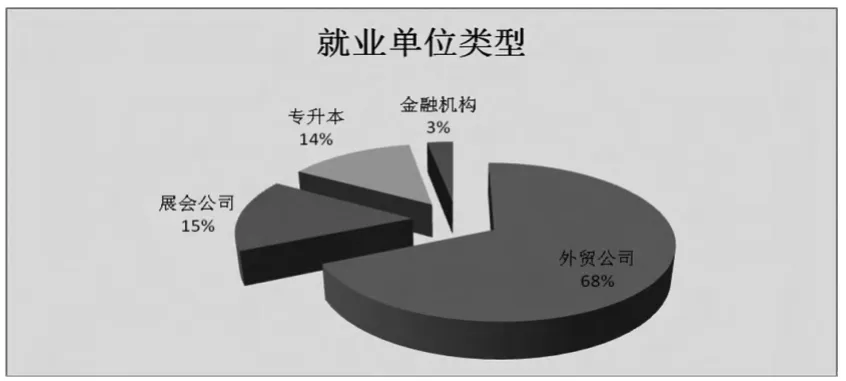

1.2 就业意向单位(图2)

调查结果显示,327人 (89%)的学生选择在外贸类公司就业,43人选择继续深造,39人选择会展公司,13人利用我校有很多金融机构前来招聘的优势,尝试进入金融机构。还有8人对就业单位持观望态度,没有目标。这与事业单位的深入改革及非国有单位的快速发展有关。随着事业单位的深入改革,非国有单位为毕业生提供了更多的岗位,这些企业的发展空间和发展前景比较广阔。毕业生们也意识到非国有单位对高职毕业生有更强的吸纳能力,所以大多数毕业生走向了中外合资企业、中小企业等非国有企业。由此可以看出,我系学生的就业趋向比较实际,这与我们一贯的培养应用型人才相一致。

图2

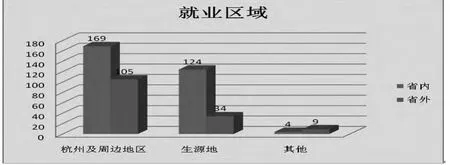

1.3 就业意向区域(图3)

调查结果显示,省外生源的139人中有105人选择在杭州及周边经济发达地区工作,剩下34人选择回生源地工作,广西、甘肃等地生源的学生会选择在生源地或者上海工作。省内生源的297人中有169人选择在杭州及周边地区工作,宁波、温州、台州等发达地市的生源选择回生源地工作。这说明毕业生的就业意向大都集中在一线及沿海发达城市,不愿去西部艰苦地区,毕业生们缺乏吃苦和艰苦奋斗的精神。通过对学生的访谈,发现部分学生在就业问题上缺乏主见,听从父母和亲朋好友的安排。这一定程度上也导致学生不愿去西部地区工作。

图3

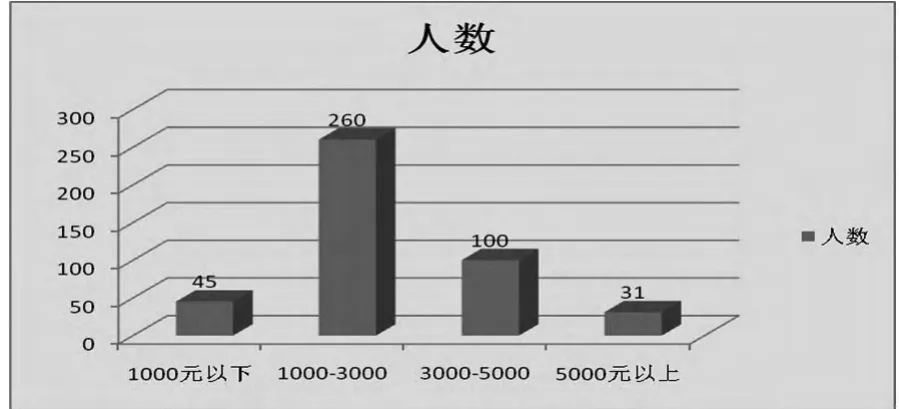

1.4 就业薪酬期待(图4)

对于多年读书的高职学生而言,未来的经济收入相当程度上能影响将来的经济、政治地位和生活水平,所以大多数学生都很重视第一份工作的薪酬。调查结果显示,60%的学生期望月薪在1000-3000元,这个期待值还算适中,学生们的心态比较切合实际。少数学生选择在5000元以上,这部分学生中有的家境优越,不了解目前激烈的市场竞争。总的来说,高职学生对第一份工作薪酬的期望正在变的日趋理性,学生们在了解了激烈的就业竞争现状后就业心态更加实际了。

图4

2 调查结果的原因探究

通过以上对我系学生的就业现状,可以看出我系学生总的就业现状呈良好态势,但是其中也存在一些问题,这些问题主要有以下几方面原因:

2.1 社会认知方面

就业制度的改革为高职毕业生提供了更多的选择机会,拓宽了学生的就业空间。但是,高职生由于缺乏对社会的深入了解,对职业的认知较肤浅。[1]很多毕业生对所学专业相关的职业类型、各种职业的性质与特点、从业人员的专业素养和能力等缺乏深入细致的了解和认识。这导致学生在就业问题上缺乏主见,择业时有较大的盲目随意性,对工作的期望值高,缺乏挫折教育和锻炼,对自己的未来发展没有目标及明确定位。

2.2 自身认识方面

高职毕业生心理发展已经基本成熟,各项心理特征也趋于稳定,具备较强的自身认知和评价能力。但是,他们对自己的职业能力发展特别是职业潜能、职业兴趣没有进行过认真科学的分析与鉴定,自我认知不够清晰。这导致高职生在择业时有以下两种心态:一种是过于理想化,对未来工作有美好的憧憬,找工作要待遇好、薪水高、专业对口、有发展前途的岗位;另一种是过于消极化,缺乏自信,认为自己是高职毕业生,在专业知识、技能、社会经验方面比研究生、本科生低人一等,不敢走出校园自主参与就业竞争,在就业上过于依赖学校和父母。

2.3 就业准备方面

“凡事预则立,不预则废。”毕业前积极做好就业准备是影响就业是否成功的重要因素之一。认真准备简历,全方位的收集就业信息这些都能促使学生成功就业。但是,调查结果表明,部分学生的就业意识不足,不主动做好就业准备,不主动寻找就业机会。还有学生简历非常粗糙,不能充分发挥自己的聪明才智制作精美的简历。

3 促进学生就业的对策建议

毕业生的就业是一个系统工程,需要社会、学校、学生本人三方面的共同努力。

3.1 社会方面

政府要加大投入,加强对高职毕业生的宣传,为高职毕业生们营造良好的就业环境。各级相关部门要根据职业教育发展的实际需要统筹各专项资金的安排,积极支持高职院校更新实习设备,便于学校改善教育教学条件。[2]此外,政府要加强对高职院校的宣传,通过对就业率高的学校的宣传树立一些典型,以此来增加社会对高职教育的认同与信任。相关的教育管理部门也要加大对高职教育的宏观调控力度,避免高职学校的重复建设与教育资源的浪费,向突出结构调整、提高办学质量转变,促进高职教育精益求精、办出特色。

3.2 学校方面

政府做出一系列的举措促进高职学校就业,高职院校本身也要努力调整自己,积极促进本校学生就业。要结合社会需求,优化学校的专业结构。市场经济条件下,认真考虑社会与劳动力市场的需求、按需办学才是高职教育健康持久发展的动力。高职院校区别于本科院校的一个巨大优势是技能培训,高职教育者要调整培养目标,培养生产服务、一线岗位需要的实用技能性人才,重点培养学生的就业能力、创业能力与适应能力,加强校企合作、产学研相结合。此外,要加强对学生的自我认知教育,引导高职生正确认识自我。学生的自我认知关系着学生的自我定位,直接影响学生的就业心理。高职生存在的主要问题是对自己估价不合理,不能正确的定位自己。我们要做的就是引导学生了解自己,正确认识就业形势,了解所学专业的特点和社会需求量,调整自身,适应就业市场的需要,给自己恰当的定位,确定可行的就业目标,这样就能以平和、乐观的心态积极就业。为此,学校要为毕业生开设就业指导课程,详细介绍当前的就业政策、就业技巧。此外,学校还应建立系统的就业指导体系,坚持就业指导的长期教育和短期教育相结合的原则,针对不同年级的学生开展不同的就业指导工作。对大一新生而言,着重帮助其了解自己所学专业特点及市场需求;大二的学生,应该进行职业道德、择业观念及就业政策等方面的教育;大三毕业生,应该在实习前引导他们掌握就业技巧,帮助他们收集就业信息、准备就业自荐书,进行初步的职业规划。对毕业班的学生还要特别注意求职面试技巧、自荐材料的准备和创意、求职信的个性和创意等细节的引导。

3.3 学生方面

唯物主义方法论告诉我们:外因通过内因起作用。要提高高职毕业生的就业率,关键还要看高职毕业生个人的努力。高职生只有提高了自身的综合素质、树立正确的就业观,才能增强就业的竞争力。对于高职毕业生而言,求职时自身的定位关系到今后一生的发展,要结合自身的实际情况与当今社会的需求,采取前瞻性与务实性相结合的方法,努力提高自身的综合素质。

总之,提高学校的就业率,促进学生积极主动的就业需要政府、学校、学生本人三方面的共同努力。大家劲往一处使、心往一处想,高职学生才能顺利就业,实现自己的人生价值,为社会做贡献。

[1]李国志.影响高职毕业生就业因素分析与对策[J].连云港职业学院学报.

[2]张娅.高职毕业生就业问题的研究[D].西安建筑科技大学.