社交网络交易下消费者权益保护问题研究

2015-01-07潘灵翼

潘灵翼

社交网络交易下消费者权益保护问题研究

潘灵翼

随着互联网和掌上通讯的不断发展,人们网络消费的渠道也越发多样化,通过朋友圈社交网络的商品购买成了新兴的消费方式。但正是由于社交网络本身的非商业性特征及相应法律制度的缺失,使得消费者权益维护成为了一大难题。基于对社交网络商业行为的法律分析,应当认为社交网络交易是合法行为,交易中买方具有消费者保护法中消费者地位。为了更好地维护社交网络交易中消费者权益,应对社交网络环境中的交易行为进行规制,从监管保障、行业自律以及网络消费者范围扩大等方面多管齐下,使社交网络交易活动中的消费者权益得到更明确的保护。

社交网络;买卖合同;委托代理合同;消费者权益

随着电子商务的发展和网络平台的扩张,时下诞生了很多新兴网络交易模式:一种是形似专业电商平台的网络营销,如:“微店”;另一种即是通过微信、微博等社交平台发展的电子商务,如:私人代购;还有一种是通过社交网络朋友之间的信息扩散进行的无实体店代理。根据中国电子商务研究中心去年底发布的《2014年“微信朋友圈营销”生态数据研究报告》①参见“2014年‘微信朋友圈营销’生态数据研究报告”,http://www.100ec.cn/detail--6208008.htm l,访问日期:2015-3-5.,2014年微信朋友圈的平均月流水量达九万余元,最高月流水量甚至高达两百万元,通过诸如微信这类的的社交网络进行交易的现象有其存在的基础和社会需求,已成为无法遏制的潮流。

而无论是微店还是朋友圈代购和代理,均是通过社交网络平台进行的交易,没有正规买卖合同,且无第三方的交易平台保障,这无疑形成了一定的安全隐患和交易风险,也给消费者带来了新的维权难题。

一、社交网络交易活动现状及消费者维权困境

(一)社交网络交易活动现状分析

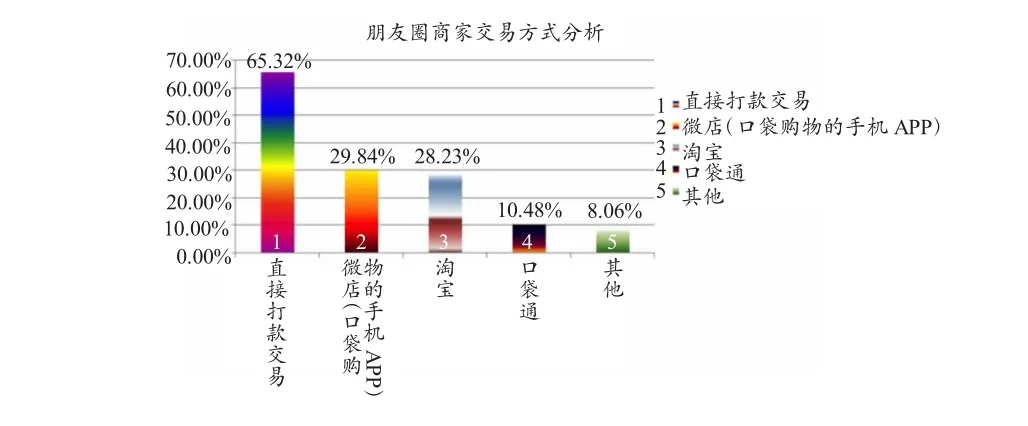

以微信为例,2014年微信朋友圈营销呈现增长趋势,平均月交易额达到94989元。交易方式也多种多样,直接打款交易占65.32%,直接增加了交易风险(见表1)②同注释①.。

表1

通过对微信及朋友圈内营销信息发布行为的分析,可以发现此类营销的推广通过以下几种形式实现:

第一类是借助微信上的第三方平台销售,如“微店”。微店主要分为两类模式,一类为B2C模式,如京东微店,直接通过商家对接消费者;另一类微店则面向个体,类似于C2C模式。③参见“微商平台争夺战打响:微店泛滥得流量者得天下”,http://tech.qq.com/a/20141030/009899.htm,访问日期:2015-01-07.而目前微店模式以后者居多,虽然交易简便,但多采用微信收款这种要约性支付。若出现买家付款后卖家不发货的情形,或交易后商品出现质量问题,只能基于买卖双方的诚信线下解决。且微店卖家注册流程简单,只需填入个人身份证信息以及验证手机号,店铺便可对外营业。与淘宝等正规电商相比,微店对于入驻的商家及其进货渠道合法性并没有进行验证,这无疑增加了消费风险。

第二类是代购。微信代购的交易渠道有两种,一种是朋友圈发布信息等待消费者发出要约,另一种是在微信账号上购买。前者通过配以简单的文字和商品图片,发布到朋友圈;后者通过账号下的直接交流,以聊天形式促成交易。无论是前者还是后者,都存在着巨大风险。且绝大多数以“代购”为名义的商家并不具备代购资格,那些以身处国外为噱头进行的“奢侈品代购”本身便涉及到关税问题,属于一种偷税漏税的走私行为。

第三类是无实体店代理。与代购推广途径相似,微信朋友圈的销售代理只需要在朋友圈配发商品图片和文字介绍,无需店面和库存,基于朋友圈的高信任环境,通过朋友的朋友层层转发传播,依然能获得不错的营销效果。但这类交易考验更多的还是友情与信任。由于没有实体店,且无法出具发票,退货退款无法解决等问题可能会出现。

(二)消费者在社交网络交易活动中的维权困境

《中国网民权益保护调查报告(2014)》的结果显示,网购是网民遭受经济损失最严重的场景,按6亿网民人数估算,经济损失约为1093亿元人民币。遭受经济损失的社交网站用户占27.2%,平均损失为93.0元。在所有的网购渠道中,57.7%的网民认为“社交网站推荐的商品”风险较大且可信度不高。①参见12321网络不良与垃圾信息举报受理中心2014年11月发布的《中国网民权益保护调查报告(2014)》.虽然较之其他网络交易渠道,网民在社交网站使用中的权益损失相比较轻,但由于社交网络平台自身信息复杂、流向繁多的特殊性,消费者在社交网络交易下的权益保护问题也应当引起重视。而目前我国社交网络交易环境下的消费者权益并没有明确的法律条文依据,消费者维权存在一定的法律风险。

1.监管有困难

社交网络的建立基于朋友圈,用户的产生多来源于手机通讯录、电子邮件、微博好友等,使用者在相对私密的关系圈中进行沟通和交流。由于社交网络的相对私密性,工商部门的监管很难覆盖到此类平台下的交易,这就可能造成交易风险和安全隐患。

目前我国在社交网络上“开店”不需要实名认证,也无平台监控,处于监管空白区。买卖双方通过平台发起的交易建立在信誉基础上,通过私人渠道完成交易,一旦出现问题,消费维权将无源追溯。

2.举证难度大

交易活动中一旦发生问题,消费者若想维权,需要提供证据,譬如网络交易凭证、聊天记录等。而基于社交网络的亲密性特点,用户之间多为朋友关系,证据的留存多为此类交易下用户容易忽视的问题,这就造成维权无据。

此外,社交网络中信息发布无门槛限定,任何信息的发布具有随意性、流动性等特点,内容可随时删除,一旦消费者自身没有对交易凭证进行备份,就会造成利益损失自行承担,也给追查发布源头及追踪发布者造成困难。

3.法律依据不明确

国家工商总局在《网络交易管理办法》中明确规定:“本办法所称网络商品交易,是指通过互联网(含移动互联网)销售商品或者提供服务的经营活动”,为网络商业活动监管提供了基本的法律依据。但《网络交易管理办法》中的规定比较原则,针对的仍然局限于严格意义上的传统买卖或者服务行为,微信交易等类似行为还无法纳入其中,难以适用。

同时,由于目前学界对于社交网络中商业营销的发布者是否可定性为经营者还有争议,因此新修订的消费者权益保护法关于经营者采用网络等方式销售商品,消费者享受的权利相关还有待商榷。

二、社交网络交易活动中消费者维权的法律思考

网络消费与传统消费相比具有特殊性,尤其是社交网络上的交易活动本质上不属“网络交易平台”交易范畴,对此类新兴交易模式,目前我国尚无明确法律依据可循。这就引发了一系列法律问题:时下流行的社交网络交易行为是否合法?社交网络交易活动中消费者的权益是否应当受到《消费者权益保护法》保护?这些问题都需要从法律角度进行分析。

(一)社交网络交易活动中消费者的性质界定

虽然我国消法并未对消费者概念进行明确界定,但在我国法律实务操作与法学理论研究过程中,对于消费者的概念界定,已达成一定的共识:对消费者可定义为因生活消费需求,购买、使用商品或者接受服务的自然人或个体成员。基于此,以网络平台为渠道,通过网络购买、使用商品和接受服务也诚然是一种消费行为,参与该行为的自然人或个体成员,也应当被视作消费者。这也包括了本文所讨论的通过社交网络平台交易的自然人和个体成员。

尽管目前我国电子商务消费者保护所涉及的“消费者”主要指B2C电子商务中,不以生产经营为目的购买、使用商品或者接受服务的自然人,至于C2C电子商务中此类自然人是否应与B2C电子商务中消费者受到同等保护,目前尚无共识。但依笔者所见,参与社交网络交易的消费者作为购买、使用商品或接受服务的主体,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条和第三条的相关规定,应当受到保护,此类交易活动中的销售方经营行为也应当受到消法的规制。

(二)社交网络交易行为的合法性考察

首先,社交网络交易行为是一种基于合意的民事法律行为。根据我国民法相关规定②参见《中华人民共和国民法通则》第五十五条。,社交网络交易双方基于合意建立的民事法律关系则应当受到民法的保护和约束。且从消费者权益保护上看,消法规定消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。③参见《中华人民共和国消费者权益保护法》第七条。该条款中并未限定消费者的购买形式,表明不论是何种形式的购买,消费者均有权直接要求对方承担对应的民事责任。

再者,依笔者前文所述,以微信为例的三种交易模式中,交易双方当事人实则建立了两种法律关系:一种是买卖双方建立的买卖合同关系,另一种是委托代理合同关系。在线上直销中,交易双方可直接按照买卖合同法律关系,享有相应权利,履行相应义务。而在代购情形中,若代购者以自己名义为销售者从事贸易活动,消费者本身不与销售者直接产生买卖合同关系,消费者与代购者之间建立的是间接代理法律关系;若代购者受消费者委托,以消费者名义与销售者达成买卖合同,代购者从中收取报酬,这种情况下代购者提供的是劳动而非商品,消费者与代购者之间构成直接委托法律关系。根据我国合同法相关规定,当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。④参见《中华人民共和国合同法》第四条。如若没有出现《合同法》第五十二条所述情形⑤我国合同法第五十二条规定有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。,均属合法有效。

此外,有相关人员认为微信代购往往打着“朋友、熟人帮忙”的名义进行卖货,代购人也没有办理工商登记,这种情况下,很难认定代购人是经营者①参见“微信代购风险高女子5000元买山寨LV包”,http://money.163.com/14/0922/14/A6OM 6NHR 00253B0H.htm l,访问日期:2015-01-07.,出现纠纷后多被视为普通民事纠纷以及个人私下交易,难以适用新消法的规定进行调解。对于此类观点,笔者并不认同。我国消费者权益保护法虽未对基于民事行为形成的个人买卖行为进行明确界定,但也并未将个人与个人之间的交易行为排除在消法保护之外。且在电子商务在线自然人用户是电子商务的主体,其参与电子商务行为有效。综上,笔者认为社交网络交易活动虽在形式上具有特殊性,但确是合法有效的交易行为。

三、完善社交网络交易活动中消费者权益保护的法律建议

(一)对网络交易实施一体化监管,明确社交网络平台的法律责任

虽然我国《消费者权益保护法》里有明确第三方网络交易平台的责任,且尚未对其他网络平台追究交易责任,但依据《侵权责任法》第三十六条规定:“网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。”无论是第三方网络交易平台,还是非交易性质的社交网络平台,网络用户在网络活动中权利受到侵犯并告知平台方,网络服务提供者就应当采取积极措施来规制不法行为,及时为消费者维权。因此,国家监管部门应明确社交网络平台在其网络范围内交易活动中的法律责任,若社交网络服务商没有履行其当然义务,则应与销售者一起承担连带责任。

其次,在国家监管层面,笔者认为可借鉴英国电子商务监管的经验,进一步明确各监管部门的职责。在英国,开展电子商务监管的包括公平交易办公室、商业创新与技能部、交易标准办公室等,这些公共机构都具有一定权限对电子商务进行监管。其中公平交易办公室性质类似于我国的工商管理总局,其有权查看和监控一些网页或信息,发现问题可以立刻勒令经营者停止侵权或者经营。由于社交网络的相对私密性,我国工商管理部门若对社交网络里流散的信息直接介入,难免会引起争议。因此笔者建议可加强对第三方社交网络平台的责任追究,督促社交网络对其平台上交易信息的规制和管理,在网络交易的过程中形成动态监管。

社交网络平台也可通过设定信息发布的敏感关键词来规制网络信息发布要求,并适度提醒用户社交网络的运营性质,提醒和告诫用户社交网络平台商业行为的不提倡,从而从源头上维护社交网络的纯社交性,杜绝交易问题的出现。

(二)降低消费者举证难度,在责任分配中兼顾公平

新消法规定了商家有应消费者要求提供购物凭证或者发票的义务②参见《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条。,这就很好地保障了消费者举证维权的权利。而社交网络平台上的交易大多为朋友之间的合意买卖,消费者对于凭证的留存容易疏忽。且由于网络本身的虚拟性,信息篡改较容易,证据的认定较复杂。由此,笔者认为应加强国家监管部门、电子商务调解机构和第三方社交网络平台的合作,整合资源,借助于电子签名、电子认证等新兴业务③参见“电子商务纠纷调解存在的问题及对策”,http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/2013-01/05/content_16085383.htm,访问日期:2015-01-09.,强化证据的可信性,降低当事人举证难度。

此外,在对消费者损害求偿权进行保护时,还应注意举证责任的分配。我国有学者认为民事诉讼程序审理的案件具有多样性和复杂性的特征,若不坚持确认举证责任倒置规定,在某些特殊的民事案件中,特别是在某些侵权纠纷案件中,可能造成极不公正、极不合理的结果。在网络交易中,消费者一方处于相对较弱的地位,交易信息和资料都存放在网络平台的服务器内,消费者获取证据很难做到全面。因此,应适当采取举证责任倒置原则,对网络平台的举证责任进行进一步规定,更好地实现公平。

(三)扩大网络交易维权的消费者范围,建立行业自律制度

我国关于电子商务商业行为的法律法规目前仅集中在对“网络交易平台”消费者的保护,而社交网络上交易纠纷到底如何解决,交易损失由谁买单,并无明确的法律依据。虽然新《消费者权益保护法》增加了网络消费者“后悔权”的设立,对网络消费者的权益维护提供了保障,但消法中对于网络消费者的保障还仅限于“消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿”。显然,社交网络交易活动中的消费者如何追偿,法律并无明文规定。因此,扩大我国法律法规中网络交易维权的消费者范围,将社交网络交易活动中的消费者纳入保护范畴,笔者认为很有必要。

此外,由于网络交易行为以互联网技术为依托,单纯凭借政府力量很难全方面对网络中的特有问题进行调整,且网络交易发展迅速,由法律预先硬性加以规范可能会限制其发展。为了促进网络交易活动保持一种健康态势,美国民间组建的消费者利益委员会(ACL)定期会出版自己的刊物《消费者业务杂志》,刊发有关消费者权益的最新资讯;美国最著名的消费者权益保护私营机构Better Business Bureau(简称BBB)也在全美各地设立分支机构,免费向消费者提供信息,告知不要购买哪些厂家或商店的商品,使消费者权益保护的网络更加广泛健全。借鉴美国消费者权益保护经验,我国可以组建网络机构,及时追踪维权状态,或在各大社交平台设立权益专窗,将社交网络交易问题纳入申诉范围内,并及时公告用户损失的最新信息,防止消费者掉入类似陷阱。

四、结语

社交网络带给用户更多的是便利和分享的乐趣,商业信息的发布和传播,网络交易的扩散和进行,对社交网络的健康发展带来了隐患,也徒增了消费者的维权风险。作为非商业性质的社交网络,其平台范围内的交易活动具有便捷、快速的优势,但同时也应看到社交网络交易活动的缺乏保障性。

随着社交网络用户的日益增多以及网络交易方式的多样化趋势,社交网络平台下的交易活动虽并不被提倡,但已成为无法遏制的一种趋势。笔者从国家监管、行业自律、举证责任分配以及网络消费者范围扩大等角度提出法律建议,旨在使社交网络交易活动中的消费者权益得到更明确的保护,让消费者在社交网络交易活动中能更好地规避风险,保障网络环境的良性健康发展。

综上,无论是公权力部门与社交网络运营商的合作,还是消费者增强自身风险防范意识,社交网络下的消费者维权问题需要每个参与者的共同努力。

[1]马岳君.微信奢侈品代购被指”步步惊心”一旦被骗难维权[N].法制日报,2014-6-4.

[2]高学争.私密社交,小圈子的黏性营销[J].销售与市场(管理版), 2012,(07).

[3]林华.微信生意透支朋友圈[J].检察风云,2014,(06).

[4]贾娜,樊富强.,微信朋友圈生意于法无依 [N].北京日报, 2014-3-5.

[5]段军权.网购平台消费者权益保护的研究[D].郑州:郑州大学,2013.

[6]吴宏伟.消费者权益保护法[M].北京:中国人民大学出版社, 2014:178.

[7]广州市荔湾区人民法院课题组.网络海外代购中消费者之诉权保障研究[J].法治论坛,2014,(02).

[8]唐先锋.电子商务法律实务[M].北京:清华大学出版社,2014:42.

[9]李成军.英国电子商务监管和消费者保护[J].网络交易监管, 2012,(02).

[10]覃一平.论电子商务中消费者权益保护的法律问题[J].法制与社会,2014,(12).

[11]程春华.举证责任分配、举证责任倒置与举证责任转移——以民事诉讼为考察范围[J].现代法学,2008,(03).

[12]吴景明,雅客.我国新消费形势下消费者权益保护法律问题研究[M].北京:中国法制出版社,2013:99.

[13]吴景明,雅客.参见[12]:13.

潘灵翼,女,安徽安庆人,华东理工大学法学院国际经济法方向法律硕士。

D923.8

B

1008-4428(2015)05-82-04