基于GIS与指数和法的矿区土地复垦适宜性评价

2015-01-06常蓉

常 蓉

(山西农业大学资源环境学院,山西太谷 030801)

基于GIS与指数和法的矿区土地复垦适宜性评价

常 蓉

(山西农业大学资源环境学院,山西太谷 030801)

土地复垦所需处理的数据信息量大、信息关系复杂、信息时空变化大,GIS技术作为目前处理空间数据最有效的工具,是进行矿区土地复垦适宜性评价的理想工具。本文结合山西稷山县石料厂土地复垦实践,分析建筑用石灰岩矿生产期损毁土地适宜性,对矿区土地复垦适宜性进行评价,为制定相应复垦措施提供科学依据。

GIS;土地复垦;矿区;适宜性评价;稷山县;石料厂

随着人口的增长和经济建设的迅猛发展,各行各业对土地的需求不断增加,我国土地资源正面临人口增长和经济发展的双重压力。矿区土地复垦是一项具有战略意义的系统工程,搞好土地复垦是合理利用土地、促进土地资源持续利用的需要,是增加耕地面积、缓解矿区人地矛盾、促进矿区社会经济发展的需要,是改善矿区生态环境和改善矿区工农关系的需要,同时也是建立现代企业制度的需要。企业把土地复垦当作生产全过程的必要环节,重视对土地生产要素的投入,有利于社会主义市场经济和现代企业制度的建设[1-5]。

土地复垦适宜性评价是土地复垦项目投资前期工作的中心环节和项目决策的依据,是土地治理利用方向决策和改良途径选择的基础,为土地资源的合理利用及土地结构和布局的调整服务。土地复垦中选择合理的评价对象和评价方法尤为重要。

20世纪初,美国和德国最早开展土地复垦,英国也是开展土地复垦较早的国家,主要以污染地的复垦和矿山固体废弃物为研究重点。这类复垦研究主要侧重于矿山破坏土地的估计与评价,提出存在的问题、综合治理技术及资金筹措等。我国土地复垦起步较晚,相应的理论基础研究尚不完善,已在土地复垦的适宜性评价研究中做出积极探索。马昌忠等[1]阐述了土地复垦适宜性评价在土地复垦中的重要作用及GIS技术在土地复垦适宜性评价中发挥的积极作用。杜开元等[2]提出,适宜性评价是土地复垦研究的基础,在概述复垦技术适宜性评价原则的基础上,介绍适宜性评价因子的选取及评价方法。白中科等[6-11]论述了ArcGIS在矿区土地复垦中的应用,对土地复垦的适应性进行探讨。白中科等[12]对复垦土地进行评价单元的划分、评价因素的选择、评价指标体系的确定以及适宜性评价。刘文锴等[13-17]提出在GIS和ANN技术支持下,对矿区进行土地复垦适宜性评价的一种新的方法。潘元庆等[18]对河南省的挖损地、塌陷地、压占地三大类待复垦土地现状进行分析,通过FAO土地适宜性评价方法对三类待垦土地进行适宜性评价,测算出土地的复垦潜力并进行了土地复垦潜力分区。

我国学者围绕矿区土地复垦适宜性评价开展一系列的研究,并取得显著的成就。在这些研究中大多数都是在土地利用总体规划和土地可持续利用的原则上,提出矿区土地复垦适宜性评价的新方法,利用先进的技术进行数据的处理和转化,根据评价结果进行评价单元和评价方法的选择,从而进行矿区土地复垦。综观这一领域的研究现状,对矿区土地复垦适宜性评价的研究过程中,复垦适宜性评价体系简单,造成适宜性评价结果在确定复垦方向时起到重要作用不能完全发挥,进而影响到复垦技术的选取和应用不能切实的与基础现状有效地联系起来。

1 土地复垦适宜性评价体系和方法

1.1 评价体系

评价体系分为二级和三级体系两种类型。二级体系分成两个序列,土地适宜类和土地质量等,土地适宜类一般分成适宜类、暂不适宜类和不适宜类,类别下面再续分若干土地质量等。土地质量等一般分成一等地、二等地和三等地,暂不适宜类和不适宜类一般不续分。三级体系分成三个序列,土地适宜类、土地质量等和土地限制型。土地适宜类和土地质量等续分与二级体系一致。依据不同的限制因素,在土地质量等以下又分成若干土地限制型。

1.2 评价方法

评价方法分为定性和定量法分析两类。定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析,确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、指数和法与多因素综合模糊法等,具体评价时可以采用其中一种方法,也可以将多种方法结合起来用。

极限条件法的计算公式:Yi=m in(Yij),其中Yi为第i个评价单元的最终分值;Yij为第i个评价单元中第j参评因子的分值。

1.3 土地复垦适宜性评价步骤

土地复垦适宜性评价的步骤包括:在拟损毁土地预测和损毁程度分析的基础上,确定评价对象和范围;综合考虑复垦区的土地利用总体规划、公众参与意见以及其他社会经济政策因素分析,初步确定复垦方向,划定评价单元;针对不同的评价单元,建立适宜性评价方法体系和评价指标体系;评定各评价单元的土地适宜性等级,明确其限制因素;通过方案比较,确定各评价单元的最终土地复垦方向,划定土地复垦单元。

2 实证分析

2.1 研究区自然概况

2.1.1 地理位置

稷山县马家沟忠安石料厂矿区地处吕梁山脉南西端东南缘的晋家峪东侧佛峪沟中。位于稷山县县城北17 km,西社镇北北西12 km,西社镇马家沟村北西4.3 km。行政区划隶属稷山县西社镇马家沟村。

矿区至佛峪沟沟口150 km为简易砂石路,佛峪沟沟口为稷山-乡宁柏油公路,佛峪沟沟口到西社镇12 km,西社镇到稷山县城5.7 km,均为沥青路面,交通方便。

2.1.2 矿山开采历史及现状

稷山县马家沟忠安石料厂石灰岩矿为续建石灰岩矿山,开采活动以石灰岩矿和建筑材料为主。目前矿山范围内已进行了较小规模的采矿活动,形成2处露天采场C1,C2,分别位于佛峪沟北侧和南侧。截至2010年10月底,累计查明石料矿资源储量73.83万t,采出122 b矿石量4.04万t,333类矿石保有资源量69.79万t。废石渣主要堆放在佛峪沟沟口处,由于利用率较高,目前堆积物较少。

2.1.3 地形地貌

该矿区位于稷山县北部吕梁山区,区内地形属构造剥蚀低中山区,总的地势为南、北高,中间低,矿区北部边界山梁海拔1 290 m,南部边界山梁海拔标高1 340 m,中部佛峪沟沟谷内最低海拔标高1 195 m,相对高差145 m,矿区内山坡坡度30°~70°。山上灌木及杂草丛生,主沟称晋家峪,近南北向,为常年流水,当地居民生活用水主要靠泉水,其流量很小,仅能满足人畜饮用。矿区内无耕地,全为有林地,生长灌木、乔木等。

据现场调查,矿区及其周围大部为基岩裸露区,黄土分布较少,植被不发育,以杂草荆棘为主,树木较少。

2.1.4 气候

本区气候属暖温带大陆性季风气候,大陆气候特征明显,四季分明,冬长夏短,季风强盛。春季干旱少雨,夏季炎热多东南风、降水不足,秋季温凉,冬季寒冷少雪多西北风。气候四季分明,光照充足,十年九旱,全年平均日照2 382 h。据稷山县气象局资料,本区年平均气温13℃左右,历年极端最高气温42.3℃(2005年6月20日),历年极端最低气温-22.6℃(1971年1月22日);多年平均降水量483 mm,多年平均蒸发量1 421.0 mm,降水量为128.0 mm。

2.1.5 生物

矿区植被类型和植物成分较复杂,自然植被覆盖度较低。主要以杂草荆棘为主,乔灌木呈斑块状分散在矿区的各个地方,整个生态系统已达到相对稳定的状态。

矿区主要地类以有林地、灌木林地为主,主要植被为蒿类、羊胡子草等。

2.1.6 水文及水文地质

稷山县境内主要河流为汾河,其自东向西流经本县,自然流程43.5 km,大小弯道23个,年均径流量为13.7亿m3,枯水年径流量为4.8亿m3。泉水主要有神头泉等,年径流量为668万m3,泉水总流量为0.235 m3·s-1,洪水年水量为3 936万m3,枯水年约632.9万m3。该矿区东部的南北向主沟中有常年溪流,但水量不大,流量随季节性变化。矿区附近村民饮用深井水。本区位于禹门口岩溶水系统的补给区,区内地下水可划分为松散岩类孔隙水和灰岩裂隙水。

2.1.7 土壤

矿区土壤以石灰性褐土为主,广泛分布于山岭顶部及山坡地带,由于地势陡峭,侵蚀严重,致使岩石裸露,土层极薄,无土壤发生层次,砾石含量占土体的50%~70%,土体较多的砾石使土壤温差变化增大,加大了物理风化,产生了半风化的碎屑,使土壤理化性质严重恶化。本区为薄层石灰岩褐土。褐土具有土层薄,碎石含量多,疏松多孔,不易于耕作的特点,也存在土壤肥力不足的缺点。

2.2 研究区社会经济概况

2.2.1 行政区划

矿区行政区隶属于稷山县西社镇马家沟村,位于稷山县县城北17 km,西社镇土地村北2.5 km处。西社镇北北西12 km,西社镇马家沟村北西4.3 km,佛峪沟沟口到西社镇12 km,西社镇到稷山县城5.7 km。

2.2.2 经济状况

全县现辖5镇2乡,248个自然村,总人口33.39万人,国民生产总值为133 548万元。全县现有耕地3.7万hm2,主要种植玉米、谷子、棉花、小麦、豆类等农作物和苹果、梨、板枣、葡萄等经济作物。稷山板枣被定为国宴食品,并在中国首届农业博览会上获得最高奖(银奖)。稷山县矿产资源丰富,主要有铁矿、白云岩、石灰岩、辉绿岩、地热等。境内现有有证矿山14个,其中铁矿1个,石料场13个,规模均属小型;有地热田1个(稷山县翟店镇仁和地热田),目前该地热田热水主要用于生活饮用和农田灌溉。稷山县工业已形成煤炭、冶金、化工、轻纺、机械、农副产品加工6大支柱产业。乡镇、民营煤焦冶炼、服装加工和以红枣为龙头的农副产品加工三大主导产业和4个工业小区建设初具规模。当地居民多以农业为主,主产小麦、玉米、兼种豆类、薯类等,经济作物主要为棉花、瓜果、油菜和药材等。由于土地贫瘠,干旱缺雨,农业经济条件比较落后,富余劳力资源充足。

2.3 基于M apG IS的土地适宜性评价

2.3.1 评价范围和初步复垦方向的确定

在矿区现场进行实地勘查,收集有关矿区的土壤、地形、植被、水文、周边环境、土地破坏情况、实地开采情况的资料,以及该矿区的《开发利用方案》《储量核实报告》,利用GPS对矿区的影响范围进行定位,利用CASS软件绘制矿区的境界,导入MapGIS软件中,打开第二次全国土地调查库,即可得到该矿区的土地利用现状和各种地类的占地面积。根据土地利用现状图和《开发利用方案》《储量核实报告》,确定矿区的预测损毁的面积和程度,最终确定复垦责任区、土地复垦的年限和土地复垦的工程量。根据以上对土地利用现状的图形绘制及分析、预测,利用MapGIS软件绘制土地损毁预测图(图1,2)。

图1 矿区土地利用现状

土地复垦适宜性评价的范围包括开采挖损区和压占区,其中挖损区的主要地类是有林地和采矿用地,面积分别为0.88和0.42 hm2;压占区的主要地类是有林地、灌木林地、采矿用地,面积分别为0.19,0.03和0.60 hm2。根据土地利用总体规划及生态环境保护规划,从矿区实际出发,通过对矿区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析,初步确定矿区土地复垦方向。

自然状况。矿区地处吕梁山南西端东南缘的晋家峪东侧佛峪沟中,属中低山区,石灰岩质类山地褐土是本矿区主要土壤,含碎石多,土层较薄,有机质积累少,土壤肥力较差,不能作为耕作层。昼夜温差较大,年平均气温13℃;年降水量483 mm,多集中在7-9月;年蒸发量1 421.0 mm,风向冬季多北风和西北风,夏季多东南风和西南风,春秋两季两者交替出现,年最多风向为东南风。矿区植被类型和植物成分较复杂,自然植被覆盖度较低,植被不发育,山上灌木及杂草丛生。

经济状况。矿区及周边区域均为基岩裸露区,无农作物耕种,主要为采矿厂加工石料。石料加工业为当地的主要经济支柱产业。

项目所在地区相关政策。根据2011年发布的《山西省土地利用总体规划(2006-2020年)》,山西省确定了把保护耕地放在土地利用与管理的首位,严格保护基本农田,保证粮、棉、油等基本农产品的生产用地,努力实现耕地总量动态平衡和坚持土地利用经济、社会、生态效益的统一。按照规划要求,把煤矿建设与保护耕地和生态环境同步并举,做到经济建设与土地可持续利用统一。

公众意愿。矿区公众的意见以及各级专家领导的意见、态度对复垦适宜性评价工作的开展具有十分重要的意义。在调查过程中,遵循公众广泛参与的原则,为使评价工作更具民主化、公众化,特向广大公众征求意见。当地农民对土地损毁后实施复垦,恢复土地生产价值是大力支持的,对按照《稷山县土地利用总体规划(2006-2020)》实施复垦表示支持,并建议在条件许可的情况下增加林地的复垦面积。

复垦方向初步确定。通过以上分析可知,土地复垦的方向以林牧相结合,主要复垦为林草地。遵照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”原则,对于损毁的林草地尽量恢复原有土地利用类型。复垦初步方向确定见表2。

2.3.2 评价单元的划分

由于待复垦土地主要是采矿挖损和开采压占地,依据矿区土地损毁的类型和程度,综合考虑各限制因素和矿区自身的特点,在评价单元划分上以土地损毁类型、限制因素和人工复垦整治措施等为划分依据,使评价趋于合理。同时尽量保持境界和权属界的完整,在此原则下,将损毁类型作为一级评价单元,据此将复垦区划分为开采挖损区和开采压占区。再按原土地利用现状图斑作为二级评价单元,将待复垦区划分为林地和城镇村及工矿用地,即Ⅰ评价单元(开采挖损区、压占区)、Ⅱ评价单元(原图斑利用类型)。

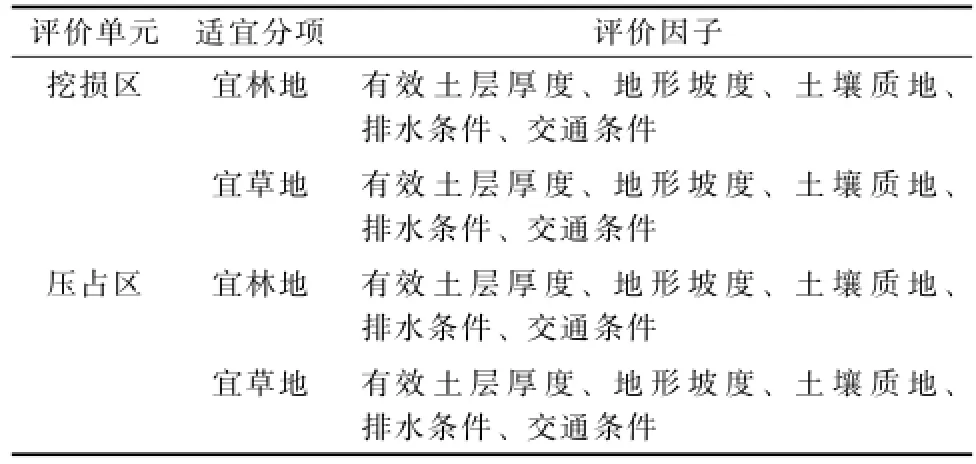

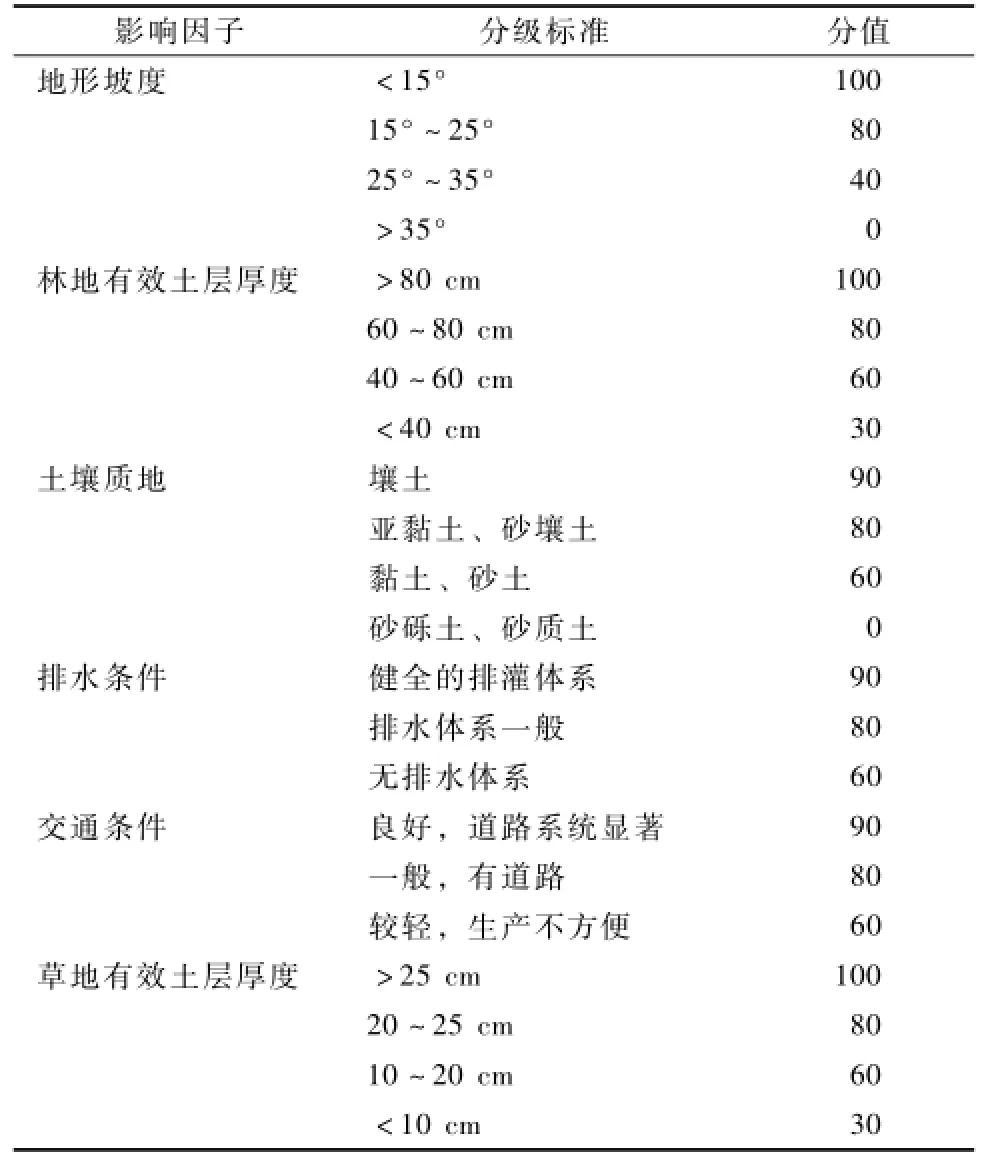

2.3.3 适宜性评价因子的选取和权重的确定

评价因子主要有土壤的侵蚀能力、有效土层厚度、土壤的结构、pH值、土壤有机质、污染程度、地形坡度、供排水条件及地表物质组成等10种因子。其中:地形坡度影响能量的再分配,是最直接有效的评价因子;供排水条件是植物生长的最重要因子;土壤的构成(土壤的结构、有效土层厚度、pH值、土壤有机质、污染程度、地表物质组成)直接关系着物种的选择,是最具有决定性的评价因子;土壤侵蚀能力关系着植被恢复的难易程度,是举足轻重的评价因子。在遵循上述原则并结合待评价土地的实际情况及拟损毁土地的预测结果的基础上,考虑到矿区内气候、地貌、土壤等条件。各评价单元选择评价因子见表1。

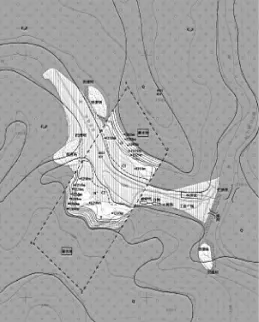

图2 矿区土地损毁预测结果

表1 评价因子选择

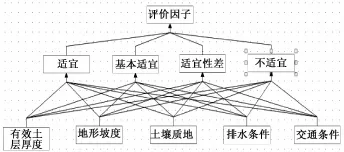

图3显示,根据层次分析法确定各评价因子的权重。其中,有效土层厚度、地形坡度、土壤质地和排水条件、交通条件等评价因子权重分别为0.141 3,0.197 4,0.420 3,0.167 5和0.073 5。

图3 层次结构模型的构建

2.3.4 适宜性评价方法的选择

土地复垦适宜性评价主要是为了确定土地的适宜性用途和指导复垦工作更有效地进行,矿区土地复垦适宜性限制因子对复垦方法的选择有较大的影响。由于矿区各复垦对象以林地为主,损毁主要形式为压占和挖损,产生崩塌和滑坡的可能性范围较小,加上矿区内黄土高原地貌,梁、峁、沟谷发育,自然条件较差,土地利用程度较低,因此对挖掘和压占损毁的全部土地,应通过复垦尽量恢复原利用类型,采用指数和法进行适宜性评价,可较清晰地确定土地复垦方向。因此,指数和法评价矿区土地复垦的适宜性可满足要求。

2.3.5 适宜性评价体系和指标的选择

采用土地适宜类、土地质量等级和土地限制型3级分类系统。

土地适宜类。按被损毁土地经整治复垦后对于林、牧的适宜性进行划分,分适宜类、暂不适宜类和不适宜类。适宜类划分的主要依据是区域土地利用总体规划,以及被损毁状况的调查和预测分析,包括土层厚度、坡度与坡向、交通条件、区位、损毁类型与程度、土地利用和发展方向等。对于坡度大、距离远、交通不便、土层薄、质地差、损毁较严重而无望恢复耕作的土地,可划为宜林或宜牧类;宜园、宜林和宜牧的土地区分不甚明显,主要视所在地区的总体规划而定;被损毁的园、林、牧地,除压占挖损或采动滑坡等严重损毁以外,一般仍保持利用类型不变。被挖损和压占损毁的土地,应视生产利用状况和压占物的稳定性,划分为某种适宜类或暂不适宜类。

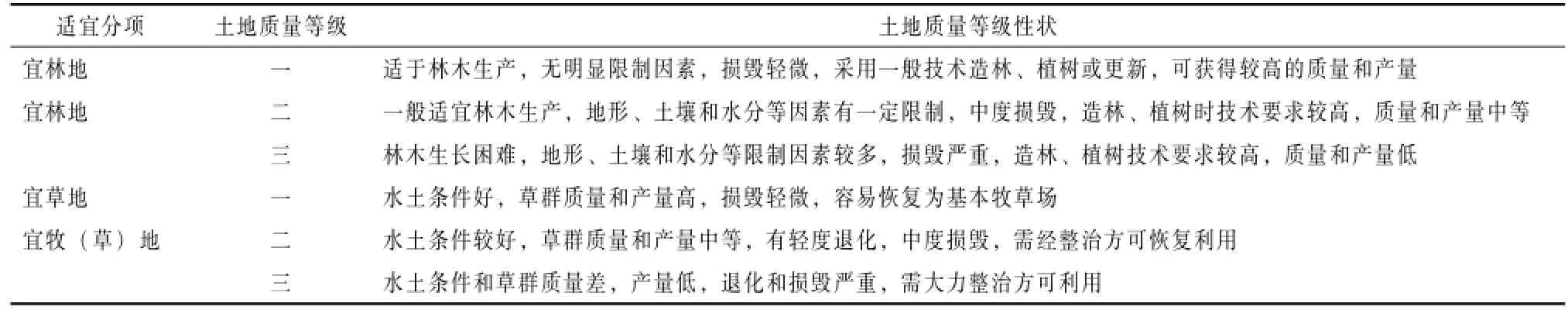

土地质量等级。在适宜类范围内,按土地对林、牧等的适宜程度、生产潜力大小,限制性因素及其强度各划分为三等(表2)。

表2 土地质量等级的划分

土地限制型。在适宜土地等内,按其主导限制因素进行划分。一等地一般不存在限制因素,二、三等地则有各种不同限制因素。从一等地到三等地,限制因素的种类逐渐增多,限制强度逐渐加大。各限制因素可分为若干级,以满足各类土地适宜性评价为原则。

评价类型划分。在矿区土地质量调查的基础上,将参评单元的土地质量分别与复垦土地主要限制因素的林牧评价等级标准对比(表3)。

综合得分标准。利用指数和法计算,综合得分>80分,等级为适宜;60~80分,等级为基本适宜;40~60分,等级为适宜性差;<40分,等级为不适宜。

2.3.6 适宜性评价结果

根据评价单元各评价因子的特征及指数和法计算的矿区各评价单元的综合得分为:挖损区71.6分,基本适宜;压占区75.5分,基本适宜。经分析整个矿区待复垦土地存在一定的多宜性,最终的复垦利用方向需要综合考虑多方面的因素。根据当地的气候,生态环境等条件确定土地复垦方向为林地、草地,对于既符合林地又符合草地的,按当地规划复垦。

结合矿区的实际情况,根据“宜农则农,宜林则林”的原则和现状土地利用类型,确定矿区土地复垦的类型。利用MapGIS软件绘制土地复垦规划图(图4)。

表3 影响因子分级的标准

图4 矿区土地复垦的规划

3 小结

本文利用GIS技术和指数和法,并结合山西稷山县石料厂土地复垦实践,对矿区的土地适宜性进行分析,研究结果显示,挖损区的土地复垦适宜性综合得分为71.6分,基本适宜;压占区的土地复垦适宜性综合得分为75.5分,基本适宜。整个矿区待复垦土地存在一定的多宜性,在实际复垦过程中,要结合当地的自然、经济、生态等因素,确定矿区最终的复垦方向。

[1] 朱孝辉,薛丰昌,马昌忠.基于GIS的矿区土地复垦适宜性评价[J].露天采矿技术,2009(2):59-63.

[2] 杜开元,胡海峰,康立勋.适宜性评价在矿区土地复垦技术中的应用[J].山西农业科学,2010(2):46-48,52.

[3] 赵志声,陈国钧.矿山土地复垦适宜性评价[J].中国科技博览,2010(24):41-42.

[4] 邱炳文,池天河,吴靖.GIS在土地适宜性评价中的应用与展望[J].地理与地理信息科学,2004,20(5):20-23,44.

[5] 杨大兵,张文新,姚清.基于GIS的采煤塌陷区土地复垦评价系统研究[J].金属矿山,2011(10):144-147,157.

[6] 白中科,马萧,包妮砂.ArcGIS在矿区土地复垦中的应用[J].山西农业大学学报:自然科学版,2009,29(6):501-504.

[7] 夏敏,赵小敏,曾志强,等.基于GIS的土地适宜性评价决策支持系统:以南京市江宁区淳化镇为例[J].长江流域资源与环境,2006,15(3):325-329.

[8] 裴亮,杨铭.基于指数和法与极限条件法的土地复垦适宜性评价研究[J].安徽农业科学,2012,40(4):2142-2143,2215.

[9] 蔡利平,李钢,孙久运,等.采煤塌陷区土地复垦适宜性评价单元划分研究[J].中国煤炭,2011,37(12):104-108.

[10] 张继栋,白中科,崔艳.浅析新建矿山土地复垦适宜性评价[J].资源与产业,2011,13(6):67-69.

[11] 王欢,王平,谢立祥,等.土地复垦适宜性评价方法[J].中南林业科技大学学报,2010,30(4):154-158.

[12] 白中科,左寻,郭青霞.大型露天煤矿土地复垦规划案例研究[J].水土保持学报,2001,15(4):119-121.

[13] 刘文锴,陈秋计,刘昌华.基于可拓模型的矿区复垦土地的适宜性评价[J].中国矿业,2006(3):34-37.

[14] 许寅年,方军.高潜水位平原矿区土地复垦适宜性评价探讨[J].矿山测量,2011(4):92-93,96.

[15] 苏光全,何书金,郭焕成.矿区废弃土地资源适应性评价[J].地理科学进展,1998(4):39-46.

[16] 张秋玲,李保莲,李东敏,等.基于层次分析法的矿区待复垦土地适宜性评价[J].贵州农业科学,2009,37(5):102-104.

[17] 胡振琪,卞正富,陈秋计,等.土地复垦与生态重建[M].北京:中国矿业大学出版社,2008.

[18] 潘元庆,刘晓丽,谷志云,等.矿山土地适宜性评价及复垦模式研究:以河南省重点煤炭基地土地复垦工程为例[J].国土资源科技管理,2007(4):112-116.

(责任编辑:张瑞麟)

S 159

:A

:0528-9017(2015)10-1637-06

文献著录格式:常蓉.基于GIS与指数和法的矿区土地复垦适宜性评价[J].浙江农业科学,2015,56(10):1637-1642.

10.16178/j.issn.0528-9017.20151039

2015-05-28

常 蓉(1988-),女,山西侯马人,在读硕士,研究方向为土地利用与规划方向。E-mail:Lisacrsxnd@126.com。