匈牙利考古初印象

2015-01-05吕梦

吕梦

飞机擦过低矮的云层,降落在布达佩斯郊区大片农田环绕的机场上。第一次来到欧洲,追着落日步入潘诺尼亚,一切似乎都如同千年之前罗马人初入此地时的样子,平坦的原野绵延至天际,星星点点的树林,拂过温暖干燥的风。

2012年夏,我们两名北大考古文博学院的学生应匈牙利索尔诺克市Damianich Jannos博物馆和罗兰大学的邀请来到匈牙利,一个深藏于欧洲大陆中部的国家,参加为期一个月的发掘参观活动。既不为李斯特的音乐盛典,也不为吸血鬼出没的塞伊特城堡,我们的目标是更远古时代的遗迹,带着好奇与疑问,体会一次匈牙利考古的凿空之旅。

他们怎样进行考古发掘?

说到最让中国人有熟悉感的欧洲民族,匈牙利必居其一。无论是他们姓前名后的命名方式,还是与匈奴人似有似无的亲缘关系,都在欧洲大陆独树一帜。目前的学术研究认为,匈牙利所在的潘诺尼亚平原在旧石器时代就有人类居住,至公元前一世纪末,罗马帝国的军队所向披靡,将帝国边界推至多瑙河,河南岸的广袤平原成为潘诺尼亚行省。公元4世纪末,在匈奴人西迁导致的民族大迁徙压力下,罗马帝国崩溃,其军团也撤出了潘诺尼亚平原。继之而至的阿瓦尔人、斯拉夫人都曾在这个地区短暂停留。公元10世纪左右,马扎尔人从东方草原迁至潘诺尼亚,并从此定居、建国,成为现代匈牙利人的直接祖先。历史上的匈牙利是一个多民族交互的区域,被誉为欧洲的“十字路口”。来来往往的人群为这片土地带来了丰厚的文化资源,目前匈牙利被联合国教科文组织认定的世界遗产有8处,内容涉及村落、城堡、教堂、墓地等多种类型。

我们的目的地为匈牙利北部边境一个名叫科马罗姆(Komarom)的小城市,小城北邻多瑙河,南望人平原,曾经是罗马军队的驻地。四百年间的经营使守军营地发展成繁荣的小镇,直至蛮族的铁蹄荡平欧洲,大平原迎来一批又一批新的主人。民族迁徙与停留的痕迹一层层沉积下来,直至20世纪的考古工作者将其发掘出。科马罗姆就是历史沉积层的一块,小城尔部保存有岁马人到来前凯尔特人的定居点遗迹,公元纪年之后的遗址有罗马帝国驻军的居住遗址、大量的阿瓦尔人骑兵墓(cavalry tomb),以及马扎尔人的城堡与教堂。

发掘地点是科马罗姆市Szony地区的罗马帝国居住遗址。这个地区的民居十分密集,但遗址所在区域却是一片空旷的草场。罗兰大学考占系已经在这里驻扎了20余年,将其作为罗马时期考古专业的实习基地。一同发掘的克里斯蒂娜告诉我们,罗兰考古的学生每年都需要参加田野实习,本科生为两周,硕士和博士为一一个月,这样才能真正做到“理论实践相结合”。

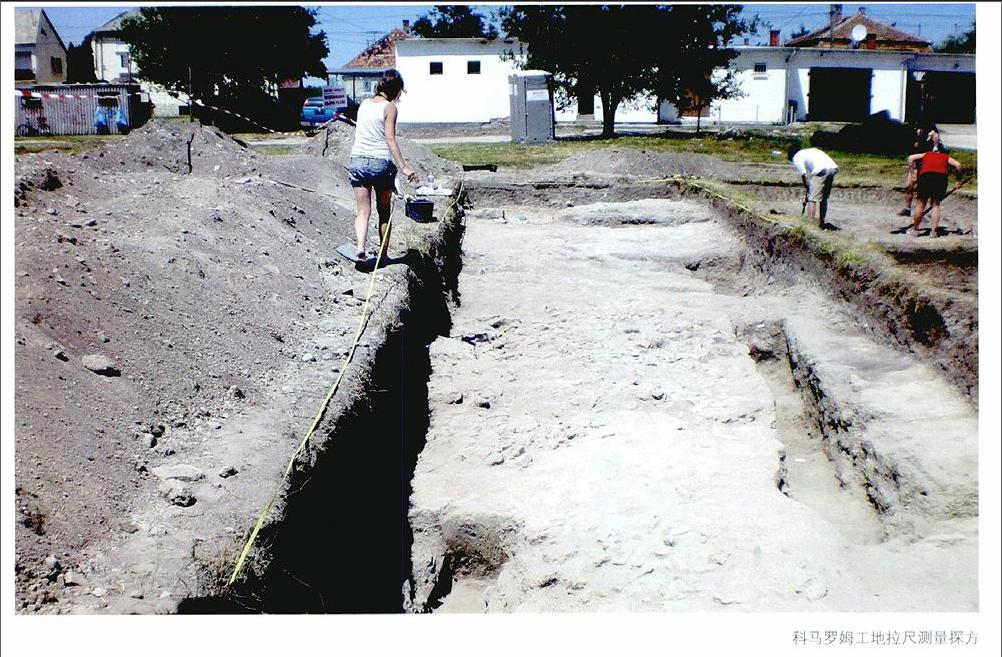

工地在遗址北部,开有12个4乘4米的探方,两个探方为一组进行发掘,之间不留隔梁。根据勘探结果和前几年的发掘经验,这次的工作重点是找到居住遗址中的下水管道。我们在L15-L16探方中工作,这里的发掘工具并不陌生,铁锨、镐头去除表土层,再用手铲、刷子慢慢清理,发掘方法上和国内差别不大。但各项活计都要亲力亲为,对于习惯了民工大叔、大婶帮忙的我们,实在是体力上的考验。实习时需要自己动手——在欧洲的考古教学中是司空见惯的现象,老师认为这样有助于学生深入了解地层结构,将来有工人辅助发掘时才明白如何指挥,我们只好在中欧夏季灿烂至极的阳光下挥汗如雨。随着探方一点点加深,各种遗迹现象渐露端倪。探方东部出现一条南北向的沟,其西有一排排列整齐的砖,疑为建筑的墙基,沟则为遗址废弃后人们取砖留下的痕迹;再向西发现大量砖瓦碎块,清理后露出有黑黄色条带图案的坚实地面;这次发掘的重头戏出现在探方西南,清理出一段罗马时期的陶制下水管道,横剖面为长方形,南北向铺设,周围发现大量直径不足一厘米的磨圆石子;其他部分探方中也发现有墙基痕迹。探方中出现遗迹后,领队老师会组织相关学生对其进行测量、绘图、拍照。从20多年来的发掘总平面图看,这次工作的主要成果在于补完了遗址东侧长方形房屋的墙壁和排水管道,为研究罗马驻军居住遗址的布局提供了更多证据。

遗址的出土物较少,但很有特色。红色陶片薄而光滑,有凸起的人物和野兽图像,源于罗马显贵们使用的高级红陶器;灰色陶片厚而粗糙,没有装饰,来自本地居民的日用陶器;出土的玻璃片极薄,内壁涂有指甲油一般的亮彩,在阳光下浮起乳白色的光晕;壁画由红黑两色构成,虽然大部分已变为碎片,但仍然线条细腻清晰。遗址发现的兽骨和建筑残块也悉数收集,所有出土物放于一个收纳筐中不做分类。

匈牙利考古在发掘方法上与国内差别不大,但在记录理念上与我们有很大不同。这里似乎没有明确的“地层”观念。每一个探方的每一个新现象都按发现的先后顺序给一个编号(SE),并填写记录卡。这个“新现象”可能相当于国内的“堆积单位”,它可以是一种颜色的土层,可以是一排墙基,也可以是一片瓦砾堆积。即使相同的现象延伸到不同探方中,也会因发现先后而有不同的编号。发掘结束后,负责人需要填好不同探方之间SE的对应关系表,绘制图之间的叠压打破关系图。这样,将所有堆积单位纳入到同一个编号体系中,有利于减少推论矛盾与信息丢失,但同时要求记录者能够全面掌握工地情况,并保证不间断记录。所以,匈牙利工地上的全部记录工作都由领队完成,包括每天的日记、每个探方的总记录、工地总记录、SE关系图等等,工作十分繁琐辛苦,发掘结束后还要将记录编写成初期报告。与此同时,这里的学生,特别是本科生只负责发掘,没有记录任务,只在每周工作结束时才会在老师的带领下“串方”,由每个探方的负责学生对该探方的发掘情况进行介绍,回答提问,最后老师再做总结。在我们看来,这种只负责发掘不参与记录的考古教学方法可能会使学生的田野能力有所欠缺。

发掘期间,我们住在当地的青年旅社,三四个人一个房间,生活条件不错,还能看到不少来此投宿的背包客。工地的作息时间与国内有所不同,为早晨六点至下午两点的连续工作制,早饭也只能在探方边解决。可能是因为匈牙利盛夏的气温很高,为了避开40多度烈日的炙烤,才把发掘安排在相对凉爽的早晨和上午。下午两点以后,大家躲在凉爽的旅社里,罗兰大学的老师会不定期地给学生们讲一两个小时课,听不懂匈牙利语的我们则在房间里看书。晚上,大家一起烤肉、聊天,气氛十分愉快。和我们一同发掘的学生有近20人,大部分是刚上大学的一年级学生,另外有五六个博士生。和中国的情况一样,罗兰大学考古系也以女生居多。不过,克里斯蒂娜告诉我们,欧洲的考古队往往更喜欢要女生,因为女生有耐心,干活细致,这一点似与国内不同。endprint