沃尔夫艺术歌曲《谁置自身如此孤寂》的和声特征

2015-01-04何亚男

何亚男

(合肥师范学院 音乐学院,安徽 合肥 230601)

胡戈·沃尔夫(Hugo Wolf)是19世纪德国著名的作曲家和音乐评论家。1860年3月13日他出生于施蒂里亚一个小城基施格拉茨,15岁进入维也纳音乐学院就读,系统的专业学习为日后成为作曲家奠定了良好的专业基础。21岁时沃尔夫担任了萨尔茨堡乐队的指挥,在此期间,他极度迷恋瓦格纳的作品,显然瓦格纳在音乐创作上技术运用和风格特征都对沃尔夫产生了极其深远的影响。从1888年开始投入他到艺术歌曲的创作领域中,至1895年共创作了近300余首艺术歌曲,成为举世公认的艺术歌曲大师。歌曲《谁置自身如此孤寂》是沃尔夫艺术歌曲创作的精品之一,其歌词采用著名诗人歌德的诗歌《威廉·迈斯特尔》的“琴师之歌”,音乐中多样化和声技术手法的运用,使得诗与曲完美结合,开辟了19世纪德国艺术歌曲的创新之路。

一、下属功能和属功能组变和弦的运用特点

变和弦具有“在不突破原来调性范畴与改变和弦功能属性的情况下,把调式音阶中原有的大二度音程进行变为小二度音程进行,以便增加这个(或多个)声部在进行上得倾向性,从而获得和弦整体音响上的紧张度”[1]428的特点。沃尔夫作为晚期浪漫派的作曲家,对于变和弦的变现力更是情有独钟。在沃尔夫的艺术歌曲《谁置自身如此孤寂》中,在歌曲的结构之初、乐思的发展及终止式等部位,都大量的运用了下属变和弦、属变和弦。

1.下属变和弦

首先,沃尔夫以那不勒斯六和弦(b1sII6)作为调性陈述之初的下属功能组变和弦,在和声的处理上非常具有个性化特点。

谱例1

从谱例中可以看出,作曲家在音乐开始之初,第一小节采用了g小调中t-b1sII6-b1sII-D-D7的传统和声进行,明确了g小调作为主调的地位。但与之相结合的上方声部却采用了bb1-ba1-g1-#f1一连串旋律进行,这些音的组合立即为听众呈现出其具有弗里几亚与和声小调特征的综合调式,同样的和声特点在第二小节通过作下四度模进又作了进一步加强,可以看出,作曲家在开篇之时,通过主到下属变和弦再到属七和弦的运用所衍生出的综合调式旋律,突显沃尔夫将旋律与和声作完美结合时在声部处理上的个性化特征。值得一提的是,那不勒斯六和弦到其五六和弦时在高声部由调式bII级(ba1)音进行到I级(g1)音的特点,在其后的内声部通过D7和弦六度音(bb)到五度音(ba)的进行中也得到了呼应。

其次,在这部作品第二段的再现句(第30小节)开始时,沃尔夫再一次巧妙地运用了那不勒斯六和弦时,如谱例2所示:

谱例2

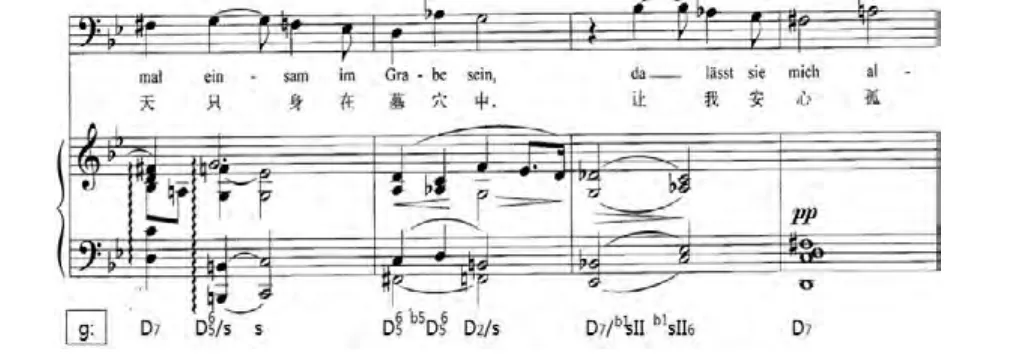

从谱例的第三小节可以看出,沃尔夫在主和弦到那不勒斯六和弦之间插入了重属导六和弦,更进一步加强了旋律与和声的半音化进行。而在作品的结束处,沃尔夫运用那不勒斯六和弦时(见谱例3),作曲家首先使用了g小调D7--D--D2/s的意外进行,和声作重复变化时,改为D-b5D--D2/s的进行,之后内声部的g音作共同音保持,其他各声部作级进下行到达D7/b1sii和弦,再力度性的引入那不勒斯六和弦,在此,沃尔夫在解决时打破常规,低声部由七和弦的根音直接跳进到解决和弦三音,解决到b1sii6和弦。

谱例3

2.属功能组变和弦

在晚期浪漫派时期,作曲家擅长使用各种变和弦来丰富音响色彩和表现手段,并通过多样化变和弦的运用来诠释内心多变的情感,如瓦格纳、李斯特等等,沃尔夫显然继承了前辈的特点,在《谁置自身如此孤寂》作品中,沃尔夫大量采用了属功能组变和弦增添作品音响的变化和紧张度,刻画了歌德诗歌中含蓄的沉思和深刻的情感。如上例(谱例2)所示,沃尔夫采用了a小调b3DVii--b3DVii的进行,突显了变和弦的音响色彩。但是更为巧妙是,沃尔夫在变和弦引入时个性化地运用了其平行大调C大调的II级七和弦进行引入,其别具一格的处理不仅取得了各声部增减音程的对比及半音化的进行,而且丰富了音乐的表现手段。

其次,在谱例3中,沃尔夫在该例里的第二小节通过将内声部中D和弦的五音作半音下行使其成为b5D的变和弦,在这个声部中的调式降II级音继续作下行半音到调式主音时,和声上却作了属功能连锁,将其当作和弦的五音意外进行到D2/s和弦,这个声部的半音化进行,正好与低声部中g和声小调的导(#F)音下行到自然VII级(F)音的半音进行形成了很好的呼应关系。

二、充分挖掘D(6)的表现力

传统时期,六度属和弦常用在终止式中 ,并且旋律声部却恰巧处在调式的III级音上时,可以使用六度属和弦进行配置,以便使其能够保持属功能原有特性的基础上,配合旋律音调完成正格终止、阻碍终止和或不完满终止。在作品中,沃尔夫根据和声进行的需要,六度属和弦的运用在继承传统的基础上,又进行了进一步的扩展与延伸。

1.常见的D(6)和弦的运用

如谱例1所示,第二小节里F音到bE音再到D音中的前三个音的进行,沃尔夫首次将它作为前一小节模进中d小调VI级和弦代替主和弦,再到b1sII6--b1sII的和声进行,而在第三小节中,前三个音在保持与前一小节相同的旋律进行情况下,F音上沃尔夫在和声上采用了以d小调的tsVI6和弦等于c小调的dVII6和弦的关系,作半音转调再进行到D(6)7和弦,此时,旋律音正好是c小调的调式III级(bE)音到II级(D)音,作曲家非常巧妙地将这两个音处理成该调D7和弦的六度音到五度音的进行,获得了不同的和声效果。

2.D(6)中的变化处理方式

音乐陈述之初,在b1sii6至 D(6)7的和声进行中(如谱例1所示),沃尔夫把六度音放在内声部,与七音形成二度关系,增加其音响的紧张性,之后六度音下行至五度音,完成D(6)7至D7的进行。

3.同主音大小调调式交替中D(6)和弦的色彩性运用

传统时期,在DVii7/D---D的进行中,当三音下行级进解决时,为了避免平行五度,七音通常作共同音保持形成D(6)和弦的六度音或到III级和弦,而tsVI--D(6)同样可以避免平行五度。在作品第17小节和声进行中,沃尔夫继承与发展地运用了规避平行五度的声部进行特点,在d小调的tsVI到同主音大调的D(6)和弦时,tsVI和弦的五音并没有保持,而是作上行升高半音成为同主音大调属和弦的六度音,不仅避免了平行五度,还色彩性的交替到同主音大调,再通过D(6)7--D7和弦最终解决到T和弦,非常顺畅地完成了第一段的终止。

三、规避主和弦以及终止式的布局特点

1.规避主和弦

传统和声功能的逻辑进行是从稳定的主和弦开始,经过不太稳定的下属功能和弦,到极不稳定的属功能组和弦,再回到稳定的主和弦。在这部作品的和声进行中,沃尔夫多次推迟不稳定和弦解决到主和弦的自然倾向,而是以多样化的形式规避主和弦的出现。从谱例1中可以看出,沃尔夫在开始处使用t--b1sII--D--D7和弦进行已经明确了调性,但在属七和弦之后却解决到III级六和弦(即是关系大调的主六和弦)代替原调的主和弦,第一次的和声陈述就规避了主和弦的出现。其后作转调变化模进在d小调上将上述和声再一次陈述,沃尔夫这次的D7和弦却意外进行到tsVI6和弦形成阻碍,又一次规避了主和弦的出现。紧接着在第三小节作半音转调,在c小调中通过传统的D--D7--tsVI7--tsVI阻碍进行第三次又规避了主和弦出现,之后进入了bD调性上陈述,在D9-D7-D2的和弦转换之后通过等和弦转调回归到主调g小调,才以主调属七和弦最终在主题旋律进入时进入主和弦的收束。从上述分析中可以看出,沃尔夫通过不同的和声进行来规避主和弦,既表达了多样化的情感诉求,又在一定程度上推进了和声的发展,不稳定的连续和声进行形成不间断疑问的语气感,与诗歌的主题气质完美融合在一起。

2.终止式

终止式即是用来结束乐句或者乐段的和声语汇。传统时期,用来结束乐句的终止式成为“半终止”,常采用K-D和弦收束,而音乐陈述的完整段落则常采用完满的D-T和弦收束,给予音乐终止感。沃尔夫在《谁置自身如此孤寂》作品中,终止式的和声进行均在继承传统的基础上,又富有创新、形式多变。

引子部分的终止式(第5小节),沃尔夫通过中介和弦(D2等于b3DVii7)转调之后的功能内相互转换构成,并落在开放的D和弦上,为主题的进入做好了铺垫。

第一乐段的半终止处(第12--13小节)虽然遵循传统也是是D和弦上收束,但是在半终止之前的引入,显然没有向传统一样通过K--D进行强调D和弦的相对稳定型,而是首先通过TSvi6等于新调的D(6)/D转入新调,然后解决到D9和弦,伴随着七音消失,九音下行到三音,功能内解决到原位D和弦做短暂停留,并最终在伴奏声部转回原调属和弦上收束,形成半终止。第一乐段的全终止处(第18小节)通过tsVI--D(6)--D7--T的和声进行完满终止,形成转调乐段。(在D(6)和弦运用中已详细阐述)

第二乐段的半终止处(第28--29小节),主题旋律通过Dvii/D--b5D/D--D的进行,结束在d小调属和弦上短暂停留,随即钢琴伴奏声部转入主调g小调D和弦上收束,形成半终止,可以看出,第二乐段半终止与第一乐段半终止处手法一致,但是调性引入却成半音对称关系。第二乐段的全终止处(第35小节),沃尔夫首先在和声上采用意外进行,在作品的结束处,沃尔夫采用主调主和弦收束全曲,但是在主和弦的引入上采用b5D--D2/s的意外进行,进入下属功能陈述,并最终通过D7--T的进行,形成完满终止。

尾声通过tsVI--D的进行最终结束在属和弦,形成停在开放性的和声终止式上,给人以言犹未尽的音乐意境。

四、多样化的转调手法

在浪漫派中后期,作曲家为了追求调式色彩的对比和变化,大量地采用远关系转调、调式交替等等,伴随着调性陈述方式的变化,转调的手法也越来越多样化。沃尔夫作为19世纪中后期的作曲家,他的艺术歌曲也通过频繁的、强烈的调性对比,来表达诗歌内容的发展与情绪、心理的变化。在《谁置自身如此孤寂》作品中,沃尔夫采用了多样化的转调手法完成了频繁变化的调性转换。

1.等和弦转调

等和弦转调是“既能改变等和弦的记谱方式,又能改变和弦的根音,并且还能在它取得新的和弦意义之时,用其作为前后两个调的媒介而转入新调”。[1]630其在调性转换中可以获得既意外、新奇又富于和声逻辑的特点。在晚期浪漫乐派的作曲家中,常常通过等和弦转调来取得远关系调之间的频繁自然过渡,沃尔夫也亦如此,在这首短小的作品中,沃尔夫就使用了多达5次的等和弦转调手法。

谱例4

从上例可以看出,沃尔夫首先用bD大调的D9和弦作功能解决到原位D7和弦,通过声部的调整转换到D2和弦,然后再以D2和弦作等和弦转调等于g小调的b3DVii7和弦,非常自然又富于逻辑地回归到主调g小调,进入该调后仍然采用属功能组内解决的方式进入D和弦,通过转换到原位D7和弦再解决到原位主和弦,最终引出声乐部分。这个短小得5小节引子部分巩固新调,并最终进入新调主和弦收束,完成增四度关系的转调。相同的转调手法在作品的14小节又一次出现,两次转调陈述均为主题的进入做好了铺垫。第三次转调出现在作品的第21小节,沃尔夫通过对的D大调b3Dvii/D作等音转换构成新调be小调的D来完成半音关系调性过渡,并进入新调陈述中。24小节的第四次转调通过#f小调b3DVii2/D等于新调的g小调的D完成半音关系调性转换,26小节第五次转调通过采用b5DVii2/s等于新调的D完成远关系调性转换,可以看出,在整首作品中,沃尔夫通过等和弦转调共使用了5次,而且在每次使用都风格迥异,富有变化,在一定程度上极大地保证了各调性之间自然流畅的衔接。

2.利用那不勒斯和弦进行转调

传统时期,作曲家通常采用那不勒斯和弦作共同和弦进行远关系调性的转换,而沃尔夫在作品中两处使用均是用在近关系转调中。第一乐段在开始处(作品第7小节),为了保持富有特性的旋律与和声进行(在那不勒斯和弦运用中详细阐述),沃尔夫采用b1Sii6和弦等于下属调的tsVI级和弦,直接进入下属调D(6-5)/D---D----t,完成近关系转调。第15小节处,沃尔夫则通过b1Sii6和弦等于新调的S级和弦,之后,紧接着功能内相互转换,进入新调的Sii---D7,完成向六级方向转调。

3.半音转调

半音转调就是“为了形成倾向于新调的半音倾向性,自然小调与和声小调的属和声并列使用,由这样的属和弦导向主和弦,然后接以普通终止巩固新调”。[2]321如谱例1所示,在第三小节转入c小调时,以d小调的tsVI6等于c小调的dVII和弦作半音转调,在c小调中通过传统的D--D7--tsVI7--ts-VI巩固新调,完成近关系转调。

19世纪上半叶,浪漫主义思潮在文学、美术、音乐等各个领域蓬勃发展,这一时期的作曲家试图采用新的音乐语言和陈述方式来表达内心的彷徨、苦闷、悲观与失望等个性情感。如李斯特对于调性的扩张,瓦格纳采用的无终旋律和无终和声等等,而沃尔夫作为19世纪德国艺术歌曲的领军人物,在继承传统的同时,又有了许多的创新。首先,在《谁置自身如此孤寂》中,沃尔夫极大地挖掘了变和弦和六度属和弦的表现力,并通过规避主和弦和富有特点的终止式的运用在一定程度上打破传统的逻辑性的功能序进,而且通过频繁调性转换、多变的转调手法的运用造成调性的游移和扩张,丰富了音乐的表现手段。技术手段永远服务于音乐内容,在作品中,沃尔夫通过各种技术手段运用,使得音乐完美地表达了诗歌内容和情感变化,达到“词曲合一”。他的创作把德国艺术歌曲在继舒伯特之后又推向了一个新的高峰,同时,也为现代艺术歌曲的创作和发展指明了方向。

[1]刘锦宣.基础和声[M].北京:中央民族大学出版社,2007.

[2]斯波索宾.和声学教程[M].陈敏,译.北京:人民音乐出版社,2008.