基于企业动态博弈模型的企业治理

2015-01-03李少武岳洪竹

李少武,岳洪竹

(四川大学 经济学院,成都610064)

0 引言

现代主流企业理论认为,企业权力主要包括剩余索取权和剩余控制权。在博弈论视角下,企业权力表现为团队成员之间的讨价还价能力。企业治理问题的关键之一是如何分配企业权力。关于这一问题,威廉姆森、哈特分别主张将剩余索取权、剩余控制权给予专用性资产投资者,以避免敲竹杠问题。不过,Alchian和Woodward(1987)指出,专用性资产投资者对企业其他团队成员具有依赖性,减弱了其退出威胁的可置信度,削弱了自身的讨价还价能力,也降低了资产专用性这一概念的解释力[1]。在此基础上,杨瑞龙和杨其静(2001)提出了有别于专用性(specific/idiosyncratic)资产的专有性(exclusive)资产,即该资产“被其他团队成员所依赖”却又“难以被替代”,并将其作为衡量团队成员讨价还价能力的基础[2]。不过,由于企业具有团队生产的性质团队成员之间相互依赖,即“被其他团队成员所依赖”的专有性资产所有者也必然依赖“其他团队成员”,而使得资产专有性这一概念具有内在矛盾性。为了克服资产专用性和资产专有性这两个概念存在的上述问题,本文用团队成员的可替代程度作为企业权力的标准,并构建企业动态合作博弈模型。在此基础上,本文以企业权力的视角,探究了企业治理的若干问题。

1 构建企业动态合作博弈模型

假设企业中有两个团队成员A和B,合作生产组织租金为 π,分别分享组织租金为 sπ和(1-s)π,其中,0≤s≤1。同时,团队成员A在市场或与团队外成员合作时获取的收益为C。C越大,则意味着团队成员A的可替代程度越低,其讨价还价能力也越高。同理,团队成员B在市场或与团队外成员合作时获取的收益为D。D越大,则意味着团队成员B的可替代程度越低,其讨价还价能力也越高。

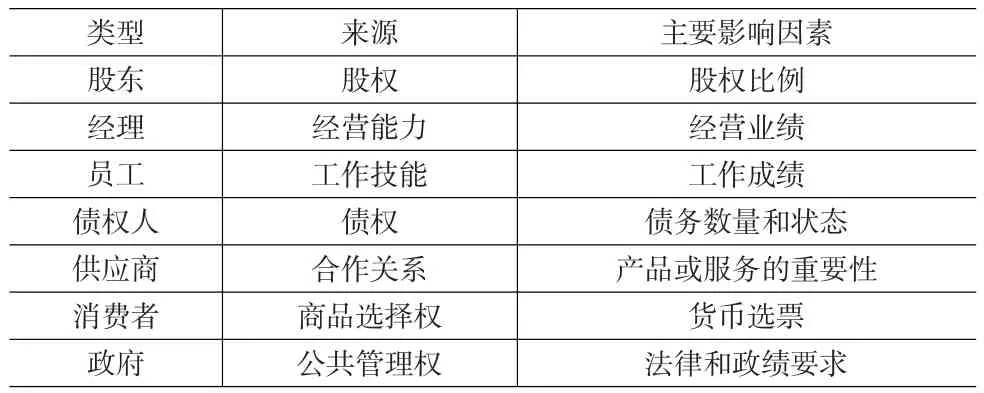

由于团队成员A和B选择共同生产组织租金π,而不在市场或与团队外成员合作获取收益C或D可知,

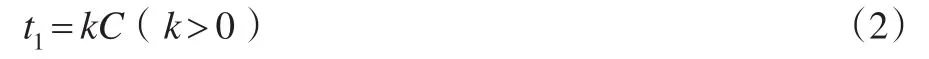

因为团队成员的讨价还价能力与其在市场或与团队外成员合作时获取的收益成正比,所以假设

团队成员A的讨价还价能力

团队成员B的讨价还价能力

根据博弈论中讨价还价问题的“纳什解”,企业组织租金分配满足如下条件:

为了方便分析,并将团队成员可替代程度限定在[0,1]之间,本文将团队成员A在市场或与团队外成员合作时获取的收益C除原企业组织租金π的结果α视为团队成员A的可替代程度,α=C/π。α越大,则团队成员A的可替代程度越低,其讨价还价能力越高。同理,本文将团队成员B在市场或与团队外成员合作时获取的收益D除原企业组织租金π的结果β视为团队成员B的可替代程度,β=D/π。β越大,则团队成员B的可替代程度越低,其讨价还价能力越高。

将α=C/π和 β=D/π 代入式(1)可知,

同时,将α=C/π和 β=D/π 代入式(6)可知,

由式(7)和式(8)和“企业权力和企业权利对等”的原则,即团队成员分享组织租金的多少与其拥有的剩余控制权和剩余索取权存在一一对应的映射关系,可知,

当α→1时,β→0,s→1,即当团队成员A的可替代程度极低时,团队成员B的可替代程度极高,团队成员A拥有全部剩余控制权和剩余索取权,并且独享全部的组织租金。

当α→0时,β→1,s→0,即当团队成员 A的可替代程度极高时,团队成员B的可替代程度极低,团队成员B拥有全部剩余控制权和剩余索取权,并且独享全部的组织租金。

当0<α,β<1时,团队成员A和团队成员B分享组织租金。同时,那个团队成员的可替代程度越低,就拥有越多的剩余控制权和剩余索取权,也就可以分享越多的组织租金。

2 基于企业动态博弈模型的企业治理问题

由上述企业动态合作博弈模型不难得出如下几个关于企业权力和企业治理之间关系的结论:

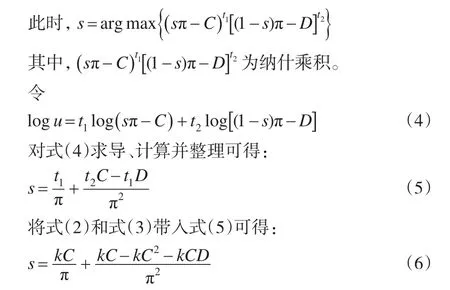

(1)企业治理状态是众多团队成员根据自身可替代程度进行动态博弈的结果,目的在于生产和分享组织租金。企业治理不应该只遵照股东利益至上理论,顾及股东这一单一群体的利益,而忽视对生产组织租金做出巨大贡献的、大量的其他团队成员。同时,企业治理不能只遵循利益相关者理论,即一视同仁的顾全所有团队成员的所有诉求,并且以此制定计划以达成所有团队成员的所有诉求。否则,企业治理就会产生所谓的“公司过多目标就是无目标”和“全员负责任就是无责任”的问题。根据企业动态博弈模型可知,团队成员的可替代程度是其权力的基础,自然也就提供了一个其能否和如何参与企业治理的客观标准。当然,不同类型的团队成员拥有不同的资源、能力和知识,具有不同的可替代程度,形成各自不同的权力。具体而言,股东的权力来源于股权,主要影响因素是股权比例。经理的权力来源于经营能力,主要影响因素是经营业绩。员工的权力来源于工作技能,主要影响因素是工作成绩。债权人的权力来源于债权,主要影响因素是债务数量和债务状态。供应商的权力来源于与企业的合作关系,主要影响因素是产品或服务的重要性。消费者的权力来源于商品选择权,主要影响因素是货币选票。政府权力来源于公共管理权,主要影响因素是法律、法规和政绩要求等(详见表1分析)。于是,可以设定阈值m、n(0<m<n<1)。当团队成员的可替代程度低于某一较高的阈值(如n),就意味着其权力很高,可以通过诸如咨询、反映情况、提出意见或方案、听证、参与管理等方式参与企业治理,以维护其自身的利益。当团队成员的可替代程度低于某一较低的阈值(如m),就意味着其权力极高,可以构建专门的治理结构的方式参与企业治理,以保障其自身的利益。当然,企业可以根据实际的情况,进一步将团队成员可替代程度细化为更多的层次,并以此为依据设计更为详细和具体的团队成员参与企业治理的方式。由于原理类似,故不再累述。

表1 团队成员权力的来源和主要影响因素

(2)企业治理随着团队成员的可替代程度变化而变化,并在企业生命周期的不同阶段呈现出不同的治理状态,而并非只有一般意义上成熟期企业中股东和经理之间委托代理关系这一种治理状态。在创业期,熊彼特意义上具有创新精神的企业家(或企业家团队)拥有企业内其他人无法替代的资源、知识、信息和执行力,能够以新取胜、以奇制胜,拓展市场的范围,引领企业发展。与之相反,一个或一些有着丰富管理经验的经理则可能毫无优势可言,也几乎不掌握企业权力。这时,企业家(或企业家团队)的可替代程度很低,几乎完全掌握企业权力;而经理的可替代程度很高,几乎没有掌握任何权力,形成了以企业家为唯一核心的企业治理结构。在成长期,企业面临着日益复杂的经营管理问题,迫切的需要摆脱以企业家人格魅力为标准的企业规则,而急需寻找一位或多位强有力的高层经理,并且建立一套行之有效的经营管理控制体系。这时,企业家的可替代程度提高,权力随之逐渐降低;而高层经理的可替代程度降低,权力随之逐渐提高。于是,以企业家(或企业家团队)为唯一核心的企业治理结构也逐渐向企业家和高层经理共同治理企业的U型组织结构转变。在成熟期,企业内部已经建立起程序化的运行机制。一方面,企业积极的以出售股权的方式进行融资,逐渐向所有权和控制权相分离的现代企业转型,股东和经理之间形成了委托代理的治理关系。另一方面,企业高层经理将主要的时间和精力用于思考企业未来的发展,低层经理则从事日常性管理工作。这时,企业家可替代程度进一步提高,权力进一步降低;高级经理和低级经理的可替代程度进一步降低,权力进一步提高。于是,企业治理结构由U型组织结构向M型组织结构转变,高级经理和低级经理共同治理企业[4]。在衰退期,企业已经有了企业文化的自我增强倾向,已经不再是经理在管理企业,而是企业自己(更加类似官僚机构)在管理企业。在这一时期,企业各个团队成员的可替代程度都很高,无法完成替代市场的使命,企业也逐渐丧失了存在的意义。

(3)企业治理需要防止可替代程度低的团队成员滥用企业权力,降低企业治理效率的问题。在连续策略空间的博弈中,如果团队成员退出或留在企业的后果相差无几时,博弈参与者会以概率1选择留在企业,而非退出。由上述企业动态博弈模型可知,如果团队成员B的可替代程度极高,并趋近于0。那么,团队成员A会将s提高至1,侵占了由团队成员B生产的组织租金,而团队成员B会选择继续留在企业工作。在现实生活中,可替代程度高的团队成员往往面临着严重的信息不完全和信息不对称,使其权力进一步减弱,被可替代程度低的团队成员侵占的可能性更大。如果可替代程度高的团队成员(如中小股东、普通员工和短期债权人等)数量庞大,可替代程度低的团队成员通过侵占行为就可以获得相当丰厚的不当得利。当然,在这种情况下,可替代程度高的团队成员往往会采取两种方式维护自身利益:一是偷懒行为,即理性的减少努力,这种努力的减少具有不易觉察性,可以使得组织租金减少;二是抵制行为,即与企业产生一定程度的矛盾或冲突,在平时可能并不明显和激烈,在某一个时点上可能会变得明显和激烈,使得企业需要较高的成本应对团队成员之间的紧张关系。当然,无论是可替代程度低的团队成员的侵占行为,还是可替代程度高的团队成员的偷懒行为或抵制行为,都会将一部分生产性努力转化为非生产性努力,进而直接或间接的降低了企业治理效率。

(4)企业内部治理和企业外部治理可以抑制上述可替代程度低的团队成员的权力滥用问题,提高企业治理效率。针对上述企业治理问题,企业内部治理主要通过两种途径加以解决:一是由同一类型的大量团队成员组成联盟,使其整体可替代程度大幅下降,权力大幅上升。二是构建特殊的企业内部治理方式保护可替代程度高的团队成员。除了企业内部治理之外,企业外部治理也可以解决上述企业治理问题:一是市场机制(主要包括产品市场、经理人市场和资本市场)抑制可替代程度低的经理对可替代程度高的中小股东的权力滥用,缓解二者之间的委托代理问题,保护了中小股东。就产品市场而言,Alchian(1950)和Stiger(1958)指出,从长期看,企业破产威胁促使经理人必须具有必要的管理水平且勤勉[5,6]。就经理人市场而言,Fama(1980)认为,在竞争性的经理人市场上,经理的市场价值取决于过去的业绩,从长期看,经理必须对自己的行为负完全责任[7]。就资本市场而言,Mane(1965、1967)指出,“只有接管为公司经理间的竞争效率提供了一些保证并借此为大量没有控制权的小股东的利益提供了强有力的保护”[8]。二是政府和法律监管也在很大程度上抑制企业中可替代程度低的团队成员的权力滥用,进而保护可替代程度高的团队成员。例如,斯蒂纳(2002)指出,“由于雇主毫无疑问的占据了主导地位。对雇主而言,签约自由即意味着剥削自由。”[9]世界各国的劳动法都禁止雇主随意解雇雇员,并对雇员的工作时间、工资和劳动安全等有硬性要求。又如,La Porta、Lopez-de-Silanes、Shleifer和Vishny(1998)研究了49个国家或地区的法律并计算出相关国家的“股东权利保护的综合指数”后指出,各国政府和法律对股东,尤其是中小股东的保护越好,其资本市场越发达,中小股东也越愿意为企业提供资金,反之亦然[10]。

3 结论

企业治理的关键问题之一是如何分配企业权力。企业权力不能只属于某一团队成员(如股东),只强调单一团队成员(如股东)的利益至上;或均分给所有团队成员,一视同仁的对待所有团队成员的所有利益。事实上,团队成员的可替代程度是企业权力的基础,为企业权力分配提供了客观标准,即决定了谁和如何参与企业治理的问题。同时,随着团队成员的可替代程度变化,其权力也发生改变,企业治理状态呈现出动态均衡的特征,并非只有股东和经理之间的委托代理关系这一种静态非均衡的状态。此外,企业治理程度低的团队成员往往滥用权力侵占可替代程度高的团队成员生产的组织租金,而后者以偷懒行为或抵制行为对抗这一侵占行为,使得一部分生产性努力转化为非生产性努力,降低企业治理效率。这一企业治理问题可以通过企业内部治理和企业外部治理共同作用加以解决。

[1]Alchian A,Woodward S.Reflection on The Theory of The Firm[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1987,143(1).

[2]杨瑞龙,杨其静.专用性、专有性和企业制度[J].经济研究,2001,(3).

[3]青木昌彦.企业的合作博弈理论[M].北京:中国人民出版社,2004.

[4]朱欣民,张晓峰.动态均衡治理——公司治理理论的尝试性补充[J].经济体制改革,2005(6).

[5]Alchian A A.Uncertainty,Evolution,and Economic Theory[J].Journal of Political Economy,1950,58(3).

[6]Stigler G J.The Economies of Scale[J].Journal of Law and Economics,1958,1(1).

[7]Fama E F.Agency Problems and the Theory of the Firm[J].Journal of Political Economy,1980,88(2).

[8][美]路易斯·普特曼,兰德尔·克罗茨纳·企业的经济性质[M].上海:上海财经大学出版社,2000.

[9][美]斯蒂纳.企业、政府和社会[M].北京:华夏出版社,2002.

[10]La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Law and finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6).