“创新”抑或“革命”?——对传统工艺原材料变迁的思考

2015-01-02撰文陈剑谭鹏敏

撰文:陈剑,谭鹏敏

我国现存最早的一部记载手工技艺的专门论著、至迟在西汉成书的《考工记》对此前的工艺造物传统进行了较为系统的总结,从其提出“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”的著名论断中抽离出来的“天时、地气、材美、工巧”,也几乎成为绵延其后两千多年中国传统工艺造物的“八字真言”。在某种程度上我们甚至可以说,中国传统工艺美术所取得的成绩正是来自于这种对自然资源、天时气理的尊重。

十多年前,在现代设计势头日渐强劲、越来越多时髦口号强势跟进的年代,这种源自环境闭塞落后、物资相对匮乏的自然经济条件下成长的传统手工技艺,一度显露出种种不能与时俱进的“违和感”,并面临遭到现代社会“遗弃”的困境——近十年来“工艺美术”的失语便是其中一个典型的例证。然而时过境迁,随着时下对“传统文化复兴”的热烈渴望,以及“文化搭台、经济唱戏”口号下地方政府对地域工艺美术的重视愈见凸显,种种因素使得昔日几近为“现代设计”的光芒所掩盖的传统工艺美术重新出现在世人面前,同时伴随着对传统工艺的重新审视,并对其提出了新的诸如“创新设计”等要求(图1)。坦率地说,当下对传统工艺的改造,在很大程度上促进了传统工艺重新回到公众视野,对于传统文化的弘扬也有着巨大的推动作用。然而,由于受到过度注重制造成本、片面追求经济效益的粗放型经济发展方式的影响,当下绝大多数传统工艺制品并未达到应有的工艺水准,更有甚者乃至偷工省料,一批批粗制滥造的“工艺品”源源不断地在市场出现,在令人对“传统工艺”深感失落的同时,也为其发展造成了不小的阻力。其中,打着“创新”的旗号肆意更换传统工艺材料的行为,便是其中较为典型的一个问题。

纵观中国工艺美术发展的历程,传统工艺的发展史其实也是前人不断发现新材料、并将其与新兴的技术手段不断结合的历史,中国工艺美术史上一个又一个高峰的创造,也是在这一历史发展过程中完成的。基于此,对于传统工艺原材料在当下的变化,我们也不能一味地消极抵制,而应该站在历史、文化、科技协同发展的角度进行重新认知和仔细辨识。我们认为,尽管传统工艺需要创新,但是这种创新应该是在不彻底改变根本材质、原有技术的基础之上的提升或者是再设计,或者是在功能或其他方面的再创作。对其材质尤其是诸如植物染料、生漆、白银、植物纤维等传统环保材质的现代化学变迁的创新,无异于另起炉灶,丧失了传统工艺的内核。从这个角度上讲,对传统工艺的创新,犹如戴着脚镣的舞蹈,需要一定的限制,换而言之,这种创新需要在一定的维度内进行。

我们知道,在自然经济条件下,任何一种传统工艺的形成过程,都是一个较为缓慢的渐进过程,这种渐进对于传统社会的生态节奏而言,无疑是合拍的,也因此维系了诸多工艺门类在传统社会长期稳定的发展。然而,随着近三十年来国内社会的快速发展,包括生态环境在内的社会现实都正在或即将遭遇剧变,在这种情况下,我们对传统工艺材料进行适当改进,或许也是促成原有工艺升级进步的契机之一,毕竟一种工艺的形成尽管有其稳定性,但也始终处在不断变化发展的过程中。因此,基于对工艺提质改进方面的革新,我们应该乐见其成,但这不意味着我们可以以此为借口肆意更换工艺材料、进行各种“偷梁换柱”式“革命”的做法。大体上来说,时下对工艺材料的选择和改造无外乎两种形式,一是由于某些特种原材料在生产过程中的消耗速度超过生产速度,最终导致的原材料日渐稀缺,而被迫选用其它的替代品;二是因为特殊原材料的获取在时间、经济上的成本太高,生产者为追求“效益”或其他目的以更加廉价的化工材料或其它材质代替;需要指出的是,在传统工艺的现代发展中,这两种“改造”都需要把握一定的度。

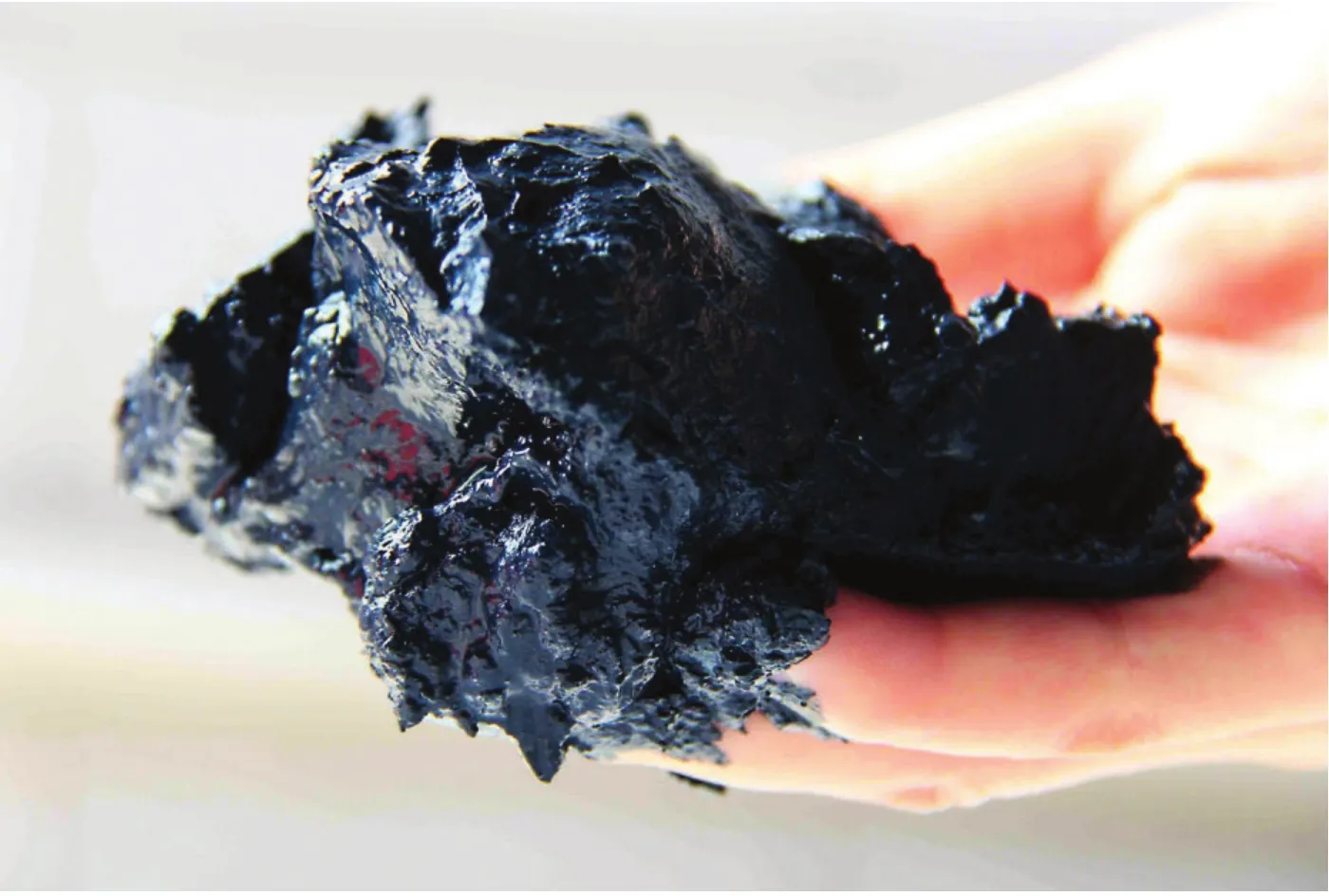

图2 蓝靛是传统植物染料之一

在时下颇为流行的“新中式”居室设计和服饰艺术设计中,蓝印花布是比较典型且得到较多注意的“中国元素”之一。传统蓝印花布的印染技艺以从植物中提炼出来的染料作为主要原料(图2),通过发酵、搅拌、蒸煮、浆染、氧化、漂洗、晾晒等一系列工序完成,其原料所用植物如板蓝根等,本身还具有清热、解毒、消肿等药用价值,以此染就的布料无论是作为服饰还是传统铺盖,即便直接与肌肤接触也是无害的。由于近年来农村产业结构的调整和发展,种植蓝靛的收入与其它经济作物所得差距甚大,直接导致蓝靛等传统印染材料的锐减,目前绝大多数印染作坊因此多选用价格低廉的化学染料。而且,相较于植物染料而言,化学染料在染色过程中更加便于掌握和控制,浆染的失误率大大减低,从而在最大程度上控制了成本。从表面上看,这种形式的材料变迁实现了对传统材料的升级改造,但实际上,这样的化学染料不仅对人体有害,小型作坊在染制生产过程中排出的废水一般也未经任何处理便排入下水道或河道,对环境也造成不小的危害。用于穿着的印染技艺如此,在饮食器具的髹漆工艺方面也是如此。由于市场对漆器餐具的供求量较大,原本髹饰餐具的生漆,因为原材料的供求关系紧张和制作工序的复杂,也逐渐被合成大漆甚至化学油漆替代。生漆富含漆酚、漆酶、树胶质等成分,是一种纯天然、无污染、无辐射的绿色材料,现在却被一些生产商直接替换成含有甲苯、甲醛等有毒成分的化学材料,可以想见,长期使用这种餐具,对人体的呼吸道、血液等将造成不可逆和巨大的危害与损伤。更为严重的是,这种化学漆餐具不仅见诸于城市快餐厅,连原本以漆器餐具为特色的羌族等少数民族聚居地(图3),也未能在这股漆器材质变迁的浪潮中幸免。

在更多的少数民族地区,银饰制品也莫不正在或已经遭遇同等的尴尬境遇。银饰历来是我国少数民族尤其是苗族群众最为衷情的贵重金属饰品(图4、5),其间寄托着苗家人对生活的感恩情怀、承载着对历史的尊重态度,使之成为苗族文化内涵和精神世界的外在彰显。在传统苗族社会,一个家庭往往以十数年的积累为女儿打制一套银饰嫁妆,银饰也因此成为苗族最典型的文化符号。然而,上世纪90年代以来,价格低廉的苗家演出服饰开始大量生产,苗族银饰最基本的原材料白银开始逐渐为白铜所替代,直至今日依旧如此,甚至相关技艺的代表性传承人也多以打制白铜产品为业(图6)。从材质本身来说,纯银历来被誉为“安全金属”,佩戴在身上可以作为人体状况的“晴雨表”,而白铜中所含有的镍与人体体液接触后会释放一种金属盐,导致皮肤过敏、肿胀、发炎,给人体健康带来危害。另一方面,由于白铜可以为部分机器制造成丝、片、珠子等半成品,传统银饰锻制技艺中的拉丝、炸珠等较为复杂的工艺技术也逐渐不为工匠所用,从而面临失传的可能。

图4 银饰寄托了苗族对美好生活的期盼

图5 苗家姑娘的银饰盛装

图6 用于“银饰”加工的白铜半成品

民间工艺如此,传统书画所必需的宣纸的制作过程也有着类似的情况。在唐代便已享有盛名的安徽泾县宣纸,是以皖南地区特有的青檀树皮、大白沙田长秆籼稻草、杨桃藤等天然植物纤维为原材料,经过选料、浸泡、灰掩、蒸料、浸洗、碱煮、漂白、制浆、水捞、压榨、分纸、焙纸等十数道工序精制而成(图7)。古法宣纸的主要原料青檀树枝皮以三年左右生为最佳,而大白沙田稻由于产量极低现在也少有农户种植,加之现当代书画市场对宣纸的大量需求,原材料供应环节的时效等因素使得古法宣纸的制作显得“落伍”。随着上世纪六十年代大规模现代造纸工业生产的兴起,宣纸在技术上也实现了“变革”和“创新”,出现了替代青檀树皮、大白沙田稻草等的新兴原材料,加之以烧碱、漂白液等对原材料进行漂白,这严重改变了宣纸的内在结构,以其作为载体的书画作品也由此“折寿”。另一方面,古法制作的宣纸不易诱发变色基因,制作过程中形成的碳酸钙还能与空气中的酸性物质发生反应形成可挥发的二氧化碳,从而使宣纸内部的纤维素分子的完整性得到保护;其原材料本身便是蛀虫蛀蚀较小的韧皮纤维,并且制作过程中形成的碳酸钙等无机物微粒也为蛀虫所好,因此具有不发黄、变色、耐久、防虫蛀的天然优势。而与古法制作的宣纸相比,依赖烧碱、高锰酸钾等化学材料加工的现代工艺生产的宣纸,即便是一些著名厂家的产品,在用料和工艺上都无法与古法宣纸相提并论。

诸如此类以其它材质替代传统工艺材料的例证,在我们十多年来的田野调查中屡见不鲜。在现行《中华人民共和国非物质文化遗产法》中,明文规定“保护非物质文化遗产,应当注重其真实性、整体性和传承性”,这种基于原生态的“真实性”正是非物质文化遗产所葆有的原汁原味的生命之本,对于传统工艺美术来说更是如此。材质的相对稳定不仅是传统工艺传承的必要,也是传统工艺文化生态得以赓续的前提,而时下对原材料釜底抽薪式的变革,无异于去除了传统工艺的灵魂。此外,在传统工艺美术中,原材料所占有的地位极为重要,也是地域性传统工艺区别于其它地方的特色所在。在某种程度上我们甚至可以说,遍地开花又姹紫嫣红的中国传统工艺美术大花园的形成,与建构在特殊材料及其加工技术基础之上的地域性传统工艺有着密不可分的关系。从这个意义上来说,倘若不能从根本上对包括材料变迁在内的传统工艺的质变重视起来,我们当下一时所见的传统工艺美术的“异彩”,无非也只是传统工艺的回光返照罢了。

图7 块状的青檀皮与石灰石混合物