大学生对面向功能整合的移动图书馆使用意愿研究*

2014-12-31王文韬谢阳群

王文韬,谢阳群,李 晶

0 引言

随着高校WIFI的建设发展、软件技术的进步和大学生信息需求的扩展,越来越多的内容和功能被嵌入移动图书馆中,出现了所谓的面向功能整合的移动图书馆。但面向功能整合的移动图书馆的发展也面临着不少问题,如体现大学生的哪些意愿?整合哪些资源?如何解决系统运行的稳定性?如何确保资源的兼容性?整合的边界在哪里?为此,笔者对大学生使用面向功能整合的移动图书馆意愿的影响要素进行了调查,希望藉此找出影响大学生最终使用面向功能整合的移动图书馆的具体要素,以把握未来面向功能整合的移动图书馆的发展和开发方向。

1 移动图书馆的发展和演变

移动图书馆(Bookmobile或Mobile Library)[1]原指将图书装到车里,带到异地供用户借阅。随着移动互联网和智能终端硬件出现,移动图书馆现已演变为基于移动互联网技术、借助智能终端设备、实现用户异地跨终端访问图书馆信息资源的工具。早期的移动图书馆可称为“传统移动图书馆”,最初应用于医学领域[2],借助个人数字辅助设备(PDA)访问图书馆信息资源。

国内传统移动图书馆兴起于2000年后,受2G移动互联网技术的限制,只能承担简单的信息查询任务。随着3G技术的发展、无线热点的广泛布设、移动智能终端的快速普及,许多工作、学习或生活活动都可通过智能终端的软件工具来完成。基于这种技术开展信息和知识的获取、存储、传播和利用已成为信息网络时代教育变革的显著特征。

技术的进步和用户信息需求的扩张促使国外的移动图书馆在保留传统移动图书馆功能的基础上,朝着面向功能整合的方向发展。事实上传统移动图书馆中的功能已存在整合趋势,但其所提供的多项简单功能的集合并不能满足用户的信息需求,因此现代移动图书馆已将访问移动数据库、社交网络连接、视频导览、预定研讨室等功能整合其中[3]。就高校而言,这种整合更多是面向资源功能的整合,整合的功能和效果更为明显,更能满足学生多元化、广泛化的信息需求。

随着移动图书馆从“传统”到“现代”的转型,2009年国家图书馆提出“掌上国图”战略,“掌上国图”包括信息检索(快速/高级检索随时切换)、书刊阅读、视频讲座和移动咨询(留言咨询或电话咨询)等功能,并定期向用户推送讲座信息。“掌上国图”还整合“国图选粹”功能,向用户推广中文文化,如传统名胜古迹背景介绍、经典读物推荐阅读等。中国知网的移动图书馆“手机知网”则针对用户类型(学习型、研究型)创建个人移动图书馆,用户可自由添加个人关注的学科以了解相关的学科动态,根据兴趣订阅新闻报刊,创建自己的阅览室,进行跨数据库检索文献;此外,“手机知网”还添加了流行的“摇一摇”功能,用户只要“摇一摇”终端设备,移动图书馆就会向用户推送美文阅读等内容。超星移动图书馆则整合了公开课、新闻头条、“最美图书馆”等资源。这些移动图书馆的出现表明我国移动图书馆处在面向功能整合的阶段,借助移动互联网环境能够将移动智能终端用户与图书馆馆藏资源紧密联系起来,为他们提供全面的功能与个性化的服务。从某种程度上来讲,用户对移动图书馆的使用意愿决定着移动图书馆功能整合的方向。本文以大学生为例,运用实证研究方法,探讨他们对面向功能整合的移动图书馆的使用意愿。

2 理论基础与模型构建

2.1 理论基础

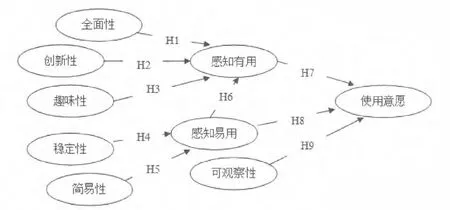

若将面向功能整合的移动图书馆视为一种创新的信息系统或信息技术,要让其被广大大学生接受,必须满足一定的条件。本文以技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)为理论基础,从信息系统成功评估模型(D&M Model)和创新扩散理论(Diffusion of Innovations,DOI)中的影响变量出发,将D&M中的“信息质量”和“系统质量”,DOI中的“趣味性”和“复杂性”与TAM 中的“感知有用”和“感知易用”两要素进行归因关联。由于TAM、D&M、DOI模型中都涉及使用意愿研究,据此本文构建面向功能整合的移动图书馆使用意愿模型。

TAM 模型最早是由Davis在理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)的基础上提出[4],TRA模型假设人类都是理性的,并以此作为评判标准[5],这与经济学中的个体理性经济人观点一致[6]。TAM 模型中感知有用(Perceived Usefulness,PU)和感知易用(Perceived Ease of Use,PEU)两个变量是影响用户接受态度的重要变量。所谓有用是指用户认为该系统会提高其工作效率的程度;易用则是用户了解并掌握该系统的难易程度。

2.2 模型构建

2.2.1 内容全面性

在经典的信息系统成功评估模型D&M 中,信息质量主要指信息系统中信息的准确性、时效性和完整性。信息系统中信息质量对个人的影响主要表现为对个人决策执行力、工作效率及工作质量的影响[7]。

面向功能整合的移动图书馆的首要任务是内容全面性(Comprehensive of Content,CC)。若大学生在移动图书馆中找不到或只能找到部分信息,则会降低对移动图书馆使用的满意度,甚至放弃使用移动图书馆。因此,本文假设:

H1:面向功能整合的移动图书馆的内容全面性与大学生感知有用间存在正向影响关系

2.2.2 功能创新性

面向功能整合的移动图书馆是伴随着移动终端软硬件水平和移动互联网的发展而出现的,作为新“产品”,要得到快速传播和应用,必须要有功能上的创新性[8](Innovation of Functions,IF)。高校移动图书馆作为大学生在智能终端中使用的工具,过去提供的功能较单一。随着大学生批量处理信息和无缝接入查询并获取信息的需求不断加强,他们迫切需要移动图书馆进行功能整合,如在单个移动图书馆中集成数据库检索、文献阅览和下载、馆际互借、报刊杂志订阅甚至视频公开课播放,这与过去相对单一的移动图书馆相比,是一种迎合大学生需求的创新。因此,本文假设:

H2:面向功能整合的移动图书馆的功能创新性与大学生感知有用间存在正向影响关系

2.2.3 趣味性

根据罗杰斯的创新扩散理论,创新扩散分为五个阶段:了解阶段、兴趣阶段、评估阶段、实验阶段和采纳阶段[9]。对面向功能整合的移动图书馆来说,其功能及内容能否让大学生在接触了解后体验到趣味性(Innovation of Interestingness,II)是图书馆创新扩散中兴趣阶段的关键。在兴趣阶段后大学生会对“创新”是否符合自身需求进行评判,因此,本文假设:

H3:面向功能整合的移动图书馆的有趣性与大学生感知有用间存在正向影响关系

2.2.4 稳定性

由于面向功能整合的移动图书馆是在软件中针对用户需求添加多种功能,因此多种功能模块的嵌入,彼此间的兼容性和稳定性(Stability of Operation,SO)是系统质量首先要考虑的问题。比如,移动图书馆同时添加内网数据库和外网资源,网络安全性和端口调用等问题都有可能导致移动图书馆出现运行不稳定甚至崩溃现象。

从D&M 模型出发,将面向功能整合的移动图书馆视为一个信息系统,“系统质量”无疑是评估信息系统是否成功且被用户接受和使用的重要要素之一[10]。系统质量即信息系统在运行过程中,信息运行处理过程的稳定性,如数据传递速度、响应时间和系统弹性(面对峰值的能力)。此外,从人机交互的角度出发,稳定性也是重要的效率参考指标之一[11]。因此,本文假设:

H4:面向功能整合的移动图书馆的稳定性与大学生感知易用间存在正向影响关系

2.2.5 简易性

在创新扩散理论中,一项创新能否被用户采纳,其清晰度最为关键。从用户角度出发,理解和使用某项创新的相对难度或简易性(Easiness of Operation,EO)是其是否接受和采纳该创新的重要条件。对面向功能整合的移动图书馆来说,无论整合多少种对大学生有用的功能,若不能实现简单、便利的操作,用户依然不会选择使用该功能,即某项创新的复杂性与其被采纳之间是成反比的[12]。因此,本文假设:

H5:面向功能整合的移动图书馆的简易性与大学生感知易用间存在正向影响关系

2.2.6 感知有用、感知易用

在TAM 中,Davis提出个体对系统的使用意愿是由行为意图来决定的,而用户对该系统的技术态度则影响着“行为意图”[13]。感知有用和感知易用决定用户实际使用该系统的意愿(Intention of Use,IU),据此,本文假设:

H6:感知有用与感知易用间存在正向影响关系

H7:面向功能整合的移动图书馆的感知有用与大学生使用意愿间存在正向影响关系

H8:面向功能整合的移动图书馆的感知易用与大学生使用意愿间存在正向影响关系

2.2.7 可观察性

计算机软硬件技术快速发展,开发信息系统的难度已小于管理和优化同一信息系统的难度,大学生如何找到适合自身的信息系统显得尤为重要。作为面向功能整合的移动图书馆,提高传播速度、关注度和可观察性对其能否被广泛应用有直接影响。所谓可观察性(Observability of Innovation,OI)是指创新成果被他人看到的程度[14]。若某项创新成果能轻易被观察到,该创新更易传播和使用。因此,本文假设:

H9:面向功能整合的移动图书馆的可观察性与大学生使用愿意间存在正向影响关系

综合上述假设构建的面向功能整合的移动图书馆使用意愿模型见图1。

图1 面向功能整合的移动图书馆使用意愿模型

3 实证研究与结论分析

3.1 数据收集与分析

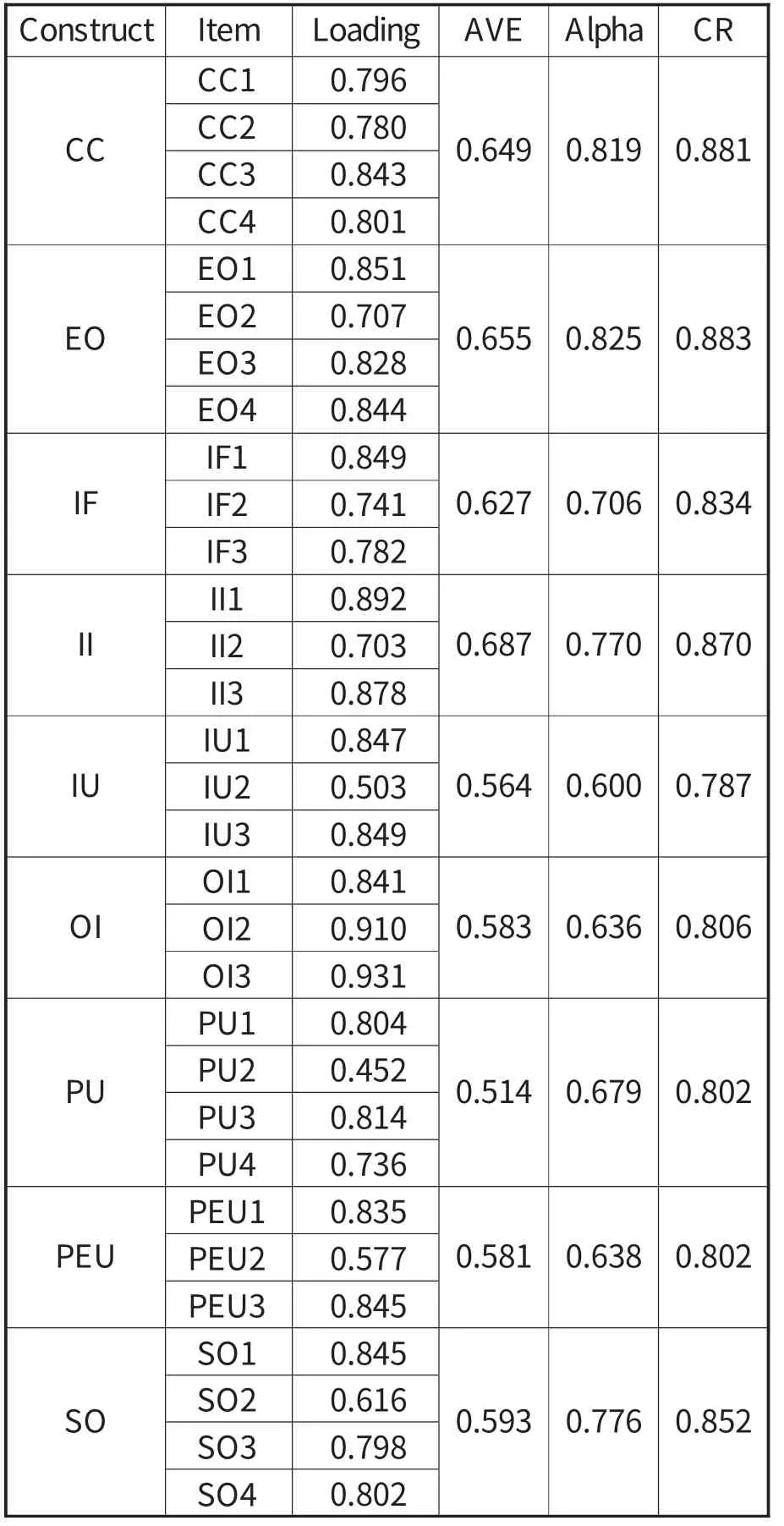

本文构建的模型包括9个潜在变量,每个变量包含3-5个观测变量(表2中的CC1、CC2、CC3、CC4等),从格式、内容、学科和功能等多个方面对大学生使用具有全面性功能整合的移动图书馆意愿进行观测。调查问卷分两部分:一是被调查对象的基本情况,二是问卷主体内容,即面向功能整合的移动图书馆使用意愿调查。主体部分采用7点尺度的李克特量表[15],被调查者可选择范围为(1)-(7),(1)代表“强烈不同意”,(7)代表“强烈同意”。本文通过网络问卷调查平台和高校图书馆现场发放问卷两种途径,向大学生共发放170份问卷,回收169份问卷,有效问卷166份。被调查者信息见表1。

表1 被调查者基本信息

3.2 测量模型有效性分析

3.2.1 信度和效度检验

对问卷的信度和效度检验,一般来说,组合信度(CR)值与Alpha值均达0.7以上,即表明问卷具有良好的内部一致性信度。由表2可知本模型的组合信度(CR)值和Alpha值均在0.7以上或接近0.7,具有良好的内部一致性信度。

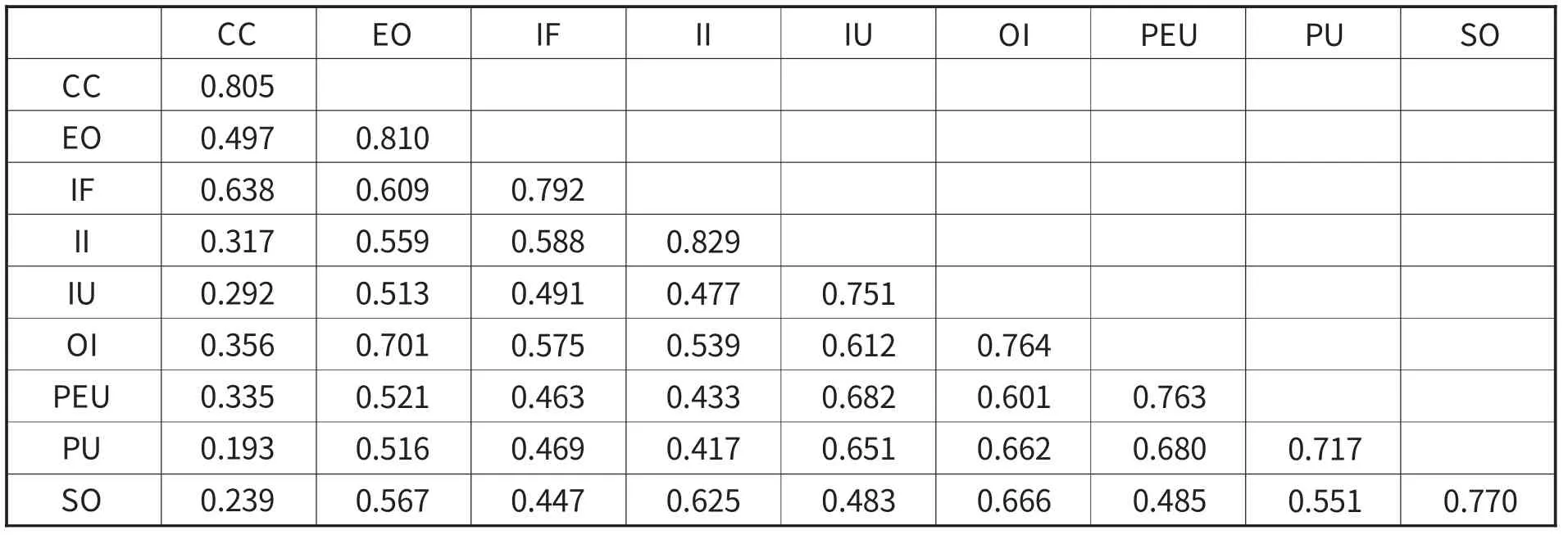

模型的构建效度检验分为收敛效度检验和区分效度检验。对收敛效度来说,Loading值大于0.7表明模型中各指标间具有良好的收敛效度。如表2所示,问卷所有量表的Loading值除IU、PU、PEU和SO各有一个Item 子项低于0.7外,其余loading值均在0.7以上,可见模型构建具有较好的收敛效度。由于区分效度可由潜在变量的AVE值大小及潜在变量AVE值的平方根与其它潜在变量的相关系数的比较来检验[16],在表2和表3中,各因素的平均变异萃取估计量(AVE)值均大于最低标准0.5,且各AVE值的平方根均大于与其它潜在变量的相关系数,因此,模型构建具有良好的区分效度。

3.2.2 模型路径系数检验

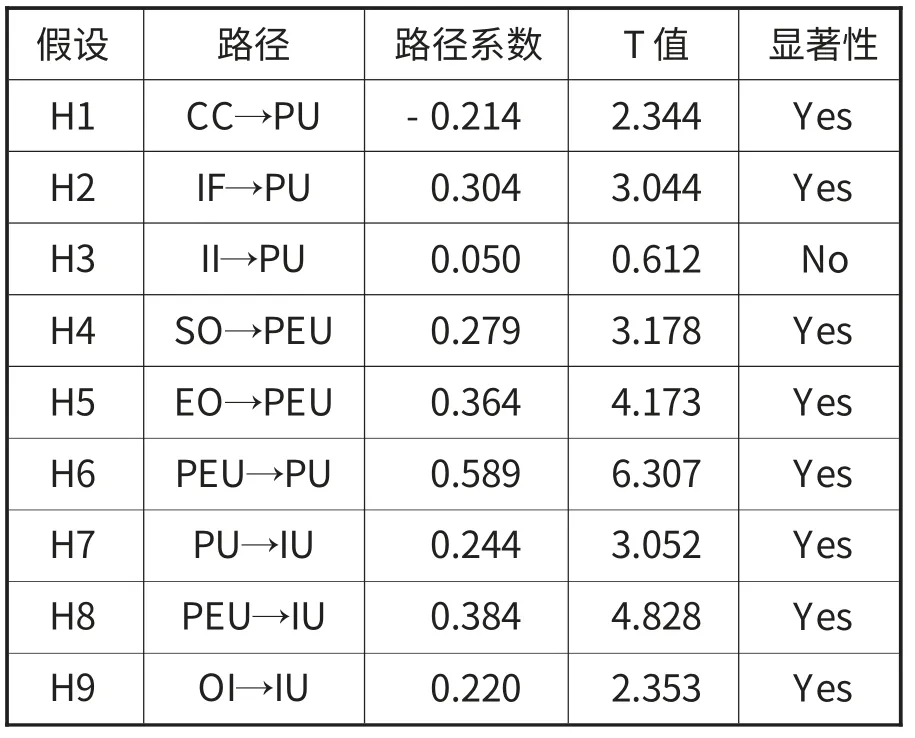

模型路径的显著性检验结果见表4。在表4中,除II→PU没有通过显著性检验,CC→PU存在负相关影响外,其余假设均得到显著性验证,其中IF→PU、SO→PEU、PU→IU、OI→IU表现为**显著,EO→PEU和PEU→IU则表现为***显著(见图2)。

表2 Loading、AVE、Alpha和CR

图2 模型路径值及显著性

表3 AVE平方根及因子相关系数

表4 模型路径系数和显著性

3.3 结论分析

3.3.1 趣味性

从图2可看出,趣味性与感知有用间未表现出关联性。为进一步验证该结果,本研究针对不同学历层次的大学生和不同性别群体进行了分析,发现各群体针对趣味性这一变量的路径检验均未表现出显著性。据此可知:大学生作为移动图书馆的主要使用者,并不会刻意要求移动图书馆具有一定的趣味性,使用移动图书馆的驱动需求大多与学术活动相关,如学术资料查找、学科前沿动态了解等。此外,随着移动端承载的趣味性应用越来越多,用户完全不必在移动图书馆中发现具有趣味性的功能或内容。这给移动图书馆开发商提出要求:移动图书馆的研发应回归到图书馆功能的本源,即向大学生提供专业、及时的学术性文献资料;面向功能整合的移动图书馆应主打学术性和专业性。

3.3.2 (内容)全面性

文中整体调查样本路径检验结果表明,全面性与感知有用间存在负向显著性,表明越是全面性的整合对于用户来说作用越小。针对该假设,笔者与参与问卷调查的大学生进行沟通后发现,由于当代大学生成长在网络环境下,对信息交互的快速性和便捷性的重视要大于信息有用性,也可以理解为大学生群体对于信息获取缺乏一定的耐性[17],在面对全面性功能整合的移动图书馆里进行信息搜寻时可能会迷失在海量信息中,这在一定程度上解释了文中的实证研究结果。类似结论在个人信息管理整合工具中也出现过[18],在同一个人信息交互界面中若一味堆砌交互功能,不仅不会提高相反会降低个人信息管理效率。

不同学历层次的大学生群体对全面性变量表现出不同的态度,如本科生对全面性变量表现较为随意,而硕士生则要求面向功能整合的移动图书馆应更具专业性和针对性。由此可推断,随着大学生学业的不断深造,研究的不断深入,他们所接触的学科面更专更窄。

据此,移动图书馆在功能整合时,应把握“度”的问题,以为用户提供便捷的移动服务为主,以提供专业性的文献资源为核心,不断提高面向功能整合的移动图书馆的便捷性、专业性和学术性。这再次说明了趣味性未能通过显著性检验的原因。

3.3.3 创新性

创新性与感知有用及感知有用与使用意愿间均存在显著性,可见大学生对面向功能整合的移动图书馆的创新性具有很高的要求。在问卷调查中,有些被调查者表达了对该影响因素的具体要求。比如,大学生希望在提供全面资源基础上,若移动图书馆覆盖的数据库没有所需资料时,系统能够推送可能找到该资源的地址。此外,在查找资源的过程中,移动图书馆可匿名提供其他学生对该资源的评价等信息,类似基于移动图书馆平台的BBS功能。具体到不同大学生群体,本科生对面向功能整合的移动图书馆创新性的敏感性小于研究生。访谈中也发现,本科生更多是定向查找某个文献资源,而研究生则希望通过使用面向功能整合的移动图书馆发现某些新资源。从这一点看,研究生更在意面向功能整合的移动图书馆的创新性。因此在移动图书馆的未来研发中应考虑如何针对不同学历层次的大学生提供不同数字内容的定制服务,打造个性化个人移动图书馆,以满足不同学生群体的信息需求。

3.3.4 稳定性和简易性

稳定性、简易性与感知易用及感知易用与大学生使用意愿间都通过了显著性验证,可见大学生对面向功能整合的移动图书馆操作使用体验非常关注。正如上文所述,若将移动图书馆视为一个信息系统,用户使用该信息系统的成本应低于其获取信息的效益,否则用户会放弃使用。在现实生活中,大部分大学生依然会选择使用笔记本或台式机等终端访问图书馆资源,使用移动图书馆主要看重其移动性和便捷性,但使用面向功能整合的移动图书馆时若出现交互延时、系统崩溃、资源难获取等现象,就会影响他们的使用意愿。这也表明,面向功能整合的移动图书馆在开放运行时应重视系统交互的人性化和信息获取的稳定性。

不同大学生群体对稳定性与简易性的要求不同。相较于研究生,本科生更在意面向功能整合的移动图书馆的操作简易性。由于研究生的科研水平和任务整体高于本科生,因此,其对于面向功能整合的移动图书馆的使用更有耐性,而本科生只是查找某个资料,对交互的简易性要求更高。对稳定性而言,女学生比男学生对面向功能整合的移动图书馆的稳定性要求更高。

3.3.5 可观察性

通过分析发现,无论是整体调查样本,还是不同学历层次和性别的群体,系统的可观察性与他们的使用意愿间呈现出显著性。随着移动终端教育学习类应用软件(APP)越来越多,用户要在众多信息系统中选择一款合适APP的需求与选择到适合APP的能力间的矛盾越来越大;而一旦用户使用某个APP并形成了行为惯性时,重新选择又要面临选择成本(重新查找、使用和熟悉等)问题。因此,移动图书馆开发商应与高校图书馆合作,在创新的各个阶段向大学生做宣传。在注意力经济时代,可观察性对于面向整合功能的移动图书馆能否被大学生了解、接受和使用同样重要。

4 结语

本文通过实证分析验证了大学生对面向功能整合的移动图书馆使用意愿的相关假设,对未来我国移动图书馆的开发和推广具有一定的借鉴价值和意义。由于篇幅所限,文章对移动图书馆开发应整合哪些功能,不同学科间大学生的使用意愿又有哪些不同,整合功能的数量与使用效率间的关系,功能整合成本与效益的平衡及安全等问题尚未涉及,有待未来进一步的探索和研究。

[1] Bookmobile [DB/OL ] . [ 2014-01-22 ] . http://en .wikipedia.org/wiki/Bookmobile.

[2] Spires T. Handheld librarians:a survey of librarian and library patron use of wireless handheld devices [J].Internet Reference Services Quarterly,2008,13(4):287-309.

[3] 叶莎莎,杜杏叶. 国内外移动图书馆的应用发展综述[J]. 图书情报工作,2013 (6):141-147.

[4] [13] Davis,F. D. A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems:theory and results [Z]. Ph D. dissertation,MIT Sloan School of Management,Cambridge,MA,1986.

[5] Ajzen,I.,Fishbein,M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour [M]. Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1980.

[6] 谢识予. 经济博弈论[M]. 上海:复旦大学出版社,2006:35-37.

[7] Delone W H. The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update [J].Journal of management information systems,2003,19(4):9-30.

[8] [9] [11] [12][14]罗杰斯,创新的扩散:Diffusion of innovations[M].北京:中央编译出版社,2002:194.

[10] DeLone W H, McLean E R. Information systems success: the quest for the dependent variable [J].Information systems research,1992,3 (1):60-95.

[15] Likert R. A technique for the measurement of attitudes[J]. Archives of psychology,1932:1-55.

[16] Fornell C A,Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research,1981(1):39-50.

[17] Prensky M. Digital natives,digital immigrants[J]. On the horizon,2001,9 (5):1-6.

[18] Jones W,Karger D,Bergman O,et al. Towards a unification & integration of PIM support [C]. Seattle,WA:National Science Foundation,2005.