清代广州府志所见宦粤陕西籍官员群体述论

2014-12-29施国新

施国新

(1.武汉大学历史学院,湖北武汉330072;2.广东财经大学地理与旅游学院,广东广州 510320)

广州作为清代岭南的政治、经济及海外贸易中心,国家既要在此绥抚蛮夷,保证南部边疆的稳定,又要招徕远人保证市舶收入,故清廷非常重视宦粤官员的选任。有清一代,宦粤官员来源范围很广,基本涵盖广东、湖南、安徽、江苏、江西、直隶、山东、河南、陕西、福建等全国大部分地区,而这其中尤以广东、直隶、山东、河南、陕西五地官员数量最多,特别是陕西籍官员,与前朝相比数量更是大幅度增长。考察官员的地域来源,是区域史研究领域的一项重要内容,对于粤境陕西籍官员情况,至今尚无文进行专门、系统的讨论。故笔者不揣谫陋,试从历史地理的角度出发,以清修广州府志所记人物为线索,专就清代广州宦粤陕西籍官员群体的数量、特征及宦迹等作一探讨,不妥之处,敬请诸方家指正。

一、清代宦粤陕西籍官员群体概况

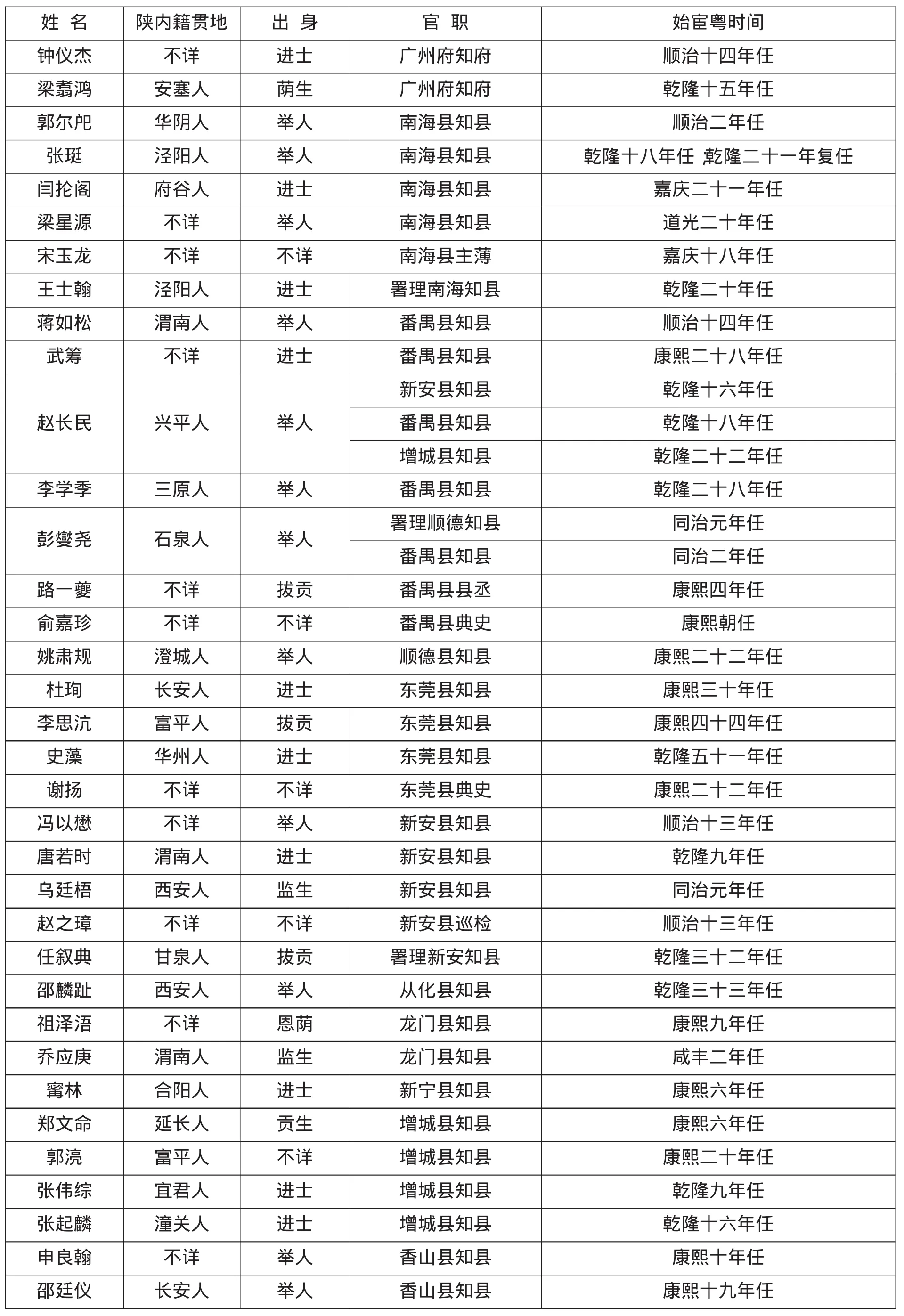

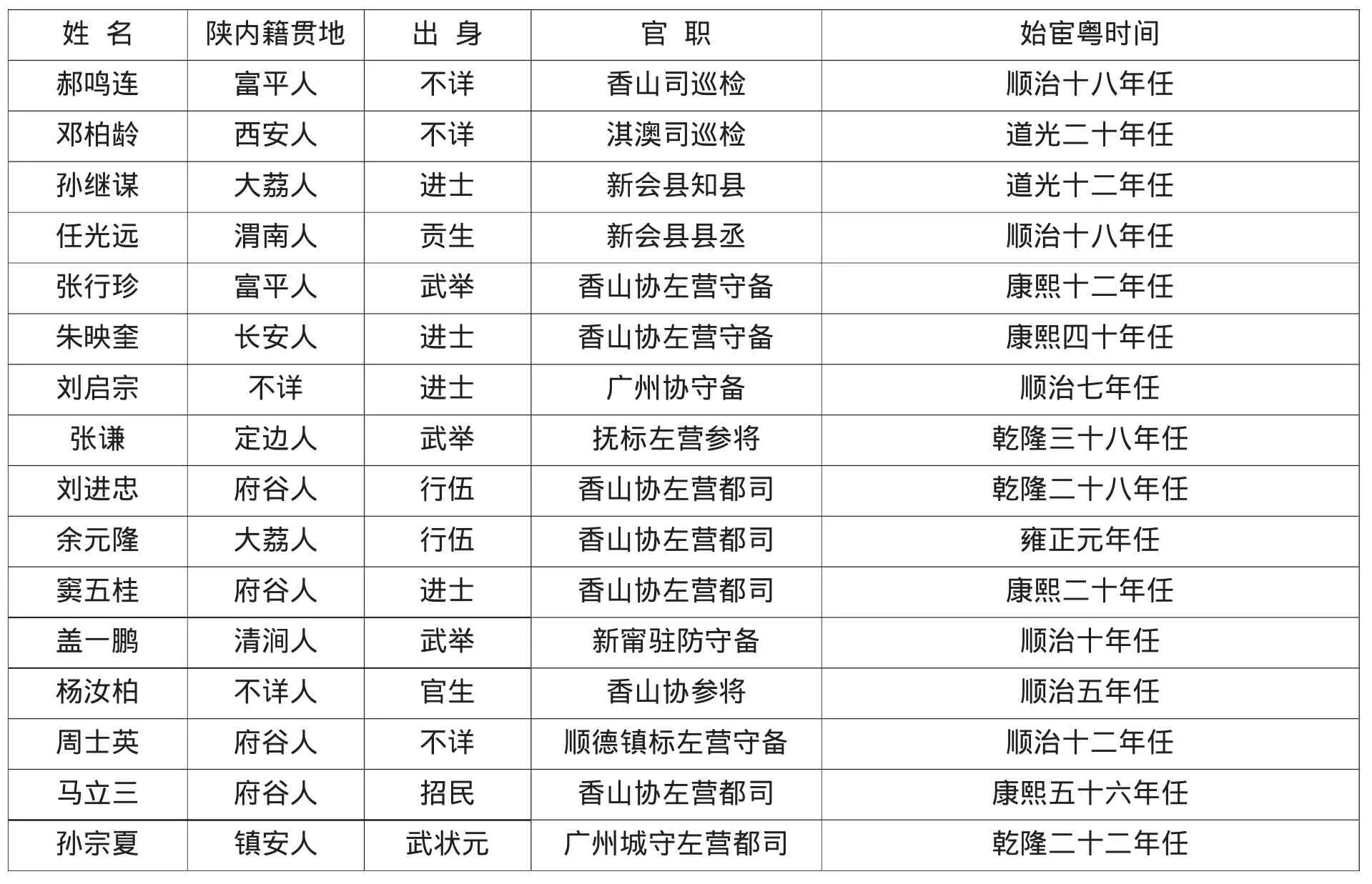

清初,在行政区划方面大体一依明制,于陕西设左右布政使司,其境辖今陕西全境、甘肃嘉峪关以东各地,及今宁夏、内蒙古一部、青海东部地区,清初文献将以上区域统称为陕西。康熙二年(1663年)以陕西右布政使驻巩昌(治今甘肃省陇西县),(康熙)五年(1666年)改为甘肃布政使司,移驻兰州。左布政使仍驻西安,称陕西布政使管理西安、凤翔、延安、汉中四府及兴安州等地。本文所言陕西,即专指左布政使司所辖地区。对清代武职官员的来源,时人陈康祺总结为:“国朝武功铄千古而将才辈出,亦颇随地脉为转移,从龙诸佐蔚起关外。及康熙平三藩后,则汉臣名将陕西为多。如提督侯爵张勇及其子云翼、提督男爵梁化凤,及其子浙闽总督鼐,提督子爵王郡及其子总兵守乾,提督陈福及子提督大用,广东提督殷化行,贵州提督杨天纵,提督副将军董芳,皆陕西人。”[1]实际上不仅是武官群体多陕西人,就是整个官员队伍中陕西人的数量也不在少数,光绪年间的宋仔凤云:“国朝有轻重缓急陕西人俱多。”[2]此处的陕西人,即指陕西籍官员而言。与以上现象相一致,清代广州官场就活跃着一大批陕西籍官员。据笔者统计,仅清代所修的三部广州府志:(康熙)《新修广州府志》、(乾隆)《广州府志》、(光绪)《广州府志》中所收录陕西籍官员就有51人。现就仕宦广州的陕西籍官员活动情况整理,并制为下表:

有关上表所作统计资料,需作如下说明:第一,表中部分官员籍贯著为“不详”主要有两个方面的考虑。首先,诸府志所载如祖泽浯、冯以懋等仅题作陕西人,并未详言其陕内籍贯地。其次,部分官员籍贯府志虽言之甚详,但各志记载并不一致,如俞嘉珍,(乾隆)《广州府志》言其为“陕西西安人”[3],(光绪)《广州府志》记为“陕西渭南人”[4],考之其它文献,则少有能记载此人行年、生平者,故一时无法辨其正

误,遂以不详著录之。第二,对于祖籍陕西,生长于广州本地的官员,如乾隆朝龙门县知县鲁本礼、道光朝新宁县知县张大凯等,笔者均将其视为广州人,不作收录。第三,本表统计仅限于广州本府任职官员,对于驻广诸省署机构官员亦不收录。第四,诸府志于“职官”等门目中另收录有陕西籍吏员共94人,但该群体按照清代职官体系划分不在九品十八级之内,也就是说其属于流外员额,因此本研究将该群体排除在外。

清代广州府志所见宦粤陕籍官员统计表

清代广州府志所见宦粤陕籍官员统计表(续)

二、宦粤陕西籍官员之特点

整个清代仕宦广州的陕西官员到底有多少,我们无法做出非常准确的统计。这是因为,一方面宦粤陕籍官员在整个清代官僚系统中多属于中下级官员。处于聚光灯外的他们,除本贯及仕宦地区方志记载外,其余官、私所修史书很少能够关注到他们。因此,方志作为主要的资料来源,其一旦有所失载必然会造成统计数据的不完整。另一方面,对于部分陕籍官员,府志记载并存两说、甚至三说,如康熙四十五年(1706)的广州府英清营游击纪可全,(光绪)《广州府志》作“成都人”[4],《乾隆》《广州府志》又作“陕西人”[3],而疑似本贯方志如(雍正)《陕西通志》、(嘉庆)《四川通志》等均未载其人,故这种情况的出现,必然会影响到统计数据的准确性。当然,需要指出的是,统计虽存以上缺憾,但是并不影响作为群体的陕西籍仕宦广州官员的类型化研究的展开。通过上表所列官员情况统计,结合其它史料记载,仍不难看出,有清一代宦粤陕西籍官员主要有如下特点:

1.文臣多于武将,多出身正途

陕西自古以来就是文化繁盛之地,作为千年帝都孕育了璀璨夺目的汉唐文明,也诞生了很多卓有成就的文化名流。但与此同时,由于地处西北,历山河之险,扼咽喉之要,也造就了陕西人坚忍刚毅、乐谈兵事的性格。宋人所著《长安志》即言:“秦地尚武,以衅兵得名。”[5]而正是基于以上因素,陕籍文臣武将可谓层出不穷。如以明代任职两直隶陕西籍官员为例,据法国汉学家让·德·米里拜尔(Jean de Miribel)所著《明代地方官吏及文官制度:关于陕西和西安府的研究》一书认为,“一、最后任所在两直隶的陕西籍进士、举人、贡(监)生分别为百分之四十,百分之十一和百分之三;二、陕西籍官员虽属北方,但远未按明太祖规定任职南方,相反却有百分之六十进士、百分之六十八举人,和百分之七十四贡(监)生的最后任所在北方;三、陕西籍官员任职京城人数,随出身和籍贯而异:进士为百分之二十至百分之八十,举人为百分之五至百分之二十,贡(监)生为百分之六点五至百分之十;四、在京为官的西安人,出身进士和举人者为数甚少,而出身贡(监)生者竟无一人。”[6]以上研究虽与本议题无直接牵涉关系且文中所作统计似未包含武职官员群体,但从中我们仍可以看出,至少自明代始,陕籍官员已大量于异地为官,且明廷在制度层面也已对北官南调有了明确的规定。同时,陕籍官员大多为科举出身,并有一定的地域分化情况出现。需要指出的是,让·德·米里拜尔(Jean de Miribel)教授所归纳明代两直隶陕西籍官员的以上特性,正为我们认知清代宦粤陕籍官员群体提供了解读问题的视角与线索。据前表统计,清代陕西籍宦粤官员共计51人,其中文职官员有44人,占到总人数的86%。武职官员有7人,占到总人数的14%。据此,我们有理由认为,清代陕西籍宦粤官员中,文职官员人数远高于武职,这一结论似乎足可扭转以往文献中有关唐宋以后三秦之地武强文弱的刻板印象。之所以出现如此转变,我们或能从清代陕西科举员额中找寻到部分答案。据《长安大学学报》(社会科学版)2011年第2期所刊郎菁《陕西历代进士数量及地理分布统计分析》一文所作研究,自隋讫清陕西共出进士2530人,其中隋代2人,唐代161人,五代15人(后梁2人,后唐4人,后晋5人,后周4人),宋代171人,辽代1人,金代79人,元代60人,明代952人,清代最多,剔除重名及后属甘、宁、青辖境的329人,尚有进士1089人[7]。另据毛晓阳、金甦《清代文进士总数考订》一文统计,清代进士总人数是26849人[8]。由以上数据我们看出,陕西历代以进士为代表的科举登第人数基本上呈现出一种逐朝递增的趋势,特别是清代登第者基本可以占到全国总进士数的7%,与其余诸省相比位列第11名,可以说这一比例已远教前朝为高。故清人有谓“本朝西人登科者,尤胜往昔,陕人为其冠。”[9]又有人谓,陕西“人文渐盛,乡党欢腾,一开宏化之基。”[10]然与文事相比,自宋以后因国家边防线日益外拓,及至清代,陕西已完全属于内地,不复五代、两宋时期之外患困局,因此朝廷于陕西屯驻兵员数额大减。据陕西省地方志编纂委员会编《陕西省志》所作统计,乾隆时期,陕西全境仅驻八旗及绿营兵2.4万[11]。这与宋代动辄数十万大军就食陕内各州的状况形成了鲜明的对比。因此,在这种大的历史背景变迁中陕西武风自会日消,时人所著《在园杂志》即言,“陕境士人近年颇崇文事,直欲效江南耳。”[12]应当说,入清后陕地现实与前代早已大相径庭,只是身处其时且深受传统观念影响的清代文人,多沉溺于汉唐思维的格局中去做追述,故少有感悟罢了。另外,需要补充一点,清代广开武举,陕西以武登第者仅有24人,此数量尚不及号为“江南才子地”的江苏之数[13]。由此可见,宦粤陕籍官员文职多于武职,自当在情理之中。

另就宦粤陕西籍贯官员出身来说,该群体主要有进士、举人、拔贡、监生、官生等几种出身方式。清制,凡官员由进士、举人出身者均视作科甲,其与恩贡、拔贡、副贡、优贡、岁贡诸生及恩优监生、荫生出身者皆归为正途,而由捐纳、议叙、招民等方式得官者则称之为异途出身。从前表统计来看,陕西籍宦粤官员中除8人出身情况不详外,其余官员中正途出身者有41人,占到总宦粤官员数的82.3%。异途出身者仅2人,尚不足总数的4%。可以说,以正途出身官员是宦粤广州官员的主体。

2.文职多源于关中地区,武将则多出陕北、陕南

一般而言,清代陕西的关中地区主要是指渭水、洛水、泾水流域内的诸府县,大体涵盖今西安、咸阳、渭南、宝鸡、铜川等地。这一地区自古就是陕西学术文化的核心区。有学者指出,从魏晋南北朝始,陕西学术文化的集中趋势日益明显,魏晋时“关中之外只有陕南上洛一地存在学术文化活动。”而到了隋初,“陕南、陕北都不闻有任何学术活动,尤其是陕北,此时仍没于胡虏,不闻道统。”[14]以科举取士情况为例,笔者统计《隋书》所载陕西进士25人,其中长安6人,华阴5人,武功3人,新丰1人,蒲城1人。又,新旧《唐书》、新旧《五代史》共收录陕西进士72人,除所属州县不详者1人外,其余长安6人,万年20人,蓝田2人,武功6人,始平2人,三原1人,华原3人,醴泉1人,郑县1人,华阴5人,冯翊2人,朝邑1人,下邽3人,白水1人,岐山1人。从中可以明显看出,以上区域正属于关中地区。另外,据有研究证实,隋唐五代陕西所出图籍555种,关中即占到547种,比重基本达到98%[15]。可以说,当时的关中地区于文化上占据着绝对的优势。而自宋以后关中在区域内的文化优势地位虽略有下降,陕北、陕南等地的文化水平也逐渐有所发展,但经五代两宋边患以及明末劫难,至清代以后陕北、陕南等地文化水平仍远不及关中。士民多喜谈武事,世风彪悍是清人对陕北、陕南地区民风的总体印象。如形容延安风气,即有谓“风俗刚勇,易与为盗,亦易与为义,得奉朝廷命往招抚之,则今之盗皆我精兵也。”[16]谓汉中,则曰“宾民多居水左右,天性劲勇。”又言,其民“质朴无文,不甚趋利,虽蓬室柴门食必兼好”[17]。

与以上区域内文化特性相一致,清代陕西籍宦粤的44名文职官员中,除去府县籍不明者8人,其余36人,出自关中地区的就有32人,仅有梁翥鸿、郝鸣连、李思沆、郭湸等4人出自陕北,陕南则无一人,这一比例仅占总官员数的11%。而与文职籍贯地形成鲜明对比的是,宦粤武职官员共有15人,除杨汝柏、刘启宗不得其详外,其余武官中则仅朱映奎、邓柏龄出自关中,其他均属陕北、陕南籍。因此可以说,陕西籍宦粤官员文职多出关中,武职多出陕北、陕南。这一现象或正是境内区域文化发展及地域风气特点的直观体现。

3.宦粤官员从时间上来看主要集中于乾隆以前

几部府志因成志时间不同,记载陕西籍宦粤官员侧重点也大不相同。如(康熙)《新修广州府志》的相关记载,多集中于职官门、人物门及名宦门,但是由于(康熙)《新修广州府志》成志于康熙中后期,此时距清廷平定“三藩之乱”为时不远,对广州的直接掌控时日无多。因此,这一时期及之前,朝廷所命外籍官员数量实则有限,这就使得(康熙)《新修广州府志》在记载仕宦群体时,多录前朝人物,而对本朝仕宦著录不多。遍观该志,其所收录陕西籍宦粤官员仅有三人,分别为顺治十四年(1657年)任职广州府知府的钟仪杰;康熙四年(1665年)任职番禺县县丞的路一夔以及顺治二年(1645年)任职南海县知县的郭尔戺。(康熙)《新修广州府志》以后的(乾隆)《广州府志》是目前被公认为清代所修三部广州府志中无论是体例设置还是内容收录方面均属最为出色的一部,其所载陕西籍宦粤官员数量也最多,共有42人。这些人物主要集中于该志职官门,但其余诸门中也有重复提及者。尤其需要说明的是,该志所载陕西籍官员大多另于名宦、人物等门中叙述其生平概要,为我们直观了解该群体宦迹提供了宝贵的线索。另外,纂修时间跨越同(治)、光(绪)两朝的(光绪)《广州府志》对陕西籍官员的记载也不少,总共有39人。除去与前志记载重复者,共收录乾隆以后陕西籍官员9人。当然,以上记录或仍存遗漏,但是我们仍能从中发现一种明显的变化趋势。那就是陕西籍宦粤官员主要集中于乾隆以前,乾隆后该群体人数可以说是直线下降。乾隆后所录9人中,嘉庆朝2人,道光朝3人,咸丰朝1人,同治朝3人,总数不及之前诸朝宦粤官员的三分之一。那么为何会出现如此变化呢?笔者以为这是多方面因素共同作用的结果,远非本文所能概括,但其中有两个方面的变化这里需要注意。第一,乾隆朝以后广州地区的外贸数额日益扩大,与此同时边患问题也日渐凸显,民间社会因贫富分化严重而变得暗流涌动。在这种背景之下,朝廷在治粤官员的选任上更注意选拔熟悉粤地实情者。时人即谓“大抵欲求治粤,必须操守才略兼备,且洞悉粤情者为之,有守而拘隘者,能自检而不能办事,有才而疏纵者,能谋事而不能服人。必其守极正,其才极长,然后能内肃吏民,外应万变而挽回风气,如以岭南士子为选,可也。”[18]这种选官用人思路的变化,直接促使朝廷压缩了包括陕西籍官员在内的外省籍,特别是北方省籍官员治粤的人数。当然,在此期间岭南籍治粤官员数量,的确也有较快速的增长。笔者仍以三部广州府志所载人物为统计对象,发现清修诸志共收录岭南籍(主要包括广东、广西及南海三地)官员共有874人,然嘉庆之前任职者仅103人,而嘉庆以后此数字则猛涨至771人,一消一涨,可以说正与上述政策密不可分。第二,乾隆朝以后,陕西科举人数的数量亦开始出现萎缩。仍据郎菁《陕西历代进士数量及地理分布统计分析》一文所作分析,清代陕西进士共有1089人,其中嘉庆之前登科者即有721人,而嘉庆及以后几朝总共才出进士368人。应当说,这种科举人数的萎缩,也是促成宦粤官员数量减少的原因之一。

三、余 论

以上就是笔者据清代所修三部广州府志所载,对陕西籍宦粤官员群体的整体情况所作的初步探讨。通过个体梳理与群性解读的结合,我们对这一群体的人数、出身、任职情况以及整体特点有了直观的了解。这里还需要补充的是,本文虽将文职与武职官员并列考量,但实际上文武两途并不存在绝对的排斥与阻隔,在日常行政运行中文武职位亦有调换的情况出现。就表中所列诸人情况来看,顺治七年(1550年)出任广州协守备的刘启宗即为进士出身,是典型的以文资带武职官员。另外,任职广州官员的陕西籍官员,所任职位以知县最多,其次则为典史、县丞、主簿等,知府及武职官员数量很少,仅有钟仪杰、梁翥鸿两人,且多出现在清前期。除以上诸种观察,我们还发现陕西籍宦粤官员大多仅历一任,这是与清代严格的官员考选、回避制度相一致的。但是其中也有长期宦粤者的存在,如兴平人赵长民,其曾于乾隆十六年(1751年)、乾隆十八年(1753年)、乾隆二十二年(1757年)三次宦粤,分别出任新安、番禺、增城三地知县。据(光绪)《广州府志》记载,其最终任满离粤则已是乾隆二十六年(1761年)。又比如泾阳人张珽,其也是于乾隆十八年、乾隆二十一年两次出任南海知县,南海任满后则长期执教粤内各书院,并最终病逝于广府。

此外,就宦粤陕西籍官员的宦迹而言,现存府志中的直接记载虽不是很多,但从所录只言片语,结合其它清代传世文献记载来看,陕人治粤还是颇具政声的。例如(光绪)《广州府志》载,“任光远,陕西人。由岁贡,顺治十八年任新会县丞,赋性质朴,廉静寡营,接物牧民常存仁恕。公服外,俱用布素。尝自谓:‘造物恶盈,满则招损。’”任光远为官期间主持修建了新会县内大小桥梁十二座,“积俸过百”,即遣发于乡闾之民,故当地人送其雅称“善丞大人”。[4]又如华州人史藻,字鉴堂,乾隆五十六年(1791年)知东莞。(光绪)《广州府志》言其“明慈爱,听断如流,首革吓索械斗嚣风,一时豪猾屏迹,邑到涌及西北城濠,淤塞五十余载,捐廉倡浚,仍置千金裕修补靖康场,奉裁盐田,责民陞科力请上宪豁免,民蒙其惠,(乾隆)六十年复以同知摄邑箓三月,清厘边海沙坦,捐设公车费,政尤可纪,嘉庆二年叙平苗功,升授肇庆知府,卒于省邸,邑士民闻讣,号泣往奠不绝于道。”[4]此外,还有如周士英、乔应庚、马以懋、郑文命等也都于治粤之时政绩卓著、躬亲爱民,深受粤地百姓爱戴,特别是康熙时期的龙门知县祖泽浯,以勤政著称于世,其任满离职后,当地人甚至出资建生祠纪念。

总之,清代宦粤陕西籍官员确实形成了群体态势,他们在军事、为政、治学等方面均表现出很好的素养。毫不夸张地说,他们在广州的活动为清代广州经济、文化、对外交流等方面的持续进步与发展,起到了很好的推动作用。至于该群体与广州本地乡绅阶层有着怎样的互动与交流?他们的婚宦关系有怎样的特色?他们如何与本邦社会建立起有效的沟通与联系?上述问题,作为当前地域研究的一个新视角同样值得关注,冀望本文写作能引起诸同仁之兴趣,将这些议题逐一引向深入。

[1](清)陈康祺.郎潜纪闻二笔[M].北京:中华书局,1984.

[2](清)宋赓平.矿学心要新编[M].北京:北京出版社,2000.

[3](清)张嗣衍修,沈廷芳纂.(乾隆)广州府志[M].广州:岭南美术出版社,2007.

[4](清)戴肇辰,苏佩训修,史澄,李光廷纂.(光绪)广州府志[M].台北:台湾成文出版社,1966.

[5](宋)宋敏求.长安志[M].北京:中华书局,1991.

[6](法)让·德·米里拜尔(Jean de Miribel).明代地方官吏及文官制度——关于陕西和西安府的研究[M].西安:陕西人民出版社,1994.

[7]郎菁.陕西历代进士数量及地理分布统计分析[J].长安大学学报(社会科学版),2011,(2).

[8]毛晓阳,金甦.清代文进士总数考订[J].清史研究,2005,(4).

[9](清)赵翼.檐曝杂记[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[10]故宫博物院.钦定科场条例[C].海口:海南出版社,2010.

[11]陕西省地方志编纂委员会.陕西省志[M].西安:陕西人民出版社,2000.

[12](清)刘廷玑.在园杂志[M]北京:中华书局,2005.

[13]马明达.说剑丛稿[M].北京:中华书局,2007.

[14]张晓虹.文化区域的分异与整合——陕西历史地理文化研究[M].上海:上海书店,2004.

[15]孔振毅.科举制度与隋唐五代的图书出版事业[J].出版发行研究,2006,(12).

[16](清)吴光西.陆稼书先生年谱定本[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[17](清)顾炎武.天下郡国利病书[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002.

[18](清)张之洞.张文襄公奏议[M].上海:上海古籍出版社,2002.