台湾公立高校经费分配机制研究

2014-12-29王涛涛

摘 要:台湾地区在高等教育精英时代对各公立高校的投入采取统一标准或平均分配的方式,但随着高等教育大众化时代的来临,政府开始引进竞争机制,根据各院校绩效评估结果对政府经费进行合理分配,有效地促进了台湾高等教育的发展,其高校竞争经费分配制度保障、经费来源和分配方式对内地高校的发展提供了良好的借鉴。

关键词:台湾;公立高校;经费分配机制;竞争

一、法制保障

台湾现行的有关规定指出,在教育、科学、文化方面的经费,台湾政府每年不得少于其预算总额的15%,次级政府机构不得少于其预算总额的25%,市县级不得少于其预算总额的35%。此外,台湾地区有关教育经费编列与管理的规定(2013年12月11日修订)第3条规定,“各级政府机构的教育经费预算合计应不低于该年度预算筹编时之前三年度决算岁入净额平均值之22.5%”[1]。该规定的公布实施,除了让台湾教育经费的稳定增长获得立法保障外,还反映出绩效考核的经费编列思想。该规定第10条指出,“教育经费基准委员会应衡酌各地区人口数,学生数,公私立学校与其他教育机构之层级、类别、规模、所在位置、教育质量指针、学生单位成本或其他影响教育成本之因素,研订教育经费计算基准,据以计算各级政府机构年度教育经费基本需求,并参照各级政府财政能力,计算各级政府应分担数额,报请行政部门核定”[2]。可见,目前台湾公立高校经费的计算标准与教育品质指标密切相关。

二、经费来源

1996年以前,台湾公立大学预算编列与经费运用采取统收统支的公务预算体制,其经费收支的审核方式与政府所属其他机关相同。在公务预算体系下,学校每年教育预算的编列必须经立法部门同意;预算经费一旦拨付后,如果执行没有达到一定比例,学校可能还会受到惩处。年终时,各校经费支出若有结余也不能留用,必须按照规定上缴。鉴于这种情况,各公立大学在经费使用时多以执行预算及消化预算作为决策基础,很少考虑成本效益,从而导致经费运用缺乏效率。为了提升公立大学经费使用效率,让各大学担负起应有的绩效责任,从1996年起,台湾地区的公立大学开始分批实行校务基金制度。按照相关规定,各大学必须自筹部分经费,即通过学杂费、募款、建教合作、推广教育,以及其他业务收入,多方面筹集学校所需资源。

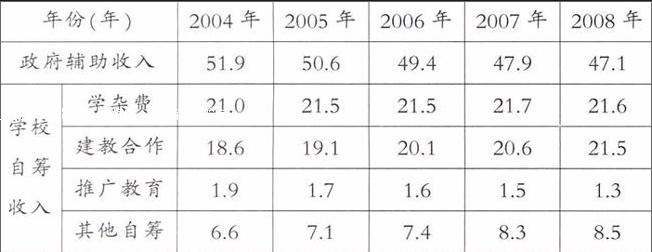

校务基金制度施行10多年后,台湾公立大学的财源结构有了显著变化。1997年,台湾公立大学各项收入来源中政府投入比例高达61%。2008年,该比例降至47.1%。从2004-2008年台湾公立高校财政来源结构组成中可以看出:学校自筹收入部分逐渐增长,主要以学杂费和建教合作收入为主,前者这五年来所占比例维持在21%的水平,后者则呈现稳定增长的趋势,由18.6%逐年提升至21.5%;推广教育收入占学校总收入的比例不到2%,并且呈现出逐年下降的趋势,公立大学未来可以逐步提高推广教育收入;其他自筹收入中未包括投资收入,目前公立大学的投资方式主要有以银行定存方式获取利息、持有上市公司股票或委托投信公司代为操作有价证券等,其投资资金仅占整体资金比例的1%~2%(见表1)。可见,目前台湾各公立高校对闲置资金的运用相对保守。

台湾大学是台湾地区最好的综合性大学之一。从台湾大学2012年收入决算表中可以看出,其收入来源呈现多元化,其中政府投入只占总收入的26.39%,建教合作(校企合作)收入占总收入的35.68%,其他补助收入(含迈向顶尖大学经费)占总收入的14.46%(见表2)。

三、分配方式

目前,台湾公立高校获得的政府经费分为两类:一是基本需求补助,二是绩效本位奖助。根据台湾地区有关教育经费编列与管理的规定,从2002年开始,台湾政府对公立高校的经费资助首先由教育经费基准委员会负责计算出分配给教育部门的经费预算;然后,教育部门将教育经费预算分为两部分。第一部分是为维持公立大学运行所需的基本需求资助,这部分不需要教育经费分配审议委员会审议,由教育部门直接分配;第二部分是对公立教育事业特定的竞争经费奖补助,需经教育经费分配审议委员会审议后分配。前者是公立大学的基本运行经费,如校务基金补助;后者则是在台湾教育部门政策目标的指导下,以高校机构的绩效表现为原则分配给公立教育事业的特定补助,例如发展国际一流大学及顶尖研究中心计划、奖励大学教学卓越计划等都属于竞争经费奖补助范畴。

(一)基本需求补助

台湾教育部门将分配给所属公立院校的基本需求补助分为三大类:基本运行经费、延续性工程经费、发展经费。

在基本运行经费方面,政府按照不同学科精算出学生的单位成本,再按照单位成本考虑资助公立大学学杂费以外的费用,让公立大学每个学生都能达到单位成本的资助额度,从而确保学校运行的基本需求。1999年以前,基本运行经费的各项费用编列标准由台湾教育部门依据政府总预算编审办法所定的各项费用编列标准和本部门所制定的相关标准而定。各校依此标准“查填报核”。然后,教育部门将各校计算所得的基本运行经费乘以规定的资助比例得出教育部门拟资助的基本运行经费。1999年以后,基本运行经费改为以系所和学生单位作分配,同时将人事、行政工作维持、教学研究训辅、学生奖助学金、公劳健保以及退抚等经费纳入公式计算范围。前述各项经费支出按照设定的各级各类学生权重分摊计入生均成本,各校再按照各类系所数及学生数计算出所需经费,最后,由教育部门按照75%~80%的比例进行资助。

延续性工程经费主要由学校基于延续性工程在下一年按工程进度可能尚需支用的经费进行填报,然后由教育部门基于工程预算执行情形进行核算;发展经费则考虑各学校特殊情况与发展需求进行资助。为了强化大学绩效表现,台湾教育部门从2009年起将发展性经费改为绩效型资助款。这部分经费的初步规划分配原则如下:在衡量指标上,配合台湾教育部门的政策,并考虑公立大学发展差异及学校绩效而制定;衡量指标以教育部门现有资料为原则,避免增加学校填写报表的负担;在分配方式上,按照学校绩效表现落入级距来分配补助款额度。

从2008年起,教育部门资助项目新增“助学补助”指标,导致规模资助占资助经费的比例受到排挤,由2007年的70%降至2008年的40%。另外,投入资助项目中新增“整体教学资源投入”与“校务发展经费筹措成效”指标。前者以各高校自有资源投入进行计算,不包括教育部门的资助经费;后者则就各校政府资助与学杂费收入以外的经费筹措效果进行评估。各校捐赠收入、建教合作收入、推广教育收入、财务收入与其他收入的筹措效果愈好,在资助经费的计算上就更加有利。助学资助经费的核拨方式由原先核拨给学校,改为直接资助学生。

(二)绩效本位奖助

从台湾现行的大学资源分配政策中可以看出,在强化大学教学、研究基础建设,提升大学竞争力的总目标下,台湾教育部门从1998年起开始实施各种竞争计划,在大学经费的分配上引进竞争机制,实现有限的经费条件下的择优资助,为大学建构一个良性的竞争环境,全面提升大学的办学质量和国际竞争力。比如,发展国际一流大学及顶尖研究中心计划、奖励大学教学卓越计划等的推动,都是为了提升大学的竞争力。因此,其经费分配都视大学的绩效表现而定。从2005年台湾教育部门对大学的经费补助情况来看,政府对高等教育的总预算为734亿新台币。其中,竞争性经费占13.8%,目的是为了打破过去的平均分配。

1.发展国际一流大学及顶尖研究中心计划

为了促进大学之间的良性竞争,提升大学的国际竞争力,台湾政府在2004年推动的“新十大建设计划”中将发展国际一流大学及顶尖研究中心计划列为首项计划,并计划从2005年到2009年以特别预算的方式增加500亿新台币经费,集中给予具备国际竞争发展潜力的大学更多的经费投入,并设定了10年内至少1所大学跻身国际一流大学、5年内至少10个顶尖研究中心或研究领域居亚洲一流的目标。该计划规定,各校只要满足规模化、法人化、国际一流三个要素,即可申请相关资助。审议期程以5年间办理2次学校申请资格评审为原则,第一批次与第二批次已分别于2005年和2007年办理。如果申请学校未能在2005年获得补助,可以在2007年再次提出申请。发展国际一流大学及顶尖研究中心计划共分为两个部分,一是发展国际一流大学计划,二是顶尖研究中心计划。两个计划的评审重点是不一样的(见表3)。

以下,就两批次的评审指标与评审结果进行说明。

(1)评审指标

发展国际一流大学及顶尖研究中心计划第一、二批次的评审指标是不同的(见表4和表5)。第二批次评审基准为了兼顾不同学校属性,将评审指标分为质化与量化两部分(各占50%);同时,强调受资助学校的绩效责任,并采取淘汰措施,通过定期审核机制来检查各高校目标的实现程度。如果学校未能实现预期目标,则会被取消下一年补助,以便将有限的资源集中于更具有研究潜力的学校。为了实现各校量化指标评估结果有较为一致与公平的做法,第二批次评分项目的指标降低了申请学校规模(即学生数与教师数)、属性(即人文社会学科或自然学科)、特色等差异所造成的影响,量化指标分为研究(30%)、国际化(10%)、产学合作(10%)三项。此外,量化指标都着重于学校产出层面的领域,这是因为教育部门认为只有通过学校体制的改进,并对学校产出进行评鉴,双管齐下,才能产生具有竞争力的国际一流大学。

(2)评审结果

第一批共有29所学校申请。 2005年10月,台湾教育部门公布了审议结果,台湾大学、台湾成功大学等12所高校入选。台湾教育部门指出,因为台湾大学和台湾成功大学规模较大,各学术领域也较完整,所以获得的经费资助总计高达50%。第二批有32所学校提出申请,包括第一批获补助的12所高校和20所新申请学校,有11所高校获选为该批次受资助学校。资助方式采取整笔资助的方式,资助金额则参考各校2006年和2007年考评结果、学校计划、简报内容及未来发展潜力进行分配(见表6)。

2.奖励大学教学卓越计划

除前述为提升大学研究质量所投入的巨额经费外,为协助大学改善教学环境以提升竞争力,台湾教育部门在2004年12月发布了《奖励大学教学卓越计划》,并于2005年增加10亿新台币经费,由各校申报争取,并以评审结果来决定各校可获得的金额。此举旨在通过竞争奖励机制,引导各校朝着教学卓越的方向发展,并成为台湾教学卓越的大学典范。2006年,计划内容略有调整,除了申请计划以三年(2006年、2007年、2008年)为规划期程外,2006年的经费预算扩大为50亿新台币。奖励大学教学卓越计划的审核指标共包括五个部分(见表7)。

此外,为了落实大学淘汰机制,教学卓越各年度计划审核结合上年度已经获资助学校的考评结果及当年新申请学校计划的审核结果办理,如经考核没有按照计划切实执行或成效不显著,将根据情形删减或暂缓经费补助(见表8),通过教学卓越计划竞争,有效促进各校的建设。2008年整体计划推动策略,是持续以竞争性经费办理奖励大学教学卓越计划。奖励大学教学卓越计划第一期于2009年7月结束,目前,台湾已经在实施第三期奖励大学教学卓越计划。第三期从2011年4月1日开始, 2016年3月31日结束。2013年,该计划投入15.75亿元新台币,共计资助33所高校,其中公立院校11所。

四、结语

综上所述,我们可以发现,台湾公立高校经费分配机制由行政部门教育经费基准委员会负责计算,再由教育经费分配审议委员会针对公立教育事业竞争经费评审后分配,其经费由“全额补助”已经调整为“部分补助”,从而给予学校明确的筹资压力和经营责任,并将高校的评鉴工作与绩效责任相结合,根据评鉴结果来分配奖助经费等。这种机制迫使学校多渠道筹集资金,吸引社会资金投入教育,合理使用学校资源,注重办学成本,提升办学效果,进而引导学校办出特色,提供优质服务回馈社会,从而实现学校良性发展之愿景。

台湾公立高校经费分配机制可以为内地高校的经费分配带来三点启示。第一,建立公共教育经费分配机制:为了调整大学与教育行政部门之间的互动机制、周延制定高等教育政策,提升高等教育审议功能、增进高等学校质量与效能、追求高等学校卓越发展,内地可以成立教育行政部门与学校之间的中介机构,如“高校拨款委员会”,在经费一定的情况下,根据拨款公式和高校评估等级,提出学校之间的经费分配方案,最后由政府部门根据方案拨款。第二,高校财务管理必须构建绩效类考评指标体系:建立以资源利用率(人、财、物使用情况) 和教育产出率(单位财政投入的学生培养数、毕业生数、就业率等) 为指标的财务考评制度,为学校的部门绩效问责和教育资源的使用情况提供评价依据,实现学校财政预算与绩效考核之间的良性互动,提高学校教育资源的使用效率。第三,以学校发展的重点和特色为主线,正确测算学校筹措资金的能力和规模:以维持收支平衡、略有节余为原则,制定包含学校规模发展和正常事业收支在内的全方位收支计划;采取公开透明的预算编制程序和科学合理的编制方法,通过刚性有效的预算执行力和全过程的监督控制机制,确保学校资金运用的安全有效,规范学校内部经济行为。

参考文献:

[1]台湾地区法规[EB/OL].http://www.lawdata.com.tw/anglekmc/lawkm?@10^1504710586 ^107^^^49^2 @@386109505, 2014-03-20.

[2]台湾教育经费编列与管理法[EB/OL].http://www.lawdata.com.tw/anglekmc/lawkm?@10^1504710586 ^107^^^3^2@@2107083799, 2014-03-20.

[3][8][10]台湾教育部门会计处[EB/OL].http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=189da8f6-c178-4222-a0c8-8bed36bbc94f, 2014-03-20.

[4]台湾大学2012年度收入决算表[EB/OL].http://www.ntuacc.ntu.edu.tw/chief/chief8_list.jsp?rc_id=RC1183366147397, 2014-03-20.

[5][6][7][9]台湾教育部门[EB/OL].http://www.edu.tw/, 2014-03-20.

编辑 吴婷 李广平

作者单位:王涛涛,广东工程职业技术学院招生与就业指导办公室(通讯地址:广东省广州市天河区渔兴路18 号;邮政编码:510520;电子邮件:gxnuwt@126.com)

基金项目:广东省高等职业技术教育研究会2012 年立项课题“珠三角区域经济文化发展水平与高等职业教育区域分布发展的关系研究”(编号:GDGZ12Y087)