潇河灌区续建配套与节水改造工程环境影响分析与保护措施

2014-12-25陈刚

陈 刚

(山西省水利水电勘测设计研究院 山西太原030024)

1 灌区现状及工程规模

1.1 灌区地理位置及现状

潇河灌区位于晋中盆地东北边缘,担负着晋中市榆次区、太谷县和太原市小店区、清徐县,共4县(区)11乡(镇)134行政村的农业灌溉任务,灌溉面积2.22万hm2。灌区南北长30 km,东西宽16km,地形为东北高、西南低,呈东北~西南走向,为一长方形。东北两面紧靠丘陵山区,南面至太谷乌马河北岸,西部至太原市墩化灌区。

潇河灌区主体基本建成于20世纪50年代,运行多年来,大多数的基础设施已超过了国家规定的报废年限,多数渠道未进行衬砌防护,渠道输水过程期间渗漏比较严重,造成有限的水资源浪费,供需矛盾日益突出。因此,对潇河灌区未防渗衬砌的干支渠和老化的水工建筑物进行节水改造、更新修缮,以充分发挥农灌效益,促进当地农业的可持续发展就显得尤为重要。

1.2 工程规模

本工程对5条干支渠渠道防渗、5条退水渠整修、8处管理房翻新和58座水工建筑物改建。

渠道防渗全长43.296km,包括2条干渠10.696km,3条支渠23.29km,退水渠9.31km;配套改建节制分水闸带桥13座、农耕桥29座、节制闸带桥带跌水13座、跌水1座及渡槽2座等建筑物58座,以及改造危旧管理房8处(共建筑面积2200 m2)。民生干渠渠道及建筑物为3级,民丰干渠、民生二、三支渠渠道及建筑物为4级,民丰三、四支渠渠道及建筑物为5级。工程控制灌溉面积1.03万hm2,渠系节水量928m3。工程建设地点涉及太原市清徐县和晋中榆次区、太谷县,共两市一区两县。

2 自然概况及环境现状

2.1 自然概况

项目区地处潇河灌区北部、中部及南部、晋中盆地东北边缘,为冲击平原区,地形东高西低,北高南低,总趋势由东北向西南缓缓倾斜。该区地貌形态分为基岩山区、黄土丘陵及洪积扇区和冲积平原区。

潇河灌区气候为大陆性季风气候,年平均气温10.5℃;大于10℃积温3410℃,无霜期163d,最大冻土深度0.9m,年平均日照时数2545h,太阳总辐射量31kJ/cm2,年平均蒸发量1900 mm,年平均降水量410 mm;降水多集中在7、8、9三个月,汛期的降水量占年降水量的70%左右。

灌区内表层土质为颗粒较细的土壤,尤以灌区上游(东部及北部)更为突出,经抽样调查,重壤土及黏性土的面积约占50%以上,中轻壤土占33%,砂壤土、砂土占10%左右。土壤耕作层厚度约20~30 cm。

2.2 环境现状

1)环境空气质量现状:项目区域内采用太原市环保局2012年全年质量月报监测资料,监测因子PM10、SO2、NO2的浓度(mg/m3)范围分别为 0.044~0.119、0.022~0.096和 0.004~0.027,浓度均达到二级标准,区域环境质量满足功能要求。

2)地表水质量现状:潇河东赵~入汾口段榆次区间段水体功能为农业用水,水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。潇河灌区农灌期用水渠首位于该区间上游;榆次城区排水口位于该区间中下游,选取郝村为晋中市水质例行监控断面。根据质量标准判定,各断面基本满足农业用水及水体功能要求。

3)声环境质量:榆次民生干渠工程区已纳入到城市建成区范围,工程布置与太榆路、石太铁路线平行或相交,其交通量相对较大,根据《声环境质量标准》GB3095-2008功能区为4a、4b类,执行4a、4b(75、55dB(A))类标准。据此判断,项目区的声环境能满足对应功能要求。其他工程区地处农田区,远离城市,周边无工业和交通干线噪声源,声环境质量良好,可满足声环境1类区功能要求。

4)生态环境质量现状:项目榆次区地处城郊,属半城镇和半农业混合生态环境;清徐县和太谷县工程区线性渠道和建筑物周边均为基本农田,为典型的农田生态系统。根据《山西省生态功能区划》项目区属于中部盆地生态区—汾河流域农业生态亚区—太原榆次城镇发展与城郊农业生态功能区,是以农牧业生产类型为主的生态功能区。

5)水土流失:项目地处冲洪积平原轻微侵蚀区,侵蚀强度为Ⅵ级,土壤侵蚀模数为500 t/(km2·a),以水力侵蚀为主。该区容许土壤流失量为1000 t/(km2·a)。现场踏勘发现除河道内有上游来水携带的泥沙沉积,部分渠段为土质堤岸,存在少量的冲刷淘蚀现象,渠道本身无严重的水土流失现象。

3 施工期环境影响分析

3.1 生态环境影响

项目作业道宽度限制在渠道两侧堤脚线之间。在此范围内有绝大部分渠段两侧堤岸外侧或堤岸上线性分布有双排防护林带,植被覆盖宽度为2m,本次施工基本不会对此防护林带进行破坏;而项目榆次区民丰干渠段过水断面内侧两边零星分布单排杨树防护林,属自然生长,约8年树龄,共计约300株,植被覆盖面积约2085m2。本次渠道防渗施工将对这些成树进行砍伐,经估算,项目区植物损失量为8.3t(林地平均净生产力500 g/(m2·a),8年以上生长期);因树木为成年林木,故采取伐木就近补偿方案,即树木砍伐后,就近在渠堤两侧补栽,补栽量为砍伐量的3倍。除此,部分区段防护林带下及渠道内侧长有草皮,草种以青草、灰菜、苦菜等野菜为主,工程土方开挖及衬砌会破坏渠道内草皮,均为自然生杂草,植物损失量及生态意义较小;土方临时堆放会占压林带下的草皮,待分段实施后即可恢复原地貌。故项目采取保护措施后对植被生态环境的影响较小。

3.2 大气环境影响

施工现场和底泥堆场底泥污染较小,其散发的臭气的恶臭强度一般为1~2级,影响范围在20 m左右,有风时,下风向影响范围稍大一些。表层底泥虽然污染严重,但清淤时首先进入堆场底部,上层覆盖的是污染较轻的底泥,因此,恶臭散发将明显减少。项目在秋季结束清淤,臭气散逸量较小,且最近的居民点直隶庄村在渠道堤脚线西北27m,距堆场也在50 m以外,且随着抛泥区底泥及时外运,恶臭气味将会消失。故堆置底泥产生的恶臭不会对区域环境,尤其是周围居民产生明显影响。

施工期以柴油为燃料的施工机械,共排放尾气中污染物量分别为 NOX14.7t、CO8.9t、SO21.1t。因施工车辆流动性和间歇性地排放尾气,且周边地势平坦,环境空气的稀释能力较强,故尾气排放对大气环境的影响较小。

3.3 水环境影响

1)地表水环境:渠道防渗施工期选在非灌溉期,渠道内无水体流动;同时,施工各项废水最终全部回用,不外排。故项目施工不会对地表水环境产生影响。

2)地下水环境:根据含水层岩性及赋存分布规律,潇河灌区区域属冲洪积平原区,地下水类型为松散岩类孔隙水,平原中上部地下水埋藏深度为8~20 m,潇河两岸孔隙水地下水层埋深平均为4m,而项目工程在现状基础上进行改造,渠道内基础挖深最大为1.5m,工程开挖深度不会触及到含水层,不会对孔隙水的赋存条件产生影响,也不会对其补给渠道产生隔断,故施工对地下水影响甚小。

3.4 声环境影响

渠道施工现场呈线性分布于城郊区和农田区。零星分布的村庄等声环境敏感点与项目区均有间隔的林地或农田,且项目施工噪声产生的时段主要为土方工程的机械噪声,源强绝大部分为中低频,故项目施工噪声对声环境敏感点的影响时空范围有限。

3.5 固体废弃物影响

工程施工期产生的固废由两部分组成,一是施工人员生活垃圾,二是施工产生的土方(建筑垃圾、干化底泥和渣土)等。生活垃圾及施工产生的土方如不进行及时的集中收集和拦挡存贮,对环境会产生较大影响。

4 环境保护要求及措施

4.1 生态环境保护措施

过水断面内林木的砍伐及补偿方案必须征得林业部门的同意,方能进行实施;渠道衬砌面、挡墙、护坡本身具有水土保持功能,施工结束后,即可发挥水保作用。项目施工期基本避开降水期,且分段分时施工,引起的水土流失较少,但因极端天气现象频发,可能会发生施工期突降暴雨等非正常工况,会导致大量水土流失。

4.2 大气环境保护措施

施工场地应有针对性的采取边界围挡、物料遮盖、洒水及车辆清洗等抑尘降尘措施;同时为进一步将影响降至最低,环评要求大风天应停止土方作业,且加大裸露面洒水频次,必要时作业处覆以防尘网等扬尘防治措施。

4.3 水环境保护措施

场区进出口处设置出场车辆轮胎冲洗处,包括废水沉砂池、循环水池等,污废水全部回用,未经处理不得就近排入农田;租住民房,不设大型集中生活营地;工地生活污水由干粪池收集。

建议建设单位协同三县市政府,督促环保部门、农业部门和国土资源部门对农业使用化肥农药进行监察监控,减少或避免化肥的使用量,合理安全使用农药,禁止使用国家明令禁止的高毒、高残留农药,提倡绿色环保农药,促使灌区可持续发展。

4.4 声环境保护措施

1)施工机械尽量选用低噪声设备。高噪声的作业应安排在白天进行,在居民区附近禁止夜间施工;

2)施工机械要安装降噪设备;

3)临近敏感点时边界加设2m彩钢板防护;

4)施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离人多密集活动处等敏感点,车辆出入现场时应低速、禁鸣。

4.5 固体废弃物处理措施

工程不设弃土场,仅设底泥临时堆场(底部防渗膜、围埝、导水渠和沉淀池)和临时渣土堆场,渣土周转车辆全覆盖无抛洒。

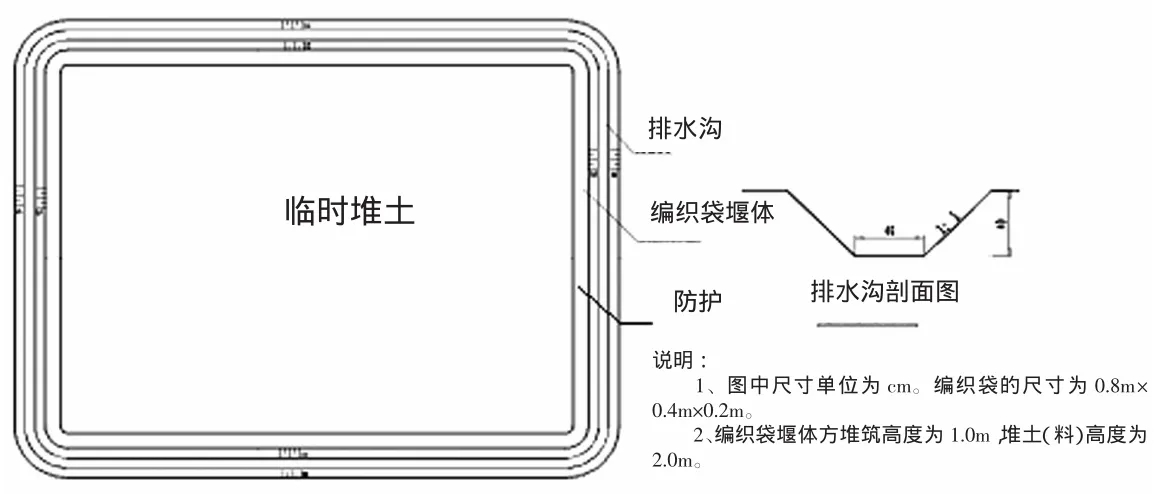

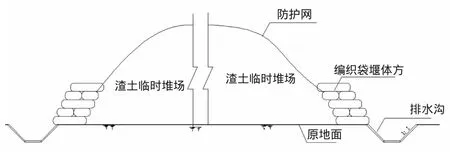

临时堆土场四周坡脚设拦挡措施(装土编织袋拦挡)和截(排)水沟防护,坡度较大时应设拦渣墙拦挡,排水引至低洼处修建的沉沙池,使较小降雨径流中沙土经沉淀后向外排放,并及时清理沉沙池。当区域降雨量较大时停止作业,同时对临时堆放的弃渣、土石料采取装土沙袋提前进行防护,对表面采取土工布临时覆盖,防止受雨水冲刷而产生水土流失。施工结束后,临时排水沟拆除、填平。施工场区内临时堆土场防护见图1和图2。

5 结论

图1 施工场区内临时堆土处防护平面图

图2 渣土临时堆场防护剖面图

潇河灌区续建配套与节水改造工程的实施将提高灌溉效率,更进一步优化生态环境;引地表水灌溉可部分取代灌区机井抽取地下水农灌水量,利于区域地下水水量保护;项目干支渠防渗、退水渠整修后将减少入田间总水量和土壤下渗量,现状盐渍化区域将得到有效改善治理,且避免了次生盐渍化的发生。通过采取防治措施,对外环境及敏感点的影响大大降低;通过采取植被保护和水土保持措施后施工期的生态影响可得到最大程度补偿和恢复。

该工程的实施具有长远的社会、经济效益和环境保护效益。只要将环保措施逐一落实,从环保的角度来看,该工程可行且意义深远。