元语否定的认知模式探究

2014-12-25敬应奇

敬应奇

一、元语否定

(一)定义

最早提出元语否定(metalinguistic negation)这一概念的是Ducrot,用以区别描述性否定(descriptive negation)。后来Laurance R.Horn进一步研究认为,元语否定具有非真值函数性质,是一种标记性否定或外部否定,它否定的是先前话语(包括表达形式),而不是否定命题。否定算子有两种用法:一是描述性真值函数否定;二是元语否定,否定的并不是语句的真值。元语否定可以用以下结构表示:“I object to U.”U指的是先前话语。具体区别如下例:

A:We saw two gooses in the zoo.

B1:We didn’t see two gooses;we saw two ducks.

B2:We didn’t see two gooses;we saw two geese.

传统的真值否定观认为,B1否定的是语句的真值条件,即否定“看到两只鹅”这一事实,属描述性否定。B2否定的是先前话语,并不是否定事实(或命题)本身,而只是否定“goose”一词的复数形式,因而否定的并不是语句的真值,属于元语否定。本文抛弃传统的真值否定观,采用图形—背景是否发生置换作为区分元语否定和描述性否定的标准。涉及的元语否定是对先前话语的否定,且导致了图形—背景的转换,起着凸显的作用。

(二)形式特点

基于图形—背景理论对元语否定的形式重新构建。先前的陈述性语句用P表示,且P作为图形出现,其背景则是P’,即“不是P以外的其他表达”,但是背景P’常为人们所忽视或隐去,图形与背景存在相关性。在特定语句中,背景P’可以是陈述性语句本身固有的、可推导的隐含义,如预设。也可以是在特定语境下才具有的临时性背景含义,如The performance is good.对于听者来说,如果觉得表演简直完美,十分精彩时,会不自然地觉得“good”一词难以表达表演的出色程度,并会认为说话人觉得该表演只是“good”,而没有达到“perfect”的程度。此时“good”便有了“not perfect”或“not excellent”的隐含义,这只是对于特定听话人在特定语境下,为了更加精确地表达才具有的临时性隐含意义,而对于隐含义的否定就产生了元语否定,它将原来隐含的意义凸现出来,使得图形P与背景P’发生置换。

描述性否定表示为﹁P(“﹁”表示否定,下同),而背景P’保留不变,图形和背景的位置并未改变。有时描述性否定句后面会出现与先前陈述性语句相独立或对立的小句Q,用于补充说明。而在元语否定中,原来的图形和背景的位置发生置换,并分别被否定,构成“﹁P;﹁P’”的形式。P 变成了背景,而 P’成为图形,图形被凸显出来。由以上阐释可知,元语否定常由两个小句构成,彼此存在相关,用逗号、分号或破折号等连接,共同构成完整的元语否定句。具体形式如下:

A:P(P’)

B1:﹁P(P’);Q

B2:﹁P;﹁P’

二、元语否定与描述性否定的本质区别

Horn认为描述性否定否定的是句子的真值条件,而元语否定具有非真值函数性质,存在语用歧义。沈家煊认为否定的是句子的适宜条件。笔者认为元语否定与描述性否定的区别并不在于真值的否定。首先,真值条件是逻辑学中的概念,将其用来判断语句命题的真假,显然扩大了真值条件的适用范围。有些语句,如预设否定很难判断真假。其次,逻辑学本身对于真值是否二分存在争议。有的人坚持二分逻辑,即对任何命题都只有两个可能的真值,“真”和“假”。也有一些人坚持多值逻辑,如三值逻辑,认为存在“真”“假”和“不真不假”。因此,逻辑学中对于真假的观点也有所不同。最后,真值往往会随着时间、地点和条件的改变而不同,如“这张桌子有半身高”。对于一般人来说,完全可以理解且认为是真实的,但是对于木匠或者设计师来说这种表达是不精确的,或是不真实的。此外,高航指出美式英语与英式英语发音的一大区别在于是否带有卷舌音/r/,在美国发音不带/r/音,会被认为不地道。而在英国,交流时带了/r/音反而会被认为是错误的,或是不真实的。因此,真值是动态的,很难以此作为区分元语否定和描述性否定的依据。

笔者认为,元语否定区别于描述性否定的最本质特点在于发生了图形和背景的转换,且图形和背景存在相关性。不管是描述性否定还是元语否定都存在图形和背景,只是在描述性否定中,大多数背景(或隐含)被人们忽略或者被默认为是真实的,否定只是对图形本身的否定,并不涉及背景。但在元语否定中,原来隐去的背景被凸显出来,并加以否定。例如:

A:Tom has stopped smoking.

B1:He has not stopped smoking.

B2:He has not stopped smoking;he has never smoked.

例中的图形指的是“Tom has stopped smoking”这件事,背景(或预设)是“Tom once smoked”,常被忽略或者被默认为是真实的。B1属于描述性否定,否定的是图形本身,而并没有否定“Tom once smoked”这一隐含的背景。B2则是元语否定,它将原来的背景凸现出来加以否定,即“He has never smoked”,而原来的图形部分置换成了背景并加以否定,从而实现了图形—背景的互换,突出了图形(原来的背景)。

三、元语否定前后两个否定算子的差异

元语否定前后两个小句的否定算子否定的对象不同。前面的否定算子常以否定图形的形式出现,且多表现为作用于小句的谓词,即为“S+not+V+…”。例如,That boy does not look like Jimmy,that is Jimmy(那个男孩不是看上去像吉米,那就是吉米)。但是,其真正否定的对象应该是对应的肯定陈述中图形—背景的位置关系,而不是谓词。而且否定算子not常可以抽离出来,形成“not+ ‘S+V+…’”的结构,如上例抽离出否定算子后变成 “It is not‘he looks like Jimmy’”(不是他看上去像吉米)。

后面小句的否定算子否定的是先前话语的背景部分,作用于谓词。否定算子not不可以抽离出来。如,I did not regret inviting him;I did not invite him at all.(我不是后悔邀请他,而是我根本没有邀请他)后面小句中的not直接作用于谓词invite上,不可以抽离出来。在现实的交际中,后面的小句多以肯定的形式出现,表达更为直接。

四、元语否定的分类

本文根据范畴间的相互关系,对元语否定重新分类。在肯定的陈述中,P是图形,P’是背景且常被隐去;而在元语否定中,P是背景,P’是图形,图形—背景发生互换,原来的背景P’被凸显出来。P与P’是相互关联的,这种相关性是图形和背景的内在联系所决定的,P与P’相互衬托,凸显出图形。根据这种相关性可将元语否定分成形式相关的元语否定和意义相关的元语否定两类。

(一)形式相关的元语否定

形式相关主要是指元语否定的两个小句间,或图形与背景间,仅涉及到语言的形式层面而不是意义方面的相关,如语音、词法、句法方面的关联。几乎所有形式上的否定都属于元语否定。这种基于形式相关的元语否定,并不是否定意思,而只是对于表达形式的否定,凸显或强调的也只是语言的表达形式。例如:

(1)We don’t eat tom[eitouz];we eat tom[a:touz].

(2)We didn’t saw the hippopotamuses;we saw the hippopotami.

(3)That is not “he like sweet food”;he likes sweet food.

例(1)中的否定并不是说我们吃的不是 “西红柿”,而是对西红柿一词的发音进行的否定,也不是对语句意思的否定。同样,例(2)否定的是hippopotamus一词的复数形式,属于词法的否定,并不涉及意义。例(3)的元语否定针对的是语句的主谓一致问题,属于语法范畴的否定,并没有否定语句的本身意思。

(二)意义相关的元语否定

这里的意义相关有着较为宽泛的含义,不仅指语义,也包含语用层面的含义,即在特定语句中的含义。否定常在不同的范畴间发生,范畴的不同位置关系构成了不同的否定。而两范畴间的位置关系主要有重合、包含、交叉、对立和独立等五种。

在描述性否定中,与其对应的肯定范畴是相互对立或独立的关系。如,“I have eaten the breakfast.”和“I haven’t eaten the breakfast.”范畴间是相互对立的关系。再如,“That man in a red cap is Jack.”和“No,that is Allen.”两个范畴是一种相互独立的关系。在元语否定中,也会涉及不同的意义范畴,范畴间是包含或交叉的关系,但其中的范畴特性往往会被凸显出来。在语言否定中并不存在范畴完全重合的情况,一方面不存在完全相同的表达,哪怕意思极其相近的表达,多少也会存在差别;另一方面,否定因差异而存在,如果没有差别,否定也就不存在。因此,根据范畴间的位置关系可以将意义相关的元语否定进一步分为意义包含和意义交叉两类。

1.意义包含

元语否定涉及的不同范畴间形成的是一种包含与被包含的关系,或称为上下义关系。其中一个范畴包含着另一个范畴,比如,fruit和banana之间的关系就是一种上下义间的关系。fruit的范畴包含有banana的范畴。在语句中也同样存在这样的关系。例如:

(1)I don’t regret inviting him—I didn’t invite him at all.

(2)A:Who was that woman I saw you with last night?

B:That was no woman;that was my wife.

(3) It’s not warm;it’s hot.

在语句 (1) 中,“I regret inviting him”包含“I invited him”这一前提含义,尽管在元语否定中前提并不存在。(2)A中woman意义上包含有wife,或者说所有的wife都是woman,可见意义上是包含和被包含的关系,但在元语否定中强调的是wife这一关系,这在先前话语中被隐去或是被否定了,也就是说(2)A中隐含着那位woman不是wife的意思。这一隐含或背景内容,在元语否定中被凸现出来,并加以否定。(3)中的warm在意义上也包含着hot,只是这里强调的是热的程度,得以凸显。

2.意义交叉

元语否定的范畴意义也存在交叉的关系,也就是说不同范畴间,既存在不同之处,也存在相同之处。在元语否定中,既可以凸显个性,也可以强调共性。例如:

(1)Ireallybelievewedon’tlose.Wejustdon’twin.

(2)They didn’t have a baby and get married—they got married and had a baby.

(3)I’m not a “colored lady”—I’m a black woman!

(4)Some men aren’t chauvinists;all men are chauvinists!

(5)I haven’t deprived you of my lecture on negation;I’ve spared you it.

(6)He is not a man,but a beast.

(7)It is not a gift——it’s a little token of my affection!Happy birthday!

例句(1)—(5)凸显的是范畴间的差异,而例句(6)(7)则凸显的是两者的共性。例句(1)中指向的是同一事件或事实——我们失败了,但是侧重点不同,强调not win而不是lose。例句(2)中“他们结婚、他们有小孩”这一事实是一致的,不同之处在于,凸显的是先结婚后有小孩这一顺序,或者说元语否定指向的是“and”一词的顺序含义。例句(3)指向的是同一个描述对象,但是其中的社会规约含义有所不同,其中的歧视色彩被否定了。例句(4)表达的范畴存在重叠,但是又不相同,“some men are chauvinists”含有例外的情况,而“all men are chauvinists”则无一例外。例句(5)中deprive和spare两词都有“夺去”的意思,但是deprive剥夺的多是好的事物,而spare多是免去不好的事物,这一隐含的差异被凸显了。在例句(6)和(7)中否定的范畴间固然存在差异,但是否定的效果最主要是为了强调彼此的共同之处。man和beast本没有太多意义的交集,但是例句(6)中,两者共有的“残忍、无情、麻木等”含义被凸显出来了。例句(7)中gift和a token of my affection意义上也本该截然不同,一个具体,一个抽象,然而在特定的语境中又共有“祝福、美好、关心”等含义,这一隐含义也在元语否定中得以凸显。例句(6)和(7)其实也是一种隐喻用法,不同范畴间存在相似性,从一个范畴映射到另一个范畴之中,同时也含有本体和喻体。鉴于本文主要探讨元语否定的用法,对隐喻用法在此不作深入研究。

五、元语否定的认知模式分析

(一)图形—背景模式

丹麦心理学家鲁宾约设计出了著名的人脸/花瓶幻觉(Face-Vase Illusion),后来被完形心理学家借鉴运用到对知觉组织的研究之中,重点论述了视觉和听觉输入是如何根据凸显原则来组织的。他们认为主体的知觉认识往往包括图形和背景(figure and ground)两部分信息,人们倾向于在背景中感知图形。在听觉感知领域有个例子:在听钢琴音乐会的时候,我们很容易意识到钢琴演奏的部分比管弦乐队的伴奏更为显著。在感知的视觉领域情况也很相似,我们观看一个人跳高时,目光会跟随着跳高运动员的动作,而不是停留在横杆或地面上。Talmy首先将图形—背景理论运用于认知语言学研究中,他认为图形是一个运动的或概念上的可动物体,它的场所、路径或方向可被视为一个变量,其特别的价值是凸显。背景是一个参照体,它本身在参照框架中是固定的,相对于这个参照体,图形的场所、路径或方向得到特定描写。

图1 人脸/花瓶幻觉

由图1可知,人们看到的要么是花瓶,要么是两张人脸,而不可能同时看到两者。而且在观看较长时间之后,两种看图方式之间可以随意地转换。但是,我们不能同时看见花瓶和人脸,这背后隐藏着的就是一种被称为主体/背景分离(figure/ground segregation)的现象。Ungerer&Schmid指出,人脸/花瓶幻觉其实是一个性质非常特殊的例子,因为它允许所谓的“主体/背景的反转(figure/ground reversal)”。

王寅认为图形好像是位于背景之前被凸显出来,而背景好像在图形之后或多或少地向后延展,有时甚至被人忽视或隐去。因此,图形在认知中占优势,是最为明显的成分,成为注意的焦点;而背景相对于图形来说在认知中不占优势,凸显程度较低,可作为认知上的参照点。同样,语言在被认知的过程中被分为优势和次优势,即图形和背景。优势的信息常被凸显出来,为人们所注意;而次优势的内容则常常被人忽视或隐去。

(二)图形—背景模式与范畴

图形和背景本身也属于范畴,具有范畴的性质。图形范畴占优势,被凸显出来,而背景范畴处于次优势的地位,常常被忽视或隐去。但图形与背景又同属一个更大的范畴,也就是由图形和背景构成的完整图像。而在这个更大的范畴中,图形依旧具有凸显性,背景则被忽视或隐去。本文将图形和背景视为两个范畴,范畴间存在相关性。

认知语言学认为范畴间的关系并不是二分的,即不是非此即彼的关系。范畴的边界往往是模糊的,相邻的范畴间并不是由严格的边界截然分开的,相反,范畴的成员间往往相互渗透、交叉。因此,范畴间是相互联系、相互关联的。

本文中范畴间的相关性主要是指形式相关和意义相关两种。前者包括语音、词法、句法等方面,仅仅是语言形式方面的相关。后者包括范畴间意义的重合、包含、交叉、对立和独立五种相关。对于范畴包含和交叉的范畴间,多会导致元语否定;而对立和独立的范畴间,多会发生描述性否定。

(三)元语否定与图形—背景模式

笔者认为元语否定其认知模式的实质是图形—背景模式的转换性。图形和背景密切相关,共同构成完整的图像,这种相关具体表现为形式和意义层面的相关性。正因为两者的相互联系,才使得彼此通过否定发生互换,从而将图形凸显出来。元语否定将原本作为背景的内容凸显或强调出来,实现图形和背景的互换,从而达到特定的表达效果。这种背景多半在先前话语中作为隐含内容(包括前提隐含)出现,常被人忽视或将其默认为真实的,而元语否定指向的是原本作为背景被人们忽视的部分,将其凸显出来,与原来的图形发生置换。

(四)元语否定的认知模式分析

根据否定范畴的相关性,本文将其分为形式相关和意义相关。形式相关主要指字面层面的关联,并不涉及意义。意义相关主要有包含和交叉两种。下面对各个类别的元语否定的认知模式进行解析。

1.形式相关的元语否定

关于形式上的元语否定,多是针对语音、词法、句法等字面层次,而不是对表达的意思进行否定。也就是说,指向相同的表达对象,只是采用不同的语音、词汇或语法,当然这在具体语句中表达的意思没有区别或是这一区别没有被凸显出来。例如:

A:He called the PO-lice.

B1:He didn’t call the PO-lice/police.

B2:He didn’t call the PO-lice;he called the po-LICE.

例中B1是描述性否定,否定的是“他报警了”这一事实。而B2属元语否定,否定的仅仅是police一词的发音,并没有对事实进行否定。其具体认知模式见下图:

图4 元语否定认识模型

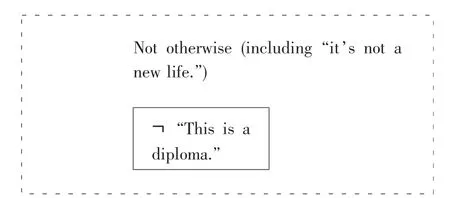

张楠认为 “Not otherwise” 指的是 “not anything else”,即为只有当前表达是正确的,而不是其他任何表达。认知语言学中有这样一种假设:人们通常将当前表达默认为是说话人选择的最为确切的表达,否则他/她就不会选择这一表述。因此,人们在表达某一概念的同时,也隐含着不是其他概念(not any other concept)。这一隐含常作为背景出现,常被人忽视或隐去。在特定语境下,这一隐含会被凸现出来,并加以否定,这就形成了元语否定。由图2可知,肯定句He called the PO-lice中的图形是“He called the PO-lice.” 背景是 “Not otherwise,including ‘not the po-LICE’”,图形和背景范畴间存在形式上的相关。在图3中,否定仅仅作用于图形部分,而没有否定背景。但是,图4很明显置换了图2中图形和背景的位置,将原本的图形换成了背景,而背景换成的图形加以凸显出来。元语否定前面的小句否定了图2的图形,后面的小句否定了图2的隐含背景“not the po-LICE”。最终构成完整的元语否定,强调了police一词的发音。

2.意义相关的元语否定

意义相关的元语否定可分为两类:意义包含和意义交叉。意义包含主要指否定的范畴间存在意义上的上下义关系。意义交叉指的是否定范畴间存在共性,而元语否定凸显的可以是共同点,也可以是不同点。

在意义范畴包含的元语否定中,图形和背景范畴存在一种上下义关系,两范畴间是包含与被包含的关系。通过元语否定,将范畴间的共性作为背景,突出的是范畴的差异性。例如:

A:That movie is good.

B1:That movie is not good.

B2:That movie is not good;it’s great.

在以上例句中,great也就是very good,可以算作good 的一种程度强化,范畴“good”包含范畴“great”,意义上存在包含与被包含的关系。B1否定的是good本身,认为电影“not good”,意义上是相互对立的。而B2否定的是good一词的强度,认为great才合适,属于元语否定。在特定语境下,听话人会觉得:说话人采用了“good”一词,说明他认为电影没有达到“great”的程度,否则他/她应该用“great”来表达。对这一隐含的否定,需要采用元语否定。具体认知模式如下:

图5 元语否定认识模型

图6 元语否定认识模型

图7 元语否定认识模型

图 5 的图形是“That movie is good”,背景是“Not otherwise,including‘it’s not good’”。图 6 的描述性否定,仅对图形本身加以否定,背景部分并未涉及。而图7的元语否定,将原来图5中的图形和背景置换了位置,并分别加以否定,突出了good和great之间的程度差异。

在意义交叉的元语否定中,既可以突出个性,也可以强调共性。对于突出差异性的元语否定,其认知过程与意义包含的元语否定相似,在此不赘述,仅就突出共性的元语否定作为实例进行解析。例如:

A:This is a diploma.

B1:This is not a diploma.

B2:This is not a diploma—it’s a new life.

在上例中,A是一个肯定陈述,B1对其进行否定,diploma和not diploma之间构成对立,属于描述性否定。而B2是元语否定,虽词义上diploma和new life之间并不存在共同点,但是在具体的语句中,两者共享“憧憬、成功、美好”等共同含义,故而意义上存在交叉。其认知模式如下:

图8 元语否定认识模型

图9 元语否定认识模型

图10 元语否定认识模型

图8表明了图形是“This is a diploma”,背景是“Not otherwise,including‘it’s not a new life’”。在图 9的描述性否定中,否定的是图形本身,背景并未被否定。而在图10中,原来的图形、背景发生转换,分别被否定。否定的并不是diploma本身,而是diploma和new life之间的差异,强调的是两者的共同之处,因而属于元语否定。

六、结论

其一,元语否定与描述性否定的本质区别不在于真值条件,而在于是否发生了图形—背景的互换。描述性否定仅作用于图形本身,并未改变背景部分。而元语否定使得图形与背景发生互换,并分别被否定。

其二,根据范畴间的相关性,将元语否定分为形式相关的元语否定和意义相关的元语否定。前者主要针对语音、词法、句法等层面,几乎所有形式上的否定都属于元语否定,尤其是语音、语法层面。后者主要依据范畴意义上的关系,可进一步分为意义包含与意义交叉两类。元语否定,既可以凸显共性,也可以强调差异性。

其三,元语否定认知模式的实质是图形—背景模式的转换性和凸显性。本文结合具体实例,对元语否定的认知模式进行了深入解析。

[1]Blackmore,D.Semantic Constraints on Relevance[M].Oxford:Blackwell,1987.

[2]Burton-Roberts N.On Horn’s Dilemma:Presupposition and Negation[J].Journal of Linguistics,1989,25.

[3]Carston R.Metalinguistic Negation and Echoic Use[J].Journal of Pragmatics,1996,25.

[4]Horn L R.A Natural History of Negation [M].Chicago:University of Chicago Press,1989.

[5]Horn L R.Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity[J].Language,1985,61.

[6]Noh E J.Metarepresentation:a Relevance-Theory Approach[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2000.

[7]TalmyL.FigureandGroundinComplexSentences[M]//Greenberg J H.Universals in Human Language Vol.4.Stanford:Stanford University Press,1978.

[8]Ungerer F,Schmid H J.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[9]高航.元语否定的认知语用分析[J].四川外语学院学报,2003(2).

[10]何春燕.语用否定的类型及使用动机[J].解放军外国语学院学报,2002(3) .

[11]姜宏.现代俄语否定范畴研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1997.

[12]李子荣.作为方法论原则的元语言理论[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006.

[13]刘龙根,崔敏.“元语言否定”的多维阐释[J].东北师范大学学报,2006(3) .

[14]刘乃实.先设和元语否定[J].外语学刊,2004(3) .

[15]沈家煊.“语用否定”考察[J].中国语文,1993(5) .

[16]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[17]张逵.英汉元语言否定对比刍议[J].山西师范大学学报,1996(1).

[18]张楠.元语否定的认知分析[D].重庆:西南大学,2007.