山区高等级公路陡坡高路堤滑动失稳类型及机理分析

2014-12-25魏少伟张玉芳蔡德钩

魏少伟,张玉芳,蔡德钩

(1.中国铁道科学研究院 铁道建筑研究所,北京 100081;2.高速铁路轨道技术国家重点实验室,北京 100081)

山区高等级公路的建设在我国已有近20年的历史,但山区陡坡上填方路堤设计,目前主要参考和应用水平路堤的研究结果,对陡坡高路堤的破坏机理的研究相对较少[1]。对于陡坡高路堤,存在以下破坏可能:①受施工条件限制,填土压实质量难以控制,路基易产生不均匀沉降或滑动;②填土与原坡面之间抗滑措施不足,或地下水渗入诱发填土沿原坡面产生滑动;③原坡面以下存在顺坡向结构面,填土加载或堵塞地下水通道,引起沿软弱结构层的滑动。

本文针对高等级公路陡坡高路堤的特点,系统地分析其分类方法、失稳模式及机理,对我国山区高等级公路陡坡高路堤修建具有指导意义。

1 陡坡高路堤分类

《公路路基设计规范》(JTG D30—2004)[2]将陡坡高路堤定义为:原地面斜坡坡率大于1∶5,填方坡脚到填方顶面高度不小于20 m(或路肩处填方高度不小于12 m),存在基底失稳的可能,需要进行特殊设计的路堤。

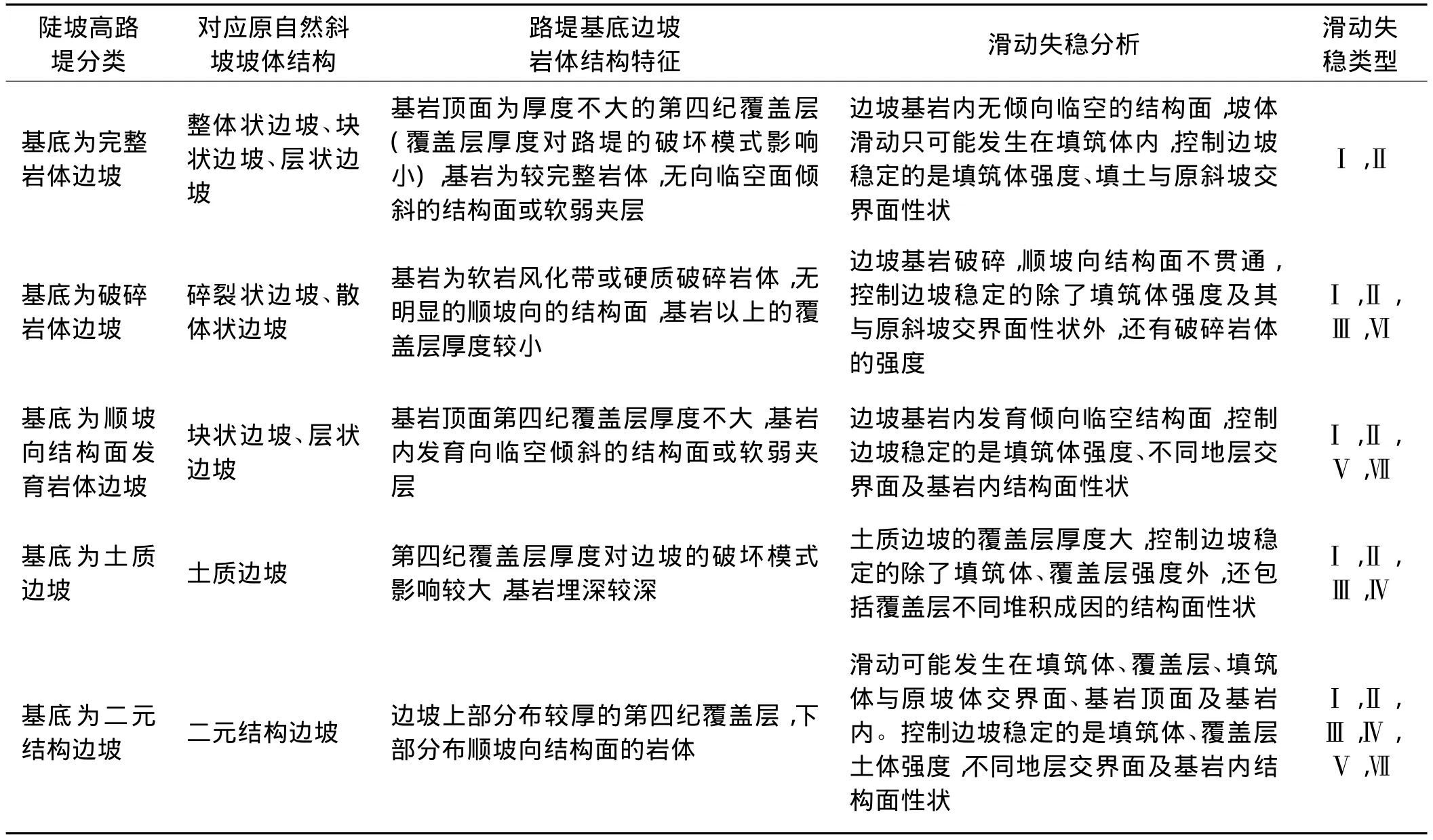

对于陡坡高路堤,其破坏往往发生在填土以下原斜陡边坡体内。原斜陡边坡的滑动破坏,则取决于其边坡坡体结构。为更系统、深入地研究陡坡高路堤的滑动破坏类型,本文首先对陡坡高路堤按其所处自然斜坡坡体结构,参照《公路工程地质勘察规范》(JTG C20—2011)进行分类,按基底分为完整岩体边坡、破碎岩体边坡、顺坡向结构面发育岩体边坡、土质边坡及二元结构边坡[3]。各类边坡的破坏模式见表1。

2 陡坡高路堤滑动失稳类型

陡坡高路堤滑动失稳类型按滑面位置及形状可分为7类,按滑动面自上而下依次为:填筑体内类均质体弧型滑动(Ⅰ);填筑体与原坡体交界面折线型滑动(Ⅱ);填筑体与覆盖层整体弧型滑动(Ⅲ);第四纪覆盖层中的折线型滑动(Ⅳ);基岩顶面折线型滑动(Ⅴ);填筑体、覆盖层与基岩整体弧型滑动(Ⅵ);沿基岩内顺坡向结构面滑动(Ⅶ)。各类陡坡高路堤的滑动失稳类型参见表1。总体来讲,陡坡高路堤破坏模式可归纳为结构面控制与强度控制两种类型。

2.1 填筑体内类均质体弧型滑动

填筑体内类均质体弧型滑动如图1所示,其变形特征为:①先在坡顶附近出现平行线路贯通而较长的纵缝,并下错;②在坡体中下部有隆起和鼓肚现象,并渗水潮湿;③在长期降雨或暴雨作用下,坡体会产生似溜塌如泥石流状的滑动岩土,堆于坡脚及其以下。此类边坡的滑坡规模,一般随路堤边坡的高度而异。填筑体内产生的弧型滑动,根本原因在于填筑体内土体抗剪强度不足。填筑体的填土类别、压实度、水的作用等因素对土体强度均有影响,是修筑填土路堤需考虑的主要因素。

表1 陡坡高路堤各类边坡的破坏模式

图1 填筑体内类均质体弧型滑动(梅河高速公路

2.2 沿填筑体与原斜坡交界面折线型滑动

在陡坡高路堤失稳破坏模式中,路堤沿填筑体与原斜坡体交界面的滑动较为常见,如图2所示。引起路堤沿填筑体与原坡体交界面失稳破坏的原因有很多,可大致分为内因和外因两大类:内因包括交界面力学性质、交界面结构,外因包括水的作用等。

图2 沿填筑体与原斜坡交界面折线型滑动(某一级公路路堤横断面)[4]

1)交界面

填筑体与原斜坡覆盖层岩土在力学性质上(包括黏聚力、摩擦角、弹性模量等)存在明显差异,这种差异造成其交界面成为坡体结构中较薄弱部位,进而发展成为滑坡变形的依附界面。对填筑体与原坡体交界面的处治措施,从根本上可以分为以下三步:①采用夯实、加筋等措施对原斜坡覆盖层进行加固,避免发生沿覆盖层的整体滑动;②采用挖台阶法将可能的滑动面上移至填土底部,避免交界面成为滑面;③采用夯实法、土工格栅、排水等措施提高路堤底部土体强度及其稳定性。

2)水的作用

水对填筑体与原坡体交界面的影响主要是降低交界面强度,进而诱发路堤沿填筑体与原坡体交界面的失稳破坏。水的作用主要体现在:①地表水下渗进入交界面,使交界面岩土体含水率增大,强度降低;②路堤填筑改变坡体地下水径流路径,使基岩和第四纪覆盖层中的地下水排泄受阻,向上承压,降低交界面强度。

2.3 填筑体和覆盖层整体弧型滑动

填筑体和覆盖层整体弧型滑动如图3所示,这种滑动常发生在覆盖层内堆积成因的结构面不起控制作用且覆盖层土体强度不高的地层中,原斜坡坡度常缓于1∶3。滑动破坏受填筑体、覆盖层内岩土强度控制。

图3 填筑体与覆盖层整体弧型滑动(梅河高速公路K17+630路堤)

2.4 第四纪覆盖层中的折线型滑动

第四纪覆盖层中的折线型滑动,往往发生在覆盖层内有明显堆积层面的边坡中,受不同堆积成因结构面控制。实践证明,在坡、洪积交互成因的坡积层底、洪积层顶,在同一成因不同堆积层次的层间,在第四纪重力堆积体中老滑坡面、崩积体界面、坍塌体界面,若有地下水补给,易形成滑带[5]。此类滑动在工程中出现较少。

2.5 沿基岩顶面折线型滑动

边坡上部为坡残积、坡崩积、坡洪积等堆积层,下部为基岩。基岩顶面向临空面倾斜,路堤加载作用下,常引发路堤沿基岩顶面的整体滑动破坏,如图4所示。与路堤沿填筑体与原坡体交界面的滑动破坏模式相似,引发路堤沿基岩顶面滑动的原因可大致分为内因和外因两大类:内因为交界面力学性状与结构,外因包括水的作用等。

图4 路堤沿基岩顶面折线型滑动(重庆江津长江公路大桥南引道K7+840—K7+993路堤断面)

交界面的力学性状主要由覆盖层与基岩在岩土力学性质上(包括黏聚力、摩擦角、弹性模量等)的差异所致。交界面强度一般低于覆盖层内岩土体的强度,在路堤加载作用下,基岩顶面易成为滑动面。同时基岩顶面的倾角对滑坡的发生也有重要影响,基岩顶面倾角增大,不稳定岩体下滑力也随之增大,路堤稳定性降低。水在此类滑坡中的作用体现在:①基岩较为完整时,路堤填方加载会压缩覆盖层,在覆盖层内形成承压水;②在基岩较为破碎时,路堤填方阻塞地下水排水通道,造成碎裂基岩内形成承压水。覆盖层或碎裂基岩内的承压水均能使交界面强度浸水软化,增大路堤滑坡失稳的可能性。

2.6 填筑体、覆盖层与基岩整体弧型滑动

填筑体、覆盖层与基岩整体弧型滑动,受填筑体、覆盖层与基岩的岩土强度控制,其滑动面不通过基岩内原有或明显的软弱面(或根本不存在软弱面),可以认定是与滑体滑动同时产生的新剪切面。此类滑坡一般发生在基岩表层岩体风化严重,极为松散破碎,呈现类均质特性,且基岩顶面的后部一般为陡坡,中前部为缓坡,土体含水率大。与路堤沿基岩内顺坡向结构面滑动相比较,此类滑坡的规模相对较小,在工程中也较为少见。

2.7 沿基岩内顺坡向结构面的滑动

路堤沿基岩内顺坡向结构面滑动,按结构面成因可分为层面滑坡与构造面滑坡。层面滑坡的结构面包括:①沉积岩及其变质岩中的层面、片理面,下伏老地层间的整合面;②各期喷出岩之间,及其与下伏老地层之间的接触面。构造面滑坡的结构面包括:①岩体内因构造应力作用产生的节理面、断层面;②岩浆岩侵入与围岩间的接触面;③岩浆岩中的原生节理面。

在陡坡高路堤沿基岩内顺坡向结构面滑动的影响因素中,地表水的直接渗入对滑带的供水是次要的。路堤填方阻塞坡体基岩内地下水的排水通道,造成地下水向软弱结构面供水,是诱发基岩内顺坡向结构面滑动的主要因素。

3 工程实例分析——水麻高速公路某段路堤边坡

3.1 工程概况

某滑坡区所处属构造剥蚀高中山河谷地貌。原自然斜坡坡度20°~40°,表层为第四纪残坡积层(厚约4 m),基岩为灰色泥灰岩(S2l2),呈中厚层~厚层状,局部呈薄层状,岩石以弱风化为主,岩层倾向140°~160°,与坡向相同;倾角 21°~31°,与自然斜坡角基本一致,总体上陡下缓。岩体结构面发育,较破碎。

3.2 滑动前防护措施

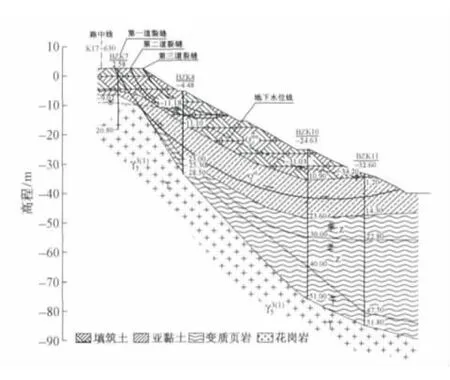

该段线路以陡坡高路堤形式通过,支挡结构为锚索桩板墙,抗滑桩共33根,桩上设锚,桩间为挡土板。桩顶至路基右侧设置一级边坡,坡比1∶1.5,边坡高8 m,设计填方高 5.68~16.64 m。抗滑桩埋深约7.4 m,嵌入弱风化基岩约3.2 m,横断面见图5。

图5 典型断面设计(滑动前)

3.3 破坏过程

预应力锚索抗滑桩板墙于2005年12月底施工完毕,滑动时填土与桩顶高程一致,距路基设计标高差8.0 m。2006年5月20日至6月20日观测发现桩有轻微变形,位移最大达8 cm,6月下旬连续降雨后,变形加剧;由于受7月22日盐津县豆沙镇5.1级地震和连续强暴雨的影响,边坡变形持续增大;2006年11月23日凌晨,该段边坡30 m范围桩发生严重破坏,其中5根倾倒折断,两侧桩也发生严重变形。

3.4 破坏原因分析

3.4.1 陡坡高路堤分类

经现场调查及分析,该陡坡高路堤原自然斜坡为层状边坡,该路堤基底为顺坡向结构面发育岩体边坡,结构面为岩层面。

3.4.2 滑动失稳类型

变形迹象表明213国道右侧坡脚为剪出口,滑动方向为168°,滑动范围为 K0+125—K0+215段,宽90.0 m,面积约7 000 m2,推测其厚度为5~19 m,此时213国道坡脚挡墙已发生整体破坏。该滑坡破坏模式为路堤沿基岩顶面折线型滑动。

3.4.3 破坏机理分析

该路段原自然斜坡为顺层边坡,岩层倾向与坡向一致,存在软弱结构面。病害发生的主要原因为:

1)抗滑桩前堆积层土体处于极限平衡状态,无法提供被动土压力,设计中计算桩前土体抗力时不应考虑该堆积层。也就是说,抗滑桩埋深虽有7.4 m,但减去堆积层厚度,桩体进入基岩深度不够(仅3.2 m),造成墙体侧向承载力不够,桩体外移。

2)设计中无截断基岩顶面流动地下水的措施,无法确保堆积层的滑动稳定性与锚索桩的锚固力。

3)降雨的诱发作用。雨季时由于地表水长期下渗,软化了下部岩土体,导致基岩顶面抗剪强度降低,且大量地表水下渗增加了动水压力,抗滑桩嵌入岩体较浅,提供的抗滑力不足,当边坡的下滑力大于锚索桩提供的抗滑力时路堤整体沿基岩顶面滑动。

4 陡坡高路堤修建应遵循的原则

由以上分析,陡坡高路堤设计应遵循以下原则:

1)区分基岩内软弱面、基岩顶面及堆积层中不同成因的界面,并由下至上逐层验算上述7类滑动的稳定性。若稳定性不满足要求,应采取工程加固措施。

2)重视地下排水系统,确保路堤基底的排水通畅,在基底面有渗水、泉水出露处宜采用引水盲沟将水排出;在地面平缓或水洼处设计垂直线路的盲沟(一般宽2 m,间隔10~15 m),并注意疏排基岩内的承压水,避免地下水进入路堤填筑体内。

3)加强地表排水系统,防止地表水渗入路堤填筑体造成病害。

5 结语

1)依据陡坡高路堤特点,将其按基底斜坡坡体结构分为完整岩体边坡、破碎岩体边坡、顺坡向结构面发育岩体边坡、土质边坡及二元结构岩体边坡5类,并分别对各类陡坡高路堤边坡的特点及可能破坏类型进行了阐述。

2)对陡坡高路堤可能发生的破坏模式,按滑面自上而下分为7类:填筑体内类均质体弧型滑动;路堤沿填筑体与原坡体交界面折线型滑动;填筑体和覆盖层整体弧型滑动;第四纪覆盖层中的折线型滑动;沿基岩顶面折线型滑动;填筑体、覆盖层与基岩整体弧型滑动;沿基岩内顺坡向结构面的滑动。对各类破坏模式进行了分析,并重点讨论了水在边坡失稳过程中的作用。

3)对云南某高速公路典型陡坡高路堤工点的病害原因进行了分析,提出在采用陡坡高路堤方案时,设计与施工应遵循的原则。

[1]王志斌.岩质斜坡地基上填方路堤稳定性研究[D].长沙:中南大学,2007.

[2]中华人民共和国交通部.JTG D30—2004 公路路基设计规范[S].北京:人民交通出版社,2004.

[3]中华人民共和国交通运输部.JTG C20—2011 公路工程地质勘察规范[S].北京:人民交通出版社,2011.

[4]李汉江,刘勇,聂爱球.汇水陡坡路堤滑动机理分析及处理意见[J].山西建筑,2009,35(29):244-245.

[5]徐邦栋.滑坡分析与防治[M].北京:中国铁道出版社,2001.