近代早期意大利经济衰退的原因

2014-12-25任军锋

任军锋

(南开大学历史学院,天津300071)

关于意大利经济衰落的原因是国内外学术界讨论的一个热门话题。早在1952年欧洲著名经济史学家奇波拉教授在《经济史评论》杂志上专门探讨了近代意大利纺织业的衰落及其原因。他认为,意大利的衰落开始于17世纪初期以后,尤其是在1600—1670年之间发生了巨大的变化,17世纪末,意大利成为一个完全落后和衰败的地区,意大利在这黑色的70年里,工业结构彻底崩溃了。至于衰落的原因则是意大利严格的行会制度和政府征收过高的税收,以及17世纪的两次瘟疫导致人口减少,劳动力价格上涨,商品生产成本的上涨,利润减少,再加上在黎凡特市场上,荷兰、英国和法国价格低廉的纺织品使意大利的纺织品遭受到了重大的损失[1]。意大利学者基托里尼认为,近代意大利经济衰退的原因在于意大利的城邦体制在新的世界经济体系中丧失了原有的活力,逐渐处于边缘化和居于次要地位[2]。意大利学者阿尔法尼从疫病学的角度出发,研究了17世纪两次大瘟疫对欧洲和意大利的影响。他认为17世纪的两次大瘟疫对意大利的打击最为沉重,由于瘟疫造成过高的死亡率,严重破坏了城市恢复的潜力。城市无法在短时间内,依靠吸收农村剩余人口和通过移民的方式恢复元气。相比之下,北欧国家如荷兰、英国等国,死亡率相对比较低,农村地区受影响比较小,完全可以通过吸收农村过剩人口和外来移民的方式迅速恢复。瘟疫不仅导致意大利的工业总体产量下滑,而且导致意大利城邦国家的外交和军事实力的下降,进一步减小了意大利和其他欧洲强国进行博弈的可能性[3]。美国学者拉普深刻分析了意大利丧失地中海商业霸权的国际原因,他认为不能将经济衰落归因于瘟疫、战争、海盗、落后的行会和统治阶层。终结意大利的商业霸权和置意大利于衰退境地的是荷兰人、英国人和法国人,他们利用传统的产品和竞争性的市场活动征服了地中海古老的市场,掌握了世界贸易的控制权[4]。国内学者刘景华认为,意大利城市的衰落是因为意大利自中世纪以来经济的外向型和国际性过度发展所导致。意大利城市过度的依赖国外的原料,导致意大利商品成本的上升,在与外国商品的竞争中必然处于劣势[5]。陈立军则认为,16世纪意大利农业的衰落是导致意大利衰落的主要原因[6]。四川大学的孙锦泉教授认为,造成近代意大利经济衰落的真正原因是由于17世纪远洋航运导致大量廉价的东方纺织品输入欧洲,对意大利的纺织业形成强大的冲击,意大利经济就在这种不可逆转的无可奈何的经济和外来冲击转型中衰落了[7]。这些学者从不同的角度对近代意大利经济衰落的原因进行了独特阐释,都具有一定的合理性,但是近代意大利经济的衰落绝非单一因素作用的结果,而主要是由于意大利国内经济因素和国际经济环境因素综合作用的结果。

一、意大利经济衰退的内部原因分析

中世纪的意大利,尤其是中北部意大利是当时欧洲工商业最发达的地区。其在欧洲享有的地位犹如今天的美国。中世纪的意大利之所以能成为欧洲的翘楚,主要是依靠两样东西:大量制成品(主要是毛纺织品和丝织品)的出口和以世界范围的银行运营和海上运输为形式的服务业。可以这么说,纺织业是中世纪意大利的主体产业,是意大利经济繁荣的经济支柱之一。其中毛纺织业是意大利主要的出口产品之一。17世纪初,在威尼斯,毛纺织业平均年产呢绒大约是20 000万匹。17世纪初,在米兰与毛纺织业有联系的商行有60到70家,平均年产呢绒大约是15 000匹。在科莫,17世纪初约有60家羊毛商行,每年平均年产呢绒在8 000~10 000匹之间。在佛罗伦萨,16世纪的最后几十年里,与毛纺织业有联系的商行大约有120家,平均年产量大约是14 000匹。上面的一系列数据足以说明意大利毛纺织业的兴盛。但是这种兴盛的景象在17世纪末开始逐渐消失,毛纺织业逐渐处于一种萎缩状态。例如,在威尼斯呢绒的年产量由以往的20 000匹到了18世纪初缩减到2 000匹。米兰的毛纺织业情况呈现相同的衰败趋势。呢绒产量由17世纪初的15 000匹缩减到3 000匹。与毛纺织业有联系的商行由17世纪初的60到70家,到了1709年只剩下1家,年出口呢绒不到100匹[1]178-179。形势为什么发生了如此戏剧性的变化,原因可以归结为以下几点。

(1)意大利的行会组织比较强大,行会迫使生产者使用老套的生产方法和组织方式,生产质量较高和不时髦的产品。意大利的行会对毛纺织品的质量有着严格的要求。行会将依照官方的质量级别划分档次。每一级别的呢绒,对于生产者选择羊毛、纺织的密度和所用的染料都有具体的规定。目的就是为了防止生产者在生产过程中做手脚,混淆和欺骗顾客。不符合这些规定的呢绒是不能作为威尼斯的呢绒进行销售的,试图违反这些规定的生产者有可能受到检举[4]515。相比之下,英国对呢绒的质量就没有这么高的要求。英国生产的一种“新布”。就其质量来说根本比不上威尼斯生产的宽布。因为“新布”没有经过漂洗、梳理和修剪的工序。但就是这种布,因其价格便宜、质地轻盈和颜色鲜亮而迎合了广大顾客的需求[4]511-512。1611年,威尼斯大使孔塔里尼提到,在土耳其市场上,英国的纺织品比威尼斯的纺织品更受顾客的青睐,因为他们更便宜。1723年的一份文献同样谈到,威尼斯工业最大的难题就是价格和更加鲜亮的颜色[1]182。从上面陈述可以看出,意大利的一些有识之士已经认识到了毛纺织业生产进行改革的迫切性,但是威尼斯行会的死板规定必将成为引进革新的最大障碍。

(2)政府的高税收和高劳动力成本。如表1所示,仅公共税收一项就占据整个生产成本的42%,这和北欧国家如英国对进口的原料和出口的商品给予关税补贴形成了鲜明的对比。假如威尼斯政府能够免除进口羊毛的关税,即使英国商人以低于威尼斯毛纺织品15%的价格出售,其收益仍然不及威尼斯商人。关税是威尼斯共和国最大的单笔收入来源,比例最高的时候占到整个国家收入来源的37%。后来威尼斯经过改革,减少了对关税的依赖,但即使如此,关税仍然占到整个国家收入来源的11%[4]507-508。关税成为影响产品生产成本的一个主要的因素之一。

表1 1588—1603年威尼斯毛纺织业生产每匹布的成本分布表

意大利生产者既不可能降低产品的质量,因为我们说过意大利的行会对质量有着严格的要求,又不可能要求政府降低关税,因为关税是政府重要的收入来源之一。似乎唯一的希望就只有想办法降低劳动力成本了。但是要做到这一点并不容易,因为中世纪意大利各城市在发展自己纺织业的过程中,都推行以高薪吸引纺织工人的优惠政策。削减纺织工人的工资带有很大的风险性,因为这样做有可能导致纺织工人迁往自己竞争对手的城市里,所以在意大利,纺织工人的工资一直居高不下。以威尼斯为例,“16世纪末期,威尼斯的毛纺织工匠年薪144杜卡特,还要求增加工资,而当时在威尼斯阿戈尔多一处铜矿矿工的工资才20杜卡特,前者是后者的7倍多”[8]403。美国学者拉普依据20世纪70年代杜卡特和英镑的汇率对威尼斯和英国工人的工资做了一个粗略的比较。他以1620—1630年为时间段,当时一个威尼斯建筑工人的工资是每天41索尔多(1杜卡特=124索尔多,约合0.33杜卡特),英国建筑商的薪水是17~31索尔多(约合0.14~0.25杜卡特)。英国的师傅拿到的薪水大概是25~37索尔多(约合0.2~0.298杜卡特),而威尼斯师傅的薪水则是66索尔多(约合0.53杜卡特)[4]50。从上面的一系列数字的对比可以看出,一个普通的威尼斯建筑工人拿的工资比英国的师傅工资还要高。可以想象,威尼斯的纺织工人要比英国的纺织工人的工资有要高多少。英国正是凭借自己廉价的劳动力,才能在国际市场上大打价格战,而威尼斯却无法以相同的方式进行回应。看来降低劳动力成本势在必行,但是17世纪的两次大瘟疫打破了这种可能性。

(3)17世纪的两次大瘟疫,不仅袭击了意大利人口稠密的城市,而且席卷了广大的农村地区。意大利北部损失人口为200万,占北部人口总数的30% ~35%;南部的那不勒斯王国,损失人口为87~125万,占王国人口总数的30% ~43%,相比之下,英格兰和威尔士的损失要轻得多,只有45万,占人口总数的8% ~10%[3]411。瘟疫不仅对意大利的人力资本造成严重的损失,而且加剧了意大利毛纺织业的衰落。在伦巴第,呢绒平均年产量从原来15 000件,到1640年下滑到3 000件;在科莫,年产量由8 000~10 000件下滑到400件;在克雷莫纳,1615年羊毛行会的成员从187名缩减到1648年的23名;在蒙扎,1620年有20家毛纺织企业,至1640年完全消失了。在威尼托,瘟疫造成呢绒生产完全消失,对特雷维索和巴萨诺的呢绒生产造成持续性的损失[3]425。这两次大瘟疫彻底打破了意大利的毛纺织业通过降低工人工资来削减生产成本的希望,将意大利的毛纺织业置于更加不利的境地。

政府的政策使意大利的形势更加恶化。为了确保城市居民拥有足够的廉价原料和食品,以遏制不断蔓延的经济衰退和持续的通货膨胀,城市当局限制农场主以固定低价在城镇市场上出售产品,与此同时,政府限制农产品的出口。这些措施虽然对解决经济问题收效甚微,但是却抑制了农民的生产积极性[9]74。

最具破坏性的是,地主们将资金从农业中间转移出去。因为地主的资金对意大利的农业是至关重要的。正是如此,意大利的农业才能在16世纪以前进行许多技术革命,农业的产量才能提高。但是,从16世纪后期开始,地主们逐渐感到土地和农产品的需求都十分旺盛,认为不需要什么投资就可以获得可观的利润。在1580年以前的一个世纪里,许多地主将长期的租约改成可调整的短期租约,这样就可以从城市市场的销售中获利,地主还大幅度提高领地税,有些地方甚至又开始某种形式的农奴制。地主的这种做法毫无疑问使农民背上了沉重的债务负担,逐渐剥夺了农民改革的能力和积极性。而这一连串的反应,对意大利的经济来说将是灾难性的。

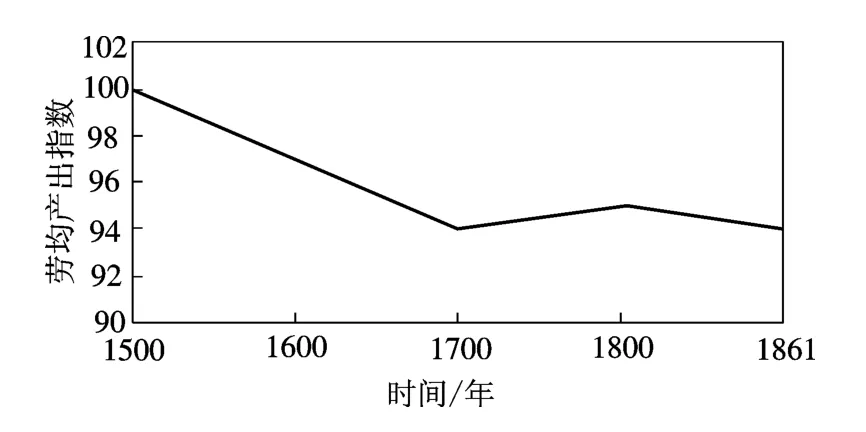

根据意大利两位学者费德里戈和马拉尼马的研究,意大利农业劳均总产出的指数从1 500年的100,下滑到1861年的94(见图 1)[10]439。1600 年以前,意大利的农业相对于北欧国家,如英格兰要发达,其原因上面已经论述过了,但是从1600年以后,英格兰经过农业技术革命开始赶超意大利,在1700年的时候,英格兰的农业人均总产值已经超过了意大利,经过第一次工业革命之后,意大利已经被英格兰远远抛在后面(见图2)[10]458。农业落后的生产力导致食品价格的上涨,再加上新世界的黄金和白银的进口导致持续的通货膨胀。所以名义上工资上涨了,而实际工资不断下降。许多城市居民将他们收入的75%~80%用于食品消费,其中仅面包这一项就占去三分之一或一半的收入。在农村,迅速扩大的无地者、雇农和周围少而无法维持生计的农民队伍也同样必须购买食品。随着城市税收的提高以及农民的赋税的持续上升,农民用于消费和生产的费用减少了。这就导致消费群体的减少,只有少部分的上层阶级才能享受奢侈的消费品,他们的消费固然能够支持某些行业——而且确实使豪华的商品生意兴隆——可毕竟人数太少,无法维持近年来的经济发展所带来的范围广泛的商品生产。

图1 1500—1861年意大利的农业劳均产出

图2 1500—1850年英格兰、法国和中北意大利的农业劳均总产出

二、意大利经济衰退的外部原因分析

15世纪中期以来,国际形势发生了巨大的变化。新航路的开辟使意大利逐渐丧失了地理优势,葡萄牙人绕过了好望角进入印度洋,开始进入印度市场,紧接着就是荷兰人,英国人和法国人。威尼斯利润丰厚的香料贸易最终拱手于人。以荷兰、英国为首的北欧新兴国家大力发展本国的纺织业、运输业和金融业。它们的产品和服务在国际市场上同意大利的产品和服务展开激烈的竞争。以纺织业为例,荷兰、英国等国一方面通过高薪挖掘意大利的技术人才,为其提高生产技术和生产效率以及降低生产成本提供了可能性;另一方面通过生产假冒意大利的纺织品,打入地中海市场,破坏了意大利纺织品的国际声誉。1635年,威尼斯在君士坦丁堡的执行官观察到,“……英国人把他们的心思花在如何剥夺我们在君士坦丁堡的小生意上面,因为他们模仿威尼斯的布,然后用威尼斯的方式镶边,虽然没有这些布的市场,但是表明他们正在试图模仿一切和抢夺他们留给我们商人的所有生意”[4]510。为了躲避威尼斯的高关税和获得市场的准入权,北欧各国的制造者通过各种形式的走私活动打入地中海市场。数以千计的假冒威尼斯的布从来源不明的地方摆到了销售的柜台上。以低劣的毛纺织品假冒威尼斯的高档纺织品[4]508。例如威尼斯的纺织品在东方的港口就受到了荷兰、英国和法国的廉价和颜色更为鲜亮但质量较差的纺织品的冲击。18世纪初,根据驻伊斯坦布尔的威尼斯大使的报告,威尼斯向近东出口的布,平均每年不超过100匹(50匹送往伊斯坦布尔,50匹送往士麦那)。威尼斯在两个市场上的全部交易量下滑到平均每年大约60万杜卡特,而法国的交易量大约是400万杜卡特,英国的数字有可能比法国略少[1]181。

如前所述,西欧各国纷纷发展起本民族的纺织业,必然会减少羊毛的出口,这对于严重依赖海外原毛的意大利来说是大为不利的。意大利开始主要从英国进口优质的羊毛,在15世纪50年代意大利人与英国的羊毛交易量还相当的大。根据一本1451年的商人账本,记载了英国羊毛船运到佛罗伦萨的经过。这是一艘热那亚商船,4月3日从南安普顿起航,装载来自英国的优质羊毛和普通羊毛,共计466袋,6月24日到达比萨诺港,最后于9月28日将羊毛运抵佛罗伦萨,卖给了佛罗伦萨的44个毛纺企业[12]。但是后来英国发展了自己的毛织业之后,羊毛的出口就受到了限制,后来意大利人又转而依靠西班牙的羊毛,但是这种情况也未能持续多久,16世纪中期,西班牙羊毛约有一半送到意大利,一半送到尼德兰。这个世纪末,西班牙羊毛大多送到了尼德兰,只有少量送到。到17世纪,西班牙羊毛全部送到了尼德兰[13]160。

除了受到原料的限制以外,意大利纺织产品的生产成本要高于荷兰、英国等北欧国家,导致意大利的毛纺织品在国际市场上缺少竞争力。正是由于上述因素,意大利把一些最好的市场丢给了荷兰、英国和法国等竞争对手,剩下的市场由于其他的原因丢失了。

17世纪初,国际经济环境逐渐恶化,西班牙开始陷入经济衰退和停滞,德国受到了“30年战争”(1618—1648)的摧残,佛兰德斯也进入一个政治动荡的时期。1623年和1638年的土耳其——波斯战争进一步加剧了已经恶化的国际经济环境,再加上国际流动资本的收缩,对国际经济舞台产生了直接影响。所有这些因素对于意大利纺织品的出口来说都是灾难性的。

威尼斯在17世纪初,呢绒平均年产量为20 000件,18世纪初,平均年产量已经跌到2 000件。米兰在17世纪初与毛织业有联系的公司有70家,平均年产量大约是15 000件。1640年,这些公司的数量减少至15家,平均年产量大约是3 000件。1682年,只有5家公司。1709年,只剩下唯一一家公司,平均年产量不到100件。发展较好的丝织业和棉纺织业同样无法逃脱国际经济环境变化的厄运。随着17世纪的远洋航运的快速发展,东方大量廉价的棉纺织品和丝织品大量涌入欧洲市场,挤占了意大利的棉纺织品和丝织品的销售区域,对意大利的棉纺织业和丝织业造成了沉重的打击。以热那亚为例,热那亚丝织业最鼎盛的时期有18 000台织机在运转。但是到了17世纪初,衰落已经很明显了。至1608年,织机的数量减少到了3 000台。1675年,有 2 564台织机,而且大部分闲置[1]178。

如果说17世纪末意大利以毛、丝、棉等三类纺织品为主导的产业结构瓦解的话,那么意大利的其他产业同样未能幸免。随着荷、英等国金融业和航海运输运业的突出发展,导致意大利经济繁荣的另一支柱金融业和航海运输业的全面崩溃。例如17世纪意大利莱戈霍恩自由港的扩张是荷兰和英国航海运输业在地中海取得胜利的结果[11]194。

诚如国内学者孙锦泉教授所言:“意大利的产业危机不是某种偶发事件造成的暂时危机,而是传统产业赖以生存和发展的条件与环境持久性的改变。欧亚经济和政治形势的变化带来的是以意大利为中心的地中海旧结构的解体和大西洋沿岸国家为中心的远洋贸易格局的建立。因此,产业危机重创了意大利的社会和经济,引发了与旧产业有联袂关系的供、销商业网络的萎缩,以致城市经济的全面萧条。”[7]158

17世纪的产业危机对意大利的经济和社会的深刻影响主要表现在三个方面:一是意大利纺织品的生产和出口急剧下滑;二是出现了一种明显和漫长的撤资过程;三是工业由原来老的工业中心向农村和城乡结合地区转移。例如威尼斯的呢绒产量严重下滑,但是在特雷维索、帕多瓦和贝尔加莫地区得到发展。哔叽行业虽然在克雷莫纳消失了,却在蒙蒂切利、布塞托、帕尔马和曼图亚地区发展起来。许多从热那亚消失的织机被迁往“两个里维埃拉”的小村庄[1]180。尽管这些工业的发展在数量上和价值上都不足以弥补老的工业中心的损失,但是这“为后来的经济复苏和曲折的意大利工业近代化找到了一条出路”[14]205。

17世纪末纺织业和其他产业的衰落,导致包括佛罗伦萨在内的中北部意大利经济的全面崩溃。意大利由一个工商业发达的地区逐渐变成了一个依靠进口大量工业制成品,出口农畜产品和生丝等欧洲工业原料的基地。这种工业和产业化程度不高的经济构型,在欧洲国家的竞争中不具有任何优势,其衰落是必然的趋势。

三、结 论

第一,国家应该深化政治经济体制改革,消除制约经济发展的一切不利因素,完善社会主义市场机制,为经济的发展提供良好的制度保障。政府应该制定有利于工商业发展的政策和法规,比如奖励发明创新,鼓励商业上的良性竞争,减免税收,鼓励出口,从而形成一种良好的工商业发展氛围。

第二,国家应该鼓励商家生产和开发适销对路的拳头产品,打造自己的民族品牌,时刻以市场为导向,满足顾客的需求。意大利的纺织品的就是一个反面的例子,尽管其纺织品质量高于其他国家,但是其性价比低,花色单一,很难满足大部分顾客追求时尚和廉价的心理需求,所以在国际市场上屡屡碰壁是必然的。

第三,国家在鼓励本国企业在“走出去”的同时,需注意开发和培育国内市场。意大利的弱点就在于其纺织品的供-产-销于太过于依赖海外市场,而疏忽了国内市场的开发。一旦国际经济局势恶化,必然会牵连其国内经济的发展。不过,相对于意大利来说,中国是一个大国,拥有广阔的国内市场,如果能够得到恰当的开发和培育,即使遇到国际经济危机,也能化险为夷,保持良好的经济发展势头。

[1]Cipolla,Carlo M.The decline of Italy:The case of a fully matured economy[J].The Economic History Review,1952,5(2):178-187.

[2]Chittolini,Giorgio.Cities,“city-state”,and regional states in north-central Italy[J].Theory and Society,1989,18(5):689-706.

[3]Alfani,Guido.Plague in seventeenth-century Europe and the decline of Italy:An epidemiological hypothesis[J].European Review of Economic History,2013,17(4):408-430.

[4]Rapp,Richard T.The Unmaking of the Mediterranean Trade hegemony:International trade rivalry and the commercial revolution[J].The Journal of Economic History,1975,35(3):499-525.

[5]刘景华.中世纪意大利城市衰落的经济结构因素分析[J].世界历史,1996(1):53-60.

[6]陈立军.14—16世纪意大利农业经济的兴起与衰落[J].消费导刊,2007(2):145-146.

[7]孙锦泉.14—17世纪意大利纺织业的整合与衰落[J].四川师范大学学报,2012,39(6):152-159.

[8]Braudel F.The Mediterranean and the Mediterranean World in the PhilipⅡ[M].New York:Harper& Row,1972.

[9]杜普莱希斯.早期欧洲现代资本主义的形成过程[M].朱智强,龚晓华,张秀明,译.沈阳:辽宁教育出版社,2001.

[10]Federico G,Malanima P.Progress,decline,growth:product and productivity in Italian agriculture,1000-2000 [J].The Economic History Review,2004,57(3):437-464.

[11]Cipolla,Carlo M.Before the Industrial Revolution:European Society and Economy[M].London:Routledge,1993.

[12]Holmes,George.Anglo-Florentine trade in 1451 [J].The Economic History Review,1993,108(427):371-386.

[13]波斯坦.剑桥欧洲经济史:第4卷[M].王春法,张 伟,赵海波,译.北京:经济科学出版社,2000.

[14]孙锦泉.16—18世纪意大利城市资本的流向和社会经济的构型[J].西南民族大学学报,2013(11):201-205.