国家和社会的距离:寻求国家社会关系研究的新范式

——基于对全国性行业协会商会的实证分析

2014-12-21龙宁丽

龙宁丽

一、国家与社会的距离:一个替代性的解释框架

一般认为,发达的经济社团群落有助于实现社会结构的民主化。作为中国从计划经济向市场经济转轨过程中组织制度变迁的附属品,行业协会商会等经济社团,距离市场最近、为市场所需且政治风险低,获得了日益广阔的生存空间,被寄寓为国家、市场和社会之间三角关系的重要构造者,在监测经济自由化改革所引发的国家社会关系调整中充当了反应灵敏、辨识度强的试验剂。例如,White认为,改革开放以来中国的国家和经济行动者之间出现的一种非官方、非正式的民间经济社团,引发了组织权威和社会成员基本关系的变化(1993)①。但是,余晖(2002)②、贾西津(2004)③、Nevitt(2006)④、孙沛东(2011)⑤等从不同角度表明了,行业协会商会并未真正形成一个独立于国家之外的自治领域,它们深嵌于国家体制内部,法团主义过去是、现在是并且在将来一定时期内仍然是中国国家社会关系的明显特征。无论国家和社会之间分化的程度及其生命力如何,经济社团被整合进政治制度的方式从根本上决定了,经济转型期出现的“体制外”经济社团等社会现象,即使带来了新的民主要素,也无法改变国家相对于市场和社会力量的宰制性地位,法团主义从中获得了解释中国社会现实的权威性。

但是,法团主义的局限性十分明显。作为对“社会先于或外在于国家”和“国家高于社会”进行选择的研究范式的端点之一,法团主义所受到的真正挑战,根本上来自于国家社会关系线性结构的天生缺陷。既有的一元研究范式,强调不同状态下国家与社会之间的横向分立或纵向整合的复杂关系,依据国家和社会之间的力量对比及特征,确定政治社会结构属于国家社会关系中的何种类型。然而,在法团主义和多元主义两点所确定国家社会关系的连续谱线上,任何的政治社会结构都无法干脆利落地在不同“主义”之间作出非此即彼的或者是与否的选择。即使Yijiang基于中国的特殊国情提出“碎片化的法团主义”和“地方法团主义”等概念进行理论修正(1998)⑥,张静(2005)、景跃进(2003)⑦指出中国从国家法团主义走向社会法团主义的现实,这类偏重个案定性分析的实证研究仍然囿于在法团主义的土壤中深耕细作,根本无力回应Foster等人的论断——中国的经济社团本质上是国家机器的延伸,完全受国家掌控,徒具法团主义的空壳(2002)⑧。法团主义无法全部概括中国国家社会关系的现实,预示着一种放弃既有框架寻求新理论范式的努力。

既然用法团主义来定义中国的国家和社会关系存在着风险,那么,在何种可能性意义上我们能发展一个替代性的概念,更直观地描述国家社会之间力量的动态消长和关系的亲疏远近,超越该领域通常的定性研究下各种“主义”之争的泛滥?查尔斯-泰勒曾在研究民主自由社会的构成模式中指出,公民透过不受国家控制的组织和领域在国家之外发生连结,政府与公民之间日益产生脱节及疏离感,并由此表达了要怎样才能跨过公民与国家之间距离的焦虑和疑问⑨。受此启发,在衡量国家权力对社会领域的干预上,国家和社会的距离或许能成为替代国家社会关系的一个有解释张力的概念。事实上,距离作为一个物理学上的空间概念,早已被美学家、心理学家、社会学家所普遍使用和发展——从叔本华最初在“箭猪取暖”寓言中所提到的开始,社会中的个体需要保持相互容忍而适中的“身体距离”以免造成彼此间疼痛和伤害;加布里埃尔-塔尔德、齐美尔、帕克等学者日渐醉心于发展社会领域中的距离研究,将对社会距离的理解扩展为描述集团和个人之间的亲近程度,是一种可以测量表现个人和一般社会关系的理解和亲密的程度和等级;鲍格达斯1925年在《社会距离及其测量》中提出社会距离量表开启主观测量到客观测量的先河,距离成为越来越规范的一个专门研究领域。本文把距离引入政治社会学的研究范畴,并不存在方法论的不当,也不违背距离研究在不同学科领域的扩散态势,

本文使用国家和社会之间的距离,替代现有的国家社会关系研究范式。现有研究范式普遍满足于对各种“主义”进行类型学上的划分,认为在国家和社会力量消长的连续谱线上,依次分布于极强国家与极弱国家之间的有国家法团主义、社会法团主义、多元主义等形态。与之相比,距离不仅在分析上十分直观,用量化数据弥补了定性研究的不足,还能够抛开纷繁的“主义”之争,有效摆脱关于中国国家社会法团主义名实不符、形同质异的争论困境。从这个逻辑出发,本文即欲对这一有趣学术问题进行探索性分析,尝试通过获取一些关键数据来评判国家和社会之间的亲疏程度。

二、数据来源:一项全国性行业协会商会的初步统计调查

与国内外学者重点关注中国经济社团的思路同辙,本文亦选取了行业协会商会作为分析对象,不仅考虑到能在技术上与既有研究形成对比,更重要的是行业协会具有很强的经济属性和生产力特征,是政治风险低、社会经济效益高⑩的政府重点培育的社会组织类型。从研究方法看,现有侧重于对行业协会商会进行个案定性分析的研究,如Unger对北京市个体劳动者协会、私营企业协会以及韩福国对工商联等的研究,仅限于个案研究,难以得出普遍性结论;其他一些小规模问卷调查,如罗欣贤对广州市行业协会进行的问卷调查⑪以及才国伟等对广东、浙江两地行业协会的问卷调查⑫,从微观分析上升到了中观层面,但数据的地方色彩太浓——中国幅员太大、国情太复杂,国家和社会关系随政府层级的变化而不同⑬,无法如拼图一样将碎片化的地方数据拼接成全国的整体景像。中国是单一制国家,富有试错和探索试验价值的地方改革创新固然可以局部变革当地的国家和社会关系,但中央层面的情况更具有根本性。本文采用了国家有关部门于2013年对所有全国性行业协会商会进行问卷调查的数据⑭。

数量是全国性行业协会商会的重要数据,能反映市场的厚度和经济的发达程度。无论在哪个国家,要全面准确地描述一国经济社团的发展都十分困难,不仅因为其数量一直处于变化中,更重要的是缺乏可靠的辨认方法。国家经贸委曾指出,1999年底全国性行业协会商会有292家,张志刚2000年提出工商领域的数字约为480⑮,官方和民间的数据存在很大差别。即使余晖、王名、贾西津等学界人士对行业协会商会的经济属性达成了很强共识⑯,仍未能回答如何在操作中进行准确的辨认——仅凭名称中带有“协会商会”等字样来认定是否属于行业协会商会的做法不仅简单而且草率,在流动性加剧、社会变化复杂迅速的今天,名称中不带“协会商会”等字样的社团在扩大生产服务链条的过程中也会强化自身的经济功能,名称中含“协会商会”字样的社团亦存在功能退化的可能。此次调查为获取全国性行业协会商会的数量提供了绝好的契机。《社会团体登记管理条例》规定,社会团体按照分级管理的原则在各级民政部门进行登记,全国性的社会团体由国务院的登记管理机关负责登记管理。根据登记管理机关的建议参加调查的机构名录,加总可得出全国性行业协会商会的数量为近800个⑰。

本次统计对象最终扩大至835家机构,实际收到810份网上填答问卷,问卷回收率高达97%,这与依靠自上而下的推动尤其是业务主管单位的作用密不可分。我国的社会组织实行登记管理机关和业务主管单位共同负责的双重登记管理体制。作为社会组织管理体制中政府一端的最末梢,业务主管单位是各项重要政策指令传达到社会组织的重要渠道,除了承担《社会团体登记管理条例》明确规定的五项监管职责之外⑱,在实际工作中承担了远超出上述范围的工作任务,与社会组织发生最直接、最频繁、最广泛的联系。本次统计调查中,业务主管单位承担了大量的组织、协调和执行工作,具体组织本单位行业协会商会开展信息网上填报工作,并负责信息的审核、汇总和报送,确保了问卷的整体质量和回收率。

这项统计涉及的业务主管单位有59个国家机关,其性质类型为:党的机关1个;国务院直属事业单位5个;群团组织7个;参公的单位但具有事业编制的机构1个;其余45个均为国家行政机关(含国务院特设机构)。在频率统计上,担任业务主管单位的频率等于全国性行业协会商会的个数,据统计,主管全国性行业协会商会数超过10家的有19个国家机关,累计百分比高达85.2%;主管全国性行业协会商会数超过20家的有8个国家机关,依次为国资委、体育总局、农业部等,累计百分比为65.3%。

三、数据分析:测量中国国家和社会之间的距离

从组织理论来看,人、财、物要素配置和职能活动是反应组织运行状况最基本的指标,也是距离测量所需的基本信息。此外,成立时间也将作为一个次级分析变量,这是因为王名等人通过社团成立年份的离散度分析以及全国性社团在地方同类社团成立时间序列中的位置分析,提出了一些社团成立受主管部门态度影响较大的有趣结论⑲。因此,本文的自变量主要包括行业协会的成立时间、人财物要素配置、职能活动三方面,运算方法则根据自变量的不同而有选择地对应于频数、结构、活动方式等。

1.成立时间

制度化集团的数量是社会复杂性的指标,简单社会不存在制度化的集团,当简单社会变得复杂,高度差异化、制度化的集团在数量上就会增加⑳,尽管作为政治利益集团的协会从各种各样的制度化集团之间的相关关系中产生,但近年来最常见的是从经济制度中产生的协会商会[21]。数据显示,作为经济属性和生产力特征很强的组织,全国性行业协会商会的发展与中国改革开放进程的启动高度相关。以改革开放为界,全国性行业协会商会的数量在1978年前后形成了鲜明对比:自1953年第一家全国性行业协会商会成立至1978年,共成立全国性行业协会商会22个,仅占到总数的2.2%,表现出显著的不活跃特征;1979-2013年成立全国性行业协会商会共计787个,占总数的97.8%,其中,这一时期又可以划分为高速发展和平稳发展的两个不同阶段,1984-1995年的黄金时期共成立518个全国性行业协会商会,占总数的64%,2000-2013年间成立的数量为192个,占总数的23.7%。上述发展规律与组织生态学家提出的倒U型曲线高度吻合。鲍姆(Baum)和汉南(Hannan)等人对各种类型的组织种群进行了广泛的研究,发现组织存在着“密度依赖”,即某类组织的数量与该种组织的建立存在正相关——当某种新组织形式出现时,其建立数量刚开始缓慢增加,然后数量集聚增加,到一定程度后开始逐渐下降,组织密度呈现明显的倒U型变化[22]。卡罗尔(Carroll)和汉南对此给出的理论解释是,组织密度是组织形式的认知合法性的指标之一,当某种组织形式数量较少时,不太可能被视为获得某些集体结果的自然组织方式,相反,某种组织形式一旦流行开来,其扩散的加速度越来越大;但随着组织密度的增加,组织形式的合法性过程逐渐让位于竞争性过程,新建立的组织数量日益减少,已建立的组织逐渐巩固,组织密度因而呈现倒U形状[23]。

但是,鲍姆和奥利弗(Oliver)从多伦多市日渐托管看护中心的案例研究中得出了不同看法,组织形式的流行程度可能是嵌入性等其他相关后果的体现,如组织与政府间的关系,一旦控制了嵌入因素,组织密度所受的影响则趋于消失。[24]对全国性行业协会商会所受政府干预情况的考察,有力支持了这一观点。有关全国性行业协会商会登记设立时间与国家转制划转金额的交叉分析表明,共有35个全国性行业协会商会获得了从2万元到500万元不等的国家转制划转资金,它们集中成立于1985-2009年间,其中成立于1985-1995年间的共有27个(见表1),换言之,政府的嵌入是这一时期全国性行业协会商会成立的重要原因。对政府嵌入的解释理由之一是20世纪80年代中后期的国务院机构改革。改革要求政府机构按照“政企分开,正确发挥政府机构管理经济的职能”,“专业经济管理部门要从具体管理直属企业的生产经营转向搞好全行业管理,制定行业发展规划,研究行业内重大经济技术决策,组织信息交流、技术开发和人才培训工作”等思路向经济领域放权,一方面推动建立一批全国性行业协会商会,另一方面将部分国家专业经济管理部门直接改制为行业协会。例如,在轻工业口,1983-1995年间,原轻工部归口管理的22个大类行业与产品已经先后组建了43个行业协会,其中35%(15个)是在1988年以前建立的;在1988年精简机构改革的5年里成立的占37%(16个);1993年轻工部改为轻工总会后的3年里成立的占28%(12个)[25]。

中国1978年开始的改革开放造就了一个极其庞大的私有经济部分,为行业协会商会的发展提供了必要的经济活动空间,上述数据客观支持了Lindberg、Campbell和Schneiberg[26]等人将行业协会作为并列于国家、企业、市场、非正式社会网络、宗族、公社等的经济治理机制或社会秩序,是一种内生于市场经济并对市场经济起促进作用的第三方实施机制的论断。但是,20世纪80年代中后期的情况为行业协会商会的存在提供了新的解释框架,除了被当成行业治理的必要经济机制外,行业协会商会还被视为一种补充性的政治机制,在政府行政改革中充当机构精简和人员分流的蓄水池,目的是将改革的风险保持在可控范围之内。这种制度设计的意图强化了被当成政治安排的行业协会商会相对于政府的从属地位,某种意义上,它们只是政府行业管理机构改头换面的另外一种形式。

表1 全国性行业协会商会登记设立时间与国家转制划转额的交叉分析

2.承担政府职能

行业协会的服务内容与功能确定通常并非是企业集体行动或市场选择的结果[27],它有两种情况。徐家良从企业和政府对行业协会的双重赋权角度分析,认为行业协会权能包括会员企业赋权和政府赋权两种[28],与向会员提供制定行业规划及技改前期论证、行业调研和政策立法建议、行业统计、资质审查等在内的服务一样,为政府提供感兴趣的服务向来也是行业协会商会最基本的活动之一。国家是影响民间组织发展的首要变量[29],任何一个国家,即使在整体上提供诸如内部和平和产权等公共服务,也一定会惠顾社会上某些群体,受惠顾的群体,可能在人身和财产方面感到更安全,可能因靠近权力而授权租金,可能获得别的承认和社会地位。[30]国家中的各项制度,则由于其相对抵制变迁[31]、通过代际传播得以维持和再生产[32]、赋予时空中的社会系统以牢固性和稳定性[33]等特征,则成为社会中人们及组织的可靠的栖身之所。作为深谙国家制度之重要作用的经济集团,行业协会商会历来高度重视诉诸于国家的政治机构来推进专业领域的活动,通过追求政府的法定授权和委托职能,让政府授予行业协会商会分配公共资源的权力,如税收、进口或者出口配额、与政府进行交易等。

承担法定职能是制度化集团推动政府发挥作用以实现自己要求的重要手段,也是被体制信任和接纳的重要衡量标尺,意味着该集团获得对全社会具有广泛约束力的国家法制核心资源的直接支持,能与公权力联接构成一个结构相对稳定、制度化程度高的联盟体,联盟体内部的联系以及亲密程度自然非外部可比。问卷对全国性行业协会商会承担法定职能的情况进行了统计,法定职能中所涉及到的法律指全国人大及其常委会制定的规范性文件,法规指国务院制定的规范性文件,规章指国务院组成部门及直属机构在职权范围内为执行法律、法规所制定的事项。数据显示,在810个全国性行业协会商会中,未承担任何法定职能的有705个,占总数的87%,其余承担法定职能的仅为105个,占13%。

对承担法定职能与业务主管单位的交叉分析进一步表明,有17个业务主管单位在国家法律或部门规章中明确了105个全国性行业协会商会的法定职责,其中,承担法律所规定职能的78个全国性行业协会商会,尽管数量较多,其业务主管单位却高度集中在交通部、国资委、财政部、证监会、体育总局5个部门,共涉及《邮政法》、《拍卖法》、《注册会计师法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《体育法》6部全国性法律(见表2);承担规章所规定职能的27个全国性行业协会,职能包括在国资委、发改委、交通部等16个业务主管单位发布的20余项规章之内。分析表明,承担法定职能的全国性行业协会商会数量不多,但与其他不具有类似职能的协会商会之间的地位差别十分扎眼,它们通常被视为国家在社会领域的忠实代理人。无论是政府出于对特定行业进行法定和特殊监管的考虑,还是追求部门权力化、权力利益化、利益法制化的结果,承担法定职能的全国性行业协会商会与国家在“理性选择”的互动过程中建立了一种特殊的关联,前者依靠法制化的手段获得了国家对其承担某项排他性、非竞争性职能的正式认可,但同时充当了后者所代表的国家意志进行行业管理的工具。

表2 全国性行业协会商会承担法律所规定职能的情况

法制资源是一种不可多得的含金量高、影响力深的政治资源,能得到法制资源支持的制度化集团在全社会中毕竟有限,与政治力量更常见的互动依靠日常工作中的交往,交往的频率反映制度化集团与政治力量之间联系的紧密度,交往的方式反映双方地位的对等度。此处所选择的第一个指标是全国性协会商会承担政府委托授权事项的频率。从是否承担政府指派任务的情况来看,在所有全国性行业协会商会中,没有承担行政机关委托授权事项的有402个,占总数的49.6%;有407个承担了1154项委托授权事项,占总数的50.3%,在数量上并没有表现出明显优势;从承担委托授权事项的频率来看,承担委托授权事项次数为1至6次的有375个,7至12次的有29个,13至19次的有3个,分别占协商商会总数的46.3%、3.6%、0.4%(见表3)。此外,对承担行政机关委托授权事项与业务主管单位的交叉分析显示,59个业务主管单位中至少有9个没有向所主管的协会商会委托授权任何服务事项。上述分析表明,超过半数的全国性行业协会商会在工作中通过承担委托授权事项为政府提供服务,建立了与包括业务主管单位(最多为50个)在内的政府部门的业务联系,承担委托授权事项的协会商会中近一半所承担的事项在1到6次范围内,整体上看,全国性行业协会商会与政府部门的联系处于中等水平。

表3 全国性行业协会商会承担行政机关委托授权事项情况

第二个指标是政府委托授权方式的制度化程度。现代政社关系理论上表现为政府和社会之间基于契约的平等合作关系,以合同为载体的政府购买服务是契约关系的重要实现手段,双方主体为交易支付成本的行为,反映二者之间联系的制度化和地位对等的程度。数据显示,行政机关共授权委托406个全国性行业协会商会承担1154个事项,其中只有492个事项采取了政府购买服务的方式,占比仅为42.6%,购买服务资金从1万元至21019万元不等,资金总量达到54995万。对承担委托授权事项的进一步分析表明,未采取政府购买服务方式的有208个协会商会,占比高达51.2%;采取了政府购买服务方式的198个协会商会中,所有事项全部采取这种方式的仅有120个,部分采取这种方式的有78个(见表4)。总的来看,无论从事项次数还是从协会商会个数来看,全国性行业协会商会采取购买服务方式的制度化程度普遍偏低,相关的原因可能是:公共服务转移到政府外部本质上是一个进入市场交易体系的“民营化”过程,但是,行政机关并没有将协会商会看成平等的市场主体,而是当成了社会领域可以随时接受指派工作任务的附属物或派生机构。

表4 承担委托授权事项的全国性行业协会商会采取政府购买服务方式的情况

3.人财物配置

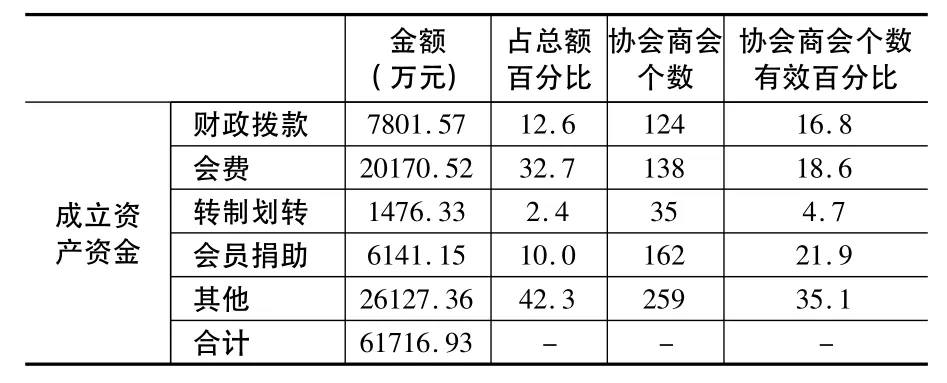

有关全国性行业协会商会在人财物等组织基本要素配置方面的一组数据显示:(1)全国性行业协会商会的专职、兼职工作人员总数分别为12984和4729人,其中,专职工作人员中,有536个公务员和1605个具有事业身份的体制内人员分别在86和187个协会商会中任职,占专职人员总数的16.5%(见表5);兼职工作人员中,有696个现职公务员在158个协会中兼职,占兼职人员总数的14.7%。(2)102个全国性行业协会商会中共有1981个事业编制,这些职位受国家体制的“保护”,如享受国家规定的福利待遇等。(3)全国性行业协会商会共有11625个负责人(仅指正副会长和秘书长),其中,有1310个政府机关离退休领导干部在455个机构中担任负责人,分别占总人数和协会商会总数的11.3%和56.4%。(4)在薪酬方面,能做到自主决定薪酬水平的只有376个协会商会,有243个协会商会的薪酬水平受到政府的干预,或被业务主管单位控制或参照事业单位管理(见表6)。(6)全国性行业协会商会发起设立时的资产资金总量为61716.93万元,其中财政拨款和转制划转的金额分别为7801.57和1476.33万元,来自于政府的这部分资产资金共占总额的15%(见表7)。(7)有117个全国性行业协会商会在日常工作中与包括行政事业单位、人民团体在内的体制内机构合署办公(指一套人马,两块牌子),占总数的14.4%(见表8)。上述数据表明,全国性行业协会商会在人财物等基本要素的配置上并没有完整地享有排他性的控制权,与经济学中“产权不完整”的现象相类似,协会商会与行政机关分享部分控制权的客观现实意味着机构独立性的残缺或丧失。对于基于人的集合而形成的松散型社会团体来说,即使行政机关对协会商会的控制在绝对值上处于较小的水平,但在相对值中将占据较大比例,显著影响二者的地位结构和交往方式。

表5 全国性行业协会商会中专职工作人员分布情况

表6 薪酬管理方面与业务主管单位的关系

表7 全国性行业协会商会发起设立时资产资金来源

表8 全国性行业协会商会的合署办公情况

四、讨论与思考:构建国家和社会的理性距离

对上述指标进行诸如社会距离测量之类的赋值与运算,操作上不仅繁杂而且徒劳无功——双重登记管理体制下,经济社团整体上是不自由的,它们外在于国家,却又无法独立于国家,无论自愿与否,都要与国家官方系统的某一分支相联,并且要附属一个更高层的管理机构或主管。尽管在不同国家和不同的阶段,专业协会的发展遵循独特的轨迹,特别是受到它们与政府关系接近程度的影响[34](Tate,2001),但双重管理体制所建构的“单一组织”社会,决定了所有社会团体都无法超出国家干预的半径距离之外。被有意剥除了赋值运算功能的上述指标,其根本的价值在于揭示了,中国的全国性行业协会商会并非位于以国家为中心的半径均等的同心圆上,尽管它们共享经济社团共同体的身份,但共同体内部的每个个体与国家的距离长短不一,这可从它们与政治集团联系过程中的各种行为差异得到印证。令人印象深刻的差异体现在:作为体制改革下的政治安排机制、诉诸于政治集团来推进专业领域里的利益和活动、与政治集团高度分享在人财物等机构内部事物方面的控制权、与政治集团建立了购买服务形式的合同但缺乏实质性的平等契约精神等。这些差异较好地解释了共同体内部的个体与国家之间距离远近及关系亲疏的原因,并最终导致共同体内部的“差序格局”[35],如同水面上泛开的涟晕一般,由自己延伸开去,一圈一圈,按离自己距离的远近来划分亲疏——小部分协会商会在国家体制的内部边缘谨慎求存,一部分黏糊于国家体制的外部边缘不断诉诸体制的庇护,离边缘距离稍远的一部分又以让渡部分控制权换取国家的支持,距离最远的一部分仍须受制于双重管理体制的约束与国家发生最低限度的必要联系。这种差序格局决定了,仅用法团主义来概括中国经济社团所折射出的国家和社会关系,是无法准确反映经济社团内部客观存在的社会势差的。

除了揭示不同个体与国家之间的距离到底近到什么程度以外,上述数据还告诉我们有哪些关键性指标影响着距离的取值。从研究的角度,这些指标可以推动比较研究,包括一国内部不同法人类型的社会组织与国家之间距离的比较,或全球范围内各国社会与所在政治体之间距离的比较。从改革的角度,这些指标为富有远见的政治精英提供了改革的标靶。拥有更多的政治资源或许能给个体带来更佳的市场表现[36],但这种政治支持通常以扭曲整个社会的效率和公平为代价,终将阻挠它们成为真正面向本行业所有企业的、富有创新精神和完善知识结构的组织,在功能上既难以成为会员利益的真正代表,同时也无法形成对公共政策目标有贡献的集体行动。概言之,这种紧密的距离已经损害了经济社团的民间性基础,也危及到国家和社会关系之维持,成为改革的重要驱动力。

有趣的是,抠动建立现代国家和社会理性距离的改革扳机之手,却又不得不依赖于强大政治力量的推动。从秦汉时期开始启动的中国国家建设,造成了在长达数千年的历史文明中国家对经济和社会的宰制性地位,即使在朝代更替、统一国家消失的短暂间隔中,被统治阶级强力改造过的文化基因所延续下来的国家意识仍然十分炽烈。晚熟的社会要想从早熟且强大的国家的裹挟中脱离出来,获得独立性,并与国家保持一个理性的距离(reasonable distance),无疑要经历一个与国家建设相仿的社会建设过程,祛除那些见之于我们这个时代却又不具有时代性的东西,而这项社会改革工程的启动,毫无疑问有赖于政府大幅削减所扮演的角色,有效约束伸得太长的无形之手。

注:

①White,Gordon,1993,The Prospects for Civil Society in China:A Case Study of Xiaoshan City,Australian Journal of Chinese Affaire 29:63-87.

②余晖:《我国行业组织管理体制的模式选择》,浦文昌主编:《建设民间商会——市场经济与民间商会理论研讨会论文集》,西北大学出版社2006年版,第230页。

③⑯[25]贾西津、沈恒超、胡文安等:《转型时期的行业协会——角色、功能与管理体制》,社会科学出版社2004年版。

④Nevitt,Christopher E,1996,Private Business Association in China:Evidence of Civil Society or Local State Power?China Journal 36:25-43.

⑤孙沛东:《市民社会还是法团主义?——经济社团兴起与国家和社会关系转型研究述评》,《广东社会科学》2011年第5期。

⑥Ding,Yijiang,1998,Corporatism and Civil Society in China:An Overview of the Debate in Recent Years,China Information 4:44-67.

⑦景跃进:《比较视野中的多元主义、精英主义与法团主义——一种在分歧中寻找逻辑结构的尝试》,《江苏行政学院学报》2013年第12期。

⑧Foster,Kenneth,2002,Embedded within State Agencies:Business Association in Yantai,China Jounal 47:41 -65.

⑨原威则:《如何理解查尔斯-泰勒的“公民与国家之间的距离”》,《河南师范大学学报》2008年第6期。

⑩台湾学者王信贤根据政治风险和社会经济效益之间的交叉关系,将民间组织分为四类:高风险高收益,如工会;高风险低收益,如异议团体和反政府组织;低风险高收益,如商会和基金会;低风险低收益,如草根NGO和兴趣组织。从风险收益关系来看,行业协会是政府部门最愿意培育和争夺的民间组织之一,社会和政治风险很小,但可以带来较高的经济社会资源。具体参见王信贤《争辩中的中国社会组织研究:国家——社会关系的视角》,(台北)韦伯文化出版社2006年版。

⑪罗欣贤:《广州市行业协会现状与发展对策——基于抽样调查问卷的分析报告》,《南方经济》2005年第3期。

⑫才国伟、赵永亮、张捷:《政府支持、行政干预与行业协会的发展——基于粤、浙两地问卷调查的实证研究》,《经济管理》2010年第2期。

⑬孙沛东:《市民社会还是法团主义:经济社团兴起与国家和社会关系转型研究述评》,《广东社会科学》2011年第5期。

⑭该统计内容涵盖机构总体情况、组织结构、职能活动、党建群团和宣传工作、人员情况、薪酬社保、财务资产等方面,调查方式采用了登录“行业协会商会信息采集系统”进行网上填答。

⑮张志刚:《总结经验,提高认识,加快行业协会发展》,《散装水泥信息》2000年第10期。

⑰统计名单通过下列方式产生:先由登记机关提出建议名单,再征求各业务主管单位的意见,在协商基础上确定最终名单。登记机关根据日常工作中将从事相同性质经济活动的经济组织、同业人员或者同地域的经济组织,为维护共同经济利益而自愿组成,依照章程开展活动的非营利性社会团体法人归入行业协会商会范畴,并在机构名称中冠以“协会”、“商会”等字样的做法,从工作角度提出了参加统计调查的全国性行业协会商会建议名单(初稿),共796家。由于在日常管理中与社会组织的距离更近,联系更密切,对个体情况更了解,业务主管单位结合自身实际情况对建议名单提出了意见,协商后的调查名单最终扩大为835家全国性行业性经济组织(其中含极个别的经济属性并不十分突出的社会团体)。

⑱《社会团体登记管理条例》明确规定业务主管单位承担以下监管职责:负责社会团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查;监督、指导社会团体遵守宪法、法律、法规和国家政策,依据其章程开展活动;负责社会团体年度检查的初审;协助登记管理机关和其他有关部门查处社会团体的违法行为;会同有关机关指导社会团体的清算事宜。

⑲王名等:《中国社团改革——从政府选择到社会选择》,社会科学文献出版社2001年版,第99—100页。

⑳查普尔、库恩:《人类学原理》,亨利-霍尔特公司1942年版,第435页。

[21]杜鲁门:《政治过程》,陈尧译,天津人民出版社2005年版,第66页。

[22]Baum,Joel A.C.Organizational Ecology.In Handbook of Organization Studies,edited by Stewart R.Clegg,Cynthia Hardy,and Walter R.Nord.London:Sage.1996,pp.74 -114.Also see in Hannan,Michael T.,and John Freeman,Organization E-cology.Cambridge:Harvard University Press.1989.

[23]Carrol,Gleen R.,and Michael T.Hannan.Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspapar Organizations.American Sociological Review.1989,No.54,pp.524 -548.

[24]Baum,Joel A.C.,and Christine Oliver.Institutional Embeddedness and the Dynamics of Organizational Populations.American Sociological Review.1992,No.57,pp.540 -559.

[26]Lindberg L.,J.L.Campbell,J.R.Hollingsworth,Economic Governance and the Analysis of Structural Change in the American Economy,in Campbell,Hollingsworth and Lindberg,Governance of the American Economy,1991,pp.3 - 34;Hollingsworth,J.R.,P.Schmitter and W.Streeck,Governing Capitalist Economies:Performance and Control of Economic Sectors,Oxford University Press,1994;Schneiberg M.,Political and Institutional Conditions for Governance by Association:Private Order and Price Controls in American Fire Insurance,Politics and Society,1999,27,pp.67 -103.

[27]周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版,第87—91页。

[28]徐家良:《双重赋权:中国行业协会的基本特征》,《天津行政学院学报》2003年第1期。

[29]彭勃:《中国民间组织管理模式转型——法团主义视角》,《武汉大学学报》2009年第5期。

[30]福山:《政治秩序的起源》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2013年版,第445页。

[31]Jepperson,Ronald L.Institutions,Institutional Effects,and Institutionalization.In The New Institutionalism in Organizational Analysis,edited by Walter W.Powell and Paul J.DiMaggio.Chicago:University of Chicago Press.1991,pp.143 -163.

[32]Zucker,Lynne G..The Role of Institutionalization in Cultural Persistence,American Sociological Review,1977,No.42,pp.726-743.

[33]Giddens,Anthony.The constituion of Society.Berkeley:University of Califonia Press.1984.pp.24.

[34]Tate,Jay.National Varieties of Standardization.In Varieties of Capitalism,edited by Peter A.Hall and David Sockie.Oxford:Oxford University Press.2001,pp.442 -473.

[35]费孝通:《乡土中国》,北京出版社2005年版。

[36]Fisnan,R.,Estimating the Value of Political Connections,A-merican Economic Review,2001,91(4),pp.1095 -1102.